《离岛》 邓一丁解读

《离岛》| 邓一丁解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,我是邓一丁。

今天我们来分享一本有趣的非虚构作品。假如繁忙的都市生活有时会让你感到疲惫,那这本书可能会带给你一点轻松的感觉。

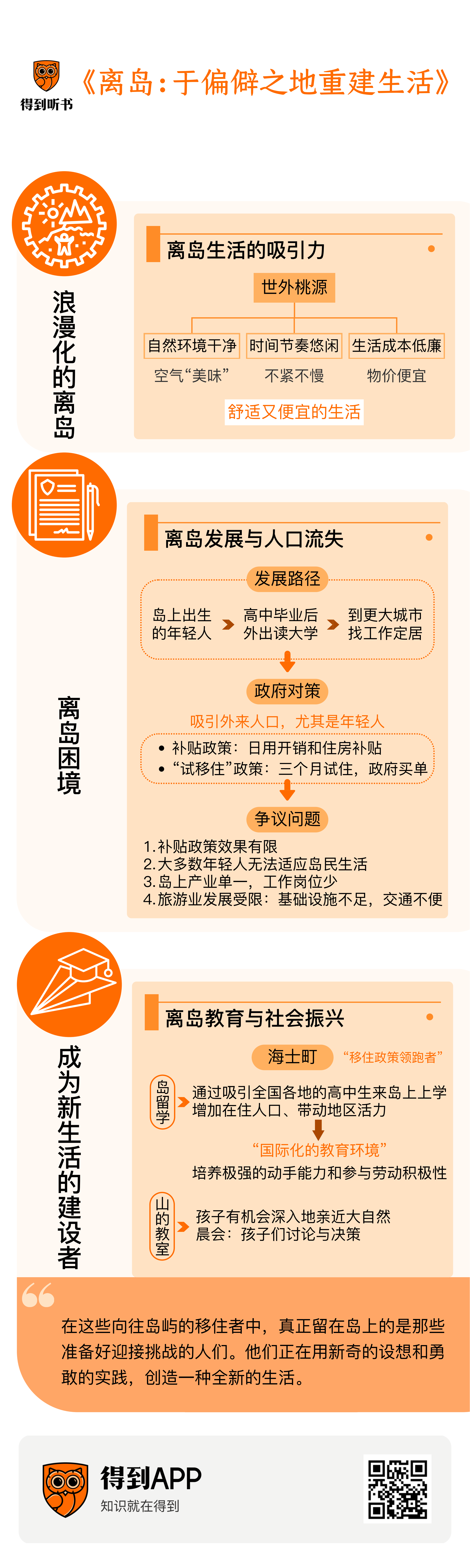

这本书叫《离岛》。(“离散”的“离”,“岛屿”的“岛”。)“离岛”是一个日本的概念,指的是那些远离日本主岛,分散在海上的小岛。但它又不只是一个地理上的概念。离岛还是一种生活方式的象征,正如这本书的副标题所说的,那些前往离岛的人,是想要“于偏僻之地重建生活”。

截至这本书出版的2024年,日本有人居住的离岛共有416座。离岛上的人口总数超过了61万。换句话说,每200个日本人里,就有一个在离岛上生活。这个比例不算大,但也不容忽视。尤其是近年来,日本政府大力推动“离岛振兴”,越来越多的年轻人对离岛产生了兴趣。眼下,离岛正在成为那些渴望逃离东京、大阪这些人满为患的大都市的人们首选的移住目的地。

离开大都市,奔赴,或是回归地方生活,这个话题在世界各地都能引起共鸣。我就听我的同事贾行家说过,现在西班牙的年轻人也动不动就想“逃离马德里”。我觉得这种心情很可以理解。从上大学至今,我在北京也断断续续生活了十几年。这座城市的很多地方让我感到美好和便利。但偶尔也有些时候,从一个陌生的地铁口钻出来,我会突然有种不知身在何方的恍惚感。这种恍惚感,对于那些告别东京、大阪,乘船漂向远方岛屿的人们来说,应该也是他们曾经有过的感受吧?我在翻开这本书时,抱有一点这样的期待。

有趣的是,这本书回应了我的期待,也超越了我的期待。这正是读非虚构作品最有意思的地方。“离岛”这两个字上固然附着着人们浪漫的想象,那可真是“面朝大海,春暖花开”的地方。但同时,离岛上的生活也充满了挑战。正如这本书里的一句话:“离岛是一个问题的容器”,在日本,乃至全球普遍存在的各种问题,诸如老龄化、贫穷、环境污染、新旧文化的冲突,都在离岛上加剧上演。在我看来,离岛上的人们如何应对浪漫表象下的现实挑战,是这本书最大的看点。

这本书还有个特别的地方,它不是从日文翻译过来的社会纪实,而是一位中国作家的中文作品。作者库索是一位出生在贵州的“80后”作家。她从2015年起旅居日本,目前生活在京都。从2019年起,她陆续出版了几本描写日本社会的非虚构作品,在国内的图书市场上获得了很好的反响。

接下来,我们就来聊一聊离岛上发生的故事。

对那些在大都市里辛苦奔波的人们来说,“离岛”是一个充满诱惑力的字眼。在他们的想象中,离岛意味着“透明的大海、丰裕的自然、美味的海鲜,以及悠闲缓慢、自给自足的生活”。简单来说,离岛是城市的反面。

那么,离岛能不能满足这样的期待呢?

假如你在一个晴好的日子登上离岛,在岛上找家舒适的酒店,度一个短暂的假期,你大概会认为离岛完全是人们想象中的那个世外桃源。渔业是离岛上主要的产业之一。离岛人捕获的鱼,运到东京和大阪,要用二到四天不等的时间,当然不比岛上的新鲜。离岛的自然环境当然也比城市里干净。作者库索在书里记下了一个有趣的细节:岛上的人们喜欢用“美味”这个词来形容空气,就好像呼吸之间就享用了一道美食。此外,离岛上的时间似乎也没有大城市里那么让人紧张。在东京这样的地方,电车的时刻表常年分秒不差,方便着人们,也催赶着人们;但在离岛上,人们相约几点钟见面,通常是到了那个时间才不紧不慢地准备出门。

对于向往悠闲的人们来说,离岛生活的另一点诱人之处,是这种悠闲的生活并不昂贵。大城市里几乎每一件商品的价格都算上了长途运输的高昂成本。而在离岛上过一种基本体面的生活,成本就低多了。许多离岛上的农户都会隔三岔五给邻家送上免费的蔬菜,这是种常见的礼俗。岛上的住房也有不少空置,月租通常只要一两万日元,也就是五百到一千元人民币。二手车的价格很便宜,保险更便宜。刨去衣食住行,即便只是在岛上打一份普通的零工,每个月也能省下相当一部分收入。

库索在日本考察了十几座离岛,岛上有不少人都享受着这种舒适又便宜的生活。比如她在刚开始探索离岛时遇到的第一位导游,Will。Will是个亚裔美国人,因为长相的原因,他在美国长到20岁,还总被人夸“你英语说得可真好啊!”这种基于文化和种族预设的友善时常令他感到尴尬。来到日本后,他终于可以轻轻松松地做一个纯粹的外国人了。Will在岛上的工资是每个月20万日元,也就是人民币9000元。他只需要花不到四分之一的钱就能在岛上租到一套三室一厅的大公寓,剩下的钱应付日用开销绰绰有余。对Will来说,离岛是个让他尽情探索的自由园地。他和库索聊得投机,就带她离开主流的旅游线路,到他自己找到的一座面朝大海的洞窟里,用简单的野营器具煮了咖啡招待她。他不常看手机,也就渐渐不再为新闻报道里兵荒马乱的世界忧虑,每天清晨醒来,出现在脑海中的第一个念头通常是“心情很好,去洞窟吧!”在整本书里,Will的生活大概是最接近城市人关于离岛的浪漫想象的了。

假如Will这样的好生活实现起来如此轻松,那应该有越来越多的年轻人愿意来岛上生活才对。但库索在离岛的街头见到的却主要是老年人。截至本书出版前的2023年,日本全国65岁以上的高龄者占总人口的比例已经达到了26%,属于联合国界定的超级老龄化社会。而在离岛上,这个数字甚至可以高达37%。换句话说,在大多数离岛上,每十个人里差不多就有四个是65岁以上的老年人。

离岛的老龄化问题之所以如此突出,和青壮年人口的流失有关。对出生在岛上的年轻人来说,在父母身边待到高中毕业,然后离开小岛,去附近陆地的城市里读大学,接下来再到更大的城市里找份工作,定居下来,这是最常见的发展路径。离岛上没有大学,而考上岛外大学离开小岛的年轻人中,98%的人不会再回来。留在岛上的世代逐渐老去,当他们离世后,离岛也就成了无人生活的岛屿。

照这么看,离岛人口的流失似乎无法逆转,废岛的前景也在所难免。那对离岛本地的政府来说,当务之急当然是吸引外来人口,尤其是年轻人来岛上定居,建立新的家庭。为了达成这个目的,各地的离岛政府没少花心思,他们想出的最常见的办法是“花钱买人”。外来的年轻人如有计划来岛上定居,在日用开销和住房等方面,都能得到一笔相当可观的补贴。有些离岛上还推出了“试移住”的政策,也就是欢迎有移住意向的年轻人先来岛上试住一段时间。这段时间通常长达三个月,在此期间,试移住者只需负担自己的饮食和极其低廉的水电费,剩下的开销,甚至包括从外地来岛的交通费,都由离岛政府通过财政收入来支持。换句话说,当地政府做东,请外地年轻人来岛上免费体验生活,花的却是岛上的原住民缴纳的税金。

这种做法当然会引起争议,尤其是当人们发现,试移住政策在吸引新的定居者方面其实收效甚微。许多对离岛生活满怀向往的年轻人来岛上住了几个星期就放弃了幻想,认清了自己根本不可能适应岛民的生活。像Will那样在岛上靠寻找洞穴自得其乐的人毕竟只是少数。Will的经济状况宽裕,主要是因为他还没有成家的打算。一旦建立了家庭,孩子的教育、家人在岛上和岛外的医疗、汽车的日常养护(请注意,离岛上的公共交通非常不发达,私家车几乎是必需品),这种种开支都不是小数目。另外,定居岛上的大多数人恐怕也很难找到像Will那样轻松愉快的工作。岛上的人口少,生活简单,这也意味着对各类商品和服务的需求小,相应的,工作岗位也就很少。对于岛民来说,多年来稳定存在的行业主要是农业和渔业。可是对一个在城市里长大,二三十年来从没碰过农具和渔具的年轻人来说,要想加入这两个行业,需要承受的辛苦可不是他们轻飘飘的浪漫理想就可以平衡的。在这些现实的障碍面前,很多年轻人只把试移住政策当成一种政府买单的旅游项目,来这座岛上住三个月,再换去下一座岛,大半年在社交媒体上发的都是旖旎的海滨风景,等期限一到,就毫不留恋地离开。这种做法当然让岛上的原住民非常不满,甚至还加剧了他们对外来者的不信任。

看来,离岛上缺少能够吸纳城市青年的产业,这是形形色色的移住政策难以发挥作用的症结所在。那离岛上又有什么适合发展的产业呢?

一个看起来比较靠谱的产业是旅游业。咱们刚才说到离岛上的自然风光好,空气和海产也都新鲜又美味。其实除了自然条件,很多离岛上还有非常丰富的人文旅游资源。这和离岛的地理位置有关。如果只看日本这个国家的版图,一座座离岛当然是孤悬海外的偏僻之地。可是从更大的范围来看,离岛更像是包围着日本几个主岛的一圈屏障,是外来的文化向日本渗透的入口。离岛在地理上兼具偏僻和开放这两个特点,这形塑了离岛独特的文化环境。一方面,作为偏远地区,离岛自古以来就是日本流放犯人的目的地。而这些犯人,很多是在政治斗争中失势的王公贵族,甚至是天皇本人。这些身份高贵的犯人从当时的文化中心带来了精美的艺术形式。又因为离岛不常和主岛发生接触,这些艺术形式就原汁原味地保留了下来,数百年也不起什么变化。另一方面,作为外来文化的入口,离岛又成了迎来送往之地,日本派去中国的遣唐使,西方派来的传教士,都曾将离岛作为中转站。他们也在岛上留下了可供后人瞻仰的遗迹。

由于这些独特的历史,日本的几座离岛拥有世界文化遗产,这成了当地发展旅游业的重要资本。那么,如此优越的条件有没有给离岛的振兴带来转机呢?尽管不少人都抱有乐观的期待,库索在几座离岛上看到的景象却有些惨淡。她发现即便是在岛上最重要的景点,游客也很稀少,景点的布置也显得简陋。除去全球疫情对旅游业的冲击,离岛旅游业的发展也受到本地基础设施的限制。大多数离岛上都没有发达的酒店行业,甚至本地居民也不了解民宿这类的商业模式,无法接待成规模的游客。另外,岛上的公共交通也很不便利。库索游历了几座离岛后得出了一个结论:“驾照是离岛生活的第一张通行证”。假如寄希望于岛上的公交车,你很可能大半天都等不来一辆。有些公交公司甚至默认在节假日全天休息,需要乘客打电话预约才会破例出车。所有这些情况都指向一个结论,想要通过旅游业带动本地发展,进而创造出新的就业岗位,吸引移住者,大部分的离岛还没有做好准备。

说到这里,我们讲的似乎还是一个老套的故事:年轻人厌倦了城市的压力,渴望逃向远方,过一种悠闲又浪漫的生活,可是等到他们真的到了远方,却发现远方根本没有属于自己的位置。

这个故事有没有不同的讲法呢?有没有哪一座离岛能为移住者提供合适的土壤,让他们在岛上建立起全新的生活呢?

库索在日本西南部的隐岐群岛上看到了不一样的景象。

隐岐群岛在日本数以百计的离岛中是相当不起眼的一处。别说是咱们中国的读者,就连大多数的日本人都对这几座岛屿闻所未闻。可是当库索登上隐岐群岛中一座名为“海士町”的岛屿时,却发现这里充满了新鲜的活力。在清晨人声鼎沸的市集上,库索发现客人和商家几乎全都是二三十岁的青壮年人,高中生三三两两结伴前来,衣着时尚的女士坐在海边闲聊,年轻的父母推着崭新的婴儿车,年纪稍长的夫妇身边更是围绕着两三个子女。让日本政府忧心忡忡的少子化问题在这里完全看不到迹象。

对那些关注离岛问题的人们来说,海士町是著名的“移住政策领跑者”。可是无论自然资源还是人文景观,海士町都算不上特别。这座不起眼的小岛究竟做对了什么,才打动了城市里的年轻人来岛上定居呢?

这个答案可能会出乎你的意料——居然是一所高中。从2008年起,海士町政府启动了一个很特别的项目,叫作“岛留学”,也就是通过吸引全国各地的高中生来岛上上学,增加在住人口、带动地区活力。这个项目启动的背景是岛上青少年人口的流失。2008年,海士町政府注意到了一个让他们担忧的数字:当年岛上的初中毕业生仅有80人。按照推算,这个数字在十年后就会降低到28人。假如放任这个前景不管,海士町仅有的一所高中就会在十年内面临废校。岛上的孩子就会在15岁左右被迫离开小岛,到岛外去读高中。这么小的孩子离开小岛,也就意味着孩子的父母亲很可能会带着孩子一起迁出。也就是说,高中废校将导致急剧的人口流失,而且这种流失将是不可逆转的。

预见到这种危急的情况,海士町政府决定把有限的力量用来建设一所出色的高中,从全国各地招收学生,以此来避免高中废校造成的本地人口流失,甚至吸引外地学生的父母来岛上陪读。这个设想听上去很理想,甚至有点不着边际。一座偏僻到没有人听说过的离岛,拿什么来吸引大城市里的高中生呢?

海士町政府打出的招牌是“国际化的教育环境”,这个定位就有意思了。咱们前面提到过,离岛作为日本和外界交流的文化中转站,在历史上其实具有比主岛更加开放的国际化氛围。但是在很多离岛人看来,“国际化”只是一个空洞的概念,顶多意味着一些难以转化出实际价值的文化遗产。可是在海士町政府看来,国际化却是他们发挥本地优势,走出差异化道路的切入点。在这项原则的指引下,当然,也是在当地政府实打实的财政支持下,海士町高中开始面向日本全国,乃至于全世界招收学生和外教。头一年,这个项目的成果很惨淡,只有一名学生报名入学。而到了八年后,当年入学的90名学生来自24个国家,全校的外教具备多国外语能力,海士町高中的国际化程度远远超过了东京的公立学校。

90名学生不算多,但对于一座人口仅有两千多人的小岛,却是至关重要的改变。海士町高中的改革一时间成了振奋人心的离岛振兴案例,许多来自日本各地的年轻人慕名前来,其中一些留在岛上当了教员,甚至就此建立家庭,定居下来。这些青壮年的移住人口开始探索新鲜的生活方式,也在岛上开辟出全新的产业。

在这些新来的岛民中间,库索拜访了一个典型的家庭。这家的主人宫崎夫妇都来自岛外。他们在岛上相识,婚后生养了四个孩子,最大的儿子7岁,最小的女儿不过2岁,全家六口人住在岛上一栋传统的木造建筑里。库索刚和这家人接触,就感受到一种不同寻常的活力。她一走进宫崎家里,就被那个7岁的小男孩拉去了后园,他们穿过一片欣欣向荣的小菜地,来到一棵高大的枇杷树下。库索还没反应过来,小男孩已经利落地爬上了架在树上的高高的梯子,用一把巨大的剪刀剪下新鲜的枇杷来招待客人。库索发现,和城里的孩子相比,宫崎家的孩子显得野性十足,很多在一般的父母亲看来十分危险的活动,在宫崎家里都是被允许,甚至是被鼓励的。库索印象最深的一点是,宫崎家从不阻止孩子使用菜刀。宫崎家的厨房总是很热闹的。别说是那个7岁的男孩,就连一对4岁的双胞胎姐妹也可以熟练地使用菜刀。每当他们从外面带回了食材,就会自己动手在厨房里加工,把野果做成果酱,把年糕切成方便储存的尺寸,这些家务活在宫崎家的孩子眼里,完全是日常的游戏。

和同龄的城里孩子相比,宫崎家的孩子具备极强的动手能力和参与劳动的积极性,这和他们接受的教育有关。除了那所国际化程度极高的高中,海士町岛上另一项被人们津津乐道的教育设施是岛民们自主创办的育儿机构“山的教室”。在传统的幼儿园里,孩子们的活动场所主要在室内。而在山的教室里,孩子几乎全天在户外玩耍。这个难得的特色甚至吸引了一些城市孩子的父母亲移住到岛上来,毕竟在城市里,孩子绝没有机会如此深入地亲近大自然。

和传统的幼儿园相比,山的教室的另一个显著的特点是它的教学安排。山的教室的一天从晨会开始,老师会先带着孩子们围坐在户外读绘本,等他们从舍不得父母的情绪中安定下来,就请孩子们轮流发言,商量这一天接下来的时间要做些什么。孩子们的想法通常是五花八门的,而老师只会柔和地组织孩子展开讨论,最终自己做出统一的决定。哪怕有孩子提出了不切实际的计划,老师也只会用征询意见的口吻,引导孩子意识到自己的想法为什么不可行。这样的晨会通常要开很久,老师会花大量的时间倾听每一个孩子的想法,再等孩子们互相理解和说服,最终确定实践的内容。在这整个过程中,老师不会禁止孩子的任何说法,也不会向孩子下任何命令。山的教室的实践活动通常也在自然中展开。孩子们会一起走进山里采摘野生的食材或者药材。每个月有两天,孩子们会自己动手做一顿午餐,大一点的孩子带着小一点的孩子,有人生火,有人切菜,有人炒菜,在这样的教室里,不会有人对使用菜刀大惊小怪。

我觉得山的教室是一个有趣的例子。它不只是离岛的移住者们自己探索出来的教育方式,也反映了真正适应离岛生活的一种独特的人格理想。厌倦了城市生活的人常常将离岛想象为一条轻松的退路。但离岛不是这样一条退路。离岛上没有现成的生活,它需要具备相当主动性、创造力和行动力的人提出前所未有的设想,并且勇敢地将想法付诸实践,建设出属于自己的生活。库索在书中的一段话很准确地描述了这种生活的特点,她说:

“所谓移住生活,是在探索一种此前从未有人经历过的生活,它必然由开垦、重建、转向与失败构成,也必然充满了未知、不确定、无中生有和重新开始,于是必将长久地甚至是永远地活在实践之中,也许需要用一生来得出答案。从某种程度上来说,这也是生活的本质。生活没有模板,每个样本都独一无二。”

好,关于这本《离岛:于偏僻之地重建生活》,我就为你介绍到这里。这是中国作家库索关于日本社会的一本题材新鲜的非虚构作品。眼下,日本的离岛正在成为大城市里的年轻人热门的移住目的地,可是当人们来到岛上,往往才发觉自己关于离岛生活的浪漫想象只不过是不切实际的幻想。到头来,那些相信“生活在别处”的人终究发现生活只在此时此地,而且问题只会比预想得更复杂、更严峻。在这些向往岛屿的移住者中,真正留在岛上的是那些准备好迎接挑战的人。他们正在用新奇的设想和勇敢的实践,创造一种全新的生活。

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。这本书的阅读体验很好,纸书的装帧也很用心,感兴趣的话,我非常推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.日本离岛上的生活,既有远离都市喧嚣的浪漫想象,也面临着老龄化、贫穷等现实挑战。

2.离岛政府为吸引年轻人定居而实施移住政策,但这些政策在实际执行中遇到了困难和争议。

3.隐岐群岛的海士町通过“岛留学”项目成功吸引并留住了年轻人,展示了一种通过教育和创新生活方式实现离岛振兴的新途径。