《礼物、关系学与国家》 裴鹏程解读

《礼物、关系学与国家》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者杨美惠是美国加州伯克利大学人类学博士,现任澳大利亚悉尼大学的亚洲研究中心主任。她以一个局外人的眼光来描述“关系”在当代中国文化中的运作,经过长期调研观察完成了这部“关系学”著作。

关于本书

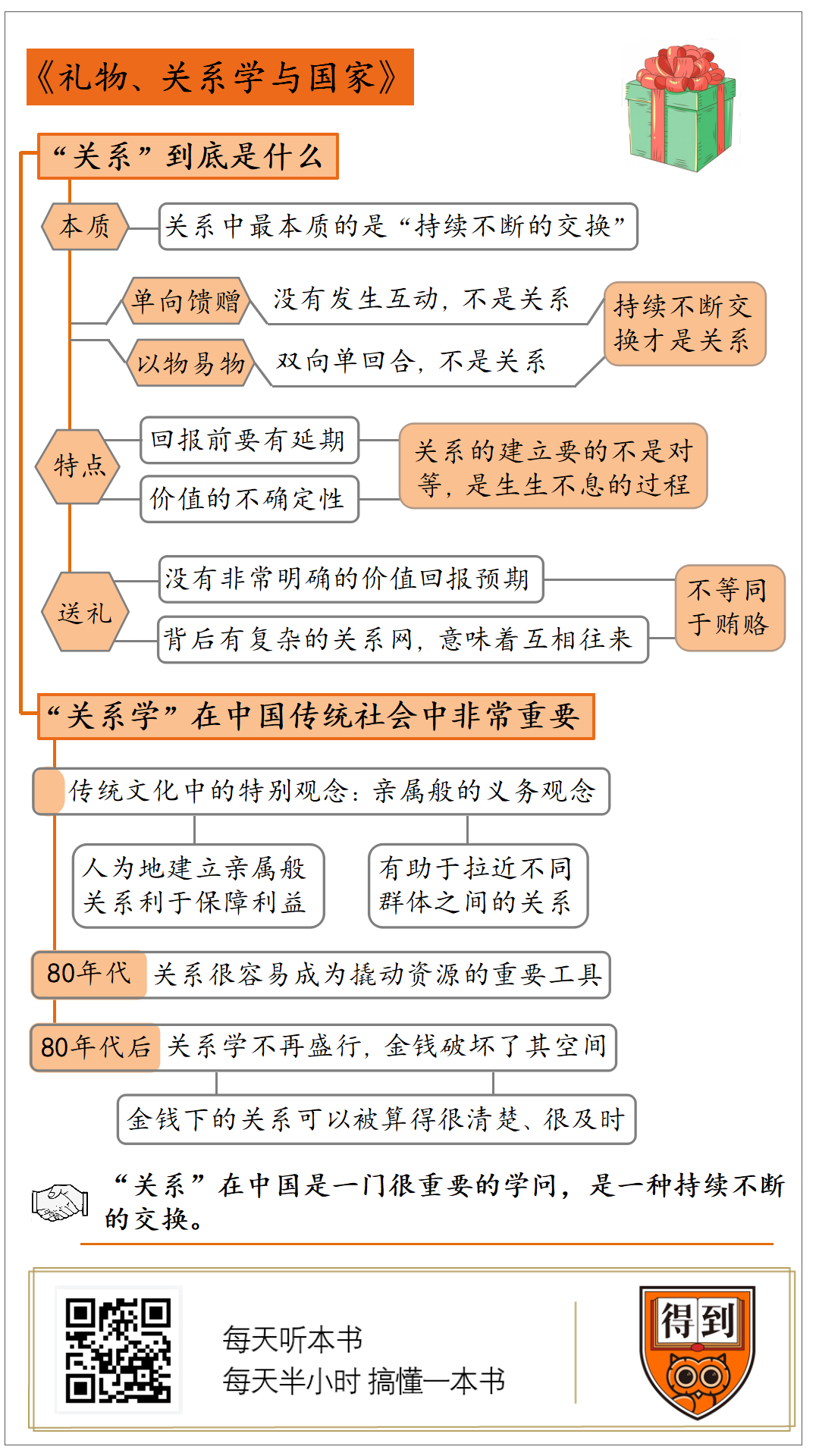

本书提出,“关系学”在传统中国社会扮演着重要角色,是弱者从强者手中撬动利益的工具。它最大的特征是“回报前要有延期”以及“价值的不确定性”。

核心内容

1.关系是什么,怎么建立“关系”?

2.为什么在传统社会中“关系”很重要,而现在的“关系”很难持续下去?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你 解读的是《礼物、关系学与国家》,副标题是《中国人际关系与主体性建构》。听完这本书,你会对中国的“关系”“面子”“人情”这些词有更深的了解。

人们常说,传统中国是个“人情社会”,中国人“好面子”,凡事喜欢“论关系”。听起来这些好像都是传统文化中的糟粕,应该被坚决剔除。

先不要着急下定论,来听个故事。上世纪80年代,我国东南地区有个村干部,姓赵,我们叫他老赵。老赵的父亲曾经是当地赵氏家族的长老,年龄长,辈分高。后来父亲去世,老赵因为自己是干部身份,就没有声张。但他的哥哥是个老实巴交的农民,就按照传统给父亲精心操办了一场葬礼。由于老赵大哥的孝顺,以及老赵父亲生前在族中的地位,或许也因为老赵是干部,这场葬礼有一千人参加,葬宴就摆了几十桌。许多客人按习俗主动送了钱和礼物,赵家前前后后收到了7000元。

但有人就举报,说老赵搞“腐败和封建”活动。老赵被捕,他先被关押了四天,然后被持续盘问了几个月。当地党组织、公安、法院、县市政府都介入了,还派了调查组到村里查访。事情闹到这个地步,接下来等待老赵的,轻则降级、重则开除党籍和公职。但没人想到,老赵最后不仅没被查处,反而在几年后做了更高的官。

来看看当时发生了什么。老赵出事后,附近几个村子的长老们三番五次组团到城里为他辩护。当地教师也集中起来,提出要找高一级的官员,说明老赵是个好干部,他被冤枉了。这样的情节,我们只在电视剧看到过。老赵为什么能在当地有那么大影响力呢?

一个知情人解释:“这是人情的送与还。他当我们领导有六年,遇上大家有婚丧嫁娶、生病住院的时候,他会把自己的钱掏出来给人,加起来就有4000元。现在他的父亲去世了,人们只是借着葬礼的机会把钱还回去。别人可能不明白,如果他不声不响把父亲放在棺材里埋掉,人们会认为他在村里没有威信,人们跟他没有人情。”

你看,在民众看来,葬礼并不是“倒退”或“封建”,老赵也不是在利用职权榨取钱物。葬礼在当地相当于一个社交场合,人们在这个场合里,把之前老赵的各种好,通过还人情债的方式还了回去。

那为什么之前老赵给大家掏了4000元,而老赵父亲的葬礼上,赵家收到7000元呢?这多出来的部分,其实是民众发起了新一轮的人情交换。只有时不时互相亏欠点什么,大家的关系才能持续下去。你看,人们不只是在为老赵辩护,也是在为民间葬礼这一类交换人情、维持关系的传统习俗辩护。

今天这本书的作者就是一位研究“关系”和“人情”的专家。她叫杨美惠,是美国加州伯克利大学人类学博士,现在是澳大利亚悉尼大学的亚洲研究中心主任。她以一个局外人的眼光来描述“关系”在当代中国文化中的运作,她认为“关系”在中国其实是一门很重要的学问。就像数学、文学、物理学、生物学,有关“关系”的学问和艺术,也可以被称为“关系学”。而“关系学”正是一个窗口,可能为我们展示出一个更大、更复杂的文化、社会和政治模式的侧面。作者在时间长河里选择截取了一个最典型的断面,这个断面是20世纪80年代前后,老赵的故事就是这会儿发生的。

“关系学”是个很庞大的话题,可不是三十分钟能彻底解释清楚的。接下来,我们分两部分对“关系”这门学问进行一个简单介绍。

第一部分,我们聊聊“关系”是什么,传统社会中的人们是怎么建立“关系”的?

第二部分,我们谈谈为什么在传统社会中“关系”那么重要?

我们先看一下,到底什么是“关系”?

关于“关系”是什么,作者并没有给出直接的定义。但是她提到,关系中最本质的东西是“持续不断的交换”。

请你做个选择题,你觉得以下哪种情况说明我们之间建立了“关系”呢?

第一,我肚子饿了,然后你送了我一张大饼。

第二,我肚子饿了,我给你解读一本书,你听完后觉得不错,然后送了我一张大饼。

第三,我肚子饿了,我看到你有大饼,就试着问你:“我给你解读一本书,然后你送我一张大饼可以嘛?”你觉得这个主意不错,听我解读完书,就拿了一张大饼给我。我吃完后,又卖力给你解读了三本书,还给你列了一个书单。你特别开心,不仅给了我十张大饼,还送了一碟腌黄瓜。后来,我变着花样给你讲书,而你只要有空就会给我送来各种口味的大饼。

好,上面这三种情况,哪种才属于我们所说的“关系”呢?

第一种情况,是单向馈赠,没有发生互动,这不是关系。

第二种情况,是以物易物,是双向的,但只进行了一个回合,也不是关系。

在第三种情况中,我们不仅进行了交换,是双向的,而且这种交换是持续不断的。这时,我和你之间才形成“关系”。

你有没有发现,我跟你之间的关系,跟前面讲的老赵和村民的关系,本质上是一样的,都是“持续不断的交换”。

请注意,这里有两个关键词,一个是“交换”,一个是“持续不断”。我们分别看一下。

先看关系中的交换行为。1983年《文汇报》刊登过一首打油诗,叫《路卡》,其中有这么几句:“让过不让过,看你灵不灵……消防救火车,无贿也得停。喇叭震天响,权当耳朵聋。不留买路钱,休想过岗亭。”

你听得出来,这首打油诗讽刺了个别唯利是图的看门人。他们有直接的权力放行或阻拦,于是把这点小权力发挥到极致。别人要想通行,那就得发起交换,也就应了那句话:“要想过此路,留下买路财”。

其实,在资源少需求多的特殊时期,部分直接掌握资源的人,一旦动了坏心思就很容易变成类似的“看门人”。比如你可能在电视剧里看到过这样的列车售票员、食堂管理员。“还有没有坐票?”“能不能多分半斤白菜?”答案往往是这些“看门人”一闪念的事情。甚至在一些落后地区,小伙子求婚的时候,个别女方家长也会扮演起看门人的角色,向男方漫天要价。有人如果不幸遇到这样的“看门人”,那就只有与对方通过交换,建立起某种互惠关系,他们才会给行个方便。

好,有了交换,那怎么才能推动交换“持续进行”,最终建立稳定的“关系”呢?

请你试着想象一下求人办事的场景。在这个场景中,关系能否建立,其实看的不是求人的一方是否准备充分,而是要看被求的一方是否“懂规矩”。什么是“懂规矩”呢?

我们总觉得,求人办事,主动权掌握在被求的那一方手里,他是强势的;求人的那一方是被动的、弱势的。其实,在传统社会,关系这门学问正是弱者的武器,是弱者从强者那里撬动资源的杠杆。

人类学家马歇尔·莫斯提出一个“送礼要义”的公式,有三句话:“有义务地给,有义务地收,有义务地回报”。

要想办成事,直接上去就提请求总有些过意不去,不得付出点什么吗?这就是所谓的“有义务地给”。而被求的一方如果收了礼,他就“有义务回报”。那中间那句“有义务地收”是什么意思,难道被求的一方连拒绝的权利都没有吗?

仔细想一下,求人的一方反正已经千辛万苦找上门,诚心诚意送上礼。接下来,压力就被转移到被求的一方了。如果你面对这种场景,能不能做到果断地把脸一拉,严词拒绝呢?

在传统社会,拒绝收礼可能是件很危险的事情。

接下来我们进入一个送礼的具体场景。假设农民老李年纪大了,打算过两年去城里在儿子家安度晚年,但还没有考虑好村里的十亩稻田将来要交给谁去种。听到这个消息,村头的老王提着二斤鸡蛋来了。老王希望老李收下鸡蛋,并求他过两年把稻田交给自己来打理。

这时,老李如果拒绝收礼,首先意味着他的面子丢了。面子代表着个人能力和社会影响力。“某人的面子比别人面子大”,这是说他有更丰富的社会关系,或是更出色的办事能力、更强大的财力物力。老王送鸡蛋,就是冲着老李的面子来的。老李都要去城里享清福了,还为乡下不值钱的几亩地斤斤计较。这事儿传开了,老李的面子可就没了。

说到面子,作者讲了这样一个故事,有个火车站售票员总是习惯在口袋里和抽屉里留一些票,然后对顾客说,票已经卖光了。他解释:人们有义务为自己的朋友留些票,不能帮朋友,让朋友失望,是件没面子的事情。“面子维持着大家在一起的关系”。所以,我们生活中总有一些人“死要面子活受罪”,其实就是为了维持自己在关系圈的影响力。

我们接着讲老李的事。老李如果拒绝收礼,除了丢面子,还意味着他要与世隔绝。前面说过,关系的本质是交换。拒绝收礼相当于释放了一个信号,他要停止交换,不再加入关系网络,在社会中选择孤立。这样做带来的风险可能是,以后老李再回乡下,没有老头愿意跟他下象棋,没有老太太愿意跟他唠嗑。将来老李过世了,要在村里举办葬礼,灵堂上会无比冷清,送葬的队伍稀稀拉拉。

老李一想到自己将来会走得那么惨,吓得赶紧把礼收下。不仅收下,他甚至把自家老母鸡下的二斤鸡蛋都拿出来,要老王带回家给小孙子吃。

哎,如果老李真这么做,那他就又不合适了。

关系学有两个最突出的特点,第一是回报前要有延期;第二是价值的不确定性。

老王送了礼,老李当即还回去,这叫“立刻回报”。立刻回报就意味着,你把咱们的交情当成一种交易,而且还是一锤子买卖。关系就没法进行了。

老王送了二斤鸡蛋,老李也回二斤鸡蛋,这叫“对等回报”。对等回报意味着,咱们两清了,互不相欠。关系同样结束了。

那老李应该怎么办呢?

相对合适的做法是,老李先把鸡蛋收下,十亩稻田的事情也先答应下来。未来如果老李有需要帮忙的,记得多去找老王。将来老李要去城里住了,如果无法完全兑现承诺,把十亩稻田全都交给老王去种,不妨把自家的六只老母鸡送他做个补偿。

来分析一下。收下鸡蛋,以后有事多去找老王,这叫“回报前要有延期”,人情债不妨适当多欠点,将来在关键时刻好好地偿还,这样才能让关系的跷跷板游戏一直玩下去。

而老李答应将来把稻田交给老王种,未来再送六只老母鸡,这叫“价值的不确定性”。传统社会事情没法算得很清楚。有一句话叫“滴水之恩,当涌泉相报”。以前我们理解这句话的时候,可能会觉得重点是要记得别人的恩德。其实这句话里还设置了一组对比,也就是“滴水”与“涌泉”。这组对比强调的是,建立关系要的绝不是对等,而是要开启一个生生不息的过程。

不知道你还记不记得开头讲过的老赵的故事。为什么老赵之前在各种活动中出了4000元,后来却收到7000元呢?

到这里,你肯定有更深的理解了。其实村民们的行为正说明了关系学的那两个特点,价值的不确定性和回报要有延期。只有这样,各位村民以及作为村中一员的老赵才能在村子里生存下去。

你心里可能早就嘀咕了,不管怎么样,送礼说到底不就是贿赂吗?

严格来讲,送礼并不完全等同于贿赂。

首先是目的不同。送礼可能没有非常明确的价值回报预期。还拿前面老李和老王的例子讲。老王虽然送了二斤鸡蛋,但就算将来老李改变主意,要雇人帮他种那十亩地,老王啥没捞着,也没有太大问题。老李还有别的办法补偿老王。但贿赂的目的就很明确了。假设我要贿赂你,让我儿子去某个大学上学,结果你把我儿子安排在那个大学门口当保安,那我是绝对不买账的。

其次,送礼和贿赂的复杂性不同。送礼的背后可能有复杂的关系网。比如老王为了让老李答应他的请求,他会扯扯关系说:“当初我爹跟你二叔可是一起出生入死打过仗的。还有,你小的时候,我三姑经常抱你。”而贿赂那就可能是纯粹的交易了。

第三,送礼可能意味着互相往来。举个我身边的例子。我是山西人,在我很小的时候,每当春秋季回乡下,会见到一个很奇怪的现象。我们当地是典型的地多人少,春种秋收的时候,人手总是不够。这时,难免就要找邻居帮忙。那些身强力壮的人,在我们当地被称作“好劳力”。甚至会有隔壁村的人请这些好劳力去田里帮忙。上门的时候,他们总会带点东西,最常见的是三样东西:水果罐头、挂面和当地的土鸡蛋。在那个物资还不是特别丰富的时候,这算是不错的营养品了,甚至是硬通货。为什么说是硬通货呢?这些东西一般不会被全部吃掉,下次遇到邻居生病的情况,那二斤鸡蛋可能就被送到病人床头了。或者是过年的时候,这位好劳力要找村里的老师写几副对联,那瓶放了半年的罐头可能就被送回来了。就算罐头过期,大家绝不会在意,只会和和气气地拉拉家常。你看,这种情况下的互相送礼怎么能叫贿赂呢?

说了这么多,你有没有想过,为什么“关系学”在中国传统社会中那么重要呢?

我先把答案告诉你,这是由于中国传统文化有一种特别的观念,叫作“亲属般的义务观念”。

亲属好理解,但是你注意,这里还多一个“般”字。什么叫“亲属般”的义务观念呢?

试着想一下,古代中国社会的流动性不强,同一个村庄的人可以互相照应,但人活一辈子难免要跟陌生人打交道。陌生人跟自己可没有亲属关系。这时应该如何保障自己的利益呢?

这就需要我们人为地建立一种“亲属般”的关系。

我举几个例子你感受一下。比如,过去江湖中人经常说什么“士为知己者死”“为朋友两肋插刀”,这股义气劲儿,就属于亲属般的关系。

为了建立这个亲属般的关系,人们还想出很多方法,有的很有仪式感,比如,义结金兰、磕头拜把子。还有的相对简单随意,比如,简单称呼对方一声王哥、张姐。

而且,社会越是动荡,人们建立这个“亲属般的关系”的意愿就越强,当然这个关系也会更紧密。比如,战国是古代中国最动荡的历史时期之一。在家难免来个打家劫舍的,逃难也会碰上要求“留下买路财”的。这时,游侠就成为那个动乱时代的正义之光。许多游侠都是家道中落的下层贵族,他们靠四处帮人排忧解难,一方面获得回报来维持生计,另一方面也积攒了好人缘。

你可能会说,在大多数情况下社会是安定的,那这种“亲属般的义务观念”还有用武之地嘛?

当然有。作者提到,“亲属般的义务观念”经常出现在古代官场。比如古代的官员被称为“父母官”,民众被称为皇帝的“子民”。还有科举制度下,考生可能会与考官形成师生关系。而“一日为师终身为父”,最终还是会比对到亲属关系上。还有,同一年中榜的考生之间会结成密切的关系,被称作“同年”或“同榜”。这可不只是大家同届毕业,所以写了个花名录。“同榜”的好处是实实在在的。朝廷为了防止官员在家乡徇私舞弊,一般会把官员外派到别的地方做官。但这并不意味着官员就没法及时照应自己的亲属了。“同榜”的作用会发挥出来。假设我和你同年考中,后来我在你的家乡做官,那你的家人有事就可以跟我打声招呼。同理,我的亲属也会被关照到。

除了官场,关系学还是拉近不同群体之间关系的重要力量。

举个例子。浙江一个叫桥村的地方有个习俗,除了端午节,遇到婚丧嫁娶、生小孩、搬新房也都要举行一种叫“龙船送礼”的活动。当天大家会自愿“送人情”,钱多钱少都可以。1993年,桥村决定举办一次划龙船活动,以“送人情”的方式补贴龙船和各项费用。奇怪的是,只有从桥村嫁到别村的姑娘,才会出人情钱,而且,你可能没想到,如果她们不掏腰包,父母在村里就会很没面子。另外,这些姑娘们还会在龙船经过的河岸上摆一小桌食物,犒劳娘家来的划船者。而桥村也会给这些姑娘们送还一些小礼物,如果姑娘出了一两百元,村里会送她们一些小礼物。如果某位姑娘送的人情多一些,那她收到的礼物就会更好。当然,桥村也有很多姑娘是别的村嫁过来的,当自己的娘家村也举行类似活动,她们也会给娘家村送人情。

很奇怪,为什么在传统社会中“送人情”这件事情主要发生在女性身上呢?

其实,在传统社会中女性是拉近不同群体之间关系的重要力量。这是因为,在传统社会,财产继承是按照男性血缘进行的,所以男性力量主要用来促进某个族群、村落的内部团结。而女性是以媳妇身份加入别人村落或族群,严格说,她们是外来者。但是外来者就意味着,她们在两个不同的群体之间牵了一条线,建立了一个关系。接下来,这两个族群就可以进行持续不断地交换了。

而且,作者有一个特别重要的洞察,她认为,中国传统社会关系的建构主要依靠的就是这样的“阴柔的力量”。传统社会中,男性掌握着塑造社会结构和制定规则的主导力量,女性的力量如何发挥呢?女性阴柔的权力会嵌入到男性权力之中,并且不断变化其形态,形成一定的支配关系。

到这儿,也就不难理解,为什么在传统文化中“关系”那么重要了。不过,随着现代社会到来,“关系学”这种谋求利益的灰色手段会逐渐失去用武之地。

既然这样,为什么作者要把距离现在并不久远的20世纪80年代作为一个断面,来讨论“关系学”呢?换句话说,为什么在80年代,关系学又变得很重要呢?

这是因为,80年代正处在一个相对剧变的时代。在此之前,消费品的生产量很低,人们对物质的需要也很节制。但从80年代开始,国家鼓励消费。可是那个时候社会的生产能力还没跟上,导致在那十多年间商品变得非常稀缺。尤其是像彩电、缝纫机、洗衣机这些工业消费品,还有像凤凰牌、永久牌自行车这样的名牌产品,人们要想买到,可能只有两种途径:一种是官方配给的票,还有就是托关系通过批发价买到。也就是在这十多年间,传统社会中的关系学逐渐复苏了。

作者在书中提到两个例子,1983年有位工人想从地级市调到省会工作。厂里没名额怎么办呢?他思前想后,决定托关系来搞定这件事情。这事儿拖拖拉拉办了好多年,他本人也前前后后送了三四百元的礼。这个金额是什么概念呢?这么说吧,就算他不吃不喝,也得攒大半年。

另一个例子情况类似,但难度更大。有个人想从某个省调到北京,于是,他暗地里四处打点,共准备了2500块钱的礼品。算一下,一个月工资60元的人,省吃俭用每月攒15元,需要13年才能攒够那么多钱。

那个时候如果要托关系办事,走后门送礼是少不了的。人们可能会收到这么一句回复:“这事儿挺难办,得研究研究”。什么意思呢?

“研究”是香烟和酒的谐音,对方是在暗示你送礼。当时时兴一句话:“手榴弹,炸药包;二十响,驳壳枪。”这指的是送礼的常用选项。“手榴弹”就是一瓶好酒。“炸药包”是指一盒高级点心。“二十响,驳壳枪”说的是二十支装的整包香烟,比喻只要弹药充足,就能打开任何后门。

总之,在那个资源少需求多的特殊时期,关系很容易成为撬动资源的重要工具。

最后,请你思考一个问题,为什么80年代以后,关系学变得不那么盛行了呢?

这是因为一个新因素破坏了传统关系学的空间。这个因素就是金钱。随着商品经济的发展,人们可以获取的物资变得非常丰富。跟别人搞关系的时候,我们无法判断对方是否真的缺某样东西。这时,人们会觉得,金钱这种一般等价物使用起来会更加便捷。

但这就引发一个新的问题,也就是人们常说的“人情淡薄了”。

前面提到,关系学的本质特征是持续的交换。而每次交换的价值是不断波动的,回报的时间也不是当即的。但金钱下的关系,很多问题都可以被算得很清楚、很及时。

去年秋天,听家里人讲,老家的年轻人外流很严重,大家都愿意去外地打工,只有春节回一次家。每到春种和秋收最需要人力的时候,家里老人会三番五次打电话催着年轻人返乡帮忙,但往往只有少数一些人会回去。结果,我们老家出现一个群体,专门帮别人收庄稼。当然,他们是要严格计算工钱的,这在我们看来好像没什么问题,但对当地的老年人来说,一群陌生人匆匆来,匆匆走,总是觉得有点不舒服。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

由于中国传统文化特有的“亲属般的义务观念”,导致“关系学”在中国传统社会非常重要。

-

在传统社会,关系这门学问正是弱者的武器,是弱者从强者那里撬动资源的杠杆。

-

金钱下的关系,很多问题都可以被算得很清楚、很及时,造成“关系学”在现代社会的退潮。