《生育制度》 陈嫚解读

《生育制度》| 陈嫚解读

关于作者

费孝通,是中国社会学和人类学的奠基人之一。1928年,费孝通在苏州大学就读医学专业,因受进步思想的影响,和鲁迅先生一样弃医从文,先后在燕京大学和清华大学学习社会学。1936年费孝通考入伦敦大学经济政治学院学习社会人类学。在此期间,他以调查资料为基础所撰写的博士论文《江村经济》,被认为是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑,国外许多大学的社会人类学系把它列为必读参考书之一。

费孝通也因此荣获英国皇家人类学会颁发的1981年度赫胥黎奖章,成为第一位接受这项荣誉的中国学者。赫胥黎奖章是1900年为纪念《天演论》的作者、英国博物学家赫胥黎而创设的,是国际人类学的最高学术荣誉奖。费孝通一生从事社会学、人类学研究,写下了数百万字的著作,比如《乡土中国》《乡土重建》《费孝通社会学文集》等,为中国人类学研究作出了巨大贡献。

关于本书

《生育制度》是费孝通前半生学术生涯的代表作。一般研究婚姻和家庭问题,通常是从生理和心理角度去考虑,《生育制度》却不同,它从社会角度去探讨婚姻和家庭的作用。在吸收前人成果的基础上,费孝通先生就婚姻和家庭问题提出了自己的独特见解。这本书用通俗易懂的语言和生动的案例,向我们展现了关于人类种族延续的一系列生育问题。它不仅告诉我们当时的中国人,特别是中国农民和中国农村社会是怎么看待生育的,还说明了中国文化对中国人生育观念的影响。

尽管社会在不断发展进步,《生育制度》中的很多理论观点在当前社会依然是适用的。但毕竟出版到现在已有70多年,它还是有一些内容不完全符合当下社会的实际情况。这就需要我们用书中理论对当前社会现状进行反思,才能更好地理解这本书的价值。所以,这不仅是一本学术著作,更是一本拓展常识的科普读物。甚至日本人也看出这本书的价值,目前已经有两个日文翻译版本的《生育制度》。

核心内容

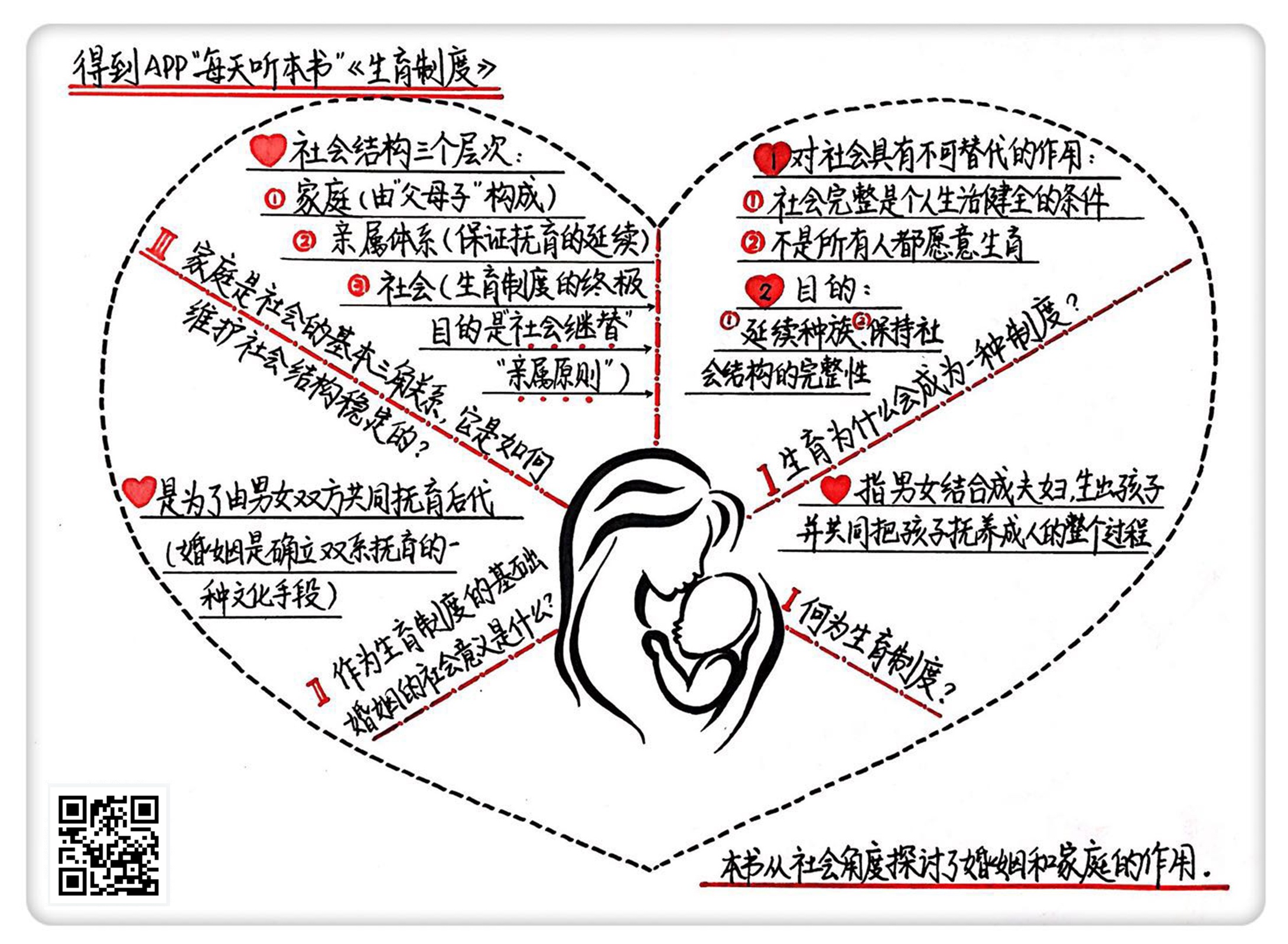

本书思想核心是:生育制度的起源、内容和意义,主要包括三个方面的重点内容:

第一,生育为什么会成为一种制度?到底什么是生育制度?

第二,作为生育制度的基础,婚姻的社会意义是什么?

第三,家庭是社会的基本三角关系,它是如何维护社会结构稳定的?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《生育制度》,这是中国著名的社会学家费孝通关于家庭社会学的一部著作。这本书约14万字,我会用大约25分钟的时间,为你讲述书中精髓:生育为什么会成为一种制度,婚姻和家庭的社会意义分别是什么。

生育是自然赋予每一个生命的权力,也正是万物生长才有了多姿多彩的世界。虽然区别于一般动物,人类可以选择是否生育,但中国还是有句俗话叫做“男大当婚,女大当嫁”,人们认为结婚生孩子是天经地义的事情。不过,如果跳出个人的眼光,从社会的角度去看待生育问题,就不是这么简单了。中国著名的社会学家费孝通先生是从社会学角度研究生育问题的第一人,他在《生育制度》这本书中,以中国社会为例,系统地解释了人类为什么要结婚、生孩子等这些个看起来司空见惯的话题。

费孝通是中国社会学和人类学的奠基人之一。1928年,费孝通在苏州大学就读医学专业,受到进步思想的影响,弃医从文,先后在燕京大学和清华大学学习社会学,后来又考入伦敦大学经济政治学院学习社会人类学。他的博士论文《江村经济》,被认为是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑,国外许多大学的社会人类学系把它列为必读参考书之一,费孝通也因此荣获英国皇家人类学会颁发的1981年度赫胥黎奖章。赫胥黎奖章是1900年为纪念《天演论》的作者、英国博物学家赫胥黎而创设的,是国际人类学的最高学术荣誉奖。费孝通也成为了第一位接受这项荣誉的中国学者。他的一生写下了数百万字的著作,比如《乡土中国》《乡土重建》《费孝通社会学文集》等,为中国人类学研究作出了巨大贡献。

《生育制度》是费孝通前半生学术生涯的代表作。一般学者研究婚姻和家庭问题,通常是从生理和心理角度去考虑,《生育制度》却不同,它从社会角度去探讨婚姻和家庭的作用,在吸收前人成果的基础上,费孝通先生就婚姻和家庭问题提出了自己的独特见解。这本书用通俗易懂的语言和生动的案例,不仅告诉我们当时的中国人,特别是中国农民和中国农村社会是怎么看待生育的,还说明了中国文化对中国人生育观念的影响。尽管社会在不断发展进步,《生育制度》中的很多理论观点在当前社会依然是适用的。但毕竟出版到现在已有70多年,它还是有一些内容不完全符合当下社会的实际情况。这就需要我们用书中理论对当前社会现状进行反思,才能更好地理解这本书的价值。所以,这不仅是一本学术著作,更是一本拓展常识的科普读物,甚至日本人也看出这本书的价值,目前已经有两个日文翻译版本的《生育制度》。

介绍完这本书的作者概况和基本情况,下面,我将从三个方面为你讲述书中的内容:第一,生育为什么会成为一种制度?到底什么是生育制度?第二,作为生育制度的基础,婚姻的社会意义是什么?第三,家庭是社会的基本三角关系,它是如何维护社会结构稳定的?

先来看看生育为什么会成为一种制度?到底什么是生育制度?这本书的书名叫做《生育制度》,你可能就会问,生育不是自然现象吗?怎么就成了一种制度?在这本书里,生育制度是费孝通先生自创的一个词语,它是指男女结合成夫妇,生出孩子,并共同把孩子抚养成人的整个过程,也就是说,不仅包括“生”还包括了“育”。那么,为什么称为“制度”呢?费孝通引用了导师马林诺夫斯基对社会制度的定义:社会制度是人类活动的一种有组织的体系,任何社会制度都针对了社会的某一种基本需要。也就是说,费孝通认为,生育的一整套活动绝不只是自然性的事情,而是社会的基本需要,对社会具有不可替代的作用。

那么这个不可替代体现在何处呢?主要有两个方面的原因。

第一,社会完整是个人健全生活的条件。人如果只要完成基本需求,也就是生存的话,可以像动物一样活下去。但人类现在的生活水平之所以高于动物,就是因为进行了分工合作,并形成了比起动物社会高效很多的人类社会。分工合作,举个通俗的例子,你不想回家做饭,可以叫个外卖,既不用出门去买,也填饱了肚子,这是因为餐馆的厨师帮你做了饭,外卖员把饭送到了你手上。这就是社会分工,让大家的生活都变得高效快捷了。完整的社会分工,保证了每个人的生活需要,但是,人的生命有限,人的死亡就威胁了社会结构的完整。怎么保持社会结构的完整呢?唯一的办法就是产生新的人类,用新人顶替旧人的社会分工位置,而生育就是确保新的人类产生的手段。

第二,不是所有人都愿意生育。从营养学上来说,生殖是损己利人的,会耗费母亲大量的精力和营养,而且分娩是痛苦的,要把后代培养成一个健全的社会人,更是一个漫长的过程。于是,人类后来发明了避孕方式,可以在享受性爱的同时,不去承担生殖的后果。在多伦多的避孕物品博物馆中就展示了一张有着3500年历史的埃及草纸,上面用象形文字记录了一个古老的避孕处方。现代人经过实验,证明这个处方确实非常有效。

从上面两个原因看得出来,光靠人类的自然生殖不能完全保证种族的延续,这就与人类社会的持续发展之间产生了矛盾。所以,社会必须有一套办法来解决这个矛盾,这就产生了生育制度,它的目的就是为了使人类延续种族,并保持社会结构的完整性。

这就是今天给你讲的第一个内容:生育为什么会成为一种制度?到底什么是生育制度?我们来总结一下。社会完整是个人健全生活的条件,社会完整必须保证人口的稳定,而人的生命是有限的,这就威胁了社会结构的完整性,要维持社会的完整,需要通过生育不断产生新的人类。但生殖是损己利人的,并非人人都愿意生育后代,而且人类可以在享受性爱的同时,采用避孕的方式不去承担生殖的后果。因此,人的自然生殖无法保障种族的延续,必须有社会手段进行干预,于是就产生了生育制度。男女结合成夫妇,共同把孩子抚养成人,这一套活动不只是自然行为,还是社会的基本需要,这就是生育制度。

那么作为生育制度的基础,婚姻的社会意义是什么呢?

费孝通先生认为,婚姻是确立双系抚育的一种文化手段,婚姻的社会意义就是为了由男女双方共同抚育后代。什么是双系抚育呢?就是由父母双方共同抚育。由于生孩子是由女性来完成的,因此,婚姻的意义就在于确保父亲一方加入对后代的抚育。这个抚育也包括两个阶段:生理抚育和社会抚育。生理抚育是指给孩子吃饱穿暖,社会抚育是指教孩子适应社会的各种本领。

为什么父亲一方的加入如此重要呢?因为我们所依赖的社会结构是以性别作为重要分工基础的。比如,“男主外,女主内”一直是中国传统的性别分工方法。这种分工有时可以很严,甚至于互不相犯。农村就有一种谚语说:“男做女工,一世无功。”费先生认为,在这些地区,分工不只是为了经济上的利益,还经常用来表示社会的尊卑。比如有的农村地区认为男人不该进厨房,不能洗衣煮饭。当没有人替他们做时,这些男人甚至宁愿饿着,也不会去动手做饭。

在现代社会,越来越多的女性开始走出家庭,和男性一样从事社会工作。但是男主外、女主内依然是社会主要的分工方式。就算女性外出工作,相比男性还是要多承担家务。在日本资本主义经济高速发展的时期,男主外、女主内的社会性别分工方式,还曾经为日本社会经济的发展做出了巨大的贡献。直到现在,菲律宾、韩国和日本等国家的人民仍然认同“女性结婚后应以丈夫、孩子等家庭为中心”的分工方法。

所以,在以性别分工来构成的社会里,生活单位必须由男女合作组成。只有这种单位才能负起全部抚育的责任,让后代提早完成对社会的适应。因此,《生育制度》中特别区分了生物学上的父母和社会学意义上的父母,认为后者更为重要。生物学上的父母,很好理解,是指有血缘关系的父母,而社会学意义上的父母,是在实际意义上,承担抚育责任的父母,比如养父母,继父与继母。费先生认为社会学上的父母更加重要,因为抚育孩子的任务是由他们来完成的。

书里举了几个例子,在广西的一个叫做花篮瑶的地区,女子结婚后可以经常回娘家住,一直等到与丈夫有了孩子以后才到夫家住下来一起生活。而且结婚酒是和满月酒一起举办的。这并不是为了省钱,而是他们认为,生了孩子后夫妻关系才有必要得到社会的认可。再比如云南的摩梭族,男女结婚后双方如果感情不和,在没生孩子前更换对象是常有的事,但是有了孩子后,就不可以随便更换对象了。

婚姻既然这么重要,社会就必定要想出许多保护它的手段。这些保护手段主要有:第一,法律。新中国颁布的第一部法律就是1950年5月1日公布施行的《中华人民共和国婚姻法》,婚姻受到法律的保护,很多纠纷都可以用《婚姻法》作为依据来解决。

第二, 宗教。比如,在基督徒的婚礼中,牧师会要求新婚夫妇在上帝和亲友面前彼此许诺,这反映出基督教重视婚姻的神圣性质,并要求信徒严肃对待婚姻。又比如,伊斯兰教规定,穆斯林男女成年后缔结婚姻、组成家庭是当然的义务。同时要求,夫妻之间应当互敬互爱、分工协作。

第三, 伦理。这是指社会从道德层面去约束夫妻双方不能有混乱的性生活,比如,社会提倡文明婚俗,鼓励家庭成员勤俭持家,建立互爱互助、和睦团结的婚姻家庭关系。婚姻以夫妻共同生活为目的,夫妻双方应当互相忠实。这种婚姻家庭伦理道德对于稳定婚姻具有积极的作用。

第四,经济。让经济关系与婚姻关系联结起来,这样的话夫妻间一旦感情不和,会因经济利益牵涉太多,而不能轻易离婚。比如简奥斯汀的《傲慢与偏见》中就有这么一段:不管男女双方是不是为了财产而结婚,他们的婚姻都离不开财产。另外,各种复杂的婚姻仪式,也并不是我们认为的仅仅是追求温馨浪漫,在费孝通看来,这些仪式的社会学意义其实是为了指定抚养孩子的男女双方。

这就是我们今天讲的第二个内容:婚姻作为生育制度的基础,它的社会意义是什么?我们来总结一下,费孝通先生认为,婚姻是确立双系抚育的一种文化手段,婚姻的社会意义就是为了由男女双方共同抚育后代。这是因为人类社会是以男女性别为分工基础的,孩子只有通过男女组成的团体才能获得完整的抚养和教育。社会对婚姻采取了许多保护手段,比如用法律保护婚姻、用宗教、伦理和经济来保证婚姻的稳定性等等。

再来看看家庭是社会的基本三角关系,它是如何维护社会结构稳定的?

费孝通先生认为,社会结构主要有三个层次:家庭、亲属体系和社会。《生育制度》提到的家庭是中国人常指的小家庭,也就是“父母子”构成的基本团体。大家庭指亲属体系,它是以小家庭为核心来延伸的。我们先来说说小家庭。

通常人们认为,男女双方结婚就算成家了,费孝通先生则认为这句话是不准确的。既然婚姻是为了子女的抚育,那么抚育必须有抚育的对象,所以孩子是构成家庭必不可少的重要角色。家庭是父、母、子三方所组成的一个三角形结构。三角形是最稳定的结构。夫妻只是两个点,构成了三角形的一条边,只有第三个点也就是孩子出生了,这个稳定的三角形才算形成。比如,中国人一直信奉“不孝有三,无后为大”,特别是在中国古代,如果妻子无法生育,还得主动帮丈夫物色小老婆生孩子,否则就是不贤惠。可见子女在一个家庭中的地位和意义。同时,父母对子女的影响也是在家庭中产生的,中国自古以来就重视家教,比如,《曾国藩家训》现在仍然是书店里的畅销书,就可以看得出来。

另外,费孝通先生认为,真正意义上的一夫多妻和一妻多夫几乎是不存在的,以中国古代的一夫多妻为例,其实男人是只有一个妻子的,其他的是妾,即使是妾所生的孩子也视作是正室所生,妾的地位有时候和奴仆一样。比如《红楼梦》中的赵姨娘和小戏子芳官打架的时候,芳官就讽刺她说“梅香拜把子——都是奴才”,赵姨娘亲生的女儿探春也只认王夫人为母亲。

那么家庭作为社会的基本三角结构,是怎么维护社会稳定的呢?先来看最小的家庭。在费先生看来,孩子被抚养成人后,离开原来的家庭组织新的家庭,又开始新一段的生育过程。这样虽然旧家庭的三角关系破裂了,也正是新的三角关系形成的开始。这样代代相传下去,就可以维持社会结构的稳定和完整。

再来说说亲属体系。亲属体系是家庭三角关系的扩展,是传统中国的基本社群,也被称为“大家庭”,亲属体系保证了抚育的延续。比如,一个大家族里的亲属,都有一套特定的亲属称呼,利用这一套称呼来确定每个人的责任,达到团结的目的。在家庭发生变故,像孩子的父母因为去世或者外出等原因不能尽到抚育义务时,亲属体系就会把抚育任务分配给其他的成员。

而从亲属再往外扩,讲到社会这一层,我们其实也接近了费先生所说的,生育制度的终极目的。在这本书中,费先生提到了一个词:“社会继替”。他认为社会继替就是生育制度的终极目的,只有合理继替,才能保证社会结构的完整和分工的高效。这是什么意思呢?我们知道,社会有一个合适的人口容量,也就是说人口过多或过少都不好。那么,在人口总量一定的情况下,当孩子长大了,可以承担社会分工了,也一定要等到社会结构中有人空出位置,他才能填补上去。我们可以这么理解,比如有一个老师退休了,另一个年轻老师才能补上这个位置,这就是社会继替。继替过程如果没有规则,就会引起社会的混乱。比如各国历史上,皇位的继承经常引起社会的动荡。所以,为了避免社会的混乱,必然要存在一种大家都认可的规定,把社会地位一代一代地传递下去。

而在相当长的历史发展过程中,最普遍的继替原则是什么呢?其实就是亲属原则。虽然现代社会有一部分已经脱离了亲属原则,但是为什么亲属原则能够这么长久地支配着人类社会的继替呢?费先生也在这本书中做出了解答。

第一,因为亲属结构的特性就在于每个人都是他的亲属体系的中心,这是富有特殊性的。比如我们都有父母叔叔伯伯,但是你的父母叔叔伯伯和另一个陌生人的父母叔叔伯伯肯定不是同一拨人。所以,如果以亲属关系作为某件事的资格,可以免去很多纠纷。费老举了个例子,假设有一个戏院规定入场资格以亲属为原则,能入场看戏的人必须是上一场观众的长子,那么戏院门口一定秩序井然,不会乱套。第二,是因为亲属间没有两个人与自己的关系在亲疏程度上是完全相同的。这就是中国古人最看重的长幼有序、嫡庶有别,所以用亲属原则来作为社会继替的规则,不但清楚而且容易递补上去。

但是费孝通先生也承认,亲属原则作为继替规则并不是非常完善的。它肯定有不足的地方,比如古代的一些传家技巧,定了传男不传女,传长不传幼的规则。虽说这个方法容易继承,但如果这家没有生男孩呢,或者长子不成才,这样硬性的规定就不容易把家业传下去。其他社会分工也是如此,采用这种方法虽说简单,但是也容易让真正有才华的人被忽视掉。费孝通先生认为,也正因为这些制度不能尽善尽美,人类的制度才永远在变动之中。

这就是我们今天讲的第三个内容:家庭是社会的基本三角关系,它是如何维护社会结构稳定的?我们来总结一下:费孝通先生认为,社会结构主要有三个层次:家庭、亲属体系和社会。家庭是中国人常指的小家庭,也就是“父母子”构成的社会基本三角结构。孩子成人离开家庭,旧家庭三角关系的破裂也正是新的三角关系形成的开始。亲属体系以小家庭为核心,在家庭发生变故时,亲属体系会把抚育任务分担给其他的家庭或成员。

生育制度的终极目的是完成社会继替,这是说,在人口总量一定的情况下,孩子可以承担社会分工后,一定要等到社会结构中有人空出位置,他才能填补上去,完成继承和替换。在相当长的历史时间内,最普遍的继替原则就是亲属原则,一是因为亲属关系富有特殊性,以亲属关系作为某件事的资格,可以免去很多纠纷。二是因为亲属间没有两个人的关系在亲疏程度上完全相同,也就是我们常说的长幼有序、嫡庶有别,所以按照亲属原则进行社会继替,不但清楚而且容易递补上去。

说到这里,这本《生育制度》的主要内容,就为你介绍得差不多了,我们来回顾一下。

首先是生育为什么会成为一种制度?到底什么是生育制度?我们讲到,社会完整是个人健全生活的条件,社会完整必须保证人口的稳定。而人的生命是有限的,这就威胁了社会结构的完整性,要维持社会的完整,需要通过生育不断产生新人,但生殖是损己利人的,并非人人都愿意生育后代,再加上人类可以在享受性爱的同时,采用避孕的方式不去承担生殖的后果。因此,人的自然生殖无法保障种族的延续,必须有社会手段进行干预,于是就产生了生育制度。男女们互相结合成夫妇,生出孩子,共同把孩子抚养成人,这一套活动不只是自然行为,还是社会的基本需要,这就是生育制度。

其次,婚姻的社会意义是什么?费孝通先生认为,婚姻是确立双系抚育的一种文化手段,婚姻的社会意义就是为了由男女双方共同抚育后代。这是因为人类社会是以男女性别为分工基础的,而且孩子只有通过男女组成的团体才能获得完整的抚养和教育,健康成长。社会对婚姻还采取了许多保护手段,比如用法律保护婚姻,用宗教、伦理和经济来保证婚姻的稳定性等等。

最后,家庭是社会的基本三角关系,它是如何维护社会结构稳定的?费孝通先生认为,社会结构主要有三个层次:家庭、亲属体系和社会。家庭是“父母子”构成的社会基本三角结构。在家庭发生变故时,亲属体系会把抚育任务分担给其他的家庭或成员。这样代代相传下去,才维持了社会结构的完整性。费先生认为,生育制度的终极目的是完成社会继替。在相当长的历史时间内,最普遍的继替原则就是亲属原则,不但清楚而且容易完成递补。

《生育制度》出版至今已有几十年了,但是书中的很多理论在当前仍然有着启迪作用,比如,费老在《生育制度》中提出的“双系抚育”,在当前社会仍然是必要的。现在很多家庭里,父亲的角色是缺位的,对双系抚育的忽视,会导致“丧偶式”婚姻的出现,给孩子的成长带来难以弥补的影响。第二,费老认为,社会对男女分工的要求是婚姻存在的最重要原因,他在书中预言,如果男女分工不再是必要的,将来婚姻也可能不是必须存在的,这种观点在当时看来极具前瞻性。

现代女性从能力到经济都越来越独立,男女分工已经不那么明显了。将来生育方式也有可能发生我们目前无法预料的改变,比如冷冻卵子在很多国家已经成为一种趋势,不少女性开始尝试这种延长生育能力的方式。许多父母会在女儿成年后,把“冻卵”作为送给女儿的成年礼物。而苹果公司,为了鼓励女性投身工作,不着急生孩子,还出台了一项福利,为女性报销冻卵费用。

另一方面,《生育制度》对于当前社会也有不适应的地方。这本书完全理性地从功能的角度阐释婚姻和家庭。在费先生晚年时,他也说自己的这本书有“只见社会不见人”的缺点。比如在我们生活的今天,丁克家庭的存在,也似乎提示了人的情感因素在婚姻和家庭中的重要作用。丁克家庭中的男女对不生孩子达成了共识,更加注重夫妻间的感情交流,这种婚姻方式也大量存在。不过,这本书仍然是社会学领域的一本经典著作,为我们理解婚姻和生育,打开了一个独特的社会学视角,这也是这本书的独特价值。

撰稿:陈嫚 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.生育的一整套活动是社会的基本需要,对社会具有不可替代的作用。社会继替就是生育制度的终极目的,只有合理继替,才能保证社会结构的完整和分工的高效。

2.婚姻的意义在于确保父亲一方加入对后代的抚育。这个抚育也包括两个阶段:生理抚育和社会抚育。生理抚育是指给孩子吃饱穿暖,社会抚育是指教孩子适应社会的各种本领。

3.如果男女分工不再是必要的,将来婚姻也可能不是必须存在的。