《甜与权力》 何烨解读

《甜与权力》| 何烨解读

关于作者

西敏司,美国约翰霍普金斯大学教授,是二十世纪人类学政治经济学派的大师级学者。他写过多本关于饮食文化研究的著作,如《饮食人类学:漫话餐桌上的影响力和权力》《甘蔗地里的工人:一个波多黎各人的生活史》和《甜与权力》。他最擅长的是以日常的微小事物为突破口,深入挖掘其背后所承载的复杂的文化意义与政治经济背景。

关于本书

从纷繁的历史材料中发现鲜为人所注意的真相,从平凡处着眼进而揭示出背后的不平凡,《甜与权力》是一本非常好的范例,它发现了糖这一平常食物身后非同寻常的历史,揭示了它与早期资本主义原始积累、奴隶化生产,甚至国际政治经济之间的关系。同时,也看到了糖是如何经过一个自上而下的复杂文化过程,一步步嵌入日常生活的肌理。

核心内容

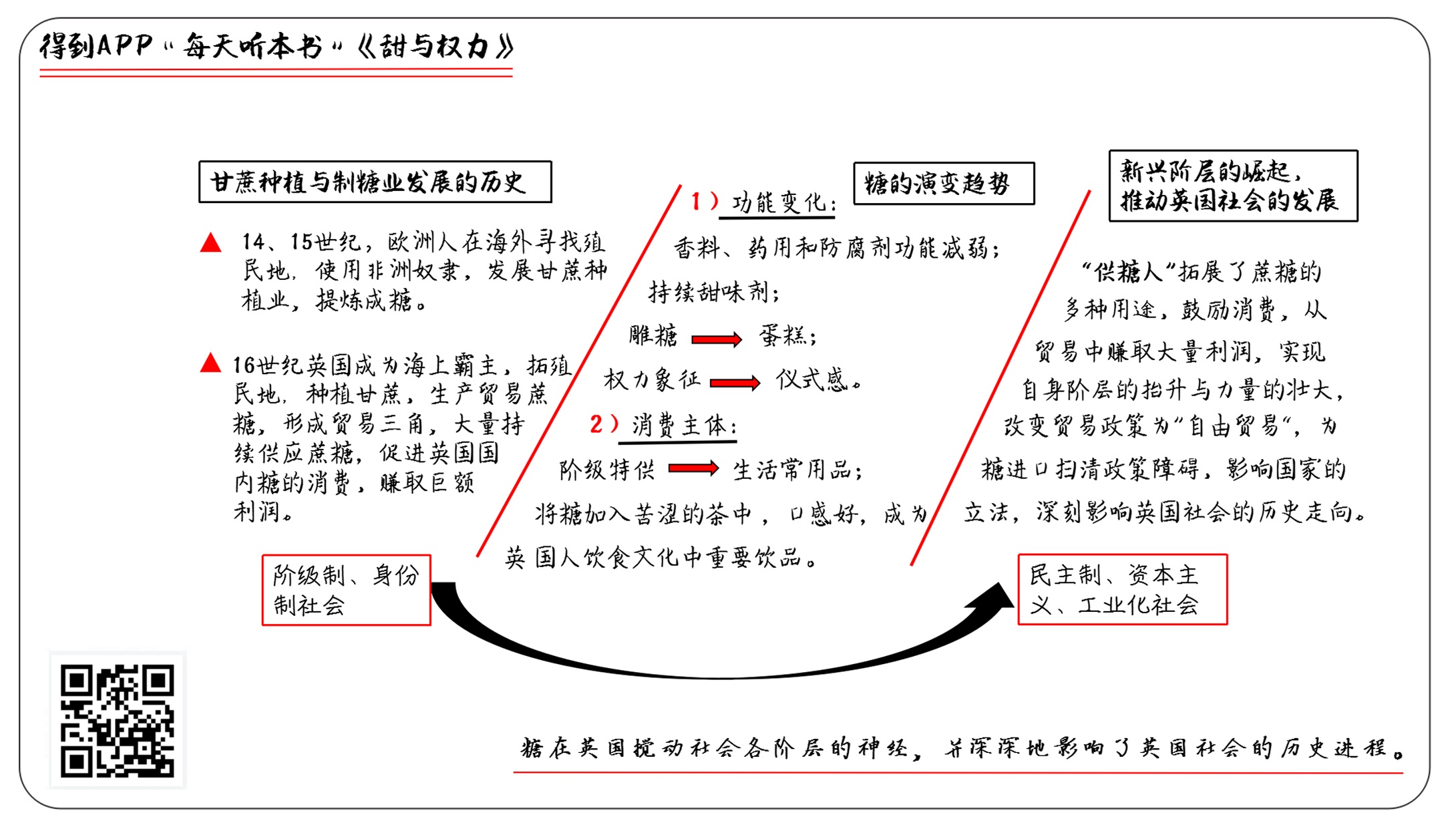

本书思想核心是:糖与英国社会的发展有着不可分割的联系,主要体现在三个方面,加勒比海殖民地的甘蔗种植与蔗糖生产为英国本土带来了大量的财富和供消费的糖;蔗糖被大量地运用到英国的社会生活中,在两百年间它从一项顶级奢侈品变成了大众的生活用品,也改变了英国人的饮食习惯,这使糖的消费在文化意义上出现了“顺延”和“广延”;在蔗糖的生产与消费的背后,是一种基于经济利益的权力运作,它在扩大蔗糖的消费的同时,也改变了英国社会本身。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《甜与权力》,它的副标题是“糖在近代历史上的地位”,作者是美国约翰霍普金斯大学的人类学教授西敏司。这本书的中文版大约有25万字,我会用26分钟左右的时间,为你讲述这本书的精髓:从17世纪起,糖在英国是如何搅动社会各阶层的神经,从一种奢侈品成为日常消费品,并深深地影响了英国社会的历史进程。

我们总有这样一种认知,一个地方的人在饮食口味上往往会有同样的偏好,比如湖南人爱吃辣,江浙人好甜。在英国,人们也非常喜欢甜食,从女王到平民,对糖的消费量都达到了惊人的地步。那么不列颠人为什么爱吃甜食?这本书会告诉你,饮食文化的形成和政治、经济与社会风气有着密切的关系,而这一系列的政治经济文化因素也塑造了人们的饮食习惯。在《甜与权力》这本书中,作者就以英国为样本,从一个很有意思的视角出发,为我们讲述了糖的背后运作着怎样的权力,糖又是如何进入英国的饮食文化的?

1650年之前,在一个普通的不列颠人看来,糖就是海外贸易中的一项顶级奢侈品。那时西班牙、葡萄牙通过大航海在海外大肆扩张殖民地,他们在殖民地建立种植园,种植甘蔗、可可、咖啡和茶叶,然后运回国供上层人士享用,或者在海外贸易中谋取暴利。1588年,英国海军打败西班牙号称的“无敌舰队”,从此成为了海上霸主。英国循着西班牙、葡萄牙等国家的步伐,在巴巴多斯等地建立甘蔗种植园,英国人称这些为他们提供蔗糖的殖民地为“糖之岛”。

1650年开始,“糖之岛”向英国本土大量供应蔗糖,使得英国国内可供消费的糖迅速增加,糖的大量供应也使它的价格在英国有了一个长期下降的趋势,原来只有皇室贵族和富豪能消费得起的糖开始走向平民家庭。而这其中,又不仅仅是价格的原因,皇室贵族和富豪的消费往往也代表了一种社会的流行趋势,吸引着平民在有条件的情况下争相效仿。

而另一方面,糖的贸易带来的巨大利润,也吸引了大量的金钱涌向殖民地,产生了大量的投机者,他们有的在糖价的回落中血本无归,有的积累起财富。无论怎样,由蔗糖贸易发家起来的新兴阶层,开始影响着英国国内的经济政策,这又进一步促进了英国国内糖的消费。英国人将糖用于各个领域,甜味剂、装饰品、防腐剂甚至医药方面,这让英国人再也离不开糖了。糖,以及它背后的既得利益者,成为了一种权力,它塑造了英国人的饮食人生,也深刻影响了全球资本主义的发展。

这本书的作者西敏司,是美国著名的人类学者,被称为“饮食人类学之父”。食物研究是他进入人类学研究的路径,但他不仅仅停留在食物上。他曾经很幽默地说,有些读者认为我是食物专家,并就食物进行写作,这让我感到很有趣,这让我之后竭力变成一个专家,但是,那其实并不是我的主要目的。除了《甜与权力》,西敏司还有几部很重要的作品,如《饮食人类学:漫画餐桌上的权力和影响力》等。你看,西敏司的研究都是从饮食行为出发,将人与世界联系在一起。有趣的是,西敏司曾经在香港中文大学访学,主要研究中国的豆腐文化,他经常在香港的街头喝豆奶、吃豆腐,而且还并不知道“吃豆腐”在中文中的文化隐喻。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,我将为你详细讲述书中内容。这本书有三个重点内容:一是世界对糖的需求,催生了英国海外殖民地的种植园兴起,产生了类似于资本主义的生产方式;二是糖的大量供应,使糖从奢侈品变为日用品,进入英国人的日常生活,并且影响了英国人的社会文化;三是糖的消费背后所运作的权力机制。

接下来就让我们回到400多年前的中美洲,看看在那里的劳动场景。

多年以来,人们所说的糖,主要是指蔗糖。在400年前,蔗糖的来源主要是热带和亚热带地区的甘蔗种植。最早的关于甘蔗种植和制糖的文献记载出现在公元500年,当时的蔗糖工艺主要掌握在两河流域的人手中,大约两百年之后,阿拉伯人占领了北非,征服了欧洲大陆,也把制糖技术带到了这些地方。在世界历史中,文明的交流与融合,很多时候都是侵略战争带来的附属品。阿拉伯人为欧洲人带来了许多重要农作物,欧洲也因此有稻、黍、硬质小麦、棉花、茄子、柑橘、香蕉、芒果和甘蔗,除了这些新作物,更重要的是,阿拉伯人还带来了行政法规、税收制度、作物灌溉和各种生产技术。

但是农作物不同于文化制度,它们存在地域性。我们可以想象,一直生长在热带、亚热带的甘蔗,来到了地中海,没有了大量的天然降水,只能靠人工灌溉提供水分,大量的灌溉,在古代就意味着大量的劳动力。

在阿拉伯帝国强盛的时代,依靠大量劳动力的投入以及阿拉伯人有组织的生产,地中海地区一度蔗糖业兴盛。然而风水轮流转,基督教崛起,十字军东征。战争、瘟疫导致人口大量减少,行政管理的混乱也导致灌溉生产得不到有效组织。到了14、15世纪,欧洲迎来了大航海时代,率先派出船队到大西洋寻找新大陆的是西班牙和葡萄牙。如同我们的世界史教科书中写的那样,这两个国家在大西洋诸岛上插上自己的国旗,建立殖民地,在那里开始了甘蔗种植园的经营,与此同时,他们开始使用非洲奴隶作为殖民地的劳力。

当今天的历史学家从大量的文献中企图还原早期西班牙、葡萄牙殖民地的劳动场景时,他们惊奇地发现,在早期的殖民地,自由工人和奴隶是被同时使用的。这些自由工人一部分是技术人员,一部分是短期雇工,因为在当时奴隶并没有那么多,不过历史学家们还是认定,西班牙、葡萄牙是最早开始在美洲使用奴隶种植甘蔗并且生产糖的。当大量的劳动力、资金被投入到这些大西洋岛屿上的殖民地时,蔗糖业迅速发展起来,但这种发展仅仅是一种规模上的扩张,制作糖的机器没有变,制糖工艺也没有更新,所以甘蔗的单位面积产量、榨汁量或者说制糖的劳动生产率并没有提高。

英国是继西班牙、葡萄牙后的又一个海上霸主,随着英国人在巴巴多斯、牙买加等殖民地的建立,英国人不断扩大帝国的版图,也在自己的殖民地上开始甘蔗种植,并逐渐垄断了蔗糖的生产和贸易。

前面我们讲到了,甘蔗种植园是劳动密集型的种植方式,它需要大量的劳动力。英国人同样也在自己的殖民地使用奴隶,而此时已经到了18世纪,贩奴贸易已经形成了成熟的产业链,在当时有两个非常著名的“贸易三角”存在于英国、美洲和非洲之间,即英国的工业制品被运往非洲,非洲奴隶被贩到美洲,而美洲生产加工的蔗糖又被销往英国,第二个“贸易三角”则是从英国把由蔗糖制成的朗姆酒运往非洲,从非洲将奴隶运往美洲,美洲的蔗糖被运到英国,在这样的贸易三角中,形成了英国作为宗主国与殖民地之间稳定的经济联系,英国在这种经济联系中赚取了大量的财富。

这就是作者所描绘的,蔗糖的生产和贸易带来了世界史的改变,蔗糖贸易使欧洲、美洲、非洲联系在一起,无论你是否愿意,都被裹挟进了历史的洪流中。作为人类学者,西敏司想提醒我们注意的,是在大英帝国的殖民地上,那些种植园里的人到底是怎么劳动的。

在殖民地的种植园里,奴隶们以轮班的方式进行种植、砍伐、榨取、蒸煮,每个人都被安排在固定的岗位上,有固定的上工时间,西敏司敏锐地注意到这种农业生产中存在着类似工业生产的特点,它主要表现在三个方面:一是严格的劳动纪律,没有人可以脱离组织进行单独生产;二是有劳动分工,而且一部分分工体现了专业技术性;三是有周密的生产计划。

除了这三点,我们还应该看到的是,生产和消费的分离、劳动者与生产资料的分离,换言之,这不是一个自给自足的农业社会,而是一个分工、协作与交换的组织生产形态。如果对世界史有一定了解的话,你会发现,这种分工与协作的生产方式,不就是资本主义生产的特征之一吗?

说到这里,我们是不是可以得出结论:资本主义萌芽产生于17世纪的殖民地种植园中呢?答案是,没那么简单。西敏司对他的论述又有了补充。最关键的一点就在于这些劳动者,虽然这些劳动者被组织进一个严格的生产形态中,但他们与无产阶级有很大的区别,他们不是自由的个人。种植园的生产以强制劳动为基础,除了劳动,这些从非洲大陆被卖到殖民地来的奴隶没有任何选择,当他们被镣铐锁着,被推搡着上了贩奴船时,就已经摆脱不了悲惨的命运,即便他们逃出种植园,在美洲大陆,他们仍然不是自由人,而只是财产。因此,西敏司认为,这是一种封建主义和资本主义的混合形式,资本主义仅仅存在于形式上。

现在,让我们把目光从种植园收回来,当殖民地的糖被源源不断地运回宗主国,运回欧洲大陆,殖民地就在经济以及日后的政治上真正成为了宗主国的附庸,而宗主国,在这里主要是英国,不仅从三角贸易中实现了资本的原始积累,还极大地满足了国内对糖的消费需求。在长达两百年的时间里,糖从皇室贵族才能享受的奢侈品逐渐成为了百姓的日用品。

这就是我们为你讲述的第一个重点内容,接下来让我们走进17、18世纪的英国,看看这个日不落帝国的饮食文化。

今天我们说到英国,总会与精致而繁琐的礼仪文化联系在一起。但是在400多年前,英国人也是一副土里土气的样子,因为在那个时候,所有的生活必需品都是匮乏的,饮食更是出奇地简单与粗陋,在很长一段时间,英国人的日常饮食里唯一添加的内容就是蔗糖和少数几种食物。

让我们来看看蔗糖的五种最主要的用途,它们是:香料、甜味剂、装饰品、防腐剂和药品。而且这五种用途相互之间有交叉重叠。首先我们来看,蔗糖作为香料和甜味剂。今天在食物或者饮料中加糖,是为了口感更好,而在几百年前,人们对食物的考虑,充饥的作用大于对好吃的追求。

举一个例子,在文献中记载,公元1500年左右,欧洲发生了一次冬季饲料的危机,牲畜的屠宰量严重下降,人们不得不改吃各种腌肉,甚至是已经腐烂的肉,用香料掩盖食物的味道。当时的腌肉不是用盐,而是用糖。通常会把食物剁碎或捣烂,香料加很多,以至于食物本身的味道都没有了,吃起来味道浓郁,软软碎碎的。听起来是不是很难吃的样子?很多古老的菜谱上都记载了这种烹饪方法,后来的历史学家觉得这种吃法很恶心。

我们都知道,糖是可以由液态冷却为固态的,这就意味着人们可以用它来制作成各种形状,在16世纪,人们将蔗糖融化与杏仁混合,做成糖糊,然后由糖雕师对它进行塑型和雕刻,这些糖雕普通人可消费不起,它们往往出现在宫廷的宴会上。糖雕形态各异,有的雕刻成动物,也有的雕刻成建筑,糖雕上还有铭文,记录事件或者是皇帝的丰功伟绩。因为糖在那时候是极其稀有的东西,如此巨大的蔗糖消耗,本身就是一种财富和权力的炫耀,糖雕也成为了特权阶层身份的象征,只有国王的宴会才能消费得起。这就好像我们中国古代的皇室贵族喜欢铸鼎,但是鼎是可以保存下来的,而这些糖雕在炫耀过后,会被人们吃掉,毕竟糖太昂贵了,国王家也不敢浪费。

今天我们觉得食品中如果“无糖”,就表示是健康食品的意思,然而在欧洲,一直到19世纪,蔗糖在药用方面都一直受到关注。在阿拉伯人的医学体系中,蔗糖简直是“包治百病”。那时人们用“就像一家断了糖的药店”来形容一个人的无助和绝望。在17世纪的医疗书籍中,糖被推荐用来治疗耳鸣、水肿、疟疾、咳嗽、腹泻,甚至是抑郁症等疾病,后来又增加了治疗喉炎、呼吸困难等功效,包括滋润眼睛和治疗胃病。也许你会觉得这简直是莫名其妙,但当时的医生们确实是很严肃地在探讨糖的药用价值,只不过这些糖的药用价值并没有经过科学证实,只是医生的一种经验推测。

可是后来,糖作为香料和药物的使用功能逐渐衰落了,真正让糖成为家喻户晓的生活必需品的,是与茶的结合。

茶、咖啡、巧克力这三种在当时被认为是苦味并具有刺激性的饮品,在苦味的饮品中添加蔗糖,使它变甜,苦味与甜味结合,要比单纯的甜味口感更独特,也更受人们的欢迎。加了糖的茶比加糖的咖啡、巧克力更受欢迎,西敏司认为,这是因为淡甜的茶比淡甜的咖啡、巧克力口感更好,最关键的是,茶叶比咖啡、巧克力都要便宜。1660年,东印度公司获得王室许可经营海外贸易,开始大量进口茶叶,到了18世纪,茶的进口关税进一步降低,从茶叶贸易中获得了巨大利益的商人们,更乐于看到茶叶在消费上的增长。有趣的是,茶叶作为消费品,它和糖一样,也是依赖殖民地种植,然后通过贸易运回英国的。茶和糖,这两种进口商品通过结合,成为了英国人日常最重要的饮品。其实,牛奶和啤酒都曾经有可能成为英国人生活中重要的饮品,但它们的价格都高于茶,穷人消费不起。

茶与糖的搭配作为国民饮品,可以说影响了英国社会从上到下各个阶层。对于工人阶层来说,糖是他们主要的热量来源,一杯热茶配面包,吃起来会比冷水或者冷啤酒更有滋味,糖还可以加在燕麦糕饼、布丁里,这些吃法都为穷人提供了必要的营养。

19世纪,糖的价格变得普通家庭都能接受的时候,在一个家庭里,往往把肉类食物让给要劳动养家的爸爸,而妈妈和孩子只有通过糖才能得到热量和营养。这就是在工业化时代,一个英国普通工人家庭的消费模式,这意味着女性和儿童缺少蛋白质的来源,这种不合理的营养分配造成了一些学龄前儿童的死亡,而这竟然是被政府认可的一种人口控制的手段,对女性来说也是如此,难道真的是女性比男性更爱吃糖吗?其实只是女性只得到了糖。这一点我们后面还会讲到。

对于社会中层而言,或者说那些办公室的白领,工作的间隔中发展出了茶歇,喝茶配小饼干渐渐演化成了一种社交方式,而且这种社交比喝酒显得更文明,所以女性雇员也参与其中。富裕阶层则把下午茶当成了一种固定的习惯,而且,这些富人中本身就有人通过蔗糖贸易实现了财富积累,糖在整个社会中的消费巩固了他们的阶层利益。

在第一部分我们提到过,在1650年时,当殖民地刚开始向宗主国供应糖时,糖是绝对的稀有品,在此后的一百年中,美洲殖民地渐渐成为了世界蔗糖生产的中心,从那里每年有大量的糖源源不断地被运回英国,供英国国内消费。到了1750年,糖从绝对的稀有品变成了奢侈品,如果你需要它,你可以买到,只要你有钱。当英国的劳苦大众能够真正地、毫不费劲儿地享受到糖的甘甜的时候,又过了一百年,1850年,糖已经成为了英国人的生活必需品。

现在我们来总结一下,糖在英国社会几百年流行演变的两种趋势:一是功能发生了变化,药用功能被医学发展证明为并没有那么神奇的功效,随着人们可以获得的食物逐渐丰富,更有效的防腐剂也代替了糖,真正流传下来的是作为甜味剂的功能,此外,糖还发展出了新的功能,糖雕,曾经在宴会上作为权力和财富的象征,演变成了今天我们的结婚蛋糕或者生日蛋糕,承载了仪式感,也体现了主人的好客精神。二是消费主体大大扩展,从权力阶层的特供变成了举国上下都可以享用,可以说糖成为了英国人日常生活的一部分,被社会各个阶层都赋予了新的意义。

这就是我们为你讲述的第二个重点内容,接下来我们来说说最后一个重点,几个世纪以来,糖在英国社会的地位发生了翻天覆地的变化,那么,是谁在其中起着推动作用呢?

听到现在,相信在你的脑海里有这样一种印象:英国的蔗糖贸易与蔗糖消费有一种相互促进的关系,那么这种互动是市场自发的,还是有一种力量在推动呢?要知道,在1650到1850这两百年间,糖征服了从皇室到劳苦大众各个阶层,成为了英国人心目中的第一甜味剂,这种认识也逐渐进入了英国人的饮食习惯,塑造了他们的饮食文化。

在前面我们提到了,由于“糖之岛”大量持续地向宗主国提供糖,导致糖价在国内持续下降,大众开始能消费得起糖,那么对于那些殖民地的种植园主、进口贸易商人和国内的销售商来说,他们的利益就需要扩大消费来保证。在这里,我们先称他们为“提供蔗糖的人”吧。

这些人为了赚更多的钱,干了两件事,第一件事就是鼓励人们消费糖,他们拓展了糖的多种用途,除了添加到各种食物中进行调味,他们还将糖纳入了社会的礼仪、规范和文化中,作为各种文化象征。如果说在皇室的宴会上,那些糖雕代表着权力和财富,那么宗教节日中种类繁多的甜点、送给病人的甜食、送给朋友自己烘培的甜点,则代表着尊重、善意和友爱。每个人的生活都是跟着剧本走的,剧本里写着甜食代表着这些美好的品质,而这些剧本就是这些“提供蔗糖的人”提供的。他们非常乐于让你相信这些甜食所代表的文化内涵,你只要相信就可以了,不要问为什么。

他们干的第二件事情,就是为自己的蔗糖贸易创造有利的环境。蔗糖贸易孕育和扶植了这样一个群体的生长和壮大,他们开始向社会上层攀爬,并最终实现了阶层的抬升,他们开始在国家的政治、经济、军事等各个方面发出自己的声音,为自己的蔗糖贸易在经济生活的各个环节开绿灯。他们反对那些守旧的皇室贵族,让国家对内和对外政策更有利于自己的蔗糖贸易。

这些人还在议会中通过投票,改变了国家重商主义的贸易政策,变为“自由贸易”,这里要解释一下什么叫重商主义。重商主义是18世纪欧洲各国普遍流行的一种经济政策,也就是说,一个国家在对外贸易中要保持顺差,就是出口量要大于进口量,这有利于一个国家的财富积累,但对蔗糖这种进口商品是非常不利的,进口量都限制了,商人还怎么实现薄利多销?而自由贸易就不一样了,那是市场说了算,老百姓需要的糖越多,我提供的就越多。本质上这种贸易政策的变化,是为糖的进口扫清了政策障碍。

除此之外,这些人还反对废奴运动,因为如果废除了奴隶制,那些种植园里的奴隶就变成了自由人,不再为他们提供廉价的劳动,这将会极大地影响蔗糖生产和加工的成本。

最后,这些人还影响了国家的立法,不仅降低了蔗糖进口的关税,还由政府出面来分配蔗糖、糖蜜和甜酒的供应,怎么理解呢?政府规定,军队、学校每天每人将保证一定量的糖的供应,表面上这是一种国家福利,其实就是为糖的消费的一种托底,这就将自己的利益和国家的利益捆绑在一起。渐渐的,这些提供蔗糖的人,变成了一个强大的利益集团,他们躲在糖的背后,形成了一种权力,糖作为一个阿基米德之点,让这一权力撬动了整个国家的政治经济进程。举个例子吧,前面我们提到的男人得到了肉,而女人和孩子得到了糖,这就是权力对弱势群体的控制,这种控制是通过糖来完成的。

糖的背后,其实就是这些与蔗糖贸易息息相关的人的经济利益,他们从糖的贸易中获利,发展壮大,又通过影响国家的政策、法律等各个方面,为他们的生意提供便利,放大自己的利益诉求,从而真正影响了一个国家的政治、经济走向。西敏司说,蔗糖是商业化、工业化和财富之源,它让英格兰从一个阶级制的、以身份制为基础的中世纪社会变成了另一个社会,一个民主制的、资本主义的、工业化的社会。

这些靠着蔗糖生意发家的人,成为了能够影响国家的新兴阶层,也就是新兴资产阶级的一部分。那么自然能想到的是,在他们的蔗糖加工厂里,无产阶级也在其中成长起来。他们也是蔗糖的消费者,在新的雇佣关系,在封建生产依附关系崩溃后,在新的工厂系统中,他们乐于加倍努力地工作,为了能挣到更多的钱,从而消费更多。

说到这里,你有没有发现,无产阶级在人身关系上比封建农民更自由,但他们还是没有摆脱资本主义为他们构建的社会文化,这些资产阶级,从劳工们高效的生产中获利,又在他们购买糖的时候再捞一笔。说到这里,我们就能理解,为什么英国人显得那么爱吃甜食,其实不过是社会权力的运作,让英国人能够更容易以更低的价格得到糖而已。

说到这里,这本书的内容我们就说得差不多了。下面,我们来回顾一下。

首先,我们大致回顾了一下甘蔗种植与制糖业发展的历史,在大航海时代,欧洲人在海外寻找殖民地,他们在殖民地发展甘蔗种植业,提炼成糖运回国内享用。当英国取代西班牙、葡萄牙成为海上霸主时,英国与他的殖民地之间的贸易也就成为了世界贸易的主干,这其中也包括蔗糖贸易。英国人把资金、劳动力、生产技术运用于殖民地的制糖业,糖也被源源不断地运回英国,在这种宗主国和殖民地之间的贸易往来中,宗主国获得了巨大的利润。

其次,我们介绍了17、18世纪糖在英国的五种主要用途,他们分别是香料、甜味剂、装饰品、防腐剂和药品。随着殖民地给予英国大量的持续的蔗糖供应,在这两百年间,糖逐渐从皇室才能买得起的奢侈品变成了寻常百姓家的生活用品,糖的五种用途也慢慢消失,最后它和茶连在一起,成为了英国人饮食文化中重要的部分,并且发展出了一系列的象征意义。

第三,从蔗糖生产、贸易、消费这一系列经济行为中,作者发现了这背后隐藏着一个新兴阶层的崛起,这一阶层从糖的贸易中赚取了大量的利润,实现了自身阶层的抬升与力量的壮大,他们通过影响英国社会的政治、经济、对外政策与文化生活,巩固自己的蔗糖贸易,从而也深刻影响了英国社会的历史走向。糖不是关键,关键的是糖背后那些暗流涌动的力量,他们将权力的毛细血管延伸到英国社会的各个方面,从而推动了一个古老帝国的社会转型。

撰稿:何烨 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.在大航海时代,欧洲人在海外寻找殖民地,他们在殖民地发展甘蔗种植业,提炼成糖运回国内享用。

2.17、18世纪,糖慢慢进入寻常百姓家,并且发展出了一系列的象征意义。

3.新兴阶层在糖的贸易中崛起,影响了英国社会的政治、经济、对外政策与文化生活,推动了英国的社会转型。