《熬:极地求生700天》 真真解读

《熬:极地求生700天》| 真真解读

关于作者

阿尔弗雷德·兰辛(Alfred Lansing),1921 年 7 月 21 日,美国伊利诺伊州芝加哥,提名美国全国非小说类图书奖是美国新闻记者和作家,最出名的作品是欧内斯特·沙克尔顿(Ernest Shackleton)对南极探险的记述。

关于本书

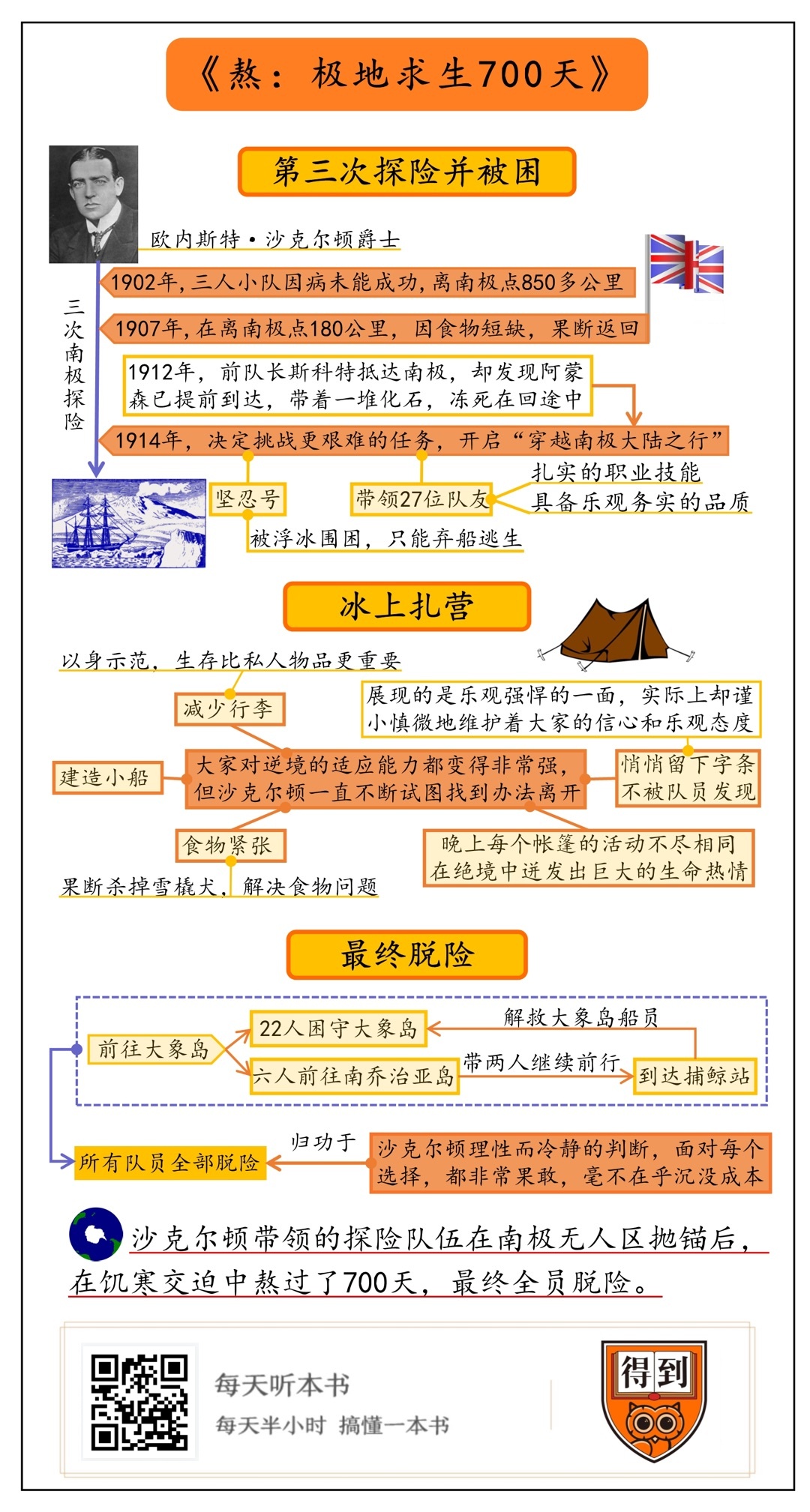

这是一本纪实小说,讲述的是一个二十世纪的大探险时代,南极探险者在南极探险的路上,在靠近南极前后都没有人类居住的地方抛锚后,在饥寒交迫的情况下,坚持700天,最终全员安全脱困的故事。看科技几乎为零的情况下,如何极地求生。

美国资深记者阿尔弗雷德·兰辛撰写的《熬:极地求生700天》,以真实生动的笔触、跌宕起伏的情节,再现了沙克尔顿率领探险队由西向东穿越南极大陆,却在冰海被困长达700天,百折不饶,最终成功获救的悲壮历程。

核心内容

兰辛对船员们逐个进行了深度访谈,参考他们当时的日记和之后的回忆录,从一个更宏观更全面的角度来讲述故事。全书分为七个部分,讲述了出发、被浮冰围困、弃船逃生在浮冰上辗转扎营、乘船逃往大象岛、困守大象岛、乘船前往南乔治亚岛和解救大象岛船员等艰难曲折的历程。

今天的解读带你聚焦这700天的几个关键时刻,带你认识这个奇迹的缔造者沙克尔顿。

你好,欢迎每天听本书,我是真真。今天为你解读的书是《熬:极地求生700天》。

在人类历史上,有很多成功探索未知的探险故事。但今天我要讲的这本书,却是一个不成功的英雄故事。

南极探险曾是我们这个星球上最危险的挑战之一:南极有可怕的极地风暴、无尽的冰雪、难以忍受的低温,加上缺乏及时的救援,这些都让极地探险家们常常有去无回。在二十世纪初的大探险时代,挪威探险家阿蒙森和英国探险家斯科特成了人类首批抵达南极点的英雄,但还有一位英国探险家,他三次挑战到达南极点,都以失败告终,却在南极探险史上留下了最精彩的故事。他就是本书的主人公,欧内斯特·沙克尔顿爵士。

英国探险家阿普斯利·彻里加勒特说过一句有名的话,来评价南极的探险者们:“如果想要一位优秀的科学探险队队长,请斯科特来;如果想组织一次快速有效率的极地探险,请阿蒙森来;但如果处于十分危险的境地而想要摆脱困境,一定要请沙克尔顿来。”本书讲述的就是沙克尔顿爵士的第三次挑战。在这次挑战中,沙克尔顿爵士率领着27位队友,乘着“坚忍号”前往南极,这次探险的目的是由西向东穿越南极大陆。但他们还没登上南极大陆,船就被浮冰团团围住了,整个队伍不得不弃船逃生,经过长达700天的被困,最终全员安全脱困。那么,为什么沙克尔顿爵士总有绝处逢生的能力呢?答案就在这次“坚忍号”的探险中。

写坚忍号的书不少,光是沙克尔顿和坚忍号的船长沃斯利就写了四本回忆录。但其中最受好评的,是今天我为你解读的这个版本:美国记者阿尔弗雷德•兰辛的《熬:极地求生700天》,这本书也入选了“20世纪百本英文探险小说”。

阿尔弗雷德·兰辛的这个版本好在哪里呢?不同于沙克尔顿和沃斯利私人的回忆角度,兰辛对船员们逐个进行了深度访谈,参考他们当时的日记和之后的回忆录,从一个更宏观更全面的角度来讲述故事。全书分为七个部分,讲述了出发、被浮冰围困、弃船逃生在浮冰上辗转扎营、乘船逃往大象岛、困守大象岛、乘船前往南乔治亚岛和解救大象岛船员等艰难曲折的历程。今天的解读中,比起渲染这次旅行的艰险,我更想带你聚焦这700天的几个关键时刻,带你认识这个奇迹的缔造者沙克尔顿。

好,接下来就请你和我一起,看看这群探险家在没有现代科技帮助的情况下,如何极地求生。

在开始这次探险之前,我们有必要先了解一下沙克尔顿爵士这个人。

1874年,沙克尔顿出生在爱尔兰。十岁时,全家搬到英国,在这之前,他没有上过学。15岁那年,他宣布要到海上去生活,父母非常支持他的梦想,帮他谋得了一个船舱服务员的工作,就这样,沙克尔顿开始了他的海上生活。他度过了非常努力的4年的学徒生活。24岁,沙克尔顿就获得了船长执照。凭着这张执照,他就有资格担任任何一艘商船的船长了。

1902年,沙克尔顿第一次参加南极探险时,斯科特是队长,同行的还有一位医生,可惜最后三人因为雪盲症和败血症等病发作,未能成功。他们最终抵达了距离南极点约850多公里的地方,好在活着回来了。

五年后,沙克尔顿发起了第二次南极探险。这次他是队长,他与三名队友一起,突进到离南极点仅180公里的地方,离成功仅一步之遥,可惜食物短缺,队员们还得了痢疾。关键时刻,沙克尔顿没有选择带着队员们一起冒险,而是把英国国旗插在了南纬88度23分后,果断返回。在当时,他的队伍比任何人都更接近南极,回国后沙克尔顿立刻被奉为英雄,被授予了爵士称号。对没有到达南极点这件事,沙克尔顿总是坚定地说“活着的驴子比死去的狮子好”。

在沙克尔顿启动第三次南极探险之前,他的前队长斯科特率领队伍在1912年抵达南极点,却失望地发现在他们到达目标的一个多月之前,挪威探险家阿蒙森就已经到了。更糟糕的是,在返回的途中,斯科特和队友们体力不支,带着一堆从南极点带回的化石,绝望地冻死在南极的寒风中。搜救队找到他们的遗体,推测斯科特是最后一个死去的。他手边放着写给母亲妻子,以及两位队友母亲的信件。在信中他以将死之人的口吻,请求国家善待他的遗孀和孩子。

不知你是否注意到,沙克尔顿和斯科特的行事风格非常不同。斯科特会试图在返程中带上珍贵的化石,沙克尔顿却异常理性,即使走到了南纬88度,差不远就能到达南极点,当意识到他们的物资和体力不可能支撑他们到达,他会果断放弃已付出的巨大沉没成本,毫不留恋地返回。这一品质将会在坚忍号之旅的很多关键时刻有所体现。

斯科特是沙克尔顿的竞争对手,更是曾经的队长和师友,他的死极大地刺激了沙克尔顿。面对这份沉重的使命感,沙克尔顿只想抓紧时间完成斯科特未竟的事业,于是他疯狂推进第三次南极探险的筹款、造船、招募人员等准备工作。因为最先到达南极点的荣誉已经被阿蒙森夺得,沙克尔顿决定挑战一个更艰难的任务。他说:“我们已经在征服北极和南极的行动中被别人打败,所以我认为,这一伟大使命必须由我们英国人来完成。这就是有史以来规模最宏大也最激动人心的极地之旅——穿越南极大陆之行!”此时正赶上一战爆发,战争让探险蒙上了阴影,但沙克尔顿还是带领了27位队友,于1914年8月1日扬帆起航。沙克尔顿将这艘船命名为“Endurance”(“坚忍号”),这个名字来自沙克尔顿的家训:“By endurance we conquer.”,即“坚忍之心,征服一切。”

细细查看这支探险队的人员名单时,不难发现,沙克尔顿配置了一支近乎完美的探险队伍:除了熟练的水手和船员,还有两位外科医生,地质学家、气象学家、物理学家、生物学家等科学家,负责记录故事的摄影师和画家,以及木匠和厨师。除了扎实的职业技能,据说沙克尔顿在面试队员的时候,也很看重是否具备乐观务实的品质。

乐观是很重要的。因为坚忍号启程驶进南极海域后,厄运就接踵而来。船只被困在冰坂后,沙克尔顿想方设法指挥坚忍号冲出浮冰,但都没有成功。到后来,经过剧烈的挤压,船开始出现裂缝,一直不停地发出恐怖的巨响,“夜晚,浮冰压力蹂躏得船发出野兽般的哀嚎,仿佛要把船撞碎”。

几个月过去了,冰坂并没有打开,反而在北风的吹拂下逐渐合拢,浮冰缓慢但坚定地挤压着船体,直到船完全被挤压变形,海水涌入。在冰上困了整整十个月后,沙克尔顿只得下令弃船,用救生艇将人员和装备给养转移到安全的大块浮冰上。没有人来得及失望,大家只能沉默地抢救物资。最后,坚忍号被浮冰完全撞毁,在1915年11月沉入海底。这艘船曾经载着他们穿越了半个地球。失去了船,意味这次探险几乎不可能成功了。

沙克尔顿不想在队员面前表现出自己的沮丧,写日记时,他也很克制地只是对坚忍号的沉没一笔带过,但最后一句是“我实在写不下去了。”此时,他唯一的愿望,就是要把全体船员一个不少地活着带回英国。

失去坚忍号以后,接下来的5个月,他们在船旁边不远的大块浮冰上扎营。很难想象,前几天,他们还睡在温暖的床铺上,在氛围温馨的长桌子边用银餐具就餐,而现在,他们直接睡在冰面上的睡袋,睡醒了以后所有人都被冻得浑身僵硬。吃饭的时候,大家就直接坐在积雪上,每人捧着一个铝杯,把所有干的湿的荤的素的食物都混在一起吃,餐具是一把小勺和自己的手指。

这28个人就这样被遗弃在这个星球最荒凉的地区,由于那个时代的通信技术受限,没有人知道他们的船出了事,他们也不知道自己会漂向何方,更看不到获救的希望。每天的活儿无非就是制作小船,修整帐篷,打海豹打企鹅,很快就做完了。但神奇的是,每个人过得都还算快乐,大家对逆境的适应能力都变得非常强。11月4日,麦克林医生的日记写到:“今天天气真好啊!很难想象,我们其实正深陷可怕的困境中。”

但沙克尔顿的焦虑一刻都没有停止,食物一天天在减少,队员目前的乐观并不意味着他们可以无限期地忍耐。他一直试图找到办法离开这里。要想离开,就要造船,并且等待冰坂再度打开。再次移动,就意味着所有人必须减少他们的行李。沙克尔顿认为队员们只能留存能背负的衣物,少量的烟草和茶叶,写日记队员的可以留下日记本,其余统统丢掉。但是在冰天雪地里,每个人都很珍惜自己从船上抢救下来的私人物品。

出发前,英国亚历山德拉王太后曾经赠给沙克尔顿一本《圣经》随船出海,扉页上写着:“愿上帝指引你走出所有的险境,无论是在陆地还是海上。愿你见识上帝的杰作,以及他在深海中的奇迹。”沙克尔顿一直把这本《圣经》带在身边。为了让队员支持他的行为,他撕下了圣经的扉页,放进了口袋,然后将这本《圣经》连同自己的金烟盒和金币,当着队员的面扔到了雪里。这个动作看着有点戏剧化,但这正是沙克尔顿想要的。他说,跟活命相比,任何东西都一文不值。打算把东西都带全的人,下场肯定比果断逃命的人惨多了。

队员们自己动手建造了三艘小船,准备用于下一步的行动。渐渐地,南极的夏天到了,气温甚至能达到零上。这又带来了一个灾难性的后果:浮冰逐渐碎裂,他们甚至在睡梦中被叫醒逃命,逃到大一些的浮冰上扎营。沙克尔顿下令队员们移动探路,不能继续坐以待毙了。出发前,沙克尔顿叫来船长沃斯利,让他在队员出发后,把一只泡菜瓶子偷偷放在营地。瓶子里有一张纸条,大意是说,坚忍号已经沉没,探险队员们扎营于此地,然后一路向西,希望能到达陆地,一切顺利。落款时间是1915年12月23日。

这个字条是要向后人解释沙克尔顿和他的探险队员们在1915年遭遇的一切。他嘱咐沃斯利悄悄放在那里,是害怕队员们看到,他怕队员们会丧失信念,知道连队长都不确定他们能否活下来。因为沙克尔顿始终展现的都是乐观强悍的一面。他为人粗野狂放,对队员们相当严厉,实际上,他却谨小慎微地维护着大家的信心和乐观的态度。因为他认为,在这样绝望的极地气候中,跟饥饿和严寒相比,最可怕的是士气低落。

由于食物供应紧张,沙克尔顿决定杀掉所有的雪橇犬。问题是这些狗不只是负责拖雪橇的畜力,更是和队员们共患难的可爱伙伴,但是沙克尔顿的权威不容得众人反抗。这一天,麦克林医生在日记里难过地为自己养的一条小狗写下了这样一段话:“(一年前出生在船上的)格鲁斯是一条非常棒的小狗,很勤劳,性情也好。在它很小的时候,我就要了它,喂养它,把它放在衣服口袋里带出去,只让它露出一个小鼻子在外面,还会冻得结霜呢。驾雪橇的时候,我会把小家伙放在雪橇上,它对大狗们做的事很好奇。”

处死四十多条雪橇犬不是件容易的事。由训练他们的人来执行死刑,每条狗被打死后,就把死去的狗拖出一点距离,再去牵下一条狗。令人难过的是,每一条狗好像都不知道发生了什么,每一条狗都无比信任地温顺地跟着人绕过冰丘赴死,尾巴还欢快地摇着。但以狗的嗅觉,它们不可能不知道发生了什么。杀掉所有狗后,三位驭犬人用积雪将狗的尸体埋好,作为未来的粮食储存,随后沉默地走回营地。起初队员们对于杀死雪橇犬的决定十分悲愤,但他们很快就不再难过了,因为对食物的渴望战胜了失去伙伴的忧伤。一直以来,他们都靠吃海豹肉和企鹅肉来填饱肚子,狗肉对他们来说是极其难得的食物。

时间渐渐过去,一天和一天的边界越来越模糊,每个人都清楚,这里越发像危险的死境。每到晚上,队员们就会回到帐篷里,队员们四五个人住一个帐篷,每个帐篷晚上的活动不尽相同。海员的帐篷里的活动是围坐在一起轮流讲故事。平日大家都喜欢提及的两性话题,此刻完全没人提,每个人脑子里想到的只有寒冷、潮湿和饥饿。但凡提及女人,也只是思念自己的母亲和妻子。船长沃斯利的帐篷里总是高声朗诵诗歌和文学作品,而沙克尔顿的帐篷,则是一个热闹的桥牌室。

读到这个场景时,我很受震动。要知道,帐篷外是零下四十摄氏度的风雪,狗的尸体码在雪地里,帐篷内也滴水成冰,队员们四肢都被冻伤,僵硬疼痛……他们面对的是巨大的不确定,每个人都明白,可能今天或者明天就是他们生命的最后一天。死亡近在咫尺,为什么要朗诵诗歌,又为什么会开心地打桥牌呢?身处温暖舒适环境的我,无法给出负责任的回答,但我知道这绝不是简单的打发时间,他们的快乐,也绝不是放松的快乐。或许是因为,绝境中的人才会迸发出一种巨大的生命热情,用力地玩乐,放声大笑。

终于,1916年4月9日,浮冰彻底碎裂。他们这期间制造的三艘小船被推到海上,队员们乘船重新出发。在海上,船长沃斯利足足九天九夜没有好好休息,但依然准确冷静地发出导航指令,带领船队登上了没有人烟的大象岛,找到了暂时的栖息之地。此时,距离他们出发已经过去了一年六个月。沙克尔顿下一步的机会,就是派一个最身强力壮的先锋敢死队,突围出去,找到救援。

登上大象岛后,沙克尔顿领着6位船员乘坐最大的船凯尔德号出发,打算前往南乔治亚岛请求援兵,然后回来解救留在大象岛上的22名队友。凯尔德号前往南乔治亚岛的途中,一只巨型信天翁突然出现在探险队的头上,信天翁优雅轻松地一飞冲天,与苦苦挣扎的凯尔德号形成了强烈的反差。穿越了约1300公里茫茫的冰冷大海,1916年5月10日,先锋队终于登上了南乔治亚岛。因为风暴,他们登陆错了位置,沙克尔顿等人不得不在补给极少、精疲力竭的情况下,徒步翻越整个南乔治亚山脉。沙克尔顿审时度势,又做出一个重要的决定:将六人分为两组,他带船长沃斯利和二副克林从陆路去岛的北边搬救兵,其余人留在岛的南面等候。

三人小心翼翼地在翻越一座峭壁时,一个忧虑笼罩在沙克尔顿的心头:这样走是没有意义的,因为太阳即将落山,而行进的速度太慢,一小时后,他们三个很可能会被冻死在山上,这样下去不行。于是,沙克尔顿当机立断,提出了一个极疯狂的建议,他建议他们三个人彼此紧紧抱住,顺着百米高的峭壁滑下去。另外两人觉得沙克尔顿疯了,这跟跳崖无异,但沙克尔顿认为,既然徒步下山肯定来不及,那么就应该果断抛弃这个方案,看上去再怎么疯狂,滑下去都是唯一有可能活命的选项。

好在最后,三人有惊无险地滑到了平地,长时间的神经紧张和在极寒中的跋涉,让他们累得要崩溃了,于是他们在一大块岩石后面坐下来休息,一坐下,沃斯利和克林立刻就睡着了,沙克尔顿也马上就要失去意识,但以他的经验,如果现在就此睡去,下场就是被冻死。于是,他强睁双眼,撑了漫长的五分钟,然后叫醒沃斯利和克林,骗他们已经睡了足足半个小时了,可以继续出发了。就这样,连续十天几乎不吃不喝不睡的三个人,用最后的力气向斯特罗姆内斯湾的捕鲸站走去。

1916年5月20日下午3点,他们挣扎着走到最近的一个捕鲸站,他们的经历赢得所有捕鲸人的敬意。到达捕鲸站的3天后,他们借到了船,开始了解救围困在象岛上的同伴的行动。但因天气恶劣,冰雪风暴屡屡阻挠,无法靠近大象岛。他们屡试屡败,屡败屡试,最后终于在三个月后的第四次尝试时,找到了一条从浮冰上穿过的路。

8月30号,沙克尔顿的船驶到了大象岛。还好,他的22个同伴都安然无恙地留在岛上。大家欣喜若狂,留守大象岛的副船长王尔德,开心极了,还热情邀请沙克尔顿上岸来看看,在他不在的四个月里,他们把这个营地修缮得多好。这个有点好笑的细节让我意识到,如果沙克尔顿没有回来,他们或许也能够在这里生活下去。能够开拓着人类在地球上的疆域的人,正是这样乐观坚韧的人。说回故事。沙克尔顿拒绝上岛,催促所有人赶紧上船。离开之前,医生麦克林把他的风衣系在杆子上,大家回望着大象岛。医生在日记里写道:“我看见我的巴宝莉大衣飘扬在山坡中,它还将继续在海燕和企鹅的惊叹中翻飞下去,直到哪一天,被我们熟悉的暴风撕成碎片。”

就这样,经过七百多天,所有探险队员都安然无恙地回来了。有人严重冻伤,留下了终身残疾,但没有人死去。每一个人都获救了,齐齐整整。

后来这些共患难的探险队员们怎么样了呢?我继续追寻这个故事,可惜的是,从大象岛离开后,他们再也没有完整地相聚。1921年9月,沙克尔顿厌倦了到处演讲这个故事,他决心再登南极大陆,目的是绘制南极海岸地图。但上天似乎就是不让他实现这个目标,在抵达南乔治亚岛的第二天,沙克尔顿便突发心脏病去世了,年仅47岁。应他妻子的要求,他被安葬在南乔治亚岛,临近那个让他获救的捕鲸站。现在,沙克尔顿的长眠之处是南极之旅的重要景点。

细想沙克尔顿的一生,他作为探险家的旅行几乎都失败了。他没有到达南极点,没能穿越南极,他想做的事情,没有一件是成功的。但他把27个队友从极度险恶的极地活着带回了家,这是比到达哪里都了不起的成就。沙克尔顿为什么能做到这一点呢?很多人归功于他的强势的领导风格,称赞他事事亲为又纪律严明。这些固然很重要,但并不是罕见的特质,很多优秀的公司领导者也可以做到。沙克尔顿实现的是一个绝境里的求生奇迹,一定有什么别的东西被人们忽视了。

我认为人们忽视的,就是沙克尔顿理性而冷静的判断。面对每一个选择,沙克尔顿都非常果敢,毫不在乎沉没成本。比如第二次南极探险,当他意识到不能够到达,就果断放弃;再比如,面临最后的冲刺,他选择从山顶滑下去。每个选择看似都很疯狂大胆,但与其说沙克尔顿勇敢,不如说他理智。他一直不带感情地选择便于所有人存活的最优方案,一直选择下去。跟着沙克尔顿探险,可能未必成功,但他一定会带你回家。

好,这本书的精华内容到这里就为你讲完了,我们来一句话回顾一下。

《熬:极地求生700天》是一本纪实小说,讲述的是二十世纪的大探险时代,沙克尔顿带领的探险队伍在南极无人区抛锚后,在饥寒交迫中坚持了700天,最终全员脱险的故事。

最后,我想跟你聊一下我对这本书的个人感受。《熬》这个书名翻译得真好。其实,就是熬,熬过700天远离文明社会的冰天雪地,熬过巨浪,熬过食物短缺,熬过病痛,熬过恐惧和绝望。神奇的是,他们全都熬下来了。他们没能成功跨越南极大陆,但也不曾失败。他们的不败,我不想粗糙地归结于所谓不屈于自然的意志,因为自然根本不在乎人类屈服不屈服。真正感染我的,是他们身处死境中的冷静和快乐。最后,让我们向这个原始的英雄故事献上敬意。

划重点

1.《熬:极地求生700天》是一本纪实小说,讲述的是二十世纪的大探险时代,沙克尔顿带领的探险队伍在南极无人区抛锚后,在饥寒交迫中坚持了700天,最终全员脱险的故事。

- 他们的不败,我不想粗糙地归结于所谓不屈于自然的意志,因为自然根本不在乎人类屈服不屈服。真正感染我的,是他们身处死境中的冷静和快乐。