《清酒之魂》 真真解读

《清酒之魂》| 真真解读

关于作者

采写:盐野米松。四次入选芥川奖。曾用三十年时间走访全日本,对各地手艺人进行采写,留下了珍贵的材料。他的不懈努力,对保护传统手艺和文化起到了重要作用。著有畅销书《留住手艺》《树之生命木之心》等。

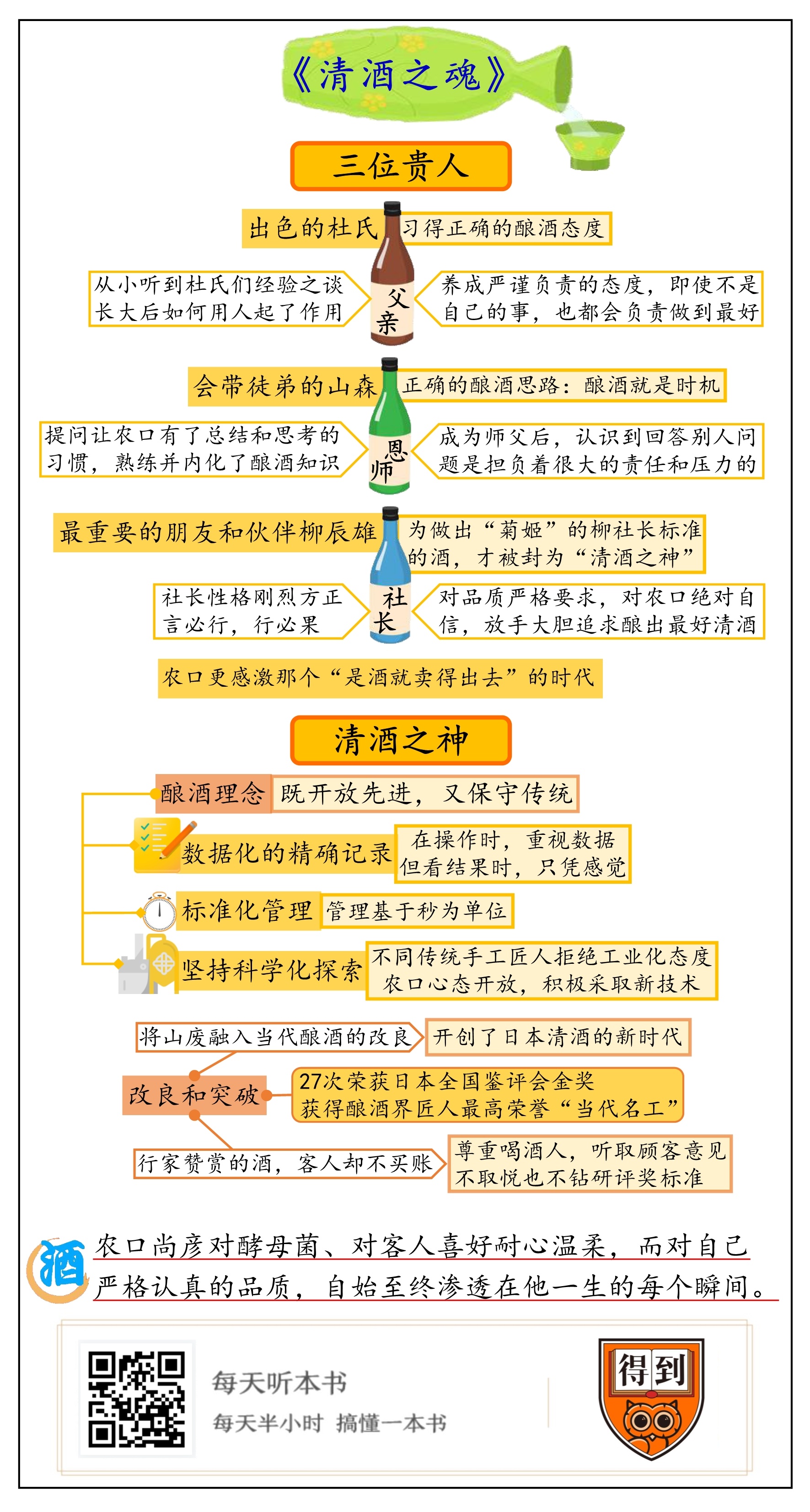

口述:农口尚彦。日本传奇杜氏(日本酒藏的首席酿酒师),以匠人精神赋予清酒以灵魂,被誉为“清酒之神”。1932年出生于日本石川县的清酒酿造世家,一生从事造酒,27次荣获日本全国鉴评会金奖。2008年被授予日本黄绶褒章,获得厚生劳动省认定的酿酒界至高荣誉—— “当代名工”。他酿的酒,推动了日本吟酿酒风潮与山废酿酒法的复兴,对清酒界影响至深。

关于本书

日本“清酒之神”农口尚彦70年的酿酒生涯全记录,由盐野米松历时一年采写而成。这本书是他对于酿酒、对于自己的杜氏(日本酒藏的首席酿酒师)人生的一个归纳,平实的言语中都是人生的哲理。本书详尽而生动地诠释了清酒这种世界上独一无二的酿造工艺,以及一代酒神的人生。

核心内容

本次解读会为你讲述农口尚彦的人生故事,通过讲述成就他“清酒之神”的三个人,为你揭秘杜氏这个职业的日常,还有农口尚彦对酿酒有着什么不同于常人的理解,以及他对日本酿酒行业做出了什么改良和突破。通过解读,你也能获得行家鉴赏和感受清酒的新角度:口感比香气更重要。

你好,欢迎每天听本书。我是真真。今天为你解读的书是《清酒之魂》。

今天讲到的清酒,是指日本清酒。日本清酒是一种酿造米酒,不含碳酸,酒体几乎无色,酒精浓度平均在15%左右。不好的清酒有某种味道太过突出,没有均衡优美的感觉,或者酒体口感粘腻。好品质的清酒是不含添加剂和防腐剂的,这也正是酿造清酒的难点。而好的清酒入口,你能感到酸、甜、苦、辣、涩五种滋味在舌头上非常平衡,并且余味清爽柔顺。

本书的作者盐野米松是日本的著名非虚构作家,他用三十年时间走访日本各地,采写匠人的人生故事。这本《清酒之魂》就是他采访日本被誉为“清酒之神”的农口尚彦,后来这本书还被改编为了日剧《鬼之酒:奇迹酿酒人》。这本书是农口尚彦对自己七十年的酿酒人生的归纳,言语朴实,其中不乏很多复杂晦涩的清酒酿制技巧,在今天的解读中,我将着重为你提炼农口多年的酿酒心法和他对酿酒的感性理解。

日本的酒庄是等级森严的地方,在这里,地位最高的人叫作“杜氏”,杜康的杜,姓氏的氏。现在日本高级清酒的包装正面,甚至会写上杜氏的名字。作为酿酒负责人,杜氏在酒庄里具有绝对权威,为每一瓶酒的品质负责。

农口尚彦1932年出生于石川县的一个清酒世家,农口的父亲就是一位酿酒的杜氏,一辈子都从事造酒事业。在父亲的严厉管教下,农口度过了一个清贫辛苦的少年时代。后来,身为杜氏的农口尚彦27次荣获日本全国鉴评会金奖。他以一己之力推动了日本的吟酿酒风潮与山废酿酒法的复兴,可以说,我们现在喝到的每一瓶日本清酒,都深受农口尚彦的影响。

在今天的解读中,前两个部分里,我会为你讲述农口尚彦的人生故事,通过讲述成就他“清酒之神”的三个人,为你揭秘杜氏这个职业是做什么的。在第三部分,我们来具体看看身为“清酒之神”的他,对酿酒有着什么不同于常人的理解,以及他对日本酿酒行业做出了什么改良和突破。

在农口的人生中,有三位贵人。这三位贵人都非常正直、诚实、严格,这也成了贯穿农口尚彦一生的性格特点。他们如同接力一样分别陪伴农口走过了少年、青年和中年到老年。可以说,没有这三个人,就没有“清酒之神”农口尚彦。

第一位贵人就是农口的父亲,他也是一位出色的杜氏。因此在农口还是个孩子的时候,家里总是有别的杜氏来找父亲喝酒聊天,他们边喝边聊的那些关于酒的话很自然地就进了耳朵。农口回想起来,当时自己在一旁迷迷糊糊地听着,只是觉得大人们说的都是自己工作中的一些话而已,跟自己没为什么关系,但是等到农口自己用人的时候,怎么挑人、怎么看人,小时候听的父亲和朋友们的经验之谈就都想起来了,竟真的起了作用。

农口17岁开始做学徒的时候,父亲54岁,作为杜氏正是最好的年纪,带农口正合适,但是父亲偏要把农口送到别人家学习,父亲的考虑是:如果一开始就跟着自己的父亲学,是学不好的,要先去吃别人家的饭,回来才能更好地吸收自己毫无保留的经验。四年以后,农口才去父亲手下工作。农口口述这本书的时候已经七十岁了,但是他想起在父亲手下的经历还是心有余悸:即使是别人的过错,只要有不好的事情,父亲都会对他发火。这段经历让农口日后养成了严谨负责的态度,即使不是自己的事,他也会都负责做到最好。又过了四年,农口就离开了父亲所在的酒厂,在别的地方渐渐成了工头,工头是酒厂仅次于杜氏的二把手。因为年纪轻轻就当上了工头,农口总是比别人多干三四倍的活儿。即使有不好好干的工人,农口担心被杜氏责罚,也会默默把别人的活儿都干了。有一个细节,说的是酒坊在冬天酿酒,所以一般在秋季为工人采购长靴。可是农口的靴子的脚后跟春天还没到就磨开了,脚在刺骨的冷水中泡着,就这样劳作了整个冬天。

第二位改变农口的人,是农口当学徒的时候的一位恩师,叫作山森。如果说父亲为农口培养了朴实严肃的酿酒态度,山森教给他的则是一套正确的酿酒思路:酿酒就是时机。要想成为杜氏,需要不停思考什么时候该下料,什么时候米曲好了,什么时候酵母繁殖好了。这里我给你说说清酒的酿造过程,可以大致分为三步。第一步不涉及化学反应,只是简单的打磨、清洗、浸泡大米;第二步则最为复杂和关键:先是蒸米,再把蒸好的米分别用于后面的制作米曲、酒母等,所谓米曲就是撒了曲菌以后,发生了糖化反应的大米,而酒母是米曲加上水和酵母;第三步就是分离出酒液,过滤,等待熟成。

山森特别会带徒弟。山森总是自己先判断过酒曲的状态,然后再问农口,“现在是不是时候到了?”“是不是该做下一步了?为什么?”因为知道师父会问自己,农口形成了每天不停地检查、观察和思考酿酒的每一个过程的习惯,农口说自己“闻味道、测温度、用牙咬,我是用整个身体和五感去体会山森说的酒曲的‘最好的状态’。如果错了,会想‘到底错在哪里’,如果得到了肯定,会仔细地确认‘那又是什么样的状态’。开始只是理解了大概,慢慢地就建立了自信。就这样干了两年,基本上达到了跟师父同样的判断力。”虽然其他方面可能不及师父,但是仅仅两年,十九岁的农口已经把师父一生对酒的判断力学到了手,判断力正是杜氏最重要的能力。

酒坊的大部分工种都是体力活,地位最高的杜氏相当于酒坊的大脑,决定什么时候做什么事,怎么做;工头次之,负责管理和调度工人,保证杜氏的想法顺畅执行;地位排第三的酒曲师傅负责酿酒流程中最重要的米曲的制作。其他人大部分做的事情都是以体力劳动居多。经过山森的培训,总是用杜氏的思路思考问题的农口进步得很快,25岁就当上了工头。工头要时刻读懂杜氏的意向,然后整合所有工人的力量,是酒坊的心脏。但工头毕竟不是杜氏,不能按照自己的意愿做酒。想当杜氏的工头,工作的姿态跟不想当杜氏的人的态度是完全不同的。因为自己也早晚会走上杜氏的道路,所以时刻要培养站在杜氏的立场上考虑问题的习惯。

等农口成了杜氏以后,自己有徒弟了,这次不是作为徒弟被考,而是作为师父被请教了。这时候,农口对提问有了新的认识:回答问题当然是很好的学习,但自己独当一面和有师长可以依赖,情况完全不同。作为师长,回答别人的问题是担负着很大的责任和压力的,因为酒曲的制作蕴含很多道理,“因为这样了,才会那样”,说出口的每一个答案可能都会决定一个人数年酿酒的质量。

在农口尚彦28岁那一年,清酒品牌“菊姬”的社长柳辰雄邀请他去负责酿酒,农口因此成为了史上最年轻的杜氏。这位柳社长就是农口的第三位贵人,他也是对农口尚彦而言最重要的朋友和伙伴。可以说,农口尚彦就是为了做出满足柳社长的标准的酒,才被封为了“清酒之神”。

柳社长跟一般的酒庄老板不太一样。他毕业于东京大学商学系和法律系,一直在银行工作。要不是因为柳社长的父亲突然病倒了,柳家人没抱让他继承酒坊的希望。柳社长甚至完全不懂酿酒,平日里因为身体虚弱,滴酒不沾。在当时看来,这样一位不懂酒的、东京回来的社长,配上一个二十几岁年纪轻轻的杜氏,完全没有胜算。

然而,柳社长却把所有的信任和希望都放在了农口身上。他希望农口能酿出配得上菊姬这块招牌的酒,虽然农口并不知道那是怎样的酒。

柳社长虽然常年病弱,但性格刚烈方正,言必行,行必果。为了让农口全心全意酿出好酒,只要农口说需要什么机器,柳社长就毫不犹豫地买来,表现出了对农口的绝对信任,这让农口反而变得慎言慎行。而且为了酿出更好的酒,柳社长甚至不惜高价在黑市上购买大米。这就说到了酒的分类,日本清酒的是按照“精米步合”的程度分类的。所谓“精米步合”就是酒米打磨以后的留存比例,比如精米步合35%,就是把大米的65%磨掉,仅剩下的35%来酿酒。大吟酿是50%的精米步合,也就是要磨掉一半的米才能用。柳社长想要提高米的打磨程度,实际上比包装上写的精米步合更高,做出更好更高级的酒,即使成本大大提高也毫不在意。柳社长一直跟农口说:“不要计较成本。”他的理由是:如果提高了成本,使用比别人更好的原料,那么酿出来的酒就没有理由比别人差,即使在大客户面前,负责推销的同事也不用低声下气,可以挺直腰杆说:“我们跟别人不一样。”柳社长坚信,他们酿的是好酒,就能掌握自主定价权,菊姬因此从来不打折不赠送。比起费心营销,柳社长更愿意把气力花在酒品的研发上,做出好酒。柳社长的想法很朴素,如果顾客能说:“老板,你们的酒真好喝,我再来一瓶。”——这才是柳社长想做的生意。因此农口深知,自己在菊姬这里背负的使命,就是酿造出让客人主动上门来购买的好酒。农口因此说,“我和会长,是令人羡慕的好搭档。有了会长的知遇之恩,才有了今天的我。如果当年我去了那种酿出来就被成桶采购的酿酒厂,绝不会有今天的农口尚彦。”只有酿出写着自己名字的作品,才有不断超越的意志。

那段时期,农口一直在反复尝试、各种调整,每年酿出的酒都不太一样。但不管做什么,都会得到柳社长的大力支持。感受到了信任的农口,全心全意投入到酿酒的技法研究中去,每一次尝试,无论是酿出好酒还是失败,农口都会详细地记录下经验教训,农口坚信一再重复相同的错误是非常愚蠢的。

在学徒时,农口接触过包括父亲在内的三位杜氏,算是三次修行:第一次修行,是父亲的认真让农口习得了正确的酿酒态度;第二次,则是山森的提问让农口有了总结和思考的习惯,让农口熟练并且内化了酿酒知识;第三次则是柳社长对品质的严格要求,这让农口足够自信,放开手大胆追求酿出最好的清酒。

但是,农口每当想起杜氏们的做派,再看看身为新手杜氏的自己,就十分心虚。也正因为如此,农口成了一名更开放的杜氏。他积极探索、勇于尝试,光是酒母他就是尝试了四十多种蒸法和温度变化。当时最流行的是使用速酿酒母,而农口却认为使用传统自然发酵的酒母酿出的酒更美味更具有米香,这种酿法叫作“山废”,山废光是酿制酒母就需要23天,是速酿的两倍时间,而且失败率也很高。在山废技法被大家纷纷抛弃的时候,农口选择去学习山废。最后就连农口去学习山废的酒坊都放弃了山废酿法,农口却带着一身当时看着是“过时又费事”的方法回到了菊姬,将山废技法融入到自己的酿酒流程中,农口摸索着、记录着锁定理想的方法,不明白的就反复实验。经过各种尝试,农口终于酿出了自己的酒,但那已经是成为杜氏十年后的事情了。俗话说“酒庄万流”,意思就是有多少杜氏,就有多少种酿酒的方法。每个杜氏大概的工序差不多,但各有各的酿酒标准,对每一步的把握和对酒体的审美不同,都会造就不同酒坊的风格。而农口将山废融入当代酿酒的改良,却是开创了日本清酒的新时代。

可是对于农口本人来说,比起把努力钻研酿造技术挂在嘴边,农口更愿意认为自己是幸运的:上世纪五十年代的日本,大米数量有限,就是金鱼酒那样的酒,也能卖得出去。所谓金鱼酒,就是指酒的度数低得跟水一样,把金鱼放进去也能活的酒。但是后来,大米可以自由买卖了,产酒量骤然增加,酒厂之间的竞争也越来越大,决胜的关键就得靠酒的品质和口感,而不是单纯看酒度数的高低了。农口很感激那个“是酒就卖得出去”的时代。

说完改变农口酿酒方式的三位恩人,我们再来看看农口的酿酒过程有什么特别之处,其中有三个不同于传统杜氏的操作。这三个操作的共同点体现了农口非常特别的酿酒理念:他既开放先进,又保守传统。

首先,农口最重视的就是对数据的记录。在他工作的六十多年间,特别是当了杜氏以后,他总是随身带着纸笔,把每天一切操作的数据都记录下来。无论什么时候,只要农口进到曲室,查看情况以后,他会收集所有准确的数据,只有这样才能判断下一步该做什么和怎么做。比如有不少杜氏认为,酿酒前期最难的一步,是在蒸米的时候如何让蒸汽均匀地分布扩散,保证每颗酒米蒸过后含水量充足。但是,这对把所有蒸米数据都记录在案的农口来说并不难。农口只要翻一翻自己那一摞摞厚厚的笔记,就会知道:如果蒸米前酒米经过浸渍达到了32%的吸水率,那么蒸米就相应需要达到百分之几的含水率,蒸好的米晾干、去除表面的水汽后又会达到百分之几的含水率,而这样操作的天气是湿度是多少,全部一目了然。具体操作的时候,农口会再根据天气和水质进行调整。

虽然农口在操作的时候,重视数据,但在看结果的时候,他完全不在乎数据,只凭感受。农口认为前期如果严格地把该做的事都做了,他就只相信自己的感官,而不会根据数据来决定是否成功,因为农口坚信,酒是给人喝的,而不是拿去化验和评奖的,喝着好喝,就说明酿得好。

对于酿酒来说最难的,就是标准稳定的品控。荷兰喜力啤酒的广告就是:穿越回1863年喝一杯喜力啤酒,发现喜力的味道一直那么好。你看,难得的好酒是现在的味道和过去一样,优秀而稳定对于一瓶酒来说是最重要的品质。因此当代酿酒都崇尚标准化生产,认为标准化生产会带来稳定的品质。

而对于农口尚彦来说,他从来不追求酿出一样的酒,因为每一次酿酒的环境都不一样。标准化生产并不能保证品控,所谓的“标准化”是糊弄自己。大米不同的话,做出来的酒也会不同,就算是同样的大米,精米的比例不同口味也会不同。甚至一点点水分的变化,酒曲的量稍有变化,或酛和酒糟的温度管理稍有不同,酿出的酒都会完全不同。无论是在酒曲室内,还是在大罐里,有很多的事情都要同时进行。酒曲发酵的条件是多方面的,可能跟温度和湿度有关,也可能跟之前的工序,甚至再之前的工序有关,或者跟当年的大米有关,或者跟发酵当天的温度和气压有关。千变万化,全都要靠做酒人的一双手,做酒就像人际的“一期一会”一样。水,酒曲,米,天气,温度,工人的心情……都不一样,因此永远不能采用一样的操作。就拿撒曲种这一件事来说,这是一道非常慎重并且大胆的工序,为了让菌种自然、广泛、均匀地落下,不能有任何空气的流动,容器和散布的高度、散布的量,每位杜氏都是不同的。精准地采用一样的操作在农口看来反而是糊弄,是无视酒的声音,因为不行就是不行,酒不会听你的话。因此酿酒过程必须留下精确的数据,不停用感官感受,酒才能在保证好喝的情况下,将风格放大到极致。

当上杜氏了以后,农口本以为就是指挥别人像自己一样干活。但实际上,很少有人像农口这样努力,无论哪个工种,都有拼命努力的人,也有浑浑噩噩的人。如果是敷衍的工人做的,就很难判断问题出在哪儿,到底是酒米不好,还是工人们没有按照他的指令去做?查不出原因,就没法立刻做出调整。针对这个问题,农口的解决办法,也就是第二个心法:对生产工序进行标准化管理。农口的时间管理是基于秒为单位的。他每天都和酿酒的执行团队待在一起,掐着秒表把关每一道工序,对工人们发号施令。这样结果不对,那么第二天也能立刻调整洗米、浸渍的时间。其实所谓调整,也就是两三秒之差。

第三点就是农口坚持科学化探索:不同于日本传统手工匠人拒绝工业化的态度,农口心态开放,积极采取新技术。除了刚刚提过的农口会用四十多种不同的蒸法制作酒母。在本书写成后,2017年,85岁的农口尚彦再次走进酒坊成了杜氏,新的酒坊以他的名字命名,就叫“农口尚彦研究所”,这个研究所严格来说是一个工厂,到处都是现代化的机器和智能大罐。这应该是农口尚彦作为杜氏,人生最后的一次挑战。

数据化的精确记录,标准化管理,科学化探索——听上去这位总是拿着秒表和纸笔的农口是一个严格教条的杜氏,其实不然,这一切看上去冷冰冰的数据化管理都是为了酿出好酒,农口尊重酒,尊重酿酒,也尊重喝酒的人。刚刚也说过,他说酒是用来喝的,不仅仅是含在嘴里品评的。他不认为精米步合高的就是好酒,度数高的就是好酒,而是认为要让喝酒的人感受到“和谐、莞尔、温暖、放松、轻松”这几个状态才能算是好酒。

农口是经过一次挫折才懂得了这个道理的。二级酒的酒精度平均15.3度左右,当上杜氏的第一年,农口酿的酒达到了15.7度,度数提高了不少,但因为口感比较柔和,甚至连负责给所有酒厂评级定价的酒类鉴定室室长都大加赞赏,说石川县从未酿出这么好喝的酒,酒味醇香、口感纯净,也不酸涩。然而,这么美味的清酒人们却不买账。社长跟农口说,“杜氏啊,不行啊,客人们都说咱们家酒太淡了,还说酒里掺了水。”

行家大加赞赏的酒,却被客人们说掺了水,为什么评价的差距这么大呢?农口忽然意识到:日本清酒本来也不是什么高级的酒,只是一种劳动酒。石川县的人们都干农活,工作了一天,身体疲惫,更偏爱口感刺激的浓酒。而终年生活在气温变化不大的地区的人,往往就比较偏爱轻柔纯净的口感。一开始,农口没有考虑到当地人的爱好,一心只想酿出自己喜欢的酒,这次教训给农口好好上了一课。虽然得到了行家的好评,但农口认为酒不是酿给专家喝的,而是给普通顾客喝的。

反观不少品牌为了参奖,只把功夫花在酒刚入口的香气和口感。因为日本的评酒员只是把酒含在嘴里过一下,就吐出去。但仅仅含在嘴里品一品的话,只能感受到它一半的美味,只有酒真正划过喉咙饮下的那一刻,才能完整的体会到酒体清冽纯净的美妙。所以,农口坚信,最终还是要一边听取顾客的意见,一边调整酿造的方法。比起专业人员的评价,他更在乎普通老百姓的感受。然而正是不取悦也不钻研评奖标准,反而让他不断摘得真正重要的大奖。他27次荣获日本全国鉴评会金奖,这几乎相当于成为成熟的杜氏以后,农口每年都得了金奖。2008年农口获得厚生劳动省认定的酿酒界匠人的最高荣誉——“当代名工”。

匠人精神为什么难以模仿?因为匠人精神需要数十年不停的实践和思考,用身体的劳作和精神上的苦恼来探索手艺的精进,又用身体将技巧印刻在精神中,在日复一日的劳作中实践着体悟出的道理,成为他们的信仰。知行合一就是他们的信仰。懂得道理的人多,但到底实践道理的人少。匠人无意成为道理的传播者,他们只是道理的践行者而已。然而他们知行合一的每一个日常,已经是大部分人穷其一生思索的终点了。

好,这本《清酒之魂》到这里就为你讲完了。

最后我想跟你分享的是,在书的最后一页,印着农口尚彦这样一句话:

“酿酒最重要的,就是要把自己最深的感情,倾注到酿酒所需的所有物质上——曲呀菌呀都不会说话,所以你必须要让自己正直地面对它们。如果想糊弄它们,那酿酒一定会失败。即使把自己化成粉末也要顺应它们,让自己去适应曲菌、去迎合酵母菌。没有这样的心态是酿不出好酒的。它们绝对不会服从于个人强加给它们的固执。”

其实自古以来,发酵一直是一个神奇的过程,仅仅用时间和自然产生魔法般的变化,将蔬果谷物变成美酒。农口尚彦的所有努力,可以说都是在抹平自然和人工的边界,他试图驯化任性的自然发酵,酿造出美酒,抚慰求一口浓香凛冽的酒客。农口尚彦是一个严格又温柔的人。他对酵母菌、对客人的喜好都耐心温柔,留给自己的便只有严格和极致的认真——这些品质,自始至终渗透在他一生的每个瞬间。

撰稿、讲述:真真 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.农口尚彦认为,要让喝酒的人感受到“和谐、莞尔、温暖、放松、轻松”这几个状态才能算是好酒。

2.“酒庄万流”,意思就是有多少杜氏,就有多少种酿酒的方法。

3.仅仅含在嘴里品一品的话,只能感受到它一半的美味,只有酒真正划过喉咙饮下的那一刻,才能完整的体会到酒体清冽纯净的美妙。