《洛丽塔原型》 杨以赛解读

《洛丽塔原型》|杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”。今天为你解读的书是《洛丽塔原型》,副标题是“小说《洛丽塔》背后的萨莉·霍纳绑架案”。

《洛丽塔》是作家纳博科夫的一部长篇小说,纳博科夫被誉为二十世纪最重要的文学巨匠之一,而《洛丽塔》是他的代表作,是公认的二十世纪美国文学的经典之作。这本小说在全球卖出了6000多万册,还被改编成电影,同时“洛丽塔”这个词也进入到了流行文化领域,比如在日本,“洛丽塔”发展成为一种特定的服饰风格。很多人读过《洛丽塔》,或至少听过“洛丽塔”这个词,但很少有人知道洛丽塔背后有一个真实的原型人物。今天的这本《洛丽塔原型》就是试图向我们讲述这个原型人物的故事。

本书作者萨拉·魏恩曼是一名记者,曾为《华尔街日报》《华盛顿邮报》《纽约时报书评》等多家著名媒体供稿,她还入围过2020年美国国家杂志报道奖。在这本书中,萨拉·魏恩曼经过多年的调查和走访,还原了一起发生于上世纪40年代美国的女童绑架案,同时她追溯了纳博科夫创作《洛丽塔》的完整经过,揭示了纳博科夫如何将真实的故事编织进他的虚构作品之中。对于萨拉·魏恩曼而言,比照现实与小说是极为重要的,一方面这将为我们阅读和理解《洛丽塔》这部世纪经典提供一个全新的角度,另一方面我们也可以由此进一步思考文学,拷问文学的本质。

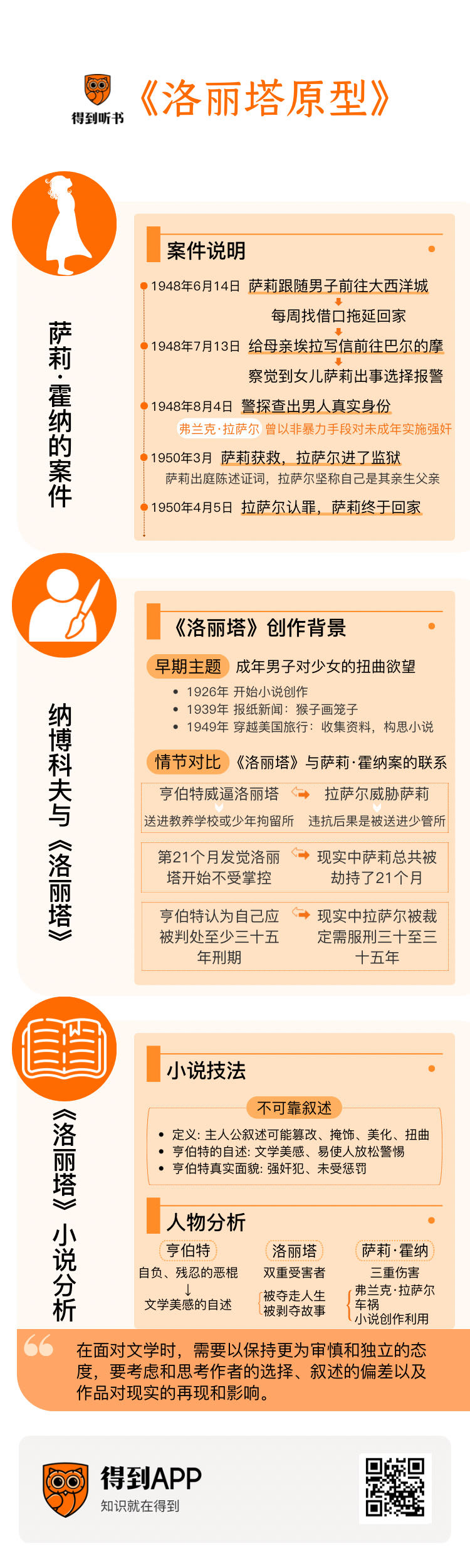

好,接下来我将分三个部分为你解读这本书,第一部分我们来认识一名叫作萨莉·霍纳的女孩,她在1948年被一名中年男性诱拐,随后的两年多时间里发生了什么?第二部分,我们来了解纳博科夫创作《洛丽塔》的过程,为什么说《洛丽塔》借鉴了萨莉·霍纳绑架案。第三部分,我们在前两者的基础上讨论文学究竟是一种怎样的力量,以及我们究竟要以怎样的态度面对文学?

我们先回到1948年,讲述萨莉·霍纳的故事,用作者的话来说,萨莉·霍纳才是故事真正的主角。

1948年6月,美国新泽西州卡姆登市,11岁的萨莉·霍纳在放学后独自回家。5年前,她酗酒的父亲自杀身亡,自此母亲埃拉一个人早出晚归支撑着他们这个家,这样的身世让萨莉没什么朋友,她有一个姐姐,但姐姐那时怀了自己的第一个孩子,无心也无暇顾及这个妹妹。但据萨莉当时的班主任说,萨莉是个“非常惹人喜欢的孩子,聪明,有礼貌”。

萨莉的回家路程只需10分钟,这天一个男人把她截了下来,男人谎称自己是FBI探员,此前萨莉在小卖部偷笔记本,正是这名男人发现了她,他扬言要将萨莉关进少管所,眼下这个男人再次出现在萨莉面前,让萨莉必须得跟他去一趟大西洋城,处理好与此前偷窃有关的事宜。萨莉害怕被关进少管所,也害怕她偷窃这件事会公之于众,于是没想太多,就答应了这个男人。

男人还给萨莉的妈妈打去电话,他假装成萨莉同学的家长,邀请萨莉和他们家一起去旅行。6月14日,萨莉的母亲埃拉把萨莉送到巴士站,亲眼目送她坐上了直达大西洋城的大巴,她隐约窥见了一个中年男子坐在萨莉身边。她根本没见到这名男子的家人,但她还是压下了疑心,她太希望萨莉能去开开心心玩上几天了。后来每当埃拉在家后悔不该如此草率就将女儿送出去的时候,她就会收到萨莉的来信和电话,在信件和电话中,萨莉好像玩得很尽兴,埃拉也就又平静了下来。

一周过去了,萨莉在电话中跟母亲说有一场演出,她想看完演出再回来,埃拉同意了。又过了一周,萨莉又有个事,不能回来,这次她的借口没那么明确,但埃拉觉得女儿状态好像还不错,所以又同意了。第三周后,萨莉不再来电话了,埃拉寄出去的信件都被退回了。1948年7月13日,萨莉来信给埃拉,说自己已经离开大西洋城,要继续跟随同学一家去巴尔的摩,并表示之后不再方便通信了。埃拉这才终于察觉到女儿萨莉出事了,她报了警。

卡姆登警署派了两名警探调查此事,1948年8月4日,两名警探到达萨莉的寄信地址,那是一家家庭旅馆,旅馆主人表示,一个自称沃纳的男人确实带着萨莉在这儿住过一阵子,这个男人谎称是萨莉的父亲。警探来之前他们就已经离开了,而且男人一件衣服都没拿,连帽子都没顾得上戴,他们下一步会去哪儿,没有人知道。更令警探着急的是,这名男人被发现是当地警方的老熟人,真实名字叫弗兰克·拉萨尔,绑架萨莉时他刚出狱6个月,罪名是以非暴力的手段对5名12至14岁的少女实施了强奸。

1948年8月5日,萨莉从卡姆登失踪6周后,美国8个州的警察对萨莉展开了联合搜索,媒体也对此展开了大量的报道。这起案件中有太多矛盾之处,萨莉的母亲埃拉备受指责,她怎么能丝毫察觉不到这件事的危险之处呢,以及警方的调查显示,萨莉在路途中其实遇到了很多人,她有很多机会向人求助,可她为何什么也不说呢?以及,随着日子一天天过去,越来越多的人开始担心:萨莉会不会已经死了?

负责此案的警官马歇尔·汤普森没有放弃,他仍在全力追捕这名叫作弗兰克·拉萨尔的罪犯。拉萨尔这个人出生在美国中西部某地,他为人粗鲁,嘴里很少有实话,他的每一份入狱材料都写得不一样,不停地变换身份。他最为臭名昭著的一个身份叫弗兰克·福格。福格离过一次婚,据他自己称,是他的妻子带着儿子跟一个技工跑了,这之后福格认识了不到18岁的女孩多萝西·戴尔。福格的年龄是多萝西的两倍,但两人并不在乎,迅速决定要私奔。这让多萝西的父亲气坏了,他向警方谎称女儿的年龄只有15岁,由此促使警方介入,他想要警方以诱骗未成年人为罪名逮捕福格,并把女儿带回家。

警方很快找到了福格和多萝西,但令他们惊讶的是,多萝西根本不愿意离开福格,所有人拿这段关系没办法,多萝西和福格又一起生活了两年,还有了一个女儿。可两年后,多萝西突然起诉福格,起诉理由是福格遗弃女儿并拒付抚养费;多萝西还提到她发现丈夫和别的女性发生关系,而且这个女人还是一个未成年女性。警方顺着线索往下调查,就牵扯出了前面我们讲到的强奸5名未成年女性案件。1943年2月2日,警方逮捕了福格(原名弗兰克·拉萨尔),随后他开始服刑,1948年他刑期结束。据作者揣测,他应该是冲着低廉的房租来到卡姆登市,刚到这里没多久,他就遇见了萨莉·霍纳。

萨拉·魏恩曼根据法院文件的记录,大致拼凑出了拉萨尔和萨莉·霍纳从1948年8月到1949年4月期间的经历,从大西洋市到达巴尔的摩后,拉萨尔和萨莉·霍纳在市中心找了个地方落脚。拉萨尔这时已经没什么钱了,他可能在当地一家叫做丽城的酒店打过工。在公共场合,拉萨尔和萨莉假充父女,而私下,拉萨尔通过反复威胁、性暴力,以及道歉和奖励,来使得萨莉从心理和身体上都完全服从于他的意志。1948年9月,两人搬到城东,拉萨尔给萨莉取了新的名字:马德琳·拉普兰特,还将她送入一所天主教学校。他对自己的驯服手段有足够的信心,所以他压根不怕让萨莉独自去上学。

1949年3月,拉萨尔跟萨莉说他们得离开巴尔的摩,理由是美国联邦调查局要派他去西南部调查新的案子。实际的情况是3月17日,卡姆登的检察官将拉萨尔的罪名从诱拐升级为绑架,在美国诱拐的最高刑期不到10年,而绑架的罪名一旦成立,刑期会加码到30至35年,对拉萨尔这个年龄的人来说基本相当于无期徒刑了。拉萨尔可能是被这一点惊动了,于是决定转移阵地。1949年4月22日,拉萨尔和萨莉到达达拉斯,他们住进了一处拖车营地,拉萨尔在当地找了份汽修的工作,而萨莉则又被送入当地一所天主教学校。据当时拖车营地的邻居们回忆,萨莉看上去就是一个普通的12岁小孩,喜欢打理家务,时不时还会做烘焙,她还养了一只小狗,对小狗百般宠溺,拉萨尔这个假冒的父亲,从不吝啬给萨莉买衣服和糖果的钱。而萨莉当时的心理是怎么样,我们只能靠揣测了,她是不敢说出真相吗,还是她觉得即使说出真相,周围的人也不会相信,又或是她觉得周围的这些人根本帮不上忙,只会让她陷入更危险的境地?

但萨利终于还是向一个人开口了,这个人叫露丝·杰尼施。露丝就住在萨莉的隔壁,她最早对拉萨尔产生怀疑,她觉得拉萨尔对萨莉有一种非正常的占有欲。1950年,露丝一家驱车离开了达拉斯,抵达圣何塞,露丝给拉萨尔写信,让他带着萨莉也搬来这里,这里工作好找。拉萨尔同意了,而在这期间,萨莉也马上13岁了,她似乎渐渐有了一些意识,知道了她应该拒绝拉萨尔的性要求,以及拉萨尔开始放松了一些管制,不再像以前那样惩罚萨莉了,这可能是因为13岁已经超过了他癖好的范围。搬来圣何塞后,一天拉萨尔出门工作,萨莉本应去上学,但她没有去,这个小小的举动扭转了她的人生轨迹。

这天,萨莉应露丝邀请,去她的拖车坐坐,之前从不开口的萨莉在这一次向露丝吐露了一切,她告诉露丝,拉萨尔并不是她的父亲,她说她的母亲叫埃拉,她的姐姐叫苏珊,她很想她们,她想回家。露丝稍作思考后,马上行动起来,她帮助萨莉拨通了母亲的电话,但母亲没有接,之后电话拨到了萨莉的姐夫这儿,萨莉让姐夫报警,来接她回家。

1950年3月,萨莉获救,拉萨尔进了监狱。3月23日,法庭召开对拉萨尔的听证会,萨莉出庭陈述了证词,整个庭审期间,萨莉的手死死攥着警官的手,她很害怕,而拉萨尔全程面无表情,他坚称自己是萨莉的亲生父亲。

1950年4月3日,拉萨尔突然决定认罪,他的理由是如此一来,萨莉就不必再出庭作证,媒体也就不会再有针对孩子的报道。这又是这个罪犯令人迷惑的一处,这是出自他的真心吗,还是他的又一番表演?法官最终裁定拉萨尔需服刑30至35年,两天之后拉萨尔便进入监狱开始服刑。而萨莉于4月5日终于回到了家中,在某种程度上,事情就这样尘埃落定了。

萨莉获救的信息被媒体大量报道,作家纳博科夫可能也是在这个过程中得知了萨莉·霍纳案,作者萨拉·魏恩曼认为萨莉·霍纳案给纳博科夫注入了新的灵感,他由此重启了一个被他搁置多年的小说,也就是后来举世闻名的《洛丽塔》。接下来,我们从现实世界进入文学的世界,我们来讲一讲纳博科夫写作小说《洛丽塔》的过程,我们会在这个过程中看到,现实是如何启发小说的创作,而小说的创作又是如何重构和影响现实的。

纳博科夫1899年出生于俄国一个贵族家庭,俄国十月革命爆发后,他流亡海外,先后去过英国、德国和法国,二战爆发后,他举家搬到了美国。1948年,也就是萨莉被拉萨尔诱拐绑架的那一年,是纳博科夫来到美国的第8年,这年他在康奈尔大学谋得了俄语文学教授一职。

纳博科夫在1926年开始小说创作,本书作者通读了纳博科夫早期用俄语写的所有小说,她发现早在1926年,纳博科夫就在写成年男子对少女的扭曲欲望了,谁也不知道为什么这个主题会对纳博科夫有如此大的吸引力,传记作者罗伯特·罗珀称“纳博科夫对写这个题材有瘾”。

据纳博科夫自己的说法,《洛丽塔》这部小说的灵感来源于1939年左右的一条报纸新闻,讲的是一只猴子经过科学家几个月的调教,画出了囚禁它的笼子的铁条。1949年,纳博科夫开启了一次穿越美国的旅行,途中他在便笺上做了很多笔记,长期以来萦绕在脑海里的小说构想逐渐丰满起来。这一次,他想要刻画一位美国少女,他花了很多的时间搜集资料,他记录少女的身高和体重数据,青春期的心理变化,还时常翻看青少年杂志,抄下其中的流行语。他甚至假装自己有女儿,找到一所中学的校长,就女儿入学事宜展开了一番交流。

1952年,纳博科夫在一张便笺上记下了一条新闻,内容是这样的:新泽西卡姆登的15岁女孩萨莉·霍纳因遭遇高速事故去世。几年前,她曾遭一名中年道德犯绑架长达21个月。

这张便笺揭示了萨莉·霍纳故事的结局。1950年回到家后,萨莉和姐姐住在了一起,她看上去迅速回归了正常生活,当时的照片显示她和那个年代典型的美国青少年并无二样。家里人几乎不提那一段痛苦遭遇,萨莉也从不主动诉说,她没有做过任何精神检查,也没有去看过心理咨询。1952年夏天,萨莉去怀尔德伍德过暑假。这是一个精彩的假期,萨莉去了海滩,在舞池里跳了整夜的舞,她还遇到了心仪的男孩。但返程途中,萨莉在高速公路出了车祸,当场死亡,她的生命就此停止在了15岁。

纳博科夫的便笺显示,他毫无疑问关注了萨莉·霍纳一案,但纳博科夫始终否认萨莉·霍纳是他小说《洛丽塔》的原型。他在1953年完成了这部小说的初稿,这部小说讲述了一个名叫亨伯特的中年男人爱上一名12岁的女孩,他给她取名“洛丽塔”,亨伯特以爱的名义诱骗和囚禁了洛丽塔,带着她几乎走遍了美国各地。

如果我们比照《洛丽塔》的文本,很容易就能找到它与萨莉·霍纳案的联系。比如亨伯特威逼洛丽塔的手段,是告诉她,如果胆敢将这段关系透露出去,他就会将洛丽塔送进教养学校或少年拘留所,这与拉萨尔对萨莉说的话大同小异,许多报道都有记载,拉萨尔反复向萨莉强调,违抗他的后果就是被送进少管所。此外还有现实中萨莉总共被劫持了21个月,而在纳博科夫的小说中,男主人公亨伯特也正是在旅途的第21个月猛然发觉,洛丽塔似乎越来越不受他掌控了,他担心洛丽塔已经将他们的关系告诉了身边其他人。再有,在《洛丽塔》最后一章,亨伯特提到如果让他自己给自己量刑的话,他觉得自己应该被判处至少35年刑期,而这与现实中拉萨尔的刑期完全一致。类似的联系,作者萨拉·魏恩曼还列举了很多,但更直接的证据在于,纳博科夫曾回应说为了写《洛丽塔》,他研究了海量的个体案例,但他在小说中明确提到的却只有萨莉·霍纳案。在男主人公亨伯特的自述中,他说道:“我是不是没准对多莉干了那个五十岁的机修工弗兰克·拉萨尔在一九四八年对十一岁的萨利·霍纳所干的事?”曾有研究者指出纳博科夫之所以写这句话,就是为了避免与原型人物有法律纠纷,纳博科夫对此予以否认。但在本书作者萨拉·魏恩曼看来,不管怎样,这一句话都显示了萨莉霍纳案绝对极大影响了《洛丽塔》这部小说的创作。

我们很难知道纳博科夫为何要极力撇清小说与真实事件之间的联系,一个可能的原因是为了减少争议,《洛丽塔》讲述的故事本身就有很大的道德争议,如果再牵涉真实事件,这种争议想必会更大。纳博科夫在《洛丽塔》出版前,就因为害怕争议,给出版社提了一系列要求,比如他坚持不用真名发表,这让纽约各大出版商在早期都拒绝出版这本书。一直到小说完成的5年后,《洛丽塔》才终于在美国出版,它很快成为畅销书,一个多月的时间卖出超过8万册,并且还以15万美元的价格将电影版权卖给了大导演库布里克。但与此同时,围绕这本小说的争议也不断,有人将这本小说视为一本色情小说,法国一度封禁了这本小说,还有人将小说男主人公亨伯特的立场等同于纳博科夫的立场,从而对纳博科夫的道德取向产生严重质疑,认为他是在用这本小说为恋童癖开脱。

但今天这本书的重点其实不在于这些争议,如果你对这些争议感兴趣,推荐你收听“得到听书”此前对《洛丽塔》原著的解读。在今天这本书中,作者之所以花了那么多的篇幅还原萨莉·霍纳案和《洛丽塔》小说的创作过程,并追溯这两者之间的联系,其实是为了向读者揭示文学对现实的再造,并由此拷问,文学到底是一种怎样的力量?

在《洛丽塔》这本小说中,纳博科夫最突出的一个技法是“不可靠叙述”,也就是主人公讲出来的这些内容可能经过了主人公的篡改、掩饰、美化,甚至是扭曲,由此它并不是那么可靠。《洛丽塔》中大量的篇幅是男主人公亨伯特的自述,在他的游刃有余、充满诗意、极具文学美感的自述中,人们很容易就放松警惕,相信他,甚至为他感动,由此全然忘记了他是一个在近两年的时间里多次强奸12岁儿童的罪犯,而且他甚至没有受到相应的惩罚。

一直以来,有无数的读者为亨伯特所倾倒,以至于纳博科夫都不得不站出来直接摆明说:“亨伯特是一个自负、残忍的恶棍,却努力显得‘动人’。”他的妻子薇拉也多次写文称:“我还是很希望有人能注意到(小说中)那些充满疼惜的描写,注意到书里孩子的无助,她被迫与亨伯特相依为命的绝望处境,以及她那令人心碎却从未动摇的勇气。”

在亨伯特力量强大的叙述中,洛丽塔被遗忘了。正如作家阿扎尔·纳菲西所说,洛丽塔是双重层面的受害者,她不但被夺走了整个人生,也被剥夺了她一生的故事,“《洛丽塔》讲述的绝望真相不是一个肮脏的老男人强奸了一个12岁的孩子,而是一个人没收了另一个人的人生”。从此以后,我们只能看到亨伯特讲述的洛丽塔,而洛丽塔本人再无机会讲述她自己。

而在现实生活中,那个叫做萨莉·霍纳的女孩同样被这本叫做《洛丽塔》的小说所遮盖了,之后鲜少有人再记得这个女孩。在作者萨拉·魏恩曼看来,相较于洛丽塔,萨莉·霍纳可以说受到了三重伤害:弗兰克·拉萨尔撕裂了她普通的生活,一场车祸又匆匆结束了她的生命,然后她的所有经历被开采一空,搭建成小说《洛丽塔》的骨架,唯一提及她名字的一句话被塞进括号,数百万读者几乎无一人注意。作者说,在她为这本书做研究的几年里,她曾问过很多《洛丽塔》的忠实读者,是否注意到书中有提及萨莉·霍纳绑架案的内容,答案全部是否定的。如今少数记得萨莉·霍纳的人,又有多少会通过《洛丽塔》来理解她,这何尝不是另一种禁锢?

在作者萨拉·魏恩曼看来,纳博科夫之所以如此急于撇清小说与现实事件之间的关系,除了我们前面讲到的为了避免争议,还有一点是一旦将小说和现实建立联系,承认小说从真实事件中窃取了灵感,似乎就动摇了小说的力量,或者说动摇了文学叙事的力量。可问题在于,文学叙事的力量究竟是一种怎样的力量?

我们常说文学是一种洗涤,是一种救赎,文学在一些时候确实如此,可《洛丽塔》和萨莉·霍纳绑架案提出的问题是,文学会不会也有可能是借口,是狡辩,是一套掩饰罪恶的巧言令色?

这是一个很难回答的问题,想来也是一个很难有明确结论的问题,但它提示我们的是,文学从来就不是一个乌托邦,它脱离不了现实,也绕不开道德。当文学是一种救赎的时候,它似乎能照亮一个人的一生,而当它是一种巧言令色的时候,它又似乎能做到欺骗一整个世界。这就要求作为读者的我们,必须以更谨慎和更独立的姿态面对文学。

正如萨拉·魏恩曼在这本书中所展示的,不管《洛丽塔》是一部多么经典和著名的小说,也不管其中的男主人公亨伯特采用了多么高级和美妙的叙述,萨拉说她只想牢牢记住那个叫洛丽塔的女孩,和洛丽塔背后那个真实的萨莉·霍纳,不仅记住他们所遭受的伤害,也记住她们试图克服困境、挣脱牢笼,在颠沛流离的持续恐怖中幸存下来的勇气。

好,到这里,这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

作者萨拉·魏恩曼通过深入调查,揭示了纳博科夫的名著《洛丽塔》与萨莉·霍纳绑架案之间的深刻联系。她基于资料和采访,还原了萨莉·霍纳被拐骗和囚禁的经过,以及她最终的悲剧结局。此外,她还对《洛丽塔》这本小说展开了一番文学上的追踪调查。在萨拉·魏恩曼看来,尽管纳博科夫一再否认,可太多证据显示,《洛丽塔》极大参考了萨莉·霍纳案。

这本书不仅是对一个被遗忘悲剧的重提,也是对文学创作过程的深刻反思。它提示我们在面对文学时,需要保持更为审慎和独立的态度,要考虑和思考作者的选择、叙述的偏差以及作品对现实的再现和影响。通过这样的探讨,我们可以更全面地评价文学作品,同时也对文学与现实、道德之间微妙而复杂的关系有更深的理解。

好,以上就是为你介绍的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。另外,也十分推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.“不可靠叙述”,也就是主人公讲出来的这些内容可能经过了主人公的篡改、掩饰、美化,甚至是扭曲,由此它并不是那么可靠。

2.文学从来就不是一个乌托邦,它脱离不了现实,也绕不开道德。当文学是一种救赎的时候,它似乎能照亮一个人的一生,而当它是一种巧言令色的时候,它又似乎能做到欺骗一整个世界。