《泰坦尼克上的“中国佬”》 良舟工作室解读

《泰坦尼克上的“中国佬”》| 良舟工作室解读

关于作者

程巍,中国社科院知名学者,北京大学比较文学硕士,中科院英语文学博士,哈佛大学访问学者,著述颇丰。著名翻译家郭宏安称赞他是“一个现代社会中的古典主义者”,拥有“那份真正进入他人或他物的存在深处的耐心”。《泰坦尼克上的“中国佬”》这本书深入洞悉了20世纪初,西方种族主义与中国民族自卑情结的互相影响,就是一个很好的例子。

关于本书

本书通过大量查阅各种历史文献,从文化学的角度深入解析了西方社会为何虚构、污蔑泰坦尼克号上的中国幸存者。全书内容持之有据,论之有理,文笔老辣激昂。作者如侦探查案一般,从无数典籍、证词、回忆录、新闻记录、影像资料中抽丝剥茧,对整个海难过程进行时间轴梳理和场景重建,再现那一次惊天海难中,形形色色的国家、地区、种族的人们,在面对巨大灾难时究竟如何反应。他重现了100多年前那几天发生的事情,为当年卑劣的“中国佬”洗刷了冤屈。同时从这一事件出发,深入分析了当时中国与西方在种族主义视野下各自的深层心理。

核心内容

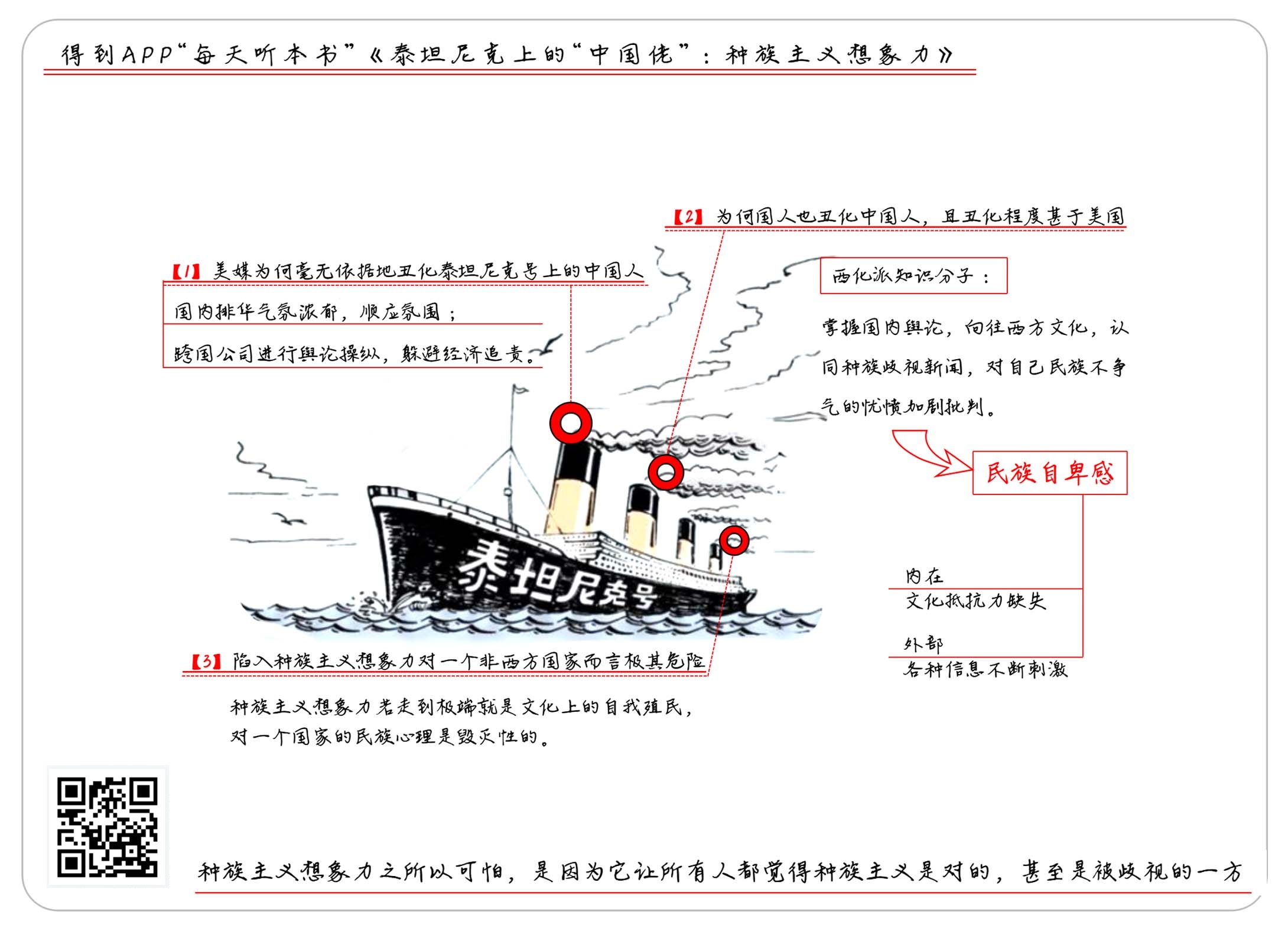

第一,美国媒体为什么要毫无依据地丑化泰坦尼克号上的中国人;第二,中国人为什么毫不怀疑美国人对中国幸存者的丑化,甚至比美国人还激烈地批判这些幸存者;第三,为什么说陷入种族主义想象力对一个非西方国家而言是极其危险的。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫做《泰坦尼克上的“中国佬”:种族主义想象力》,这本书的中文版大约25万字,我会用25分钟的时间为你讲述书中精髓:种族主义想象力之所以可怕,是因为它让所有人都觉得种族主义是对的,甚至连被歧视的一方也这么认为。这句话听上去有点绕,其实说白了,就是别人因为你的黄皮肤而歧视你,把你欺负了,你不但不生气,还觉得真是自己不争气,天生比人差,活该被欺负。这就是种族主义想象力,它把人按照种族划分出优劣高低,用这种虚构的划分去预先判断是非对错,而不是根据事实真相。

作者之所以会研究这么一个问题,还要从100多年前著名的泰坦尼克号沉船事件讲起。1912年4月18日深夜,历经4天海上航行,搭载着700多名泰坦尼克号海难生还者的卡帕西亚号抵达了纽约。蒙蒙细雨中,纽约东河码头上聚集了成千上万的人,迎接卡帕西亚号的到来。他们身份不同,心情各异,有海难者的家属亲友,有警察、海关人员、联邦政府官员、教会人士、围观群众,还有一些与泰坦尼克号有着直接或间接利益关系的跨国公司老板。一天后,《纽约时报》登出了一篇新闻,题目不是《泰坦尼克号海难》,而是《中国偷渡客》,里面详细描述了泰坦尼克号上的几个中国人,如何凭借着自己的种族劣根性,卑劣地在这次海难中活了下来。不久后,这个故事传到了中国,国内的舆论界借此机会,对中国人的国民性进行了一番深刻而激烈的声讨和反思,结论是,中国人真是一个劣等民族。注意,不是单指泰坦尼克号上的那几个中国人,而是全中国的人都是劣等民族,而且这话是我们中国人自己说的。

《纽约时报》的这篇文章,以“从泰坦尼克号上获救的人中有6个中国人”开始,以“联邦政府官员正在为遣送他们回国办理手续”结尾,中间细致地讲述了这6个中国人卑劣地在海难中逃生的故事。但是100多年后,经本书作者程巍仔细查验核对所有证据之后证明,除了那开头与结尾的两句话,整个故事所有细节全是杜撰。但是,那又如何?这并不妨碍美国人相信这是真的,而后说中国人是劣等民族;这也不妨碍当时中国的有识之士们相信了这篇报道,而后展开自我批判,甚至把这件事编入当时的语文教科书里,教育给孩子说中国人有多么的差劲。看着手中的调查真相,以及那些被人视而不见的证据,本书作者程巍深感痛心地说道:那时的我们,正处于一种“种族主义自虐”的状态当中。

说到这里,我要介绍一下本书的作者。程巍是中国社科院知名学者,他通过查阅大量的历史文献,从文化学的角度深入分析了西方社会是如何虚构、污蔑泰坦尼克号上的中国人的。全书内容持之有据,论之有理,文笔老辣激昂,明明是学术著作,读起来却像是一本侦探小说一般畅快淋漓。作者就像一位侦探,从无数典籍、证词、回忆录、新闻记录、影像资料中抽丝剥茧,对整个海难过程进行时间轴梳理和场景重建,再现了那次惊天海难中,形形色色的国家、地区、种族的人们,在面对巨大灾难时究竟如何反应,所谓的“中国佬”们,又究竟经历了什么。在海难发生之后,当人们回到陆地,活着的人们又如何在铺天盖地的舆论声音中,制造出一个个自相矛盾、漏洞百出的由谎言构筑起来的海难神话,而这些谎言从未被质疑。书中图文并茂,尤其对新闻报道中的虚构与矛盾之处,进行了严谨而深入的对比、剖析和解读。作为一名中国人,作者更是为那一段历史深处的人性之阴暗和当时中国国势之艰难而扼腕叹息。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面我们就从以下三个角度来解读本书中的主要内容:第一,美国媒体为什么要毫无依据地丑化泰坦尼克号上的中国人;第二,中国人为什么毫不怀疑美国人对中国幸存者的丑化,甚至比美国人还激烈地批判这些幸存者;第三,为什么说陷入种族主义想象对一个非西方国家而言是极其危险的。

我们就先来看看第一个重点内容:美国媒体为什么要毫无依据地丑化泰坦尼克号上的中国人。

在1912年的美国,当泰坦尼克号海难发生之后,英美媒体便对海难进行了跟踪报道。只不过他们的报道比较奇怪,主要是关注点不太对头。他们关注的焦点,不是海难是怎么发生的,不是谁应该为海难负责,而是当船只下沉时,不同族群的乘客分别干了什么。不仅如此,在对乘客行为的描述中,这些报道还挟带了一种强烈的倾向——赞美自己民族,歧视其他民族。

这些媒体的描述中往往有这样一个场景:一边是深夜大海、寒风凛凛,泰坦尼克号船体正在缓缓下沉;另一边是在船的甲板上,所有的盎格鲁-撒克逊人,也就是血统最纯正的英国人和美国人,男乘客没有一个惊慌,男船员没有一个离岗,他们展现出了极高的绅士风度和骑士精神,坚持让女士和孩子优先进入救生船,许多男士因此而葬身大海。

除开这些盎格鲁-撒克逊民族的男子,船上的其他乘客表现又如何呢?刚才我们说到的《纽约时报》那篇题为《中国偷渡客》的报道说:有6个中国人,在泰坦尼克号还没离开英国港口前,就偷偷溜进了其中一只救生艇,当船撞上冰山时,他们并不惊慌,他们随身都带了女人用的披巾,当听到有人大喊“女士优先入艇”时,他们就拿披巾把自己遮了起来,让船员误认为他们是女人。

即使在今天,如果听到这样的新闻,恐怕每一个国人都会为自己同胞的行为感到羞耻,并对英美民族的绅士风度感到由衷地钦佩。但是请稍等,这些羞耻或钦佩都有一个大前提,那就是这些新闻报道内容属实。本书作者程巍通过详细举证比对,发现那些对英美民族绅士风度的描述纯属虚构,相应的,那些对中国人的侮辱性指控,也都是谎言。

首先,幸存的6位中国人绝非偷渡客,他们是英国唐纳德轮船公司香港分公司的雇员,在香港至利物浦的航线上做司炉工。他们之所以在泰坦尼克号上,是因为他们被公司派到西大西洋航线上工作,所以乘坐了泰坦尼克号去纽约,准备上岗。他们6人登上泰坦尼克的船票是唐纳德轮船公司为他们购买的,是一张三等舱的集体票,票号1601,所以,这6个人出现在泰坦尼克号上绝对合理、合法,根本不是什么偷渡客。其次,他们上救生艇的过程也是严格遵守了妇孺优先的指令,在附近看不到妇女儿童的前提下,经过负责船员的同意,才上了救生艇的。

反过来看,英美民族的男士们也远没有报纸刊登的那么高尚。事实上,最早离开泰坦尼克号的那7只救生艇里,坐着的几乎全是头等舱的男女乘客,而且这些救生艇大多空了一半座位,并且拒绝返回救人。比对泰坦尼克号海难事件全部生还者的数据我们会发现,获救的全部649名成年人中,男士335名,而英国美国男子则有267名,另外,有165名妇女与儿童被留在了沉船上,与泰坦尼克号一起葬身大海。试问,如果妇女与儿童优先,为什么还会有那165条生命遇难呢?那267个盎格鲁-撒克逊“道德楷模”又为何会幸存呢?

然而,就是这样一些经不起推敲、漏洞百出的新闻,却能在美国本土的报纸上连续刊登,并得到广泛的认同。作者分析这里有两个原因,一是此时的美国社会本来就有强烈的排华情绪,二是实力雄厚的跨国公司动用资源操纵了舆论。

回看当时的历史,我们不难想起,那时各个帝国主义国家正在对很多弱小国家进行野蛮的殖民。既然自诩是文明社会,就必须为自己的殖民恶行辩护,不然道义上就站不住,为了解决这些矛盾,英美国家使出的办法就是强化族群差异,构建出一个“族别优劣”的理论。要构建这个理论并不难,因为种族主义本来就跟英国向外殖民的历史密不可分。英国人为了能合理地殖民其他国家和地区,就拿进化论、解剖学、人类演进的规律等各种理论,来印证自己的人种理论,结论当然是盎格鲁-撒克逊民族是最优秀的民族,理当统治世界。

美国的排华情绪也正是笼罩在这种种族理论的氛围下。比如,美国在1882年颁布了一个臭名昭著的《排华法案》,拒绝中国人入境美国,这也是美国通过的第一部针对特定族群的移民法。当时正值美国的淘金热和西部地区开发,需要大量廉价劳工,刚好碰上了中国国内又是饥荒又是战乱,于是大量华人移民就涌入美国谋生,只是去的人太多,给美国本土居民的就业带来了压力。但美国设立这项法案时为自己准备的辩护词,抛出的却是一种种族主义论调,大意是,因为华人是低劣的民族,所以不能让华人入境,来危害我们的自由事业和自由政体,甚至造成我们本土民族的退化。也正是因为这个法案和排华情绪,所以当泰坦尼克号上发现中国人时,英美媒体才会联想到他们是偷渡客,活下来肯定用了某种卑劣的手段。

刚才我们说了英美媒体无端丑化中国人的第一个原因,就是当时社会上高涨的排华情绪,接下来我们再来看那些利益相关的跨国大公司,是如何动用资源操纵舆论的。

泰坦尼克号撞上冰山沉没之后,意识到自己摊上大事了的英国白星航运公司和相关跨国公司立刻展开了危机公关。他们在第一时间动用自身的资源封锁了消息,继而开始操纵舆论。他们通过强化种族歧视,包括煽动排华情绪等方式,压住了对公司管理进行追责的舆论浪潮。至于结果,我们都看见了,大众视线被成功地转移了,将一个原本必须严厉追责的经济事件,转变为了一次对本民族男性优秀品质的热烈赞美。这拯救了英美两国一大波本该陷入危机的行业,比如保险业、造船业、股票交易业、跨大西洋旅游业等等,让他们避过了一场经济上的重大连锁危机。同时,媒体报道也为《排华法案》的继续实施提供了事实依据,因为你们看,中国人确实那么低劣,我们努力阻止他们入境当然是对的。

上面为你讲述的就是第一个重点内容:美国媒体出于两个理由丑化了泰坦尼克号上的中国人,一是因为美国国内排华气氛非常浓郁,他们需要顺应这种氛围;二是跨国公司进行了舆论操纵,试图躲避经济追责。

如果说美国人丑化泰坦尼克号上的中国人尚且情有可原,那么为什么中国人自己对这个虚构的海难故事也如此深信不疑呢?这就是咱们接下来要说的第二部分内容:中国人自己不但相信了美国人对我们的丑化,甚至批判和丑化的程度比美国人还要激烈。

如果我们回顾鸦片战争以来到20世纪初中国社会的思想演变,我们会发现,历史发展到了这一时期,所有的中国传统文化,包括孔孟之道、儒家思想、社会习惯、道德伦理,都已经被打入了十八层地狱,与落后腐朽划上了等号。在这一时期,不管是新文化运动的领袖胡适、陈独秀、鲁迅等人,还是其他的进步知识分子,都对西方文化有着强烈的向往。他们往往都接受过西式教育,并经历过西方文化的浸润,在这个过程中,他们许多人渐渐开始发自内心地认为,西方社会是进步社会、人民是高等民族,而中国社会是落后社会、人民是劣等民族,这使得他们内心深处有着强烈的民族自卑感。比如胡适就说过:“我们必须承认我们自己百事不如人。不但物质机械上不如人,不但政治制度不如人,并且道德不如人,知识不如人,文学不如人,音乐不如人,艺术不如人,身体不如人。”这一连串的“不如人”,听了简直让人抬不起头来。鲁迅的一句话更有名,他说“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”。

当泰坦尼克号的新闻传入中国之后,作为社会中主要舆论喉舌的知识分子们,之所以轻而易举、毫不怀疑地相信了,是因为这一事件再次激起了他们心中长期以来的民族自卑感,他们觉得那些新闻中的中国人,和他们印象中的低劣的中国人一模一样。既然如此,那还有什么好怀疑的?除此之外,泰坦尼克号的新闻传播,整个过程都在英语这个环境中展开,英语是唯一的报刊报道和官方调查机制使用的语言,这也确保了盎格鲁-撒克逊人对海难叙事的控制权。而生还的三等舱的外国人,以及那些不说英语的人,仅仅因为不会说英语,就已经彻底失去了讲述和辩护的可能。加上前文所讲的,英美媒体受到排华情绪影响和跨国公司的操纵,试图用种族歧视来淡化政治危机和经济追责,当中国的知识分子从英美国家的媒体了解到泰坦尼克号沉船经过的时候,其实看到的已经是被歪曲和操纵过的新闻。

这几个原因互相作用,使得中国的知识分子不但没有意识到新闻报道中的种种矛盾和种族主义倾向,反而激发了他们的种族主义想象力,产生了一种强烈的愤慨和恨铁不成钢的情绪,让他们对国人的民族劣根性展开了过度的批判和检讨。比如上海《申报》的报道中,对英美民族的描述是这样的:当此危险之时,明知死在目前,仍能谈笑从容,彼此相让,精神气度,可敬可爱。然而一旦谈及6个中国人,便又话锋一转。另有一篇题作《铁达尼上的国耻》的文章说道:“可是在这时候,丢尽中国人面子的事发生了。四个中国人鬼鬼祟祟地躲进一只救生艇的船底去……中国人不惯遵守秩序的精神,在这里完全表现无遗。这是我们的奇耻大辱,中国又多了一个国耻!”在随后的历史当中,关于泰坦尼克号的事迹,还被反复写进了教科书中教给孩子,向孩子传递那一种种族主义想象力的产物。

上面为你讲述的就是本书的第二个重点内容:中国人之所以自己也毫无理由地丑化泰坦尼克号上的中国人,原因是当时的国内舆论掌握在西化派知识分子手中,而他们几乎本能地认同这种带有种族歧视的新闻,而对自己民族不争气的忧愤又成倍地加剧了他们的批判。

那么,这一些知识分子究竟是怎么一步一步变成这样的呢?这就是接下来要为你讲述的本书最后一个重点:为什么说陷入种族主义想象力对一个非西方国家而言是极其危险的。

当泰坦尼克号新闻传入中国国内时,自诩进步的西化派知识分子们几乎不加思索地接受了这一虚构的事实,包括那些头脑聪敏、影响力很大的人。我们现在知道,那些新闻根本经不起推敲,可他们还是毫不犹豫地接受了,并且以此为起点,对中国人的劣根性展开了激烈批判。国内最精英的头脑们,他们拥抱西方,认同西方的价值观甚至人种观,他们用一套西方的话语体系来批判中国人,却没有发现那一套话语里包含的社会达尔文主义和西方中心论。他们心中潜伏着的种族主义,在一个具体事件面前引爆了,变成了种族主义的想象力。他们不但对那些带有强烈种族歧视的新闻照单全收,而且还在此基础上更进一步,把个体的行为上升为国民性的批判。这就是种族主义想象力的可怕之处,西方国家歧视中国,觉得没什么不对,而被歧视一方的中国对此竟然也表示认同,这种倾向走到极端,就是文化的自我殖民。

西方国家,尤其是英国,对殖民地进行文化殖民并不是什么秘密,印度就是一个显著的例子。印度有一个名词,专门用来指代那些社会中西化派的知识分子,叫做“麦考利的孩子”。“麦考利”指的是托马斯·麦考利男爵,在19世纪中叶,这个人曾经担任印度殖民当局的教委会主席。他提交了一份《教育备忘录》,这一份备忘录主张废除印度本地语言教育,将英语作为印度教学语言和官方语言。他们的目的在于培养一批本地人做傀儡,来帮助英国治理殖民地。

几十年后,当英国去考察文化殖民的成果时,他们看到这样一个景象,当时的文献记载道:印度的西化派学者和学生,在一切场合都使用上个世纪古风盎然的书面英语,这些土著的模仿本能及其取悦他人的欲望永远使人无法知道他们的情感是真是假,事实上,他们是否知道自己是谁,都令人大生疑问。我们看到,西化派的印度人在英国人面前就像一帮小丑,而这些小丑显然以为自己融入了西方世界,举手投足间都是一副英国绅士的派头。这是一幅非常恐怖的画面,他们已经不知道自己到底是谁了。文化本是国家和民族的根,他们的根被彻底斩断拔除了。

英国把文化殖民策略这一套用得很溜,而且不仅是在殖民地,包括在那些它想要殖民的地区,也会使用这一套手段,也包括当时正遭受列强瓜分的中国。当然,印度和中国不能完全相提并论,中国从未被完整的殖民过,中国的知识分子也从未成为所谓“麦考利的孩子”。中国知识分子民族自卑感的产生,更多是源于另外两个原因。一是他们内在的文化抵抗力缺失了,那种抵抗力本来应该是由本土文化提供的,但在20世纪初那会,中国已经被列强武力凌辱和经济掠夺了几十年了,中国人的文化精神几乎瘫痪,中国人对本土文化也已经毫无自信可言。二是总有各种外部信息来不断刺激他们的民族自卑感,比如列强的侵略瓜分、不平等条约的签订,而泰坦尼克号的新闻就成了一个导火索,引爆了知识分子的种族主义想象力。

作者在书中分析道,当这些知识分子对本民族文化的自信坍塌以后,学习西方文化时,就缺乏一种对西方文化进行判断和取舍的本土文化。这些本土文化本该像一个人的免疫系统一样,辨别西方文化中的精华与糟粕,但西化派身上却失去了这样一个文化免疫系统,这导致了他们在学习西方文化时几乎是照单全收。同时,中国在这一段历史中所遭遇的种种历史性劫难,总在不断刺激他们心中的民族自卑感,让他们忧愤难当。内外两个因素共同作用于西化派知识分子身上,使得原本来自西方文化的种族歧视,渐渐在他们的意识中变成了有根有据的事实。他们逐渐陷入了一种种族主义自虐的心态当中,并在应对自己和西方民族的各种事件时,越来越习惯于利用种族主义的想象力,下意识地把西方等同于文明、先进、美好,把中国想象成落后、愚昧、卑劣,并且觉得理所当然。而这一种心态若走到极端,就是文化上的自我殖民,这对一个国家的民族心理是毁灭性的。

说到这,今天的内容就聊得差不多了,下面来简单总结一下今天为你分享的内容。

首先,我们说到了美国媒体为什么要毫无依据地丑化泰坦尼克号上的中国人,原因有两个,一是与美国当时的内政外交情况有关,国内排华情绪高涨;二是跨国公司为了避免经济上的追责,利用手段操纵舆论来转移大众视线。

其次,我们说到了中国人为什么自己也如此毫无理由地丑化泰坦尼克号上的中国人,原因是当时的国内舆论掌握在西化派知识分子手中,而他们几乎本能地认同这一种带有种族歧视的新闻,而对自己民族不争气的忧愤又成倍地加剧了他们的批判。

最后,我们说到了陷入种族主义想象力对一个非西方国家而言是极其危险的。西方人认同种族主义不难理解,然而如果非西方国家的人在学习西方时认同了种族主义,并且不时地陷入种族主义想象力当中,那就很危险了。这种想象力若走到极端,就是文化上的自我殖民,对一个国家的民族心理有着毁灭性的影响。

关于泰坦尼克号上的中国人,如果你看过詹姆斯·卡梅隆那部经典的电影《泰坦尼克号》,可能记得片中有这样一幕。在三等舱乘客包括男主人公杰克正寻找自己舱位的时候,镜头中出现了一个华人,那位华人正对着墙上的英文指示牌翻阅一本词典。后来,海难发生后,这位华人又出现在通道里,而当泰坦尼克号下沉时,他在副官的默许下进入了救生艇。我们知道,卡梅伦在拍摄泰坦尼克号前做了大量工作,他对泰坦尼克号海难的发生过程,几乎有着像考古学家般的热情和严谨,所以,卡梅隆让一个华人乘客出现在泰坦尼克号上,并且出现了三次,在某种程度上也是在给当年的那些华人乘客作证,他们的道德是没有污点的,一百年前的新闻报道并不属实。关于泰坦尼克号上这6位中国人的真实故事,英国导演阿瑟·琼斯还拍摄了一部名为 The Six 的纪录片,这部片子就计划在2018年上映,如果你有兴趣可以去看看。

关于20世纪西化派知识分子在西方文化与中国本土文化之间的态度,有着深刻的历史背景和原因,不能一概而论。本书从一个侧面着眼,强调的是西化派知识分子早期的文化态度,以及这一种文化态度造成的重大影响。但我们也不得不看到,若没有那一种重大的、颠覆式的影响,旧中国也难以从几千年的文化束缚当中解放出来,从而走上与世界接轨、民族自强的道路。

并且,几十年时局变动,西化派知识分子的思想也并不是一成不变的,即便是同一个人的态度,前后也可能截然相反。比如刘半农,本是新文化运动的旗手,最激进时甚至号召大家废除方块字,改用拼音文字,但当他旅欧返回,看过了欧洲人的真实模样之后,他变成了一个彻底的民族主义者,倡导要接续中国传统文化的精髓,抵御西方的文化殖民。那一句“不能别人还没来殖民我们,我们自己先给人家做预备”,就是他说的。所以,西化派知识分子对西方文化中的精华与糟粕,其认识是有着不断加深和更新的过程的,并没有一直陷在那种种族主义想象力当中。更何况,当时中国除了西化派,还是有许多知识分子清醒地认识到本国文化的重要性并为之努力的,譬如梁启超、王国维、辜鸿铭、学衡派诸君等等,数不胜数。

20世纪初,中国的知识分子在历史的进程中,通过不停地学习与思考,调整着自己的民族态度和文化态度,在那个特定的历史时期发挥着不可替代的作用,他们的是非功过,也不是一两句话说得清的。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

-

美国媒体因为当时国内排华情绪高涨、跨国公司为了避免经济上的追责等原因,操纵舆论转移视线,毫无依据地丑化泰坦尼克号上的中国人。

-

中国国内舆论掌握在西化派知识分子手中,因为他们本能地认同这种带有种族歧视的新闻,忧愤之下加力批判。

-

非西方国家的人在学习西方时认同了种族主义,并不时陷入种族主义想象力当中,非常危险,一旦走到极端,就是文化上的自我殖民,对一个国家的民族心理有着毁灭性的影响。