《民族主义》 苗博特解读

《民族主义》| 苗博特解读

关于作者

斯蒂芬·格罗斯比,美国克莱姆森大学哲学宗教系教授,主要研究宗教和民族关系。斯蒂芬博士毕业于芝加哥大学著名的社会思想委员会,在其中受到了严格的跨学科训练。

关于本书

和一般从国际政治视野看待民族问题的著作不同,在本书中,斯蒂芬从哲学、宗教、心理学等多个视角来解释民族和民族主义,把民族的存在与人类最本源的焦虑——生存焦虑联系在了一起,提供了一个非常独特、深邃的解释。面对民族主义这样一个复杂的、多面向的问题,本书聚焦于其中一个人文主义的、理论化的面向。

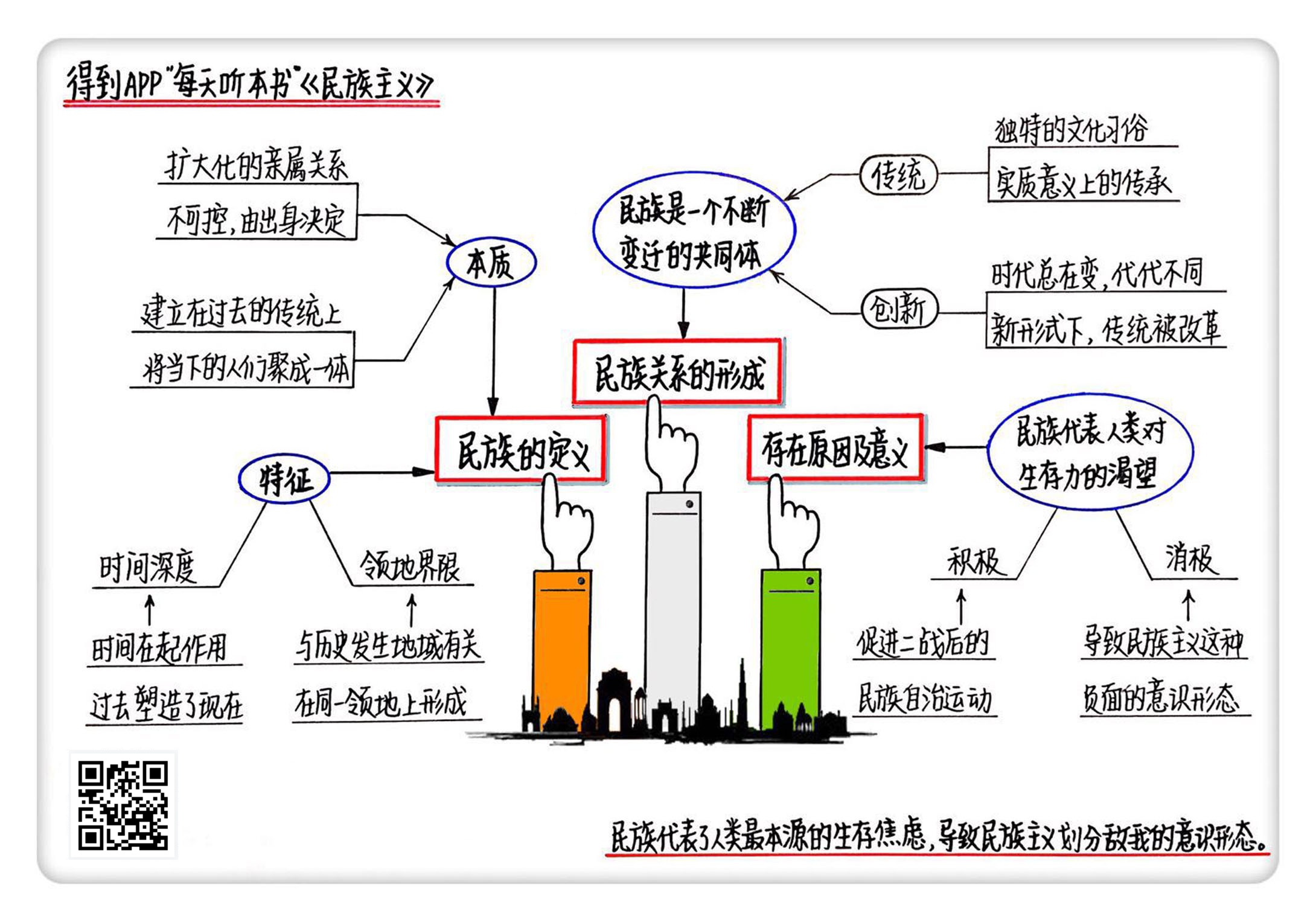

核心内容

民族是一种扩大化的亲属关系,它具有时间深度和领地界限这两大特征;民族是人类社会最古老的关系之一,它的存在至少可以追溯到前现代社会;民族的长期存在反映了人类根本上的生存焦虑,也就是将自我不断地繁衍和传承下去的渴望。这种生存焦虑既有积极作用也有消极作用,它曾经驱动“二战”后谋求民族自治的政治运动,也带来民族主义这样一种划分敌我、传播憎恨的意识形态。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《牛津通识读本:民族主义》。这本的中文版大约9万字,我会用大约25分钟的时间,为你讲述书中的精髓:民族的长期存在代表了人类最本源的生存焦虑,这种生存焦虑导致了民族主义这种划分敌我的意识形态。

围绕民族问题产生的冲突,一直是威胁世界和平的重大问题。比如,有一个叫做爱尔兰共和军的民族主义军事组织,为了达到把爱尔兰从英国独立出来这个目标,从20世纪30年代开始,就在英国制造各种恐怖袭击事件。最严重的一次,共和军成员将1600公斤炸弹放到一辆面包车里,在曼彻斯特市中心引爆。爆炸产生了300多米高的蘑菇云,炸出了一个15米宽的大坑,市中心三分之一的地段受到影响,经济损失达到7亿英镑,成为英国从二战以来最大的一起炸弹袭击。一直到1998年,英国政府许诺爱尔兰可以组建自治政府,爱尔兰共和军才放弃持续了半个多世纪的武装斗争。

在当今世界,这种由民族主义情绪驱动的袭击事件,也不罕见,常常造成令人痛心的流血冲突。我们不禁要问,为什么民族主义有着这么强烈的情感驱动力?民族这种将人类划分成不同群体的形式,对我们到底意味着什么?在当今这个全球化、同一化的时代,为什么人们还是执着于按照一些古老的标准,将“我们”和“他们”区分开来?

这些问题的答案,就在这本关于民族和民族主义的书里。这本书是牛津通识读本这套丛书中的一本。这套书的特点就是在简短的篇幅里,由该领域公认的专家,对这一主题作出精炼的介绍。对于原来不太了解这个话题的人,这套书能够起到一个很好的引进门的作用。而在我要解读的这本书里,你将理解什么是民族,什么是民族主义,它们的存在对人类意味着什么,从而更深入地理解新闻热点中这些由民族问题引发的冲突和争端。

这本书提出:民族是一种扩大化的亲属关系,它具有时间深度和领地界限这两大特征。民族是人类社会最古老的关系之一,它的存在至少可以追溯到16世纪之前的前现代社会。民族的长期存在反映了人类根本上的生存焦虑,也就是将自我不断地繁衍和传承下去的渴望。这种生存焦虑既有积极作用也有消极作用,它曾经驱动二战后谋求民族自治的政治运动,也带来民族主义这样一种划分敌我、传播憎恨的意识形态。

这本书的作者叫做斯蒂芬•格罗斯比,是美国克莱姆森大学哲学宗教系的教授,主要研究宗教和民族关系。斯蒂芬博士毕业于芝加哥大学的社会思想委员会,这个委员会特别值得说一说,它在学术界是一个非常独特的存在。跟一般的社会学系、政治学系不同,它从建立一开始,就立志要培养思想家和大师,不招本科生,只招研究生,对招进来的硕士和博士进行跨学科的培养。

怎么个培养法呢?比如说,在著名学者带领下,攻读文史哲、神学、美学等方面的原典。著名经济学家哈耶克,诺贝尔文学奖得主T•S•艾略特,都曾是这个委员会中的老师。江湖传闻,这个委员会中的博士,常常要读上十年才能毕业,有的要甚至超过十五年。

虽然我们不知道斯蒂芬花了多久才毕业,不过,可以肯定,他在这个机构中受到了严谨的跨学科训练。在这本书中,我们看到,和一般从国际政治视野看待民族问题的著作不同,斯蒂芬从哲学、宗教、心理学等多个视角来解释民族和民族主义,把民族的存在与人类最本源的焦虑——生存焦虑——联系在了一起,可以说提供了一个非常独特、深邃的解释。当然,民族主义是一个复杂的问题,有很多面向,本书聚焦的是其中一个人文主义的、偏理论化的面向。

因此,如果你希望在本书中获取具体的历史知识,像是两次世界大战、二战后的民族独立运动、多民族帝国例如苏联的解体,等等,可以在听完这本书之后,结合书里的理论,去阅读相关的历史或国际政治书籍。

好了,在聊完这本书和作者的背景之后,我们来介绍一下这本书的主要内容。我将为你讲述三个重点内容。第一,我们如何定义民族这样一个抽象的概念?第二,民族这种关系是什么时候开始形成的?第三,民族为什么长期存在,它对人类的意义到底是什么?你可以看到,这些问题都很基本,但是也很重要,符合这本书作为入门书的定位。

我们先来看看整本书的一块基石,那就是,到底什么是民族?斯蒂芬认为,我们必须先认识民族是什么,才能进一步思考围绕着民族产生的种种问题。他简明扼要地提出,民族本质上是一种扩大化的亲属关系,这种关系的核心特征,是它既具有时间深度,有领地界限。

这个定义有点抽象,我们把它拆成三块,一块一块地讲。民族是一种扩大化的亲属关系,这是什么意思呢?我们知道,作为社会人,我们的一生都生活在各种各样的关系里。比如说,在家庭中,我们是子女、配偶或者父母,在社团或者政治党派中,我们是成员,在一个国家中,我们是公民,同样,在民族中,我们是本民族的一员。然而,决定你有资格进入这些关系、在其中扮演一定角色的条件,却有很大的不同。

如果你想加入一个社团或者是政治党派,这些组织可能会对你提出一些要求。比如说,一个音乐社团希望你会某一种乐器,或者会唱歌。一般情况下,这些要求都不是高不可攀的,而是通过后天的努力,有希望达到的。甚至连加入或退出一个国家,在现代社会也很常见,往往有具体的移民政策和改换国籍的规章制度,只要照章办事就可以了。

但是,决定你成为一个家庭、或者一个民族的成员的先决条件,却不在你的控制范围之内,而是由你的出身情况这样一个生物事实决定的,用俗话说,就是投胎。你生下来就属于一个家庭,继承你父亲或母亲的民族属性,这是你的默认设置,后天无法改变。

中国有一个神话人物叫哪吒,他和父母闹矛盾,一怒之下,割肉还母,剔骨还父,用这种惨烈的方式来切断和父母的关系,正说明由人的生物属性决定的社会关系,是最不由自主、也最难变更的。在这个意义上,我们可以看到,虽然民族是一个常常和国家放在一起的“大词”,它在本质上与家庭更接近,是人类的几种亲属关系之一。

斯蒂芬认为,民族是一种扩大化的亲属关系这个观点,可以在许多神话传说中找到依据。说来也巧,全世界有许多民族,都不约而同地流传下来一种传说,那就是所有的民族成员都有同一个祖先。比如,古代的以色列人认为,他们都是一个叫做亚伯拉罕的人的后裔。

日本人认为,所有日本人都是第一个天皇的后代。在中国,我们有个再熟悉不过的称谓,“炎黄子孙”,用来指代华夏族也就是汉族。光从字面上我们也看得出来,这个称谓的意思是所有的汉族都是一家人,是古代传说人物炎帝和黄帝的后代。

当然,这些神话传说不一定符合事实,它们是远古时代的人们对集体记忆进行艺术化加工的产物。但是,经过一代又一代人的传承,这些故事、神话、历史被糅合到了一起,构成了每个民族独特的、对自己的过去的理解。更重要的是,这种对过去的理解,构成了现在的一部分,是将一个民族和另一个民族区分开来的关键。对民族中的成员来说,他们在接受教育、发展心智的过程中,不可避免地接触到这些文化遗产,学习不同的习俗规范,很自然地接纳它们,成为自我的一部分。

当一个人遇到另一个有着同样习惯、认同同样的传统的人,他们会觉得彼此之间有着无形的情感联系。斯蒂芬把这样一种心态,命名为“集体自我意识”。它既是自我的一部分,又与民族这个更大的共同体中的其他人共享。这种意识建立在过去的传统上,将当下的人们凝聚成一体。民族的特征之一是时间深度,民族的概念里必须有时间在起作用,过去塑造了现在,就是这个意思。

比如,一个移居海外的中国人,他仍然保留着端午节吃粽子这个习惯,也懂吃粽子这个行为是一个历史悠久的传统,出处是为了纪念古代人物屈原。当他在端午节包了些粽子,带给公司同事吃时,从没接触过粽子的老外可能会觉得,这种芦苇叶包着的东西是什么鬼?但同样来自中国的同事,却很有可能愉快地一起吃。这种时候,即使所有人都有同一个国家的公民身份,他们的民族认同仍然是不一样的。这就是在深厚的历史基础上形成的文化传统,对当下存在着无形而又强大的力量。

斯蒂芬还认为,一个民族的独特传统,不仅与一段独特的历史有关,也与这段历史发生的地域有关。纵观历史,民族常常在同一个领地上形成,一方水土养育了在那里生生不息的民族。这个领地是民族赖以形成的空间载体,对这个民族的成员来说,这个空间与其他空间不同,是有特殊意义,承载着归属感和认同感的故土。

以色列建国的例子,充分说明了人们对故土的追逐可以强烈到什么程度。20世纪时,流散在世界各地的犹太复国主义者坚持认为,他们的国家必须建立在古代以色列存在的地方,也就是当时巴勒斯坦的领土上。虽然在1948年,根据联合国通过的分治方案,犹太人成功圈占了巴勒斯坦地区大约一半的领土,建立了以色列国,但是,阿拉伯国家联盟并不接受这个方案,在以色列复国后没多久,就发动了第一次中东战争。

一直到今天,中东地区仍然是“世界的火药桶”,这背后有出自现实考虑的资源争夺、也有人们对自己理所应当归属于某一空间的执念。这就是民族的第二个特征:领地界限。

好了,以上就是我们说的第一个重点,民族是一种扩大化的亲属关系,这种关系既具有时间深度、又具有领地界限。把这个定义简单粗暴地翻译一下,就是说,民族在本质上是一大家子人,这家人世世代代在一块土地上生活,拥有一些独特的传统习俗。当然,这其实是一个理论上的脑洞,一个简单化的定义,不能说跟现在的现实情况完全吻合。很显然,光是汉族就有这么多人口,赵钱孙李百家姓,并不是我们一般认知中的的一家人。虽然生物科学领域有关于基因的研究认为,全球人类的祖先都来自非洲。

美国伯克利大学研究线粒体DNA的科学家,还提出了一个“线粒体夏娃”理论,认为全人类的母亲是大概20万前的一位非洲女性,被称为“夏娃”。也就是说,斯蒂芬的观点不是完全没有证据支持。不过,在看待他对民族的阐述的时候,还是要提醒你注意,他的定义不是对现实的写真,是带一点理论想象力的观点。

好,说完了定义,接下来我要为你讲一讲既然民族是这么重要的一种关系,那么,它是什么时候形成的呢?是不是存在一个临界点,过了这个点,我们可以说,现在世界上又存在了一个新的民族呢?

对这个问题,斯蒂芬首先承认,民族这种关系是什么时候形成的,事实上非常难回答。因为历史上民族的形成是一个复杂的过程,不是一件工程师设计的产品,有明确的“生产日期”。因此,他认为,具体某个民族形成的确切时间,是不能确定的。

这种不确定性,还和民族融合在不断发生有关。斯蒂芬认为,民族是一个不断变迁的共同体,代表着传统和创新之间的一种艰难平衡。一方面,独特的文化习俗是确定一个民族边界的重要特征,而习俗和传统需要通过一代又一代人的承认,才能得到实质意义上的传承,否则就会沦为没有意义的、死掉的符号。关于这一点,你不妨思考一下握手这个例子。

我们知道,在现代社会,握手是两个人见面时表示相互问候的常见习俗。当一个人向另一个人伸出手,这两个人其实就在参与这种叫做握手的习俗。更重要的是,正是通过这两个活生生的人的参与,这个习俗“活”了下来,得到了认可和传递。构成民族特征的各种习俗也是这样,需要各成员的参与来肯定领地中形成的各种传统。一旦习俗和传统不再被每一代人肯定,关于这个民族的各种符号和象征,史书也好,纪念碑也好,就像拉丁文一样,实际上已经死亡了。这就是传统对民族的重要性。

但是,时代总是在变迁,每一代人面临的形势,常常与上一代人不同。面对新形势,传统经常被改革,新的“传统”又出现,或者被“缔造”。

比如说,清朝末年,以孙中山为首领的中国同盟会,认为满清皇室是入侵者,是要被推翻的敌人。他们提出的十六字政治纲领,就明确说要“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,这里的“鞑虏”就是对满清皇室的蔑称。然而,等到1911年中华民国成立之后,为了促进中国的民族团结,孙中山又提了一个新口号叫做“五族共和”,意思是中国的五大民族:汉族、满族、蒙族、回族、藏族要和谐相处,共建共和国。

而1949年后的中国人,恐怕已经对“五十六个民族是一家”的“中华民族”新传统,习以为常了。所以说,传统在变革,民族融合一直在不断发生,用斯蒂芬的原话来说,“没有哪一个民族像是用无生命的材料制成的工具一样绝对稳定”。

不过,虽然斯蒂芬认为民族的起源不能确定具体日期,但他也指出,民族的形成至少可以追溯到前现代社会。他明确反对学术界另外一个流行观点,那就是民族是在十八、十九世纪,随着工业化和现代化才形成的。这种观点认为,在前现代社会,由于生产体系、技术水平的落后,人们之间的相互联系,还没有紧密到形成民族这样一种共同体的程度。一直到了近代,工业资本主义、现代通讯、公共教育等因素的发展,促进了不同地区人口的融合,才形成了统一的民族共同体。斯蒂芬认为,这种对民族的看法是比较狭隘的。

大概是因为在读博士的时候钻研了各类经典的缘故,斯蒂芬一口气举出了四个例子来反驳这种观点。这些例子来自全世界不同时期、不同地方、不同文字的古代典籍,像是公元4世纪的斯里兰卡史书,希伯来文的《圣经》,公元8世纪的日本编年史《古事记》,还有13世纪的波兰编年史。这些来源各异的叙述有一个共同点,那就是它们都采取神话和史实相结合的方式,描述了那时就存在的拥有共同宗教和领地的民族关系。

其中一个例子,讲的是古代以色列人怎么样结合出埃及记的神话故事和与非利士人的战争历史,来塑造一个统一法律、统一宗教、统一领地的全体以色列人的民族形象。斯蒂芬认为,在这些前现代社会中,根据领地内的亲属关系,围绕共同的集体记忆构建出来的共同体,符合他对民族的定义。因此,民族并不是一个近代才出现的产物,而是从前现代社会一直延续到今天的,极其富有生命力的一种关系。

好了,以上就是我们为你讲述的第二个重点,民族是一个不断变迁的共同体,代表了传统和创新之间的平衡,民族的起源很难确定具体日期,但根据多种古代典籍的记载,至少可以追溯到前现代社会。

如果斯蒂芬的观点符合史实,那么,为什么民族这种人类形成群体的形式,会从前现代社会一直延续到今天呢?特别是在当今这样一个全球化、同一化的时代,民族这种以坚持某些悠久传统来划分关系的形式,可以说与时代大势背道而驰。民族的存在对人类的意义到底是什么?这种意义对我们的生活有着什么样的影响?这就是接下来我要为你讲述的重点。

斯蒂芬认为,民族这一关系的长期存在,代表了人类对生存力的渴望,而这种生存焦虑是一把双刃剑,一方面,它驱动了二战后反对殖民主义、民族国家独立的大潮,另一方面,它带来了民族主义这样一种不利于人类和睦的意识形态,导致了憎恨、冲突、战争和分裂。

从我们前面讲的民族是一种扩大化的亲属关系这个角度,民族的长期存在说明了人们的生存焦虑这个观点,其实就不难理解了。你可以先思考一下家庭这种最基本的亲属关系,它也是人类面对生存焦虑形成的重要关系之一。

咱们中国人有句俗话,叫“不孝有三,无后为大”,说的就是如果一个家庭不繁衍后代,在传统观念看来是最大的罪过。这句话,可以说是对生存焦虑最通俗、也最赤裸裸的一个说明。这句话说明,人们常常是通过家庭,实现了对自身繁衍的渴望,缓解生存焦虑的。

但是,如果我们把通过家庭实现的传承,只看作具体的某一家人实现了繁衍的话,这种观点是狭隘的。因为人们以家庭为单位实现的传承,既是有形的,也是无形的;既属于具体的个体,也属于民族这样一个扩大化的共同体。这个怎么理解呢?一方面,人们通过组成家庭,遗传给子女有形的血肉和身体。另一方面,家庭还遗传给子女无形的文化传统,比如说语言、习俗,这些来自比家庭更大的共同体,也就是民族。

也就是说,一个孩子在属于某一民族的某个家庭中长大,在他自我形成的过程中,他会习得和继承所属民族的文化传统,这些传统会内化成为他的自我的一部分。比如说,他会学习自己民族的语言,通过这种语言来理解世界、表达自己。而我们知道,语言是思维的载体,这意味着,这个孩子从父母那里继承肉身,从民族这个更大的共同体中继承精神,就这样,民族的传统在个体的身上实现了传承。而当某个具体的人将民族中某些传统,内化为自我的一部分之后,出于人类害怕死亡的天性,他自然而然渴望把它们接着传承下去。这种人类面对死亡和虚无的终极焦虑,对自我的存在的迷恋,正是民族这种关系长期存在的原因。

在斯蒂芬看来,这种人类对把自我延续下去的迷恋,是一种天性。那么,这种天性带来的生存焦虑,对我们的生活到底存在什么影响?

斯蒂芬认为,民族主义就是生存焦虑结出来的一个果实,而且是一个恶果。他认为民族主义是一种极端的意识形态,这种意识形态要求本民族成员绝对的忠诚。这种忠诚建立的基础是一种不容置疑的信念,坚信本民族的生活方式是最好的。为了强调本民族的认同,一个常用的办法就是鄙视其他民族的习俗和方式,甚至把其他民族看成假想敌。

比如说,法国民族主义包含的理念就是,要成为法兰西民族的良民,一个人必须憎恨英格兰和日耳曼的所有事物,不真正这么做的人,就不是真正的法国人。斯蒂芬强调,这种意识形态并不是在近代欧洲民族国家形成的时候才出现的,在更早的时期,它就已经是人类划分敌我的一种普遍情感了。比如说,生活在公元前二世纪的罗马政治家老伽图,就表达过对所有希腊事物的憎恨。因为民族的传统构成了自我的一部分,在一定意义上,我们可以说民族主义情绪像一种集体自恋。

可以看到,斯蒂芬对民族主义的态度基本上是负面的,根据他的定义,民族主义者是一群固执认为自己的生活方式、习俗和传统是最好的人,对分歧缺乏包容,对其他民族充满憎恨,再极端一点,就有点法西斯主义者的意思了。

斯蒂芬自己也提到,法西斯主义是民族主义“更加怪异的表现形式”。但是,他也强调,民族代表的生存焦虑,并不必然等于民族主义,后者是一种不利于人类和睦的意识形态,前者在有的情况下具有积极意义。一个典型的例子就是,二战后反对殖民主义、谋求民族自治的政治运动,很大程度上就是由这种对“亡国灭种”的焦虑推动的。所以说,民族代表的生存焦虑,并不必然导致压迫和敌对,有时候带来的是自由和解放。

好了,说到这儿,这本书的内容就聊的差不多了。下面,来简单回顾一下为你分享的内容。

首先,我们说到了斯蒂芬对民族的定义。在他看来,民族本质上是一种扩大化的亲属关系,跟家庭非常类似,民族成员的身份由先天的生物事实决定。但是,民族和家庭、宗族等其他亲属关系不的是,它具有时间深度和领地界限这两大特征。

其次,我们说到了民族的存在历史。斯蒂芬反对民族是在近代随着工业化和现代化才形成的这种观点,他认为民族这种关系至少可以追溯到前现代社会。但是,他也指出,民族是一个不断变迁的共同体,是传统和创新之间的平衡,民族融合一直在发生,因此某个民族成立的确切时间是不能确定的。

最后,我们说到了民族为什么长期存在,民族的存在对人类的意义是什么。斯蒂芬指出,因为每个民族成员都继承和内化了本民族的传统,因此民族的存亡一定程度上等同于个体的存亡,在这种生存焦虑的驱使下,人们想方设法实现自我的繁衍和传承,使得民族这种古老的关系生生不息。但是,这种生存焦虑是一把双刃剑,它促进了二战后的民族自治运动,也导致了民族主义这样一种负面的意识形态。

好了,以上就是这本书的主要内容。

可能是因为斯蒂芬的学术背景,这本书和一般从国际政治角度讨论民族主义的著作不同,在分析民族和民族主义时,视角更为独特、深远,挖掘出了民族和民族主义背后的深厚文化意涵。不过,不得不说,这本书其实是“名不符实”的,因为它的标题虽然叫做“民族主义”,实际上主要篇幅都在讨论民族。在终于谈到民族主义时,却蜻蜓点水,草草收尾。虽然斯蒂芬自己辩解说,要了解民族主义就必须先了解什么是民族,他也特别强调,民族代表的生存焦虑,和极端一点的民族主义意识形态不是一回事。

但是,在提供了这样一个精彩判断之后,他却就此打住,没有进一步阐述民族在什么情况下会产生民族主义这种排他情绪,民族主义在历史上和在当今的具体影响有哪些等重要问题,不得不说是个遗憾。对这些问题感兴趣的读者,还需要参考其他著作,来获得对民族主义更深入的认知。

撰稿:苗博特 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.民族是一种扩大化的亲属关系,这种关系既具有时间深度、又具有领地界限。

2.民族的起源很难确定具体日期,根据多种古代典籍的记载,至少可以追溯到前现代社会。

3.民族的存亡一定程度上等同于个体的存亡,在这种生存焦虑的驱使下,人们想方设法实现自我的繁衍和传承,使得民族这种古老的关系生生不息。