《欺骗世界的医生》 王朝解读

《欺骗世界的医生》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

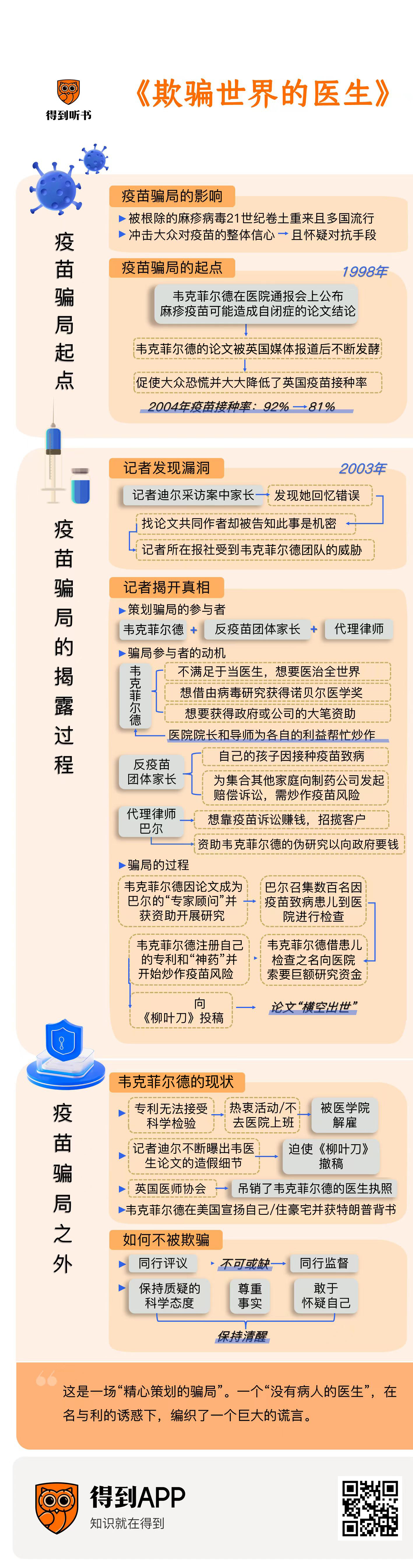

今天我要为你讲的《欺骗世界的医生》,这个标题里的医生是谁?如果直接说他的名字,他的名字安德鲁·韦克菲尔德,你可能没有听说过,但你大概听说过“反疫苗运动”,而韦克菲尔德最为人熟知的称号就是“反疫苗运动之父”。1998年,他发表论文声称有种疫苗会引发儿童的“肠脑综合征”,并进一步造成自闭症。此文一出,引起轩然大波,英国的麻疹疫苗接种比例倒退了几十年。

不过,这本书的主人公其实并非只有韦克菲尔德,还有本书的作者布莱恩·迪尔。他是一名英国的调查记者,专长就是医学领域的调查报道。他从2003年开始追踪调查韦克菲尔德的各种活动,一直持续到本书完稿的2019年。他从一开始希望证明疫苗存在产品问题,后来先是逐渐发现韦克菲尔德背后的利益网络,然后又揭发了当年的论文造假,让韦克菲尔德名声扫地。但韦克菲尔德并没有就此认输,而是跑到了美国想要东山再起,还拉拢了特朗普。这本书讲述的是一场精心策划的医学骗局,也是一场长达十六年的疑犯追踪,也是追寻真相的迪尔和掩盖真相的韦克菲尔德们不断交锋的精彩故事。而这个故事,可以被看作一个典型案例,帮助你理解一连串真假交织的纷繁现象背后的真相。

不过,在开讲故事之前,我们要先多讲几句疫苗安全问题。需要注意的是,本书所讲的疫苗骗局,可以精确地描述为“麻腮风疫苗会造成自闭症”,然而韦克菲尔德和他的盟友们往往把这当作一个滑坡的起点,顺势所有疫苗都捆绑在一起,一棍子打死,这恰恰是“反疫苗运动”反科学的地方。随着医学发展和大众监督的不断完善,经过完整的多轮临床试验,并且生产质量、储存、运输等等环节上都达到标准,一款疫苗应该是足够安全的。但是,我们抱着科学的严谨态度,必须要承认,疫苗的确可能会引起不良反应。世界卫生组织列明了五种“预防接种不良事件”,包括:

第一,疫苗产品相关反应,由疫苗产品的一种或多种固有特性引起或促发,比如疫苗内含有活性成分、防腐成分等等,接种者可能对它们过敏。

第二,疫苗质量缺陷相关反应,也就是因为包括接种器具在内的疫苗产品存在质量缺陷。

第三,免疫接种差错相关反应, 是由于疫苗的储存、运输和处理、处方或接种操作不当导致的。

第四,免疫接种焦虑相关反应,也就是因为焦虑、恐惧等心理原因导致的。

第五,偶合事件,也就是以上四种情况都不属于,但是与免疫接种存在时间关联性,也会被认定为不良事件。

历史上确实也出现过重大的疫苗事故,比如1955年,美国卡特实验室生产的灭活脊髓灰质炎疫苗投入使用后,反而出现4万人患上脊髓灰质炎,其中200多人永久残疾,还有10人死亡。事后调查显示,由于灭活不彻底,在两个产品罐中检查出了活病毒,也就是说,直接把病毒打到了接种者身体里去了。

而今天我们要讲的这个故事,却并非以上五种之中的任何一种,而是韦克菲尔德等人为了个人利益一手炮制的巨大骗局。这一骗局让本已接近被根除的麻疹病毒在21世纪卷土重来,多个国家重新出现麻疹流行。根据世界卫生组织的数据,仅在2022年,麻疹就造成了约13.6万人死亡,其中大都是儿童。

更可怕的是,这个骗局的影响不仅仅局限于一种病毒,它还冲击了大众对疫苗的整体信心,让人类对抗流行病的最有效手段之一被蒙上怀疑的阴云。这到底是怎么一回事?接下来,我们就跟着迪尔的调查,一起回顾这场影响深远的案件。

好,那么在一开始,就像所有的大侦探一样,我们还是要回顾“案情卷宗”,了解事件的来龙去脉,首先,当然要找到案件的起点。

我们得回到1998年2月26日上午十点,英国伦敦的皇家自由医院召开了一次情况通报会,这是一家小医院,英国每年对医院有一个评估,满分是五分,而这家医院在关键评分项目上只能得到两、三分。这次通报会的主题是一篇即将在著名医学期刊《柳叶刀》上发表的论文,作者正是在这家医院担任研究人员的韦克菲尔德,接下来简称韦医生,对这家医院来说这是一个重大突破。韦医生原本是走的外科医生路线,但他后来转向了肠道疾病研究,此时在皇家自由医院已经工作了十年。

这篇万众瞩目的论文标题是《回肠末端结节状淋巴组织增生、非特异性结肠炎,以及广泛性发育障碍》,冗长而晦涩,就连一些医生都说看不懂。不过没关系,韦克菲尔德已经找公关公司准备了几个月,准备了21分钟的影片讲解,并且下发了论文作为阅读材料。这篇论文的结论引起了众多媒体关注,在场的不仅有《泰晤士报》、《卫报》等等老牌报纸,还有BBC、天空新闻台、路透社等等权威媒体。

在这份阅读材料的第二页和第三页,有两个七八厘米宽的表格,每个表格横跨两栏,列出了12个孩子的相关情况,表格一比较复杂,是一连串医学检验的结果,比如内窥镜检查,显示孩子们存在肠道症状,都重复着“慢性非特异性结肠炎”、以及“回肠末端结节状淋巴组织增生”这两种非常拗口的名词。而表格二则很容易读懂,标题是“神经精神病学诊断”,第一栏的表头是“行为问题诊断”,显示有九个孩子被诊断为“自闭症”,而第二栏表头是“由家长或医生发现的暴露因素”,有八个孩子写着“麻腮风三联疫苗”。这个疫苗是麻疹、流行性腮腺炎和风疹三合一的疫苗,1971年就在美国发明,但是1988年才开始在英国投入使用。在下一页,论文提到,“在八名孩子之中,从暴露接触到首次出现症状的平均时间间隔为6.3天,范围为1-14天不等。 ”论文推测,可能是疫苗中含有的麻疹病毒在肠道内诱发炎症,使得病毒蛋白质穿过受损肠壁,然后顺着血液循环感染了脑部,造成了自闭症。

在铺着蓝色桌布的硬木长条桌后,主讲人韦克菲尔德穿着黑色的无垫肩西装,白色衬衫系着花纹领带,迪尔说他看起来“完完全全就是一位诚实正直的医生,在危险的科学前沿提出坚实的指引的形象。”他讲解说,虽然麻腮风疫苗引起脑部和肠道损伤的现象非常新,毕竟在英国投入使用也才十年,但是他的团队在小部分案例中已经确认了疫苗和自闭症之间存在所谓的“时间关联性”。他还对记者们说,“对于我个人而言,这是一个道德问题。在这些问题得到解决之前,我无法支持继续接种三联疫苗。”他身旁坐着另一个发言人,罗伊·庞德尔,他曾经是伦敦皇家内科医学院的理事会成员,也在皇家自由医院担任韦医生的导师,他继续补充说,同一天接受三种病毒的疫苗“非常不自然”。尽管医院的院长朱克曼作为主持人,在旁边解释了疫苗的安全性,但他的意见并没有被几个在场的记者抄录下来。

这次通报会堪称一枚舆论炸弹。当天晚上,英国各大电视台就开始报道,说医学界开始质疑一种疫苗的安全性,可能会引发儿童自闭症。紧接着的第二天,各大权威报纸马上就刊出了更详细的报道,比如《卫报》就从头版开始,连续刊登了三篇有关报道。全英国都被韦医生的研究成果震惊了。随着论文带来的大众恐慌不断发酵,到了6年后的2004年,英国三联疫苗接种率由最高时期的92%降至81%,远远低于群体免疫所需要的95%的标准。

不过,当时的媒体其实也报道了反对意见。很显然,12个样本,总量实在太少,而且也没有设置控制组,也就是没有得自闭症,或者没有接种麻腮风三联疫苗的孩子,来检验他们的结果。刊登论文的《柳叶刀》也登出了反驳意见,指出了麻腮风三联疫苗的接种年龄大约都是两岁,而这也是自闭症症状首次显现的常见年龄,两件事情的时间相关性无法证实因果关联。更别提这篇论文的症状归因来自家长的回忆,欠缺科学证据。但像迪尔说的,艾滋病在1981年首次公布时,当时的病例只有5个,如果论文的确如实反映了患者情况,当然应该得到重视。迪尔特别强调,前提是如果这一切都是真的。

然而事实上,这篇论文不仅仅存在方法上的缺陷,甚至也不是案件的真正起点,因为论文和那次引爆全英舆论的通报会一样,都是一个持续数年的秘密计划的产物。

好,现在我们把时间稍微往前推进一点,也就是来到2003年9月16日,一个寻常的工作日周二,我们转向本书作者布莱恩·迪尔的视角。前面说过,三联疫苗接种率不断走低,连带着英国的麻疹疫苗接种率都到了低谷期,伦敦部分地区的接种率甚至只有58.8%。迪尔当时在《星期日泰晤士报》工作,已经是算一个小有名气的记者,按他自己说的,他还可能是英国唯一一位专门监督制药公司的记者。一直以来,迪尔都以同情患者闻名,每一次调查都要做上好几个月,甚至几年,他也因此积累了不少医学的专业知识。

那天下午,迪尔的编辑建议他做麻腮风三联疫苗争议的报道,但疫苗争议太复杂了,即便是对他来说,专业性也太强,他宁愿躲起来写小说也不想继续推进这个选题。几个月后,迪尔阴差阳错地注意到了所谓“二号母亲”,也就是论文里12个孩子中第二个做检查的孩子的母亲,她发挥了巨大作用,亲自组织了多次活动,让韦克菲尔德向公众和医学界宣讲自己的研究。不仅如此,韦医生还声称,他之所以会关注到三联疫苗安全性争议,起源就是1995年二号母亲给他打了一个电话,让他关注三联疫苗和自闭症的关系。

迪尔很快采访了二号母亲。他让二号母亲回忆还原自己孩子的患病经过,就问,孩子第一次出现行为症状的时间点大概是什么时候?二号母亲回忆,大概是接种疫苗的一两个月后或者几个月后。他再次向二号母亲确认,到底是多久?二号母亲回答:大约是六个月之后。但在论文里的孩子们出现症状的时间是在接种疫苗后14天以内。显然,至少有一方撒谎了。

迪尔之所以会注意到家长的回忆,是因为他回想起了自己曾经做过的一篇报道,是一起百白破三联疫苗争议的诉讼,也就是百日咳、白喉、破伤风的联合疫苗。1974年,有医生声称这种疫苗会引起脑部损伤,造成了恐慌。迪尔发现,在几次关键的诉讼案件中,家长们都出现了回忆错误,而且在医生公布的36个病例中,其实只有12个能证明后续症状和疫苗有关联,甚至还有2个病例连百白破疫苗都没接种过。因此,法庭最终判决家长们败诉。巧合的是,引起这起争议的医生也声称孩子们是在接种后14天内出现症状,和24年后的韦医生论文相同。

虽然迪尔一开始是想证明法庭错了,但在证据面前,他不得不否定自己最开始的想法,证实了那一次疫苗争议是一场本不应该发生的恐慌。所以听了二号母亲的回忆之后,迪尔又去找了韦克菲尔德论文的共同作者,对方表示,这是机密事项,不建议和家长讨论。迪尔开始怀疑,这一次会不会也和百白破疫苗风波一样?

事实比他想象得还要糟糕。不久后,他的报社接到了韦医生团队的威胁,并且向他发出了律师函,要求他交出对二号母亲的采访录音。迪尔的调查直觉告诉他,这说明他们隐瞒着什么。于是他进一步深挖,发现了这篇论文的背后,不只韦克菲尔德一个人。

到这儿,我就不复述迪尔调查的过程了,让我们直奔案件背后的真相。策划这起骗局的人,有三个,除了韦克菲尔德,还有发起反疫苗团体的家长杰姬·弗莱彻,和代理反疫苗诉讼的律师理查德·巴尔。他们都是如何参与进来的?我们一个一个来讲。

先讲头一个,韦克菲尔德。这人出生在一个医生世家,祖上四代人都当了医生。但是,他自己不满足于当医生,那样只能影响有限数量的病人,他想要从事医学研究,医治全世界的人,于是他离开了外科医生的培训道路,转向了实验室。你可以说这样的起点很伟大,但是韦医生的动机越来越不单纯。只有那么一次,韦医生在采访中坦白过自己研究生涯最重要的转向。根据他自己的说法,1987年的某一天,他还在研究胃肠科的著名疑难杂症“克罗恩病”,这种病有可能会导致胃肠道穿孔,可能会非常严重,但医学界对病因却莫衷一是。他自述在喝啤酒的时候突发奇想,万一,病因其实根本不在肠道呢?会不会是某种病毒导致的血管疾病呢?

他会这么想,和当时的医学发展有关。1984年,两位医生在《柳叶刀》上发表论文,宣布发现了在胃酸当中存在一种细菌,能够导致胃溃疡,这就是“幽门螺旋杆菌”。在那以前,医学界公认的结论是,胃酸环境中不可能有细菌生长,胃溃疡是休息不足、压力太大等等其它原因导致的。由于这个突破性发现,2005年这两位医生获得了诺贝尔医学奖。此外,1981年被发现的艾滋病病毒,掀起了一波病毒研究热潮。只要能证明某种神秘病毒导致了一个病因长期悬而未决的疾病,他就很有希望冲击一块金质奖章。

1988年,韦医生入职皇家自由医院,从事胃肠科研究。1993年,他在一份由自家医院院长朱克曼担任主编的期刊上发表论文,声称在克罗恩病患者的肠道内发现了麻疹病毒。为什么会锁定麻疹病毒?按照他自己的叙述,他读了两本病毒学的教科书,发现麻疹病毒能感染肠道,而且引起的口腔溃疡看起来和克罗恩病的肠道溃疡很像。于是,他就拿着结果寻找证据。不过,迪尔还发现,早在1992年,韦医生就瞄准了麻腮风疫苗。当时政府发现两个品牌的麻腮风疫苗使用的腮腺炎病毒成分毒性不够小,有引起脑膜炎的风险,宣布停用这两种疫苗。虽然后来证明这是虚惊一场,但报道刊登的几天后韦医生就打给了英国卫生部,说这件事情跟他研究的肠道疾病没有关系,也跟麻疹病毒关系不大,但是他暗示,未来媒体会非常关注疫苗和某些疾病发病率的关联,最好资助他一大笔钱。这名官员向迪尔说,当时他的语气就像敲诈,但最后还是拒绝给他钱。

这篇论文发表后,有人质疑他,为什么随着麻疹疫苗不断推广,麻疹发病率下降了,而克罗恩病的发病率却在上升?结果这个疑问反而给他开启了获得新的大门。韦医生决定,下一步研究,就假设是麻疹疫苗造成了克罗恩病,这一方向反而引来了很多制药公司的注意力,比如著名的罗氏、葛兰素等等,都资助了韦克菲尔德进一步研究,确保未来能够改善疫苗安全性。

更多的资金没有带来更有说服力的结果,韦医生始终没有获得自己想要的决定性证据,几年来一直都是“没有病人的医生”,但他抓住了一次发表机会。1995年8月,他在《柳叶刀》上发表论文,这篇论文只是用一些不够严谨的结果推测说,麻疹病毒“可能”存活在肠道中,过早感染麻疹“可能”会有更高风险,克罗恩病患者“可能”会对麻疹产生不同的免疫反应,然后在论文最后抛出重磅疑问,“麻疹疫苗是炎症性肠病的风险因素吗?”

之所以医院愿意炒作这么一篇没有结论的论文,是因为有两个不自知的帮凶,就是前文讲到的院长朱克曼和导师庞德尔。当时,皇家自由医院可能和隔壁一家更大的医院合并,朱克曼想要谋求合并后有一个更高的职位,所以必须赶紧做点成绩出来,急需一个重大研究成果。而庞德尔当时也在争取更多资金,特别是那种能够吸引巨额政府拨款的突破性研究,以便自己日后能够进入医学界的更高层。皇家自由医院作为伦敦最不起眼的小医学院之一,选项非常有限。显然,韦医生是他们的“救命稻草”。因此,朱克曼才会破例给这个既没有发现新疾病又没有发现新疗法,甚至没有什么结论的论文做点宣传,给他安排了一次媒体发布会,打开了潘多拉之盒。

到这,我们就离真相更近了。我们来认识一下另一个参与者,杰姬·弗莱彻。在刚刚说的发布会的当天晚上,BBC电视台的一个频道做了一个节目,介绍了这篇论文,并且请来了弗莱彻作为对谈嘉宾。她说,1992年,也就是两种麻腮风疫苗被报道有脑膜炎风险的那一年,自己的孩子在13个月大的时候接种了麻腮风三联疫苗,此后就出现了癫痫和学习障碍。她暗示大家可以关注“JABS”,那是她在1994年1月成立的团体,自称是“疫苗受害儿童的支持团体”。Jab这个词是英国俚语,原意是戳、刺,引申为打疫苗的意思。

然而,弗莱彻之所以会成立这个团体,就是为了向制药公司发起赔偿诉讼。想要和财大气粗的制药公司打官司,她这样的工薪家庭根本拿不出钱。按照英国的相关规定,她得想办法找到几百个和她一样的家庭一起,才可以向政府申请免费法律援助,所以她需要设法炒作疫苗风险的话题。上完节目以后,她马上就去见了韦医生,两人开始合作,韦医生多次参加弗莱彻组织的活动,而那个“启发”自闭症研究的二号母亲,就是弗莱彻介绍给韦医生的。

讲到诉讼,律师巴尔就要出场了。巴尔的父亲是律师,母亲是病理学家,所以对两个领域都有一些了解。早在1992年,他看到政府停用两种麻腮风疫苗时,他意识到自己可以靠疫苗诉讼赚钱。他联系了媒体,让他们刊登相关报道,方便他招揽客人。直到1995年10月,那篇推测疫苗和肠道疾病有关的论文发表后,巴尔和韦医生取得了联系,两人一拍即合,韦医生不久后就成为了巴尔的“专家顾问”,每小时收取150英镑的咨询费,算上通货膨胀,今天相当于每小时进账几万元了。

不仅如此,巴尔还决定秘密资助韦医生55000英镑,让他开展一项“先导性研究”,证明麻腮风疫苗和自闭症有关,这样才能够向官方的法律援助委员会要到钱,开启韦医生预言的“有史以来规模最大的医学诉讼”。通过巴尔和弗莱彻的关系,数百名接种疫苗后出现不良症状的儿童都到了皇家自由医院接受检查,而这些家庭也都想提起诉讼,其中12人成为了后来那篇论文的研究对象。迪尔调查发现,这12个家庭中还有一个核心人物,“六号女士”,她是JABS的共同创始人和发言人,8个自闭症病例中有4个和她有关。韦克菲尔德后来承认,最开始的数据是全部12人的自闭症症状都和疫苗存在关联。为了这种人造的相关关系看起来更自然,他们选取了14天内发病的案例,把比例缩小到了三分之二。

你可能会问,为什么是14天?因为巴尔阅读了百白破疫苗的诉讼案件,选取了同样的时间。为什么研究胃肠科的韦医生在1998年的论文里强调的是不是肠道症状,而是自闭症?因为巴尔的模板是百白破疫苗引起脑损伤,他认为这才是诉讼能够成功的重点。巴尔还发现百白破疫苗的诉讼案件中,法官认为要说服法庭疫苗造成了人体损伤需要有几种证据,第一项就是“明确且特殊的临床综合征”,第二项是“特殊的病理学”,第三项是“时间关联性”,第四项是“可信的机制”,第五项是动物实验,第六项则是“流行病学证据”,这六项,除了动物实验,论文里都有。

换句话说,整篇论文,就是在巴尔的指导下,为了能够让JABS的家长们提起诉讼,炮制出来的。他们编造了一整套研究设计,从方法上,就是以制造相关性为目标,刻意挑选最有利于诉讼的案例,成功向法律援助委员会套取了数百万英镑。

之后巴尔发起的集体诉讼,韦医生继续担任专家顾问,虽然2003年最终败诉,但巴尔还是收取了足额的诉讼费。韦克菲尔德还嫌不够,他在1996年检查那12名儿童的时候,就向医院要求筹集2400万英镑的研究资金,并且提拔自己为教授,他甚至起草了一份商业计划,宣称光在英美两国就能带来每年3.85亿英镑收入。在1997年6月,他提前注册了几项专利,包括他自己的单一麻疹疫苗专利,还有一项“神药”,可以同时治疗克罗恩病和自闭症。显然,他已经准备好从自己即将引发的恐慌中大赚一番。

最后,韦医生在1997年就开始炒作说自己发现了疫苗风险,在媒体已经开始关注他的时候,才向《柳叶刀》投稿。巧的是,当时这本期刊的主编是韦医生曾经的同事,他在任期间的期刊影响因子正在下滑,正好需要一篇能够引起关注的论文,而他们请的同行评审,竟然是这篇论文共同作者的学生。再加上韦医生向编辑部隐瞒了作假行为和利益冲突,那篇论文终于“横空出世”。

讲到这,我们其实已经可以得出书中的那个结论,这是一场“精心策划的骗局”。一个“没有病人的医生”,在名与利的诱惑下,编织了一个巨大的谎言。一个没怎么打赢过官司的的初级律师,为了从那些需要帮助的人身上榨出金钱,找到了恐慌的家长们。而弗莱彻所代表的家长们,我和迪尔一样不忍苛责,他们的确是需要帮助的人。他们有着容易被阴谋论利用的人性弱点:正因为知道自己有多么脆弱,所以才会更迫切地想方设法证明这是别人的责任。这些家长所需要做的只是回忆时有意无意地记错某些事实,就有可能成为百万富翁,逃避或者解决发育障碍的孩子造成的种种不便。

不过,讽刺的是,韦医生的专利并没有给他赚到钱,因为想要成立一个贩售这些医学专利的公司,需要接受科学性检验,要求能够复现他的研究,结果当然都失败了。而韦医生毫不在意这些科学质疑,也不去医院上班了,反而继续出席各种活动,飞去美国宣讲他的反疫苗理论,因为美国那边的反疫苗团体能给他数百万美元的支持。最后,皇家医学学院不得不在2000年解雇了他,韦医生则对媒体声称这是药企和政府对他的“迫害”——他最早骗到的钱,就是英、美两国药企和英国政府给的。

在美国,反疫苗团体的资金更加雄厚,他们在2000年就邀请韦医生去美国国会作证,甚至还登上了著名的电视节目,宣扬疫苗怀疑论。2004年迪尔刊出报道,揭发了巴尔和韦医生的秘密交易,连论文合作者都不知道这件事,韦医生则控诉这是诽谤。此后迪尔又被要求参加了好几个听证会。总之官司越多,迪尔能读到的材料越多,他就越接近真相。2009年,他又根据新的档案材料,曝光了论文造假的细节,发现当年的论文给出的数据不能确定孩子到底有没有肠道炎症,团队甚至还直接编造了自闭症症状出现的时间和接种的时间关联,迫使《柳叶刀》撤稿,不久后英国医师协会也吊销了韦克菲尔德的医生执照。所以,其实前面用的“韦医生”是个谐音梗,是“虚伪”的“伪”。而丹麦、芬兰、日本等国的大规模研究都一再证明,自闭症和麻疹疫苗没有相关关系。

即便如此,韦克菲尔德毫无悔意。现在他住在美国的德克萨斯州,房子占地两万多平米,有四个客厅,六个设施齐全的浴室,还有健身房、游泳池等等,堪称豪宅。他自称是受害者,出入奢华场所,被吹捧为“反疫苗运动的圣斗士”。2016年韦克菲尔德炮制了一部反疫苗纪录片,获得了特朗普的背书,也在全球获得了新的“信众”,导致2017-2018年全球麻疹大爆发。比如2016年宣布根除麻疹的巴西,在2017年突然多了几千名麻疹患者。由于麻疹传染性极强,如今世界卫生组织建议所有儿童都应接种麻疹疫苗,并且最好在两岁以内完成两针接种。

关于整个麻腮风疫苗争议事件,我也请教了专业意见,咨询了在得到听书解读过好几本书的王兴医生。他说,每个行业都或多或少地会有专业壁垒,但同行一眼就能看出谁在鱼目混珠,谁在危言耸听。医疗行业在这一点上是最明显的,因为如果有谁开始说疫苗有风险,公众就会观望,而医学同行却很难立刻拿出证据反驳,因为“证明一样东西无害的难度有时甚至高于证明这样东西有效。”在我看来,这恰恰是因为医学要遵循科学的要求,提供完整的论证过程,因而无法立刻回应怀疑。

本书作者迪尔同样提醒我们,韦克菲尔德这样的骗子从来都只在乎自己获得了多少关注。更应该获得关注的,是被欺骗的各国家庭和孩子们。对他们来说,这是一道考验人性的选择题:是承认自己纯属倒霉,还是设法证明自己其实是受害者?有家长向迪尔承认,自己知道论文有问题,可他们太需要一个答案了。这些家长们要求别人“相信自己”,实际上他们已经被灌输了很多不属于自己的想法,成为了骗子牟利的工具。王兴医生强调,这本书所调查的疫苗争议告诉我们,“同行评议,同行监督是不可或缺的,否则公众会被一个极端言论裹挟,产生覆灭性的结果。”除开人性和“相信科学”的口号,我们更要在保持科学的质疑态度,不盲从盲信、不被裹挟的同时,还要保持质疑的科学态度,尊重事实,甚至要敢于怀疑自己,才能保持清醒。

好,以上就是为你介绍的全部内容,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.1998年,英国医生韦克菲尔德发表论文,声称麻腮风三联疫苗会引发儿童自闭症,引发轩然大波。但实际上这是一场精心策划的骗局,目的是为反疫苗诉讼制造证据,谋取私利。

2.韦克菲尔德伙同律师巴尔和反疫苗活动家弗莱彻,利用部分家长急于证明孩子是“受害者”的心理,有选择地收集案例,捏造疫苗接种和自闭症发病的关联性,骗取诉讼费用和研究经费。

3.尽管韦克菲尔德的论文造假被揭穿,多国研究证明疫苗与自闭症无关,但他仍在美国继续散布疫苗恐慌,导致多国麻疹疫情卷土重来。这凸显了同行评议和科学监督的重要性。