《无缘社会》 故事硬核工作室解读

《无缘社会》| 故事硬核工作室解读

关于作者

日本NHK特别节目录制组。

关于本书

本书是NHK电视台资深采访记者作品合集。书里记录并分析了在发达资本主义国家日本,拥有着成熟的社会福利制度和养老机制,最终却让自己的国民在晚年面临没有熟悉的邻居、没有亲人、没有朋友的孤独死亡。

核心内容

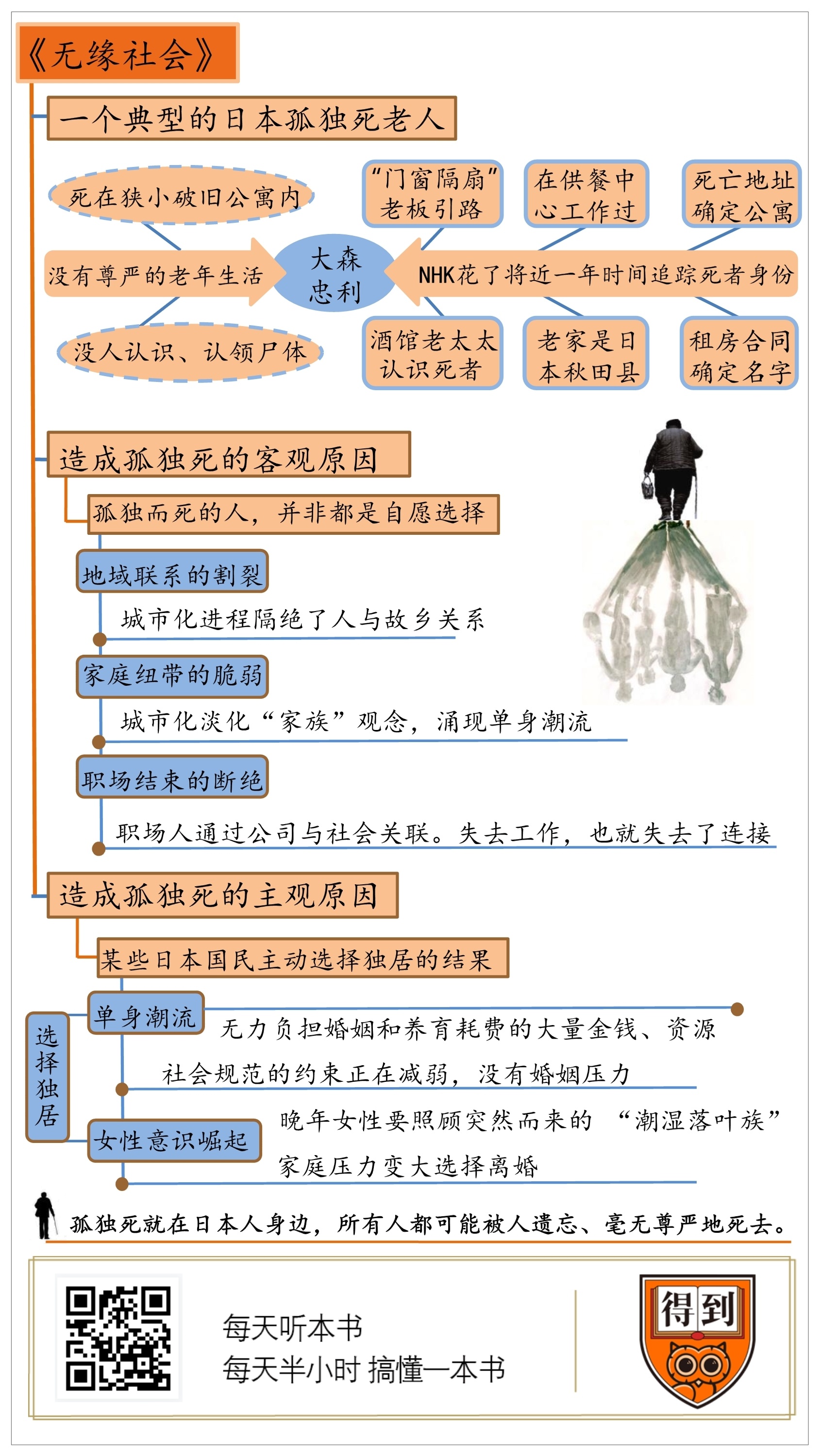

本书展示了日本“孤独死”的社会现象。书里描述了日本孤独死老人被人遗忘的、没有尊严的老年生活,解释了日本老人孤独死的客观原因是“地域联系的割裂”“家庭纽带的脆弱”和“职场结束的断绝”。而在导致“孤独死”的客观原因的背后,其实也是某些日本国民的主动选择。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是一本纪实作品,名字叫做《无缘社会》。书里讲了在日本这个现代社会里,人们面临的一种孤独绝境,那就是“无缘死”,或者叫“孤独死”。

在日语里,“无缘”是指“没有亲人”“没有关联”的意思。在中国,“无缘”可以理解为没有地缘、血缘、和职场缘这三种最重要的人际关系。《无缘社会》这本书,讲的就是在发达资本主义国家日本,拥有着成熟的社会福利制度和养老机制,最终却让自己的国民在晚年面临没有熟悉的邻居、没有亲人、没有朋友的孤独死亡。

日本65岁以上人口占日本总人口近三成,其中有一百多万老人处于孤苦无依的境况,每年都有近3万日本老人悄无声息的死在家中。这些去世老人的尸体通常在一周后才能被发现。当邻居闻到奇怪的味道,或是信箱塞满报纸信件没人取的时候,才会有人去敲老人的房门。门里面看到的情景经常是满屋子的苍蝇、腐朽尸体发出的恶臭,还有堆满整个房间的垃圾。日本甚至为此诞生了一种职业,叫作“特殊清扫业”,他们专门对死过人的房间进行专业的消毒清扫。

最糟糕的是,很多老人的身份无法确定。警察既找不到老人的身份信息,也找不到认识他们的人。本应当由子女或亲人收敛的尸体,存放到达一定时间后,只能由各地行政部门火葬。这些人给世界唯一留下的只有简单的信息:身高、年龄、性别、随身物品,发现地,是冻死还是中暑身亡,是穿着西装还是衣不遮体。日本警察称这些人为“在途死亡者”,每天会在发行的《政府公告》发布这类的信息。奇怪的是,行政部门登这类信息还需要支付费用,按字数算钱,所以他们就尽可能写得非常短。

其实所有人都知道,没几个人会去看政府公告,大多数尸体无人认领。日本NHK电视台的记者发现了这个奇怪的现象,难道人生就应该这样被草率对待吗?由此NHK的记者开始了“在途死亡者”人生调查。通过报道,越来越多的人知道了这个群体,他们给这个群体赋予了更具感情色彩的词:“无缘死者。”后来这个调查成了一个经典的纪录片。本书就是这部纪录片的文字结集,在这部纪录片和书出版后,“无缘社会”和“孤独死”就成了在日本社会不断被提及的概念。

这本书讲的虽然是日本的社会问题,但很可能跟你我关系密切。所以接下来,我就用20多分钟的时间,从三个方面来为你来讲述书中的重点内容。

首先,我们来看一看,日本孤独死的老人,在去世之前过着一种怎样的生活?然后,我们来说一说一个事业稳定、生活优渥的日本人,为什么会孤独死亡?造成这种现象的社会基础是什么?最后,我们会探讨一下,为什么说孤独死有可能是社会群体的主动选择?

我们先来看看第一个重点内容。一个典型的日本孤独死的老人是什么样的?他又是怎么跟社会断绝关系的?NHK为此追踪了一个叫大森忠利的老人。他们在追踪过程中逐渐感受到,孤独死是一件令人不寒而栗的事情。

他们先是发现孤独死者死得毫无尊严。记者通过调查,发现很多老人像大森忠利一样,晚年只能住在一栋四十年以上的公寓楼里。除了厨房厕所,只有六张榻榻米大小的房间。大森忠利死的时候,电视机还开着,他蜷缩在一个被炉旁边。直到房东收房租,他才被发现。当时已经过了一周,尸体散发出臭味。这栋公寓房客都是外地来的单身汉,都已经60多岁,没有人认识他,只有一个人只知道尸体发现的时间是那天的黄昏。

说到这里,你可能会问,会有人去关心这具尸体是谁吗?不会。这样的无名尸体会存放在警察署的太平间里,尸检之后如果不涉及刑事案件,警察就会试图找出死者的身份。如果找不到,并且过了一定的期限,尸体就会被火化埋葬。随身物品行政部门也只会保管五年。弄清一个跟外界毫无联系人的身份,是极为艰难的。NHK花了将近一年的时间,像侦探一样寻找各种蛛丝马迹,最后才搞明白大森忠利是谁。

NHK是怎么做到的呢?其实整个寻找的过程非常曲折。一开始,他们不知道死者的姓名,是根据通知上登载的死亡地址找到的死者的公寓楼。然后再通过房东发现了租房合同,根据签名确定了承租人叫大森忠利。接着,记者们打听到大森曾在附近的供餐中心工作过。于是,他们在供餐中心二十年前的履历表中发现,大森的老家是日本秋田县。接下来,他们去了国立图书馆,翻到秋田县最老的电话簿,在上面发现了大森忠利的电话和老家地址。结果到了秋田县,老地址早改名了,只能确定大致范围。他们又根据电话簿上的一个备注:“门窗隔扇”,推断大森以前可能干过这行。最终在圈定范围内找到了一家“门窗隔扇”店。店铺的老板又把他们带到一家酒馆,一位八十岁的老太太才告诉他们,她确实认识大森忠利。

整个过程让NHK的记者感到了一种极大的悲哀。如果没有人记得你,你就像没在这个世界上存在过。如果不是NHK去寻找这个人,老家里就没有人知道他已经死在东京了。也就没有人知道他小时候“耳朵不好,有个老是歪脑袋听别人说话的毛病。”更不知道他曾经结过婚,有过孩子,后来破产,又离了婚。NHK的记者通过大量的采访,才还原了他的人生,让他变成了一个具体的人,而不仅仅只是政府通告上的几行字。

好了,上面为你讲述了一个孤独死的具体案例。在这一部分,作者陈述了一个可怕的事实:孤独死就在日本人身边,所有人都可能毫无尊严地死去。

在了解了这个悲惨的社会现象以后,我们不禁要问,他们为什么会这么死去呢?造成孤独死的客观原因是什么?这就是我们要说的第二个问题。

要理解孤独死的产生,就要弄清楚三个概念:“地域联系的割裂”“家庭纽带的脆弱”和“职场结束的断绝”。

我们先来讲第一个概念:“地域联系的割裂”。二战结束之后,日本的经济飞速发展,城市化进程也在变快。日本的城市化率从1947年的33%上升到1960年的64%,13年间城市化率翻了一倍,并且形成了以东京、大阪、名古屋、福冈为首四大城市圈。日本全国人口迅速向城市聚集。到了2011年,城市化率已经到达了91%。

这些数据意味着什么呢?意味着全日本的青年人都离开家乡,坐着火车从农村前往城市。东京、大阪和名古屋,这三大都市圈的人口和国内生产总值就占日本的一半以上。

人口的快速聚集导致了大量卫星城市和城市郊区的发展,其中最为显著的就是房地产业。大量人口涌入,房价大涨,很多日本人用掉所有积蓄购买一套住房。在当年甚至出现所谓“三代贷款”,就是90年甚至100年期限的抵押贷款,购房者用一生来偿还,有的甚至可以还到孙子辈。

这带来了什么后果呢?一是在城市有了房子的人自然不会回到故乡生活;二是中小城市不断衰落,就业机会减少。即便有想回去的愿望,也根本找不到合适的工作机会。对这些日本国民来说,到大城市来的人已经从住房上和工作上跟故乡隔绝了关系,唯一剩下的就是情感上的连接。但这种连接是非常脆弱的。

就拿东京来说,日本文学评论家矶田光一在《作为思想的东京》中写道:东京不是一个地方而是概念,乃有作为的年轻人从全国各地要“上”来的“中心”。不过,日本没有严格的户籍制度,只有“誊本”,没有户口本。日本国民只要把自己的“誊本”从当地登记迁出,14天之内到所在地登记就可以了,没有城市和农村的差别。这导致了人口的大规模迁徙变得极为方便,城市化速度也特别快。

迁到城市这么容易,会带来什么直接的后果?非常直接的就是,故乡唯一剩下的情感联系变得极为脆弱。比如我们刚刚提到的那个孤独死的老人,大森忠利,在故乡结婚、生子时跟故乡是极为紧密的,但当破产、离婚,最终去了东京之后,剩下的唯一联系就是父母。所以当父母去世之后,其实就切断了与故乡之间的纽带。因为连户籍都不用去办了。

难道是老人自身愿意割舍这种联系吗?其实并不是。NHK发现,大森忠利每年都会把双亲的香烛和供奉品费寄到家乡的庙里来。他觉得,既然双亲都埋葬在家乡的坟墓里,那自己迟早也会埋在这。但结果却是,他孤独地死在东京的小公寓里,没有人知道他是谁。

直到最后,NHK的记者才最终明白,大森忠利在退休之后还一直不停工作的理由,就是为了挣每年寄供奉费的钱。

接下来,我们讲第二个概念:“家庭纽带的脆弱”。根据记者调查,其实很多“无缘死者”的身份后来确认了,他们有亲属,但没有人来认领尸体。这被称之为“拒领”。

你能在采访中感受到NHK的记者的愤懑和不安:一个四十九岁的男子因为离婚,用游戏机的连接线自杀了。警察请死者的前妻去领遗体,但女方却遭拒绝了,她说:“我已经开始第二次人生,不想再跟他有什么关系。”另一个男人死在东京,唯一的伯父对警察表示,他们已经几十年没来往了,你们把他处理掉吧。还有个在人行道上猝死的人,警察联系了他老家的哥哥,也被拒绝了。理由是,五十年没见,不想再有什么瓜葛。

在书里,NHK的记者把“拒领”这件事描述地极为生动,你能够身临其境地体会到那种人情淡漠。他们给这种淡漠提供了一种解释,那就是家庭形态的巨大变化。

如同传统的东方国家一样,日本原来“四世同堂”或者“三世同堂”的情况非常普遍,家人之间互相照顾,地方上“家族”的观念也根深蒂固。但随着城市化进程,更多的家庭形态变成以“三口之家”为主的小家庭,随之而来的是单身潮流和大量的离婚人口。当这些人去世之后,最亲近的人可能就是外地的某个伯父或者侄孙,甚至他们之间都没见过面。虽然有血缘上的关系,但之间的感情无疑比普通朋友还要淡漠。

这种冷漠最直观的就是体现在日本的葬礼上。近几年,“直送火葬”这个概念在日本越来越流行。就是指生前签署协议,死后不开追悼会,直接火化。为什么会这样呢?因为伴随着日本的“长寿化”,人活得越长,死的时候认识自己的人就越少。以前有的血缘和邻里关系,由于隔代的原因,即便举行仪式,也不会有人来参加。那就索性不办葬礼了。

同样生活在东方国家,你听了是不是觉得很震撼?其实这种冷漠对所有东亚国家的家庭观念都造成了冲击。人们一般认为亲属关系是人际关系里比较亲近的关系形态,但现在这种关系日趋脆弱。

为了证明这种脆弱性,NHK还追踪了一名叫常川善治的死者,他独自死于富山市的一栋公寓里。他们先找到他的前妻,她从离婚后就没联系过常川,连他死了都不知道。他们又找到常川一个叫高山的舅舅,舅舅说他的骨灰也不能放在高山家族的墓地。最后找到的是常川的亲哥哥,他表示十几年没有联系过弟弟了,现在自己家的生活也够呛,请求把弟弟埋葬在医院的无名死者墓。最后常川的遗体去了哪呢?去了医院成了捐献遗体,编号:683。

最后,我们说下造成孤独死的第三个概念:“职场结束的断绝”。很多人都知道,日本是工作非常拼命的国家,人们工作时间长,节奏快,很多人在一家大企业待一辈子直到退休。拼命地工作带动了日本经济腾飞,但也带来一个问题:日本职场人与社会的关联完全是通过公司来完成的。当他们失去了与公司的关联,也就失去了与社会的关联。

NHK在本书中讲了一个叫高野的男人的故事,很好地说明了“职场结束的断绝”这个概念。

高野在六十岁退休前的四十二年里,所有的人际关系都是依靠公司建立的。他做销售,有几百张客户名片,他一直要维持与这些人的关系。他常去的地方就是各地娱乐场所,到处吃喝,业绩也非常出色。但后果就是无暇顾及家庭,妻子离家出走了。讽刺的是,家里没人,他觉得更没有必要回家了,销售成绩变得更高。离婚他也没觉得什么。但最后身体撑不住了,被公司调去了闲职。在五十岁的时候,终于重回总公司,但已经干不动了。到了退休之后,他才发现客户不再来往、而家庭也失去了,唯一会打来的电话,是劝信教和捐款的电话。他非常后悔,还偷偷去看孩子,时隔十年去给家人扫墓。

这些人把毕生经历奉献给公司,而公司在退休之后就完全断绝与这些人的关联了。这些人有丰厚的退休金,但很多家庭关系破裂,独自一人。他们又因为专注工作,缺少其他的社会交往,比如从未加入以个人兴趣为中心的组织,退休后也就缺乏了这种能力。

常见的情况是,他们会搬到一个具备医疗护理的老年公寓,签署一个担保协议。平时需要交会费,在突然住院时,可以委托第三方组织办理入院手续。或者是委托他们在本人过世后整理衣物、安排葬礼,直到最后安放骨灰。但经济条件差一点的,就只能去普通公寓,碰上没有非营利组织救济和管理不善的,就会被人遗忘。这正是日本“孤独死”现象的第一步。

在这里要特别提及的是,九十年代日本股市和房地产市场的泡沫破裂。大量公司倒闭,一些职员再也没有就业成功,从而成为城市的流浪者和边缘人。这个群体最终也成了“无缘死者”。

好了,这一部分主要讲了三个导致“无缘社会”产生的原因。它们分别是地缘的割裂、血缘的脆弱和职场缘的断绝。

但我们在前面说的这些,其实都是“孤独死”的社会原因或者说客观原因,这些最终孤独而死的人,其实并不是自愿走上这样的绝路的。但你有没有想过,“无缘社会”的产生可能也是某些群体主动选择带来的结果呢?接下来我们就说一说“孤独死”的主观原因。日本为什么独居的人在增多,他们又是怎样通过单身潮流、女性意识崛起和年轻人单身等,主动选择了这一结果的。

独居的人为什么会增多?NHK发现,一个最直观的原因就是:单身。

一个有趣的现象是,从二战后到七十年代,日本的大型连锁超市很发达,因为当时的家庭形态多是三代同堂,要买一家人吃的。但在此之后,日本的7-11便利店迅速发展,同时间男性的未婚率也急速上升,在图表曲线上他们是一致的。在很多日本的影视剧中你也会发现,多数超市会营业到深夜。在超市里,经常会见到单身男女拿着购物篮挑选蔬菜或酒类;这人一般平时都在便利商店买东西,只有双休日会上超市购物。

NHK在这次调查中也发现,单身家庭包括了配偶死亡、离婚和不婚的人。但不婚的人在这里面的比例迅速扩大。

人们为什么会选择不婚? NHK采访了一位化名叫水野的人。水野今年五十六岁,独自住在使用四十多年的公寓里,屋里井井有条,地板也一尘不染。他说起为什么不结婚,理由是三十多岁的时候经常换工作,收入不稳定,他觉得结婚应该让孩子做喜欢的事。但这一切都要花钱。他觉得承担不了,就放弃了这个想法。

在他的身上,NHK发现,当大城市的基础设施逐渐完善,例如便利店和上门服务的发展,单身从实际操作上成为可能,人们不再需要承担家务、处理杂事。这些可以由高度分工的社会专业人士承担,唯一需要考虑的就是金钱上的支出。

另一个原因是,成立家庭、养育子女需要耗费大量的金钱和资源,但其实有相当多的日本人从事的是非正式的合同工作,很多人担心工作和收入的不稳定会难以维系家庭。于是就索性一开始就不建立家庭。

还有一个原因也必须关注,那就是社会规范的约束正在减弱。人们选择不结婚已经不会像过去受到各种谴责。理由也很有意思,跟我们前面提到的因素有关:因为地缘割裂,血缘关系也变得脆弱而没有力量了。

更有趣的是女性单身群体扩大的现象。在日本,有个词叫“潮湿落叶族”,是指一些退了休的男人,每天无所事事,就围在妻子身边打转,像是秋天的落叶被霜打湿,粘在衣裤上很难脱落一样。因为企业退休男子剧增,男人突然变得不幸起来。而女性刚好相反,她们早就在自己的社区参加了几十年的社区活动,生活非常丰富,并不存在男人退休断崖式的巨变。

也许是女性面临的巨变时刻来得更早。因为要养育孩子,很多日本女性都辞去了自己的社会工作。而当孩子长大成人,不再需要照料的时候,她们就会面临像退休一样的巨变。如果处理得好,那在男性退休的时候,她们反而处在人生最舒适的阶段。

所以很多女性会因为要照顾突然而来的“潮湿落叶族”而不适应。从统计比例上看,老年夫妇多半是男方先卧床不起,女性需要担负护理丈夫的责任,或者是负责对父母的护理责任。有学者就提出,“就是因为日本的儿媳妇太能忍了,才造成日本社会福利事业的落后。”在欧洲,流行“自己决定权”,自己决定自己的老年生活,但必须基于欧洲发达的社会福利事业的。比如瑞典,瑞典的男女老人在儿女成年以后很大一部分人群会选择独居生活。

在人们印象中,独居的单身女性过得很差。但事实不一定这样。NHK记者采访了一位叫若山的独居女士。她因为要照顾生病的母亲,还要支付妹妹的学费,一直都在当护士挣钱。中间有一位医生向她求过婚,但她说,“我长得又不讨人喜欢,更重要的是还有个妈妈要养。最后我想清楚了,自己不应该结婚。”然后就拒绝了。

她几乎每天都加夜班,挣来的钱除了给母亲治病,就是到处旅游,自己给自己买了巨型戒指。在四十岁的时候,她用攒下的钱买了套三房两厅的公寓。过了五十五岁以后,她照顾了更多的重症病人,既有家人簇拥在周围的病人,也有独自一人面对死亡的病人。她的真诚耐心让她人缘极好,收到过很多病人送的玩偶。她想着把这些玩偶,以后放在自己的棺材里。

事实上,随着女性意识的逐渐增强,日本近年来已经出现了丈夫退休后,女性决定离婚的现象。如此一来,单身女性的人数也越来越多。

根据调查,NHK发现,年轻人的单身潮流也是造成晚年独居生活的原因之一,其中也包括日本流行的“啃老”现象。NHK的记者惊奇地发现,节目播出以后,反响最强烈的不是老人,反倒是三四十岁的中年人,他们纷纷表示,“无缘死”就是自己将来的下场。

根据日本有关 “终生未婚率”的调查数据,2015年50岁之前从未结过婚的日本男性比例约为23.4%,女性比例约为14.1%。在日本,300万日元,也就是人民币18万左右的年收入被认为是结婚的一道门坎。没有高收入的男性没有自信维持家庭,而女性也看不上收入低的男性。所以,单身女性认为结婚的好处是“获得经济上的宽裕”;而单身男性多认为单身的好处是“金钱上比较宽裕”。

不光结婚,日本的年轻人甚至恋爱都懒得谈了,最主要的原因是“恋爱很麻烦”。这样的年轻人在日本被称为“草食男女”,指的是没有强烈的物质欲,更多的是追求精神高度的一批新型男女。这些人一般排斥恋爱,害怕恋爱,认为恋爱既浪费时间也浪费金钱,宁愿享受自由自在的个人生活。日本年轻人清楚地看到,结婚会改变一个人的生活方式,育儿、赡养双方长辈、做家务都是极为麻烦的事。在新一代年轻人中间,时间和金钱都无法自主支配是没办法忍受的。

另一个年轻人单身的典型就是“家里蹲”。通常指处于狭小空间,不上班、不上学地过着自闭生活的人。最常见的情况就是他们本在公司一线工作,但突然遇到裁员或辞退,就一蹶不振,也没有重新就业,宅居在父母家或者廉价公寓里。

书里举了一个例子是四十一岁的男人,很年轻就当了干部。但之后公司不景气,他被降了职。在新的岗位上他总是出错,也不习惯新的领导的管理,下属也对他出言不逊,他没忍住辞了职。结果过了一段时间他发现,以往一切都失去了。而要想重新找回,又特别难。这个群体在之后独居的可能性非常大,也将面临孤独死的危险。

好了,说到这儿,这本书的内容就聊得差不多了。最后我们来总结一下。

《无缘社会》这本书展示了日本“孤独死”的社会现象。首先它描述了日本孤独死老人被人遗忘的、没有尊严的老年生活。其次,它解释了日本老人孤独死的客观原因是“地域联系的割裂”“家庭纽带的脆弱”和“职场结束的断绝”。最后,我们分析了导致“孤独死”的客观原因的背后,其实也是某些日本国民的主动选择。

在介绍完这本书之后,我们不妨也看看当今中国的情况。地缘的割裂、血缘的脆弱和职场的绝断,以及众多人主动选择了单身生活,这些情况同时发生在我们的社会。但是,我们的文化传统给我们加了一层“保险”。可以说,中国应该是东亚文明中最重视亲缘血缘的国家了。在中国,人与人之间的距离更近,道德观强调尊老爱幼、乐于助人,而不是像日本那样时刻注意不给别人添麻烦。而且,我们也没有日本那样森严的阶级关系,所以一定程度上避免了无缘社会的出现。

但这并不是说日本社会的无缘化跟我们完全没有关系。我们之所以要关注这本书,关注这个现象,其实是因为“无缘社会”折射出了日本乃至现代社会的某些基本特性,那就是社会的原子化。社会原子化不是指一般性的社会关系的疏离,而是指在社会重大转型变迁时期,由于人类社会中各种中间组织的解体或缺失,而产生的社会总体性危机。社会的基本单位,从庞大的组织、家族,逐渐缩小为一个个的小家庭,乃至个体。而在城市化快速扩张的过程中,高度原子化的个人很容易丧失社会纽带而变得离群索居,甚至沉默地脱落、消失。

很多繁华的城市看似人潮汹涌,但人与人之间并没有有机的联系。我们的人际关系,也很少是稳定的、贯穿一生的。老朋友越来越少,很多关系都是短暂的偶遇。渐渐地,我们也越来越怕麻烦别人了。但就像书里说的,有“关联”或是有“缘”,不就意味着互相添麻烦,并允许互相添麻烦吗?也许听完这本书以后,你会想起自己生活中的那些“有缘人”,并和他们保持联络吧。

撰稿:故事硬核工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:杨婧

划重点

-

NHK的记者通过大量的采访,才还原了他的人生,让他变成了一个具体的人,而不仅仅只是政府通告上的几行字。

-

三个导致“无缘社会”产生的原因。它们分别是地缘的割裂、血缘的脆弱和职场缘的断绝。

-

当大城市的基础设施逐渐完善,单身从实际操作上成为可能,这些可以由高度分工的社会专业人士承担,唯一需要考虑的就是金钱上的支出。