《新教伦理与资本主义精神》 果旭风解读

《新教伦理与资本主义精神》| 果旭风解读

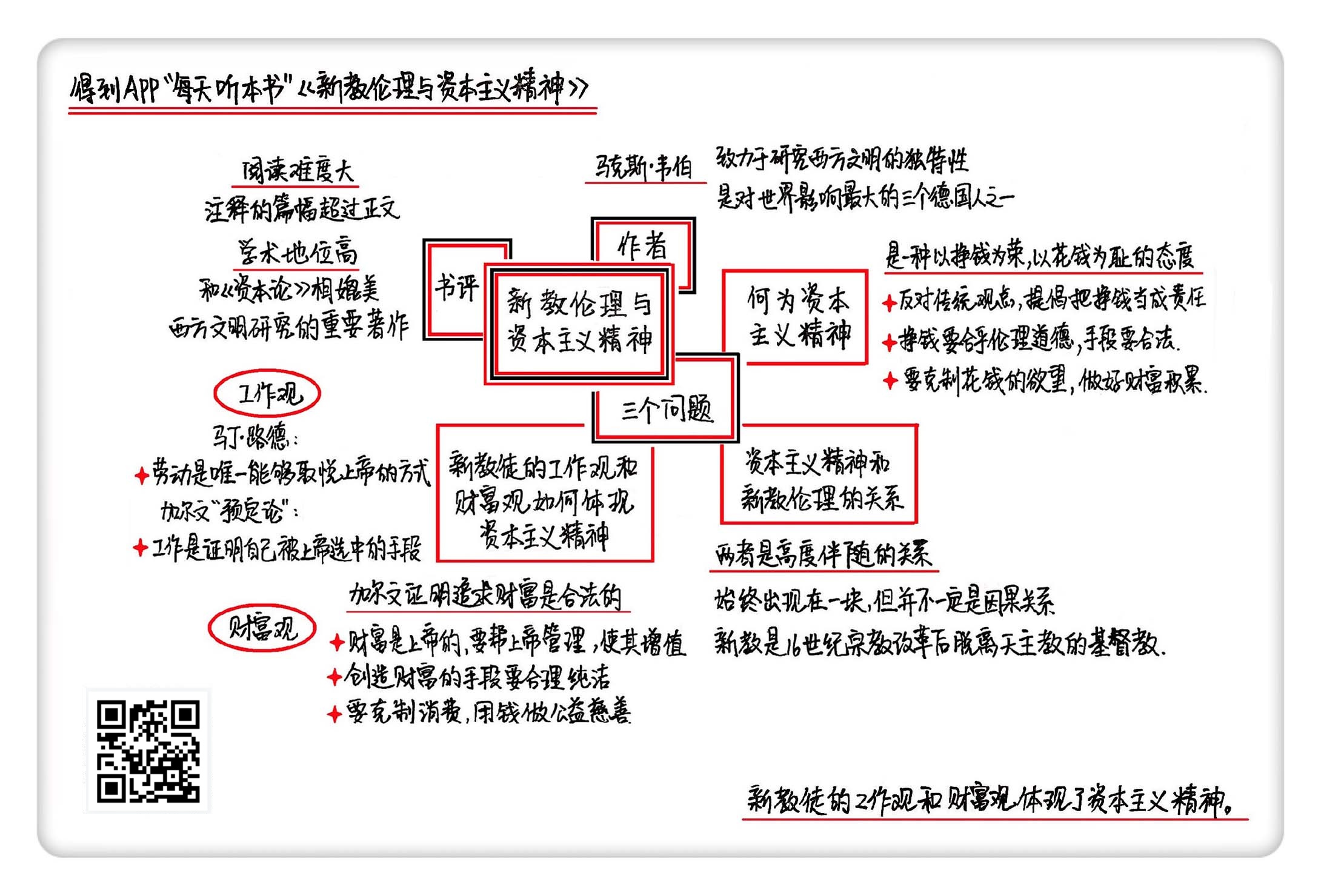

关于作者

马克斯·韦伯,德国思想家、社会学家,被称为对世界影响最大的三个德国人之一。有人做过一个调查,韦伯是英语人文社会科学文献中被引用次数最多的人,可见他在学术界影响之大。韦伯是个跨界大牛,他的研究范围极广,除了社会学以外,他在哲学、政治学、经济学、法学、管理学、历史学,乃至宗教与艺术等多个领域,都有独特的贡献。

关于本书

本书在思想史上的地位非常重要,甚至可以和《资本论》相媲美。它还曾被100位哈佛大学教授联名推荐过,多次入选世界名校的各类必读书目。无论你是想了解资本主义,还是想了解西方文明为何能领先世界的秘密,都绕不过这本《新教伦理与资本主义精神》。

核心内容

本书的核心观点是:资本主义精神是一种以挣钱为荣、以花钱为耻的态度。它与新教伦理是高度伴随的关系。高度伴随指的是资本主义精神和新教伦理是经常出现在一块的,但并不一定是因果关系。最后,作者详细分析了这种联系之下新教徒的工作观与财富观。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《新教伦理与资本主义精神》,这本书的中文版正文140多页,但后面的注释竟然长达160页,注释的篇幅超过了正文,可见阅读难度之大。接下来,我会用大约25分钟的时间为你讲述书中的重难点及思想精华,也就是作者马克斯·韦伯所说的资本主义精神究竟是什么,以及这种精神气质与新教伦理有什么样的关系。

谈论到资本主义,我们可能会想起另一个马克思。《资本论》的作者卡尔·马克思。他说“资本来到世界,从头到脚,每一个毛孔都流着血和肮脏的东西”。在他眼中,资本主义代表着贪婪、压榨,而且也因此终将灭亡。但马克斯·韦伯的观点截然不同,他认为资本主义精神是理性的表现,是西方文明的独特性所在。韦伯认为如果西方文明会没落的话,那很可能是因为这种资本主义精神消失了,他将这种精神看成西方文明的支柱。

咱们今天要讲的这本《新教伦理与资本主义精神》 就是以资本主义精神为核心话题。概括起来说,这是一种以挣钱为荣、以花钱为耻的态度。在解释完这种精神气质之后,韦伯又将它与新教伦理联系起来,认为这两者是高度伴随的关系。高度伴随指的是资本主义精神和新教伦理是经常出现在一块的,但并不一定是因果关系。最后,作者详细分析了这种联系之下新教徒的工作观与财富观。

这本研究资本主义的书在思想史上的地位非常重要,甚至可以和《资本论》相媲美。它还曾被100位哈佛大学教授联名推荐过,多次入选世界名校的各类必读书目。无论你是想了解资本主义,还是想了解西方文明为何能领先世界的秘密,都绕不过这本《新教伦理与资本主义精神》。

作者马克斯·韦伯呢,是德国思想家、社会学家,被称为对世界影响最大的三个德国人之一,另外两个德国人,一个是卡尔·马克思,一个是尼采。还有一项统计表明,韦伯是20世纪被引用次数最多的社会学者。可见他在学术界影响之大。韦伯是个跨界大牛,他的研究范围极广,除了社会学以外,他在哲学、政治学、经济学、法学、管理学、历史学,乃至宗教与艺术等多个领域,都有独特的贡献。

韦伯的超高名气,还在于他一直致力于研究西方文明的独特性。所以不管是西方人为了了解自己的文化,还是东方人为了对比中西文明,都不会错过他的著作。而咱们今天所讲的《新教伦理与资本主义精神》就是他在这个领域的集大成之作,也是他的成名作。很多中国人知道马克斯·韦伯,就是因为这本书。

那么今天,我们就来详细了解下这本书。我们一共会从三个方面进行讨论:第一,什么是资本主义精神;第二,资本主义精神和新教伦理的关系;第三,新教徒的工作观和财富观如何体现了资本主义精神

资本主义精神究竟是什么?这个话题听起来好像高深莫测,但其实概括起来就八个字:挣钱光荣,花钱可耻。

首先资本主义精神以挣钱为荣,把挣钱当成一种义务,为了挣钱而挣钱。在今天看来,挣钱似乎是理所当然的,养家糊口离不开钱,人际应酬离不开钱,想来场说走就走的旅行,荷包不同意也不行。但是,在西方,甚至到了十八十九世纪,还有相当一部分人认为挣钱是贪婪的表现,肮脏,没有尊严,对商人充满鄙视。比如莎士比亚笔下的商人夏洛克贪婪残忍,为了讨债而要割掉他人的一磅肉;巴尔扎克所写的葛朗台也是吝啬成性,在临死前最关心的事情竟然是掐灭灯芯,因为怕浪费灯油。在中国也有“无奸不商”的说法,阶层划分也是士农工商,把商人划到了最低一层。

韦伯也在书中列举了一个例子,很生动地说明了在17世纪时,还有很多人对挣钱并不怎么感冒。说在一个农场,工人一天割一亩地的麦子能获得100块钱。农场主想,我如果把价钱提高,割一亩地给200块钱,工人的积极性就会提高,说不定一天能割两亩地。但结果如何呢?大大出乎意料,工人们割了半亩就下班了,因为现在割半亩也能挣到100块钱。

这是怎么回事呢?韦伯说,人们并非天生就希望多挣钱。要在“挣得多”和“干得少”之间做选择的话,人们更倾向于“干得少”。对于他们来说,挣钱只要满足自己的生活就够了,多挣那么多钱干嘛,怪累的。工人们这么想,似乎不奇怪,我就是为了养家糊口,又不是老板,追求融资上市什么的。可是,韦伯发现,工厂老板也是这么想的,他们也更喜欢“干得少”,而且把挣来的钱都用来挥霍浪费,并不像今天大多数企业家会用来投资,他们也不追求挣更多的钱。看来,那时对多数人来说,挣钱只是一种手段,而非目的。挣来的钱是用来消费,没人想到用来投资,用来钱生钱,就像巴菲特说的“滚雪球”,当时没人这么想。

韦伯说,这些可不符合真正的“资本主义精神”。这是以前传统的、保守的观点。真正的资本主义精神,应当把挣钱看作是一种义务和责任,挣钱本身就是目的。为了具体说明这一点,韦伯列举了富兰克林的例子。富兰克林是18世纪美国的政治家、外交家、发明家,也是成功的商人,做过印刷、出版。韦伯认为他真正把挣钱当成了责任和目的。证据就是富兰克林不仅从商,而且还写有大量劝解人们努力挣钱的文章。比如富兰克林这样说过:“切记啊,金钱可以再生钱,如此生生不已。如果说糟蹋了一个五先令的硬币,实际上就是毁掉了他原本可以生出的金钱,甚至是许多英镑。”他还说“钱袋空空,烦恼多多。”你看,富兰克林劝导人们要多多挣钱,越多越好。韦伯认为这体现的就是资本主义精神。

不过需要注意的一点是,韦伯的资本主义精神并不是不惜一切地赚钱,甚至不顾伦理道德。恰恰相反,韦伯尤其强调了挣钱的手段要合法、合理。比如他刚才提到的富兰克林,他不仅强调挣钱,还提出了很多挣钱的美德。首先,他说要勤勉劳动。因为时间就是金钱,如果你闲坐了半天,那就是浪费掉了这半天本来应该挣到的五先令。所以,富兰克林推崇勤劳,要靠天天不断的努力工作去挣钱。然后,他说要讲究信用,因为信守承诺可以赢得他人的信任。别人信任你,你就能获得更多的合作机会,也就可以挣到更多的钱。另外就是要节俭。因为钱可以生钱,你随便花掉一枚五先令硬币,实际上是花掉了由这五先令可能产生的好几英镑。所以要节俭,不乱花钱,也不要随意把钱给弄丢了。总之,富兰克林细致地、不厌其烦地一一论述了挣钱的各种道德观:勤劳、守信、节俭。

咱们前面提到了资本主义精神把挣钱看成目的,同时还要求讲究道德。最后,我们还要补充一点,那就是挣钱可以,但花钱得悠着点。资本主义精神不鼓励花钱。意思就是要克制花钱的欲望,放在今天,就是说,面对商家各种名目的促销,不要冲动,不要做剁手党。买买买是不对的,这太不理性了。那该怎么办呢?把钱存起来,进行投资,就像我们今天会买股票,或者买基金,最起码也会存一部分钱到余额宝中。只有这样才能让钱生钱,才能挣更多的钱啊。

以上是我们讨论的第一个问题,什么是资本主义精神。让我们来简单回顾一下。资本主义精神,简单来说,就是一种以挣钱为荣,以花钱为耻的态度。首先,它反对传统的以挣钱为耻的态度,积极怂恿大家多挣钱,要把挣钱看成一种责任和义务。然后,挣钱要合乎伦理道德,手段要合法。韦伯列举了富兰克林的例子,富兰克林始终强调挣钱,也强调了能够挣钱的几种道德品质:勤劳、守信、诚实、节俭等。最后,要克制花钱的欲望,别剁手,要积累起来。

关于资本主义精神特质的问题就此结束,现在来看看资本主义精神和新教伦理有什么关系?

关于这个问题,一直有一个误解,那就是很多人认为资本主义精神和新教伦理之间存在因果关系,认为是新教伦理导致了资本主义精神的产生。不对,作者韦伯从来没有在两者之间建立一种因果关系。他用“高度伴随性”这个词替代了因果关系。所谓高度伴随性,就是这两个东西始终出现在一块,但并不一定是谁影响了谁。之所以有人认为两者之间有因果联系,是因为韦伯在书中明确提到:自16世纪起,新教徒聚集的地区与资本主义发展明显的地区有相当程度的重叠。

新教主要指的是16世纪宗教改革后脱离罗马天主教的各个基督教派。他们与天主教的一个主要区别是,新教认可俗世劳动的意义,鼓励信徒从事经济活动。因此新教徒一般也比天主教徒更加有钱,更愿意从事商业活动,比如以技术工人、资本家、其他工商行业为职业。而天主教徒宁愿收入微薄也不愿意从事商业,他们宁愿选择一种更安逸、宁静的生活方式,比如历史学、语言学等。

所以总体而言,新教徒看起来与资本主义之间的关系也更明显。因此啊,就有人直接说,新教徒的伦理观念导致了资本主义精神的出现。但是不对,韦伯只承认两者之间存在高度伴随的关系。因为就他的观察,他只能看到新教徒聚集区与资本主义发展区高度重合,这还不足以建立起一种唯一的因果关系。因为资本主义的发展也有可能受到地域位置、历史等其他因素的影响,宗教伦理即使影响了资本主义的发展,也很有可能只是其中一个因素。

所以,韦伯使用“高度伴随性”是为了学术严谨。社会科学与自然科学不同,你在研究物理、或者化学的时候,都可以通过精确的数据计算、实验来证明两个东西的因果关系。就像做数学证明题一样,你可以大胆地说某两个化学元素经过反应生成了另一个元素。但在社科研究领域,就很难这样做。因为社科领域某件具体事情的影响因素太多、太复杂,而且你还没法用实验证明这种因果关系。也没法通过量化的研究证明具体的影响程度。

资本主义精神和新教伦理就是这么一个关系,他们两个是出现在一块,但如果直接用因果关系来下结论,就显得过于武断了。韦伯只看到新教徒身上确实体现出了资本主义精神,所以他就只说这两者高度伴随。韦伯还是挺滑头的,因为他很可能料到如果在两者之间建立因果联系,必然受到各种专家教授的指责,所以话没说死,给自己留了一条后路。

所以,我们与其纠结于新教伦理与资本主义精神之间的关系,还不如来看看资本主义精神在新教徒身上如何体现的。根据韦伯的论述,它主要体现新教徒的工作观和财富观上。这就是接下来咱们要讨论的:新教徒的工作观和财富观如何体现了资本主义精神。

新教徒的工作观来自于一种叫做“天职”的教义。就是说人履行在现世中的职责是上帝安排的。这里的现世职责就是劳动,或者理解成我们所说的工作。按照这种“天职”教义,人应该努力工作。这种观点非常重要,因为它第一次让劳动变得有意义起来。证明了劳动是上帝的要求。

要知道,在此之前,劳动是被认为没有意义的,大家都鄙视劳动。比如古希腊人是鄙视劳动的,社会里的机械劳动都是由奴隶完成的,那时候流行的观念是,工作会摧残人的心灵,让人远离理想,能不工作就不要工作。同时期的希伯来人也痛恨工作,根据圣经记载,人是有罪才被罚做工的。

我们之前还举过一个例子,就是韦伯发现雇主即使给手下的工人涨了工资也没能调动起他们的积极性,他们反而选择干得更少。所以,劳动在此之前完全是受鄙视的,它最多只是一种谋生手段。但是这种观点在宗教改革后发生了重大变化。宗教改革发生在16世纪,新教站起来反对天主教对于宗教信仰的控制。天主教自诩为上帝的经纪人,认为信徒需要通过他们的中介才能与上帝沟通,而新教认为这种中介完全是多余的,每个人都可以和上帝直接沟通,你不用去参加天主教各种繁琐的仪式,你履行好上帝交给你的世俗义务就能得救,这种义务主要就是劳动。

宗教改革的主要发起人马丁·路德甚至认为,劳动是唯一能够取悦上帝的方式,他严厉批判了天主教瞧不起劳动的观点。因此,到了这里,劳动就开始变得有意义,它是在服务上帝,是道德的、光荣的。但事情还没有就此结束,因为在作者看来,路德对于劳动的观点还是相对保守的。比如路德主张每个人干好自己分内的事情就行,不提倡多干或者跨行。你如果是农夫,就好好种田,别去关心打鱼的事情;如果是渔夫,也就别去干铁匠的活。

这种观点放在今天就是不提倡跨界。咱们今天有所谓斜杠青年,就是一人同时干好几份工作。所以路德的观点显然是不利于人才流动和最大限度地发挥创造力。在证明劳动重要性这件事上,路德的步子还是迈得不够大。这个时候,宗教改革的另一个重要人物加尔文出现了,他的“预定论”才真正让劳动变得更加意义非凡。

先说预定论的具体含义。简单来说,就是你是否能被得救,已经被上帝提前安排好了。基督教一直以来都强调死后得救,上天堂,成为上帝选民。条件就是你生前积善行德、敬仰上帝。但现在预定论说不是,你是否被得救,跟你生前的行为没关系,是你出生前已经被上帝决定了的。这个观点很可怕,因为他直接导致了巨大的宗教焦虑:如果我能否被得救跟自己生前行为没关系,我就不能主宰这件事,我自己就不能通过自己的努力得救。

我到底是否被上帝选中了啊?我到底能不能上天堂?信徒感到恐慌,绝望。唯一的出路就是赶快证明自己已经被上帝选中了。如果已经被上帝选中,不就不用焦虑了嘛。于是,信徒就开始去寻找各种证据。试图证明自己已经是上帝的选民。他们最后找到的证据就是世俗成就。

为什么以世俗成就为判断依据呢?因为世俗成就像是上帝的恩赐,如果世俗成就越高,说明上帝给你的赏赐越多,也就说明他越喜欢你啊。既然他这么喜欢你的话,肯定早把你的名字写上白名单了。这就像如果一个姑娘在情人节送你巧克力,这种恩赐说明什么?那肯定是喜欢你啊。那么,如何获得世俗成就呢?自然是通过努力工作。越努力,成就越高,越说明上帝已经选中你了。自此,工作就变成了一种证明自己被上帝选中的手段。

需要注意的是,这里似乎有个悖论:如果能够通过努力获得成就来证明自己被选中,不还是相当于自己能够影响上帝的选择吗?其实不是。因为这个世俗成就不是你努力后的报酬,而是一早就埋在某个地方的宝藏,一个礼物。你的工作所承担的意义不过是找到这个宝藏。不是你的工作本身创造了那么多的黄金。所以,工作是一个不断寻宝的游戏。工作越努力,发掘的宝藏自然就越多,越能发现上帝对你的宠信,那自然就能证明上帝已经选中你了。所以,到了加尔文这里,工作不再只是服务上帝这么简单了,它是证明上帝恩宠的手段。这比路德的观点激进了许多。简直就像给新教徒们安装了一台发动机,让他们竭尽所能地去努力工作,工作自此变得意义非凡。以上就是加尔文关于工作的观点。

我们来简单回顾一下新教徒的工作观。最早人们瞧不起劳动,认为这个事情肮脏下贱。但是宗教改革后,路德证明劳动是服务上帝的手段,让劳动在道德上变得崇高。这种观点让新教徒认识到了工作的重大意义。但路德并不鼓励大家多劳动,只要把上帝安排给你的活干完就行了,也不要想着去跨界。在这个时候,加尔文的“预定论”让信徒相信工作能够证明上帝的恩宠。工作努力,获得的世俗成就越高,越能说明上帝宠信你,也就说明你已经被上帝选中了。这个观点简直就像给新教徒们安了一台发动机,鼓励他们竭尽所能地去努力工作。

如今新教徒证明了工作的意义,但立马又出现了新问题:勤劳工作创造了大量的财富,该如何花这些钱?如何对待这些财富?这就涉及到新教徒的财富观了。在今天看来,有钱不知道怎么花,该是一个多么甜蜜的烦恼啊。但是宗教改革前的西方,这却是一个很要命的问题。因为当时的宗教都主张禁欲,一统天下的天主教斥责教徒对财富的追求,认为那是亵渎上帝,是肮脏可耻的。

但是在宗教改革后,一个新的观点证明了创造财富的正当性。提出这个新观点的人咱们不陌生,就是上面提到的加尔文。他的“预定论”证明了工作的重要性。现在,他又要来证明创造财富的正当性。他引入了一个新的观点:财富是上帝的,我们创造财富不过是在帮上帝打理财产。就是说,财富实际上是上帝所有,人不过是上帝财富的一个托管者,我们人是上帝的管家。这个观点非常重要,因为它直接证明了追求财富的合法性。

具体逻辑是这样的:财富的所有权是上帝的,但是上帝信任人的智慧和忠诚,因此把钱财交给人来管理。于是,人具备了对上帝的责任。你要当好管家,好好帮他老人家打理他的财产,包括让这个财产升值什么的。你相当于一个基金经理的角色,因此,创造财富,对财富进行使用完全就是在服务上帝。这样一来,人追求财富变得合法,而且还具有道德上的崇高感。

当然了,既然钱是上帝的,你在具体花这个钱的时候就要有所注意。首先,你要像管家一样只管赚,不管花。因为财富是上帝的,所以你可以创造财富,但不能拿来享受。你是一个管家的身份,你不能拿着主人的钱去挥霍浪费,所以,创造的财富应该积累下来,用来继续创造财富,要为上帝的财富增值。这点直接促进了资本的积累。然后,你要像天使一样纯洁,道德完美无瑕。追求财富的手段要合理,要不断谴责欺诈和贪婪,提倡诚实、守信。如果你在追求财富的时候使用了卑鄙的、不合法的手段,那不仅是对你自己的侮辱,更是对上帝的侮辱。你代表上帝管理财富,应该像天使一样纯洁才对。最后,你要像慈善家一样,把上帝的钱用于为公众服务,奉献社会,以此荣耀上帝。理解了这点,我们就能明白为什么很多西方的企业家热衷于慈善事业,比如比尔·盖茨。

以上就是新教徒的财富观,理解了这点,我们就很容易理解为何在资本主义精神中,韦伯强调要把挣钱当成一种责任,但同时又要克制消费。

我们来总结一下这种财富观。首先,追求财富是合法的。因为财富是上帝的,我们创造财富,不过是在帮上帝打理家产。我们创造的财富越多,越能荣耀上帝。然后,因为创造财富是在服务上帝,所以手段要纯洁,然后还要克制消费,以及用钱来做公益。

以上就是我们针对《新教伦理与资本主义》这本书所分享的内容。我们一共讨论了三个问题。

首先讨论了什么是资本主义精神?这是一种以挣钱为荣,以花钱为耻的态度。它否定了以往把追求财富当成耻辱的保守观点,提倡把挣钱当成责任。当然,在挣钱的过程中要讲伦理道德,手段要合法。然后还要克制消费欲望,要把钱存起来,让钱生钱。这种态度大大有利于资本的早期积累。

然后,我们分析了资本主义精神与新教伦理之间的关系。他们之间并非一种因果关系,而是高度伴随。所谓高度伴随,就是两者出现在一块,但并不一定是谁影响谁的关系。韦伯的这种表达是出于一种学术上的谨慎。就他的观察,他只能说新教徒身上确实体现了一种资本主义精神,但并不能因此就在两者之间建立一种可靠的因果关系。

最后,我们详细考察了新教徒的工作观和财富观,因为在韦伯看来,新教徒的这两种观点集中体现了资本主义精神。在工作观上,以往大家都认为劳动肮脏下贱,但宗教改革后的新教徒认识到劳动是服务上帝,甚至是证明自己被上帝选中的手段。工作因此变得神圣和有意义,这种观点鼓励他们去努力工作。在财富观上。宗教改革后的新教徒认识到财富是上帝私有的,创造财富是在帮上帝管理财产,人承担了管家或者说基金经理的角色。挣钱这件事自此洗掉了道德上的污点,新教徒们放开手脚,大胆创造财富。

撰稿:果旭风 脑图:摩西 转述:吴笑

划重点

1.资本主义精神,是一种以挣钱为荣,以花钱为耻的态度。

2.资本主义精神与新教伦理之间,并非因果关系,而是高度伴随的关系。

3.新教徒认为劳动是证明自己为上帝选民的手段,创造财富是在帮上帝管理财产。工作因此变得神圣和有意义,他们被鼓励去创造财富。