《新千年的好莱坞》 杨蕾解读

《新千年的好莱坞》|杨蕾解读

关于作者

这本书的作者蒂诺·巴里奥,是美国知名电影史专家。在美国电影产业史相关领域,有很多著作,比如,《宏伟构想:作为现代企业的好莱坞》《美国银幕上的海外电影文艺复兴》等。

关于本书

作者采访了美国电影产业各个链条上的关键人物,包括各大好莱坞主流片厂的管理层以及电影制作者,为读者详述了主流片厂的拍摄、制作、放映和营销机制。

核心内容

为什么好莱坞主流片厂拍的原创电影越来越少?是什么导致好莱坞“完全向钱看”?主流片厂怎么打造“摇钱树”电影?

你好,欢迎每天听本书,我是杨蕾。今天为你解读的书是《新千年的好莱坞》。

说起好莱坞,你很可能听说过大导演马丁·斯科塞斯,也很可能看过漫威宇宙的超级英雄大片。斯科塞斯对漫威电影的评价,曾经引发过行业大讨论,斯科塞斯觉得,“虽然漫威电影制作精良,演员很用心,但不能称为电影,更像是主题公园的产物……电影院变成(超级英雄电影的)主题乐园,其实也没什么大问题,但你不能全给占了,一点剩余空间都不给别人留下。”

斯科塞斯怎么看待漫威电影,不是今天要讨论的内容,但他的最后一句话,值得引起注意:为什么现在的好莱坞电影,基本都是超级大片?坐在影院里你会感觉,每部大片都挺精彩,跟你有同样感觉的人很多,证据是这些电影票房都很高。但当你把它们摆在一起时会发现,怎么看上去都差不多:电影主角开始很弱小后来变强大,发生冲突的场面让人眼花缭乱,结局一定是皆大欢喜。打个比方,这些好莱坞大片就像集体做了整容,样子都差不多。

为什么好莱坞电影越来越像了?这跟原创电影越来越少有关,好莱坞主流片厂现在主要拍超级大片。有一组数字能帮我们更好地感受这个变化:1994年,好莱坞主流片厂制作的原创电影,在所有电影里的占比超过50%,到2018年,这个数字只有10%左右。

为什么好莱坞主流片厂拍的原创电影越来越少?今天这本《新千年的好莱坞》能回答这个问题。这本书是一本关于美国当代电影产业的专著,作者叫蒂诺·巴里奥,是好莱坞发展史专家。他在书里讲述了,2000年到2010年美国电影产业发生了什么。

原创电影少,会不会是好莱坞主流片厂偷懒?毕竟开发新剧本耗时长,通过率低,十个里只有一个能拍成电影,废掉的剧本还很贵,作者介绍,一个流产的剧本前期也要花费500万美元。

这么看,给受欢迎的电影系列拍续集、把畅销小说改编成电影,比开发新创意省事多了。不过,缺点是真贵。比如,2020年迪士尼出品的电影《花木兰》,制作成本高达2亿美元。好莱坞主流片厂通常一年要出品二三十部电影,大片拍得越多,成本就越高,他们能负担得起吗?没问题,现在的主流片厂都不是单兵作战,他们都有实力雄厚的母公司撑腰。

好莱坞原创电影越来越少,真的因为人懒钱多吗?

当然不是。多拍超级大片,少拍原创电影,这些事其实不是好莱坞主流片厂说了算,而是母公司说了算。你可能会觉得奇怪,好莱坞主流片厂可是从默片时代开始,就牢牢把控美国电影业核心地位,包揽了美国每一年的票房冠军,控制美国大部分影院什么时候放什么电影。他们还在不断刷新票房历史纪录,拿迪士尼来说,2019年,迪士尼的全球票房超过了111亿美元,创造了历史。

在美国电影行业不可一世的主流片厂,为什么在母公司面前感觉有点卑微?这是因为,现在的好莱坞主流片厂“都只是一个更大产业中的一小部分”,从利润上说,它们排在母公司的底层,每年的收益只占到母公司利益总额的10%到15%。好莱坞主流片厂依然是美国电影产业的核心,然而,作为大集团的附属机构,他们的收益排在末位,相应的,地位也下降了。作者引用了一个观点,能让我们理解好莱坞主流片厂面对母公司时的姿态,“好莱坞企业靠大集团的旨意运行。收益性由华尔街说了算,企业小卒只有拥护和执行的份儿。”

为什么好莱坞主流片厂会沦为母公司底层?这得从他们经历的并购潮说起。好莱坞主流片厂经历了好几轮并购潮,此后,他们要么成为某个大集团的一员,比如环球影业属于康卡斯特,后者是美国最大的有线电视供应商;要么自己长成了大集团,比如迪士尼。其中,2000年左右的那场并购潮最关键。

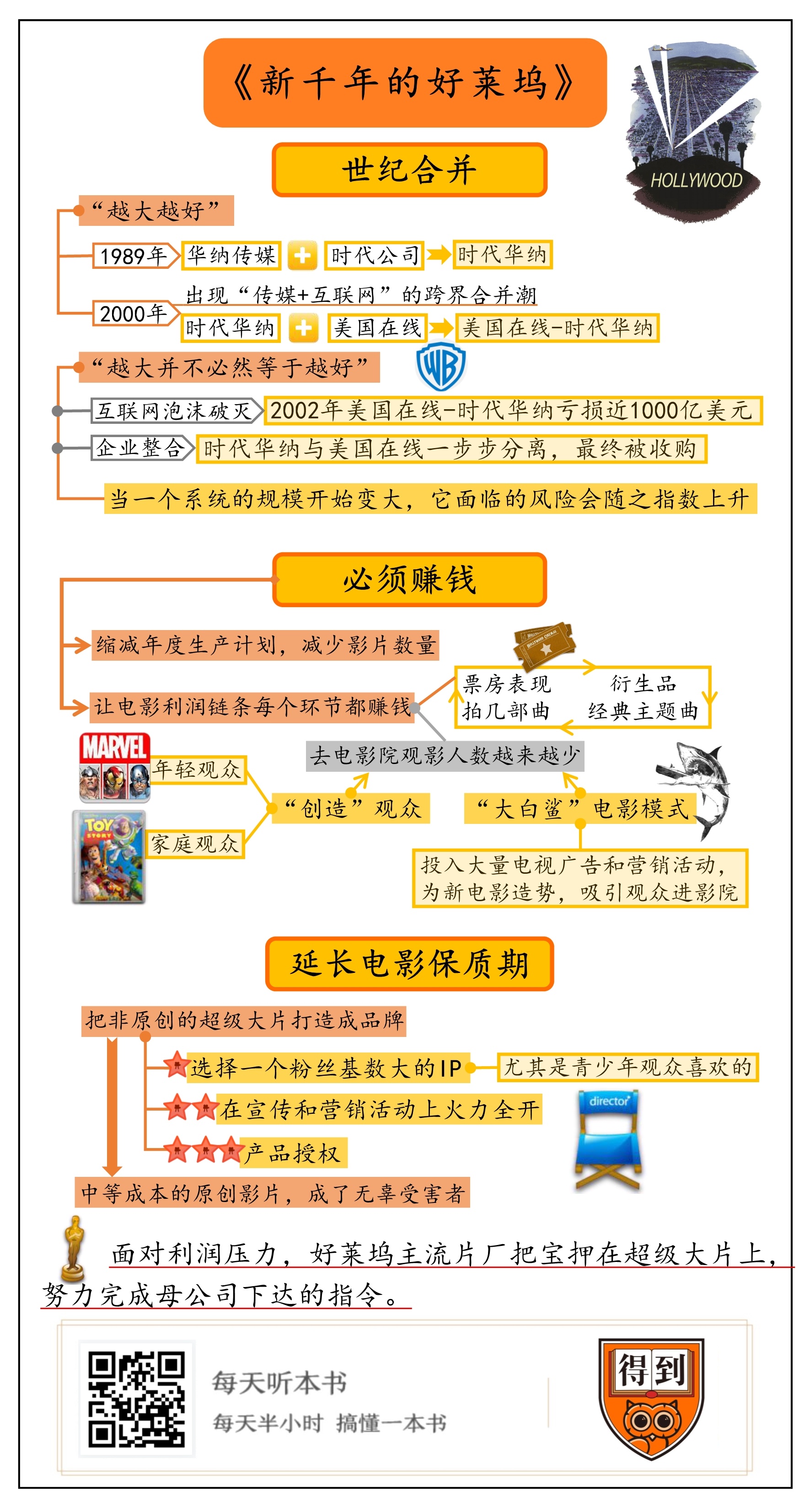

接下来,我们通过一个被称为“世纪合并”的例子,来回顾下这轮并购潮。同时,我们也可以思考一个问题:企业规模越大就越好吗?

其实对于传媒行业来说,合并不是什么新鲜事。通过合并争夺市场主导权,是很多媒体集团的目标,他们相信,只要拥有的内容越多,通往消费者的渠道越多,就越有竞争优势,也就是“越大越好”。事实上,不少媒体集团就是通过合并发展成行业前列,比如传媒大亨默多克的媒体帝国新闻集团,再比如,华纳兄弟影业的母公司时代华纳。

时代华纳的创始人叫史蒂文·罗斯,是媒体产业里最早提倡合并的人,在他看来,合并是“美国企业在全球娱乐传媒市场中竞争生存的必然举措”。罗斯从殡仪生意起家,进入娱乐产业的起点是一家经纪公司,经过数次合并交易,他拥有了一个娱乐集团华纳传媒,旗下拥有华纳兄弟、大西洋唱片公司等。1989年,他又筹划了华纳传媒与时代公司的合并,最终产生了时代华纳,是当时世界上最大的媒体集团。

时代华纳的出现让竞争对手感受到威胁,为了争夺市场主导权,他们也纷纷跟上。比如,有线行业巨头维亚康姆就赶紧收购了派拉蒙影业。

2000年,出现了“传媒+互联网”的跨界合并潮。那时,互联网越来越普及,传媒行业充满了对协同效应的美好想象和憧憬,他们相信“越大越好”。那时,罗斯已经过世,时代华纳当时的CEO叫莱文,他坚信,互联网能为经济增长和创意的表达创造出无限的可能。

相信“越大越好”的人里,还包括美国在线的创始人斯蒂芬·凯斯。美国在线是一家网络服务商,给几千万美国用户提供拨号上网服务,但竞争对手微软和AT&T(美国电报电话公司)给消费者提供了高速上网服务,美国在线有可能被他们甩下,它得让自己更有竞争优势,于是,凯斯就想通过并购来达到“1+1=3”的效果。

在凯斯的主导下,2000年1月,时代华纳与美国在线合并,合并后的名字叫美国在线-时代华纳,这家公司的市值一度高达3420亿美元,排在美国所有企业的第四名。这场合并被吹捧是新老媒体融合的绝佳证明。合并之后,新媒体美国在线能使用传统媒体时代华纳的影音内容,时代华纳也获得了上百万潜在客户和通往互联网市场的捷径。

这场的合并是那轮跨界合并狂潮的巅峰,然而“越大并不必然等于越好”。很快,美国在线-时代华纳就遇到了一个致命风险——互联网泡沫破灭。此前,正是互联网泡沫不断推高了美国在线的股价,结果合并后才过了几周,互联网泡沫就破灭了,互联网企业的股票直线下跌,到2002年底,美国在线-时代华纳公布亏损了将近1000亿美元。

接着,这家新巨头又面临所有合并都会遇到的挑战——企业整合。美国在线-时代华纳公司的高层根本没法整合好两家公司。如果把时代华纳之后的情况快进一下,会看到几个关键片段:2003年,时代华纳从企业名称中抹掉了“美国在线”;2004年,为了摆脱债务上的负担,时代华纳把华纳音乐卖出去了;2009年,时代华纳与美国在线正式分离。时代华纳的故事,书里只讲到了2010年左右,我查了下资料,2018年时,时代华纳又被 AT&T 收购。

除了这起“世纪合并”,不少类似的合并项目也经历了相同的梦碎之旅。比如,法国电信公司维旺迪想转型成全球媒体集团,收购了环球影业,结果,互联网泡沫破灭,维旺迪也遭受重创,整家公司都被卖掉,后来,环球影业一路辗转到了康卡斯特手里。

相信你也感受到这轮并购潮的结局有多惨烈了,就像《被诅咒的巨头》这本书说的,自2000年以来,大型媒体公司都减少了2000亿美元的账面价值,“此情况同时反映了在面对新竞争者、新技术和新的消费者需求时,媒体巨头们有多么孤注一掷”。美国在线-时代华纳公司的遭遇也让我想到,规模越大的系统反而会越脆弱,这是《反脆弱》作者塔勒布的观点。当一个系统的规模开始变大,它面临的风险会随之上升,而且,不是线性上升,是指数级上升。

我们知道,好莱坞主流片厂的地位下降,母公司下达的指令,他们必须拥护和执行。母公司CEO对这些片厂的要求也很一致:必须赚钱。在这部分,我们来看看,好莱坞主流片厂怎么应对这个指令。

一个人有了赚钱压力,通常会想办法节省开支、多赚钱。好莱坞主流片厂的思路也差不多,我们先来看看他们是怎么缩减成本的。

好莱坞主流片厂缩减了年度生产计划,减少了影片数量。这个计划里有两部分:自主生产的影片、与外部制片方合作的影片。对内,主流片厂采取了很多措施,取消了表现不好的部门、降低工资、削减岗位、在能找到赞助的地方拍摄影片等。

对外,他们的合作条款更加严苛,还降低了酬劳。拿剧本报酬来说,主流片厂传统的支付方式是:写一稿给一笔钱,改二稿、三稿也能拿到稿费。因为要缩减成本,片厂给大部分编剧支付稿酬的方式都是一稿制,也就是说,不论一个剧本修改了多少次,都只给一次稿费。

当然,这些都是节流的手段,肯定缓解不了太多利润压力,想赚钱,还是得想办法广开源,最好能制作出像“摇钱树”一样的电影,源源不断地提供利润。我们知道,一部电影创造出来的利润可不只是电影票房,后面还有一条长长的利润链条:DVD、原声大碟的收入,付费电视或网站支付的使用费,由电影角色衍生出来的玩具、服装的销售额等等。

一部电影的利润最大化,最理想的情况是每个环节都能赚到很多钱,比如,全球各个地区都有大量观众去电影院看它,每年都有人买它的衍生品,电影主题曲变成经久不衰的经典歌曲,最好再拍个几部曲,继续重复上面的步骤。

这可不是主流片厂在妄想,有先例可循。拿《星球大战》来说,这个系列电影的第一部是1977年上映的,截至2018年,《星球大战》这个IP创造出来的总价值,已经超过了650亿美元。

作者把这类像摇钱树一样的电影,叫作支柱电影和特许权电影,其实就是观众能够立刻辨识并接受的超级大片。2000年以后,好莱坞出现了很多超级大片,它们要么基于幻想小说、漫画,要么改编自童话故事、电子游戏等。它们不仅能让主流片厂赚钱,还对母公司旗下的其他平台有利用价值。

母公司对这些好处一清二楚,他们期待旗下的电影片场能制造出更多、更大排场的超级大片。重压之下,“好莱坞完全变成向钱看”。摆在所有好莱坞主流片厂面前的挑战都一样:怎么打造出“摇钱树”电影?

还记得刚才那条电影利润链条吗,第一个环节是票房表现,它很关键,相当于“摇钱树”的根基。票房表现有两种作用:从利润上说,大多数好莱坞电影在上映期间获得的票房,是它们最大的单项收入来源之一:从生态位上说,“一部影片的影院发行是驱动所有下游收入的引擎”,意思是,电影的票房好,后面的环节才可能有好的利润表现。

收获高票房,得招揽足够多的人进影院,于是,打造出很多人愿意看的电影是好莱坞主流片厂的首要任务。然而,他们也遇到了打造“摇钱树”电影的第一个障碍:去影院看电影的人越来越少了。

这不是一个新问题,观影人数下降是美国电影行业最近几十年来都在面临的问题。根据《好莱坞电影经济的内幕》一书的数据,1948年,有65%的美国人每周都去影院。但现在,每周进电影院的人还不到美国人口的10%。不去影院看电影的人都去哪儿了?有的可能去看盗版电影了,也有的等着在电脑和电视上看。因为随着科技进步,他们可以自己决定什么时间、在哪里观看电影。

主动来电影院的人越来越少,就得想办法“创造”观众,让他们来影院看到自己喜欢的东西。好莱坞主流片厂瞄准了两个观众群体。第一个是10岁到24岁的年轻观众,在片厂看来,这是最优质的观影群体,因为他们愿意在周末出门,也容易被电视广告和营销手段影响。年轻观众喜欢看漫威和DC公司的漫画,好莱坞主流片厂就着手把这些漫画改编成电影。

好莱坞主流片厂瞄准的另一个群体是家庭观众,由孩子、父母和祖父母构成,年龄范围从8岁到80岁。对于这个群体,好莱坞主流片厂会制作适合全家人收看的合家欢电影,比如《狮子王》《玩具总动员》等,讨好他们。

作者介绍,改编自漫画书的超级大片,家庭观众喜欢看的合家欢电影,再加上2009年开始普及的3D影片,是现在好莱坞主流片厂的主要制片潮流。这些类型的电影能为影院带来源源不断的观众。

找到目标群体,制作出符合他们喜好的电影,还不算完,怎么确保他们一定会来影院?一群年轻人或一家几口人在家看付费电影,显然比去影院更划算。这是好莱坞主流片厂面临的第二个障碍。

这也不是新问题,自打电视普及之后,影院的观影人数就少了一大截。好在,好莱坞有一套非常成熟的解决方案,主流片厂可以沿用下去,那就是投入大量电视广告和营销活动,为新电影造势,吸引观众走进影院的门。

这套方案叫作“大白鲨”电影模式。对,就是好莱坞大导演斯皮尔伯格拍的那部电影。1975年,《大白鲨》上映前,电影公司为《大白鲨》做了大规模电视广告和营销活动;暑期时,《大白鲨》在四百多家影院同时上映;上映后,一周之内票房就达到了1400万美元,两周票房就收回了制作成本。

这个模式的效果非常好,后来,几乎所有超级大片都沿用了它,它有几个关键点:狂轰滥炸般的媒体宣传和推销活动;在暑期或节假日等票房旺季上映;跟影院签约预订同步上映时间,影院数量越多越好。只不过,越往后,电影的宣传费用越来越高,2007年,美国主流片厂宣传一部新电影的平均花费是3590万美元。同步上映的影院数量也越来越多,现在,仅仅一个周末的时间,一部超级大片就可以在全球3万家影院同步上映。

“大白鲨”电影模式出现了几十年,为什么还这么有效?一个原因是,它能让超级大片实现“饱和式首映周末”,快速收回大量票房。“饱和式首映周末”听着有点陌生,实际上我们经常会遇到。比如,我就经常有这样的经历,周五时才想起来,一部超级大片今晚就要上映了,赶紧去软件上买票,结果发现,不光周五晚上,周六、周日的放映场可能都是满的。这就是“饱和式首映周末”。想想看,一部超级大片在全球影院同步上映,一个周末能创造出多少票房。我查了下,《复仇者联盟4》在上映首周末的全球票房超过12亿美元,刷新了历史纪录。

除了快速收敛资金,“饱和式首映周末”还有一个好处:在你还没有看到超级大片的负面报道或是听到朋友的负面评价时,你已经进电影院看了它。也就是说,你没空去考虑这部超级大片好不好看,你得赶紧去看它。

几十年来,“大白鲨”电影模式都帮助好莱坞主流片厂快速聚敛票房,难道没有什么因素可以动摇它吗?当然有,它也遇到了挑战,主流片厂灵活应对了这个挑战。互联网时代,好莱坞主流片厂再想找到青少年观众,可不能只靠电视广告了,得去网上。2003年开始,几乎所有电影都会通过网络来推广。现在的好莱坞主流片厂拥有很多互联网推广手段,比如建立电影官方网站、在网上做病毒式营销,引导人们去推特等社交网络积聚口碑。“大白鲨”电影模式还会一直奏效下去吗?也许会,也许会像作者在书里提醒的那样,大众的口味一直在变,这套营销方式很可能会突然过时。

在我们的印象里,在影院看完电影,大部分电影的生命期就结束了。保质期这么短,没办法在利润链条上获得后续收入,就无法完成母公司增加利润的指令。这就是好莱坞主流片厂面临的第三个障碍:怎么延长电影的保质期?

你可能觉得,保质期短,那就延长观众看到它的时间。这一点主流片厂也想到了。一部电影从诞生到被不同观众看到,会经历很多发行窗口,“电影新片像钟表一样有序地在发行链条中流通”,它先在电影院放映几个月,下档之后,观众可以买DVD,或者在电视、流媒体平台上付费观看,愿意等待的人,最后能免费看到。只不过,你看到影片的时间点越晚,就越便宜,比如,在电影院第一时间看到要花几十块,在付费网站看要花十几块,几年后就可以在电视上免费看。

然而,这些发行窗口并不是牢不可破的。2007年,DVD销量开始下降后,一直无法扭转。原本,好莱坞主流片厂指望通过电影票房收回成本,靠DVD销售额获得利润,结果,DVD销量一下滑,整部电影的利润就减少了很多。

那有没有一种既延长电影保质期又能赚到稳定利润的途径?当然有,主流片厂的方法是,把非原创的超级大片打造成品牌,“在这种战略下,电影不再仅是电影而是品牌”。

华纳兄弟是好莱坞主流片厂里,第一个这么做的。接下来,我们就通过《哈利·波特》系列电影来看看,华纳兄弟怎么把超级大片打造成品牌。我把这个过程总结成了三步:

首先,选择一个粉丝基数大的IP,尤其是青少年观众喜欢的。1997年,J.K.罗琳的小说《哈利·波特与魔法石》出版,引起了轰动,当年的销售额就高达1350万英镑,还获得了英国国家书奖最佳童书奖。这个系列小说的每一部都深受青少年群体的欢迎,很符合主流片厂的需求,于是,1999年,华纳兄弟用100万美元买了前四本小说的影视改编权。

其次,在宣传和营销活动上火力全开。2001年11月,《哈利·波特与魔法石》上映,正好是美国在线-时代华纳宣布合并的时候,新巨头给这部电影提供了交叉推广的机会:华纳兄弟制作电影,华纳音乐集团给电影录制原声大碟,《时代》《娱乐周刊》点评了这部影片,它们也在新巨头旗下。美国在线还在互联网上“通过游戏、比赛、试映和预先订票”等方式,给这部电影做线上推广。在这次交叉推广的帮助下,《哈利·波特与魔法石》第一天的票房就达到3100万美元,首周末票房超过9000万美元。

第三步,产品授权。好莱坞每家片厂都有一个消费产品部门,专门负责把电影授权给外部公司,帮忙制造或者营销相关的玩具服装、原声大碟等。有时候,授权商品带来的利润可能比票房收入还高。根据书里提供的数据,《哈利·波特》系列电影的总收入超过75亿美元,除了电影,还有几百种周边产品贡献了可观的收入,光是电子游戏就赚了15亿美元。《哈利·波特》还和乐高公司合作了系列产品,是乐高旗下销售状况最好的商品。乐高表示,就算《哈利·波特》电影系列已经完结了,还会继续制造新的主题玩具。

《哈利·波特》的成功,让华纳兄弟尝到了甜头。随后,华纳兄弟的时任负责人梅耶和霍恩,就想把这里打造成一座超级大片工厂,把超级大片打造成品牌。《纽约时报》的报道说得更详细:“(华纳兄弟)计划制作更大规模、更频繁推出的特许权电影,并通过电影续集、搭售产品、电影原声、推广网站等多种手段延长创意的保质期,摘取更多利润。”除了《哈利·波特》系列,华纳兄弟还出品了《指环王》《黑客帝国》等系列电影。

2001年时,华纳兄弟是第一个拥抱超级大片策略的片厂,但到了2009年前后,所有主流片厂都像他们一样。也就是说,好莱坞主流片厂都找到了自己的摇钱树,这些超级大片在观影群体中更有卖相,不仅能收获大量票房,还能通过周边商品等渠道获得超过票房的收益。通过拍续集、推出原声碟、售卖周边产品,好莱坞主流片厂延长了“摇钱树”电影的保质期,让他们历久不衰,持续贡献利润。

在这股超级大片潮流下,中等成本的原创影片,就成了无辜受害者。用福克斯电影公司前高管梅凯尼克的话说,这些原创影片大部分是由人物或者某个生活片段驱动的故事,观众只看电影预告片或宣传海报的话,很难了解电影讲了什么故事。制作费用和营销费用越来越贵,但观众对原创影片的需求并没有随之增加。面对增加利润的压力,好莱坞主流片厂就把原创影片扔给外来投资者和外部制片方,自己全心全意把宝押在可靠和熟悉的超级大片上,努力完成母公司下达的指令。

到这里,《新千年的好莱坞》这本书的精华内容已经为你解读完了。

你可能跟我一样,有一个疑问:要是哪家主流片厂不在超级大片上下重注会怎么样?书里有个例子,正好介绍了这种情况。20世纪90年代,环球影业给自己的定位是保持在中游,他们不做那些昂贵的超级大片,主要做低成本低风险的影片。有些影片很成功,比如《谍影重重》系列和《美丽心灵》,也有的很失败,遗憾的是,失败的电影作品抵消了成功影片的收益,让环球影业背上了赤字。“保持在中游”这个战略让环球影业跌到好莱坞主流片厂的最后一名。后来,环球影业也像其他主流片厂一样,放弃了有风险的项目,拥抱“超级大片战略”。

撰稿、讲述:杨蕾 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.数次合并潮之后,好莱坞主流片厂都有实力雄厚的母公司撑腰,然而,他们的收益排在母公司底层,地位下降,母公司下达的指令,他们必须拥护和执行。

2.母公司期望,旗下的电影片厂能够创造出更多利润。好莱坞主流片厂在重压之下,变成“完全向钱看”,他们应对利润压力的方式是制造出更多、更大排场的超级大片。

3.主流片厂制造摇钱树电影主要有三步:选择观影群体广泛的IP;在宣传和营销活动上火力全开;产品授权。