《拉丁美洲被切开的血管》 风君解读

《拉丁美洲被切开的血管》| 风君解读

关于作者

本书作者爱德华多·加莱亚诺是一位颇有些传奇色彩的人物:他是乌拉圭人,新闻记者出身,后来成为著名作家和小说家,曾两次获得古巴的“美洲之家”文学奖。加莱亚诺以他针砭时弊、犀利透彻的文笔,对拉丁美洲社会的现实和历史的深刻批判,以及为底层人民写作,为受压迫的民众呐喊的创作精神,被中国文学界誉为“拉丁美洲的鲁迅”。

关于本书

作者最为脍炙人口,流传最广的作品,便是这本偏向纪实类的《拉丁美洲被切开的血管》。本书在1971年出版,1973年乌拉圭发生军事政变后作者因反对独裁政府被判入狱,出狱后一度流亡在外长达12年,本书也在乌拉圭、智利和阿根廷被独裁政府封杀。而被军事独裁政权列为禁书的命运并没有让这本书归于沉寂,反而使其在民众之间迅速流传,成为拉美纪实文学的经典之作。它被翻译成20多种语言,在整个世界都产生了巨大影响。2009年美洲国家首脑会议上,委内瑞拉已故前总统查韦斯曾把这本书作为礼物送给美国前总统奥巴马,意在让美国认识到殖民主义对拉美造成的伤害。

核心内容

资源丰饶的拉丁美洲之所以一直积贫积弱,原因并不是因为这里的民众懒惰,也不是治理者无能,而是因为欧美国家在长达数百年时间里用各种方式对这一地区进行的不遗余力的剥削和掠夺。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《拉丁美洲被切开的血管》。这本书的中文版26万字,我会用大约28分钟的时间,为你讲述书中的精髓:拉丁美洲之所以贫困,主要是因为欧美殖民主义、资本主义和帝国主义在长达数百年时间里用各种方式对这一地区进行的不遗余力的掠夺。

改革开放以来,中国经济取得的快速发展,可以说是有目共睹的。谈到这一点,中国人也颇有自豪感,在如今欧美国家经济普遍低迷的情况下,更加是这样。但我们也发现,在讨论中国经济的发展时,我们总有意无意地喜欢拿自己的国家和美国、欧洲或是日本这样的发达国家和地区对比以此来衡量自己取得的成就。然而有一个地区却往往被疏忽了,那就是被称为拉丁美洲的广大地区。

说实话,我们对拉美的认识是比较少的。从中学的地理课上,我们知道拉美地区资源丰饶,土壤肥沃,巴西的铁矿、智利的铜矿世界闻名,亚马逊雨林号称地球之肺。喜欢体育的朋友,可能对拉美人的足球天赋印象深刻。但经济政治方面,我们能想到的是拉美城市巨大的贫民窟,惊人的贫富悬殊、猖獗泛滥的毒品、动荡不安的政局……似乎都不是什么好印象。经济学家一说到“中等收入国家陷阱”,拿来举例的往往也是拉美国家。好像拉美就是经济发展失败的典型一样。

对此,我们不禁要问,为什么资源富饶丰腴的拉美,在很长时间里成为发展失败的代名词?为什么拉美多数国家始终在第三世界徘徊,许多民众依然贫困不堪?拉美经济的遭遇,对中国经济发展又有什么借鉴?如果你对这些问题感兴趣,那么这本出版于1971年的《拉丁美洲被切开的血管》也许能解答你的一些疑惑。

本书是拉美文学的经典作品,是对资本主义和殖民主义的罪恶发出的血泪控诉,它旗帜鲜明地提出:资源丰饶的拉丁美洲之所以一直积贫积弱,原因不是因为这里的民众懒惰,也不是治理者无能,而是因为欧美国家在长达数百年时间里用各种方式对这一地区进行的不遗余力的剥削和掠夺。

这本书的作者叫爱德华多·加莱亚诺,是一位颇有些传奇色彩的人物。他是乌拉圭人,新闻记者出身,后来成为著名作家和小说家。曾两次获得古巴的美洲之家文学奖。不过他最为脍炙人口,流传最广的作品,仍然是这本偏向纪实类的《拉丁美洲被切开的血管》。

本书在1971年出版两年后,乌拉圭发生军事政变,加莱亚诺因为反对独裁政府被判入狱,出狱后一度流亡海外长达12年。并被列入阿根廷军事政权的死亡名单。本书在乌拉圭、智利和阿根廷也被独裁政府封杀。据说,本书能够出版也带有很大侥幸成分,因为书名中的“血管”让审查当局误以为这是一本生理学方面的著作,这才得以过关。而被列为禁书的命运并没有让这本书归于沉寂,反而使其在民众之间迅速流传,成为拉美纪实文学的经典之作,它被翻译成20多种语言,在整个世界都产生了巨大影响。

2009年美洲国家首脑会议上,委内瑞拉已故前总统查韦斯曾把这本书作为礼物送给美国前总统奥巴马,意在让美国认识到殖民主义对拉美造成的伤害。作者也以他针砭时弊、犀利透彻的文笔,对拉丁美洲社会的现实和历史进行深刻的批判。他为底层人民写作,为受压迫的民众呐喊的创作精神,被中国文学界誉为“拉丁美洲的鲁迅”。

当然,也需要指出的是,作者在写作本书时的情绪是比较激愤的,有时候难免偏激和有失客观,连他自己也说,是在用爱情小说和海盗小说的形式谈论政治经济学。虽然本书并不是严格意义上的学术著作,但通过本书,我们可以更清楚认识什么是殖民主义,以及它虽然经历了多次改头换面,但实际上从不曾改变的掠夺本性。

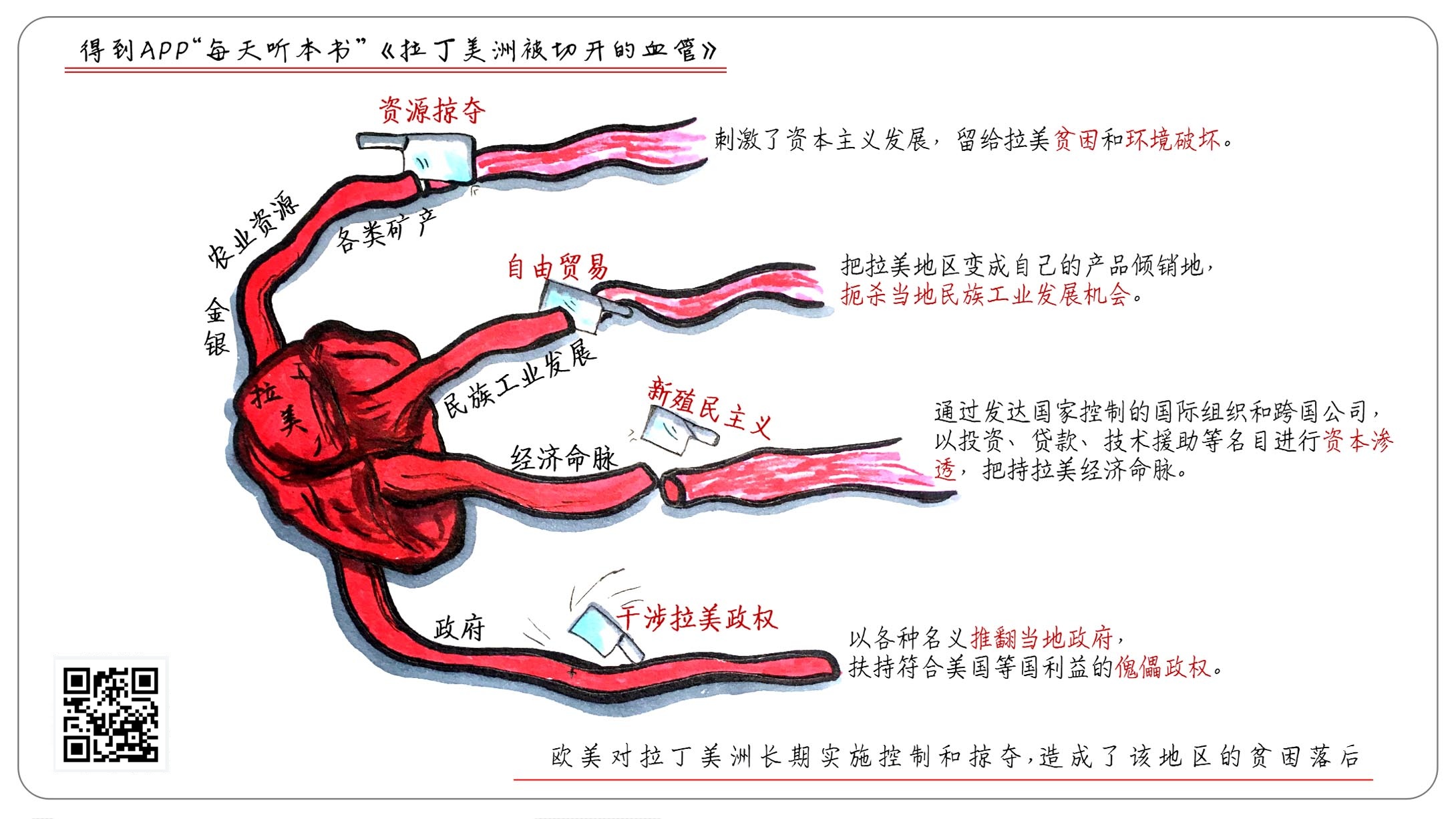

那么欧美发达国家对拉丁美洲的掠夺和剥削,到底有哪些方式呢?在本书中,作者大致总结出以下几种方式:最早的一种,从西班牙旧殖民时代开始,欧美主要用资源掠夺的方式,从拉美夺走了大量金银、农业资源和其他各类矿产。

随后,英国殖民者挥舞自由贸易的大旗,把拉美地当成自己的产品倾销地,并用这种方式把当地民族工业扼杀在襁褓之中。

而伴随着自由贸易,欧美国家还借助国际货币基金组织等国际机构,以投资、贷款、技术援助等名目控制拉美经济,以“文明”的方式掠夺财富。当然,这里的文明,是要加上引号的。最后,如果“文明”的方式不凑效,那么以美国为首的西方国家甚至会直接插手干涉拉美政权,以各种名义推翻当地政府,并扶持傀儡政权。

听起来有点耸人听闻,事实是不是真的如此?我们就先从第一种方式说起:旧殖民时代开始,欧美就用资源掠夺的方式,从拉美夺走了大量金银、农业资源和其他各类矿产。

从哥伦布发现美洲大陆开始,拉美地区丰富的金银矿产就让欧洲殖民者垂涎不已,并迅速掀起一股劫掠黄金和白银的热潮。贪婪的欧洲征服者用枪炮、利剑和瘟疫灭绝当地的印第安人,洗劫他们的金银财宝,并驱使那些幸存者为自己采矿,直到这些人不堪忍受劳役而自杀。在墨西哥和安第斯高原,确实蕴藏着极为丰富的金银矿产。作者在书中举了当时著名的银城波托西的例子。

这座位于玻利维亚高原的城市,出产的白银曾经让世界震惊。在西班牙征服者的大力开采下,波托西的白银源源不断地涌入欧洲,据统计,在1500年后一个半世纪的时间里,从美洲运到西班牙的白银超过了欧洲白银储备总量的三倍。这些贵金属刺激了欧洲的经济发展。甚至可以说,如果没有这笔巨大的原始积累,没有这么多的金银进入流通领域,促进了商品的生产和交换,那么欧洲的资本主义发展就绝不会这么快。所以作者不无感慨地说,当年是美洲的白银养活了整个欧洲。波托西也成了财富的象征。

西班牙文豪塞万提斯就在小说《唐吉诃德》中造出了一句谚语“价值相当于一个波托西”,意思就和中国人说的“价值连城”一样。白银的财富也让这座城市成为当时全世界最大最富有的城市之一,传说在全盛时期,波托西有白银砌成的马路,甚至连马掌都是银的。十七世纪初,全城就已经拥有三十六座装饰豪华的教堂和数不清的赌场。富有的矿产主们穷奢极欲,过着纸醉金迷的日子。然而这种表面上的富有和奢侈却隐藏着深深的危机。

后世的经济学家指出,波托西这样的贵金属矿产所获得的资本利润,大多数都流往欧洲,被用于促进资本主义发展,而留在美洲的一小部分,既没有用于发展工业,也没有惠及普通民众,而是集中在少数富人阶层手中。他们用这笔钱购买各种奢侈品,大肆挥霍浪费,修建豪华的宫殿,或是进行投机买卖。而随着白银开采殆尽,财富的幻影也随之破灭。

现在的玻利维亚,是世界上有名的穷国,而波托西又是玻利维亚最贫穷的城市之一,人口只剩下四个世纪前的三分之一。当地的人们只能在废矿堆里寻找当年西班牙人开采银矿时丢弃的锡矿石,以此维生。波托西的命运,可以说是拉美遭受资源掠夺历史的一个缩影,就像作者所说,它至今都是美洲殖民制度留下的一道流血的伤口,一份诉说当年掠夺者不义的控告书。

同样遭到掠夺的还有当地的农业资源,书里提到的是被称为“白色金子”的蔗糖背后的悲惨故事。我们在中学地理课上学过,加勒比海地区是世界最大的蔗糖产区,古巴更是被誉为“世界糖罐”。可我们却并不明白这个称号背后的苦涩。生产蔗糖的甘蔗并不是拉美当地物种,而是殖民者带来的。受到利益驱使,殖民者把这片土地改造成了向欧洲市场提供蔗糖的甘蔗种植园。可是这种单一作物模式却给当地带来了深重的灾难。

欧洲人首先看上的是巴西东北部的沿海地区,这一地区的土壤含有丰富矿盐和腐殖质,十分肥沃。然而甘蔗的过度种植耗尽了土壤的肥力,种植园的建立毁灭了当地的森林,破坏了植被和动植物的多样性。结果等到地力耗尽后,欧洲人转向其他更为肥沃的地区,却只给当地留下贫瘠风化的土地。从此以后,这块昔日的富饶之地变成了巴西最贫困的地区。那里的孩子只能用木薯粉和菜豆充饥,由于这些食品缺少矿盐,小孩子出于本能,就吃泥土来弥补,以至于当地人必须给孩子套上牲口用的口套。

这就是当时殖民经济的代表模式,它推动了欧美工业发展所需要的资金积累,但破坏了当地的环境和经济。而且由于当地原住民因为欧洲人带来的屠杀、瘟疫和过度劳役,人口锐减,为了维持美洲的种植园,殖民者又从非洲运进了大量黑奴,这又加速了非洲的衰落。

单一作物的经济模式也意味着国家的财政受制于这种产品在国际上的价格,无法摆脱自己的从属地位。古巴的特立尼达市,曾经因为盛产蔗糖而富甲一方,但1857年蔗糖危机后,这座城市便就此衰落,一蹶不振,如今只留下一些残存的遗址诉说着往日的辉煌。随后的20世纪,古巴也曾因为糖价的攀升成为拉美人均收入最高的国家,可是1929年的大萧条导致的糖价大跌,让古巴失业指数急剧升高到难以想象的地步,不得不向美国请求援助,并在政治和经济方面全面依附美国。如果没有之后卡斯特罗发动的革命,那么古巴极有可能被美国兼并,彻底失去自己的主权独立。

直到现在,中美洲和加勒比海地区仍饱受单一作物经济之苦,政治经济学中甚至有一个专用名词来形容这些经济脆弱、政权动荡、频繁被大国势力介入的国家,叫做“香蕉共和国”。这个词的来源,就是当年被美国联合果品公司掌控经济命脉的洪都拉斯等中美洲国家。当时联合果品公司在这些国家的种植园,不仅在经济上自成体系,而且自订法律,自设军营,甚至可以任意逮捕和抢杀工人,号称“国中之国”。可以说,一部拉美的历史,就是殖民主义的掠夺史,是拉美人民的血泪史。

上面就是这本书所说的欧美国家对拉美进行掠夺的第一种方式:从旧殖民时代开始,通过资源掠夺的方式,在拉美攫取大量金银、农业资源和其他各类矿产。这些资源所带来的资本流入了欧洲和美国,刺激了资本主义的发展,但是却留给拉美贫困和环境的破坏。

那么,当西班牙殖民时代结束,拉美国家纷纷宣告独立后,情况是不是有所好转呢?可惜的是,西班牙人走了,英国人却来了,而拉丁美洲的命运依旧如故,改变的只是掠夺的方式。英国殖民者挥舞自由贸易的大旗,把拉美地区当成自己的产品倾销地,并用这种方式把当地民族工业扼杀在襁褓之中。

书中提到,阿根廷独立仅三天,就撤销了对外国贸易方面的禁令,一年时间里,进出口税率一降再降,阿根廷的国门从此大开,外国商品如潮水一般涌入,而其中九成都来自当时已成为世界工厂的英国。通过出口工业制成品,同时从拉美廉价购入工业原材料,英国经济欣欣向荣,一片大好景象。然而这对拉美意味着什么呢?靠出口为生的港口城市在自由贸易中大发横财,养肥了买办阶级和寡头集团,却摧毁了刚刚出现的本地工厂。拉美的民族工业在英国廉价工业产品的倾销下遭受灭顶之灾,被扼杀在了摇篮之中。

根据历史学家的估计,当时拉美的工业以纺织业为主,而在和英国廉价纺织品的竞争中,这些本地产品纷纷败下阵来,一个又一个消失。甚至连阿根廷的民族服装“彭乔”,一种骑马时穿的斗篷,都得向英国购买。因为本地货要七个比索,而英国约克郡的仿制品只要三个比索。

对于这一点,可能你会有疑问,自由贸易难道不是好事吗?我们现在不也提倡自由贸易,反对贸易保护主义吗?但是作者认为,贸易保护和贸易自由并没有纯粹的好坏之分,但如果在本国工业体系尚未建立的时候贸然采取全面自由贸易,完全敞开大门,无异于自废武功,任由他人宰割。这对于整个国家,整个地区都不是什么好事。

阿根廷的自由贸易政策,让以布宜诺斯艾利斯为首的沿海地区迅速膨胀,当地富人穷奢极欲,挥霍成性,以模仿欧洲上层阶级为时尚。但是这种发展是以损害内地各省份的利益为代价的。港口的富裕导致了内陆的贫困,国内市场狭窄。而本地工业的夭折让扩大国内市场的希望化为泡影。畸形的经济结构加大了阿根廷社会的贫富悬殊,在该国引发了一场武装起义,随之而来的是内战。

而当阿根廷政府后来开始转向贸易保护主义来重振本国工业时,英国却不惜用炮火打开阿根廷的内河航线,并利用贸易制裁和封锁来逼迫阿根廷放弃贸易保护。这是不是因为英国人对自由贸易的坚持呢?可是,当英国自身工业尚未强大的时候,实行的却是最严厉的贸易保护政策。当时一旦查出英国公民出口未加工羊毛,就要判处斩断右手的刑罚,再犯,那就处以绞刑。连死人用的裹尸布也必须是英国产的,否则不能下葬。对此,作者充满嘲讽地说道,英国所举起的,是保护主义和贸易自由的双面魔镜,有利的一面始终对着自己。

以上,就是殖民主义,尤其是英国殖民主义采用的第二种方式,以自由贸易的名义打开拉美各国的大门,把拉美地区变成自己的产品倾销地,并通过这种方式扼杀当地民族工业的发展机会。

时间继续流逝,二战以后,“日不落帝国”走向衰落,拉美的命运是否扭转了呢?还是没有!国人走了,可美国人又来了。从英帝国的编外省,到美国的后花园,拉美依旧难以逃脱被掠夺的命运。当然,战后民族解放运动的兴起,让列强无法再用单纯的资源掠夺和暴力强权来控制独立国家。但是他们并没有就此罢休,而是采取了更隐蔽、更间接的手段,那就是我们所说的“新殖民主义”。

发达国家不再直接控制土地,也不再需要军队的枪炮,他们借助所谓技术专家的忠告,以投资、财政援助、贷款等各种名目将资本输入拉美各国,以一种看似更加“文明”的方式,把持了拉美的经济命脉,兵不血刃地就把这些刚刚还在为独立欢呼的国家重新纳入自己的控制之中。最擅长这种方式的国家无疑就是美国,而国际货币基金组织在这场对拉美的现代掠夺中充当了美国的马前卒。

书中举例,上世纪五十年代以来,巴西等国陷入经济衰退、货币不稳和国内市场购买力下降的困境,于是向国际货币基金组织寻求援助贷款。这时,来自该组织的专家开出的维持稳定药方,把病因归结为需求过旺,要求各国实施自由贸易,强迫它们紧缩国内贷款,冻结工资。可这一号称对症下药的良药实际上却是一剂毒药。本地企业原先已经在和外国企业的竞争中苦苦挣扎,贷款的收紧立刻让它们纷纷失血倒闭,这时手握大把美元现金的跨国企业轻而易举地就用极其低廉的价格把这些企业占为己有。而通货膨胀的原因也不是什么需求过剩,而是生产力不足。可是冻结工资的措施却让情况雪上加霜,进一步摧毁了国内市场本来就低得可怜的购买力。而它提供的那点贷款,也根本是杯水车薪,而且利息往往高得惊人,作用只是让这些国家的政府从此陷入贷款外债越借越多的恶性循环之中,最后债台高筑。

书中提到,到1965年,流入拉美的新贷款和新投资,已经少于这一地区因为偿付外债本息导致的资本流失。至此,这些国家的经济命脉已经不在自己手中。对此,有人会问,国际货币基金组织这些国际机构难道不是中立的吗?拉美国家可以说不吗?可事实是残酷的,书中作者充满苦涩地指出,国际货币基金组织由美国建立,总部设在美国,并为美国服务。在这个组织里,拉美所有国家加在一起的票数,还不及美国所掌握票数的一半。甚至在拉美国家自己提供大部分资金的泛美开发银行里,拉美国家的总票数也不足通过重要决议所需的三分之二多数,而美国独家拥有否决权。在这种情况下,拉美的命运可想而知。

同样参与这场掠夺的还有跨国公司。它们借助更大的规模,以自由贸易的名义大打价格战,先压低价格,等到本国企业受不了了,就将其吞并,变成自己的附属企业。这种附属型的工业化生产出来的财富并不面向社会,而是大多作为利润流回发达国家,剩下的也只是被既得利益阶层占有。加大了已经存在的收入不均。而工人的收益并没有因此增长。

这反映到国际贸易中,就是拉美国家只能靠廉价劳动力生产附加值较低的产品,出口价格也被压得很低,而从欧美国家进口的产品却是高附加值的制成品,价格昂贵。这种趋势还在不断恶化。

书中提到,1954年,乌拉圭用22头小牛换回一台美国拖拉机,而1970年这个数量翻了一倍。不平等贸易的助推下,穷国越来越穷,富国越来越富。为了防止拉美国家向产业链高端转移,发达国家可以说是无所不用其极。书中举了“速溶咖啡之战”的例子。速溶咖啡的市场掌握在美国雀巢公司和通用食品两大公司手中,作为咖啡豆主要生产国的巴西,只能把咖啡豆卖给这两家公司,赚一点微薄的原料价钱,却无权出口自己生产的速溶咖啡参与竞争。而当巴西速溶咖啡厂把自己的产品拿到国际市场,立刻遭遇关税壁垒,税率高到让这些速溶咖啡没有办法在美国市场参与竞争。

以上,就是欧美国家在战后对拉美国家采取的“新殖民主义”掠夺方式,通过发达国家控制的国际组织和跨国公司,以投资、贷款、技术援助等名目进行资本渗透,从而把持拉美经济命脉,这种方式不需要武力占领,不需要枪炮征服,看起来更加“文明”,但作为资本主义本质的利己哲并没有变化,也依然是掠夺财富的手段。

而且,更多借助经济控制的手段,并不意味着发达国家放弃了武力。如果有的国家真的下决心不再听从那些忠告,不再唯欧美国家马首是瞻,那么美国为首的西方国家就会软的不行来硬的,直接插手干涉拉美政权,以各种名义推翻乃至阴谋颠覆当地政府,并扶持符合自己利益的傀儡政权。

这种方法,早在英国的贸易殖民时期就已经有过。当时的拉美,还有一个国家没有被英国的商品倾销打开国门,保持了货币坚挺、贸易顺差和自身民族工业的发展,那就是巴拉圭。作者认为,那个时候的巴拉圭是南美最富有、最进步的国家,没有外债、不靠英国银行贷款,自力更生发展经济。但也正因为这样,它被英国商人视为眼中钉,肉中刺。为了逼迫巴拉圭打开国门,英国唆使阿根廷、巴西和乌拉圭三国联合入侵巴拉圭,为这场侵略战争提供贷款的,正是英国的巴林兄弟银行、伦敦银行和罗斯柴尔德银行。

这场毁灭性的战争给巴拉圭人民带来了无穷恶果,有五十万人因为战火而逃离家园,巴拉圭不仅失去了人口,也失去了关税自主权、民族工业、独立经济和大片的领土,从此沦为拉美最贫穷的国家之一。而获得胜利的三个国家,所获得的战利品大多还要用来偿还对英国的战争贷款,自己的财政反而破产,并加深了对英国的依赖性。至于最大的得利者,自然是挑起这场战争的英国。

紧随英国之后的美国也一样擅长此道。1910年,墨西哥爆发了推翻独裁者迪亚斯的武装起义,在起义领袖萨帕塔的领导下发动了一场土地改革,将那些对美国出口蔗糖的大庄园的土地收归国有并归还给农民。这严重损害了美国的利益,为此美国一而再再而三地干涉墨西哥内政,两次派遣海军陆战队登陆,并进行多次轰炸,美国大使参与策划了对马德罗总统的暗杀,而这位总统是在革命推动下上台的。最后,起义领袖萨帕塔被自己的部下阴谋杀害,土地改革半途而废。直到上世纪四十年代,墨西哥才重新进行土改,并取得了一定的工业化发展。但是,因为之前的漫长内战造成的巨大消耗,它还是不能实现完全的经济独立。

当然,美国干涉拉美内政的最鲜活例子在智利。1970年智利大选中,为了阻止主张社会主义的左派政治家阿连德当选总统,美国先是由中情局秘密干涉大选,并向当时亲美的智利政府提供大量军事援助。

在阿连德获得大选胜利后,美国人为了将智利的社会主义改革扼杀在摇篮中,进一步加大了对智利的干涉力度,他们一方面对智利实施经济制裁和禁运,宣称“一旦阿连德上台,一粒坚果、一个螺丝也不能进入智利”,另一方面却暗中扶持反对阿连德的亲美军方势力。并利用智利政局内外交困的局面,支持当时的陆军总司令皮诺切特在1973年发动军事政变,推翻阿连德民选政府,建立军事独裁政权。

皮诺切特上台后,为巩固自身权力疯狂镇压异己,制造了骇人听闻的智利大屠杀,有统计数据显示,皮诺切特当政的17年间,有13万人遭到逮捕,6.5万名政治犯失踪,上万人流亡国外。促成这一场人间悲剧的,正是高举民主自由和人权大旗的美国。

好了,说到这儿,《拉丁美洲被切开的血管》中揭露的那些对拉美的掠夺手段已经介绍得差不多了。下面来为你简单回顾一下。

最早的方法,是从西班牙主导的旧殖民时代开始,通过资源掠夺的方式,在拉美攫取大量金银、农业资源和其他各类矿产。这些资源所带来的资本从拉美被切的血管中汩汩流出,流入了欧洲和美国,刺激了资本主义的发展,但是却留给拉美贫困和被压榨得骨瘦如柴的躯体。

随后,英国人接替了西班牙人的位置,以自由贸易的名义打开拉美各国的大门,把拉美地区变成自己的产品倾销地,并通过这种方式扼杀当地民族工业的发展机会。让这些国家无法摆脱自己的附属地位。

二战以后,老式殖民主义被迫收敛,但是新殖民主义粉墨登场,通过发达国家控制的国际组织和跨国公司,以投资、贷款、技术援助等名目进行资本渗透,从而把持拉美经济命脉,这种方式不需要武力占领,不需要枪炮征服,表面上看起来更加“文明”,但也依然是掠夺财富的手段。

最后,如果文明的方式不管用了,来软的不行,那么美国为首的西方国家就会来硬的,直接插手干涉拉美政权,推翻乃至阴谋颠覆当地政府,并扶持符合自身利益的傀儡政权。

那么这本书对于我们中国有什么借鉴意义呢?因为在中国经济和国际接轨的过程中,其实也遭遇过很多和拉美类似的情形,比如外向型经济导致的对欧美的依赖,比如被迫在产业链底端,依靠低成本赚取微薄利润,因此造成国内市场萎缩、农村衰败、资源浪费和环境破坏……

当作者加莱亚诺说乌拉圭人用22头小牛换一台拖拉机时,我们则是用十亿条牛仔裤换一架飞机;当他揭露拉美上层阶级穷奢极欲,以模仿欧美为能事的时候,我们的脑海中是不是会浮现中国富人在全世界挥金如土的情形?也是通过这本书,你才会更明白,健全的工业体系和稳定的国家政权对一个国家的发展是多么重要,才会理解为什么改革开放要强调逐步分阶段开放国内市场,而不是一下子全面放开,也才会体会到,为什么中央对于产业链向高端转型,对从中国制造到中国创造如此重视。

当然,本书有些情绪化的表述让它在客观性上有所不足。我们也要明白经济发展的影响因素是多方面的,作者忽略了拉美国家的自身因素,而只是将经济落后归罪于欧美发达国家的掠夺,也是有失偏颇的。我们还应该看到,拉美国家也不都是积贫积弱,其中一些国家如智利、阿根廷,在经济发展过程中也取得了相当的成就,曾经一度跨过了高收入国家的门槛。但是有一点书里是没有说错的,那就是欧美对拉美长期实施控制和掠夺的事实,来自资本始终不变的逐利本性。前车之鉴,后事之师,中国经济只有吸取拉美经济发展的血泪教训,加强自身的独立性,摆脱在全球化进程中任人宰割的命运,才会拥有更好的明天。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

1.欧美国家对拉美进行掠夺的第一种方式:从旧殖民时代开始,通过资源掠夺的方式,在拉美攫取大量金银、农业资源和其他各类矿产。

2.殖民主义采用的第二种方式:以自由贸易的名义打开拉美各国的大门,把拉美地区变成自己的产品倾销地,并通过这种方式扼杀当地民族工业的发展机会。

3.中国经济只有吸取拉美经济发展的血泪教训,加强自身的独立性,摆脱在全球化进程中任人宰割的命运,才会拥有更好的明天。