《拉丁文帝国》 《读书》杂志社解读

《拉丁文帝国》| 《读书》杂志社解读

关于作者

弗朗索瓦·瓦克,法国文化学者,现任职于法国国家科学研究中心工作,主要研究欧洲17和18世纪思想史,著有《王朝复辟时期或旧制度重现下的王室节庆》《法国模式与博学的意大利:文学界的自我意识与对他人的感知,1660—1750》等。

关于本书

作者虽然也把拉丁文看作最能体现欧洲文化的符号,但并没有表露出强烈的怀旧情绪。作者的笔调是冷静的,全靠数字和材料说话。比如,她会考察不同时期欧洲各国出版了多少本拉丁文书,而同一时期,各国出版的本国语著作又有多少,然后进行对比。另外,她细致入微地考察了今天实际接触拉丁文的人群,比如学拉丁、用拉丁的大学生,看看他们实际掌握的拉丁文听、说、读、写的能力到底怎样,对拉丁文的教育做了一番客观的教学评估。

核心内容

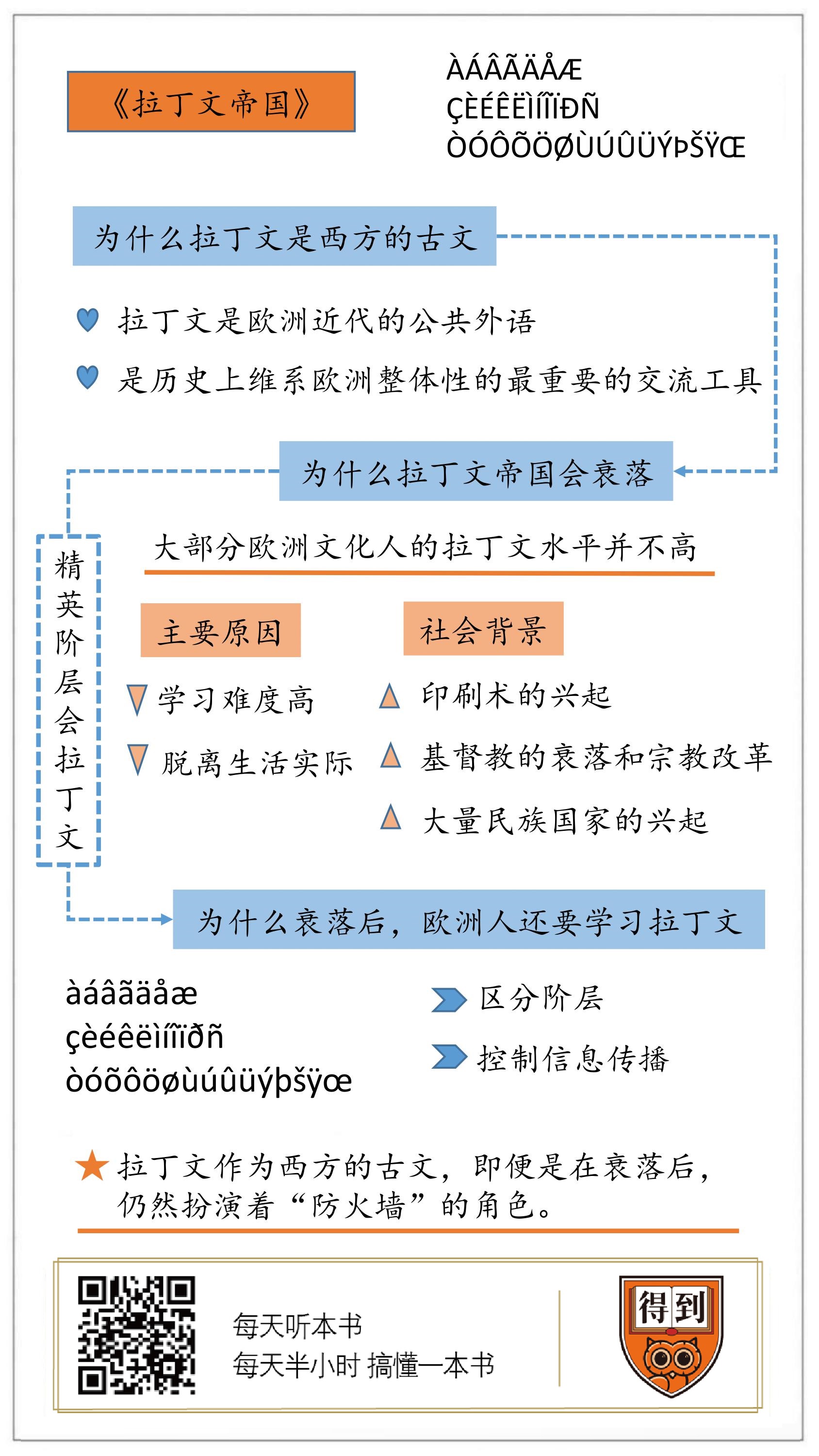

这本书讲了三部分内容。首先,拉丁文是西方的古文,也是欧洲近代的公共外语,是精英阶层必须要掌握的一门语言。其次,由于拉丁文学习的难度太高,也越来越脱离生活实际,大部分近代欧洲文化人的拉丁文水平不敢恭维。这也是它逐渐衰落的一种表现。第三由于拉丁文的难学、难以普及,反而让它成了区分阶层的方式。最典型的例子,就是很多人把它当成了语言的屏障。

你好,欢迎每天听本书。今天要跟大家分享的这本书,叫做《拉丁文帝国》。看到这个书名,你一定很疑惑,什么叫“拉丁文帝国”?其实,叫“帝国”,就已经隐隐告诉我们,拉丁文的文化势力是多么的强大了。这本书会告诉你,拉丁文对欧洲是多么的重要,还有拉丁文怎样影响了西方文明。

讨论拉丁文对于欧洲影响的书已经有过很多,比较典型的有2005年出版的一本英文书《绵延无尽》。这本书按照时代顺序,仔细梳理了拉丁文的发展和对于西方社会的贡献。但这一类记录拉丁文变迁的书,总免不了采用一种哀悼的口吻,一边记录拉丁文的衰落,一边像是在哀悼一位已经去世的朋友。这样的哀悼之作里,有个有趣的矛盾:一方面认为拉丁文是一种“永恒的语言”,是永生的、不死的,保存、传承了欧洲的文明和典籍;但是另一方面,又承认拉丁文是一种“已经死去的语言”,因为如今,已极少有人用拉丁文来完成日常交流了。所以,拉丁文就成了这样一种“不死”的“死语言”。

我们这期要说的《拉丁文帝国》这本书就超出了这种论调。这本书的作者是法国学者弗朗索瓦·瓦克,她在法国国家科学研究中心工作,主要研究欧洲17和18世纪思想史。瓦克虽然也把拉丁文看作最能体现欧洲文化的符号,但并没有表露出强烈的怀旧情绪。作者的笔调是冷静的,全靠数字和材料说话,她会考察不同时期欧洲各国出版了多少本拉丁文书,以及同一时期,各国出版的本国语著作又有多少,然后进行对比。另外,她细致入微地考察了今天实际接触拉丁文的人群,比如学拉丁文、用拉丁文的大学生,看看他们实际掌握的拉丁文听、说、读、写的能力到底怎样,对拉丁文的教育做了一番客观的教学评估。

另外,这本书里充满了海量的关于拉丁文的史料。作者瓦克是法国学者,所以主要的材料自然来自法国。但她涉猎很广,欧洲其他各国的材料,运用起来也是得心应手。这些材料里,既有诺贝尔文学奖得主的小说,又有法国各界文化名人的自传,更有法国学校的档案和教会内部的文件,真可以称得上是拉丁文研究材料的宝库。

我这里举一个例子,书中单有一节,描述了学生学习拉丁文时所遭受的痛苦和折磨,法文原书里的短短两页中,就引用了10位诗人和小说家以及2位学者。当然,这个特点也招来了一些批评,两页上面,密布这么多引文,读者真有可能会吃不消。

介绍完作者和这本书的背景情况,我接下来将围绕三个问题来进行我今天的讲述:先来说一说为什么拉丁文是西方的古文;近代欧洲人的拉丁文水平究竟如何,是什么原因导致了拉丁文走向衰落;既然中世纪之后拉丁文就已经开始衰落了,为什么很长一段时间,欧洲人还要学习拉丁文?这是因为,拉丁文还有另外一个功能,就是划分阶层。

我们进入第一个问题,我想先讲两个小故事。

大家都熟悉《鲁宾孙漂流记》这部小说,讲的是荒岛求生的故事。主人公在没有人烟的小岛上,凭借自己的努力,外加一些运气,居然过上了自给自足的生活。后来,鲁宾孙和仆人一道,从吃人的野蛮部落手中救下了一名欧洲人。这时,距小说结尾只有60页了,岛上才出现了一个欧洲人。我们听听鲁滨孙自己的叙述:“我的仆人星期五向他们开火,我拔出刀,把捆住这可怜人的旗子砍断,给他松了绑。我扶他起来,用葡萄牙语问他:你是谁。而他用拉丁语回答:基督徒。”

鲁滨孙是英国人,之所以用葡萄牙语发问,是因为当时葡萄牙是海上的霸主,所以他觉得突然遭遇的这个人十有八九是葡萄牙人才对。但是,鲁滨孙这一次猜错了,因为被救下的人是西班牙人,听不懂鲁宾孙的半吊子葡萄牙语,但看鲁滨孙的长相,是个欧洲人,就用欧洲通行的拉丁语来回答。

第二个故事,和英国18世纪的大文豪塞缪尔·约翰逊有关。约翰逊最为人所称道的,就是他单枪匹马,编了第一本英文大辞典。他是个有性格的人,脾气大,完全不把权贵放在眼里,而且行事经常出人意表。有一年,他到法国访问,不说法语,却到处跟人家讲拉丁语。约翰逊的逻辑是这样的:法语我说得不好,用蹩脚的法语和法国人谈话,等于用自己的弱项去拼别人的强项,这样自贬身价,何苦来呢?有一次别人请吃饭,给他引见了一位法国要人,结果约翰逊牛脾气犯了,自顾自地又讲起了拉丁语。可惜,欧洲各国虽然都教拉丁文,但发音有些差异,约翰逊的拉丁语发音是英国式的,而这位法国要人只熟悉带着法兰西味儿的拉丁文,所以完全不懂约翰逊到底在讲些什么。

约翰逊觉得和法国人讲法语,在语言上不免先矮人一头,这个亏,他是绝不会吃的。为了平等交流,也为了自重身份,不如干脆说拉丁语。这是因为,凡是受过教育的欧洲人,都多多少少学过拉丁文,而且也大都讲不好。所以,如果大家都用自己说得比较烂的外语来交谈,就至少实现了形式上的对等。至于彼此能否听懂,约翰逊这么心高气傲的人,哪里有功夫去关心这个问题。

上面这两个故事告诉我们:拉丁文是西方的古文,也是欧洲近代的公共外语。一般认为,西方文明有两个根源,一个是犹太教和基督教开启的文化传统,另一个就是古希腊和罗马的古典文明。古希腊人使用的语言是古希腊文,而罗马人则用拉丁文。罗马人日常交流说拉丁语,还用拉丁文写下了大量文学、历史和哲学经典。大家熟悉的罗马大将恺撒,不仅仅是风云一时的政治家和军事家,还是拉丁散文的大家,他写下的《高卢战记》就是拉丁文的典范。

到了中世纪,西部欧洲由于各种蛮族的入侵,接受了罗马帝国的基督教和拉丁文。但是,随着君士坦丁堡的陷落,虽然那个地区还用希腊文,但东西隔绝,导致今天意义上的欧洲大陆里,已经很少有人懂古希腊文了,拉丁文成为欧洲通用的书面语言。凡是受过教育的人,都必须学习拉丁文,不仅需要看懂拉丁文的古籍,而且自己写文章时也需要用拉丁文来写,这样一来,欧洲其他国家的知识分子就能读懂你想说的话。所以在日常生活中,大家可能讲各国的方言和各地的土语,但到了大学、教会这些高级文化机构,到了著书立说的时候,没有人能离得开拉丁文。这就有点像我们的古文。

拉丁文教育在现代已经急剧衰落,但在学术界和宗教领域仍顽强地生存着,我自己就曾读过欧洲学者在1940年用拉丁文写的博士论文。

拉丁文从中世纪的鼎盛时期,到近代开始逐渐没落,这个过程就如同西方文化史的缩影。我们可以从中看出欧洲文化潮流是如何改变的,还有不同的文化势力此消彼长的过程。作者瓦克在1998年出版过另一本书,里面就详细记录了从16世纪到20世纪这500年间,拉丁文在不同领域中都遭遇了哪些改变。

我们已经明白了拉丁文对于西方而言是一种古文,可以说,拉丁文就是在历史上维系欧洲整体性的最重要交流工具。接下来,我们讲第二个问题:欧洲人的拉丁文水平究竟怎么样?探讨这个问题,也能让我们认识到为什么拉丁文帝国会衰落?

《拉丁文帝国》的第5章和第6章,分别考察拉丁文写作和口语表达能力,作者把这部分写得特别接地气。她发现,理想和现实之间的差距真是很大。由于拉丁文是公文写作的重要用语,到了16世纪,欧洲大学明令禁止使用本国的语言来上课。在课堂上,老师讲课要用拉丁语,学生发言也需要讲拉丁语。为防止学生偷懒,学校经常派人到教室外面去监视,生怕大学生自制力差,偷偷讲自己国家的语言。大学里面用拉丁文讲课,直到18世纪才慢慢消失。

但是,即使在16和17世纪,大学老师和他们的学生能用拉丁语流畅地交谈吗?作者详细考察了一番,发现很多老师其实讲不好拉丁语,学生就更别提了。特别是各国有独特的拉丁语发音,造成交流不易。课堂上说拉丁语,是学校的规定,更像一种礼仪,但实际教学效果并不理想。有些人干脆把意大利文的单词,加上拉丁文的词尾来充数。在19世纪的拉丁文口试中,还经常出现一句话以拉丁文开始,却以法文结束的混搭。

其实,不仅口语不如人意,拉丁文的写作能力也不如想象中那样高。19世纪的法国博士生,有些人常常先写出法文稿,再自己译成拉丁文,如果自己的拉丁文不灵,还会雇人翻译成拉丁文。博士生的水平尚且如此,其他人也就可想而知了。

19世纪80年代之前,拉丁文在中学教育中还占有主导地位,中学生要花大量时间学习这门古典语言。有些学生,以后要上大学继续深造,所以学起来格外带劲儿。但另一些人,毕业后就去社会上闯荡,基本上用不了拉丁文,所以就会一边学、一边忘。

拉丁文很难学,这是大家公认的。德国诗人海涅,曾讲过一句很诙谐的话,他说:“如果罗马人先学好了拉丁文,他们大概就没功夫去征服世界了。”意思是说,即使罗马人的母语是拉丁文,但他们自己学习起来,也是要大费周章的。

拉丁文到底有多难呢?书里举了一个英国前首相丘吉尔的例子,或许能让你有个直观的感受。丘吉尔7岁开始学拉丁文,第一天上课,老师递给他一本语法书,要求他把第一组名词的变格给背下来。拉丁文的名词,用在句子结构中不同的地方,会有不同的词尾,这就叫做名词的“变格”。这些词尾的变格,都是必须要背下来的。除了其他语言里也有的主格、宾格等等,拉丁文还有一个呼格。当你呼叫某人,或者向别人提出请求、下命令时,就要用到名词的呼格。就像歌词当中会出现“啊,我的太阳”,因为是在呼唤太阳,就必须用呼格。

这些语法知识,小丘吉尔完全摸不着头脑,他花了半小时死记硬背,也不得要领。后来他鼓足勇气,让老师解释一下:为什么“桌子”这个词,会有呼格这种形式?谁会对着桌子深情地说“啊,桌子”呢?小丘吉尔不明白的是,人为什么要冲桌子说话,但老师根本不做解释,反而厉声呵斥:“你要再捣蛋,当心我狠狠抽你!”

虽然在这本书里,你偶尔也能看到欢天喜地学拉丁文、欲罢不能的例子。但更普遍的情况是,学生们认为拉丁文之所以能保存到今天,纯粹是为了折磨学生。很多著名人物说起学拉丁文,都大倒苦水。比如法国哲学家卢梭就说,这是最难的一门课,自己从来就没有多大进步,没怎么学会用拉丁文说话和写作。另一位法国18世纪的作家回忆,中学时背拉丁单词,精神高度紧张,晚上睡觉中间像撒癔症一样,从床上一跃而起,在睡梦中大声背诵课文。

当然,这种种轶事,有些可能只是对当时野蛮教学的控诉,不一定跟拉丁文本身有关。而且我们前面也说了,作者是法国人,她对于拉丁文的看法,难免受到自己语言背景的影响。所以说,在对教学方式和拉丁文本身的控诉之间,也很难划出一个清晰的界限。但是,这并不影响我们接受作者的结论:学拉丁文很痛苦,是当时欧洲人的普遍感受。

从这些活生生的例子可以看出,拉丁文是过去欧洲高等教育中必须要学习的语言。而这门语言的语法特别复杂,很难跟日常生活联系起来,所以非常难学。这是拉丁文的衰落的一个重要的原因。

另外,拉丁文衰落也有社会背景的因素,我们再补充一点背景知识。在中世纪后期,拉丁文其实已经开始走向衰落,简单说的话,有三个原因:一是印刷术的兴起,让不懂拉丁文、只懂民族方言的大众群体,成为出版商获利的价值洼地,出版社开始大量出版各种民族方言的书籍;二是基督教的衰落和马丁·路德的宗教改革,让作为神圣语言的拉丁文,进入到封闭、衰退的进程中;三是大量民族国家的兴起,它们的专制君主都大力推动本国语言的使用。

所以,虽然几个世纪以来,欧洲高等教育中学生都在学拉丁文,但随着它不断衰落的态势,实际上学习的效果却不好。除了极少数的人,大部分欧洲文化人的拉丁文水平也并不高。归根结底,是因为这种语言脱离日常生活,还特别难。

那么,欧洲人为什么还要一直学它呢?这是因为拉丁文有一个重要的功能,就是区分阶层。这就是我们要说的第三个问题。

我们说了,拉丁文是文化人使用的语言,是大学、教会这些显赫的文化机构里通行的语言,所以自然跟欧洲各国的本国话拉开了距离。从前大学里只教授希腊文、拉丁文这些古典语言,各个国家自己的民族语言,是不能进入课堂的。19世纪以前,英国人上大学,不会去专门研究英国文学作品,因为这些都是自己在家里随便读一读的。所以,要考察一个人念没念过书,不是看他的母语如何,而要看他的拉丁文功力怎样。这样一来,拉丁文便成了知识阶层、文化精英的身份象征。懂拉丁文的,就是文人雅士,不懂拉丁文的,就是普通百姓。

正因为懂拉丁文的人,都限于知识阶层,所以拉丁文也成了控制信息传播的有效手段。比如,很多有争议的书,如果用人人都懂的英文写,就会在英国社会引起轩然大波。但如果一开始选择用拉丁文写书,那么能看懂的只有少数学者,在社会上不会引发什么争议。一些非主流、甚至危险的学说,在小范围内可以随便讨论,反正大众也根本无从了解。

20世纪以前,很多人会抱着这样的想法:那些“异端邪说”最好用拉丁文发表,就像一头怪兽被幽禁在学术界内部,只要不出牢笼,就不会造成广泛的危害。而一旦被翻译成英语、法语这些欧洲各国的民族语言,就意味着怪兽从笼子里跑到大街上,全国人民就都能看到了。当然,这样的想法是有问题的,好像学者自备天然的免疫系统,百毒不侵,而普通大众则头脑简单,容易被这些邪说左右。但是,我们感兴趣的是,拉丁文在这些敏感话题的传播中所扮演的角色,有点类似我们现在说的“防火墙”。

我想举一个《拉丁文帝国》这本书之外的例子。早期基督教作家,用希腊文和拉丁文写过很多书。后来,有一批英国学者在19世纪后期,着手把这些书都译成了英文,相当于文化普及,其中涉及到当时人的生活。假设你读这本书正读得起劲儿,到了第10章你会突然发现有点不对劲儿,因为这一章有整整9页,你完全读不懂。仔细看,你会发现译者给出了一条注释:“由于明显的原因,本章大部分内容,我们只给出拉丁文的翻译。”其实,译者这么做的原因也不难猜到。这一章讲的是婚姻和生育,因为涉及到性这个主题,所以这一章自然还讨论了很多“重口味”的话题,提到子宫、性器官等等。这本书写成的时候大概是公元190年,当时的作者对于这些解剖和生理卫生的话题还非常坦然。但是,差不多1800年之后的英国,正处在道学气很浓的维多利亚时代,大家对于这样的话题就难免感到尴尬和恐惧了。

有趣的是,译者并没有把这一章完全删掉。如果真要删节的话,恐怕会招来更多的问题:正统神学家的著作,也不是诲淫诲盗的书,为何还要删节?现在的作法就更为巧妙:先保持这一章完整的外观,但是,凡是触犯维多利亚时代观念的文字,都要隐藏在一种比希腊文简单,但又没有简单到人人能读得懂的学术语言中。这样一来,凡是犯忌讳的文字,一律加密,只对已经具备拉丁文知识的“圈内好友”开放。

拉丁文成了一道“防火墙”,不管是学术上不适合传播给大众的新见解,还是各种不被主流价值观所接受的内容和词语,它们都需要找一件体面的外套,包装起来。这件外套就是语言屏障,把没有学问的人挡在外面。这样一想,除了拉丁文,还有哪一种语言能够将遮蔽、隐藏、审查和有限度的开放集于一身呢?这就是本书第9章标题的意思“表达和遮蔽的能力”,也是拉丁文区分阶层这个功能的典型体现。

以上就是《拉丁文帝国》的主要内容,最后归纳一下。

第一, 拉丁文是西方的古文,也是欧洲近代的公共外语,是精英阶层必须要掌握的一门语言。

第二, 由于拉丁文学习的难度太高,也越来越脱离生活实际,大部分近代欧洲文化人的拉丁文水平不敢恭维。这也是它逐渐衰落的一种表现。

第三, 拉丁文的难学、难以普及,让它成了区分阶层的方式。最典型的例子,就是很多人把它当成了语言的屏障。

这本书的中译本也受到了一些批评,有人觉得这本书论述比较臃肿,翻译也有一些瑕疵。但是,这本书无疑是一部精彩的拉丁文教育史,它有独特的角度和大量的一手资料。

在我看来,这本书最有意思的地方,就是它讨论的不仅仅是代表欧洲文化传承中知识精英眼中的拉丁文,更是在具体社会关系中出现的活生生的拉丁文,是16世纪以来欧洲人课堂上教的拉丁文,是学生们磕磕巴巴背的拉丁文,是划分社会阶层的拉丁文,是穷孩子为跻身上流社会而苦学的拉丁文,是社会为了遮蔽难以启齿的话题而启用的拉丁文。

对于知识精英来说,懂不懂拉丁文并不是最重要的,重要的是曾经学过。总之,这是一种不那么古典、不那么神圣,很世俗、很世故的古典语言。

撰稿:《读书》杂志社 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

1.拉丁文是西方的古文,也是欧洲近代的公共外语,是精英阶层必须要掌握的一门语言。

2.由于拉丁文学习的难度太高,也越来越脱离生活实际,大部分近代欧洲文化人的拉丁文水平不敢恭维。这也是它逐渐衰落的一种表现。

3.拉丁文的难学、难以普及,让它成了区分阶层的方式。最典型的例子,就是很多人把它当成了语言的屏障。