《抱歉,我动了你的脑子》 孙轶飞解读

《抱歉,我动了你的脑子》|孙轶飞解读

你好,“欢迎每天听本书”,今天为你解读的书是《抱歉,我动了你的脑子》,副标题是“一位神经外科医生的悲喜故事”。

先给大家讲一个故事,在一台手术里,主刀医生对助手的态度很不礼貌,于是助手在病人切下来的颅骨上刻了一行字,内容当然是骂主刀医生的,手术结束时这块骨头又被安回了病人的脑袋上。按理说,这件事不会被任何人知道,但是不久之后病人感染了,需要二次手术,可想而知,之前的主刀医生发现骨头上刻着这些脏话时有多愤怒。

这个故事我是怎么知道的呢,会有医生敢把这种事儿讲出来吗?还真有。就是这本When the air hits your brain,直译过来是《当空气击中你的大脑》,中国台湾翻译的书名是《神经外科黑色喜剧》,2006年大陆在首次出版这本书时沿用了这个书名,2023年再版时改为了《抱歉,我动了你的脑子:一位神经外科医生的悲喜故事》。

我非常喜欢“黑色喜剧”这个译名,因为它非常准确地描述了书的内容。第一,让人一看就知道,讲的是神经外科的故事。第二,作者文风幽默,把真实的医疗故事写得像喜剧一样吸引人。第三,神经外科的工作确实像走钢丝一样危险。这本书里的病人大部分结局并不好,全书十三章,每章都讲一个或几个病人的故事,但是其中被治好的病人只有4个,虽然是喜剧,但确实是黑色喜剧。

有些奇怪的是,这本书的作者是法兰克·佛杜锡克,他可是一名非常厉害的外科医生,为什么他会在书里写下这么多失败案例呢?其实这恰恰是本书的可贵之处,因为作者向读者展示了真实的医生视角。在古希腊时期,西方的医圣希波克拉底相当诚恳,记录了几十个治疗失败的案例。但是到了古罗马时代,影响力最大的医生盖伦就不一样了,他只记录成功案例,绝不留下失败的证据,而这成为历代医学家的传统,医生们习惯于把自己的职业塑造成为无所不能的样子,而耻于谈及失败,能够像希波克拉底一样诚恳地讲述失败案例是非常难得的。

更重要的是,偏偏是这些失败的病例最能体现医学充满人文色彩的那一面,因为医生本来就不仅仅是治疗病人身体的疾病,对于心理层面的关怀同样重要。对于疗效好的病例来说,恰恰是因为治得好,所以容易让人忽视了医学人文的缺失。那么,在这些治疗失败的病例之中,医生又应该做些什么呢?在今天对于医学的描写之中,这部分内容是相当匮乏的,于是这更显出了本书的可贵。

因为作者从头到尾都没有生硬地讲道理,而是把自己的观念融入故事之中,所以我从书中选取了其中最有代表性的四个故事,我们一边听故事,一边透过这些故事来探讨作者究竟想要表达什么。

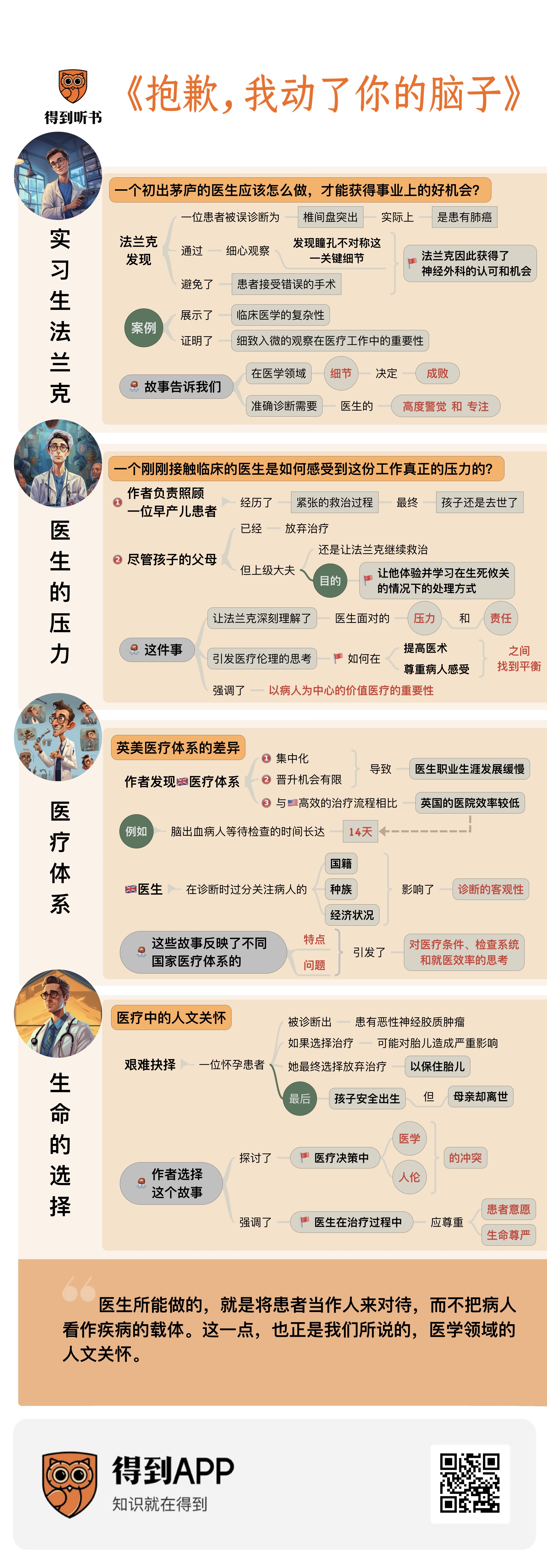

先来看第一个故事,一个初出茅庐的医生应该怎么做,才能获得事业上的好机会?答案很简单,做好本职工作。

当法兰克在医学院读到大三的时候,需要实习了,他兴冲冲地选了心脏外科。甚至在那一瞬间,他想这辈子就努力当一个心脏外科医生,但是他想多了,区区一个实习生哪有决定自己命运的权力,教务处的秘书直接拒绝了他。就这样,法兰克只能在现场重新选择,匆忙之中他选择了神经外科,反正只有三个星期,混过去也就是了。

当然,他又想多了,区区一个实习生哪有混的权力,教务处秘书告诉他,某天早晨五点半去神经外科报到。是的,你没听错,早晨五点半开始上班,为什么要这么早?因为医生的等级相当森严,上级医生到的时候,下级医生要把病人的各种信息进行汇报。而法兰克作为刚刚进入实习医生,是级别最低的,要在第一时间接触患者、了解情况,当然来得早。

更明显的是,在住院医生的眼里,有些下级医生是同事,有些是下属,而法兰克这样的医学生,甚至不会被看上一眼。实习医生倒像是技术工人,每天负责拆线、换药、向病人询问病史这些琐碎的工作。当然,在问完病史之后,写病历也是法兰克必不可少的工作,但更遗憾的是,这些病历貌似很重要,实际上根本没人看。原因很简单,因为每一个需要手术的病人,都是主刀医生已经详细了解过病情的,毕竟手术就意味着创伤,一定要慎之又慎,如果主刀医生没有下定决心,是根本不会让病人住院的。

无论从哪个角度看,法兰克都像是个工具人,在每天重复的劳动里消耗生命。然而就在这个时候,命运的转折来了。法兰克收治了一位50多岁的椎间盘突出病人,按理说椎间盘突出不是什么疑难杂症,特别是这位患者,通过影像学的检查,已经确定了存在椎间盘突出,而且还有典型的症状,就是右边的胳膊疼得越来越厉害。可以说,这位患者的诊断非常明确。

当时的法兰克毕竟是刚刚接触到临床,还不会看X光片儿,但是他很细致,仔细地看了看病历里的X线报告,结果他吃惊地发现,虽然这位病人确实有椎间盘突出,但是发生在左侧,那病人为什么会右胳膊疼?于是法兰克就问他的上级大夫,这是怎么回事?上级大夫完全没有重视,他说,这些报告有错别字很正常,虽然报告写错了,但是主刀大夫是不会犯错的,一定是仔细了解过病情才让病人住院的。

如果法兰克放过了这件事会有什么后果?对他来说什么后果也不会有,毕竟他还只是个学生,就算出了问题需要承担责任,那也是主刀大夫来承担。但是法兰克还是来到了病房,他发现患者面容消瘦、声音沙哑,而这是因为长期抽烟造成的,接下来法兰克凑近了病人,他发现了另外一个重要的细节,这位患者两侧的瞳孔不一样大,右边的很小,左边的很大。

就在这一刻,所有的线索汇聚到了一起,手臂疼痛、声音嘶哑、面容消瘦、瞳孔不对称。就在一瞬间,法兰克意识到,主刀医生误诊了,这位患者最主要的问题根本不是椎间盘突出。那么,你能猜到这位患者最主要的疾病是什么?

咱们还是先来说一说,瞳孔为什么会大小不一样。你肯定知道,瞳孔依靠虹膜进行收缩和扩张,而这控制着光线进入眼睛的多少。环境比较暗的时候,瞳孔会放大,让更多的光线进入眼睛;如果环境变亮了,瞳孔便会缩小,减少光线进入眼睛。

那么,如果一侧的瞳孔出现了问题,会发生什么呢?当光线发生变化的时候,正常的瞳孔大小变化了,但有问题的瞳孔不能正常收缩或者舒张,所以变化不及时,这就造成了双侧瞳孔大小不一样的情况。这种情况有一个专门的医学术语,叫作霍纳征。你也很容易想到,只有在光线发生变化的时候,医生才更容易发现这个细节。如果在看病的整个过程中,光线都非常充足,医生就几乎不可能发现这个不起眼的问题。

那么霍纳征指向的是哪种疾病呢?有趣的是,虽然眼睛在头部,但控制瞳孔的神经却在胸腔里,存在霍纳征意味着,可能有什么东西在胸腔压迫了控制瞳缩的神经。针对这位病人来说,这个东西同时也压迫了控制右胳膊的神经,所以他才会出现双侧瞳孔大小不一样,而且右胳膊疼的情况。别忘了,这位患者是个老烟民,所以,最终答案是肺癌,一个和椎间盘突出毫不相干的疾病。

这就是临床医学的奇妙之处,就是这些小小的细节,会让患者的诊断发生天翻地覆的变化。同时,这件事也让法兰克的命运发生了变化,神经外科主任把法兰克叫到自己的办公室,对他说,这家医院的神经外科是全美国最好,甚至有可能是全世界最好的,而现在,这个极其出色的科室对法兰克打开了大门,希望他在未来能够加入其中。

事实上,法兰克能够做出这样的诊断,既是因为他细心,同时也有很大运气成分在其中。毕竟,这位肺癌患者的症状不够典型,而且在大部分情况下,医生并不会在意就诊环境的光线变化。我们也不由得感慨,命运如此善待法兰克,更重要的是,善待了那位患者,如果法兰克没有发现霍纳征,他就要接受一次错误的手术。

接下来,咱们跟随法兰克的目光去看第二个故事,一个刚刚接触临床的医生是如何感受到这份工作真正的压力的?

在医学院毕业之后,法兰克就能顺利地进入神经外科吗?并不能。每一位刚上班的医生都会和实习生一样,在各个科室之间轮转,这样才能积累经验、开阔视野。法兰克的第一站就是心脏外科,这是他一开始最想从事的专业,也是让他马上被狠狠上一课的地方。

心脏外科的工作非常辛苦,主刀医生在进行手术时,年轻的医生需要用手拉着拉钩几个小时,这样才能让主刀医生看清手术部位。很负责地说,特别累,绝对是一种考验。更考验人的是,在法兰克工作的年代,手术后的病人如果出现了心包填塞这样的严重情况,心脏外科医生需要立刻做出决断,把刚刚缝好的伤口打开,用钳子剪断固定胸骨的钢丝,然后处理心包填塞。这种情况太急迫,患者根本没有时间被送到手术室。所以,在心脏外科术后病人的病床旁边,都会提前准备好剪刀和钳子,以便进行这样的操作,对于医学界的新人来说,当然是一种巨大的挑战。

对于心脏外科来说,先天性心脏病也是他们的诊疗范围,法兰克便在某一天接诊了一位早产儿。因为是早产儿,这个孩子的心脏还没有发育得足够成熟,不能给身体提供足够的氧气。为了解决这个问题,医生们只能选择顶住巨大的压力,给孩子进行手术,这场手术从早晨足足做到了下午五点,而接下来的时间就需要法兰克照看这个孩子。

上级大夫很体贴地给法兰克进行指导,按照孩子的体重计算出了各种药物使用的剂量,提醒法兰克复习心肺复苏术,最后,上级大夫告诉他,今天晚上对于这个孩子极其关键,如果能够撑过12到24小时,那么也许还会有一线生机。

就这样,一个脆弱的生命被放到了法兰克的手上,他把椅子拖到病床前,开始迎接这个漫漫长夜。没过几个小时,孩子就出现了血压下降,法兰克让护士赶紧用药,并且进行心肺复苏,忙完这一切以后,法兰克如释重负,他甚至给上级大夫打了一个电话汇报情况。

但是,守在病床旁边的法兰克不知不觉地睡着了,而他醒来时却意外地发现,叫醒他的人不是护士,而是他的上级大夫。他扭头一看,那个孩子的病床已经空了,法兰克被彻底吓傻了,到底发生了什么?

他满心惊慌地询问上级大夫,难道孩子被送进手术室了吗?而上级大夫平静地说,一个小时前他已经关掉了呼吸机,孩子现在已经被送到太平间了。事实上,这个孩子其实几乎不可能救活,在最开始手术结束的时候,孩子父母就已经放弃治疗了。

既然这样,为什么上级大夫还要让法兰克接手这个孩子?他质问上级大夫,为什么没有告诉他这个孩子真正的病情,难道就是为了让他白白受一遍罪吗?

看到这种态度,上级大夫突然严肃了起来,他对法兰克说,在这几个小时里,你学会了怎样给新生儿急救,学会了怎样用药,更是学会了在这样的危急时刻如何处理病情。更重要的是,如果你知道病情真正的严重程度,那么在治疗的过程中,就不是真正的生死攸关的选择。所以,上级大夫送给法兰克惊心动魄的10个小时,是为了让他真正理解了一件事,什么是压力。

多年之前,我看到了这个故事,而对于这个故事的思考一直持续到了今天。从上级医生的角度看,她给了法兰克绝佳的锻炼机会。从法兰克的角度看,这件事让他真正感受到了医生所要面对的压力,帮助是巨大的。

但是,那个被抢救了10小时的孩子呢?在几乎不可能救活的情况下,他承受了痛苦,另一方面也帮助培养了未来的优秀医生。事实上,在医疗行业里,每一位医生的成长都需要经验积累,而在这个过程中,意味着很多的患者要接受年轻的、缺乏经验的医生的治疗。但是,这一切又推动了医学的整体进步,这些宝贵的经验,最终会给所有的患者,或者说我们每一个人带来好处。

这一点说来有些冷漠,其实随着医学的发展,也有越来越多的专家强调,医术的提高确实需要病历分析和医生经验的不断积累,但医疗程序方面,应该回归以病人为中心的价值医疗,得到听书解读过一本叫作《医疗的温度》的书,当中作者就强调,不能一切治疗都由医生和仪器说了算,要重视病人的切身感受,医疗决策都应该在病人知情的前提下进行,病人应该是决策的最后拍板人。这种医学和人伦的辩论是必要的,并且将永无止境地持续下去。

接下来咱们聊第三个故事,我们借着这个故事来认识一下医疗系统,比如外科和内科究竟有什么区别,以及英国和美国医学界又有什么区别?

对于神经外科医生来说,了解神经内科的知识当然相当重要,法兰克也不例外。那么,内科和外科有什么区别呢?很简单,以手术治疗为主的是外科,以药物等保守治疗为主的是内科。也就是说,和神经系统有关的,但又不能通过手术治疗的疾病,通通归神经内科管。

不难想象,内科和外科医生治疗手段不同,但所治疗的疾病的范围存在重叠,所以内、外科医生偶尔会发生一些矛盾,法兰克所在的医院就是这样,神经内、外科水火不容。而法兰克又必须接受神经内科的培训,所以只能另辟蹊径,这位年轻的美国医生只能远赴英国,在伦敦接受神经内科培训。这次培训让法兰克大开眼界,他发现虽然都是给病人看病,但是美国医生和英国医生差别实在是太大了。

法兰克发现,美国医生想要晋升,只要自身条件够就可以了,没有名额的限制,但在英国完全不一样。英国的医疗体系高度集中化,比如,主治医师的名额是有限的,所以下级医生想要晋升,只能等待空缺出现,如果等不到这个机会,就只能不停地进行培训。法兰克在英国就遇到了这样一位医生,一直没有晋升机会,所以他每隔几年就换一个专业,好让自己早一天晋升,但一直拖到45岁还没成功。

通过他的遭遇,法兰克已经感受到,英国的医疗体系似乎很僵化。事实也确实如此,在这套僵化的体系之下,英国医院的效率十分低下。法兰克遇到了一个脑出血的中年病人,如果在美国,他会在住院24小时之内完成检查、进行手术,如果一切顺利的话,完全可以挽救他的生命。但是在英国,法兰克安排这位患者住院,并且准备为他进行检查,那么,这位患者等检查要等多长时间呢?14天。

在法兰克看来这是绝对不可思议的事情,因为病人分分钟就会死给你看,但英国医生满怀绅士风度地劝法兰克,还是耐心等待吧。一周之后,这位患者在吃饭时突然发病,脸向前倒泡在了碗里,过了很久才被护士发现。

几天以后,神经内科大查房的时候,主任突然想起来,病房里不是还住着一位脑出血的病人么,他怎么样了?但是,知道患者的结局之后,他就再也没提起过这件事,就像什么都没发生。

最让法兰克震惊的是,英国医生在进行诊断的时候,对病人的国籍、种族和经济状况关注的实在太多了,甚至直接影响诊断过程。有一次,法兰克有机会听英国南部最有名望的神经内科专家演示诊断过程,这位专家带来一位50多岁、非常瘦小的男病人,专家很耐心地询问病情,然后指出这位病人的症状包括走路不稳、头晕、呕吐等等。接着,专家把病人送出去,扭头问其他的医生,在所有的信息之中,我们只需要一条,就能明确诊断这位患者的疾病,你们猜是什么?

有的医生猜年龄,有的医生猜职业,大家就这样浪费了好几分钟。最后,这位专家带着激动的情绪,说出了自己的答案:出生地。这位患者是个北爱尔兰人,而且显然生活在社会底层,所以他一定是个酒鬼,诊断就是酒精中毒。

其实,诊断确实没错,确实是酒精中毒,但是专家的推理过程实在是充满了歧视的味道,因为他根本没有问病人有没有喝酒的习惯,就确定自己的判断绝对不会错。

以我们今天的眼光看,这位英国的权威专家,毫无疑问极度缺乏人文关怀。而在法兰克去英国学习的故事里,我们可以看到更深层次的东西。尽管随着科技的发展,全世界的交流越来越紧密,不同国家和地区的医疗情况较当时已经有了很大的变化,但彼此间的情况还是天差地别。

关于医疗条件、检查系统和就医效率,不同国家的医疗有不同的情况,这些都是基于自身情况做出的选择,或许我们很难简单地做出评判、分出高下,但这些故事却成为引发我们思考问题的契机。

好,我们来看到今天的第四个故事,也是最后一个故事,这个故事涉及一个很沉重,但又很有争议的问题:怀孕患者得了癌症,保大还是保小?我们借这个问题来聊一聊医疗中的人文关怀。

在经过了漫长的培训之后,法兰克终于成为一名合格的神经外科医生,并且见惯了生离死别,但依然有一位患者让他印象深刻。这是一位28岁的女患者,丈夫是个成功的企业家,家里的经济状况很好,而她刚刚怀孕不久,可以说生活十分美满。

但就在某一天,她在做晚饭的时候突然昏迷、摔倒在地上,于是被送到了附近的医院。在这里,大家并没有找到真正的病因,产科医生只能确定胎儿安然无恙,而且在怀孕的前三个月,孕妇出现昏倒也是很有可能的。但是,在这个孕妇还没离开医院的时候,再次发作了严重的痉挛,于是医生决定把她转到法兰克所在医院的神经外科。

经过一番检查之后,法兰克判断,这位女性患者得了神经胶质肿瘤,这是一类恶性程度非常高的肿瘤。当然,也不是没有治疗办法,通过放疗的话,也许能够让患者多活一段时间。

这时,难以解决的问题摆在了医生和患者面前:治疗恶性肿瘤会对胎儿造成严重影响。如果不治疗,肿瘤本身并不会对胎儿造成影响,但是这位孕妇大概只能再活六到七个月,胎儿很可能成为早产儿。如果治疗,那么可选的方案就是放疗和化疗。放疗的全称是放射治疗,就是用放射线去照射肿瘤,让它变小坏死。而化疗的全称是化学治疗,也就是使用化学药物治疗疾病,所有的化疗药物都有很大的毒性和副作用。更重要的是,不管是化疗还是放疗,都对胎儿有严重的影响。简单地说,只要进行治疗,胎儿就是保不住的。

有没有两全其美的办法呢?虽然没有,但是医生可以尽可能尝试一下,然而几乎没有医生进行这样的尝试,因为医生并没有能力承担这样的风险。法兰克心里很清楚,美国有很多奇奇怪怪的医疗官司。比如,有一个小孩先天缺一条腿,律师说,这是因为医院的过错,让产妇怀孕九个月时受到了辐射导致的。但问题是,九个月大的胎儿腿早就发育全了,这样的畸形一定是怀孕前三个月,甚至是受精阶段就发生了。但是陪审团亲眼看见了这个孩子的惨状,最终判出了七百万美元赔偿。

有这样的案例在先,医生们如履薄冰,所以针对这位怀孕的恶性肿瘤患者,法兰克来到这对夫妇面前,向他们详细交代了病情,然后给出了建议:患者应该进行人工流产,然后接受放、化疗,来治疗脑中的恶性肿瘤。一句话,保大!但让他万万没想到的是,患者本人作出了另一种选择,保小!她准备放弃治疗,因为只有这样,才能让孩子有一线希望。

这样的选择让医生很无奈,因为在接下来的日子里,医生能做的事情很少,法兰克也只能使用激素减轻患者的不适症状。在大部分时间里,他只能作为观众静静地等待比赛的结果。是的,比赛。

在某种程度上,癌细胞和胚胎非常相似,它们都有旺盛的生命力,细胞分裂极其活跃。这也是为什么抗肿瘤药物对胎儿的影响很大,因为抗肿瘤药物针对的就是细胞分裂。

而且,细胞分裂、繁殖意味着消耗大量的营养。在接下来的日子里,在患者的体内,癌细胞和胚胎开始了一场疯狂的掠夺比赛,如果胚胎足够幸运,那么便会在癌细胞杀死他的母亲之前出生,如果癌细胞获胜了,那么就会是一尸两命的结局。在这场结局未知的比赛中,只有一件事是确定的,无论谁输谁赢,这位怀孕的母亲都注定会失去生命。

就这样,在几个月的时间里,法兰克眼睁睁地看着自己的病人病情逐渐加重,她丧失了语言能力,变得越来越虚弱,甚至不能自己吃饭,只能靠胃管注入食物。唯一幸运的是,新的生命获得了最终胜利,经历了一场剖宫产后,一个与恶性肿瘤赛跑的新生儿降临到了世间。而他的母亲,则从产科病房,被直接送到了癌症临终病房,法兰克写道,这是一件“大家希望永远都不会再碰到的事”。

尽管这本书用标准的宋体字印刷而成,但在看到这句话时,我仿佛看到了这句话字迹歪斜,既像是作者握笔的手颤抖,又像是他的泪水滴在了稿纸上。平静的叙述下,潜藏着作者难以抑制的情绪。

听完了这个故事,你大概会有这样的想法,希望我们这一辈子都不会遇到这样的事情。但我还是要说,咱们每个人都一定会遇到类似的事。原因很简单,虽然在治病的过程中,医生和患者的目标看起来是一致的,都是把病治好,但事实并非如此。

医生基于自己的职业特点,以及对疾病和生命的理解,所做的一切都是为了这个目标:尽可能治疗疾病、缓解病情、减轻患者的痛苦、延长患者的生存期。但是,对于很多患者来说,治疗疾病未必是最佳选择。比如,有些经济困难的患者,宁可给自己的家人多留下一笔钱,也不希望人财两空。再比如,有些患者不愿意接受治疗带来的痛苦,而宁可坦然面对死亡。

单纯从医学的角度出发,这些选择是不合理的。但是,每一位患者都是一个活生生的人,而不仅仅是病历上用白纸黑字记录下来的病情。医生作出的选择只是对病情的判断,而患者的选择,则决定自己整个人生的方向。

可以说,这种临床决策上的区别,是医生和患者很难调和的差异。医生所能做的,就是将患者当作人来对待,而不把病人看作疾病的载体。这一点,也正是我们所说的,医学领域的人文关怀。

好,到这里,这本书就为你介绍完了。我们再来回顾总结一下。

在《抱歉,我动了你的脑子》这部书里,作者没有生硬地说教,而是用一个个生动的故事,讲述了他对于医学的理解和体会,并且把人文精神融于其中。这也是为什么,一本很像小说的书,却让人读完之后陷入深深的思考,并愿意时不时把它拿起来再读一遍。

作为一名前外科医生,我之所以觉得这本书可贵,是因为作者的那颗赤子之心。虽然在书的后半段,他已经成为一名资深的神经外科医生,但依然让读者感受到,他仍像当初那个误打误撞进入神经外科的少年一样,始终带着强烈的真诚和好奇,从没有因为自己的经验丰富而变得麻木。可以说,作者始终都先把自己当成有血、有肉、有感情的人,然后才是医生这个职业身份。法兰克没有职业带来的傲慢,而是一直像个朋友一样,对读者娓娓道来。读完这本书你会毫不怀疑,这样一位医生,在面对患者时,也一定会给对方作为“人”的尊重。

另外,读这本书还有一个很深的感受,就是“真实”。不少人担心,作者这样会影响他的职业吗?请放心,法兰克·佛杜锡克在1996年写完这本书之后,不但事业蒸蒸日上,而且又写了三本书。可见,这个世界上还是有很多人喜欢看到医学那真实的一面的,比如坚持听完了这本书的你。

不过你肯定还想问,大夫在病人骨头上刻字这种事太可怕了,会发生在我们身上吗?这个也请你放心,时代不一样、国家不一样,现在的手术室管理非常严格,跟法兰克那个年代完全不一样了。毕竟这位医生出生在1955年,那一年联合国才刚成立10年,他书里的故事其实离现在也已经比较遥远了,只不过,在医疗过程里的人性光辉却是永远闪耀的。

好,以上就是为你介绍的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.临床医学的奇妙之处,就是这些小小的细节,会让患者的诊断发生天翻地覆的变化。

2.随着医学的发展,也有越来越多的专家强调,医术的提高确实需要病历分析和医生经验的不断积累,但医疗程序方面,应该回归以病人为中心的价值医疗。

3.单纯从医学的角度出发,这些选择是不合理的。但是,每一位患者都是一个活生生的人,而不仅仅是病历上用白纸黑字记录下来的病情。医生作出的选择只是对病情的判断,而患者的选择,则决定自己整个人生的方向。