《我的凉山兄弟》 慕愁空解读

《我的凉山兄弟》| 慕愁空解读

关于作者

这本书的作者叫刘绍华,是一位来自台湾的人类学家。从2002年到2009年,她在凉山的利姆乡做了20个月的田野调查。在田野调查的过程中,她跟调查对象成了很好的朋友,她亲切地称他们为“我的凉山兄弟”,这也是书名的由来。

关于本书

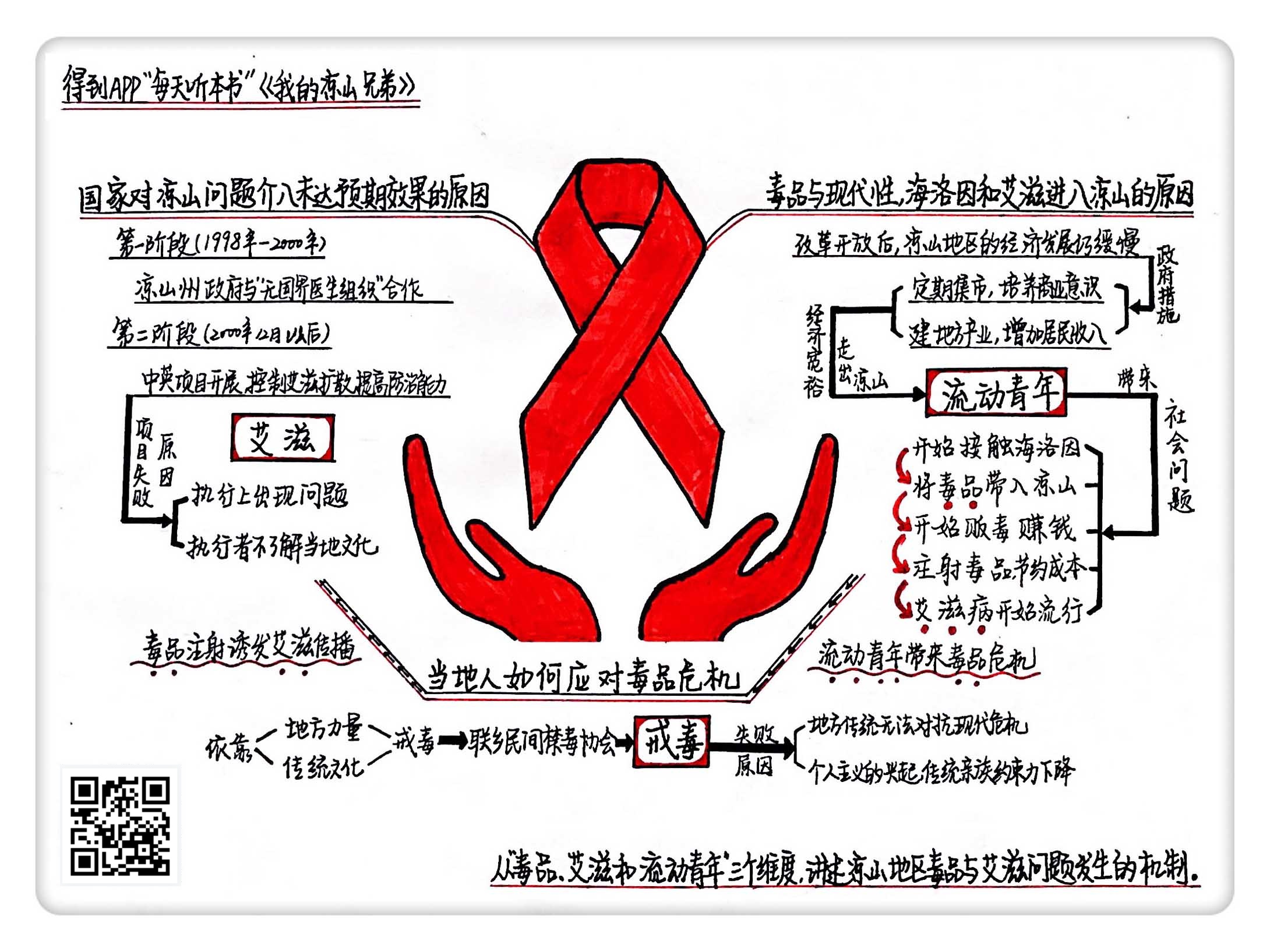

本书认为,凉山诺苏人(当地彝族自称诺苏人)的艾滋问题,实际上是一个现代性的问题。解放后,诺苏人从部落社会进入国家主导的计划经济,而改革开放后,诺苏人又被卷入全球化浪潮,走出凉山的流动青年带回了海洛因和艾滋。毒品与艾滋,在本质上是现代性在边缘地区投下的阴影。民间组织的戒毒运动最终失败了,地方政府和英国组织合作的艾滋项目,也没有达到预期效果,这本书认为,执行者对地方文化缺乏理解是重要原因。

核心内容

毒品与现代性有什么关系?当地人是如何应对毒品危机的?国家对凉山艾滋问题的介入,为什么没有达到预期效果?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《我的凉山兄弟》,这本书大约21万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述书中的主要内容:凉山地区毒品和艾滋问题的发生机制。

凉山不是一座山,它的全名是凉山彝族自治州,位于四川西南,和云南接壤。凉山占地约6万平方公里,2002年人口400万。凉山的彝族自称诺苏人,他们占了凉山人口的44%,主要住在高山地区。

2001年,政府调查凉山的艾滋感染情况时发现,诺苏人的艾滋感染率高得惊人,诺苏人只占四川总人口的3%不到,而诺苏艾滋感染者却占了全省发现者的近60%。感染人口中,最多的是二三十岁的年轻人,最主要的感染方式是注射吸毒。因此,这本书以“毒品、艾滋与流动青年”作为副标题,概括了作者主要研究的三个维度。这本书认为:凉山诺苏人的艾滋问题,实际上是一个现代性的问题。解放后,诺苏人从部落社会进入国家主导的计划经济,而改革开放后,诺苏人又被卷入全球化浪潮,走出凉山的流动青年带回了海洛因和艾滋。毒品与艾滋,在本质上是现代性在边缘地区投下的阴影。民间组织的戒毒运动最终失败了,地方政府和英国组织合作的艾滋项目,也没有达到预期效果,这本书认为,根源在于执行者对地方文化缺乏理解。

这本书的作者叫刘绍华,是一位来自台湾的人类学家,这本书是她的研究著作,类型是“医疗民族志”。民族志是对人类文化的研究和描述,所谓医疗民族志,就是从医疗角度,来探究一个民族的文化现象。从2002年到2009年,刘绍华博士在凉山的利姆乡做了20个月的田野调查。不过利姆是化名,这是人类学调查的基本伦理。在田野调查的过程中,她跟诺苏人共同生活,甚至学会了一些诺苏话,跟她的调查对象成了很好的朋友,她亲切地称他们为“我的凉山兄弟”,这也是书名的由来。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就来为你详细讲述书中内容。这本书主要讲了三个重点内容:第一个重点是,毒品与现代性的关系,侧重的是流动青年,解读海洛因和艾滋进入凉山的深层原因;第二个重点是,当地人是如何应对毒品危机的,侧重的是戒毒;第三个重点是,国家对凉山艾滋问题的介入,为什么没有达到预期效果,侧重的当然就是艾滋了。

先来看看毒品与现代性的关系。刘绍华博士认为,凉山诺苏青年沾染毒品,是一种对现代性的尝试。这里要说明一下,刘绍华博士所认为的现代性和我们平时所认知的现代性有所区别,她所说的现代性,指的是一种国家主导的治理计划。从这个概念上来说,凉山诺苏地区在短短几十年内,经历了两次重大的现代性转型。

第一次是1956年的民主改革,诺苏人从部落社会进入了集体公社。在那之前,诺苏人一直处于自给自足的部落状态,而且有抓汉人当奴隶的做法,和汉族关系紧张,总体比较封闭。他们的习俗也和汉族有很大的区别。诺苏社会中最大的权力机构是家支,相当于汉人的宗族。亲属关系可以说是诺苏人的立身之本,所有的社会活动都围绕亲属关系展开。每个孩子从小背诵族谱,甚至能背出二三十代前的老祖宗的名字。诺苏人还有自己的宗教,他们的祭司叫做毕摩,巫师叫做苏尼。有传染病疫情的时候,毕摩和苏尼会去举行仪式驱鬼。

开始民主改革后,诺苏人的传统习俗被斥责为落后,宗教仪式也成了封建迷信,就连他们自己,也会把请毕摩举行仪式说成“干迷信”,不过,干迷信这三个字对他们来说是外来语,他们说的时候不带贬义色彩。总的来说这次转型,冲击的主要是传统习俗,诺苏人的家支活动和宗教仪式都转入了地下。

接下来是第二次转型,也就是1978年的改革开放,国家从计划经济转向市场经济。处于偏远地区的凉山,发展速度比较缓慢。诺苏社会是个农业社会,主要靠种稻和养羊来生活。改革开放后“包产到户”在短期内提高了效率,但土地有限,人口却越来越多,生活成本也越来越高,导致诺苏人一直处于贫困状态。

为了解决诺苏人的贫困问题,政府采取了两种方案。一个是建立定期集市。集市让诺苏人培养起了商业意识,也成了他们重要的现代性经验。刘绍华做田野调查的利姆乡,在80年代中期建立了集市。大多数凉山深处的诺苏居民,在这之前几乎从来没做过买卖,在赶集的过程中,他们才熟悉了货币,知道了钱的好处。这样的市场经济,直接冲击他们本来最重视的亲属关系。另一方面,集市里各种各样的商品,也让诺苏人见识到了外面的花花世界,让他们开始向往离开凉山。

政府采取的另一个方案是建设地方产业。比如说利姆的水泥厂,就是县里最赚钱的产业。在水泥厂上班,一个月的工资在450到600元之间,这是2005年的数据。当地人想去上班还得贿赂村干部,而且工资的13%要交给村委会、县政府和领班,尽管如此,这个收入还是比务农高得多,而且稳定。水泥厂所在的村,算是利姆乡当中比较富裕的,村里的年轻人有了点钱,就开始追求物质享受,对新鲜事物感到好奇。因此,他们成了第一批走出凉山的人,也从此陷入与海洛因的纠缠。

走出凉山,去大城市闯荡,在某种程度上,是诺苏青年的成人礼。他们觉得,待在老家算没本事,要出去闯一闯,带点新鲜玩意儿回来,才算是男子汉。由于汉语水平较低,诺苏青年在外面大多是在建筑工地打工,或者跟着同乡靠偷窃谋生,被抓起来坐牢也是常事。但他们回凉山后,和村民们讲讲外界的见闻,也能为他们赢得崇拜。因此,就算交通不便,诺苏青年们也乐此不疲地出去探索新世界。

在外闯荡的过程中,诺苏青年们接触到了海洛因。在诺苏语中,海洛因和鸦片是一个词。20世纪上半叶,凉山是一个鸦片种植区,在四五十年代,鸦片很流行,只有富裕的统治阶层才吸得起。吸食鸦片,是件有面子的事。一位吸过鸦片的老人还说,抽了大烟,身体很好。可见,诺苏人不认为鸦片有害处。因此,海洛因也被看作时髦奢侈品,诺苏青年们一开始吸毒,都是为了尝新鲜和展示自己的经济实力。没钱吸毒的青年还会被看不起。

流动青年把海洛因带进凉山后,它更是成了诺苏人招待客人的好东西。毒品在凉山迅速蔓延,利姆某村的村干部估计,在1995年,该村一个社的78户人家中,只有3户无人吸毒或贩毒。

90年代,贩毒是一个有利可图的产业。根据村民的介绍,利姆的很多房子都是靠贩毒的钱赚来的。当然,更多人是因为自己想吸毒,因而靠贩毒来赚钱。毒贩子大多是女性,她们接触毒品的方式和男性不同,不是为了自己享乐,而是因为自己的伴侣吸毒,不得不参与贩毒。由于政府打击贩毒,这种毒品经济没有持续多久,更大的问题开始浮出水面,也就是艾滋病。

吸毒需要花钱,手头紧张的时候,吸毒者就从吸食改成了注射,因为达到相同的效果,静脉注射只需要四分之一或五分之一的量。第一次注射时往往不熟练,需要别人的指导,再加上共用针头,艾滋病毒就这样传开了。1995年,查出了诺苏吸毒者当中的首例艾滋病毒感染。之后,利姆就成了艾滋重灾区,2000年初步筛查时,1000人当中查出了96个阳性感染者。

作者认为,毒品和艾滋在凉山的流行,是现代性与传统诺苏社会碰撞的结果。对凉山的诺苏青年来说,毒品是现代性的象征,他们为了尝新鲜,染上了毒品,也带来了艾滋。

以上就是本书的第一个重点内容:毒品与现代性的关系,了解了这一点,接下来我们就来看看当地人是如何应对毒品危机的。

从1994年到2006年,凉山的诺苏人组织了轰轰烈烈的禁毒运动。这时,由于毒品带来的众多问题,吸毒者不再被看作是赶时髦的小年轻,而成了不良青年。禁毒运动的主力军,就是诺苏宗族,也就是前面说过的家支。

利姆乡,也就是作者刘绍华进行田野调查的地方,在80年代初重启家支会议。前面说过,1956年后,诺苏的家支活动就停摆了。现在又把整个家族的人聚在一起开会,目的是促进亲族团结,解决矛盾。最大的矛盾就是毒品,因此,到90年代中期以后,家支活动都是为了禁毒而开展的。

最成功的例子是勒伍木牛组织的家支戒毒。他采取的方法相当铁腕,把吸毒者和贩毒者的手脚捆起来,不服从就殴打。此外,还实行连坐,5户家庭一组,如果有一户人家涉毒,组内的其他家庭也会跟着受罚。罚款500或1000元。一年后,成效显著,这个经验推广到全村,村干部和家支头人负责监督,还设立了巡逻队来逮捕吸毒者和毒贩。违规的青年会被关起来,铐上手铐,勒伍木牛会提供食物和止痛药,帮助他们戒毒。村里的不少吸毒者戒掉了海洛因,但也有人跑到其他地方继续吸毒。

因为禁毒的功劳,勒伍木牛一路高升,当上了利姆的副乡长,专门负责戒毒。利姆乡的其他村子,也纷纷效仿勒伍木牛,开展了禁毒运动。在禁毒运动中,很多传统仪式也复苏了。有些村庄开禁毒大会的时候,还会请毕摩来主持仪式,把现杀的鸡血掺在酒里,让发誓戒毒的人喝下去,这是诺苏人最严重的毒誓,如果喝了鸡血还吸毒,就会受到神灵的惩罚。我们可以看出,凉山诺苏人应对毒品危机,靠的主要是传统文化,也就是家支和宗教。可是,虽然禁毒运动起初开展得轰轰烈烈,但最终还是失败了。我们可以从下面的例子里看出,地方力量和传统文化不足以解决像毒品这样的现代问题。

2001年,利姆乡和临近的一个乡合作,成立了联乡民间禁毒协会,由勒伍木牛担任荣誉副主席。这是一个纯草根的戒毒组织,相当于家支戒毒的增强版,做法类似,只是把范围扩大到了两个乡,核心还是依靠亲族关系。它的运转资金来自罚款,罚来的钱呢,也只是作为巡逻队的交通费和餐费。

联乡民间禁毒协会一开始效果不错,还被当作典型得到了表扬。但是时间长了,它作为一个民间机构,有点两头不讨好。最麻烦的是钱的问题。连坐罚款让很多人觉得不公平,最后只好取消了。但就是针对吸毒者个人的罚款,也有老百姓觉得太多。像前面说的,在水泥厂的工资一月才500左右,这个罚金对当地人来说是很高的。而且啊,还有很多人怀疑巡逻队拿钱去喝酒吃肉了。可是,巡逻队也是有苦说不出,政府不给禁毒协会拨款,巡逻队队员基本上是义务劳动,没有工资,干了活还要挨骂,最后也是态度消极。

而警方呢,和禁毒协会有点竞争关系。因为禁毒协会靠的是亲族关系,消息灵通,抓到的吸毒者多,很多父母也会把吸毒的孩子送过去。这么一来,警方的成就远远比不上禁毒协会。上级政府越是表扬禁毒协会,禁毒协会和当地派出所的关系就越紧张。最后,由于警方和禁毒协会的冲突,发起人勒伍木牛也不怎么参与协会的事务了,失去官方靠山后,禁毒协会名存实亡。

从结果上说,禁毒协会的成就并不是很高。最成功的例子是勒伍木牛他们村,但同样的方法用到别的村,情况就不一样了。勒伍木牛他们村里,基本上就一个家支,村民都是亲戚,管起来方便。别的村家支多,凝聚力没那么强,也没有勒伍木牛那样的厉害角色,自然管不住吸毒者。

这也体现出,诺苏家支对年轻人的控制能力已经大不如前了。很多年轻人表示,虽然家支很重要,但戒毒这件事,还是要看自己想不想戒。有的人喝了鸡血就非常坚定,成功戒了毒。但意志不坚定的吸毒者,会跑到自己的家支控制不到的地方去吸。所以,刘绍华博士总结说,民间禁毒运动的失败,一方面是因为地方传统对抗不了现代危机,另一方面是因为个人主义的兴起,传统的亲族约束力下降。

上面就是本书的第二个重点:当地人是如何应对毒品危机的,也就是通过宗族力量和传统宗教,组织民间戒毒运动,而运动的失败说明了地方传统应对不了毒品这样的现代危机,也说明了个人主义的兴起。下面,我们来说说最后一个重点:国家对凉山艾滋问题的介入,为什么没有达到预期效果。

由于凉山艾滋问题的严重性,国家开始参与到调查和防治中来。1998年到2000年,凉山州政府和“无国界医生组织”进行了合作,这是第一阶段。2000年12月,英国政府资助的中英艾滋病防治项目正式开展。下面简称中英项目。

中英项目是当地,甚至整个四川省最重要的艾滋介入计划。它的主要目的是控制艾滋病的扩散,并提升防治能力。然而开展五年后,凉山的艾滋疫情却没有好转。作者把项目没有达到预期效果的原因归结为两点:一是执行上出现了问题,二是执行者不了解当地文化。中英项目的计划是很好的,但没有得到良好的执行。负责执行中英项目的主要是基层工作人员,包括乡干部和乡卫生人员。他们经常抱怨,上面派下来的任务根本做不到。外面的人不知道凉山有多穷,更不知道凉山的医疗水平有多差。

贫困问题前面说过了,所以我们就聊一下凉山的医疗水平。诺苏人看病,很大一部分是靠前面说过的毕摩和苏尼,吃点草药,搞驱鬼仪式。真正的现代诊所,直到1947年,才由一名英国传教士开设。传教士走了后,进来一批汉族医师,还培养了一批卫生工作人员。再后来,知识青年上山下乡,为凉山当地训练了不少赤脚医生。70年代末,凉山的医疗条件还算可以,医院里有X光机和牙科器材。但是改革开放后,知青们陆续返乡,医院里的器械也没人会用了。剩下的赤脚医生水平很差,当地人调侃说,他们打针的水平还不如吸毒的好。

作者在乡卫生院观察到,院子里垃圾满地,苍蝇飞舞,卫生条件比村民家好不到哪里去。患者来治疗的时候,基本上就是注射抗生素,起不到什么大作用。工作人员不但水平低,态度也很消极,不愿意和村民多接触。甚至觉得,没必要治这些吸毒的艾滋感染者。对于治疗和宣传任务,他们抱着应付的心态,事情最终没有做好,也是意料之中。项目管理上也存在一些混乱,比如说,查资料的时候,作者发现防疫站、公安部门、妇幼保健部门统计的数据各不相同,有可能遗漏了一部分艾滋感染者。工作人员能力不足,心态消极,再加上管理缺陷,这些都只是表面现象。深层的原因是,项目的设计者和执行者不懂诺苏文化,也不去调查当地居民的意见,想当然地照搬固有经验。

像中英项目这样的国际合作项目,理论上说,在执行计划前,应该先了解当地的风俗习惯。但在实际操作中,却没做到这点,导致出现了一系列脱离现实的现象。比如说,中英项目有一个花椒计划。负责人从小在县城长大,也不懂诺苏语,他觉得,种花椒利润高,两年后收成,卖了钱就可以帮助艾滋感染者。他一手操办了这个计划,承包了90亩地,种了一万两千株花椒。可是,当地村民从来没种过花椒,也没人去教他们。更有人指出,花椒超过三年才能收获。可想而知,这个计划最终没能成功。明明是好心,却办了坏事,这样的例子还很多,最严重的是,艾滋去污名的宣传反而带来了艾滋污名。所谓污名,就是给特定人群贴上的负面标签。

艾滋去污名的前提,是出现了对艾滋感染者的污名化,比如说,认为他们得艾滋是因为生活不检点。然而,在凉山的诺苏族群,艾滋污名化的现象一开始并不存在。这要先看看诺苏人的疾病观。艾滋病在诺苏人的认知中,根本不算是一种病。他们认为,病是鬼带来的。医书上没有艾滋病鬼,自然也就没有艾滋病。而且,艾滋感染者在很长一段时间内看似身体健康,诺苏人觉得,艾滋病根本不存在嘛,所以也谈不上歧视艾滋病人。可是呢,中英项目的执行者,压根没想到,竟然有人会不歧视艾滋病人。他们在利姆涂上了很多宣传口号,比如说“给艾滋病病人一份关爱”之类的。大多数村民不识字,看不懂口号,但少数受过教育的人却因此产生了对艾滋的恐惧。这些人包括乡干部、卫生人员和小学老师。就连专业的卫生人员都说,因为艾滋病情太严重,自己都不敢去温泉洗澡了。

对艾滋的恐惧也逐渐进入了诺苏人心中。宣传艾滋防治知识的时候,因为诺苏人对艾滋病没有概念,工作人员只能用恐吓式的话语来提高他们的意识,比如说,艾滋病很可怕,得了艾滋病会死,等等。到后来,诺苏人也慢慢开始害怕艾滋病了。

说到这儿,《我的凉山兄弟》的重点内容就为你介绍得差不多了,下面来为你简单回顾一下。

首先,我们说到了毒品与刘绍华博士所认为的现代性的关系。刘绍华所说的现代性指的是一种国家主导的治理计划。对于凉山的诺苏青年来说,毒品是现代性的象征,他们离开家乡去大城市闯荡,因为尝新鲜的心态而吸食海洛因。毒品和艾滋问题,实际上是现代性在偏远地区投下的阴影。

其次,我们说到了凉山当地居民自发组织的禁毒运动,它从一个村开始,发展成跨乡运动,通过亲族关系,来强制戒毒。但是由于个人主义的兴起,亲族的控制力削弱,再加上民间组织缺乏政府和老百姓的支持,禁毒运动最终失败。这也从侧面反映出,地方传统对抗不了现代问题。

最后,我们说到了国家对凉山艾滋问题的介入,为什么没有达到预期效果。中英项目本应该控制艾滋疫情,宣传防治知识,到头来不但没有控制住疫情,还把对艾滋的恐惧带到了凉山。这背后的原因是执行过程中的混乱以及执行者对当地文化缺乏了解。

以上就是这本书的主要内容。

《我的凉山兄弟》这本书,从现代性这个新颖角度分析了凉山的困境。作者认为,凉山是被现代化进程遗忘的偏远角落,城里人习以为常的教育和医疗资源,在凉山极度稀缺。深受毒品与艾滋之苦的诺苏人,实际上是全球化的受害者。如果不考虑这个总体经济结构,单单去指责诺苏人落后愚昧,是非常不公平的。当然,现代性不是唯一的影响因素,凉山跟鸦片的历史渊源,还有它靠近云南的地理位置,都是重要的背景。

要注意的是,作者的田野调查主要是在2005年前后展开的。现在,凉山的毒品与艾滋治理已经有了相当大的进展。作者自己也说,写出来的就已经成了历史。2012年她再去凉山,发现十年前的生活场景早已消失,诺苏人迅速汉化。少数人过上了富裕的生活,经营起了饭馆,坐飞机到处旅游。在为他们高兴的同时,作者也在担忧,整个诺苏族群会走向何处?他们能否整体摆脱困境?这个问题,也值得我们思考。

撰稿:慕愁空 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.毒品和艾滋在凉山的流行,是现代性与传统诺苏社会碰撞的结果。对凉山青年来说,毒品是现代性的象征,他们为了尝新鲜,染上了毒品,也带来了艾滋。

2.民间禁毒运动的失败,一方面是因为地方传统对抗不了现代危机,另一方面是因为个人主义的兴起,传统的亲族约束力下降。

3.凉山是被现代化进程遗忘的偏远角落,城里人习以为常的教育和医疗资源,在凉山极度稀缺。深受毒品与艾滋之苦的诺苏人,实际上是全球化的受害者。