《我们都是食人族》 曲飞工作室解读

《我们都是食人族》| 曲飞工作室解读

关于作者

克劳德·列维-斯特劳斯,20世纪法国人类学家。他是这个领域殿堂级人物,同时对哲学、语言学、社会学这些方面,也都有极高的造诣。而且他还不是一位书斋型的知识分子,他一生走遍五大洲,深入研究世界各地的不同文化。可以说无论知识还是阅历,都相当丰富。克劳德·列维-斯特劳斯在人类学领域最主要的贡献是开创了“结构主义人类学”这个流派,把原本属于语言学范畴的研究方法“结构主义”,应用到人类学上,就此成为人类学的一代宗师。

关于本书

这本《我们都是食人族》,收录了作者在1989年至2000年间,应意大利《共和报》之邀,所写的专栏文章。这些小文章,都是由一件看似不起眼的时事出发,然后运用人类学家独特的思维和逻辑,阐述当代的某些重要问题。它没有高深的专业术语,反而深入浅出,让每个人类学零基础的读者都能读懂。

核心内容

人类学,是包含生物、生理、神经、考古、语言、社会、两性、文化、艺术等等诸多学科的一个学科群。它研究的主旨就是:要弄清人类如何行动,如何认知自己的行动,行动的结果又如何影响人的思考,以及人与其他群体的互动。用结构主义和人类学的眼光审视自己身处的时代和社会,反思科学与自然的关系,告诉我们“所谓复杂或先进的社会,与被误称为原始或古代的社会,两者之间的距离远较人们认知的小上许多”。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《我们都是食人族》,这本书的中文版大约12万字,我会用大约20分钟的时间,为你讲述书中精髓:思维模式决定了我们的行为,很多时候,不起眼的小事,背后隐含着的却是深刻的文化变迁。而面对着世界上诸多文化之间的巨大差异,我们又该以什么样的眼光来看待这些?

这就是这本书要教给我们的,“我们都是食人族”,光听书名就会觉得这是一本非常有意思的书,但同时,这也是一本关于人类学的经典,它的作者,20世纪法国人类学家列维-斯特劳斯,是这个领域殿堂级人物,同时他对哲学、语言学、社会学这些方面,也都有极高的造诣,而且他还不是一位书斋型的知识分子,他一生走遍五大洲,深入研究世界各地的不同文化,可以说无论知识还是阅历,都相当丰富。我们得到电子书栏目里,做过一本《忧郁的热带》,就是他的著作。

列维-斯特劳斯在人类学领域最主要的贡献是,开创了“结构主义人类学”这个流派,把原本属于语言学范畴的研究方法——结构主义(注意是结构主义,不是解构主义),应用到人类学上,就此成为人类学的一代宗师。

那么究竟什么是人类学呢?我们学习、了解人类学,又有什么用呢?首先要说,人类学其实不是一个单独的学科,而是包含从生物、生理、神经,到考古、语言、社会、两性,再到文化、艺术等等诸多学科的一个学科群。它研究的主旨就是:弄清人类如何行动,如何认知自己的行动,行动的结果又如何影响人的思考,以及人与其他群体的互动。这些,都是人类学要研究、解答的问题,一句话,就是全方位地理解“人”。

那这门学科的用处呢?往大了说,弄清了人类行为的根源性和规律性的问题,就能够为政府和其他组织提供指导,分析一些社会变化的前因后果,探讨一些社会问题的价值判断,等等。而跟我们更相关的,就是能让你的智力得到锻炼,思维方法得到扩展,循序渐进地引导我们展开联想,开阔眼界,寻求约定俗成下潜藏的真相。这也是我们能从这本《我们都是食人族》里得到的。

这本书收录了列维-斯特劳斯在1989年至2000年间,应意大利《共和报》之邀所写的专栏文章。这些小文章,都是由一件看似不起眼的时事出发,然后运用人类学家独特的思维和逻辑,阐述当代的某些重要问题。它没有高深的专业术语,反而深入浅出,让每个人类学零基础的读者都能读懂,列维-斯特劳斯在书中提醒我们,“在被称为复杂的社会,和被称为原始且落后的社会之间,并不存在人们长久以来想象的那种鸿沟。”就像古老的西方谚语所说,“远方照耀近处,近处也能照亮远方”。

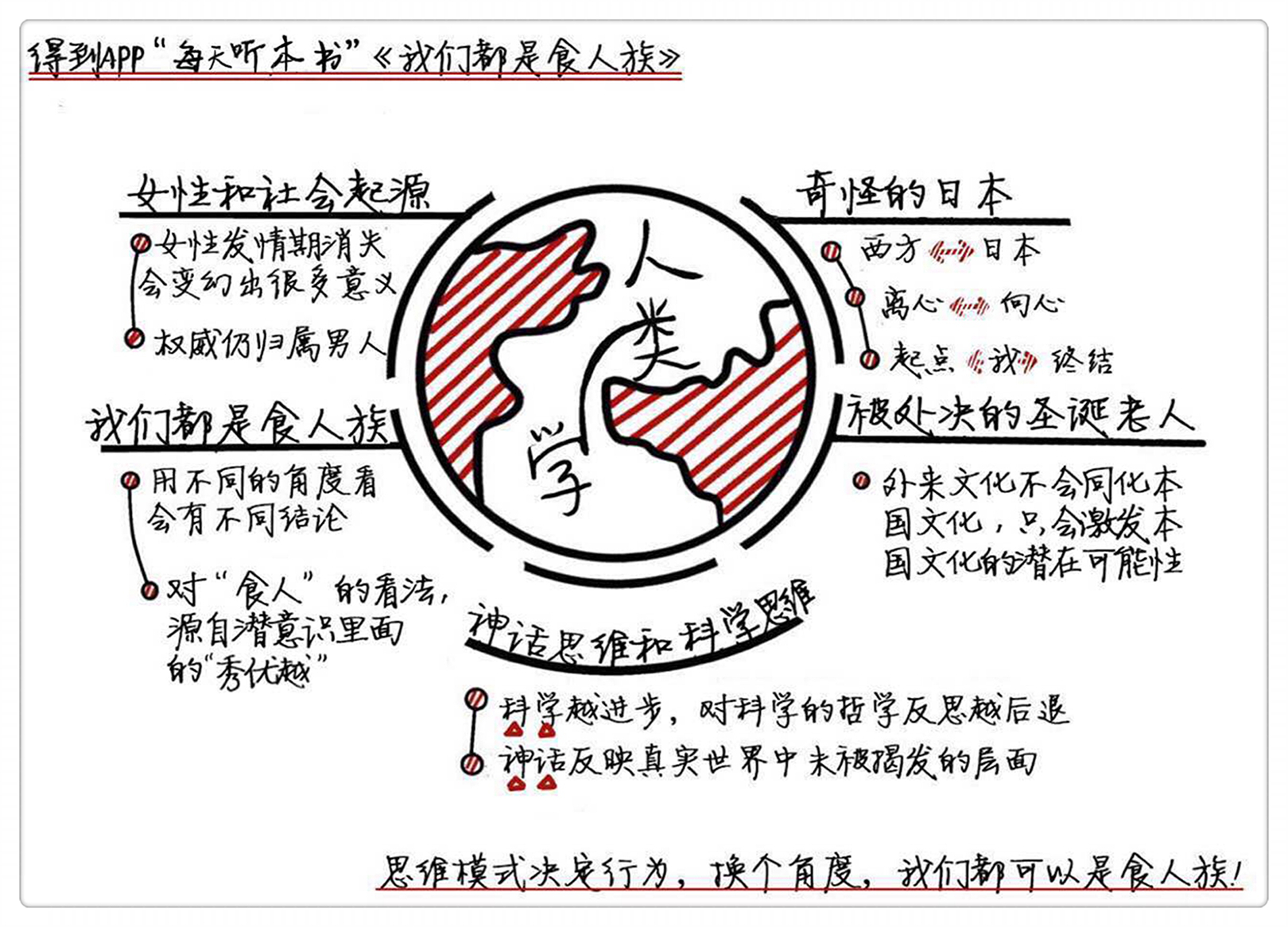

这些文章虽然是上世纪末写的,但即使放在今天来看,依然能带给我们启发,甚至切中当今社会的问题所在。所以这本书被翻译为三十多种语言,今天仍然在全世界广为流传。在这里,我们选取其中的5篇,一起来看一下人类学家为我们展示的,不一样的世界。这5篇文章分别是:1.奇怪的日本;2.被处决的圣诞老人;3.神话思维和科学思维;4.我们都是食人族;5.女性和社会起源。接下来就让我们逐一了解一下。

先说第一个故事,奇怪的日本。

在这个世界上,很多国家的习惯跟其他国家不一样,有的时候甚至是完全相反的。大约两千五百年前,古希腊的“历史之父”希罗多德在游历埃及的时候,就惊诧地发现,埃及人的习惯很有意思。比方说,在埃及,不仅女性从事商业活动,男人留在家里编织,而且他们编织时是从底部开始,不像其他国家的人,是从顶部展开的。此外,那时的埃及女性站着小便,男人反倒是蹲着的。

到了19世纪末,曾在日本留学的英国学者张伯伦发现,日本人的许多做事方式,也是正好跟欧洲人相反,欧洲人觉得天经地义的事情,在日本人这里,反而没有什么说服力。比方说,日本人的书写是从右到左的,在写地址的时候,是先写城镇名,再写路名和门牌号码,最后写上收件者的名字。在古代的日本,人们从右边上马,而且让马倒退进马厩。还有,在日本,陶艺师傅在拉坯的时候,是以顺时针方向推动轱辘的,而在欧洲和中国呢,是以逆时针方向推出去的。

是什么造成了这种独特性呢?这些生活现象的与众不同,其实都是独特的思维模式造成的。西方思想是离心式的,日本则是向心式的。这是什么意思呢?

西方哲学家常将远东思想和西方思想对比,因为它们在面对主体概念的时候,态度是完全不一样的。比如西方哲学,核心的思考是“我”这个概念,像我们常听说的几个问题“我是谁”“我从哪里来”“我到哪里去”,被认为是哲学上的终极思考。但是东方则不同,在印度教、佛教和道教中,各以不同的方式否认西方思想中最基本、不证自明的“我”这个概念,力证所谓“我”,其实是虚幻的,只是短暂的生物现象和心理现象,不可避免地注定要消散。

日本思想不将“我”这个主体抵消,但是,也不像西方思想那样,把主体作为所有哲学思考的必然起点。日本思想倾向于把“我”这个主体视为结果,放在路径的尽头。西方是外向的,而日本则是内向的。这是日本世俗习惯的形成原因,这样我们是不是就很好理解了,为什么日本木匠刨木头的时候把工具往自身方向拉,在制作陶器拉坯的时候顺时针把轱辘往自己怀里转。这就是因为他们将自我意识当作一个终结,而非起点。

任何思维系统都是可行的,但它需要一定的强度来推动它运转,这个强度可能来自构成系统要素的内部,也有可能是来自外部。很明显,日本的强度是来自外部,但是令西方人感到深深困惑的,日本人的思维系统虽然不同于西方人看待个体与环境关系的那种方式,但是它也运行得很好啊。特别是19到20世纪日本面临的那些考验,日本这个国家都表现出了它的灵活性,这也证明了,一个成功的思维系统,或者说文化系统,完全可以自成一家,而不是必须要遵循什么一定之规。

我们再来看第二个故事,这个更有意思:被处决的圣诞老人。

话说在1951年,法国第戎(法国东部的一个城市)发生了这么一件事情:一个圣诞老人的模型,被吊挂在第戎大教堂的栏杆上,当众烧毁了。虽然烧的是个假人儿,而不是真人,但这架势,那就是一场处决啊,而且是当着数百名教徒和孩子们的面儿进行的。为什么会这样呢?原来教会指控圣诞老人是篡位者,是异端邪教,圣诞节本来是个神圣的宗教节日,但是却被圣诞老人的形象给“异教化”了。这看起来是个闹剧,但背后的逻辑是,第戎的教士们认为,圣诞老人成了圣诞节的代名词,掩盖了圣诞节传统意义上的宗教味道,所以这件事的本质呢,是代表了习俗和信仰的快速演变。

这件事在当时轰动一时,上了报纸头条,该如何看待这件事呢?这要从圣诞老人的来历说起。虽然圣诞老人这个形象被设定成欧洲人(户籍在丹麦,家住在格陵兰岛),欧洲一些神话传说也可以看作是圣诞老人的原型,但今天我们熟悉的这个圣诞老人形象,比如红色的棉袍和帽子、白胡子、笑容可掬、坐驯鹿雪橇等等这些,都是被美国人包装出来,并推广到全世界的。二战结束之后,法国从美国引进了美式的圣诞文化,不仅包括圣诞老人,还引进了美国热闹的庆祝方式,比方说悬挂圣诞彩灯,购买圣诞礼物,还有圣诞节前一天晚上,要在壁炉上悬挂袜子等等。但是,如果仅仅以受到美国影响来解释法国圣诞节风俗的演变,或者直接说这是文化入侵,那么,这种说法就太过简单了,移植是事实,但是这只是一小部分事实。

这里面,我们要理清的思路是,外国传来的习俗并不会同化你的固有文化,它的角色比较类似催化剂。也就是说,它的出现不过是激发了原本潜在于我们社会里的类似习俗罢了。我们打个比方吧,巴黎的某位家庭主妇,在文具店里购买圣诞礼物包装纸,她只是单纯地喜欢那些包装纸的款式,她并不了解美国习俗,但是这些包装纸能够满足她美感上的需求,对她来说,选择了这些纸,不是屈服于别国的风俗习惯,相反,只是证明她本身有类似潜在的审美需求。那么,教会谴责人们对圣诞老人的信仰,其实是用传统的宗教思维来谴责现代社会中的异教徒,剩下的问题,只是现代人能否捍卫自己作为异教徒的权利了。面对传统来说,也许我们都是异教徒,而第戎教士在焚烧圣诞老人形象的同时,可能恰恰帮助它完成了永恒。

下面看第三个故事,还是跟神话有关:神话思维和科学思维。

在我们这个世纪中,科学知识的进展是最近两千年来前所未有的,然而却有个非常奇怪的地方,那就是,科学越进步对科学的哲学反思就越后退。17世纪,由于洛克和笛卡尔(这两位都是当时最著名的哲学家)的影响,欧洲的哲学家们相信那些来自感官的知识都是虚假的。一个世纪之后,德国的哲学大师康德推翻了这个错误观念,他断定说,空间与时间也都是感官所感知的形式而已,是人类思想将其局限性安放在这个世界头上。如果说,我们的思想能够超越我们自身的局限,那么,人类将会触碰到一个无解的宇宙。但是,这个局限恰恰也是我们力量的源泉,正因为如此,我们所感知的世界,就定义来说,必须服从于我们的逻辑法则,说到底,它只是一个不可知的现实,通过思想结构的反映而已。

天文物理和量子力学诞生以后,康德的理论被进一步证实。当天文学家向我们描述,宇宙的直径,光是已知的就有上百亿光年,银河系和其他周围星系是以每秒六百公里的速度移动时,我们不得不承认,这些话对我们来说毫无意义,因为我们根本无法想象。

那么在无限小的范畴里又是怎么样的呢?我们知道,一个粒子甚至一个原子,能够同时在此处又在彼处,无所不在,又不在任何地方。是不是相当颠覆呢?然而,事实就是这个样子的,因为这来自数学的计算,以及复杂到只有专家能看明白的实验结果,但是,我们依然无法理解,因为它破坏了我们对这个世界的原有认知,破坏了逻辑推理的法则。物理学家给我们描述的世界,与远古祖先所构想的超自然世界几乎是对等的,里面的一切都异于寻常世界。为了大家便于想象这种超自然世界,我们的祖先在发明文字之前,就先发明了神话。而具有讽刺意味的是,今天物理学家对我们传达的研究,在我们这些非专业人士听起来,也更像是远古时代某个长老嘴里的神话故事。

自从人类存在以来,神话就以某种形式存在,而“追随想法”始终是人类最常做的事情之一。那些天马行空的想法并非完全没有意义,它们反映的是真实世界中从未被揭发的层面。目前为止,我们的科学思想史,特别是数学史,不恰恰证实了这一点吗?神话思维和科学思维在某种程度上具有一致性,都致力于揭示这个世界的本质。也许,随着人类文明的发展,科学探索脚步的不断延伸,我们就会发现,人类文明之初的真理,在今天会再度成为真理。

第四个故事,要说到这本书的书名了:我们都是食人族。

这个故事发生在新几内亚岛,这是世界第二大岛,位置就在印度尼西亚最东边的,岛上一半属于印尼,另一半属于另一个国家巴布亚新几内亚。这个岛,可以说是地球上最后的处女地了,岛的内陆山区,一直以来都有天然屏障保护其外围,外人极难进入,直到1950年,人们才知道,这片广大的土地上居住了近一百万人,他们说着同一语系的不同语言。

一位美国生物学家在当地发现了一种非常罕见的疾病。这是一种中枢神经系统衰败症,它的症状是不由自主地颤抖。在部落里,平均每五人就有一人死于这种病,后来这种病被命名为库鲁症,因为颤抖的样子像是在发笑,所以俗称为“笑病”。那么这种病是怎么引起的呢?生物学家发现,得这种病的人群都有食人行为。

在部落里有一个古老的传统,人死了以后,亲属要把他的尸体吃掉,用这种方式来表达对亲人的怀念和尊敬。吃的过程就不给大家描述了,总之,库鲁症的致病源,就在尸体特别是脑浆里,通过这种食人行为,库鲁症就在村子里蔓延开了。后来随着这个原因的揭开,以及当地土著越来越多地跟现代人接触,在现代人的影响下,放弃了食人的风俗,慢慢的,库鲁症也就消失了。

以现代文明来说,食人的行为是耸人听闻的,它代表着极为野蛮的行径,为现代文明所不容。大家听到吃人现象,第一反应都是打个冷战,继而泛起一阵恶心。但是事情的本质真的那么简单吗?在古代的医书里,有很多药材都是取自人体,在当时这被当作是科学的。虽然现在看来,这些药方无非是迷信,但是我们今天的很多治疗方法,在若干年后是不是也会被发现是无用的,甚至是有害的呢?

食人行为曾经在世界各地都广泛存在,也会因为各种不同的原因而发生,这个行为本身,并没有特别坏的道德属性,我们之所以这么认为,是因为这种看法“它只存在于那些禁止它的社会眼光中”。而用其他的眼光来看,比如佛教的眼光,我们知道佛教提倡众生平等,相信所有生命在本质上都是一样的,所以对佛教徒来说,吃任何肉类,都跟吃人有一样的属性。反之,对南太平洋的美拉尼西亚人来说,人肉一直以来就是一种食物,他们有食人的传统,他们觉得人肉是最美味,最被推崇的一种肉类。

所以,即便是吃人这么极端的例子,它其实也是一个用不同的视角和思维来看,会得出不同结论的问题,在这个问题上,愚昧和文明的界限并不像人们想象的那么清晰。我们错误地将令人反感的习俗与信仰归于愚昧,为什么呢?为了让自己具有良好的自我意识,并肯定自我在信仰上的优越性。说到这,作者引用了法国大思想家卢梭的一句话,卢梭认为,社会生活的起源在于我们能认同他人的感受,而最终,让别人认同自己最简单的办法,就是把他吃了。从这个角度来说,我们都是食人族。

下面来看今天最后一个故事,女性和社会起源。

在上个世纪末至本世纪初,人类学家之间盛行一个理论,认为在人类社会初期,女人掌握了家庭与社会事务的大权,这就是母系氏族社会。但是,人类学的观察却终结了这一错觉,学者们发现,既是在母亲的统治下,权威依然归属男人,就好像父权社会一样,唯一的不同是,母系氏族中,权威的行使者是女人的兄弟们,而在父权的统治中,则是女人们的丈夫。

女权主义运动在美国兴旺发展以来,人类学研究也被深深影响,人们开始提出更大胆的论证。比如,学者认为,人类社会的诞生,是通过从自然到文化这个决定性的转变而来的。而这个转变的能力,很有可能是扎根于生物性的。比如,在所有的哺乳类动物中,只有人类没有发情期,人类的性爱与生育,不受时间和季节的限制。学者认为,这个主要差异,让我们看到从自然过渡到文化的可能性,甚至必然性。但是,如何证明这个命题呢?这就复杂了。

有人认为,发情期必须消失,人类社会才可能存在,因为发情期的女性可以吸引所有男性,这样社会秩序就可能遭到破坏,伦理系统就没法建立起来。正是发情期的消失,才强化了婚姻这种社会组织形式的基础;还有人认为,发情期的消失,是乱伦禁忌的起因。我们知道,乱伦在早期人类社会中几乎是普遍存在的,并且有着各种不同的形式。人们论证,发情期的消失,将会使每个女人吸引过多的男人,这种情况下,如果不通过伦理来禁止乱伦,将无法避免女人受到男人的骚扰,那样就会导致社会秩序和家庭稳定性的破坏。

还有部分观点更惊世骇俗,他们认为女人不张扬她们的发情期,使得丈夫对她们的监视变得更加困难,这些丈夫未必总是最好的生育者,基于物种的利益,女人借此增加让其他男性授精的机会。

随着理论制造者们的兴致大发,人类女性发情期的消失,会变幻出很多意义,有时显得是好事,有时又显得是坏事。它可能强化了婚姻,也可能掩盖了一夫一妻的生物学危机。关于这件事情没有定论,但是将社会起源归结于女性发情期的消失,是件很有意思的事情,虽然人们给出很多看似荒谬的解释,但是也有它的价值,正是对人类文化性和生物性细致入微的研究,才导致人类学家一直在社会科学研究领域担当着建设性角色。

这就是《我们都是食人族》里的主要内容,我们再来回顾一下。这本书教我们,该如何用人类学的眼光来看待世界上各种差异巨大的文化现象:思维模式决定了我们的行为,很多时候,不起眼的小事背后隐含着的却是深刻的文化变迁,你从什么样的角度和高度去理解、去分析同一件事,不但会得出不同的结论,同时也能反映出,你是在什么样的深度和广度上,接触事物的本质。思维的乐趣是人类最伟大的天赋,不要因为它有时荒诞不经,或者过于离经叛道,就不敢展开想象的翅膀,要知道,人与人最大的区别,就是思考。

撰稿:秦瞳 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.思维模式决定了我们的行为,很多时候,不起眼的小事,背后隐含着的却是深刻的文化变迁。

2.你从什么样的角度和高度去理解、去分析同一件事,不但会得出不同的结论,同时也能反映出,你是在什么样的深度和广度上,接触事物的本质。

3.人与人最大的区别,就是思考。