《性存在》 徐博文解读

《性存在》| 徐博文解读

关于作者

韦罗妮克·莫捷,剑桥大学耶稣学院社会和政治科学研究部主任,瑞士洛桑大学社会学教授。研究领域包括性存在、性别政治、国家理论、女权主义政治哲学和话语分析等。

关于本书

《性存在》是牛津通识读本丛书中的一本,由知名的社会学家李银河亲自作序推荐。本书围绕性这个话题做了一系列深入浅出且发人深省的阐释,同时作者特别强调性的社会和政治内涵。

核心内容

在这本书中,作者为我们系统介绍了西方历史上人们对于性的种种看法和争议,同时也为我们分析了二十世纪以来,西方社会两次重要的女权主义运动、同性恋政治和国家自上而下对性的规范等一系列社会现象,对我们了解西方社会性观念的发展及演变,以及认识在现代社会性存在究竟是什么有着很大的帮助和启发。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是牛津通识读本中的《性存在》。

2015年6月,美国联邦最高法院裁决州政府不得禁止同性恋婚姻,同性恋婚姻至此在美国全民合法化。然而,在这场判决中,联邦最高法院的首席大法官罗伯茨却投出了反对票。罗伯茨法官的反对票并不是不赞成同性恋应该和异性恋平权,而是认为最高法院不应该行使国家权力去强制改变一个长久以来形成的社会制度。

到底什么是性?是一男一女之间的结合,还是另有含义?性与社会政治之间的相互作用关系到底应该是什么样子的?这本《性存在》或许能给我们答案。

这本书的作者是韦罗妮克·莫捷,是剑桥大学耶稣学院社会和政治科学研究部的主任,也是瑞士洛桑大学社会学教授。她的研究领域主要集中在性别政治、国家理论、女权主义等方面,曾出版过《性存在政治》等多部性学著作。

《性存在》这本小书很薄,它是著名牛津通识读本丛书中的一本,由知名的社会学家李银河亲自作序推荐。本书围绕“性”这个话题做了一系列深入浅出,且发人深省的阐释,同时作者特别强调性的社会和政治内涵。在这本书中,作者为我们系统介绍了西方历史上人们对于性的种种看法和争议,同时也为我们分析了二十世纪以来,西方社会两次重要的女权主义运动、同性恋政治和国家自上而下对性的规范等一系列社会现象。对我们了解西方社会性观念的发展及演变,以及认识在现代社会性存在究竟是什么,有着很大的帮助和启发。

当今世界中,性无处不在。然而什么是性,性为什么这么重要,我们却总是说不清楚。对于绝大多数人而言,性本身是一种个人化的身体欲望。但是,如果我们仅仅把它当作个人的体验,那为什么我们会去谴责那些婚外性行为?同时,我们还会发现性总是和那些社会运动掺和在一起,比如女权主义运动,同性恋平权运动。性总是与社会权力有着千丝万缕的联系。

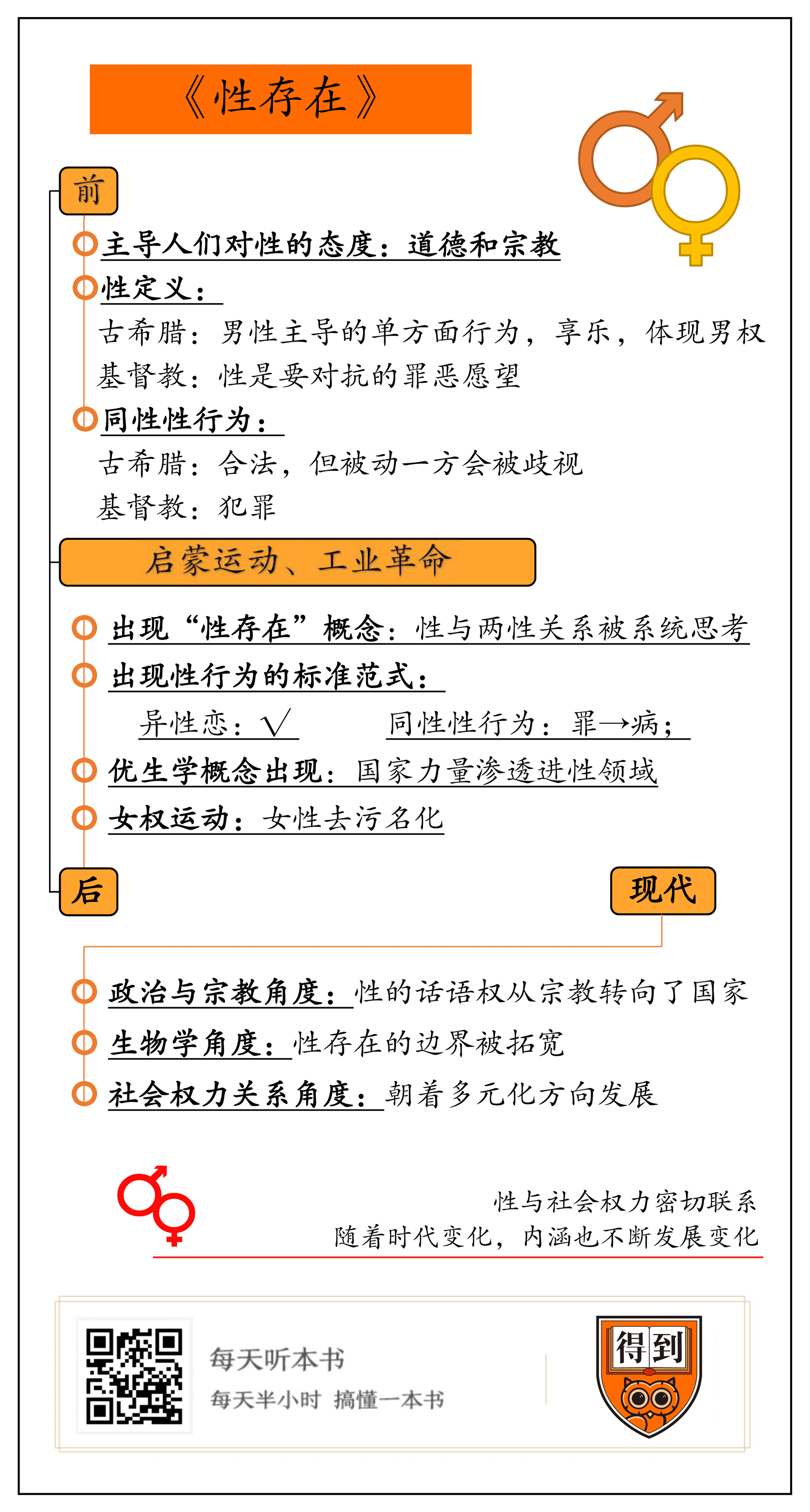

在社会学领域,有一个专有的名词去指代性有关的概念,就是本书的标题“性存在”。我们先要强调,“性存在”并没有一个具体且被广泛接受的含义,而是随着时代的变化,内涵也不断发展变化的概念。今天,我们要分别在近代以前,近代以来以及当代三个不同的时期,分别从宗教、道德、国家对性存在的影响,性的生物学意义,以及性存在的权力关系三个角度聊聊性,看看到底什么才是性,什么才是性存在。

现在开始我们的第一部分。在启蒙运动、工业革命之前,我们是怎么看待性的?在这一部分,由于篇幅所限,我们以古希腊和基督教统治下的欧洲为例。

提到古希腊,我们第一个想到的是古希腊存在民主制社会,尤其是雅典更是古代民主制的典范。然而,雅典的政治权力并不是属于每一个人,权力只局限于少数男性精英公民,女性则在社会中处于从属地位,没有任何政治权利。甚至可以说,在当时,女性的地位有点像儿童,需要有一个男性亲属作为其监护人。

在这样的背景下,古希腊对性的定义是以男性生殖器为中心。在古希腊人的语境里,性不是一种相互关系,不是对于亲密情感的共同表达,而只是一种单方面的行为。在当时的人们看来,与女性发生性关系是为了满足繁育后代的需求。一旦这种基本需求被满足,男性就自然会想追求文化上更为高级的享乐形态。所谓更高级的享乐形态,就是男性之间的性行为,当时的性文化正反映了男性公民的社会权利。

从生理学角度,那时的人们并不仅仅把性当成是一种简单的愉快的体验,而是把它看作成一种需要对抗的愿望。历史学家托马斯·拉尔克曾举过这样一个例子。在古代西方人的脑海中蕴含着一种“单一性别模型”,人们的性别是流动不定的,如果男性体内热量流失,就会有女性化的特点,女性体内热量增加,则会具有男性的特点。而在那个年代,女性是被歧视的,如果纵欲过度,男性把自己的能量肆意挥霍,就会有女性化的危险。同时,古希腊和古罗马人认为,女性天生性欲过于旺盛,是比男性更低级的动物。女性不具有性方面的自控力,她们的性饥渴会榨干男性,甚至将男人变为女人。

在基督教统治下的欧洲,性不仅仅是被看作是一种危险,更是一种罪恶。而在基督教神学家奥古斯丁眼里,则象征着性欲对人的奴役。亚当和夏娃之所以被赶出伊甸园就是因为沦丧于肉体的欲望,所以性是原罪。即便是婚姻之下的性行为,正确的打开方式也是只做爱,不动心。甚至到了宗教改革时期,著名的新教神学家马丁·路德还曾说过,“如果上帝要问我关于这件事的意见,我会建议他继续通过捏泥巴让人类延续后代。”不仅如此,任何所谓“非正常”的性交都被视为是为罪恶。想象一下,那些神学家连婚内性行为都要求信徒不动心,更何况那些不能生孩子的性行为。

好了,我们总结一下第一部分。在启蒙运动、工业革命之前主导人们对性的态度是道德和宗教。在古希腊,性不被视为一种相互的关系,而只是单方面的行为。作为侵入者的男性处于主导地位。从生理学角度,人们并不仅仅把性当作是一种简单的、愉快的体验,而是把它看作成一种需要对抗的愿望。在中世纪甚至将性视为一种罪恶。在性的权力关系中,处于统治阶级的男性占据主导地位;同性性行为在古希腊是合法的,但是被动一方会被歧视。而在基督教统治下的欧洲,同性性行为本身就是一种犯罪。

讲完了古希腊和中世纪时期性文化的主要特征,接下来就是第二部分。我们看看启蒙运动、工业革命以后的欧洲,性文化的发展趋势。

在基督教的世界观里,性被视为原罪,这一点使性与道德紧密地绑在一起。但随着宗教改革与启蒙运动,人们开始正视自己内心的欲望,性作为一种愉悦的体验重新被人们考查。同时,在工业化、城市化和世俗化的联合推动下产生了大量的城市人群。和以往的传统社会相比,住在城市里的人作为单独的个体,所受到社会和宗教的控制都少。这就导致了一个奇特的现象:地下卖淫十分发达,但在公开场合人们却十分正经,处于性压抑状态。比如著名的启蒙运动思想家卢梭就和朋友一起包养过一个雏妓,这在当时的社会不是一个孤立现象。

到了十八世纪晚期,启蒙运动促使人们远离宗教蒙昧主义,理性成为这个时代的主旋律。人们开始以新的方式对性进行思考,将其纳入科学研究的对象范畴。在启蒙运动背景下,性的社会文化含义发生了四个最明显的变化。

第一个变化是“性存在”的概念被提出。1897年,“性存在”这一名词进入了英语语言,《牛津英语词典》把它解释为“对性能量的拥有状态,或对性进行感受的能力”。性本身的生物学意义从道德的枷锁中得到了释放。

在这种语境下,男性与女性的关系被重构。在我们之前提到的“单一性别模型”中,女性的身体被认为与男性类似,只不过是一个比男性低级的版本。而从十八世纪开始,人们开始正视男性与女性的身体上的差异。

第二个变化,是人们开始把异性恋当作性行为的标准范式。听到这里有人可能感到奇怪,异性恋一直是人类社会的主流啊,这需要强调吗?其实,这是一个重要的变革。虽然在这个时代的语境下,这些性少数群体仍然背负着“性变态”的污名,但是想想看,在中世纪,性少数是一种罪,而在这个时代仅仅是一种病。用福柯的话说“从前,鸡奸者只是行为暂时偏离轨道的人;现在,同性恋者成为了一个物种。”在性存在的生物学模型下,同性恋者和同性性行为不再被视为罪人和犯罪,而是被视作不正常的人,需要治疗。

第三个变化优生学概念的出现,将理性引入到性的概念的后果不仅仅是在个人层面,在集体层面上,性具有特殊的意义。人们是因为性才能繁衍,一个国家也才能在生物学的意义上延续,这一点让性成为了国家关心的问题。

十九世纪下半叶,欧洲出现了优生学的概念。所谓的优生学就是帮助国家制定相关政策,来改善所谓国民“品种”的质量。国家对性存在的繁衍功能进行管理,这些优生学家以此为基础,提倡一种全面的社会规划。在此基础上,他们认为个人应当尽爱国的职责,为民族的进步贡献力量。

然而,将国家力量直接引入到性存在领域,并不一定是一件美好的事情,甚至可能成为灾难。其中最臭名昭著的,就是瑞士政府批准执行的“乡间的儿童”项目。这个项目从1926年开始运行到1973年,最初的目的是根除流浪现象。然而实际的操作却是把无数吉卜赛人的孩子从他们父母身边夺走,放进了孤儿院。因为在他们看来,吉卜赛人无节制的生育,给世界带来了新一代退化和不正常的儿童。

最后一个变化,是与优生学同时兴起的女权运动。我们之前提到,在这个时代,男性与女性的差异被正视,女性不再被认为是男性的低级版本。然而在性领域,人们却给男性与女性制定了不同的道德标准。当时的人们认为,男性天生好色淫乱,而女性则天生被动贞洁。很多女权主义者正是从这一观点出发,认为女性的道德水准不比男性低,甚至还要高。而在现实的政治实践中,政治权力却掌握在男性手上,他们认为这是男性对女性的性剥削。不仅如此,除了政治领域,女权主义者们还认为男性还在象征领域对女人形象进行污名化。在法国,梅毒被称为“梅毒女士”。一战、二战期间,妓女被视为帮助敌方国家的人,她们将疾病传染给爱国士兵。

这场女权主义浪潮的成果十分显著,从道德、政治出发,利用启蒙运动以来更加科学理性的生物学模型,呼吁人们保护女性,将女性定位成公共和个人道德的守卫者,并让这种形象被社会普遍接受。然而,这种道德上高高在上的形象却给妇女套上了沉重的枷锁。在这种性存在框架之下,值得尊重的女性婚前必须守贞,婚后必须对丈夫忠贞,否则就是不道德的,就是荡妇。

这一点并不是所有女权主义者都认同的。无数女权主义思想家认为,女性应该拥有和男性一样的性权力。他们主张应当允许堕胎,人们应当自由恋爱。如果一个男性可以有婚前性行为,女性当然也可以有。但是,光喊口号是没有意义的,这种态度从理念变成事实,还需要一个重要的科技突破,就是避孕药。

二战结束之后,大批量妇女开始就业,传统的两性关系得到了根本的改变。妇女,特别是中产阶级妇女掌握自己人生的能力大大增强。在这个时间点,避孕药也被发明出来。

有人会问,避孕药不就是用来避孕的吗?避孕的方法有很多种,为什么这个发明这么重要?传统的避孕方式主要分两种,一种是在妊娠开始之后终止妊娠。这种方式多多少少会对女性的身体留下伤害,严重会导致丧失生育能力,甚至会有死亡的风险。而另一种,是在性行为的过程中避免受孕。但是,无论是戴避孕套,还是体外射精,都是需要男性的配合。而避孕药第一次让女性拥有掌握自己身体的能力。

二十世纪六七十年代的第二次女权运动,使得女性真正迎来了性解放。避孕药使性交与繁衍后代两者分离,男性主导的性权力观受到了巨大的冲击。其中最著名的就属美国的反战运动口号“要做爱不要作战”。这场运动要把“自然的性欲”从资产阶级的压迫中解放出来,带来的后果就是男性与女性的性权力上,拥有了平等的地位。

好了,让我们总结一下第二部分。随着宗教改革与启蒙运动,人们开始正视自己内心的欲望,性作为一种愉悦的体验重新被人们考查。启蒙运动之后,人们开始以新的方式对性进行思考,将其纳入科学研究的对象范畴。而在此背景下,性的社会文化含义发生了四个最明显的变化。第一个是,出现了“性存在”的概念,性作为一种欲望的概念,开始被人们系统性的思考;第二,异性恋开始被当作是性行为的标准范式,同性性行为从一种罪变成一种病;第三,优生学的概念出现,国家力量开始直接渗透到性领域;最后,女权运动的兴起让女性不再被污名化,避孕药与二战后女性经济地位的崛起,让两性间的性权力在理论层面拥有一样的地位。

说完古代与近代,我们开始我们的第三部分,聊聊现代语境下,性和性存在的意义。

二十世纪八十年代,艾滋病出现了。我们知道,艾滋病是一种可怕的疾病,性传播是它的一种重要的传播渠道。它的出现,代表人们开始逐渐远离以性存在作为取乐方式的倾向,人们重新开始将性与危险联系在一起。

很快,大多数西方国家的政府意识到对艾滋病进行干预的急迫性,国家力量又一次侵入性存在。政府开始运用国家力量去防范艾滋病。除了对艾滋病的预防宣传,很多国家开始为民众提供免费或是廉价的安全套。

然而,在基督教的价值观里,避孕是被禁止的。如果民众自己主动使用,那些宗教团体睁一只眼闭一只眼就过去了。而这一次,政府竟然举国家之力发放避孕套,简直是对上帝的挑衅。激进的宗教团体声称,政府的这种行为是在鼓励淫乱。不过面对疾病的威胁,理智的力量最后还是取代了宗教的教条。这也标志着公权力对性存在的话语权从宗教转向了国家。

听完这些,让我们再来思考最开始的问题,到底什么才是性?什么才是性存在?

对于一个普通人,我们对性的理解是以性别与自我认同的性别进行划分。比如,一个男性和一个女性之间的性被称为异性恋,两个男性之间的性被称为男同性恋,一个生物性别是女性自身性别认同是男性的人和一个男性的性被称为跨性别者的男同性恋。虽然性存在被划分的种类很多,但分类的方式还局限在性别认同、性别取向方面。

而事实上两个群体即便有同样的性别认同与性别取向,拥有不同的社会身份也会有完全不一样的利益诉求。比如说,信仰一个性管制宗教的女性,她们和无神论的女性的利益诉求是不一样的。退伍老兵的同性恋和信仰摩门教的同性恋他们的利益诉求也是不一样的。传统的性存在划分不能解决现实存在的多元化的问题。

用福柯的话来说,性存在构成了“权力关系的一个特别密集的转接点,这种权力关系存在于男人与女人之间、老年人与年轻人之间、父母和子女之间、师生之间、僧俗之间以及管理者和民众之间。”

性存在不再是一个单纯关于性的概念,而是社会的权力关系在性方面的体现。就好像同性恋婚姻,在是一个性学问题的同时,更是一个政治问题。在启蒙运动、工业革命以前和近代社会,我们说性存在的权力,从单纯的由男性主导,演变到女性也与男性拥有了同样的话语权。在当代社会,性存在的权力模式已经从单一的性别间的权力关系,转向以性存在划分的社会群体间的社会权力关系。谁掌握性存在的权力已不仅仅是一个单纯的性学问题,而是混杂着政治、经济、传媒的多元化问题。可以说,事情变得更复杂了,因此也就没有一个明确的答案了。我们唯一知道的是在未来,性存在这一概念的意义将由政治和社会来塑造。

好了,总结一下第三部分。首先,从政治与宗教角度,艾滋病对人们带来的威胁,让国家的力量直接进入到了性领域,性的话语权从宗教转向了国家。从生物学角度,性存在的边界被拓宽,同性恋、跨性别者这些类型的性被视为正常。从社会权力的关系角度,性存在边界的拓宽导致关于性拥有不同利益诉求的主体被区分。性存在从一个单纯关于性的概念,变成了社会的权力关系在性方面的体现,性存在的权力关系朝着多元化的方向去发展。

回到最开头的例子,在罗伯茨法官的眼里,同性恋婚姻是性存在的一种制度化的表现。而这种制度化表现的具体形式,应当由性存在涉及的利益相关方不断博弈来确定和变化,并不应该由九个老人根据自己判断和偏见在法院里决定。最高法院的判决拥有强大的执行力,因此更应当谦虚和谨慎。社会政策的决定权最高法院既不应该,也没有能力拥有。

最后让我们回顾一下今天的内容。

在第一部分里,我们讲了在启蒙运动、工业革命之前,主导人们对性的态度是道德和宗教。在古希腊,性不被视为一种相互的关系,而只是单方面的行为。作为侵入者的男性处于主导地位。从生理学角度,人们并不仅仅把性当作是一种简单的、愉快的体验,而是把它看作成一种需要对抗的愿望。在中世纪甚至将性视为一种罪恶。在性的权力关系中,处于统治阶级的男性占据主导地位。同性性行为在古希腊是合法的,但是被动一方会被歧视,而在基督教统治下的欧洲,同性性行为本身就是一种犯罪。

在第二部分,我们讲了近代以来两性关系的变化。随着宗教改革与启蒙运动,人们开始正视自己内心的欲望,性作为一种愉悦的体验重新被人们考查。启蒙运动之后,人们开始以新的方式对性进行思考,将其纳入科学研究的对象范畴。在此背景下,性的社会文化含义发生了四个最明显的变化。第一个是出现了“性存在”的概念,性作为一种欲望的概念,与两性之间的关系开始被人们系统性的思考;第二,异性恋开始被当作是性行为的标准范式,同性性行为从一种罪变成一种病;第三,优生学的概念出现,国家力量开始直接渗透进性领域;最后,女权运动的兴起让女性不再被污名化,避孕药与二战后女性经济地位的崛起,让两性间的性权力在理论层面拥有了一样的地位。

在最后一部分,我们讲了现代语境下的性存在。从政治与宗教角度,艾滋病对人们带来的威胁让国家的力量直接进入到了性领域,性的话语权从宗教转向了国家。从生物学角度,性存在的边界被拓宽,不仅同性恋、跨性别者这些类型的性被视为正常,甚至恋童癖这种并不符合道德和法律的类型也被人们重新审视。从社会权力的关系角度,性存在边界的拓宽导致关于性拥有不同利益诉求的主体被区分。性存在从一个单纯关于性的概念,变成社会的权力关系在性方面的体现。性存在的权力关系朝着多元化的方向去发展。

撰稿:徐博文 脑图:刘艳 转述:顾一菲

划重点

1.避孕药第一次让女性拥有掌握自己身体的能力。它与二战后女性经济地位的崛起,让两性间的性权力在理论层面拥有一样的地位。

2.性存在是社会的权力关系在性方面的体现。就好像同性恋婚姻,在是一个性学问题的同时,更是一个政治问题。

3.同性恋婚姻是性存在的一种制度化的表现。而这种制度化表现的具体形式,应当由性存在涉及的利益相关方不断博弈来确定和变化,社会政策的决定权最高法院既不应该,也没有能力拥有。