《并蒂:乌镇剧院》 陈章鱼解读

《并蒂:乌镇剧院》| 陈章鱼解读

关于作者

王南,任教于清华大学建筑学院,他在《读库》刊发的「建筑史诗」系列文章深受读者欢迎。

袁牧,建筑师,多年来从事唐宋木构建筑、乡土民居、风景旅游建筑及当代佛教建筑的相关设计创作与研究。

关于本书

本书介绍的是坐落在江南古镇的国际水准大型现代剧院——乌镇剧院。这座剧院因乌镇戏剧节而生,借用并蒂莲的意象,历时三年,2013年5月落成,至今已连续成功举办三届乌镇戏剧节,及两届世界互联网大会,被人们誉为「中国最美剧院」。

乌镇剧院是作者实地考察的第一个姚仁喜作品,建筑师亲自担任向导。本书从专业角度介绍建筑师在空间的经营、造型的推敲和工艺的追求,并辅以作者与其本人的采访,揭开这朵盛开在水乡深处的并蒂莲是如何由一个想法到设计建造的过程,及如何做到与江南水乡古镇完美融合。书中多幅建筑图纸和照片进一步展现了剧院外部的老船木冰裂纹花格窗,斜砌京砖墙所体现出的材料之美、工艺之美和工程之美。

核心内容

解读聚焦于乌镇剧院从设计到建成的三个重要环节:建筑师设计建筑时,如何完成从零到一的想法突破?建筑师设计建筑时,怎样用材质与线条表现抽象的想法?一栋建筑设计完成之后,建筑师还要进行哪些工作?

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《并蒂》,副标题是《乌镇剧院》。这本书讲的是,乌镇剧院这栋建筑是如何诞生的。

这本书是读库出版的一套丛书其中的一本,这套丛书的理念是「用一本书的体量,把一座建筑写透」。每天听本书解读过很多关于建筑的书,但是很少有一本书,关注的是一座建筑如何从无到有建成,以及建筑师创造这座建筑时的心路历程。

乌镇剧院就是一个特别好的样本,因为这是一座古镇中的现代建筑,连接了传统和现代,又达到了完美的融合。更难得的是,乌镇剧院是用现代建筑工艺,去表现传统的中国气质,被誉为「中国最美的剧院」。

所以,了解乌镇剧院诞生的过程,我们就像是带着放大镜去了解建筑学和建筑师,你会了解那些建筑学理论是如何落地的。你也能满足对于建筑师的好奇心,了解他们是如何工作和思考问题的。

乌镇剧院的诞生要从乌镇戏剧节说起,最初是著名演员黄磊在乌镇取景,拍摄一部电视剧,由此认识了乌镇保护与旅游开发的负责人陈向宏。之后,黄磊邀请自己的朋友、著名导演赖声川来乌镇玩,赖声川一下子就被乌镇的气质所吸引。黄磊、赖声川、陈向宏由此萌发出一个想法,想在乌镇办一个戏剧节。既然是戏剧节,就需要现代化的剧场。于是,赖声川邀请了自己的好朋友,著名建筑师姚仁喜,请他出山为乌镇设计一座剧院。

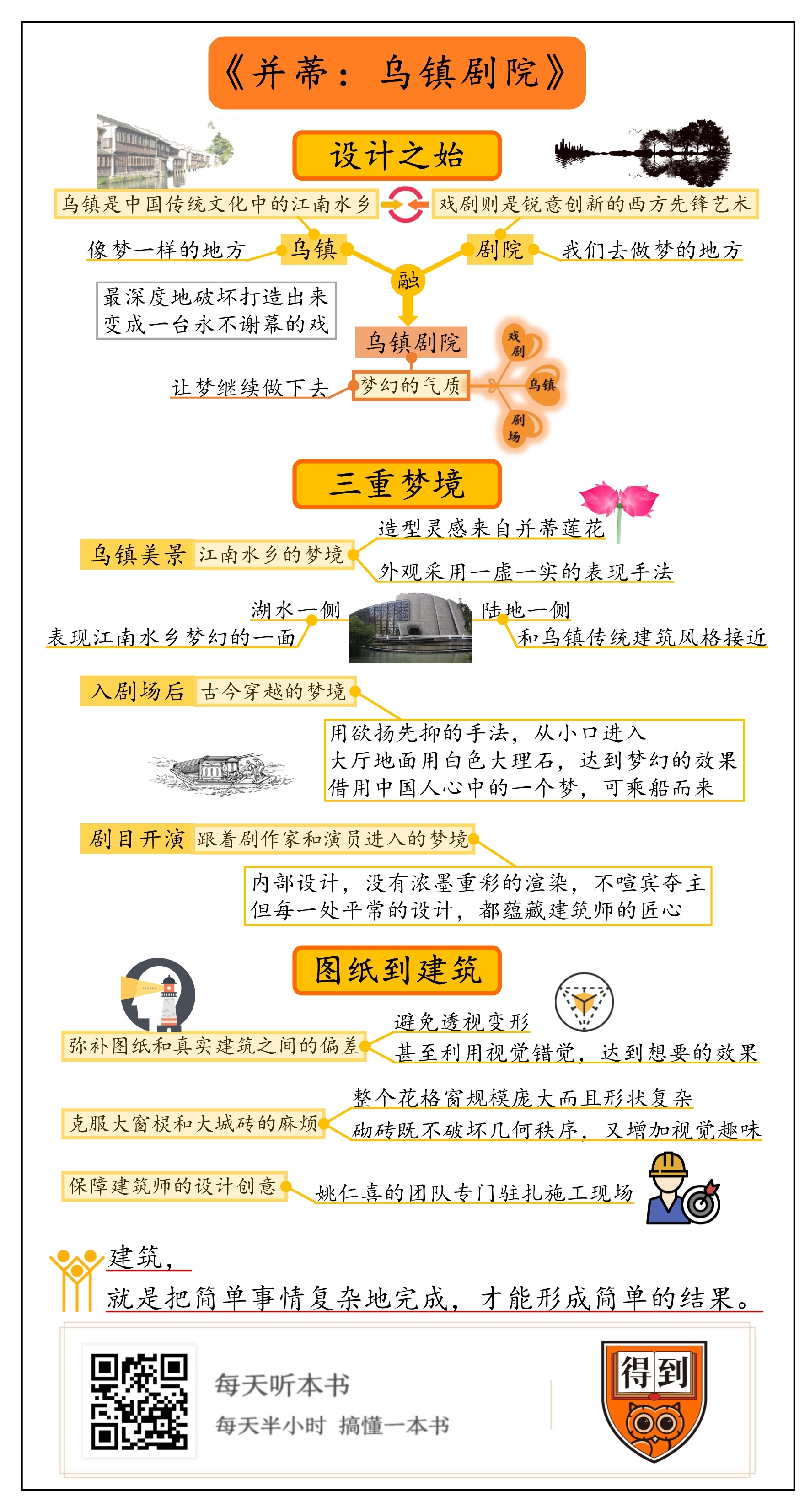

我们先来看第一个问题,乌镇剧院的设计是从哪里开始的?

这也是我们对建筑师的第一个好奇,到底建筑师在接受一个项目之后,如何完成从零到一的突破呢?一座建筑的设计,那个最开始的想法是从哪里来的呢?

从乌镇剧院的整个设计过程来看,姚仁喜最开始思考的,反而是这座建筑最终要满足什么样的需求。

这和建筑师的职业特点有关,建筑师一方面是艺术家,另一方面他也是一个服务者。因为这样的双重身份,优秀的建筑师在设计建筑时,一定是既有自我的表达,也要满足业主的需求。

没有自我表达,他可能不是一个伟大的建筑师,但是如果没有满足业主的需求,那他就不是一个合格的建筑师。

所以姚仁喜就从业主给出的需求开始思考。陈向宏给他提出的任务,听起来好像很简单:在乌镇,造一座剧院,剧院里要配置一个1200人的主剧场和一个600人的多功能剧场。

但是,姚仁喜越思考越发现,在乌镇,造一座剧院,这本身就包含着矛盾。

从建筑外观来看,乌镇的传统建筑都是青砖、白墙、黛瓦的小巧民居,而新建的剧院,一定是一座钢筋水泥的大型现代建筑。从文化内涵来看,乌镇是中国传统文化中的江南水乡,而戏剧则是锐意创新的西方先锋艺术。

这么看来,「乌镇」和「剧院」,天然就带着矛盾。这个时候,姚仁喜才清晰地认识到自己遇到的最大挑战。他的设计最关键的一点,是「融」,融合的融。他需要让这座剧院从气质到外观都能融入乌镇。

气质的融入更重要,姚仁喜需要找到一个想法,连接起乌镇、戏剧和剧院。

为了找到这个想法,他在乌镇做了很多考察,没有想到,真正的灵感,竟然是来自于他和别人一起逛乌镇时,听到的一句感慨。

有一次,姚仁喜和赖声川导演一家一起逛乌镇,赖声川的太太丁乃竺也是了不起的戏剧人,她对于乌镇的评价一针见血,她说乌镇本身就是一个巨大的舞台。

《罗辑思维》节目中有一期叫《乌镇为什么能保持原汁原味》,就拆解过乌镇的模式。其中最核心的一点是,我们今天看到的这个古色古香、原汁原味的乌镇,竟然是通过最深度地破坏打造出来的。

为什么这么说呢?

因为乌镇和其他古镇不一样,乌镇曾经进行过一次全面改造,拆除古镇中不协调的现代建筑,利用传统材料、传统工艺修复了古镇的一批民居。而在改造之前,旅游公司就和当地居民签订了合同,请他们在完成改造之后,重新搬回到乌镇。

不过,这些居民虽然还是待在自家的老屋里,可是他们的身份从房主变成了旅游公司的员工。所以实际上,这些居民是在扮演一个在古镇里生活的居民。

但是,这样的模式反而能让游客最大限度的体会原汁原文的古镇,有了统一管理,来做生意的外地人少了,拉客宰客的问题也少了,乌镇没有了旅游景点的那种燥热感,游客能在乌镇看到原住民身上那种慵懒的气质,这些居民在私底下聊天,用的还是当地的吴侬软语。

你看,如果没有这种深度的介入,乌镇反而不能变成今天的样子,要么是破败萧条,要么是急功近利。

所以,我们作为游客,真正想要的原汁原味,并不是看到这里的全部生活,而是想要一种片段的体验,是乌镇生活中最精彩,最值得玩味的那一部分。至于其余的,最好都能屏蔽掉。最好是推开窗是江南水乡,转回身是酒店、WiFi和大床房。

那这种片段的体验怎么实现呢?当然不是靠放任自流来实现,而是靠深度地介入和改造来实现。

实际上整个乌镇已经是一个梦、一场戏,完全迁出的原始居民,使得乌镇成为一座表演性质的舞台,返聘的居民变成了演员,游客来到这里,也是为了体验这种真实世界中罕有的,如同幻境般纯粹的水乡。

你看,从这个角度,乌镇就和戏剧有了联系,我们总说,艺术来源于生活又高于生活,戏剧其实就是用设计好的舞台,规定好的表演,反而让观众获得最真实的感受,获得最精彩的片段体验。

从这个角度看,乌镇之所以成功,就是因为它把自己变成了一台永不谢幕的戏。

想明白这一点,姚仁喜发现,乌镇和戏剧的关系要比想象中深很多。姚仁喜曾在一次演讲中总结了设计乌镇剧院的主旨:

「剧场本来就是我们去做梦的地方,我们明知道戏都是假的,还是要去看,乌镇又是一个像梦一样的地方,所以乌镇剧院最大的任务就是要让人们的梦继续做下去,这个空间的氛围,就是不要惊醒了人们的好梦——所有的目的就是要达到这一点。」

于是,来乌镇参加戏剧节的人们,从踏进乌镇那一刻开始,到进入剧场,欣赏一出话剧,这个过程中其实已经经历了三重梦境:第一重是乌镇美景,江南水乡的梦境;第二重是进入剧场之后,古今穿越的梦境;第三重才是剧目开演之后,跟着剧作家和演员进入的梦境。

2013年5月,已经建成的乌镇剧院迎来第一届乌镇戏剧节,不知道是巧合,还是英雄所见略同,乌镇戏剧节的开幕大戏是赖声川导演的《如梦之梦》。这部话剧的第一句台词是:「在一个故事里,有人做了一个梦,在那个梦里,有人说了一个故事。但是不管是故事里的梦,还是梦里的故事,它都是真的。」

这种如梦之梦、戏中有戏的梦幻气质,让乌镇和戏剧产生了奇妙的化学反应。这也说明,姚仁喜最终找到的那个想法,真的让剧院在气质上能和乌镇融合在一起。

我们回顾一下建筑师的创意过程,你会发现这是一个以终为始,反过来思考的过程。从最终的需求出发,向前去找最初的想法。包括姚仁喜一直在寻找的那个「气质」,其实就是别人走进剧院时感受上的需求。

用姚仁喜自己的话说,好的建筑师,是以砖瓦木石等实质材料,去构筑和营造人们有活动、有情感、有故事的情境。

那么接下来,姚仁喜遇到的挑战,就是怎么样用砖瓦木石这些材料,去表现这三重梦幻?

这也是我们对建筑师的第二个好奇。如果你对建筑学有一点了解,你一定听过一个词叫「建筑语言」。那这些砖瓦木石怎么就组成了一种「语言」呢?窗户的大小、柱子的粗细、线条是方还是圆,怎么就能让我们产生不同的感受呢?

乌镇剧院的设计过程,就给了我们一个很好的例子。我们从外向内,来看一看姚仁喜是怎么用他的设计来造梦的。

先来说乌镇剧场的外观,我们刚才提到,姚仁喜确定的主基调是融合的「融」。对于姚仁喜来说,这座建筑与其说是凭空造一个梦出来,不如说是在尽量融进江南水乡的梦,不让这个梦被打破。

所以,乌镇剧院的外观,必须要和古镇江南水乡、青砖白墙的民居是协调的。

但是现代剧院有一个特点,为了满足舞台布景、照明等等要求,现代剧院舞台上方需要设置一套装置,术语叫「舞台塔」,这个舞台塔需要将近 20 米的高度。所以很多剧场为了满足要求的同时还能节省空间,就会做成一边高一边低,观众席这边低,舞台那边高。

用姚仁喜的话来说,好多剧场做出来都长得像个鞋子。这肯定不是他想要的样子。

另一种处理方法是,先把剧院所有的功能设计出来,再用一个造型把整个剧院包裹起来。比如北京长安街上的国家大剧院。

但是姚仁喜认为,这种方式也不是自己理想中的方式。

简单的几何形未必能和周围建筑完美融合,国家大剧院椭球型的造型确实很美,尤其是从入口处的人工湖,看到大剧院和它的倒影,真的能感受到建筑师的巧思。但是站在长安街上,看着周围的天安门、人民大会堂,还有故宫,就会感觉国家大剧院更像是个格格不入的天外来客。

姚仁喜最终找到了一个让自己满意的解决方案,乌镇剧院需要包含两个剧场,他的办法是,让两个剧场背对背,这样两个剧场的舞台部分,也就是最高的部分,就都在建筑的中央。

当姚仁喜提出这个想法后,陈向宏给他提出了一个灵感,江南水乡中有一种吉祥的植物,叫并蒂莲,就是两朵莲花背对背开放。并蒂莲花成了乌镇剧院的造型灵感,两座椭圆形剧场背靠背,既能满足现代剧场的功能要求,精致的外形和莲花的寓意又和乌镇的气质融合。

解决了造型的问题,姚仁喜还要保证这座建筑的材质和色彩也和乌镇一致。

姚仁喜有自己的一套关于「融合」的方法论,所谓融合,并不是说要和江南水乡的融合,就要等比例放大,做一个巨型民宅出来,那样反而看起来会更不协调。融合其实并不需要刻意追求形似,而是在色彩、材质上与历史建筑进行对话。这个理念,姚仁喜叫做「色重于形」。

乌镇剧院由两个剧场组成,而且刚好一边靠着陆地,一边靠着湖水,于是姚仁喜在两侧的外观上,分别采用了一虚一实的表现手法,靠着陆地这一侧,选用的是传统的青砖,凝重古朴,和乌镇传统建筑风格非常接近。而靠着水面的一侧选用的是玻璃幕墙,并且在玻璃墙上装饰了传统建筑的木质窗棂。木质窗棂的图案倒影在水中,最能表现江南水乡梦幻的一面。

姚仁喜还坚持在剧院周围种上树木,用于遮挡剧院的部分外观,让整个建筑掩映在湖中的岛屿和陆地的树木中,让游客从乌镇走向剧院时,不会有任何突兀的感觉。

走进剧院,这就进入了第二重梦境,在姚仁喜看来,这一重梦境应该比江南水乡的梦更浓烈,让走进剧院的人充满期待。

所以剧院内部,姚仁喜都在营造一种激动人心的感觉。

从主入口进入剧院,是从一个略显促狭的小口进入,但是一进来,就会显得豁然开朗。这是姚仁喜的一个刻意安排。为了和乌镇的传统建筑取得协调,剧院的实际尺寸不能做得太大,整个剧院最高处也就 25 米,相当于 6 层住宅楼的高度,为了展现大厅的壮丽,就用了欲扬先抑的手法。

进入剧院,激动人心的感觉会更明显,剧院大厅的地面,特意选用了白色大理石,仿佛镜子一般,演出往往是在晚上,观众在傍晚走进剧院,会发现夕阳、水面、砖墙、木质窗棂,都倒映在大理石地面上,有一种如梦如幻的效果。

姚仁喜还有一个非常有趣的设计,除了靠近陆地的主入口以外,在靠近水面的一侧,还设置了一个小码头和一个小入口。游客还可以顺着乌镇的水路,乘船来到乌镇剧院。

不论是南方人还是北方人,小的时候大多读过鲁迅先生的《社戏》,描写的就是鲁迅先生小时候乘坐乌篷船去看戏的景象,你一定对其中的一段话还有印象:「最惹眼的是屹立在窗外临河的空地上的一座戏台,模胡在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。」

坐着乌篷船去看戏,这是藏在中国人心中的一个梦,姚仁喜借助这个梦,又一次把江南水乡和现代戏剧联系了起来。

由剧院进入剧场,这就进入了第三重梦境,舞台上大幕徐徐拉开,观众最期待的戏剧终于要开演。

但是,在设计剧场内部时,姚仁喜反而越发得克制,没有对剧场内部进行浓墨重彩的渲染,反而只是进行简单的装饰,比如 1200 人的主剧场,姚仁喜从江南传统的蓝印花布中获得灵感,把主剧场的主色调布置成深蓝色。除此之外,没有进行太多花哨的设计。

因为姚仁喜明白,在剧场内部,最能创造这一重梦境的不是建筑师,而是未来在这里上演一幕幕戏剧的艺术家们。他的克制,是为了不喧宾夺主。与其给剧场内一个强烈的基调,不如给艺术家们一个可以完全自由的表现空间。

所以在设计剧场内部时,姚仁喜更多的是保障剧场可以有最完美的效果。为此,他们特意请来了世界知名的舞台设计师、灯光设计师、声学设计师,和这些专家合作,让观众能最大限度地享受到视觉和声学效果。

所以,如果你进入乌镇剧院的剧场,你可能不会对其中的装饰啧啧称奇,但是每一处平常的设计中,都蕴藏着建筑师的匠心。

举个例子,观看话剧,最适合的距离应该是不超过 25 米,地方戏曲可以扩大到 28 米,歌舞剧是 33 米。而乌镇剧院的主剧场,观众席最后一排的座位,距离舞台大幕也不超过 25 米,这样,可以保证剧院上演任何类型的剧目,都能让观众获得最好的效果。

再比如,为了让观众不用扭头就能正对舞台,观众席的布置需要有一定的弧度,也就是弧形布置,为了减少前排观众对后排观众的遮挡,每一排的高度,座位的宽度、间距,还有前后排座位错开的程度,都是需要精心设计、反复推敲的。

从外到内看过了乌镇剧院的设计,你会发现,表面上再浪漫自由的形式,也要用清晰的几何秩序和理性的构造逻辑来驾驭,建筑师的工作,是艺术和技术的结合。需要巧思,也需要专业、认真和细致。

建筑设计已经完成,但是姚仁喜的任务还没有完成。因为从想法到图纸,他的工作只完成了一半。用姚仁喜自己的话来说,做一个好设计不算数,做一个好建筑才算数。只有把图纸变成真正的建筑,才算是功德圆满。

这也是我们对建筑师的第三个好奇,建筑师完成设计图纸之后,还要做哪些工作?接下来我们就来看看,在乌镇剧院建设的过程中,姚仁喜都克服了哪些挑战。

他遇到的第一个挑战,其实是他自己的担心。他担心纸上的设计放到现实中,会不会还是他预想的效果。

你可能会问,是不是姚仁喜自己经验不足,所以才有这样的担心呢?不是,恰恰是因为姚仁喜有很多的经验,他才了解设计和建造之间,有可能会出现偏差。

因为建筑师在做设计的时候,不论是画图纸、做模型,还是用最先进的软件进行三维绘图,都有一个无法避免的问题,就是他们是在用一比一百、一比二百的比例尺绘图。建筑师们对着图纸,想出来的设计,放大成为真正的建筑,很有可能会出现意想不到的问题。

姚仁喜自己也是吃过亏之后,才明白了这一点。他的第一个设计,是为台湾地区一所大学设计的教学楼。建成之后,他到现场去看,发现这座教学楼看起来有点奇怪,总感觉和自己设计的图纸、模型比例不一样。但是他回去仔细检查,发现这座楼是严格按照设计图纸盖出来的。

最后他干脆带着自己做的模型到现场去,退到很远的地方,拿着模型和大楼仔细对比,发现虽然建筑和模型都是一样的比例,但是因为一个在远处一个在近处,我们的视角不同,这座大楼的样子看起来就不同。

这在光学上叫做「透视变形」。

这次的失误给姚仁喜上了重要的一课,从此之后他明白了一点,建筑师的工作虽然需要经常对着图纸和模型,但是建筑师心里边时刻要有一个警惕,那就是图纸和真实的建筑之间,在视觉上是有偏差的。想要弥补这种偏差,目前没有更好的办法,只能靠建筑师自己的经验、想象,再有就是多去进行实地考察。

所以在设计乌镇剧院时,姚仁喜就站在场地对面的码头上,对着一片荒地进行「观想」,观想这个词是姚仁喜从佛教的概念中借来的,就是想象乌镇剧院盖起来以后是什么样子。

在脑中反复预想之后,姚仁喜才最终确定了乌镇剧院的高度、比例还有位置。

今天如果你来到乌镇,不管是站在主街上,还是泛舟在运河水道上,你都能在两侧的民居中间,远远望见乌镇剧院。而且你会发现,整个乌镇剧院刚好低过二层楼民居的屋檐,形成了一幅非常和谐的画面。

这种和谐正是姚仁喜精心设计出来的效果。倘若剧院的选址距离乌镇老街再近十米,或者乌镇剧院的高度再高三五米,那乌镇剧院在视觉上就会对水乡形成一定程度的压迫,反而会破坏乌镇的景观。

这一次在设计乌镇剧院的时候,姚仁喜不止已经能主动避免透视变形,甚至于他已经能主动利用人眼的错觉,进行视觉欺骗,达到自己想要的效果。

前边我们提到,乌镇剧院的外形采用了一虚一实的设计理念,虚的部分使用了木质窗棂的视觉元素,实的部分使用了砖墙的视觉元素。

如果你走进看乌镇剧院,会发现窗棂和砖墙都非常大,剧院的窗棂宽度大概是民居窗棂的十倍,剧院的墙砖长宽高都是普通砖的 1.5 倍。实际上,和普通的民居相比,整个乌镇剧院都很大。传统的两层楼民居,大概只有 7 米,而乌镇剧院的最高处几乎相当于十层民居的高度。

但是你站在乌镇的民居当中,远望乌镇剧院,这个时候,你会感觉剧院的窗棂和砖墙,和周围的民居尺寸差不多,这会让你产生一种错觉,自然而然地觉得乌镇剧院是一座距离自己很近,并且尺度亲切宜人的小建筑。大窗棂、大城砖,再加上刻意设置的距离,反而营造出乌镇剧院「以大见小」的神奇效果。

不过,到了实际建设的过程,大窗棂和大城砖带来了不小的麻烦。

整个花格窗规模庞大而且形状复杂,每片槅扇的图案都不完全相同,因此需要全手工制作。全部的花格窗一共 628 片槅扇,数千根窗棂,建筑师光是局部的图样就画了 117 张,施工人员更是花费大量精力进行制作。

比花格窗还要困难的是砖墙的砌筑。乌镇剧院选用的是浙江本地一种传统的城墙砖,当地人称为京砖,姚仁喜猜想大概是给京城建城墙用的砖。

从表面上看,剧院外侧的使用 22 片城砖层层叠叠,似乎是非常简单,但是姚仁喜发现,如果真的这么做,简单就会变成呆板。于是,姚仁喜和他的团队做了几十种不同砌法的比较,希望能找到一种既可以不破坏几何秩序,又能增加视觉趣味的砌法。

而且,如果砖墙是直上直下砌出来的话,站在底下看,反而因为视觉的原因,会觉得这面墙有些扭曲。所以剧院外边的砖墙,需要砌成有弧度的墙,是圆锥面的一部分,上小下大,也就是越往上间距越小,而且这种变化要非常细微,让别人几乎感觉不到。

负责乌镇剧院建设的,是当地优秀的施工队,但是因为整个建筑工艺复杂,既包含传统工艺,又包含现代建筑的工艺,光是读懂图纸就费了一番功夫,在施工的过程中更时常遇到想不到的困难。

为保障建筑师的设计创意能够最终实现,姚仁喜的团队配置了好几个建筑师,专门驻扎在施工现场,参与监控工地上的建筑细节。

说到这里,我要给你介绍一下常规的建设流程。在我国,常规的流程是,业主委托建筑师进行设计,设计图纸经过有关部门的审批之后,业主委托施工队进行施工,同时,业主还会聘请第三方的监理工程师,负责监督施工方按照图纸施工。所以,在施工的时候,一般的建筑师如果偷懒,或者是为了节省路费、住宿等成本,不会很频繁地去到施工现场。而像姚仁喜的团队,他们会想方设法多去工地,业主让去一定去,不让去的话自己掏腰包也要去。

像是乌镇剧院的工地,专门有三四名建筑师负责,每周都到工地,如果是施工的重要阶段,更是 24 小时驻扎在工地,随时保证解决问题。

这样负责的精神,让施工方也拿出更高的标准,完成了乌镇剧院的建设。

有意思的是,乌镇剧院这个项目虽然费时费力、困难重重,施工方却在逐渐克服困难的过程中,产生了匠人的自豪感,更加积极主动地应对各种困难,整个工程历时两年多,施工方为了解决困难创造了很多发明,还申请了五项国家专利。

到这里,这本《并蒂:乌镇剧院》其中精华的部分,我就为你解读完了。

总结一下,乌镇剧院从设计到建成,经历了三个阶段:第一个阶段,姚仁喜需要找到一个想法,让乌镇剧院从气质到外观都能融入乌镇,最终他发现,梦幻的气质,刚好能把乌镇和戏剧、剧场联系起来。第二个阶段,姚仁喜遇到的挑战,是怎么样用砖瓦木石这些材料,去表现这三重梦幻。第三个阶段,建筑设计已经完成,但是姚仁喜的任务还没有完成。因为从想法到图纸,他的工作只完成了一半。用姚仁喜自己的话来说,做一个好设计不算数,做一个好建筑才算数。只有把图纸变成真正的建筑,才算是功德圆满。

最后,我还想和你聊一聊自己的感受。

我看到过一份乌镇剧院的设计说明,是姚仁喜写的。最打动我的,其实是其中特别朴实的一行字:

「建筑物结构:钢筋混凝土、钢骨结构;

材料:青砖、玻璃帷幕墙、实木格栅。」

是的,这座建筑的材料,其实就这么简单。乌镇剧院最终呈现出来的那种自然的效果,也仿佛是浑然天成。

但是听完这本书你会发现,一座建筑从最初的想法到最终建成,背后的过程远比我们想象中复杂得多,从建筑师到施工队,花费的时间与心血也比我们想象中要多得多。

用姚仁喜的话来总结,建筑,就是把简单的事情复杂地完成,才能形成简单的结果。

撰稿、转述:陈章鱼 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1、建筑师的创意过程,是一个以终为始,反过来思考的过程。从最终的需求出发,向前去找最初的想法。

2、建筑师的工作,是艺术和技术的结合。表面上再浪漫自由的形式,也要用清晰的几何秩序和理性的构造逻辑来驾驭。

3、建筑,就是把简单的事情复杂地完成,才能形成简单的结果。