《帝国与传播》 董晨宇解读

《帝国与传播》| 董晨宇解读

关于作者

哈罗德·伊尼斯,加拿大著名经济史学家、传播学家,媒介环境学派奠基人,被《娱乐至死》的作者尼尔·波兹曼称为传播学研究真正的创始人。伊尼斯早年关注加拿大经济史研究,直到生命最后十年才将关注点聚焦于传播学研究,并接连出版了《帝国与传播》《传播的偏向》和《变化中的时间观念》三本传播学经典名著,奠定了自己在传播学领域的显赫名望。

关于本书

本书是伊尼斯在牛津大学系列讲座的讲稿。伊尼斯摒弃了对于传播内容的关注,转而探讨传播媒介本身对人类文明的影响,这本书也被视为媒介环境学派的奠基之作。在这本书中,伊尼斯从古埃及开始进行梳理,一直延展到20世纪初的人类社会。通过回访人类历史中不同的文明形态,伊尼斯试图从传播媒介的视角,寻求克服西方文明危机的救世良方。

核心内容

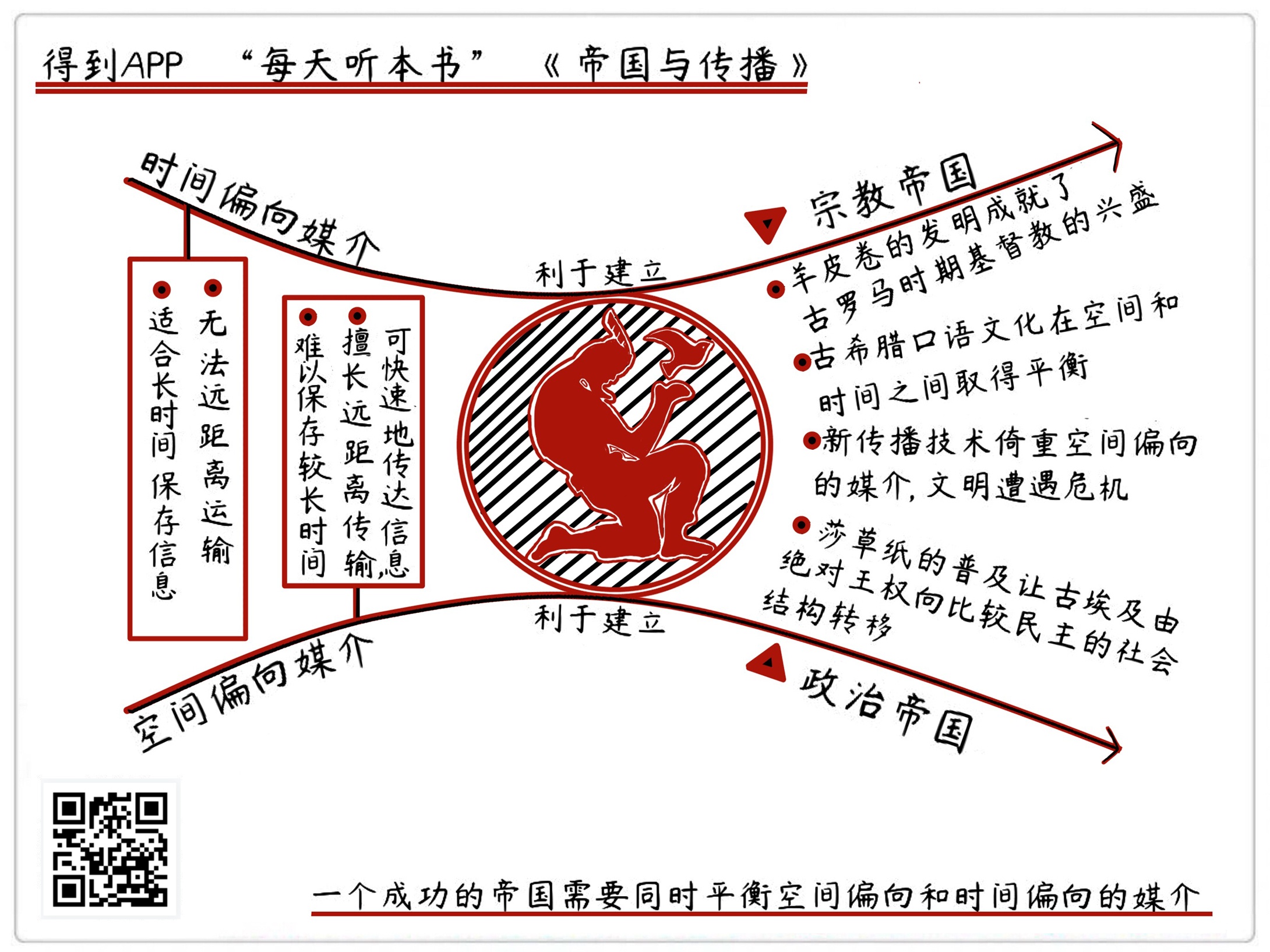

有些传播媒介更加适合长时间保存信息,比如石碑和佛窟;另一些传播媒介则更适合远距离传输信息,比如报纸和广播。从传播媒介的角度去观察,不同特点的传播媒介是可以影响甚至决定一个文明的兴衰的。如果不能平衡运用不同的传播媒介,还可能会给人类文明带来危机。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《帝国与传播》,这本书的中文版大约21万字,我会用27分钟的时间,为你讲述书中精髓:从传播媒介的角度去观察,不同的传播媒介是可以影响甚至决定一个文明的兴衰的,如果不能平衡运用不同的传播媒介,甚至还可能给人类文明带来危机。

听到这里你可能会想,传播媒介怎么还会给人类社会带来麻烦呢?这似乎和我们大多数人的想法不太一样。我拿互联网举个例子。我们都知道,互联网最大的贡献之一,就是给人类社会储存了极度丰富的信息。2017年,美国“数据无眠”(data never sleeps)研究项目公布了一组研究数据,它发现仅仅是维基百科一家网站,每分钟就会新增600个词条。你可能会觉得,对于人类社会来讲,这是好事啊,人们的交流更多了,信息也更丰富了。不过,这个问题还有另一种解读视角。打个比方,这就像吃饭一样,从前我们每顿饭两菜一汤,吃得很舒服,但突然菜品丰富起来,每顿要吃五十道菜,这样一来,吃饭就从享受变成惩罚了。同样,生活在互联网时代的现代人,往往也会因为信息过载而烦恼,害怕因为信息落后而被时代淘汰。

那怎么办呢?为了解决这个麻烦,人们开始学习在不同的信息之间迅速切换,希望用尽量短的时间了解更多信息。举个例子,微博淘汰博客,很大程度上就是因为更加适应人们的阅读需要。不过,这也造成了一个新的问题。2016年,微软公司在加拿大开展了一项研究,发现人类的注意力持续时间已经从2000年的12秒减少到2016年的8秒,还不如一条金鱼。也就是说,不断切换注意力的训练,让我们渐渐失去了对一件事情保持长时间注意力的能力。从这个角度来看,互联网的出现虽然带来了很多好处,但同时,也很可能会给人类的认知和理解能力带来一个又一个麻烦。

我们刚刚谈到了互联网这种传播媒介如何塑造了人们的生活环境,如何影响了人们的生活状态。在传播学的研究中,这一类研究通常被称为“媒介环境学”。这个学派为我们打开了一扇理解传播媒介的崭新大门。传统的传播学者更多关注传播内容对人类社会产生的影响,比如电视中的暴力节目是否会毒害青少年等问题。但媒介环境学让我们有机会注意到传播媒介本身在人类文明的演进中所扮演的角色。本期为你解读的这本书,就是媒介环境学研究的奠基之作。它从人类文明的起源开始追溯,考察了石头、莎草纸、文字、羊皮卷等传播媒介的出现,是如何深刻地影响了人类的生存环境,甚至决定了西方历史上各个文明的兴衰。

这本书的作者是媒介环境学的奠基人哈罗德·伊尼斯。提起这个名字,恐怕大多数人都不是很熟悉,但要是说起这一学派的思想继承人,尼尔·波兹曼以及那本畅销全球的学术著作《娱乐至死》,恐怕了解的人就很多了。在媒介环境学中,伊尼斯享有宗师级的地位,波兹曼称他为传播学研究真正的创始人。另一位加拿大著名学者麦克卢汉则干脆说,他自己写的书,不过是为伊尼斯的作品在做注脚而已。伊尼斯本人的经历也颇为传奇,虽然他在传播学领域成就显赫,但实际上,在他的大部分职业生涯中,一直是在经济史领域耕耘,他关注的方向包括加拿大皮货贸易、鳕鱼捕捞业等。直到伊尼斯生命的最后10年,才转向了对传播史的研究,并且接连出版了三部传播学传世名著:《变化中的时间观念》《传播的偏向》和本期为你解读的这本《帝国与传播》。

在这些书中,他梳理了人类历史上的几十种文明,试图从传播媒介的视角,“寻求克服西方文明危机的救世良方”。说实话,伊尼斯的书并不容易读懂,虽然只有一百多页,但按照麦克卢汉的说法,他所写的每一句话都可以算作是一篇浓缩的专论。我会为你理清其中的历史线索,还原一个真实、鲜活的伊尼斯。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我就来为你详细讲述书中的内容。这本书讲述了三个重点内容:首先,作者把石碑、羊皮纸、广播电视,到互联网等传播媒介分成了两种不同特性的媒介,让我们更加了解媒介本身。其次,作者认为这两种不同媒介会影响甚至决定某一个文明的兴盛或衰落。最后,作者提出人类文明需要在这两种媒介之间取得平衡。

《帝国与传播》这本书,实际上是伊尼斯在牛津大学讲授《帝国经济史》的讲稿,但稍微翻看一下便能发现,其实伊尼斯有一点挂羊头卖狗肉的味道,他并没有论述经济制度的变迁,而是将目光聚焦在人类历史上的各种传播媒介。简单来说,他认为传播媒介可以分为两类,一类是时间偏向的媒介,另一类是空间偏向的媒介。

用我们日常生活中的语言来讲:时间偏向的媒介,就是那些更适合长时间保存信息的媒介,比如石碑、佛窟。这类传播媒介的优势在于能够经受住时间的冲刷,将信息长久保存下来。不过,它也有一个致命的缺点,就是体积太大,无法远距离运输。我们拿石碑举个例子。在考古学的历史中,石碑具有重要的史实价值。1799年,一位法国将军在埃及发现了轰动世界的罗塞塔石碑,上面记录了公元前196年古埃及国王托勒密五世的登基诏书,这份诏书距离今天已经超过2300年之久。考古学家真要感谢这种时间偏向的媒介,如果不是它,我们也许直到现在也不能破解古埃及的象形文字。不过,罗塞塔石碑的劣势则在于,如果我们现在想去瞻仰它,就不得不坐11个小时的飞机,亲自来到英国不列颠博物馆。想要让它“飞”过来看我们,难度可想而知。

在石碑之外,佛窟也是一种时间偏向的媒介。比如世界上现存规模最大的佛教艺术圣地莫高窟。有一种佛教说法是,所谓莫高窟,意思是“没有比修建佛窟更加高尚的修为了”,由此可见佛窟在宗教文化中的地位。莫高窟中存有数量惊人的壁画、雕塑,但创作这些艺术品的本意并不是供人欣赏,而是保存和传承佛教文化。根据考古学家的考察,公元336年,一位法号乐尊的僧人来到这里,冥冥中感受到佛祖的开悟,于是便开凿了第一个石窟,自此之后,经过这里的商人为了让佛祖保佑自己事业顺利,纷纷解囊相助,莫高窟的规模也就越来越大。

如今在莫高窟中一共有735个洞穴,超过4万平方米的壁画,来访的游客无不感叹其辉煌壮丽。但是,如果我们想把这些壁画搬出来,也几乎是无法完成的任务。和石碑一样,佛窟也是一种时间偏向的媒介,它有利于文化传承,但却因为太过笨重,无法远途运输。

伊尼斯所讲的第二种传播媒介是空间偏向的媒介。这种传播媒介恰恰可以弥补石碑、佛窟等时间偏向媒介的缺点,也就是说,它擅长远距离传输。我们熟悉的报纸、广播、电视,都属于这一类媒介。不过,它也有自己的问题。相比之下,空间偏向的媒介难以保存较长时间。我们以广播为例,一起听两个故事。

在人类历史中,广播的巅峰时刻,发生在20世纪上半叶。在30年代的经济大萧条中,美国总统罗斯福为了稳定民心,突发奇想,亲自开设了一档名为“炉边谈话”的广播节目。这个节目最吸引人的地方在于,罗斯福并没有摆出一副政治家的排场和做派,而是选择一种更加亲民的交流方式。罗斯福之所以把这档节目命名为炉边谈话,就是希望可以像听众的家人一样,和他们在炉火旁闲谈。在执政期间,罗斯福至少进行了21次炉边谈话,利用广播这种空间偏向的媒介,他将政府政策迅速传递到美国各州,成功地将美国人团结在一起。因此,罗斯福也被人称为“广播总统”。

在罗斯福的故事中,广播为美国社会的稳定做出了巨大贡献。不过,其实广播也有着不那么令人愉快的历史。比如说,第二次世界大战的爆发,其实就是在广播的掩护下完成的。当时,希特勒一直想为自己入侵波兰找个借口,于是,在1939年8月31日晚,一群德国法西斯特务穿上波兰陆军制服,占领了德国的广播电台,用波兰语发布了侮辱德国的演说,并宣布波兰正式向德国宣战。这次广播迅速传播到全国各地,激怒了整个德国,第二天,160万德军趁机向华沙进攻,第二次世界大战就此打响。

让我们稍微回顾一下这两个故事。不论是罗斯福还是希特勒,在面临国家危机时,都成功地运用广播这种传播媒介进行国民动员。在伊尼斯看来,广播之所以可以帮助他们完成这件事情,恰恰因为它是一种空间偏向的媒介,这种媒介轻巧灵活,可以快速向千里之外的人传达信息。不过,它的致命弱点则是难以长时间保存,比如说,我们现在想要把导致二战爆发的电台演讲找来听听,也不是一件容易的事情。

说到这里,我们总结一下为你解读的第一个重点内容。伊尼斯将传播媒介分为两类,一类是时间偏向的媒介,比如石碑。这类媒介更适合长时间保存信息,但不擅长远距离传输信息;与之相反,另一类是空间偏向的媒介,比如广播。这类媒介更擅长远距离传输信息,而不适合长时间保存信息。

我们刚才讲到,伊尼斯将传播媒介分为时间偏向和空间偏向两类。听到这里,你可能会产生一个疑问:这种分类有什么意义呢?伊尼斯认为,不同偏向的传播媒介有利于建立不同类型的帝国。

首先伊尼斯将帝国也分为两种,第一种帝国是宗教帝国,第二种是政治帝国。我们先说说宗教帝国,这种帝国的建立和传承往往要依靠宗教与神权。历史上著名的宗教帝国包括古罗马、古印度等,伊尼斯认为,为了传承文化,宗教帝国需要更多倚重时间偏向的媒介,忽略空间偏向的媒介。和宗教帝国对应的是政治帝国,这种帝国通常建立在官僚体制的基础上,重视疆土的扩张。大部分现代国家都属于政治帝国。伊尼斯认为,为了扩张领土,政治帝国需要更多倚重空间偏向的媒介,忽略时间偏向的媒介。下面我来为你分别详细解读。

首先是宗教帝国需要更多倚重时间偏向的媒介。或者换个角度来讲,如果一个宗教帝国过于倚重空间偏向的媒介,就很可能会遭受灭顶之灾。为了理解这个观点,我们最好的选择是回到古埃及的历史中寻找线索。古埃及国王一直希望可以建立一个宗教帝国,但为什么最终失败了呢?伊尼斯告诉我们,整个古埃及宗教帝国,其实是毁在了一张莎草纸上。

古埃及经历了两种重要的传播媒介。在早期历史中,古埃及信奉的最高神灵是太阳神“拉”,最重要的传播媒介则是石头。当时,国王若是想要记录下一些宗教故事,就会找来工匠,小心翼翼地在石头上刻字。因为古埃及采取的是象形文字,这种工艺可不是随便找个人就能做的。在石头上刻字,不仅费时费力,而且对技术的要求还很高。不过,也正是因为这个原因,古埃及国王掌握了垄断知识的权力。通过在石头上书写文化,国王将自己变成了太阳神的代言人,和神灵平起平坐。换句话讲,在古埃及,石头作为一种时间偏向的媒介,代表了国王至高无上的权力。

不过,一段时间之后,古埃及人发明了一种新的传播媒介:莎草纸。当时一定没有人会想到,这种生长在尼罗河边普普通通的草杆,竟然会摧毁古埃及国王建立一个宗教帝国的梦想。此话怎讲呢?与石头不同,莎草纸的好处在于十分轻便,可以远距离运输,换句话讲,它是一种空间偏向的媒介。因为莎草纸的普及,在古埃及诞生了一个新的职业:书记员,这在当时可是大家梦寐以求的工作。书记员不仅可以进入议事会,和议员们平起平坐,还能吃上国王的特供食品,可以说是官运亨通、享尽风光。

不过,从另一个角度来看,因为莎草纸的普及,文字便可以在更大范围内轻快地传播,普通人也可以拥有书写的权力,这样一来,宗教文学逐渐衰落,世俗文学逐渐崛起,国王的绝对权威遭受了巨大打击,古埃及建立一个宗教帝国的企图,也便落空了。用伊尼斯的原话来讲,埃及文明从绝对王权向比较民主的社会结构的转移中,发生了深刻的动荡。与此巧合的是,埃及文明主要的传播媒介从石头变成了莎草纸。

我们刚才跟随伊尼斯的视角,讨论了一个宗教帝国失败的例子。那么,在历史上,有没有一种宗教文明因为倚重时间偏向的媒介而获得成功呢?为了回答这个问题,我们需要跟随伊尼斯一起来到古罗马时期,听他为我们讲述,一张羊皮卷如何成就了基督教的崛起。

对于“基督教为什么会被古罗马帝国接受”这个问题,历史学家曾做过很多深刻的分析,比如在《罗马帝国衰亡史》这本书中,作者爱德华·吉本就说道,基督教在当时的迅速发展有很多原因,比如教会组织纪律严明,教义内容迎合了人民对现实的不满,并且向所有人都敞开大门等。不过,这些分析都在关注教义的内容,伊尼斯的视角略有不同,他认为基督教之所以能在古罗马时期迅速发展壮大,要多亏了书写教义的媒介。具体点说,就是传教士们放弃了莎草纸,改用羊皮卷。

为了理解这个观点,我们先来回顾一下古罗马的“发家史”。在早期古罗马扩张的过程中,最主要的传播媒介是莎草纸。这个帝国之所以可以最终成为一个横跨欧亚非三大洲的政治帝国,治理如此辽阔的疆土,也正是借助了这种传播媒介的帮助,但是,莎草纸作为空间偏向的媒介,有利于建立一个庞大的政治帝国。不过,我们刚才讲到,空间偏向的媒介也有一个致命的弱点,就是在宗教方面作用微小。

其实,当时基督教的传教士们也因为这个问题而感到很头疼。莎草纸虽然价格便宜,但是纸质脆弱,翻看的时候需要小心翼翼,加上西欧的潮湿气候,所以根本不能长时间保存。不过,恰恰在这时,他们幸运地遇到了一种完美的替代品,也就是羊皮卷。这是一种通过将牛羊生皮在石灰水中浸泡制成的纸张,它的特点和莎草纸正好相反,虽然价格昂贵,但是牢固耐用,还可以反复使用。所以说,按照伊尼斯的分类,羊皮卷是一种时间偏向的媒介,非常适合宗教文化的传承。传教士们将教义中的格言书写在羊皮卷上,这既是一种信息,又成为了一种可以长时间保存的宗教文化。这样一来,基督教就迎来了迅速发展壮大的黄金时期。到了公元313年,君士坦丁大帝迫于人民的压力,不得不做出妥协,颁布了著名的《米兰敕令》,从此确定了基督教的国教地位。伊尼斯认为,古罗马从一个庞大的政治帝国向基督教帝国的转变,从传播媒介的角度来看,其实就是从莎草纸向羊皮卷的转变。

让我们稍微做一下总结。这部分为你解读了传播媒介与帝国兴衰的关系。用一句话来讲,一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生。空间偏向的媒介有利于诞生一个政治帝国,时间偏向的媒介有利于诞生一个宗教帝国。莎草纸的普及让古埃及国王建立一个宗教帝国的梦想破灭,羊皮卷的发明则成就了古罗马时期基督教的兴盛。

讲完上述古埃及和古罗马的案例,我们可以想象两种极端情况,如果一个帝国只使用时间偏向的媒介,它的宗教发展也许十分繁荣,但却很难进行领土扩张;如果一个帝国只使用空间偏向的媒介,它虽然可以快速扩张,但却无法在文化上有效进行传承和统一。于是,伊尼斯认为,真正的理想帝国,需要同时解决时间问题和空间问题。接下来我们进入本书的最后一个主要内容,人类文明需要在两类传播媒介之间取得平衡。那么,你可能会问,人类历史上是否出现过这样一个理想的帝国呢?伊尼斯骄傲地宣布,让我们看看古希腊吧。

古希腊并不是一个现代意义的国家,它是由200多个相对独立的城邦所组成。那么,古希腊是如何将这些形态各异的城邦凝结为一个政治共同体呢?伊尼斯认为这个问题的答案很简单:那就是口语文化的繁荣。

和我们现在不同,在古希腊,人们最重要的信息传播媒介是口头传播,也就是面对面说话。当时,古希腊出现了一种被称为游吟诗人的职业。这是一群靠口头吟唱诗歌谋生的人。我们熟悉的《荷马史诗》,就是由游吟诗人口中讲述的故事改编的。这些人把古希腊神话中的英雄人物编成歌谣,讲给各个城邦中的人听。他们渐渐也成为了政治活动中不可或缺的重要组成部分。

讲到古希腊口语文化的重要性,就不得不提到萨拉米斯岛的故事。在公元前7世纪,雅典在与邻邦争夺萨拉米斯岛的战争中失败了。这个岛是雅典海外贸易的关键出海口,但当时古希腊的立法机构竟然警告雅典人,谁要是敢提议夺回这个岛,就处死谁。当时一位叫做梭伦的政治家感到十分屈辱,他从史料中搜集了大量证据,证明萨拉米斯岛本应该属于雅典所有,但却不能公开辩论这件事。于是,他想了一个办法,把自己的发现编成歌谣,再假扮成疯子,来到雅典广场上,朗诵给民众听。雅典人为之动容,随即从邻邦手中夺回了萨拉米思岛。梭伦通过歌谣的方式,成为了雅典民众心中的政治英雄。

从梭伦的故事中,我们可以了解到口语文化在古希腊的重要意义,那么,口语这种媒介究竟是空间偏向还是时间偏向呢?伊尼斯认为,古希腊口语文化的伟大之处,就在于它在空间和时间的传播中取得了平衡。在时间层面,梭伦口中的歌谣,不正是在传承古希腊的历史文化么?在空间上,游吟诗人在旅行中,又可以将这些文化传达给各个城邦的民众,因此,人们虽然居住在形态各异的城邦之中,却可以通过口语文化,产生出“希腊人”的身份认同感。不过,我们也必须承认,这种平衡是非常脆弱的。

在亚里士多德之后,希腊文化从口语传统转向了文字传统,伊尼斯认为,文字的广泛传播有利于官僚体制的发展,却加深了城邦之间的鸿沟,也加快了希腊文明的瓦解。而文字的运用导致希腊最终瓦解,其实早在苏格拉底时期就早有预言。苏格拉底在《斐德罗篇》中抱怨说:文字会使人的心灵患上健忘症。因为人们越来越习惯借助外在文字的帮助,却逐渐忽视了对自己内心的专注。

在伊尼斯眼中,一个成功的帝国需要同时平衡空间偏向的媒介和时间偏向的媒介。它必须充分认识到空间问题,因为“空间问题既是军事问题,也是政治问题”;它还要认识到时间问题,因为“时间问题既是朝代问题,也是宗教问题”。如果一个帝国过于倚重其中一类传播媒介,就可能会对文明造成危机。

为了说明这种文明危机,伊尼斯将考察的视角再次转向了现代社会中。我们常说,以史为镜,可以知兴衰,伊尼斯考察了人类历史上几十种文明,就是为了更深刻地批判现代社会中的文明危机。简单来讲,伊尼斯认为,虽然人类在20世纪拥有了更加“高级”的传播媒介,但这并不意味着我们的文明就能取得更大的进展。恰恰相反,过于倚重这些媒介,还可能给我们的文明带来灾难。这是怎么一回事呢?

用一句话来讲,20世纪中叶,人类文明的危机主要表现在我们太过于依赖空间偏向的媒介。具体点说,就是报纸、广播和电视。这三种媒介都可以在短时间内迅速将信息传递到遥远的地方,十分有利于国家扩张,但它们有一个共同的缺陷,就是不容易长时间保存,换句话讲,也就是不利于文化传承。让伊尼斯感到有些惋惜的是,20世纪的人类充满了空间扩张的野心,但却忽视了文明的传承。

我们拿电视举个例子。按照加拿大学者麦克卢汉的比喻,电视是我们身体的延伸。当我们看电视的时候,往往能体会一种身临其境的感觉,好像一下子就能跨越千山万水,来到新闻事发的现场。没人能否认,电视是一种非常高效便捷的传播媒介,但是,它最大的问题在于只能单向传播,不能双向交流。很多传播学者都认为,电视可以在观众与主持人之间制造一种虚幻的朋友关系。比如我们在大街上碰到一位主持人,我们可能会兴奋地和他打招呼,就像认识了很多年的好朋友一样,但是,这个主持人恐怕却不怎么认识我们。所以说,电视观众虽然接收到了大量的信息,但归根结底还是被动的收看者。换句话讲,他们实际上都是弱势群体。

问题也恰恰在这里,伊尼斯认为,这些“被动挨打”的弱势群体只能接受信息,不能发出信息,最后就会成为传播媒介的奴隶,被大众媒体所奴役和操控。比如说,在20世纪上半叶,纳粹集团之所以可以在德国取得领导权,正是因为广播喇叭的帮助,德国民众只能被动接受纳粹的邪恶宣传,却无法真正参与到文化讨论之中。这样一来,就出现了一个奇怪的悖论,我们的传播技术不断发展、更新,但人类的文明却因此遭遇到更大的危机。

让我们稍微做一下小结。伊尼斯整本书的论述,归根结底,就是希望提醒人们关注传播媒介本身对人类文化产生的深刻影响。伊尼斯被称为“媒介环境学“的第一代旗手。这本《帝国与传播》也是媒介环境学的奠基之作。不过,需要指出的是,这本书的写作时间是1950年,那时候人们最重要的传播媒介,仍旧是报纸和广播。那么,如果我们沿着媒介发展的历史继续探索,便自然会产生一个疑问:电视媒体又会对人们的生活产生什么影响呢?遗憾的是,1952年,伊尼斯不幸去世,享年58岁。这个答案的揭晓,不得不再等34年。

在1984年的法兰克福书展中,一位教授首次公开谈论了自己对新书的设想。他认为伊尼斯描述的历史可能离我们已经有点遥远了,但是他思考媒介的方式,却给我们提供了莫大的精神遗产。于是,他要写一本新书,沿着伊尼斯的思想轨迹,分析美国的电视文化。这位教授就是媒介环境学派的第二代旗手,大名鼎鼎的尼尔·波兹曼,他所描绘的新书最终也顺利出版,就是我们都很熟悉的《娱乐至死》。波兹曼预言,我们最终会毁在自己所热爱的东西手中,这个东西,就是电视所创造的,一个充满娱乐性的世界。如果你有兴趣,可以在我们的每天听本书中找到这本《娱乐至死》,继续听听波兹曼如何继承伊尼斯的衣钵,为你解剖电视文化中的“美丽新世界”。

说到这儿,本期的内容就聊得差不多了,下面,来简单回顾一下为你分享的内容。

首先,我们解释了两种不同偏向的传播媒介。一种是时间偏向的媒介,比如石碑、壁画、羊皮纸。这类媒介擅长长时间的保存,但不擅长远距离运输;另一种是空间偏向的媒介,比如莎草纸、广播、电报,这类媒介擅长远距离的传输,却不擅长长时间的保存。

其次,我们解释了传播媒介与帝国兴衰的关系。伊尼斯认为,一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生。空间偏向的的媒介有利于诞生一个政治帝国,时间偏向的媒介有利于诞生一个宗教帝国。古埃及没能形成一个庞大的宗教帝国,正因为它的主要媒介莎草纸是空间偏向的;古罗马可以形成了一个庞大的基督教帝国,则是因为它的主要媒介羊皮卷是时间偏向的。

最后我们说到了一个成功的帝国需要同时平衡空间和时间偏向的媒介。伊尼斯认为,在人类历史上,古希腊的口语文化便在时间和空间的偏向之间寻找到了一个微妙的平衡。反观20世纪的人类社会,伊尼斯认为,我们过于倚重空间偏向的媒介,这导致我们成为了地理扩张的信徒,但却忽视了文化传承的意义。最后,伊尼斯呼吁我们珍视古希腊的口语传统,用口头文化来化解现代世界的文明危机。

撰稿:董晨宇 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.时间偏向的媒介能够经受时间冲刷,将信息长久保存。但体积太大,无法远距离运输。空间偏向的媒介擅长远距离传输,但难以保存较长时间。

2.一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生。空间偏向的媒介有利于诞生一个政治帝国,时间偏向的媒介有利于诞生一个宗教帝国。

3.一个成功的帝国需要同时平衡空间偏向的媒介和时间偏向的媒介,它必须充分认识到空间问题和时间问题。