《帝国》 曲飞工作室解读

《帝国》| 曲飞工作室解读

关于作者

尼尔·弗格森,英国最著名的历史学家之一,哈佛大学历史系教授、牛津大学高级研究员,同时也是斯坦福大学胡佛研究所的高级研究员,著有《货币崛起》等多部畅销书, 2004年被《时代》周刊评为“影响世界的100人”之一。

关于本书

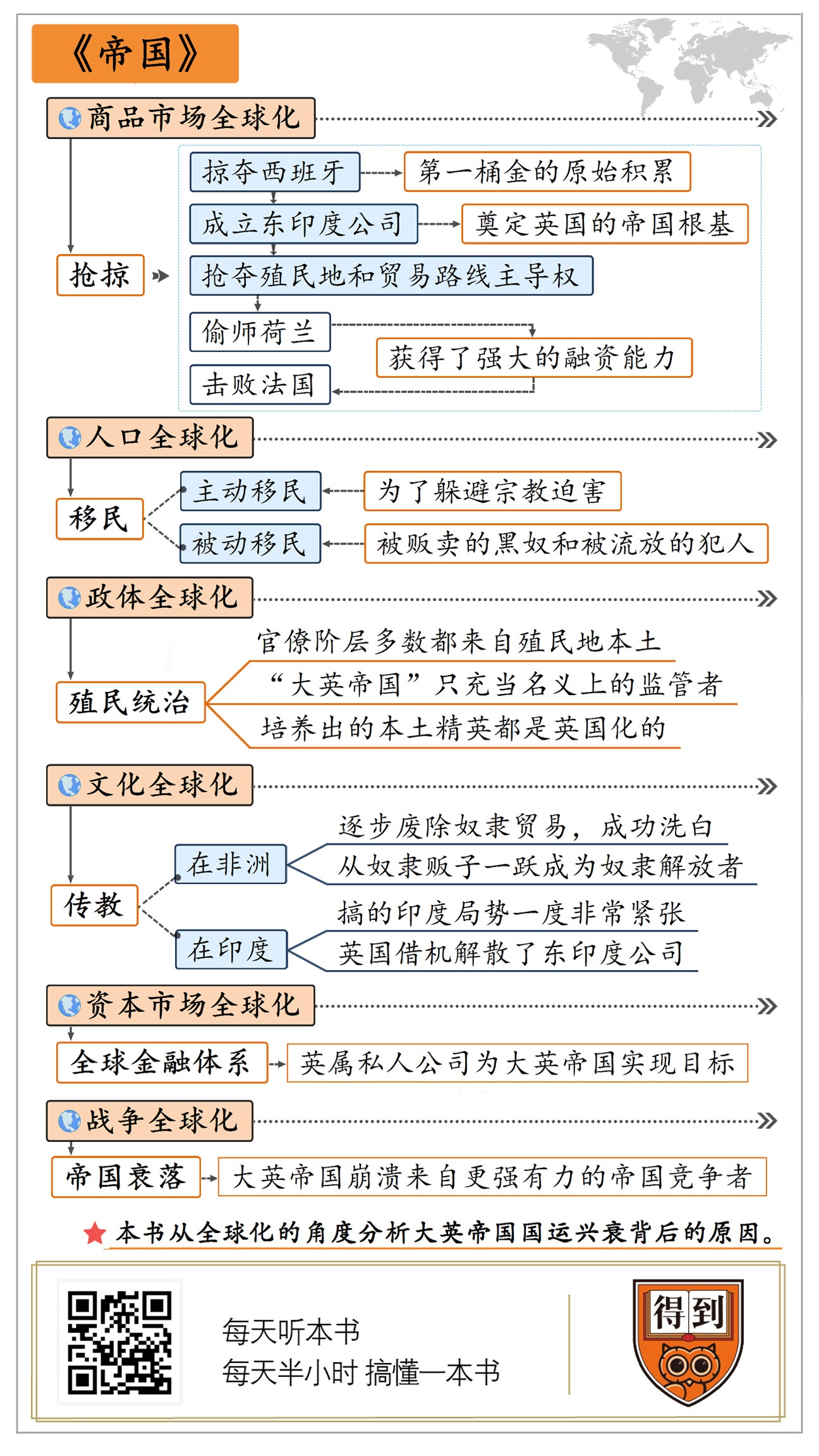

《帝国》记录大英帝国及其殖民地推动下的全球化发展。作者认为,英国先后主导并实现了商品市场、劳动力市场、文化、政治体制、资本市场五个领域的全球化,每一次都把英国推上一个台阶,最终成就了大英帝国。而英国今天的衰落,也是因为两场全球化的战争,就是20世纪的两次世界大战。

核心内容

鼎盛时期的大英帝国统治着全球四分之一的疆域和人口,号称“日不落帝国”。英国的帝国之路上,有财富掠夺、奴隶贸易、对原住民的灭绝性杀戮、对东方民族主义的镇压和文化侵略,以及强迫性传教等等历史罪恶。但同时大英帝国也促进了全球化,目前大多数国家采取的私有财产观念、银行金融体系、有限政府观念、议会民主制度、市场经济等等这些现代文明的要素,也都是大英帝国的遗产。

标题

你好,欢迎每天听本书。本期要解读的书,名字叫作《帝国》。书名里的“帝国”,指的是大英帝国。这本书是从全球化的角度,来分析大英帝国国运兴衰背后的原因。

这本书的作者叫尼尔·弗格森。他是目前英国最著名的历史学家之一,任职于哈佛大学,同时也是牛津、斯坦福等英美名校的高级研究员。同时他还是一位畅销书作者,除了我们本期要说的《帝国》,他的作品有《文明》《虚拟的历史》《罗斯柴尔德家族》《货币崛起》等等,这些作品都被翻译引进了中国。《帝国》还曾被英国的电视台拍成过纪录片。

在正式介绍这本书的内容之前,我们需要先明确一点,那就是所谓大英帝国不是一个正式的国家,而是对英国本土,以及它名下的殖民地、自治领、托管地等等的一个统称。跟那种拥有实权中央政府的帝国,像俄罗斯帝国、奥斯曼帝国等等不是一回事。在二战之后,大英帝国就改组成了今天的英联邦。但作者仍然把大英帝国视为历史上最成功的帝国,他给出了三个原因:

第一,从规模上说,鼎盛时期的大英帝国统治着全球四分之一的疆域和人口,我们常把英国叫作“日不落帝国”,这就是因为巅峰时期的英帝国领土遍及世界上每一个时区,一天二十四小时中,随时有太阳照在它的领土上,这个庞大的版图超过了历史上的所有其他帝国。

第二,从成长历程上说,英国是从孤悬于欧亚大陆边缘的一个岛上崛起的,不同于波斯、罗马、汉唐、蒙古、奥斯曼这些从大陆起家的大帝国,英国没有他们初始的人力资源或军事优势。因此英国取得的成就就更显得难能可贵,他们的成功秘诀也就更值得研究。

第三,也是最重要的,英国制定了一套今天还在世界很多地方通行的规则和生活方式。比如,土地所有权观念、银行金融体系、有限政府观念、自由理念、议会民主制度等等,这些都是大英帝国的遗产。英语是今天世界上使用范围最广的语言,甚至成了一种国际语,而英国人及其继承者美国人的文化和生活方式,也对当今世界的其他社会产生着影响。

可以看出,作者对英国的评价相当高,不过我们解读这本书,主要的着眼点不在于讲述英国的各项成就,而在于讨论,英国是怎么取得上述成就的,它的成功秘诀是什么?

对于这个问题,作者也给出了答案,那就是:全球化。

作者认为,英国先后主导并实现了商品市场、劳动力市场、文化、政治体制、资本市场五个领域的全球化,每一次都把英国推上一个台阶,最终成就了大英帝国,而英国今天的衰落,也是因为两场全球化的战争,就是上世纪的两次世界大战。大英帝国的兴衰,可以说是成也全球化,败也全球化。

全球化的进程,不是一蹴而就的,首先需要有钱,来推动这件事,然后要有足够的人力来实施,之后还要有制度建设,文化推广,以及金融体系的建立,下面我们就按照这个脉络,分六个步骤,来还原全球化的进程,和与之相伴的大英帝国的兴衰,分别是:

1.商品市场的全球化,主要是抢掠。

2.人口的全球化,也就是移民。

3.政体的全球化,也就是殖民统治。

4.文化的全球化,也就是传教。

5.资本市场的全球化,也就是全球金融体系。

6.战争的全球化,也就是帝国的衰落。

与此同时,我们还将用超出本书的旁观视角,来检讨英国在上述这些过程中的历史功罪。

好,下面我们就进入本书。先来看第一部分,英国是如何通过全球化的市场,来发家致富的。

作者说,大英帝国的崛起本质上是一个经济现象,它的发展完全是由商品市场的全球化来推动的。

这句话怎么理解呢?我们要结合历史来看。

15世纪,欧洲人开始探索新航路,开启了大航海时代。英国在这个过程中起步比较晚,因为这个时段英国国内一直比较动荡。直到16世纪初英国才开始发展海军,到16世纪后期,女王伊丽莎白一世的时代,才把对外探索和殖民确定为一项重要国策。

这个时候,航海霸权早已经被大航海时代的两个先驱者葡萄牙和西班牙瓜分得差不多了,西班牙人占领了美洲大部分的金银产区,葡萄牙人控制了从欧洲到印度、东南亚香料产区的贸易路线。面对这种局面,英国想出了什么破局之策呢?很简单,就是抢。

伊丽莎白一世给海盗发官方通行证,支持他们抢劫西班牙船只,英国在1585到1604年间,每年差不多有200艘船只负责在加勒比海域骚扰西班牙货船,抢夺回来的财物每年至少价值20万英镑。这期间,西班牙于1588年出动“无敌舰队”试图入侵英国,但是被打败。

但抢劫只能作为第一桶金的原始积累,并不是长久之计,真正奠定英国帝国根基的是,1600年成立的东印度公司。

当时的印度是一个巨大的经济体,人口大约是英国的20倍,比整个欧洲都多,GDP占世界的24%,而英国才占3%,印度大约70%的领土在莫卧儿帝国统治下,东印度公司跟莫卧儿帝国的皇帝建立了良好的关系,获准在今天的孟加拉一带建立贸易据点,还有一系列免税特权。英国人把印度出产的棉花,及东南亚的香料、中国的茶叶,大量卖回欧洲,又从世界各地搜罗奇珍异宝,卖给莫卧儿皇室。这样就把欧洲和印度两大市场连接了起来,初步建立起了洲际贸易网的雏形。

接下来怎么进一步做大呢?答案还是:抢。

不过这时就不再是海盗杀人越货这种小打小闹了,这时候要抢的是殖民地和贸易路线的主导权。在17世纪,英国最主要的竞争对手有两个:荷兰和法国。英国在这个世纪里跟荷兰打过三次战争,互有胜负,不过1688年英国发生了“光荣革命”,之前被推翻的英国王室复辟,前国王的女儿玛丽公主被迎接回来当上女王,她的丈夫、荷兰执政威廉也跟着沾光成了英国国王,这一来英国和荷兰的关系就大大缓和了。

荷兰金融业发达,世界上最早的中央银行、股份制公司、股票交易所,都是荷兰人发明的,英国人完全照搬了荷兰人的金融体系,获得了强大的融资能力。

在和另一个主要对手法国的竞争中,拥有先进金融体制的英国,有1/3的战争经费是通过融资获得的,而法国就只能通过税收来搞钱。所以,在18世纪英国把法国势力赶出了印度,后来又夺取了重要的皮毛产区加拿大魁北克,这又是他们全球化市场的一块重要拼图。英国人把加拿大出产的海狸皮卖到世界各地,当时中国清朝官员的皮帽子、毛领,很多就是从英国人手买的。

欧洲、印度、东南亚、中国,以及欧洲人在北美建立的殖民地,英国人通过建立殖民据点,控制贸易路线等等方式,建立了遍及世界的全球化商品市场,这个市场带来的财富,支撑起了英国的帝国之路。

所以作者总结说,英国的崛起是市场全球化的产物。而英国的几个关键步骤就是:掠夺西班牙、偷师荷兰、击败法国,此外还有通过武力占领殖民地,这些都可以概括为:抢掠。

上面说的是英国成功的第一个关键,商品市场的全球化,也就是怎么把世界各地的商品和贸易权,抢到自己手里。而第二部分我们要说的就是,英国怎么把自己的人力,输送到世界各地,这就是人口的全球化。

说到这个问题,本书作者在前言里充满深情地说:“多亏了英国的殖民统治,才让我的亲戚遍布世界各地,有加拿大的、菲律宾的、澳大利亚的等等。”然而真实的历史过程,却并不是这么温情脉脉,英国的移民史,比他们的殖民抢掠史还要不光彩。

作者把英国的对外移民分为主动和被动。

但即便是所谓“主动移民”,也有相当比例的人离开英国是为了躲避宗教迫害,比如被美国人尊为祖先的“五月花号”,当时这艘船载来的乘客里就有将近一半是寻求宗教自由的“清教徒”。而被动移民,指的就是被贩卖的黑奴和被流放的犯人。

美国,特别是美国东北部的新英格兰地区,是“主动移民”的典型,五月花号就是在这靠岸的。由于清教徒是一开始就抱着落地生根的念头,没打算再回欧洲,所以他们的迁移是拖家带口,到了美洲之后繁衍生息,很快成了当地的主要人口。而对比之前的老牌殖民国家西班牙、葡萄牙,他们的殖民地就是男多女少,女性只占四分之一,很多人以当地土著或奴隶为伴侣,几代混血下来之后,就融入当地人了。

英国在美洲的殖民地需要大量劳动力,而当地土著人口稀少,这种情况下,殖民地就从非洲引进黑人奴隶。1662-1807年间,仅仅是被贩卖到英属北美殖民地的黑奴就多达350万,是这一时期白人移民数量的3倍,还有很多奴隶途中就死在条件恶劣的贩奴船上。贩奴贸易罪恶深重,连英国人自己也承认“整个大英帝国是建立在奴隶伤痕累累的脊背之上的”。这些奴隶和他们的后代,在语言、生活习惯、宗教信仰上,很快就英国化了。

至于流放犯,主要是送往澳大利亚。美国独立之后,对于大英帝国来说,需要重新寻找一个地方来放逐囚犯。澳大利亚地处遥远,四面环海,跟英国本土有8个月的航程,简直太适合做天然的监狱了。从1787年到1853年,约12.3万名男人和2.5万名妇女因各种罪行被送到澳大利亚。这些人刑满释放后被分发土地,所以很多人留在当地开始新的生活。令人困惑的是,这些被流放的人反而对英国忠心耿耿,没有像美国那样搞出一场独立战争。

作者认为,这正是因为英国政府吸取了在北美的教训,对当地人的诉求尽量满足,建立起一种本地人有代表权的政府,尽量满足他们自治的要求,避免了又一次“独立战争”的爆发。1867年的时候,澳大利亚人要求不要再往这里放逐囚犯了,伦敦方面也妥协了。

在1850年之后的60年里,离开英国的人数达到1300万,可以说,在往自己的殖民地上移民这一举措上,英国比其他所有国家都成功,英国就这样,最大限度地实现了人口分布的全球化。

好,这一部分说的就是英国的帝国之路的第二个关键,全球殖民。既然有了人口输出,下面咱们就来说说英国在殖民地的制度建设,英国人正是通过建立英国化的政府和制度,把这些“原本不是英国”的地方也变得像英国。

第三部分我们来讲一讲行政管理。

在英帝国里,纯英国人占的人口比例是相当低的,而且英国向来崇尚小政府,没有庞大的官僚系统,那么他们是怎么管理殖民地的呢?

我们以印度为例来说,19世纪大部分的时间里,英国派驻印度的官员保持在900名左右,英国士兵在7万人左右,但是需要管理的印度人口超过3亿,到了英国统治末期,这个人口数达到4亿。

这么大的印度,依靠区区900人是肯定管理不过来的,所以,英国人用来管理印度的官僚阶层,绝大多数都来自印度本土。

到了1868年,从事政府文职工作的印度人达到4000人,而在他们的下面,还有一层更低级的公职人员,比方说电报员、售票员、邮政人员等等,都是由当地人担任的。可以说,如果没有这些公职人员的协助,英国人在印度可以说什么事也办不了。

此外,英国还在印度大约三分之一的领土上保留了“土邦”,相当于国中之国,仍由印度地方王公统治,按他们自己的习俗和法律,“大英帝国”只充当名义上的监管者。

这种管理方式,让英国人付出比较少的人力资本,就可以有效地管理大帝国,还有另外一个好处,就是维护了印度的稳定。因为这让印度看起来并不真正像是“一个被征服的国家”,对于绝大多数印度人来说,他们的生活一如既往,没有什么改变。

在大英帝国时期,英国的海外殖民统治基本上都是遵循这种政体模本,事实证明,这是一种行之有效的管理方式。

而且这种模式还有更长期的效应,那就是它培养出的本土精英,都是英国化的,在制度、价值观、文化方面,都跟英国很接近,所以即便后来这个本土精英阶层萌发出民族自觉意识,脱离英国独立了,但他们建立的政府、制度和行事风格,也都是英国式的,更好打交道。就像今天,印度、巴基斯坦也还留在英联邦之内。

这就等于是说,英国通过殖民时期的制度建设,“克隆了”很多英国式的政府,从而实现了英国政治制度的全球化,即便在大英帝国已经改组为英联邦的今天,英国还能从中受益。

除了建立英国化的政府和制度,英国人还把他们的文化也做了全球化的推广,这就不能不提传教士的作用。

连作者也无法否认“18世纪的大英帝国是很缺乏道德感的”,但是到了维多利亚时代,也就是19世纪末到20世纪初这一时期,英国人随着家大业大,萌发出了更多的“使命感”,想拯救世界,具体方式就是传播基督教。

传教是从非洲开始的,传教士相信,他们是在把先进文明带到落后的大陆,非洲土著们应该放弃落后的信仰。传教士在非洲试图通过自由贸易的传播来消除迷信的影响,从而使人民接受基督教。这就存在一个矛盾之处,既然宣扬“自由贸易”,那么血腥的“贩奴贸易”是怎么回事呢?为了背书自己的价值观输出,在传教士的不懈努力下,英国国会做出让步,逐步废除奴隶贸易。

这也让英国成功洗白,从世界上最大的奴隶贩子,一跃成为奴隶解放者。

传教士还把眼光放到了印度,但是印度本地的宗教文明高度成熟,有伊斯兰教、印度教、锡克教等等,所以19世纪之前,印度不仅没有被基督化,甚至还把来到这里的英国人给东方化了。无畏的传教士决心改变这种状况,当他们大举进入印度的时候,了解本地情况的英属东印度公司的控制局主席罗伯特·邓达斯忧心忡忡地说:“我们不反对将基督教传入印度,但是没有比鲁莽而冒昧的传教更不明智的了。”

果然,1857年印度爆发了英属印度历史上最大规模的起义,而起义又激发了英国驻军的疯狂报复,搞得印度局势一度非常紧张。在伦敦,礼拜日的布道主题,由救赎变成了复仇,《泰晤士报》甚至建议:“在兵变所在地的所有树上和屋顶上都要铺满印度士兵的尸体。”

但在局势激化之前,维多利亚女王及时认识到了,不能让印度这颗“英国皇冠上的明珠”被毁掉。1858年11月1日,她发表声明,明确英国无权“将自己的信念强加于海外臣民之上”。至此,英国在印度的传教士风潮告一段落。英国也借机解散了东印度公司,由女王直接出任印度女皇,派遣总督管辖印度。

虽然有过在印度的挫折,但英国以基督教为主要手段的文化输出还是堪称成功,因为英国的殖民地已经遍及世界各地。这些地方的原住民思想、文化原本都有极大的差异,虽然他们对基督教的接受程度不同,但基督教多少都对他们产生了影响,这是一种很有力的黏合作用,能让不同文化背景的人认同,或者至少是了解“大英帝国臣民”这个身份。

大英帝国成功的第五个关键步骤,是资本市场的全球化,这也是他们达到鼎盛的最后一步。

金融全球化是指一国的金融活动超越本国国界,脱离本国政府金融管制,在全球范围展开经营、寻求融合、求得发展的过程。说白了,就是让全球贸易都遵从一个金融体系。而率先制定这个金融体系的人,必然会因为主导权而获得最大的利益。

为大英帝国实现这一目标的,不是英国财政部,而是英属私人公司。

咱们前面说过,大英帝国在扩张过程中也一直很注意反省。一方面挥舞着拳头打天下,一方面也容忍帝国内部的反思和批评,政府要经常修正过于“霸权主义”的做法,来维护自己的道义形象。

所以,一些不太体面的脏活,就顺理成章地被私人公司承担起来。这就是为什么别的大帝国的扩张是国家行为,但是大英帝国的扩张,却常常出现私营公司的影子。

前面说过的东印度公司,就是一个私营公司,在占领印度方面居功至伟。而在金融全球化方面,大英帝国同样依靠的是私人家族。这些私人家族一方面是实力雄厚的资本家,一方面是无情的殖民主义者,他们建立的商业帝国,离不开武力。

作者在书中提到的,1893年英军入侵津巴布韦,在一场战斗中,几个小时之内就杀死了超过1500名当地土著马塔贝莱人。而这场胜利让财阀罗德斯的英属南非公司的股票攀升,继而吸引到更大规模的投资。

作者把这件事记在私人财阀名下,好像跟英国政府没关系,但是英国政府表现出的暧昧态度,事实上纵容了财阀的行为。

到了1909年,大英帝国的总面积增加到3400万平方公里以上,占世界陆地面积的25%,是人类历史上面积最大的帝国,比全盛时期的蒙古帝国还大。英国在海外的资本投资总价值达到38亿英镑,占世界境外投资总资产的近一半,而帝国的强大更是全面反映在金融上。在当时的世界主要国家中,除了中国和德国实行银本位制外,其他基本都跟随英国实施金本位制,也就是本国的货币币值跟黄金挂钩。英国这个时候成为世界银行,是世界经济制度的确立者。由于当时英镑是主要的国际结算货币,所以金本位制它实际上就是英镑本位制,可以说大英帝国抓住了全世界的钱袋。

通过资本市场的全球化,大英帝国终于到达了巅峰。我们总结一下,在作者看来,英国通过商品市场、人口、政治制度、文化,还有资本市场的全球化,实现了自己的霸权。但达到顶点之后,接下来就不可避免要走下坡路了,大英帝国为什么后来就风光不再了呢?作者给出的原因是:战争的全球化。

下面咱们就来讲最后一点,那就是大英帝国的落幕。

作者认为,大英帝国的崩溃不是来自殖民地民族主义的反叛,而是来自更强有力的帝国竞争者。这里的“竞争者”不光是指德国、日本这类跟英国敌对的国家,更是指以盟友身份出现的世界霸权接棒者:美国。可以说,是他们共同拖垮了大英帝国。

20世纪上半叶,爆发了两次世界大战,这时候的战争也已经是全球化的了。大英帝国的疆域广袤,所以世界上哪个地方出问题,都难免涉及它的战略利益,所以总是被卷进冲突,耗费了巨大的战争成本。

二战中希特勒曾经试图拉拢英国,提出跟大英帝国联合瓜分世界,由纳粹德国统治欧洲,而大英帝国保留它所有的海外殖民地。

丘吉尔拒绝了希特勒的提议,他虽然是一个强硬的帝国主义者,但他也是一个冷静、有远见的政治家,他明白接受希特勒提议的话,那等希特勒征服了欧洲,接下来也不会放过英国;而如果希特勒失败,英国也会因为跟他合作,而丧失道义资本,那时候不但“大英帝国”保不住,甚至“英国”都悬了。

所以,丘吉尔的战略抉择是,拉上美国,对抗德国。为此,英国付出了不菲的代价。

当时的美国总统罗斯福认为,在战后必须建立一个新的体系来取代殖民统治,他利用英国人的财政困境,要求英国放弃海外殖民地,美国人声称“殖民统治应该让位给当地自治”。老谋深算的英国人一眼看穿美国人的打算,正如英国殖民部所说:美国的所谓“当地自治政府”,不过是一个幌子,掩盖了一个非正式的美国经济帝国的崛起。大英帝国的属国一旦在政治上独立,经济上就只能彻底依附于美国,成为美国的属国了。

但这个时候英国可选择的余地并不多,只能选择把世界霸权的接力棒移交给谁,是轴心国集团,还是跟自己有亲缘关系的美国。

最终我们都知道,英国接受了美国的条件,美英联手击败了德国,取得了二战的胜利。但战后大英帝国也随之衰落。

二战结束后,英国变成负债400亿美元的债务大国,换句话说,英国破产了,必须大幅削减自己在海外的开支,抛售不良资产,才能存活。于是英国人以惊人的速度撤离海外殖民地,身后留下一片混乱,当地的政治真空迅速被本土纷争和冷战填补,美苏就此崛起。

从这个角度看,二战的结果也可以说是美、德联手消灭了“大英帝国”。

二战完成了世界霸权的交接,重新规划了世界政治格局。对大英帝国来说,有没有二战,帝国都免不了落幕,二战不过加速了这一进程。但也正因为有了二战,大英帝国才以世界拯救者的身份避免了被全面清算。

这本《帝国》到这就讲完了。我们讲了作者眼中大英帝国发展史上的6个关键步骤:它通过商品市场、人口、政治制度、文化,还有资本市场的全球化,实现了自己的霸权。最后也因为两场全球化的战争,而被迫移交出了世界霸权。可以说大英帝国的国运兴衰,是成也全球化,败也全球化。

那么,怎么评价英帝国的兴衰史,和英国人的历史功过呢?我们先来看看本书作者自己的答案。在本书最后,他说:“为了阻止德国人、日本人和意大利人建立他们的帝国,英国人不惜放弃自己的帝国,难道这样的牺牲,还不足以洗清大英帝国的其他罪恶吗?”

这种观点,很能代表英国精英知识分子的态度,他们对昔日的荣光不乏怀念,也能直视英帝国历史上的种种不光彩甚至罪恶,但仍然带着一点傲娇与自恋,把英帝国的落幕解释成主动牺牲,而不认为这是历史的势所必然。

实际上,在英国的帝国之路上,有财富掠夺、奴隶贸易、对原住民的灭绝性杀戮、对东方民族主义的镇压和文化侵略,以及强迫性传教等等,这些大英帝国的历史罪恶。但同时,大英帝国也促进了全球化,目前大多数国家采取的私有财产观念、银行金融体系、有限政府观念、议会民主制度、市场经济等等这些现代文明的要素,也都是大英帝国的遗产。

今天英国是一个存在感不太强的国家,偏居一隅,表现得保守而缺乏活力。但是当我们说到近代史的时候,是绕不过大英帝国的,它的存在影响深远,如果不了解大英帝国,我们就很难对近400年的世界历史做出合理的分析。如果你对英国的历史感兴趣,我推荐你去听徐弃郁老师的一门课程,叫《英国简史》,已经在得到App上线了。此外,听书栏目也有很多关于英国历史的书,欢迎你去探索。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.作者眼中,大英帝国发展史上有6个关键步骤:它通过商品市场、人口、政治制度、文化,还有资本市场的全球化,实现了自己的霸权。

2.后来,战争也变得全球化。两场世界大战让英国破产,被迫移交出了世界霸权。

3.英国的帝国之路上,有财富掠夺、奴隶贸易、对原住民的灭绝性杀戮。但是,大英帝国也促进了全球化:私有财产观念、银行金融体系、有限政府观念等等都是英国的文化输出。