《寻访行家》 贾行家解读

《寻访行家》|贾行家解读

关于作者

加布里艾勒·格特勒 ,德国非虚构类作家。

关于本书

多年来,本书作者连续写作当代人物写真,本书采访了德语国家的32位公认专家,约半数是自然科学和社会科学领域的著名人物和新兴应用科学领域的代表。

核心内容

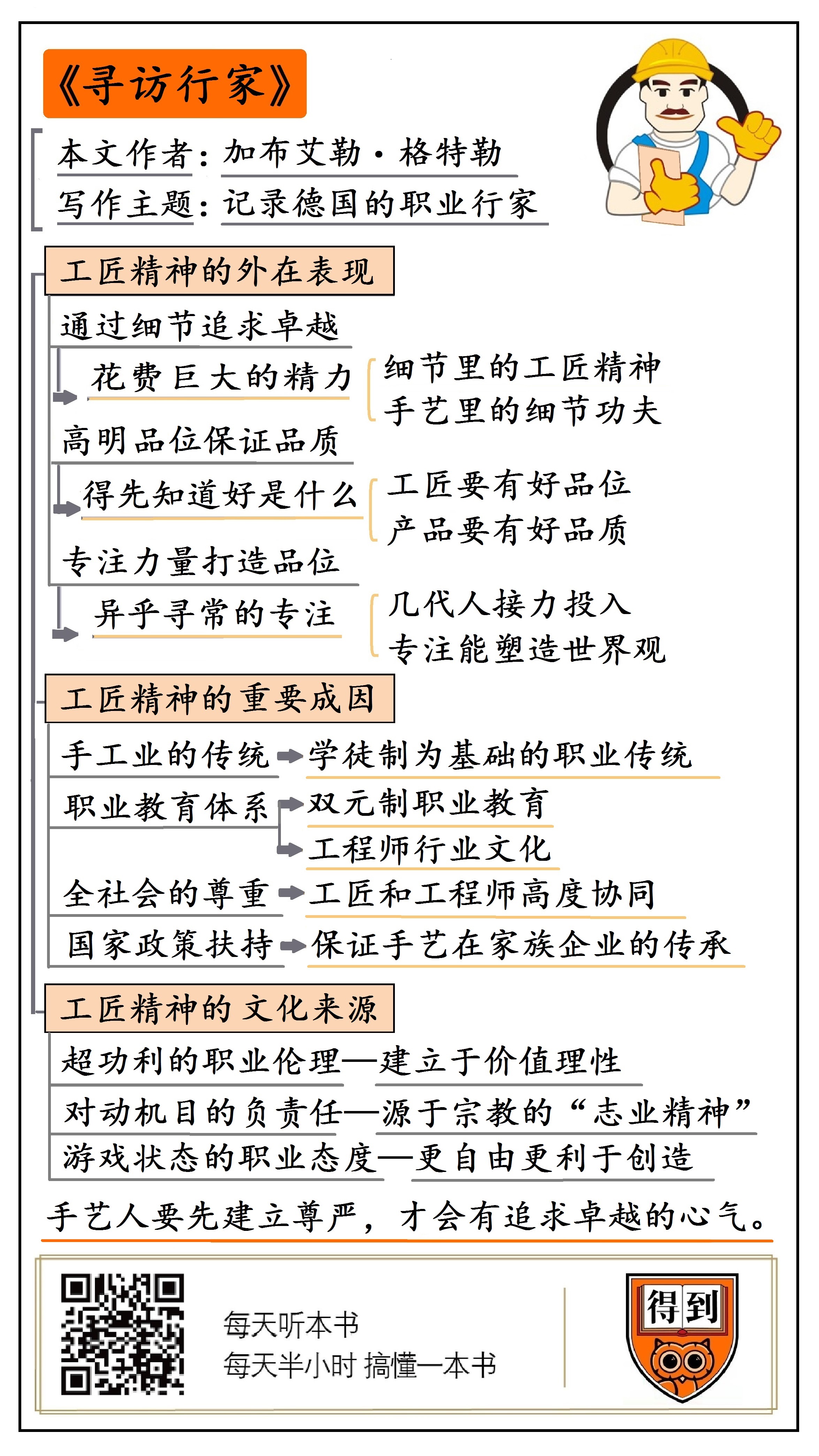

本书思想核心是:德国工匠精神的外在表现为:他们会花费巨大的精力,通过完美的细节来追求卓越。要保证品质卓越,工匠们就要有高明的品位;想获得职业的高明品位,就要有超乎寻常的专注力量。这种状态,能塑造一种世界观。德国工匠精神的社会环境是:拥有悠久的手工业传统,强大的双元职业教育系统和工程师文化。全社会都对专业技能高超的手艺人非常尊敬。国家也通过制度来保证手艺在家族企业中长远传承。德国工匠精神的文化来源是:工匠精神拥有坚定的职业伦理,它建立在对动机负责的价值理性之上;而德国宗教文化所遗留下来的“志业精神”,是其文化源头之一。而游戏态度,是一种表现得好像“业余”,实际上更自由的职业态度,也更有利于创造性工作。

标题

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书是《寻访行家》。我这个假行家,这回要来给你讲真的行家怎么做事、怎么想问题了。

这本书的作者、德国女作家加布艾勒·格特勒用了几年时间,采访德国32个行业里的顶尖人士。他们中有数学家、理论物理学家这样完全用大脑工作的人;也有世代相传的手艺人,像鞋匠、高级定制裁缝、工具制作师等等。有的职业很普通,比如清洁工、助产士;有的行当挺“重口”,像法医、搞生化武器的。格特勒自己也是非虚构写作的行家,她的提问和观察都退到幕后,用德国式的冷静和周密态度,在每篇文章里呈现职业人士的真实状态,让读者感受不到作者存在,这是很高级的纪实写法。这些文章当年连载时,在德国影响很大,它们虽然不动声色,却触发了德国人的民族和文化情感。

我读这本书时有个感觉,把这些不同的人连接起来的,是行家们的职业态度,德国人的工匠精神。这也是这期音频我要和你聊的:德国人的工匠精神到底是什么,是怎么来的?

在我看来,德国人的工匠精神,和日本人还不完全一样。我为你解读过一本《树之生命木之心》,讲的是在日本最受尊敬的宫殿木匠,他们的目标是毫不走样、毫不妥协地再现一千年前的手艺,类似的例子,还有纪录片《寿司之神》里的小野二郎。这种极致的追求,依靠师徒相传,靠悟性,没法大量培训和复制,来自于日本传统文化。其中的理念,和现代工业社会的规模化、自动化趋势相反。而这本书里的德国行家们,持的是不同于日本人的现代化工匠精神。

这种精神,不是简单的技术标准、工作规则。我觉得,凡是能称为精神的东西,背后是一定有文化成分的。德国和日本的工匠有类似的职业操守,但精神来源不同,就是因为内在文化不同。不过,我得一点儿点儿给你说,一下子扎到文化那边去,离书里的故事有点儿远。我下面先为你说的,是书里各种专业人士的工匠精神,表现在什么地方?之后,我们再来看这种精神是从哪里来的?最后再分析:造就工匠精神的德国文化基因是什么?

很多生产制造业的人士都说,中国制造和德国制造、日本制造的差距一直在缩小,现在最需要弥补的,不在格局和设计,而是在细节,中国人的格局一点儿不比日本人小,只是细节上明显粗糙。同样一件产品,材料和图纸差不多,但这里马虎一点儿,那里粗糙一点儿,组装起来再看,就和人家的东西是两个质感了。

那咱们就从细节里的工匠精神说起。这本书讲到一位德国的动物标本制作师。除了服务博物馆、动物园,还有很多私人客户,请他把宠物做成标本。这样的客户是最难伺候的,他们对宠物有特殊情感,又熟悉宠物生前的神态,标本和活着时有一点儿不一样,也觉得不满意。制作师也很理解,他说,一位孤独的老太太,带着陪伴自己18年的猫的尸体来找我,她支付几千欧元的费用,当然要获得最好的服务。所以,标本面部最小的细节,也绝对不能马虎,要耐心雕琢。

最大的难题在于确定舌头和眼珠,制作师向作者展示了几大盒子的塑料舌头和玻璃眼珠,分为鱼类、爬行类、哺乳类,又分出了喘息状态、发怒的状态,等等。那些不同颜色的玻璃珠,是他从全世界最专业的制造商那里定制的,颜色变化极多,细节尺寸精确到毫米。他做的标本比别人贵,就是这个原因。他还有个图书室,收集各种动物眼睛的图片,作为标本参考。他说,动物死后,眼睛的变化特别快,鱼的眼睛在几秒钟之内,就和活着时不一样了。食肉动物休息时,瞳孔比较小;但袭击捕猎时,瞳孔又会放大。这些都必须考虑在内。我们在博物馆看到有的标本栩栩如生,有的无精打采,问题就出在这类细节上。

我们再来说说直接体现在手艺里的细节工夫。有位专门给名人定制燕尾服的裁缝,德国的明星政要的礼服,意大利三大男高音的演出服,都来找他做。因为他手工缝制的礼服,上身效果就是不一样。这位德国裁缝说:黑燕尾服是在1830年之后成为西方最庄重的社交服装的,我们有印象,诺贝尔奖颁奖仪式上就是穿燕尾服的。他提到了一个小知识:在这类场合,服务员戴黑领结,来宾戴白领结。做一件高级的手工燕尾服,需要缝制14天。临时向他租一件穿,也得花几百欧元。做燕尾服最大的难点是:燕尾服是敞开穿的,上身后,所有部位必须和身体完全贴合,任何地方都不能翘起来。那么,裁缝就必须知道客户出席的是什么场合、他在这些场合会做什么。比如,给指挥家做燕尾服,袖孔就要小一点儿,也就是要固定住胳膊根儿,否则,他一挥舞指挥棒,整件礼服都会跟着往上跑,看起来很滑稽。高个子的走路往往身体前倾,后身就要做得稍微长一些;矮个子在社交场合要抬着头说话,衣服就要前襟长、后襟短。对于那些不能到现场量衣服试穿的客户,他会一直电话里确认这些细节。名人们喜欢找他做衣服,就是因为感受到了很好的照料,穿上他定制的衣服出席社交活动,会增加自信感。

你看,把每个细节做到这种地步,最后的成品,就是我们所说的卓越。反过来说,把许多企业口号里的那句“追求卓越”拆开看,其实就是各种细节工夫,像寻找最像的玻璃眼珠,根据客户的活动调整衣服尺寸,等等。

细节和卓越,是我们谈论工匠精神一定要说到的。而它背后还有东西:就是工匠要有好的品位,或者说,绝对忍受不了粗制滥造和“将就”。不管你是造东西的还是买东西的,一定都有体验,到了一定阶段,品质每提高1%,增加的成本可能就是20%,反应在价格上当然就更高,越往上,越呈几何级数增长。工匠做什么取舍,就要看他有多苛刻的品位了。不过,从追求卓越到产生回报,是有过程的。不是所有人都等得了,也不一定都能等得到。所以也有人说,追求卓越的工匠精神,其实是一种贵族品质,他们也在意回报,但不会把它作为最终目的,他们更在意自己的地位和格调。

我们先说回到那位德国的高端定制裁缝。他和作者见面时,准时等在店门口,穿着一身昂贵的深黄色手工丝质西服,相同颜色的鞋也是定制款,这就是他的工作服。他说,自己有至少50套西装,每套西装都有专门搭配的鞋。凡是打算给顾客用的料子,他都要先做一套自己穿,体验面料的特点;更重要的是,要保持和客户一样的衣着品质,他觉得,这就是他事业成功的原因。他不只会做衣服,还会为名人客户们提供完整的服装穿搭意见。

我们再来看看体现在产品上的品质。我读这本书才知道,雪花玻璃球的发明专利和行业标准,一直在维也纳郊区的一个家庭小厂手里。对这个工艺品来说,品质体现在什么地方呢?就是雪花在球里飞舞的感觉。把他家的正品和仿品摆在一起,晃一晃,品质差异就出来了。他家的雪花,可以足足两分钟不落下来,旋转飘舞,如同维也纳的大雪。为了找到这种接近水的比重、更像雪花的材料,他们在一百多年里,每一代继承人都在改进配方,这是工厂的核心秘密,只有现任厂主知道。

几代人的接力投入,就是这个家族工艺的护城河。德国的工匠精神,离不开这种专注。有个拆弹专家,一辈子拆除引爆过272颗战争时期的炸弹,作者问他,有没有哪次印象最深,他说“我能清楚地回忆起来每一颗。”

再给你讲一个特殊的专注力量。这是位德国刑侦生物学家,就是专门研究凶案尸体上的昆虫和微生物的。他经常要长时间地观察尸体变化,我对他的一句话印象很深:“三只苍蝇消灭一匹马的速度,和一头狮子一样快”。他说,那种气味其实不是令人作呕,而是让人心烦意乱,戴口罩也没用,它会钻到你的身体里去。一般人会用清凉油、口香糖来遮盖,但嗅觉对他至关重要,他反而要详细辨认和记住这些气味,他有一种本领:只要到现场闻一闻,就能判断出尸体处在哪个腐败阶段,引来了附近的什么昆虫。他是全世界二十位最顶尖的刑侦生物学家之一,终日系着挂满工具的黑腰带,随时准备出现场,因为要尽快锁定案发时间、死因这些关键证据。作者问他:是不是厌烦这样的日子?他说:“没有,我已经把死亡纳入我的生活了。人们觉得恐怖的景象,从更高层次看,其实是一种美,因为这是生命不可避免的循环,所发生的一切,都是和谐的自然。”你看,这样的专业人士,已经在职业里获得了通透的世界观。

好,德国的工匠精神,我们先观察到这儿,它有三个特征:第一,他们会花费巨大精力,通过完美的细节来追求卓越。第二,他们有高明的品位,这是品质的保证。要想做出好东西来,自己得先知道什么叫好。第三,他们有着异乎寻常的专注力。

下面我们来说说:为什么德国人能在各个行业里,普遍发展出这种精神?先来说社会层面的原因。

有位德国工程师说:“那是因为我们没什么自然资源,只能靠搞技术。再加上各行业的冠军企业大多在山沟里,我们下班也没夜店可逛,只能琢磨工艺问题。”当然,这是半开玩笑的话。我想你也听说过:德国向来就有发达的手工业传统和职业教育体系。

这种体系不但强大,而且历史悠久,可以追溯到中世纪晚期。德国很晚才成为主权国家,所以一直没有巴黎、伦敦那样的中心城市。各地分别了形成了手工业经济,建立了以学徒制为基础的职业传统。这本书里讲到一位矫型鞋匠,是专门为脚有残疾的顾客做鞋的。就连这个从业人员很少的行当,也一直有全国职业资格考试和从业登记制,必须学徒期满才能报名。二战期间,矫型鞋匠变得很热门,德国政府就根据档案,允许他们免服兵役。这样的培训和管理,保证了全行业都能达到技术基准。他们做出来的鞋,可以让两条腿相差25厘米的人正常走路,只要穿上长裤,路人都看不出来,这些鞋匠在战后为东德创造过大量外汇。

德国近代教育制度,是在1806年败给拿破仑以后,全国励精图治建立起来的,其中的精髓是双元制职业教育。双元,就是学校和企业。单纯由学校提供职业教育,会落后于技术进步。德国的双元制,最大程度地克服了这种脱节。双元教育的培训计划、技能要求,是学校、企业和企业协会共同制定的,以企业为主导方。通常是学生每周在学校上一两天课,在企业培训三四天。德国的企业都要设置“训练车间”,小企业也要在车间里开辟一个“培训角”,保证学生获得完整的教育训练。

这样的职业教育,可以说是就业的安全网。围绕着这种传统,德国社会很尊重有技能特长的工匠。一个高级蓝领技术工人,待遇和地位一点儿不比白领、知识分子低。有的企业甚至不愿意雇大学生,说他们长着“一双左手”,这是句德国谚语,意思是没有动手能力。有个段子说,蓝翔学校的校长对学生讲话:“蓝翔人不学好技术,就和北大清华没区别了。”我倒是觉得这里面有点儿道理。没必要把它理解成“反智主义”。中国人的职业价值观造成了全社会白领严重过剩,需要这样的唱反调。更需要这种职业自信,手艺人要先建立尊严,才会有追求卓越的心气。世界上有个“奥林匹克技能大赛”,在这项大赛里,德国人囊括过所有金牌,几十年来,总成绩一直遥遥领先。前面我为你讲的那位标本制作师是自学的,因为没有职业文凭,曾经被同行轻蔑地称为“在兽皮上拧螺丝的人”,但是,当他拿到全国标本制作比赛一等奖以后,同行们立刻开始尊敬他,因为手艺就是硬道理。

除了职业工匠教育,德国还有两百多年的科研大学传统,在19世纪下半叶,科研大学把经济和科学结合起来,产生了现代工程师行业。从职业学校出来的学生,可以再考大学、当工程师,职业教育经历能记入大学学分。这样有动手能力的毕业生,求职更有竞争力。多元化的、和产业同步的职业技术教育,让德国年轻人的失业率很低,还不到整个欧元区的三分之一。

工程师和工匠,在德国的工业体系里是高度协同的,大家都是搞技术出身,各有各的专长,各有各的骄傲。除了在德国本土,作者还采访了周边的德语国家,比如奥地利维也纳的城市地下管道工人。主管维也纳管道系统的局长是有个硕士学位的工程师,负责技术革新设计。维也纳的地下管道网络有180年历史,最早的工程开始于16世纪,至今还保留着当年的设计图。全市80%的下水道,人都可以在里面通行。对于具体的养护工作,局长说,那就要请教污水管道清洁工。这些工人都接受过专业培训,除非在狭窄的古老管道作业,都是操作高压冲洗车等自动化机械。他们有很高的文化修养,谈吐自信,他们的工资也超过平均收入水平,受尊敬程度不下于公务员。

这本书里的一些专业人士,来自家族企业,比如前面讲到的雪花玻璃球厂。德国的遗产税是很高的,最高达到70%,但对家族企业会网开一面。只要家族继承人承诺在十年内继续经营企业,遗产税会几乎降到零。德国的经济支柱里,有一大批都是家族企业。像世界上数一数二的化工企业汉高、著名的机械公司博世,都是不上市的百年家族企业。宝马、奥迪这样的上市企业,背后也有家族力量。对德国政府来说,让这些企业家业长青,就是维护国家的经济技术实力和社会就业稳定。

说到这儿,我们再来总结一下:工匠精神是怎么来的?可以说,历史上的手工业传统、近代的双元职业教育体系、全社会的尊重以及国家的经济政策,都是重要的成因。

另外,在这些因素下面,还有更深层次的文化动力。

工匠精神的深层次表现,是一种超功利的职业伦理。这本书的采访对象里,有将近一半是各行业的学者,作者把他们和手工业者、技术工人写在一起,意思就是大家都是行家里手。其中,来自科学共同体的学者们,有一套共同奉行的学术伦理:人在自然科学里,必须完全脱离主观立场,脱离个人利益,这是道义上的责任。科学家绝对不能做两件事:第一是不许骗人、不许骗自己。第二是不许做任何违反伦理原则的事。

这听起来有点儿像是教条,我就来给你讲书里的一位兽医。这位女士姓赫布斯特,拥有兽医学博士学位,曾在一个屠宰场做卫生检疫工作。1990年夏天,她发现屠宰场的一些牛状态反常,表现出极度攻击性,怀疑是当时正在英国蔓延的疯牛病,立刻把牛扣了下来,向卫生部门上报,说“请相信我的直觉。我至少鉴定过14万头牛,绝对训练有素。”但她没有得到任何答复,她认为这是有组织的掩盖事实。由于她公开了自己的发现,被屠宰场解雇,而且遭到起诉。那家屠宰场所属的企业,在整个欧洲排第二,她连辩护律师都找不到。这之后,她一直在搜集情况、写论文,向社会发出警告:疯牛病正在德国蔓延。直到十年后,她的预警终于被证实,而她此时已经因为败诉而名誉扫地,找不到工作,离了婚,退休金的基数也变得很低。对这些损失,她说:“我是疯牛病专家,我不能回避自己的身份。”

这种职业伦理,就是把自己的职业看成一种无可推卸的社会责任,作为一种伦理来奉行。我们说:一个人能做自己最感兴趣的工作是一种幸福,但兴趣也可能会磨灭、会转移,而伦理是不变的。

那这种工作伦理是怎么建立起来的呢?我觉得,这和一个叫价值理性的概念有关。我们都知道,德国是个崇尚哲学深思的国家。德国哲学家马克斯•韦伯有一个理论:人的理性分价值理性和工具理性。在现代社会,普遍人的行动方式是:设定具体目标,只问要达到这个目标该干什么,也就是:我只考虑该通过什么样的工具,来实现目标。这就叫做工具理性。韦伯讲,现代社会是由工具理性支配的。只生产,只发明,不问这些东西到底有利还是有害。现代人普遍的行动方式,也都属于工具理性。这当然无可厚非,今天的财富、技术,都是从工具理性里来的。但是,人同时还需要有价值理性。也就是在行动时,为自己的动机和目的负责任。有价值理性的人就要问了:我们工作、我追求财富的目的是什么,背后的意义是什么?这就像乔布斯拉人入伙时的那句名言:“你是想卖糖水,还是像改变世界?”要是从工具理性来说,卖最畅销的可乐能稳定获利,肯定比生产一个还不知道是什么的电子设备靠谱。所以乔布斯实际问的是:你想不想活得有意义一些?你是不是一个有价值理性的人?我们从这本书里看到了,在工匠精神的驱动下,专业人士会本着自己的职业伦理,去做那些虽然没有利益、但他们认为对的选择;会投入20%的成本,提升那1%的品质,虽然不知道这市场表现如何。这不是感情冲动,而是秉承价值理性。

那么,咱们再往下挖,价值理性是从哪里来的?我想你隐约猜出来了,这是和宗教有关系的。我们还来说马克斯•韦伯,他发现,在资本主义的启动时期有个微妙现象。当时,西欧商业最发达的是地中海国家,威尼斯是西方世界的商业中心。传统的海上霸主也是西班牙、葡萄牙。但现代的商业和企业管理制度为什么出在英国、荷兰;现代工匠精神的代表,为什么是德国?

他发现这和宗教有关,意大利、西班牙那些老牌强国都是天主教国家,在天主教的宗教伦理里,现实世界一片黑暗,没有意义,人是来赎罪的,目标是进入天国。在这种背景下,你要是真虔诚,就不太愿意赚钱了。而英国、德国是新教国家。新教认为,信徒要想进天国,就要在现实生活里证明自己是上帝最好的选民。怎么证明?那就是出色完成上帝赋予人管理社会的使命,去拼命地工作,去创造财富,这被称为天职观。现在我们赚钱是为了更好的、更安全的生活,更高尚的人,会通过慈善事业来重新分配社会财富。当时的新教信徒觉得,工作赚钱,首要目的是完成天职,终极目标是进天堂,而不是享乐。所以他们在工作上投入,在生活中节俭。韦伯把这形容为“入世的禁欲”。我刚才说到的价值理性,它的表现就和这有关:人作为工作者,要做到尽可能的完美,而结果,就交给上帝了。至于利润什么的,不重要,反正我也不打算花。

这个基督教新教的精神传统,当然在今天早已经不完整了。那种“入世禁欲”的做派,随着西方宗教的不断世俗化,我觉得在今天可以形容成是“入世纵欲”,就是正视和满足自己的消费欲望。但其中有一个东西仍然留下来了,叫“志业精神”,志气的志,事业的业。就是说:我选择了一个事业之后,就算我不是信徒,我也要对它有一种近似信仰的态度。今天德国的工匠精神,可以说是传统天职观念的世俗版:不是为混口饭吃,而是听从一种内在的召唤。

在这本书里,我还看到一种高超的工作状态,可以称为游戏状态。游戏和兴趣爱好还不一样,真正的游戏是完全自主的,所以也就是完全自由的,有这种状态的人,沉浸在一种儿童式的入迷里,一直在专注的心流里获得喜悦。书里有一位理论物理学家,就是爱因斯坦那样只靠一块黑板来思考的科学家,《生活大爆炸》里的谢尔顿也是干这个的——对了,这位物理学家也和谢尔顿一样有照相机般的记忆力,他还是孩子时,假装到处玩儿,从桌子另一头倒着看一眼盖世太保的逮捕名单就能背下来,然后去通知名单上的人逃跑。他获得过几次诺贝尔奖提名。他说,机器不可能代替我的工作,因为当我萌生一个观点时,体验和性快感差不多,机器可没有这种快乐。但他更羡慕数学家,他引用一句名言说“只有数学家,才能获得真正的幸福”,因为他们可以研究数论。果然,作者还采访过一位数学家,当被问到有什么业余爱好时,数学家琢磨了半天,说:“爱好,是的,研究拓扑学和数论的关系,这应该是个有趣的爱好……那是一种特殊的拓扑空间,它们特别光滑,可以在每一个维数中被观察到,就像一个球的表面……”随后,数学家就陷入了咒语一样的自言自语。

好,对于德国行家们的工匠精神,我们就说到这儿了,最后回顾一下。

工匠精神的外在表现为:他们会花费巨大的精力,通过完美的细节来追求卓越。要保证品质卓越,工匠们就要有高明的品位;想获得职业的高明品位,就要有超乎寻常的专注力量。这种状态,能塑造一种世界观。

德国工匠精神是在什么样的社会环境里养成的呢?德国拥有悠久的手工业传统,强大的双元职业教育系统和工程师文化。全社会都对专业技能高超的手艺人非常尊敬。国家也通过制度来保证手艺在家族企业中长远传承。

最后,我为你分析了工匠精神的文化来源。工匠精神拥有坚定的职业伦理,它建立在对动机负责的价值理性之上;而德国宗教文化所遗留下来的“志业精神”,是其文化源头之一。而游戏态度,是一种表现得好像“业余”,实际上更自由的职业态度,也更有利于创造性工作。

撰稿、转述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.人同时还要有价值理性。也就是在行动时,为自己的动机和目的负责任。

2.真正的游戏是完全自主的,所以也就是完全自由的,有这种状态的人,沉浸在一种儿童式的入迷里,一直在专注的心流里获得喜悦。

3.工匠精神拥有坚定的职业伦理,它建立在对动机负责的价值理性之上;而德国宗教文化所遗留下来的“志业精神”,是其文化源头之一。而游戏态度,是一种表现得好像“业余”,实际上更自由的职业态度,也更有利于创造性工作。