《地理与世界霸权》 曲飞工作室解读

《地理与世界霸权》| 曲飞工作室解读

关于作者

詹姆斯·菲尔格里夫,英国地理学家、地缘政治学家。他在学术观点上,师承著名地理学家哈尔福德·麦金德,后者在代表作《历史的地理枢纽》中,提出一个观点,“东欧是欧亚大陆的枢纽所在,谁掌握了东欧,就能控制整个欧亚大陆,并且进而控制世界”。菲尔格里夫在这个观点的基础上选取了一批样本国家,研究这些国家的地理条件与它们历史上的兴衰运势,试图从中探索世界霸权的秘密。

关于本书

《地理与世界霸权》成书于1914年。这本书里,作者一共选取了16个样本,来论证不同的地理因素,怎样影响了不同国家的历史发展方向,甚至塑造了他们的国民性格。

核心内容

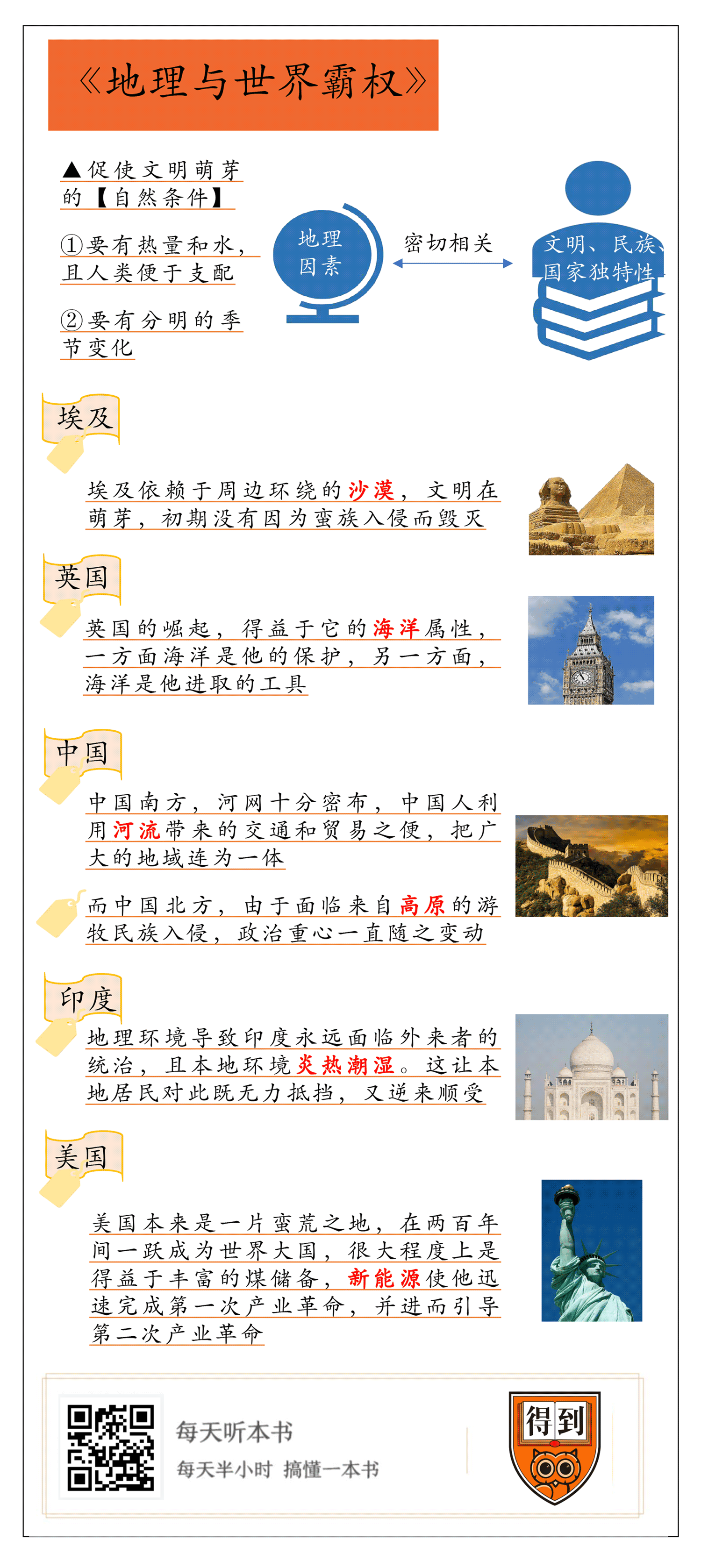

每一个文明、民族与国家,之所以有自己的种种独特性,往往是与地理因素密切相关,包括地势、热量、水分、植被、海陆分布等等。本期内容从这本书讲的16个国家中,选取了5个作为样本,来探讨地理因素对历史发展的影响。这5个样本分别是埃及、英国、中国、印度和美国。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书叫作《地理与世界霸权》,是一本历史地理学方面的名著。所谓历史地理学,简单说就是,用地理的视角来阐释历史、看待时事。比如,在历史上,为什么文明史最早萌发在这个地方,而不是那个地方?或者在当下,国际上处在强势、甚至霸权地位的,为什么是这个国家,而不是别的国家?关于这些问题,我们可以从很多角度来解答。传统的历史研究,也更注重制度、文化,甚至具体的人物和事件带来的影响。但历史地理学,提供了一个新的视角,那就是地理位置、环境、气候、物产,这些因素,往往更能影响甚至决定历史的走向。如果我们换上这样的视角,来重新看待熟悉的历史,那或许就会发现完全不同的新面貌。

这本《地理与世界霸权》成书于1914年,当时,传统的地理学研究,正在分化为更偏重于地理本身的地质学,和思考地理与历史、政治关系的政治地理学。后者是一个新兴学科,而本书就是这个领域的奠基作之一。

这本书的作者叫詹姆斯·菲尔格里夫,他是英国地理学家、地缘政治学家。有意思的是,他原本是一位数学老师,后来因为意外的原因,开始改行教地理,结果越教越有兴趣,干脆专职从事地理研究,一路干成了英国地理学方面的标志性人物。而要说菲尔格里夫的这次改行,不能不提一个对他影响巨大的人,那就是当时的著名地理学家哈尔福德·麦金德。我们每天听本书栏目曾经讲过他的代表作《历史的地理枢纽》,在那本书里麦金德提出一个观点,那就是,“东欧是欧亚大陆的枢纽所在,谁掌握了东欧,就能控制整个欧亚大陆,进而控制世界。”

这个观点对菲尔格里夫产生了巨大的影响,这本《地理与世界霸权》,可以说就是他顺着麦金德提出的脉络继续研究得出的产物。麦金德提了一个总则,菲尔格里夫则在这个基础上选取了一批样本国家,研究这些国家的地理条件与它们历史上的兴衰运势,试图从中探索世界霸权的秘密。

在这本书里,作者一共选取了16个样本,来论证不同的地理因素,怎样影响了不同国家的历史发展方向,甚至塑造了他们的国民性格。这些样本,有的是一种地理环境对应一个国家,也有的是对应多个地理条件相近的国家。比如作者讲到了伊比利亚半岛、法国、荷兰,这些地方濒临海洋,所以他们开启了地理大发现,或发展成了强大的海洋国家;地处内陆森林地区的德国和俄罗斯,这些国家没有海上交通之便,不得不追求资源的最高效利用……总之,都是探讨海权和陆权两种模式的内在原因,以及发展趋势。

在本期音频里,我们就从中抽取5个最有代表性的来讲,它们分别是:埃及、英国、中国、印度和美国。

为什么这么选呢?讲埃及,是为了回答最初的文明起源,为什么会诞生在埃及这样的环境里?英国也很特别,它从一个岛国发展到日不落帝国,可以说是最能体现作者对海权国家发展的思考的。关于中国,值得思考的是,这么大的一个国家为什么能长时间地维持统一以及文明延续,但中国文明在多数时候是内敛的,并不像西方那样热衷于探索未知,更没能运用国力的优势发展出世界霸权,这又是为什么?印度文明既古老又复杂,其中又带着外人难以理解的特殊性格,这些性格跟印度的地理条件有什么内在关联?而美国,从新大陆上崛起,短短两百多年,成为世界头号发达国家,这背后,有哪些来自地理因素的影响?

可以说,这5个样本,涵盖了本书的精要,背后是作者从地理的角度,对“文明萌发”“国家形态”“民族性格”“世界霸权”等一系列问题的思考。下面我们就进入正题,通过这5个样本,来了解一下地理因素对历史的影响。

我们先来看第一个样本,埃及。

世界上最古老的文明出现在哪?这本书写于1914年,在当时普遍认为,最古老的文明就是埃及,作者也是这么写的。虽然后来的考古发现证明,西亚两河流域苏美尔文明的一些城邦,比埃及更古老,但显然,埃及也堪称人类文明最古老的摇篮之一。

那为什么人类文明的曙光出现在埃及,而不是别处呢?咱们从地理学的角度来解释一下。菲尔格里夫首先提出了他认为的,促使文明萌芽的两大自然条件:第一,要有热量和降水,并且人类要能够以最佳的方式支配这些自然能量;第二,要有分明的季节变化。

我们来解释一下。第一个条件是,要舒服,但又不能太舒服。首先得有合适的温度,南极北极这样的寒带地区肯定不行;要有丰沛的降水,撒哈拉沙漠这样的地方肯定不行。但同时,又不能太舒服了。比如热带,从热量和降雨上来说,最适合生物生存,你看热带地区的动植物都是最丰富的。但是,公认的人类最早的几大文明,没有一个是在热带地区诞生的。作者认为,这是因为在热带地区太容易生存,很轻易就能获得维持生命所必需的食物和水,而且也不用考虑穿衣服,因为温度高。这种环境下,人很容易满足基本的生存需要,而不需要付出更大努力来获取其他东西。而离开赤道越远,生活也越艰难,想要继续生活下去,就要做更多的事情,尝试更多的努力,这样人就会获得更多的经验和智慧。超越生存本能的文明,就是这么发展出来的。

第二个条件是季节。这个观点比较新颖,作者解释说,在赤道地区每一天都很像,四季变化并不分明。而温带地区却不是这样,因为季节的变化而有了夏天和冬天之分,这就导致,住在这些地方的人类,必然要面对缺乏食物的冬季。所以作者说,在热带地区,日子是以天来计算的,那里的种族和个人都习惯于不用想太远,只需活在当下就够了。但是生活在温带的人却不能这么想,因为温带不是一年四季都有吃的。在食物充足的时候,他们必须为食物匮乏的时候做打算,所以他们的日子是以年来计算的,他们也习惯为未来操心。同时这样的环境也更有利于促进人类思考人与自然、时间和宇宙的关系。最早的哲学、宗教这些文明的必需品就是这么发展出来的。

以上,就是作者菲尔格里夫提出的“地理因素对文明的决定作用”,那他说的有没有道理呢?用事实来回答。世界上主要的古文明,都发源于北纬30°到60°之间的温带,就是这个原因,埃及、两河文明、印度河、中国、希腊,都是在这个区域,或许就是这个原因。用一句我们更熟悉的中国古话来说,就是“生于忧患,死于安乐”,自然环境太严酷了固然不行,但太舒服了,也不行,必须要适度。

说清了这个大前提,我们现在来看看埃及这个地方。

埃及在非洲东北部,有温和的气候,适合人居,也适合农作物生长。尽管雨量稀少,但是却拥有尼罗河的持续稳定的水源。古埃及占据了尼罗河三角洲和尼罗河下游河谷约700英里长的地带。这是一个狭长的带状地区,大部分地方只有十英里宽,沿河道向北一直延伸到地中海,这片土地都能享受到尼罗河水带来的灌溉的便利。

同时埃及的北边是大海,西边是广阔的沙漠,东南是东非高原。这三面对古代的人类来说,都是难以逾越的自然屏障,为埃及提供了巨大的保护,但同时又不完全与世隔绝,还有西奈半岛跟亚洲相连,可以和其他文明实现交流。这么得天独厚的条件,在整个世界上找不到第二个,这让埃及文明可以长时间在相对安全的环境里发展。按照作者的说法,从尼罗河下游谷地有人类居住,到文明出现,再到我们熟悉的那个修建金字塔的埃及文明繁盛,前后经历了四千多年。这么长的时间里,埃及一直在地理环境的保护下,很少遭到外来入侵,文明休养生息的周期足够长,所以埃及文明和埃及社会的组织程度,才能那么高,能办成建造金字塔这样需要耗费极大人力物力的事。

埃及文明的成熟,并非得益于这里的居民有什么与生俱来的优点,而是地理条件发挥作用的结果。尤其是完善的保护促成的结果。沙漠环绕,北边是大海,尽管有外来入侵的发生,但是次数非常稀少,给文明的休养生息足够的周期长度。

但是,在长达4000多年的时间里,埃及人对地理条件提供的保护已经养成了严重依赖,以至于他们自身的力量越来越弱。当其他文明发展出能够克服这些地理障碍的实力,埃及文明暴露在他们目光之下的时候,埃及人就没有足够的能力抵抗了。从公元前8世纪开始,埃及的一些邻国,亚述、巴比伦、波斯、马其顿等等,先后统治埃及。在近代,埃及是奥斯曼土耳其帝国的一部分,后来又成为英国的殖民地,在作者写这本书的时候,还没有独立。

以上,我们就通过对埃及的简要介绍,探讨了地理因素对文明诞生的重要作用,可以说,埃及集齐了促进文明的一切有利因素,但最终这些地理上的优势,也限制了埃及的发展,决定了埃及近三千年来的命运。

说完了埃及,我们来看第二个样本,就是作者菲尔格里夫的祖国,英国。

现在说英国,指的就是英国本土、不列颠岛以及爱尔兰岛北部这些地方。但是在20世纪初,作者写这本书的时候,英国还有一个含义,就是英帝国。算上各种殖民地、自治领什么的,全盛时期的大英帝国面积超过3400万平方公里,号称“日不落帝国”。

那英国是如何从一个小小的岛国,发展成遍及全球的大国的呢?这里原因当然有很多,但是英国地理因素,也为英国的发展创造了条件。

我们就来看看造就大英帝国的地理因素都有哪些。

首先是气候。英国和其他海洋国家一样,拥有温和的气候。沿西北欧海岸盛行的西风,使得英国周边的海水,比同纬度其他区域的海水,温度要高。在冬天,还可以防止土壤、河流以及沿海水域冻冰。然后,英国的位置也足够偏北,夏季温暖而不炎热,除此之外还有海洋的调节作用,所以冬天也不会冷得让人受不了。此外,西风带来的气旋风暴所产生的降雨,使得草木在四季都能够生长。

到过英国的人可能会觉得,英国阴雨天气比较多,不像地中海沿岸一些国家那么阳光充足。但是,这种气候下,人在全年都能够进行土地和海上的劳作。作者就是英国人,很有切身体会,他是这样评价英国气候的:“冬天的寒冷使人振作,又不至于让人冷得麻木;夏天的热度也不至于让人无精打采、丧失活力。”

再说说地形。在大不列颠岛上有两块低地,较大的一块,位于东南部,是英格兰的重要组成部分,伦敦就在这。而比较小的一块,位于苏格兰。苏格兰不是高地吗?没错,苏格兰是以山地、丘陵为主,但是有一个狭长的、横贯全岛的小低平地带,虽然不大,但是苏格兰的主要城市爱丁堡、格拉斯哥,都在这个地带。

平原地带对历史发展有什么影响呢?那就是,平原没有太多的自然地理阻隔,当文明进步,一个政权成长到足以控制整片平原的时候,就可以形成一个单一、稳定的国家。

第三个地理因素是潮汐。英国是个岛国,多佛尔海峡、英吉利海峡把英国和欧洲大陆隔开,就像我们之前说埃及一样,这种条件能形成有效的保护。而同时,英国海岸每天两次的潮汐涨落,能够保持河流的入海口不被泥沙淤塞,船想出海很方便,几乎在任何时候都可以。而外国的船也很容易溯流而上,进入英国。比如从泰晤士河的河口溯流而上,就是伦敦。潮汐带给了英国通航便利的条件,货物由此可以直达内陆深处。这个特征在中世纪尤为突出。

最后,我们来说说英国在旧大陆中的位置。英国孤悬于相对安全的海外,在美洲被发现之前,英国就算是西方世界的边缘地带了。从11世纪的诺曼人之后,就几乎再没有入侵者踏上过英国的土地。但同时,英国出入海洋的便利条件,又让他们不会被隔绝,处在一个非常主动的地位。同时,这种海岛型的地理环境,催动了英国发达的造船业,造船业再为后来英帝国的对外扩张奠定了工具基础。所有的这些条件都对英国历史发挥着支配作用,对他们来说,海洋不仅仅是一种保障,更是一条进取的通道。

一般认为1588年,击败西班牙无敌舰队,标志着英国的崛起。1763年七年战争结束后,英国从法国手里夺取了整个加拿大,标志着英国成为无可争议的海洋霸主。1815年击败拿破仑法兰西第一帝国后,大英帝国一跃成为世界第一强权,主导国际事务达一个世纪之久。这段时期,就被称为“不列颠治世”。本书出版的1914年,爆发了第一次世界大战,然后,作为获胜国的英国托管了德国大量的殖民地,成为世界历史上面积最大、跨度最广的国家,覆盖了地球上25%的土地和28%的人口。

从以上我们可以看到,大英帝国的兴起依赖于海洋,英国作为一个岛国,充分利用自己的边缘性在混乱中保存实力,在机会来临时把握时机,最终用自己的方式支配了世界。

下面要讲的第三个样本,就是我们中国了。

不管是跟埃及还是英国相比,中国都太大了,地理条件比他们都复杂得多,很难想简单概括,所以作者菲尔格里夫挑选了他眼中的中国地理最大的特点:河流和高原。他写中国的这一章,标题叫作“河流之地”,他先总结了中国地理环境的四个特征,分别是:第一,中国位于季风降水气候带内;第二,中国有绵延不绝的高原,西边的青藏高原是世界上海拔最高的高原;第三,中国的海岸线呈现出一个巨大的弧形,形状近似于四分之一个圆周,内陆也不存在地中海那样的海洋;第四,中国有三条流向大海的大河,分布是长江、黄河和珠江。

在中国的地图上,我们可以清晰地看到,黄河从高原一路向平原流去时,接纳了渭河这条“清澈”的支流,后者在周围高原的环抱下形成了一个很深的谷地,这个谷地就是中华文明的摇篮之一。

中国境内大部分地区四季分明,虽然有酷暑,有严冬,但是还不至于让人无法忍受。境内的水源并不算太丰富,所以不能浪费。这在一定程度上开启了居民的心智,迫使他们要充分利自然环境,否则难以生存。同时,和埃及一样,中国西部的高原和沙漠,也对中国起到了保护作用。

结合我们前面讲的,促成文明发展的条件来看,中国这样的自然环境,就非常适合刺激文明的诞生,自然资源没有多到俯拾即是的程度,但同时,也不至于不够用。

西方学者研究中国历史,经常拿他们熟悉的罗马来作为参照物。罗马帝国最强盛的时代,正好也是中国的汉朝最强盛的时候。在当时那种技术、交通和通讯条件下,这两大帝国都面临一个难题,就是如何有效控制这么大的疆土,怎么样把他们维系在一起。

罗马的道路交通系统是非常发达的,而从秦代开始,中国也修建了很多道路,但是在本书中,作者更着重提出了,江河环境对中国古人的影响。他重点观察的是中国南方,这里有世界上最伟大的水道之一:长江。长江和它的支流,四通八达,像一张网,把本来有可能分裂成小单位的区域团结在一起。

在中国古代,很多地域是用江河水系的自然界线来划分的,像河南、河北、湖南、湖北、江西,这些行政区,最早都是被江河水系标注出来的。而另一方面,中国人非常善于利用这些内陆的水道。所以,在中国历史上的多数时候,这些江河湖泊,不但没有把中国割裂成小块,反而作为商贸航道,把这么大的中国链接在了一起。用作商贸运输的水道,对中国人来说太重要了,以至于有些河流尽管不适合航运,中国人仍然不辞辛苦地尽力对其加以利用,比如黄河。而有些地方没有天然的水系链接,中国古人更是花费巨大力气开凿运河。所以,从这个角度来看,本书的作者把中国称为江河之地,还是有一定道理的。

而另外一个影响中国历史的地理因素是高原。特别是中国北方的高原,那里生活着游牧民族,他们常常从那里取道渭河与黄河河谷这条唯一的通道,南下进入中原。所以对于中国人来说,威胁总是来自北方。早在秦代,中国人就沿着西北前线修建了长城,以保护这段容易被游牧民族穿越的边境。

到了公元前一百年左右的时候,汉王朝认识到最好的防御就是进攻。于是倾尽举国之力,第一次把他们的统治成功扩展到高原地区。但是时间不长,随着汉王朝的崩溃,这种控制自然也就消失。而后东北地区的少数民族兴起,导致了中国的首都位置也跟着发生了变化。在此之前,中国的统一王朝,比如秦、汉、隋、唐、宋,他们的首都大体上不出渭河流域或者黄河中游,也就是今天陕西、河南。但是从元代开始,中国的首都大部分时间都设在北京,这是由北京地理位置的重要性决定的。它恰好坐落在华北平原的边界之内,东临渤海,西靠高原,正好扼在由东北地区入关的狭窄通道上。

江河体系让中国人得以在行政联系上完成对国家的有效控制,而高原这个特征,又影响了中国的政治走向。可以说,江河体系与高原这两组特征,构成了支配中国历史的两大地理因素。

而说到这,作者又探讨了一个很引人思考的问题,那就是中国有这么好的基础,为什么没能发展出世界霸权呢?作者的思考是,这是河流之地的副作用。河流之地的便捷,让中国政府可以容易地维持统治,而无论是疏浚航道还是治理水患,也包括防御北方的边患,这些需求又使得民众不得不依赖一个强大的政府。这样,从统治模式到从物产、交通,都倾向于自给自足,没有对外探索与扩张的需求。靠着大海,却没有对大洋的向往,所以当海权时代来临之后,中国就逐渐地落伍了。这个观点虽然是作者的一家之言,但是很有启发性。

而要说地理条件对一个国家历史和国民性格的塑造,更典型的例子是印度,我们来看看第四个样本:印度。

我们先来看看印度的地理环境。印度的地理环境跟中国类似,跟欧洲差别较大。它气候温暖,总体上堪称富饶之地。这里既不存在地中海沿岸那种诱惑,也没有半岛居民那种被迫冒险向海外发展的必要,人们仍然停留在不熟悉海洋的陆地居民的早期阶段。

印度四季炎热,而且降雨量大,地面潮湿,沼泽、丛林密布。炎热和潮湿的结合决定了印度有适合人类生活所需的太阳能,生活相对容易,所以较小的自然单位就可以满足印度社会的需求。

作者这个观点,我们对照中国的情况,来解释一下。中国历史上多数时候是处在一个统一王朝的统治下,如果从地理上寻找原因,可以说这是因为,中国的地理特征和周边环境决定的。你想,治理黄河、开凿运河、抵御北方民族入侵,这些事,都必须有一个强有力的政府和高度发达的社会组织水平,才能办好。

而印度刚好相反,印度历史上各个所谓帝国,顶多能统治印度北部,而南部一直是小国林立,在现代印度独立之前,印度没有出现过能有效统治全境的政权。这跟他们的地理环境有没有关系呢?也是有的。印度的各种资源都很丰富,人们的生存压力小,面对的内部和外部挑战没有那么集中和剧烈,这就导致了印度文明一直没有太多的机会来发展复杂的组织形式和管理水平,所以总是落后于有卓越组织才能的外来文明。无论是在和平时期,还是战争时期,外来的有组织的移民总是能够在不同程度上支配当地的土著民族。

印度地形的另一个特点是,它的外围虽然是群山环抱,但是在西北角,开了一个缺口。这个地方就是今天的开伯尔山口,外来势力可以从这里进入印度。所以,在公元前一千五百年左右,来自印度西北部的雅利安人就入侵印度,在文化上与当地人结合,创造了经典的吠陀文化,后来我们称其为恒河文明。正是因为雅利安人的入侵,为了区别本地土著和雅利安人,种姓制度慢慢开始在印度盛行。

公元8世纪,阿拉伯帝国开始入侵印度,引进了伊斯兰文化。12世纪开始,来自今天阿富汗的突厥人攻占了印度平原和恒河平原,建立了德里苏丹国。德里苏丹国后来被来自中亚的巴布尔取代,建立了莫卧儿帝国。

印度东西两面都毗邻海洋,在古代,海洋是一种保护,但当近代的欧洲航海强国出现之后,海洋就变成了他们入侵印度的通道。从16世纪起,西方殖民者蜂拥而至,后来英国统治了印度,直到二战之后印度才获得独立。

地理在印度历史上起的作用是支配性的,因为这个炎热而潮湿的半岛始终向大海和西北方的亚洲内陆敞开着。本地的居民因为能量太容易获得,所以懒于进行大规模的行政组织。所以,这个国家的历史就是一场迎接没完没了入侵者的历史。

最后要说的样本,是美国。

说美国之前,我们得先说整个美洲的地理条件。我们前面说过,有助于催生文明的地理条件:一方面气候温和,生活起来比较容易,另一方面又使人有压力和动力去谋划未来,储存食物和其他资源。此外,还要能提供天然的保护,防止入侵者。东半球的文明古国埃及、中国,都基本符合这样的条件。

但是,美洲很难找到这样一个地方。这里没有尼罗河那样带来肥沃土壤的大河,这里的降水也很不稳定,旱的时候旱死,涝的时候涝死。美洲的地理条件决定了,这里不适宜早期文明的发展,所以,新大陆的文明发展程度,比旧大陆要慢。

可以说,这是美洲土著的悲哀,但是对后来者来说,却是巨大的财富。欧洲大航海时代以来,先是西班牙人,接着是法国人、荷兰人和英国人,先后来到美国。这时候他们本身已经具有相当高度的文明基础,又一下子接手了这么一大块未曾开发的宝藏,所以表现出了惊人的潜力。

美国的崛起,当然也有很多原因,但是自然资源的支持,是必不可少的。就拿煤来说,截至上世纪初,作者写这本书的时候,全世界煤炭资源的总储量大约是73970亿吨,其中北美的储量占了60%以上。而煤炭在以蒸汽机为代表的工业革命中的地位,那就不用多说了。所以拥有这个资源的美国,在建立组织化的社会、能量积蓄这些方面,规模和速度就都远远超过旧大陆,而煤还仅仅是一个方面。

正因为有了新能源的加持,随之而来的财富、科技、教育等诸多的良性循环,美国才可以在建国后200多年的历史里,完成大规模的领土扩张,疆土东接大西洋,西临太平洋,面积多达930万平方公里,终于成为世界霸权中的一员。

说完了美国,这本《地理与世界霸权》,我们从中选取的5个样本,就都说完了,再一起来总结一下。

这本书关注的是,自然地理条件对一个国家历史发展的影响。每一个文明、民族与国家,之所以有自己的种种独特性,往往是与地理因素密切相关,包括地势、热量、水分、植被、海陆分布等等。我们从这本书讲的16个国家中,选取了5个作为样本,来探讨地理因素对历史发展的影响。这五个样本分别是埃及、英国、中国、印度、美国。

埃及依赖于周边环绕的沙漠,让文明在萌芽初期没有因为蛮族入侵而毁灭。英国的崛起,得益于它的海洋属性,一方面海洋是他的保护,另一方面,海洋是他进取的工具。中国,特别是中国南方,河网密布,中国人妥善地加以利用,用河流带来的交通和贸易之便,把广大的地域连为一体。而中国北方,由于面临来自高原的游牧民族入侵,中国的政治中心一直随之变动。印度的地理环境导致他永远面临着外来者的统治,而本地炎热潮湿的环境,又让本地居民对此既无力抵挡,又逆来顺受。美国本来是一片荒蛮之地,在两百年间一跃成为世界大国,很大程度上是得益于丰富的煤储备,新能源使他迅速完成第一次产业革命,并进而引导第二次产业革命。

这就是地理条件,对一个国家的历史和发展走势的影响。通过了解这些,我们可以获得一个全新的视角,来认清那些在背后决定着世界的自然因素。

但这毕竟是一本成书于一百多年前的书,在当时有很大的开创意义,但是对比同类作品,比如戴蒙德的《枪炮、病菌与钢铁》等等,我们可以看到,论述得还是有一点粗糙。相比之下,我们也能看出,这个学科将近一百年来的发展进步。还有就是,本书的作者是英国人,所以他总是自觉不自觉地站在所谓海权国家的立场上,为英美的世界霸权地位寻找一种合理性解释,并且把所谓陆权国家视为一种潜在的威胁,这是那个年代的人的思维方式,但在今天越来越国际化、多元化的世界里,这种思维也已经有点过时了,这也是我们需要注意的。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳 转述:金北平

划重点

1.这本书关注的是,自然地理条件对一个国家历史发展的影响。

2.埃及依赖于周边环绕的沙漠、英国的崛起,得益于它的海洋属性、中国河网密布,运输通顺,经济畅通、印度地理环境导致他永远面临着外来者的统治、美国发展壮大,很大程度依赖煤储备。