《哈贝马斯传》 贾行家解读

《于尔根·哈贝马斯传:知识分子与公共生活》|贾行家解读

关于作者

斯蒂芬·穆勒-多姆,出生于1942年,在法兰克福师从狄奥多·阿多诺和马克斯·霍克海默,现为德国奥尔登堡大学社会学系荣休教授。除本书,还著有《阿多诺传》。

关于本书

本书是当代著名哲学家于尔根·哈贝马斯的传记。哈贝马斯是德国最重要的哲学家,当世最著名的公共知识分子,他的学术成就令人生畏,庞大的知识系统,深刻地影响了中国当代知识界。他被誉为是“当代的黑格尔”。在其耄耋之年,德国作家斯蒂芬·穆勒-多姆再次将笔锋对准这位长者,描绘其充满智慧和勇敢的一生。

核心内容

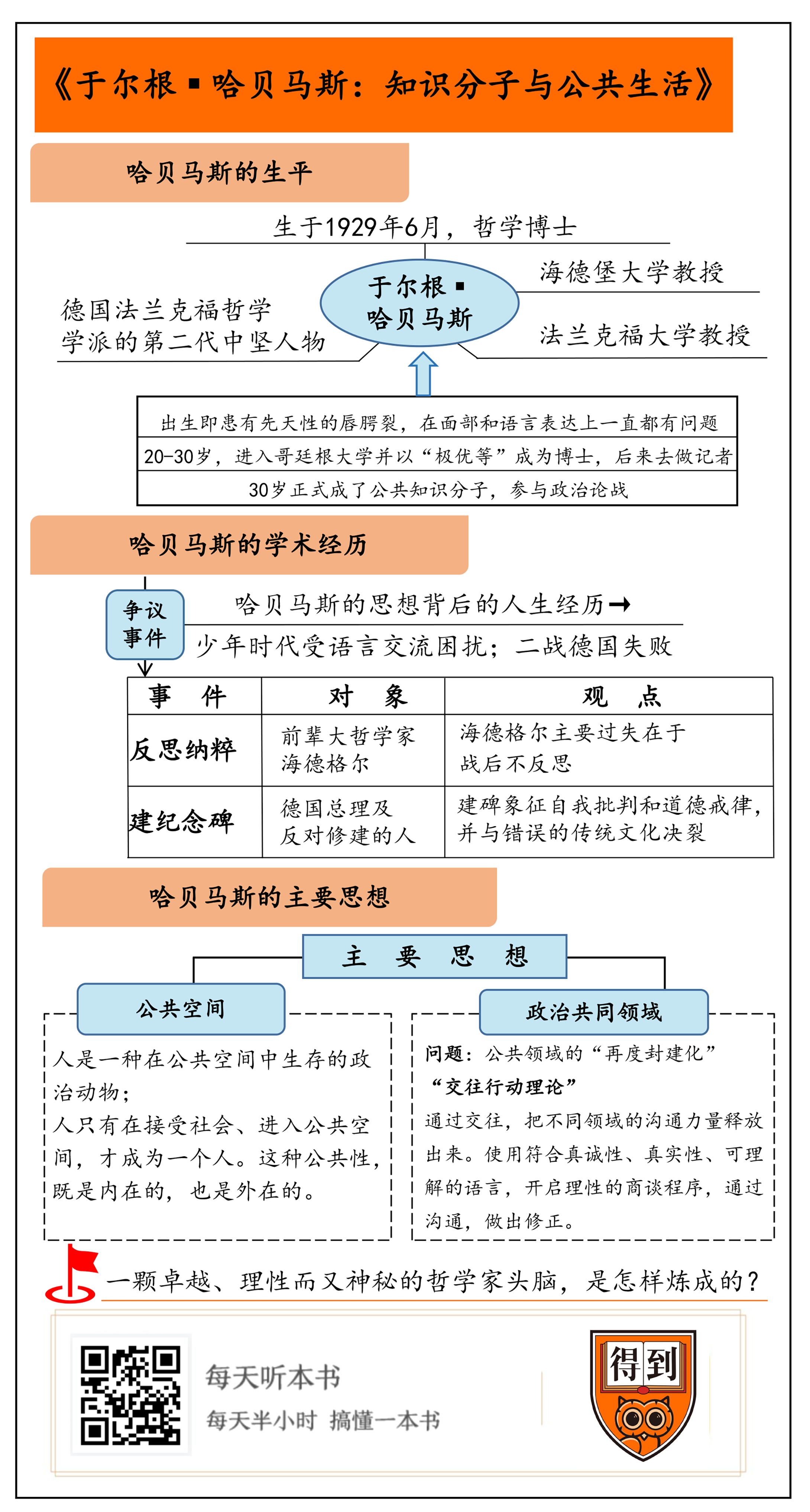

本书思想核心是:哈贝马斯是法兰克福学派的代表人物,他的人生经历看上去很平淡,学术成就却令人生畏。他始终关注时代和政治,和早年经历有关。先天性的唇腭裂,让他很早就开始思考人与人的关系问题和语言的问题。纳粹的罪行,让他毕生对政治保持着反思和警醒。哈贝马斯差不多一辈子都在进行政治论战,一直在毫无保留地把自己的观点公之于众。这也是在实践他的交往行动理论。本期音频还介绍了哈贝马斯的公共空间和政治共同领域理论。公共领域介于市民社会和国家政府之间。在这个领域里,人们可以通过充分理性的沟通,提高公开讨论的话语质量,来纠正金钱和权力系统带来的谬误。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书叫《于尔根·哈贝马斯:知识分子与公共生活》。

哈贝马斯是当代德国最重要的哲学家,全世界最著名的公共知识分子。一位美国哲学家说:“就连哈贝马斯有名这件事,也是非常有名的。”

不过,这不是我为你介绍这本书的主要理由。哈贝马斯对于中国,有特殊意义。从八十年开始,哈贝马斯一直对中国学术界,包括政治高层的思想,产生着重要影响。他是德国法兰克福学派第二代中心人物。法兰克福学派是一个西方马克思主义学派,从“血缘”上讲,就和中国社会主义理论有密切联系。

从实践上讲,哈贝马斯的理论,对中国社会有现实意义。他毕生都在捍卫现代性的价值,批判新保守主义和后现代主义。现代性价值包括市场经济、法治国家和公民社会,这些都是当代中国的实践方向。比如,他对科技意义的阐释,和八十年代邓小平的“科学技术是第一生产力”说法不谋而合。同时,哈贝马斯进行了更深的思考,他提出:要警惕科技成为意识形态,科技只是人类的诸多行为之一,只是人对自然的控制;假如用于自身,成为人管理人的手段,就会造成社会病态。

从学术上讲,哈贝马斯的理论系统很庞大,涵盖哲学、政治学、社会学,也一直在帮助中国学者。2001年,他对中国进行过一次学术访问。在和当时的中国社科院院长李铁映对谈时,李铁映说:中国传统思想总是以集体为基础,西方的传统文化以强调个人作为道德基础。哈贝马斯只是临时翻阅了一些中国文化资料,就指出:至少,孟子的思想,不是建立在集体的基础上。他的这种掌握他人思想的敏锐和精确,让在场的中国学者印象深刻。所以,很多学者思考中国问题时,为了获得更深入的答案,习惯先查一下:在这件事上,哈贝马斯老先生怎么说?

另外,哈贝马斯理论,对当代世界政治也有很大影响。从青年时代一直到九十高龄,他始终在深度地参与西方政治热点问题,很多争议,都是他在“主动引战”。所以哈贝马斯才这么有名,因为大家知道:通过哈贝马斯,可以了解政治的本质。不过,对这个思想家来说,这种知名度不是什么享受。他形容说:吸引公众眼球,是让个人生活和公众生活发生混淆,是很沉重的代价。

那么,一位本该在象牙塔里超脱世事的哲学家,为什么这样关注世俗世界呢?我们可以从这个视角,来读这本最新的哈贝马斯传记。本书作者是德国学者、奥尔登堡大学教授、社会学家斯蒂芬·穆勒-多姆,很了解哈贝马斯的思想体系。

在本期音频的第一部分,我当然应该先为你介绍哈贝马斯的生平和学术经历。我们来看看:一颗卓越、理性而又神秘的哲学家头脑,是怎样炼成的?他又为什么这么热衷时事政治?

在第二部分里,我们来试一试,有没有可能通过这本传记,了解一下哈贝马斯的主要思想。说起来,他的名字虽然尽人皆知,但有很少有人能理解他的思想。在当代世界,哈贝马斯理论的深度、广度相当罕见,而且还一直更新,每隔一两年,都有新著作问世。对我们普通人来说,读传记,是了解他的思想的主要渠道。

下面,我们就先来说:哈贝马斯的生活史和政治活动。

哈贝马斯说,他在大学教哲学时,在课堂上讲亚里士多德、讲康德,对生平都介绍得很简略, 就是一段生卒年代和简单经历。哪怕是哲学家一生中最激动人心的故事, 也应该藏在本人对思想观点的论证之后。因为这才是对经典哲学家的尊敬。他们与外在世界联系不多,留下来的是创新和独特的思想。这些思想就像火山灼热的内核,而思想者本人的生平,不过是层层累积的火山灰。也就是说,只有缺少原创性的思想,才需要靠时代环境来解释。

另外,哈贝马斯的个人经历,确实是波澜不惊,没什么传奇故事。按照这个规则,对他最尊重的态度,好像是介绍得越短越好。比如就像下面这样:于尔根·哈贝马斯,生于1929年6月,哲学博士,担任过海德堡大学教授、法兰克福大学教授,同时教哲学和社会学,还担任一些学术职务。他是德国法兰克福哲学学派的第二代中坚人物。这样好像就可以了。

不过,哈贝马斯还说过:哲学史的意义,在于通过了解思想生成的历史,以及思想者本人的生活史,更透彻地理解思想本身。那么,我们还是应该多说几句。

我们读这本书,也不是为了读到他个人的戏剧性人生遭遇,而是想从他的人生里,了解哈贝马斯的思想是怎样形成的。用这样的视角,可以从这本书里找到两条线索:

第一条线索,是他高度关注时代和政治的个人原因。第二条线索,是他所参与的那些政治论战和冲突。本书的副标题是“知识分子和公共生活”,所以,这也可以说是他的人生主线了。请你注意,我们下面讲的这段人生,是比较抽象的人生,是一种被充分思考过的人生。

先来说第一条线索——他关注时代和政治的原因。最直接的因素,产生于童年到青少年时代。

哈贝马斯生于德国莱茵河畔的小城杜塞尔多夫,是家中的第二个儿子。我们知道,他出生的1929年,正是世界经济危机爆发的年头,德国人的实际收入和生活水平都开始下降,不满情绪越来越严重。于是,希特勒的纳粹党开始赢得全社会的支持。哈贝马斯家是个教养良好的主流家庭,信奉督教新教,他的父亲恩斯特·哈贝马斯是政治经济学博士。

最初影响小哈贝马斯看待世界的事件,是他患有先天性的唇腭裂,从出生到五岁,一直在接受修复手术。先天性残缺,让他在面部和语言表达上一直都有问题。因为奇怪的鼻音和口齿不清,他从小就受到同伴的嘲笑和愚弄。儿童之间的欺凌,因为单纯,也很残忍。哈贝马斯说,“我从小学时,就形成了两种特殊经验,一种是其他人不了解我,另一种是他们用拒绝来回应我”。

他确实是哲学天才,在这种体验里,他开始了理性思考。他说:手术虽然彻底动摇了他对世界的信任,但让他认识到人在生活中是相互依赖的,认识到自我与他人相处的重要性。这决定了他今后把人的社会性问题作为思考的出发点。在哈贝马斯庞大的思想体系里,最受世人瞩目的就是关于公共领域以及“交往行动”的理论。这个理论,我后面会介绍。

由于少年时代受语言交流困扰,他还体验到语言作为媒介是多么重要。进而开始思考:没有语言,就没有个体生活。他的哲学研究中,包括研究语言学的意义理论,简单地说,这项研究是在分析语言到底产生了什么作用。

影响他思想的第二件事,是德国在二战中的失败。二战期间,他的父亲老哈贝马斯成了法西斯“第三帝国”有名的经济专家,军衔是国防军上校。哈贝马斯在10岁时加入德国少年团。在他15岁那年,也就是德军即将投降以前,被征调到前线去当高射炮助手。结果宪兵来拉他去入伍那天晚上,他正好不在家。几天之后,按他的话说:“谢天谢地,美国人来了。”

哈贝马斯家生活在小城市,也目睹过犹太人被迫害的情景,但不知道到底发生了什么。德国民众是直到战败之后,才知道纳粹在二战中的各种罪行,比如奥斯威辛集中营。在此之前,哈贝马斯和很多德国人一样,以为自己生活在一个正常的社会,正常的帝国里。一夜之间,这个社会被揭发成是病态的社会, 而这个国家,犯下了反人类的滔天大罪,许多民众都参与其中。哈贝马斯说,没有这个阅历,他肯定不会走向哲学和社会研究,他少年时代本来打算当医生。此时,他对于人的兴趣依旧,但从解剖学视角,转向了生物学、心理学和哲学的广阔视角。从此以后,怎么对待纳粹的历史遗产, 就成了他的政治生活主题。哈贝马斯把人类政治学和社会学的研究领域,开掘到了罕见的精深程度。但他对德国的具体问题,有两个显而易见的原则:一是激烈反对任何对这段历史的漠视和掩盖,随时准备狙击民族主义复辟;二是毫无保留地认同民主。知道了他的经历,我们就能理解他的情感和这份道义力量。

1949年,联邦德国,也就是当时的“西德”成立了。这一年,二十岁的哈贝马斯进入哥廷根大学,学习哲学、心理学和文学。他当时还是个文学青年,对萨特的存在主义很着迷,阅读大量德国经典文学作品,广泛接触现代艺术和先锋派电影。他只用了9个学期就拿到了博士学位,学位论文是揭示和论证德国大哲学家谢林思想中的矛盾。导师的评审意见是:这个博士生有稀世才华,他既能熟练运用哲学史材料,又能找到哲学问题的现实切入点,这是两种很难同时出现的天赋。应该马上让论文作者担任新生讲师。

24岁的哈贝马斯,以“极优等”成绩成为德国战后的第一批博士,但他没有开始学术生涯,而是选择去做自由记者,写政治和文艺评论。他的关注点一直很广泛,不止哲学这一个方面。一年多以后,由于经济考虑,他才申请奖学金,进入学术研究机构,后来拿到了海德堡大学哲学助理教授的职位。

哈贝马斯在25岁结的婚,妻子是小他一岁的历史学家乌特,次年有了第一个儿子。如今,他们已经经历了六十多年的婚姻。乌特学识渊博,哈贝马斯的政论文章,都要先经过她的审定。在结婚三十多年的时候,哈贝马斯对人们说:“我夫人对我的重要性,我想要说两句。”大家以为他要第一次当众谈论私生活了,结果他接着说:“但是,无论我想说什么,都跨不过家庭审查的门槛。”哲学家的幽默,需要我们多反应几秒钟。

在30岁左右,哈贝马斯正式成了公共知识分子。也就是转入了我们要说的第二条线索:哈贝马斯参与的那些政治论战。这条线,一直延续到了今天。有人说,哈贝马斯的一辈子“不只是干出来的,也是斗出来的”。他在六十年里参加的各种名激烈政治争论,肯定数不过来,我们只能挑不同阶段、有代表性的两件。一件存在于学术界内部,是他挑战前辈大哲学家海德格尔。一件是德国的公共事务,关于修建欧洲被害犹太人纪念碑。

哈贝马斯说,是“容易愤怒的性格,让学者成了知识分子”。登上这个舞台,进入公共话题的讨论,就一定会引起一部分公众的不满,成为争议性人物。他的学术思想立场是属于温和派、反思派的,但他通过公开信、讲演、文章发起的那些批判,却相当尖刻激烈,语言很有攻击性,有时候是直接针对人身的,不管对方是学术权威还是当权政要,他没有丝毫的防守姿态。从二战后到默克尔时期,历届德国政府,差不多被他批评了一个遍。按照本书的分析,他在论战中这么干,是为了占有对所讨论概念的解释权。这也可以说是“斗争经验丰富”的表现。

在还是初出茅庐的青年学者时,他就敢于公开挑战当时德国、也可以说是全世界最大牌的哲学家海德格尔。二战期间,海德格尔和纳粹有牵连。但战后,他仍然光鲜地出入各种场合,看不出反思迹象。当他再版《形而上学导论》时,也没有收回其中支持纳粹的理论。这引起了哈贝马斯的愤怒。他发表文章,指责海德格尔把“有计划地屠戮数百万生灵”,仅仅表述成了“存在的历史”节点。他说,现在是时候“用海德格尔(的理论)来反对海德格尔了”。他列出哲学问题的条目,从学术上逐一严肃地批评海德格尔的缺陷。随后,海德格尔的拥护者指责他是“心理病态”,双方开始了持久的论战。一直发展到高冷的海德格尔也出来做回应。

当时,这还是后生挑战大师,没有动摇海德格尔的地位。30年后,当海德格尔去世,他和纳粹的关系重新被世人拿出来说事儿,这时的风向就变了,鞭笞海德格尔成了主流。而哈贝马斯则站出来反对全面贬低海德格尔,他说。这倒不是他的批判锋芒减弱或者绅士风度了,而是他认为,自己作为晚生的人,幸运地没有参与纳粹罪行,不宜于对海德格尔在二战的表现作道德评价。他的过失,主要存在于1945年后仍然拒不反思。

哈贝马斯在20世纪60年代开始崭露头角。他连续发表的重要著作,被哲学界称为是“令人生畏的学术成就”。在80年代,彻底确立了哲学家、社会理论家的地位,成为法兰克福学派的代表人物。这个哲学学派和马克思主义有密切联系,特点是不是从阶级开展批判,而是从文化、社会角度开展批判。所以,哈贝马斯的学说,对中国学术界甚至官方思想,都产生过很重要的影响。

在政治上,哈贝马斯的立场属于中性偏左。他希望人们将他的学术研究和政治活动区分开,但他的政治观点,也是学术的具体呈现。比如,他在政治上主张程序民主和宪政爱国主义。他的宪政爱国主义,简单地说就是“爱国就是爱宪法”,因为宪法是公约。他认为,传统的血缘和文化构建的民族认同,已经不适用于现代多元社会,人们需要宪法这种理性成果作为认同基础,构建当代政治文化。所以,当探讨德国的问题时,“民族感情”从来就不是他考虑的。

下面,我们来说第二件关于德国民族感情问题的论战。德国在1990年恢复统一。有人建议在柏林修建一座纪念犹太大屠杀的纪念碑,继续为罪行忏悔。这遭到了很多人的反对。哈贝马斯当时的好友,大作家马丁·瓦尔泽,就发表演讲说:“诚实正派的人没有否认过这段回忆。但是现在有人出于虚荣,把我们的耻辱当成了工具。”这番话引起在场上千名德国文化名人的喝彩,潜台词是:“都道了45年歉了,还有完没完了?”

这让哈贝马斯极其愤怒——你看,这位深邃的哲学家真是很容易愤怒,到八九十岁时,说起当下的欧美政治,他还是用“愤怒”形容自己的心情。在这场论战里,他擒贼擒王,直接谴责当时的德国总理浅薄轻浮,是个“媒体总理”。他说,纪念碑不只是哀悼死难者。一方面,它是象征自我批判和道德戒律,时刻告诉我们“不能再有奥斯威辛”;另一方面,这是显示德国和自己传统文化中的错误成分决裂的态度。只有彻底决裂,才能让德国人重获自尊。2005年,哈贝马斯终于在柏林的市中心,看到了这座由3000块水泥方块构建的纪念碑。有篇报道说:这位老人脸上还是有不满之色,似乎觉得周围的场景太轻松。记者问他在思考什么。他说:“现在说还不到时候。”

几十年来,哈贝马斯在论战中的遭遇,简单地说就是“左右不讨好”,有时还受到队友的炮轰。他激烈抨击伊拉克战争、科索沃战争,认为欧美国家必须尊重道德的普遍性原则,摆脱过去的战争逻辑。这种态度,是与整个西方的舆论为敌,他身边的很多人,包括儿子和亲密朋友,都不理解他的做法。至于其他人对他的恶意,经常延续几十年。

为什么他这么关注现实问题,如此好斗?我们要到下一个部分的内容,从他的思想里找答案。不过即便如此,当他1994年从法兰克福大学退休时,全世界还是向他无可争议的学术成就表达敬意,德国外长说:“哈贝马斯是我们的国家哲学家”。今天,他的身上早就贴满了各种标签,像“联邦共和国的黑格尔”、“公共良心”、“德国导师”;可也不都是好话,还有“法兰克福的暴脾气”、“迫害妄想症”,针对的主要是他的政治观点。

那么,我们还可以进一步追问:哈贝马斯对当代世界的关注和参与热情,除了人生经历,还有什么哲学上的原因?他说:当代哲学,应该继续尝试回答康德提出的那四个问题:我能知道什么?我应该知道什么?我可以期待什么?人类是什么?当代哲学陷入了过度专业化趋势,这实际上是死胡同。哲学家还是要试图去解释整体,为认识我们自己、认识整个世界寻找理性的解释。比如说,他对“可以期待”的人类社会,就有一种理想描述:人类要以世界公民社会的形态,维护持久的和平。那么,支持这个理想的学术依据是什么?这就是我们下面要说的第二部分内容了。

在开始之前,先来讲一个哈贝马斯的轶事。有一年,他在歌德大学演讲,现场一名学生举手打断了他,问他能不能说得简单点儿,他的理论实在太难了。现场有一半观众鼓掌赞同。哈贝马斯承诺,自己会尽量说得简单点儿,让更多的人懂。结果,另一半观众开始发出嘘声。哈贝马斯又对那些喝倒彩的人说:“你们放心,我虽然有这个好意,希望能说得让他们懂,但肯定实现不了这个效果。”

我下面的讲述,除了本书内容,还有哈贝马斯自己的演讲——毕竟演讲比哲学著作容易理解。我会努力寻找最可能在音频里说能清的方式。也许会因为简化而不够准确,但我肯定不会夹带我的私货,我也没那个本事。至少,我们还可以记住理论名字,和他得出的基本结论。

哈贝马斯说:“公共领域、话语和理性这三个概念,主宰了我的学术研究和政治活动。”我们就主要来说一下他的公共空间和政治共同领域理论。

这个理论的出发点,就是“人是什么”的问题。哈贝马斯认为,人是一种在公共空间中生存的政治动物。我们刚才说了,人与人的关系,是他从童年就开始思索的。直到八十多岁时,说起这个起源,他还说:“我始终不明白,自我意识为什么有本原性?难道我们不是首先在他人的目光注视下,才意识到自身的吗?他人的目光,有一种个体化的力量。”

确实,没有哪种动物出生时,像人类婴儿一样无助。就像他五岁时体验的那样,人类的成长,是在相互扶助、相互沟通、相互学习中完成的。他后来把这解读成:人只有在接受社会、进入公共空间,才成为一个人。这种公共性,既是内在的, 也是外在的。

人类分享文化的、进行互动的空间,就是公共空间。现代的公共领域,介于市民社会和国家政府之间,参与其中的人是互相平等的,在不受政权的干涉下,通过理性讨论公共事务,形成公共舆论监督公权力,这是一种抽象而合法的团结。西方近代社会的公共领域,产生于17、18世纪的英国、法国。当时的人们,在阅读和社交活动中,形成了一个松散但开放的交往网络。这个公共领域的关注焦点,逐渐从艺术转到了政治上。

但是,这种局面,只有在一个充满文化活力的公共空间里才有可能。哈贝马斯认为,20世纪以后,报刊等媒体开始为资本服务。公众舆论也被政治组织操纵。公权力扩大到私人生活之中,公共领域衰落了,公共属性变成了一种表演。他称之为公共领域的“再度封建化”。

针对这些问题,哈贝马斯提出了自己的解决理论。他把社会描述成“生活世界”和“系统”的动态结合。“生活世界”是由文化、社会和人的个性构成,包括上面说到的沟通行为。而“系统”,是经济和行政的基础设施,分别以金钱和权力为媒介。在理想状态下,系统是应该服务于生活世界的,并且为社会运行带来稳定性。

当系统出现问题,人们应该把交往行动作为黏合剂。哈贝马斯的代表性理论,就是“交往行动理论”,这套理论建立了他的哲学、社会学研究框架,涉及面很广。这里,主要介绍一下交往行动的意义。哈贝马斯认为:现代性的特征,是科学、道德和艺术分化成了独立领域。为了捍卫现代性和民主宪政制度,避免片面性危险——比如我们开头说的,那种把科技当作社会管理手段的倾向——就要通过交往,把不同领域的沟通力量释放出来。也就是说,彼此相关的人,要对行动和目的取得理解。

途径就是使用符合真诚性、真实性、可理解的语言,开启理性的商谈程序,通过沟通,做出修正。这就要说到他的语言学研究了。从柏拉图以来,很多哲学家把语言定义成一种表现媒介。但我们前面说了,哈贝马斯从小就觉得,语言首先是用于交往的。这个观点他一直没变,他认为语言不是世界的镜子, 而是为我们打开了进入世界的大门。

哈贝马斯说,这种时候,一个知识分子,不管是学哲学还是学物理的,应该不听命于任何一方,不偏不倚地、公开地使用所掌握的专业知识,尽可能地提供充足的论据,提高自己话语的水平。同时,知识分子不能把他们通过言语获得的影响,作为获取权力的手段。说到这儿,你应该就明白了:哈贝马斯的好斗,不只是性格原因,而是他认为自己作为社会公民、作为公共知识分子的本分。

哈贝马斯始终关注公共话题。清华大学政治学系任剑涛教授对此的解释说:“德国哲学一直就是政治哲学,这沿袭的是古希腊的传统。”确实,古希腊的哲学家,往往在公共领域发声来实现自己的荣耀。当年,苏格拉底自称是神送给雅典人的一只牛虻,他的存在,就是要让这个城邦感到不舒服,以免在昏睡中堕落。也许可以说,哈贝马斯就是西方政治文化的牛虻。

关于他对康德那个四个问题的思考,我们换一个比刚才更简明的角度。2006年,一些意大利中学生,给哈贝马斯写了封信,罗列了很多问题。哈贝马斯是这么回答的。学生问“我们什么时候能认识真理?”他回答“人类的思想总是出错。”学生问“认识真理有什么途径?”他回答“真理不只有一个,幸运的话,我们能获得有一定把握的认识。想在真理方面达成共识,就要依靠对话,摆出充分的理由。”学生问“我们什么时候能满足于自己的知识?”他回答“永远不会。”学生问“生活有意义吗?”他回答“人类历史上举出过很多理由,说明我们的生活和人类的生活有意义。除了一个一个地去验证,我们还有什么别的办法?”我很喜欢这些答案,这是属于一个求知者和行动者的答案。

这本哈贝马斯的传记,一共有六百多页。我只能从两个侧面,带你了解这位当今世界最负盛名的公共知识分子。我们最后来回顾一下。第一个侧面,是关于哈贝马斯的生平和学术、政治活动的关系。哈贝马斯是法兰克福学派的代表人物,他的人生经历很平淡,然而学术成就令人生畏。他始终关注时代和政治,和早年经历有关。先天性的唇腭裂,让他很早就开始思考人与人的关系问题和语言的问题。纳粹的罪行,让他毕生对政治保持着反思和警醒。哈贝马斯差不多一辈子都在进行政治论战,一直在毫无保留地把自己的观点公之于众。这也是在实践他的交往行动理论。在第二个侧面,我们简单了解了哈贝马斯的公共空间和政治共同领域理论。公共领域介于市民社会和国家政府之间。在这个领域里,人们可以通过充分理性的沟通,提高公开讨论的话语质量,来纠正金钱和权力系统带来的谬误。

撰稿:贾行家 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐惟杰

划重点

-

哈贝马斯是法兰克福学派的代表人物,纳粹的罪行,让他毕生对政治保持着反思和警醒。哈贝马斯差不多一辈子都在进行政治论战,这也是在实践他的交往行动理论。

-

公共领域介于市民社会和国家政府之间,人们可以在其中通过充分理性的沟通,提高公开讨论的话语质量,来纠正金钱和权力系统带来的谬误。