《古代中国的动物与灵异》 曲飞工作室解读

《古代中国的动物与灵异》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者是英国汉学家胡司德,他是剑桥大学客座教授,英国国家学术院院士,剑桥中国史学的新代表人物之一,主要研究领域是古代中国的思想史以及文化、宗教。

关于本书

胡司德在剑桥读研期间,研究李约瑟的名著《中国科学技术史》,发现这部巨著中关于中国动物学的内容太少,也不够精确,于是决定研究这个课题,以补前人之不足。他不是从生物学意义,而是从文化意义上来研究,通过阅读海量的中国古文献,写出了这本《古代中国的动物与灵异》。

核心内容

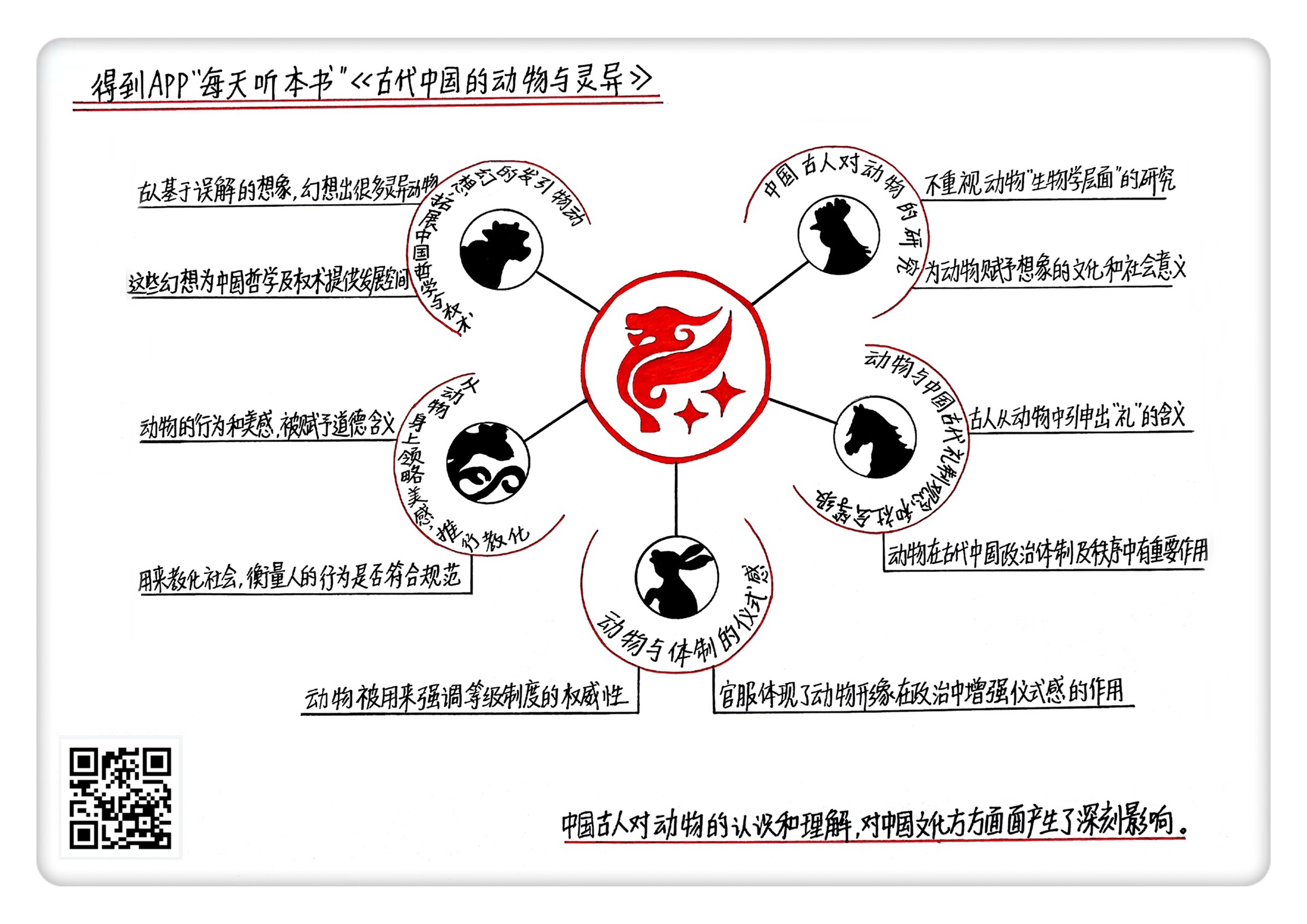

胡司德认为,通过研究古代中国人对动物的认知,可以观察到中国人的世界观。我们把他的主要观点归纳成五点:一、古代中国人不关注动物的生物学属性,并且认为这不值得研究;二、中国古人更看重动物的社会学意义,把动物视为社会秩序和权力体系的一部分;三、动物的形象被用来增强仪式感;四、动物被赋予美学意义,并且对应儒家的教化思想;五、对动物的幻想拓展了中国哲学和权术。综上,可以说,胡司德发现了动物在古代中国的政治、宗教、哲学等方面扮演的角色。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书叫做《古代中国的动物与灵异》,这本书的中文版大约31万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述本书的主要内容:中国古人如何认识和看待动物,动物又对古代中国的政治、社会、文化、伦理道德,以及审美观念,产生过哪些影响。

本书的作者是英国汉学家胡司德,他是剑桥大学客座教授,英国国家学术院院士,剑桥中国史学的新代表人物之一。

说起胡司德这本书的缘起,还有一段故事。那是在上世纪90年代,当时他还在剑桥读研,偶然读到了一些资料,就是李约瑟那套大名鼎鼎的《中国科学技术史》的相关笔记和档案——那可是一套七卷三十四册的巨著啊,换算成中文,少说也有3000万字,然而胡司德发现,这么一套煌煌巨著里边,关于中国动物学的内容,少得有点不成比例,而且从李约瑟参考的文献来看,他好像也没有在这方面太下功夫。这就让胡司德感觉,发现新大陆了。他决定研究这个课题,并且,他选的研究路径很独特,不是从生物学意义,而是从文化意义上来研究。终于,通过阅读海量的中国古文献(光是书后的参考文献名录就列了70页),他写出了这本《古代中国的动物与灵异》。

那在这本书里,有哪些“发人所未发”的新鲜内容呢?胡司德认为,通过研究古代中国人对动物的认知,可以观察到中国人的世界观。我们把他的主要观点归纳成五点:第一,古代中国人不关注动物的生物学属性,并且认为这不值得研究;第二,中国古人更看重动物的社会学意义,把动物视为社会秩序和权力体系的一部分;第三,动物的形象被用来增强仪式感;第四,动物被赋予美学意义,并且对应儒家的教化思想;第五,对动物的幻想拓展了中国哲学和权术。综上,可以说,胡司德发现了动物在古代中国的政治、宗教、哲学等方面扮演的角色。那接下来我们就从这五个方面,逐一来看一看胡司德揭示的,古代中国的动物与灵异。

先看中国古人对动物的研究。在这个问题上,中国古人可以说是漫不经心。胡司德通过研究战国、秦汉时期的文献发现,天文、医学、历法、占卜这些方面的文献很丰富,而同时期与动物有关的文本实在是少而又少。

这个情况,再横向对比一下就更明显,跟战国同时代的古希腊,已经有相当丰富的动物学研究资料,跟汉朝同时代的罗马,已经有老普林尼的《博物志》这样37卷本的自然百科全书。这么一比较,中国文献里关于动物的资料,就显得太匮乏了。

不光是资料少。中国古代文献对于动物的定义也相当浮皮潦草。比如,基本的分类就只有“禽”和“兽”这两大分枝,成书于汉代的《说文解字》,对禽兽的区别是这样解释的:“两足为禽,四足为兽”——这简直是对付事儿;反倒是成书更早的《尔雅》稍微认真点,说“二足而羽谓之禽,四足而毛谓之兽”。但同时还搞出一堆含糊不清的分类,比如,“鳞”就是指有鳞的动物,“介”就是指有甲壳的动物等等。但究竟是指什么动物,也没交代清,搞得后来的学者们争吵不休。

这种对动物分类学的不重视,让不少汉学家都感到很困惑,甚至美国汉学家薛爱华(就是我们讲过的《朱雀》的作者),他就曾经断言,古代中国就没有生物学、生态学的概念。

那么事实如何呢?我们可以说在这个问题上,西方汉学家看中国的眼光太“西方”了。如果说符合西方,或者现代定义的动物学,那中国古代确实没有,不过这不是中国古人缺少观察力,也不是对大自然没兴趣。比如,孔子就曾经让学生们多学习《诗经》,说不仅可以培养好的品质,还可以多识别“鸟兽草木之名”。司马迁在《史记》里也明确说“《诗》记山川溪谷禽兽草木牝牡雌雄”,就是说,《诗经》里关于自然万物,乃至动物的雌雄之别,都有记载。

这样来看,古代中国的学者们不是没注意到给动物定义、分类的问题,而是有意忽略了从动物学角度,而更倾向于把动物的定义拔高到了社会学层面。中国古人和西方人对动物的关注点不同。从这个角度上,或许可以说,中国与希腊罗马学术特征的分野算是自古有之。

那为什么会这样呢?胡司德认为,这是主观和客观因素共同造成的。主观上说,中国古人习惯于从文化意义上去理解动物,假如把动物物种定得太细,不同动物物种的品性、特征什么都了解得一清二楚了,你就没法为动物赋予某种意义,来传达你的理念了。另外从客观上说,中国古代的学者,以教化人、建立稳定的社会体制为终极目标,也不一定有剩余的精力去搞动物研究,再说那个时候也没有这个研究条件。

受制于这些主客观的因素,战国、秦汉时期的知识分子对动物的了解很匮乏,更要命的是呢,他们有时甚至还以这种无知为荣,觉得这是自己心无旁骛,“一心只读圣贤书”的体现。比如汉代著名的政治家,大儒董仲舒,他写过一本书叫《春秋繁露》。书里说自己因为勤奋治学,“三年不窥园,乘马不知牝牡”,连公马母马都分不出来,而在他看来,这还是件挺值得夸耀的事儿。

当然可能你会觉得不对,比如“伯乐”,他不就是因为精通相马而出名,并且受人尊重的吗?那我们就来说一说这个“伯乐”,他原本是春秋时候秦国的相马师,本名叫孙阳,擅长鉴别马的优劣,人们说他简直是掌管天马的星宿伯乐。一来二去,就用“伯乐”来称呼他了。后世把有识人之明的人叫作伯乐。不过伯乐的传说得以流传,不是因为后世推崇他鉴定马的技术,而是因为伯乐这个形象寄托了文人的一种理想:“学会文武艺,货于帝王家”——希望有伯乐这样的人来发掘、举荐自己,所以说,伯乐的盛名还是社会学意义上的而不是动物学意义上的。

由此我们就能发现,中国古代对于动物漫不经心的定义,导致了动物在中国文化里脱离了它们本来的生物属性,而被赋予某种象征意义,进而在社会秩序和权力体系里发挥作用。那么,动物们是怎么在中国古代体制中出场的呢?下面我们就来看看动物,与中国古代礼制观念和社会等级的产生。

在这我们要先探讨一下,都说中国是“礼仪之邦”,那么这个“礼”,它最初的含义是什么?简单说,“礼”体现的是一种秩序,它要求人,乃至万物,都处在自己最适当的位置上,这个位置,既是指地理位置,也指社会地位。古人认为,这种“各就各位”的状态,就是最理想的,代表着平衡、守序。

那么这个观念是怎么形成的呢?中国最古老的一本书《尚书》,其中的《禹贡》篇记载,大禹治水之后把天下划分为九州,那么这九州是根据什么划定的呢?作者提出一种可能,就是,以各地不同的物产为依据。后来的《逸周书•职方》就列出了各州的动物名单并标注上“其畜宜”,就是说这个地方适宜这些动物生存。《周礼》《汉书•地理志》的描述也差不多。作者解释说,这可能就是参考了动物的行为。因为我们知道,动物都有自己大致的活动范围,而中国古人主要的活动地区,就是所谓中原地带,气候差不多,也没有非洲那种季节性的动物大迁徙,所以在古人眼中,动物都是安守着自己的栖息地,不会越界。并且进而认为,这是一种我们应当遵循的、自然界的规范。

古人观察到这一点,就也开始效仿,比如前面提到的《周礼》,里边就规定不同地区的军队使用的旗帜、符节,都要跟他们这个地方的物产属性相符。比如多山地带用虎节(就是老虎形状的兵符),多水地带用龙节,等等,《管子•兵法》对于军队徽章也有类似的记载。这既是为了辨识,也有辟邪、祈祷的意思。

后来,这种认为人和物都应当待在自己的领地上不越界的观念,引申出了新的含义,就是强调人要安守自己的社会地位,不同社会等级,从身份、职业到待遇,都是不同的,有严格界限,而且这个界限是不可逾越的。这个就是“礼”。

我们举个例子来说,春秋时候郑国有一位著名的大臣叫子产,《论语》里有提到过,孔子对他评价还挺高。这位子产就说过,根据礼制的规定,只有君王可以享用“鲜”。这不是说只有君王才能吃新鲜的食品,“鲜”是指野外捕获的动物。这就是把自然界的食物链关系,对应到人类社会里了,就像食物链顶端的动物可以吃任何其他动物一样,对野生动物的使用权,也是王的一种特权象征。

从这就能看出,虽然“礼”要求人和动物都不能越界,但是,处在“礼制秩序”顶端的君王可以。历代君王们通常都会有苑囿,在里边养上来自各地的珍禽异兽。文献上也经常能看见边疆地区或者外国进献狮子大象之类中国没有的动物,君王们总是很乐意笑纳。这不是因为他们爱动物,而是因为,他拥有了一个地方的独特物产,就象征着那个地方对他的臣服。就这样,动物,被视为王权扩张的象征。

最有名的皇家苑囿,大概要数汉武帝的上林苑,司马相如写过一篇著名的《上林赋》来描述它。而汉武帝著名的“汗血马战争”,背后也是这个逻辑。为什么他要不惜代价发动这么一场大规模的战争,进攻远在西域的大宛国,真的就为了几匹马吗?恐怕不是这么简单,汉武帝当时正在全力向西域扩张,而他的上林苑里没有汗血马,就意味着汗血马的产地大宛没有向他臣服,所以必须获得汗血马,以此来向其他西域各国证明,他在这的最高权威。

动物对古代中国权力思想的影响,还体现在仪式上,这就是下面我们要讲到的动物与体制的仪式感。

说到这个,我们很容易想到古装剧,特别是明清两代,官服胸前有一块“补子”,上面画着不同的动物图案或者纹饰,不同品级,补子也不同,比如在明代,文官的补子上是飞禽,由高到低是仙鹤、锦鸡、孔雀等等,武官则是狮、虎、豹、熊之类的猛兽,这就是“衣冠禽兽”这个词的由来。而清朝用的是蟒袍,品阶由低到高,蟒袍的纹饰也是逐级递增的,最高级别的,那当然是皇帝的龙袍。这些就是动物形象在政治中用于增强仪式感的最典型例子。

不过这个传统,可不是明清才有,而是古已有之。《左传》里说,东夷族的首领少昊,在统治时期就采取了凤鸟立制。用鸟的名称来命名官职,管历法的叫凤鸟氏,管春分和秋分的叫玄鸟氏,管马的叫雎鸠氏,等等不一。虽然这些不能被视为信史,但凤凰、玄鸟这些动物形象,后来确实进入了中国人的信仰系统。

动物在官场上的应用,还体现在日常的迎来送往上。前面说过的董仲舒写的《春秋繁露》,里边就提到过,卿和大夫向上司或同僚送礼,要用雁和羊,因为大雁领头高飞,如同领导;羔羊跪乳,象征品德优秀。民间送礼也有规矩,比如士送礼可以用鸡,庶民送礼要用鸭。这个规定的含义是:鸡不为威武所屈,士应该学习;鸭子走不远,正是庶民的榜样。这就是把动物习性,引申为某种道德和行为规范,并且推广到社会上。

至于祭祀、历法这些代表“与上天对话”的场景,更是离不开动物这个媒介。《礼记》记载,天子祭社稷要用一牛一羊一猪,合起来叫“太牢”;诸侯祭社稷用一羊一猪,合起来叫“少牢”。平时的祭祀,天子、诸侯用牛,卿和士大夫用羊,士人用猪。

这就是借助动物,提升了等级制度的稳定性,强化了不同阶层的人各自的社会定位。但动物不仅带给古代中国人世俗的这一面,还有精神层面的影响。这就是接下来要说的:从动物身上领略美感,推行教化。

我们先说一个中国文学,特别是古诗词里常用的修辞方法,叫做:比兴。就是“借物言事”,要表达一个观点、抒发一种感情,不直接说,而是先说一个有关联的事物,以此来作为切入点。

举个例子,《诗经》第一篇《关雎》大家都熟悉,“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”你看诗的主旨是想说窈窕淑女,但不直接说,先说雎鸠鸟,这就是比兴。这种手法在中国文学中非常常见,而这背后的逻辑,就还是我们上面说的,中国古人,人为地为动物赋予了某些他们认为的品格或是象征意义。所以,在表达情感或是观点的时候,会把这些动物也写进去,用来增强效果。这也就是所谓“动物的社会学属性”,是人附加给它们的。我们再举个更通俗的例子,前面说到过,羊羔跪乳,小羊在吃母乳的时候前蹄跪地,古人认为这是为了答谢母羊的哺育之恩,是孝道的体现。而实际上呢,你看看羊的体型就知道,不跪着它吃不着啊。

所以,这种人为赋予的所谓品格,其实跟动物本身的习性都并不怎么搭边儿,但是古人不这么看,他们还是宁愿相信,这背后有他们所宣传的理念。由于历代的不断灌输,强化这种认知,所以这种观念在古代中国还是很深入人心的。就这样,一些动物行为,被赋予了人定义的社会意义,进而又被用来加强对社会民众的教化。

甚至这套教化思想发展到极致,人不但是师法于自然和动物,更反过来认为,可以用他们制定的这套道德和行为规范,来教化世间万物。

古人相当自信地认为,人只要有道德高度,有天地正气,就可以让猛兽乖乖听话。汉代文献记载了一个故事说,一个叫童恢的县令就曾经当面申斥两只吃人的猛虎,说“天生万物,以人唯贵”,你们怎么能吃人呢?然后他命令两只老虎低头认错,结果呢,老虎真就乖乖照办了。当然这个故事不但我们今天听了不信,东汉的唯物主义者王充就提出过质疑,他说“圣人不能使鸟兽为义理之行。”圣人再牛,也不可能让禽兽听你的——圣人毕竟不是驯兽师嘛。

除此之外,这种教化,还体现在与动物的相处之道上,这也是衡量国君行为是否适当的一个准则,比如:天子要定期狩猎,以此来彰显武力,但是又不能太过于沉迷,要是天天纵情狩猎,或是提笼架鸟,那就不太好了。从先秦时代起这就是一个合格国君的行为准则,比如齐国宰相晏子,就曾经严厉批评景公“耽于田猎”——太爱打猎了,把这当做一个十分严重的事劝阻。所以我们能够想见,后世的唐太宗玩个珍禽,见了魏征要赶紧藏起来。与动物嬉戏,在当时大概比在后宫嬉戏更不符合道德。

此外还有,按照礼的规定,禽兽“杀之非时”(就是在它还没成年,应该继续生长的时候把它宰杀了),这样的动物不得出售;怀胎的动物不能吃,即使是天子也不行,更不能用来祭祀,否则会招来祸端。有证据表明,在春秋战国时期,甚至为此出了专门的法规。

甚至作者认为,这种人和动物的相处之道,还演化出了中央和蛮荒地带打交道的原则:中央即“华夏”需要用耐心教育蛮夷之人,以实现对边远地区的和谐控制。

这本书的名字叫《古代中国的动物与灵异》,前面讲的都是动物,那最后一个话题我们来说说“灵异”,也就是古人对动物,或者是由动物引发的幻想。这种幻想,拓展了中国哲学和权术。

我们前面说过,古代中国人对动物缺乏“动物学角度”的观察,所以,他们眼中的动物,往往不是一个客观的实体,而是掺杂了很多想象成分的,变幻莫测的。特别是两栖类和爬行类,两栖动物,幼体和成体差别很大,就像蝌蚪和青蛙,而且它们时而在陆上时而在水里,爬行动物也要经历数次蜕皮,这在古人看来都是很神奇的。古代大哲人关注到物种变化并推演出一套阴阳理论,比如《庄子》,开篇就是“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知几千里也。化而为鸟,其名为鹏……”这就提出了阴阳转化的概念:鲲在水里为阴,但可以变成鹏,转化为阳。

两栖动物和爬行动物的变幻是动物的自然属性。但古代中国人肯定不止一个人会像庄子这样来解读这种现象,他们认为世界上一定存在着比爬行动物高级得多,但同样会变幻的神奇动物。在这种推理之下,像鲲鹏那样具有神奇力量的、存在于人们想象中的灵异动物,就批量出现了。比如《山海经》里记载的各种珍禽异兽,这简直就是中国古代版的“神奇动物在哪里”。

这些想象中的神奇动物,通常会集合不同动物的身体特征和功能。比如,麒麟是“麋身牛尾”,凤凰是集百鸟形状于一身,灵龟是蛇头龙颈身带五色之纹等等。集合最多的是龙,所以龙本事最大,变幻最多,被视为等级最高的物种。并且,在古人美好的想象里,这些灵异动物通常都是道德化的,代表了祥瑞,它们的出现,成了评判人世间治理水平的一个标准,天下大治的时候,它们就会出现,以示表扬,天下混乱的时候,它们就会隐去。

动物的表现,被视为人间重大变故的征兆,并且许多时候,这种征兆都被用来论证天下更替变化的合理性。相传周武王伐纣,有火云形成赤色鸟的形状,暗示周人将胜;刘邦起事,先斩了一条大白蛇,说自己是作为“赤帝之子”,斩了“白帝之子”,以此来证明起事实属天意。还有一些动物符兆,代表了将有坏事发生。

需要指出的是,动物的反常行为,解释权从来不在平民手里,要么是在圣人留下的文献里找答案,要么由士大夫或通学硕儒们自由阐释。这样一来,就给一些人提供了借题发挥的空间。每一次改朝换代,都有人拿这类事做文章,甚至刻意制造所谓“征兆”。比如著名的“篝火狐鸣”,陈胜吴广起事时,安排人偷偷学狐狸叫“大楚兴、陈胜王”——狐狸都知道“陈胜该当王”,可见这是天意。这种征兆,也不一定是通过动物作为载体,植物也行。比如隋唐更替之前有一首著名的儿歌《桃李章》,歌里唱到“杨花落、李花开”,就是暗指杨家,也就是隋朝要完蛋了,李家将会取而代之。这就是借用人对“征兆”的迷信,来制造舆论。

所以说,由于缺乏对动物“生物属性”层面的了解和研究,中国古人对动物有很多基于误解的想象,幻想出很多寄托他们价值观的灵异动物,而这些所谓“灵异”,又为中国哲学,以及权谋之术,提供了发展空间。

以上就是本书总结的古代中国人对动物的认识,以及动物对中国方方面面的影响,我们再回顾一下:

第一,古代中国人不重视对动物的“生物学层面”的研究,而是更注重把动物的特性和行为,赋予某种他们想象的文化或社会意义;第二,动物的形象,在古代中国的政治体制和社会秩序中,发挥了很重要的影响;第三,动物被用来增强仪式感,强调等级制度的权威性;第四,动物的行为和美感,被赋予道德含义,用来教化社会,同时,对待动物的方式,也成为一种标准,用来考量人的行为是否适当;第五,关于动物的幻想,拓展了中国哲学和权术的空间。

通过以上五个方面,我们就大致了解了本书的主旨:古代中国人对动物的理解与认识,以及动物对中国文化方方面面的影响。

撰稿:曲飞 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

本书发现了动物在古代中国的政治、宗教、哲学等方面扮演的角色:

第一,古代中国人不重视对动物的“生物学层面”的研究,而更注重把动物的特性和行为赋予某种文化或社会意义。

第二,动物的形象,在古代中国的政治体制和社会秩序中,发挥了很重要的影响。

第三,动物被用来增强仪式感,强调等级制度的权威性。

第四,动物被赋予美学意义,并且对应儒家的教化思想。

第五,关于动物的幻想,拓展了中国哲学和权术的空间。