《发明男性气概》 裴鹏程解读

《发明男性气概》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者吉尔默是纽约州立大学人类学教授、著名性别研究专家。针对“男性气概”这个课题,作者不仅查阅了各类文献资料,而且走遍全球不同地区,深入研究各种类型的文化中“男性气概”有什么特质。

关于本书

《发明男性气概》是一本深入讨论“男性气概”的佳作,本书提出:所谓的“男性气概”其实是被“发明”出来的。世界各地不同文化,都会通过一系列道德标准来引导、鞭策、约束男性。

核心内容

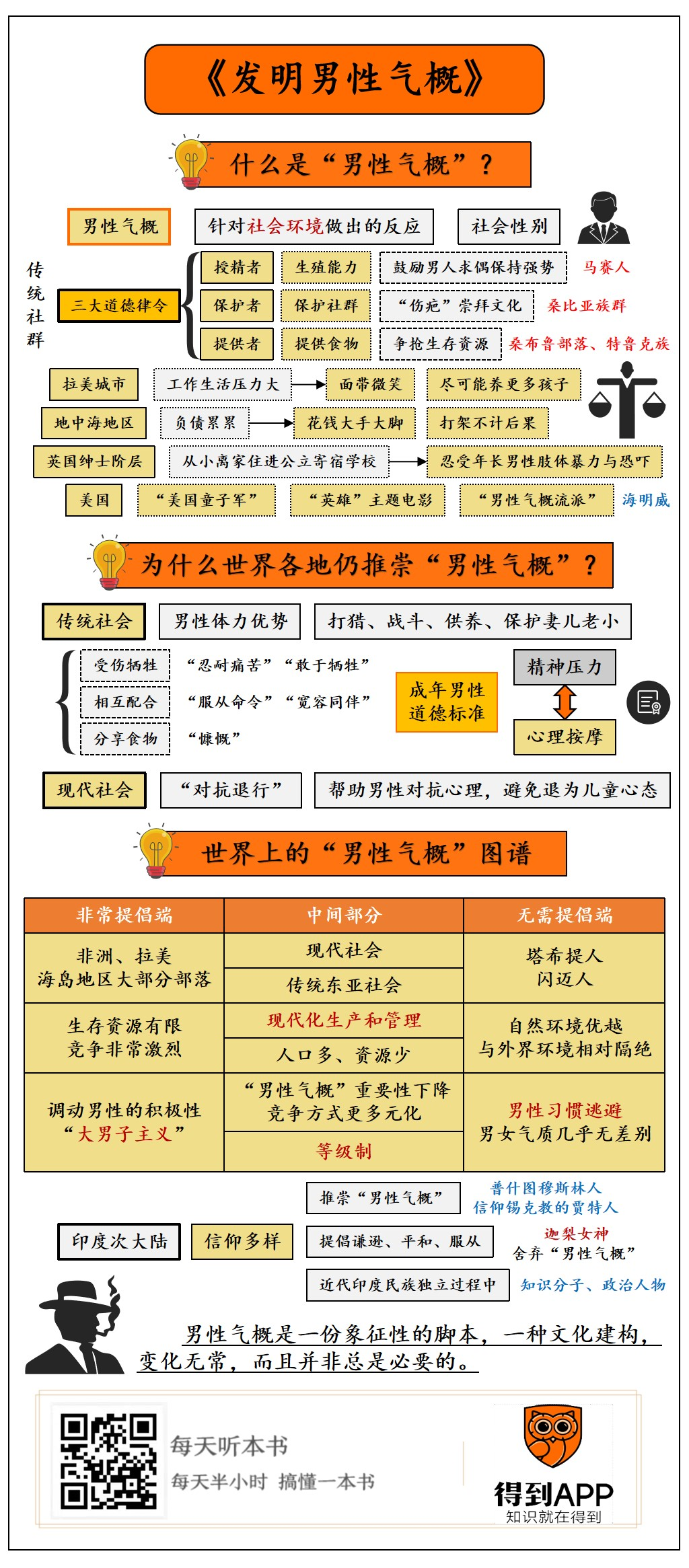

第一部分,所谓的“男性气概”是指什么?“男性气概”是怎么发明的?

第二部分,为什么世界大多数文化都推崇“男性气概”,而且标准相近?

第三部分,世界上有没有反对“男性气概”的文化?

你好,欢迎每天听本书,今天为你介绍的书是《发明男性气概》。

你可能发现了,网络上时不时就发生争论:今天的男孩子是不是越来越没有男性气概了?“阳刚之气”是男性的必备特质吗?“男子汉大丈夫,流血不流泪”这种观点过时了吗?

近几十年,有关女性主义的研究、写作越来越多,经典作品也不少,比如波伏娃的代表作《第二性》。但人们对男性气概很容易陷在刻板印象里,导致对男性气概的研究稍显不足。今天这本《发明男性气概》就是一本深入讨论“男性气概”的佳作,在欧美学界有很大影响力。波伏娃在《第二性》里写道:“男人是天生的,女人是后天形成的。”而《发明男性气概》作者大卫·吉尔默认为:“男人并不是天生的,女性似乎才是更自然的。”

本书作者吉尔默是纽约州立大学人类学教授、著名性别研究专家。针对“男性气概”这个课题,作者不仅查阅了各类文献资料,而且走遍全球不同地区,深入研究各种类型的文化中“男性气概”有什么特质。他发现,所谓的“男性气概”其实是被“发明”出来的。不仅传统社会、落后地区会有这样的现象,世界各地不同文化,都会通过一系列道德标准来引导、鞭策、约束男性。核心标准有三项:繁衍后代、保护弱者、以及供应食物。

下面,我们分三部分介绍本书精华内容。

第一部分,所谓的“男性气概”是指什么?“男性气概”是怎么发明的?

第二部分,为什么世界大多数文化都推崇“男性气概”,而且标准相近?

第三部分,世界上有没有反对“男性气概”的文化?

到底什么是“男性气概”呢?

作者综述人类学研究成果,提出这样一个观点:男性气概意识形态,是针对社会环境作出的反应。也就是说,男性气概其实是在社会环境的不断测试和磨练中,才逐渐形成的。

我们在讨论“男性气概”的时候,往往是在讨论,某种社会文化是如何认定一位成年男性的。比如,什么样的成年男人才是“真男人”?什么样的男人不够有“男人味”?

你看,我们在讨论“男性气概”的时候,不只是在讨论“生理性别”,更多的是在讨论男性的“社会性别”。生理性别是肌体构造决定的,而社会性别是文化环境认定的。

那文化环境是怎么认定一位成年男性的?

虽然世界上有各种类型的文化,但绝大多数文化在认定一位成年男性的时候,会使用一套类似的标准。

本书作者提到,一位成年男性要想被社会认可,他要具备三重身份:第一重身份,他首先是“授精者”,这里的“授”是“授予”的“授”,也就是可以让女人怀孕;第二重身份,他是“保护者”,能保护依附者免于危险;第三重身份,他还是“提供者”,能为亲属供应食物。

作者甚至把这三项内容叫作“三大道德律令”。一个身体已经发育成熟的年轻人,只有通过重重考验,同时符合以上三项要求,他才会被自己的社群认定为一位真正的男人。世界各地不同的社群,围绕这三项内容,衍生出各具特色的文化传统。

我们先说“授精者”这一项。

东非肯尼亚和坦桑尼亚边境山区,有一群马赛人。他们认为,如果一个男人有许多孩子,就意味着他是个“真男人”。许多孩子从哪里来呢?这就得说到男性的生殖能力。

生殖能力对马赛男人特别重要。马赛文化非常鼓励男人在求偶过程中,保持强势。作者听到这样一件事,有位非常年轻的马赛战士,主动追求一位年长的女性,并要求跟对方发生性关系。这位女性的年龄,跟他的母亲差不多。马赛男孩这么做只有一个目的,展示自己强大的性魅力,成为“真男人”。

说完第一重身份“授精者”,我们再说第二重身份”保护者“。

对一个社群来说,男性最重要的作用,是作为社群的“保护者”。而要想保护社群,男性就要有强健的体魄,以及不错的勇气、忍耐力。所以,很多社群男孩子成年礼的主题,都是身体素质和心理素质的考验。

在太平洋西部的新几内亚岛,有个桑比亚族群。这个族群的男性成年仪式中,有一项“流鼻血”环节。操作方法很简单,也很粗暴:找一根坚硬而锋利的草,从男孩的鼻孔向上刺,直到他的鼻孔鲜血直流。男孩子如果感到疼痛,那就大声吼叫。这项仪式的意义非常深刻,这是要让即将成年的男孩们,逐渐适应“保护者”这个角色,提前熟悉在战场上流着血,咆哮作战的感觉。

类似状况,在全世界各地都有。比如,在非洲的桑布鲁部落,男孩成年要经历非常血腥的割礼仪式。这个仪式当然没有麻醉措施,男孩们必须忍受剧痛。如果谁哭了起来,或者把头扭过去,甚至眨了一下眼睛,那他就不配成为男人,他会长期沦为大家的笑柄。这听来有点夸张,甚至有点残酷,但也很好理解。部落之所以给男孩们那么大的精神压力,就是为了节省成本、提高效率,尽快把男孩推向成年阶段,让他们承担起“保护者”的角色。

为了鼓励男性承担起责任,很多社群都会有“伤疤”崇拜文化。你可能看过一部电影,叫《黑豹》。电影里的终极大反派有个癖好,他每杀死一个人,就在身上划一道疤痕。他的全身布满了密密麻麻的伤痕,所以,人们把他叫作“杀人魔头”。

这部电影的情节并不是凭空虚构。由于保护社群总免不了负伤,这个时候,伤疤就不再是丑陋的象征,也不是鲁莽的表现,而是一个个“荣誉勋章”。西太平洋地区有个特鲁克族,成年男性受伤后,总是拒绝包扎处理,甚至他们还会想办法让伤口恢复得慢一点,并且人为制造一些伤痕四处炫耀。归根到底,这都是部落在鼓励男性更努力地承担起“保护者”的角色。

男性还有第三重身份,“提供者“,也就是给自己的家人提供食物。“提供者”身份对男性有更高要求。很多时候,只是身体强壮、勇敢果断并不能获取食物。当遇到自然灾害,当迁徙到陌生环境,要想维持生存,还需要运用智慧和经验来应对。

因此,很多社群对男人的考核,都围绕争抢生存资源展开。比如,前面提到的非洲的桑布鲁部落,男孩要想娶妻生子,需要先接受野外生存考验。考验的内容包括偷窃牲口、劫掠别的村庄。

还有特鲁克族,男孩成年后,就得驾驶很小的独木舟,在鲨鱼出没的深海,用鱼叉潜水捕鱼。划独木舟、深海潜水捕鱼,哪一项都很危险,需要有高超的技术,和过人的胆量。但有谁胆敢打退堂鼓,他们就会被同胞瞧不起,毕竟这是他们养家糊口的基本生存方式。

很多时候,社群会遇到食物不够的情况。这个时候,如何分摊有限的食物就变得很重要。所以,男性作为“提供者”,不仅要勇敢、智慧,还得慷慨。美洲的梅希纳库人,把慷慨看作是“男性气概”的一部分。男性必须要慷慨无私地分享自己的战利品。贪婪、吝啬的男性会被人看作寄生虫,遭人白眼。

说了这么多,男性作为“授精者”“保护者”“提供者”,好像是传统社群才会有的现象。其实,在欧洲、美洲的现代社会,情况也差不多。

作者引用了美国人类学教授奥斯卡·刘易斯的研究成果。奥斯卡长期观察拉美地区。他发现,在拉美的城市里当个“真男人”太辛苦了。他们面对工作和生活中的各种压力,必须得“带着微笑”。更重要的是,即使承受压力,他们也要尽可能养更多的孩子。因为,孩子多,才能说明他在“性”方面表现得好。

在地中海地区,“真男人”的形象两千年来基本没变过,一个男人即使负债累累,花起钱来,也一定大手大脚,打起架来,一定不计后果,活脱脱地“死要面子,活受罪”。

不只是欧美的普通民众,英国绅士阶层也同样倡导“男性气概”。绅士家庭的男孩,在很小的时候就得离开母亲,离开家庭,住进公立寄宿学校。很多人以为,既然是绅士子弟的学校,那绅士风度少不了,同学之间必然谦让客气。其实,在这样的学校,小绅士们除了要完成繁重的课业,还要忍受年长男性的肢体暴力与恐吓。

奇怪的是,孩子们的家长默许这一切的发生。家长觉得,只有经历公立寄宿学校的锻炼,才能把孩子培养为有用之才,用他们的话说就是“制造出有着武士风格的、可供利用的精英”。

英国诗人吉卜林写了一首著名的短诗,题目是《如果》。诗只有四行,我在这里给你读一下:

“如果你奔跑着,以货真价实的六十秒累加,

冲抵不留余地的一分钟面值,

世界是你的,其中的每事每物属于你,

而且——更重要的是——你将是个男子汉,我的儿子!”

这首诗在英语世界广泛流传,诗中提倡的“男性气概”被美国文化继承下来。

美国文化非常推崇“男性气概”。你可能听说过,美国有个青少年组织,叫“美国童子军”。“童子军”的创立者,一百多年前就明确提出:“男性气概是由严苛的训练而成就的人为产物”。直到今天,“童子军”手册里还明确提到,要培养“独立的男性气概”,要“让小男孩成为大男人”。

今天,美国的“英雄”主题电影,在全世界有广泛影响力。比如金刚狼、绿巨人、美国队长等,这些英雄人物都充满“男子气概”。另外,也有不少英雄是女性,比如黑寡妇、猩红女巫、惊奇队长。奇怪的是,这些女性英雄的形象竟然跟男性英雄差不多,勇猛、暴力、慷慨,而且经受过不少磨难,好像只要是英雄,就必须要有“男性气概”。这正体现了“男性气概”在美国文化中的巨大影响力。

作者还提到,美国文学领域有个独特的流派,就叫“男性气概流派”,开创者是大名鼎鼎的海明威。这个流派主张:“无人生来就是男人;你得赢得男性气概,这表明你足够优秀,足够勇敢。”到现代,这个流派已经发展到第四代,声势非常浩大,深刻影响着美国社会,尤其是中下层的美国白人男性。就像美国剧作家阿瑟·米勒的《推销员之死》里的那句话:一个男人不能赤条条来,又赤条条去;一个男人必须做出些什么来!这可能是很多美国白人男性的信念。

“男性气概”还影响着美国政治。作者举了一个很夸张的例子。美国政治中有非常明显的“身高歧视”。1988年的美国总统选举有两位候选人,一位是杜卡斯基,身高173厘米,曾三次担任马萨诸塞州州长,政治经验丰富。另一位是身高188厘米的老布什。两个人身高相差15厘米,在电视辩论的时候,观众把这一点看得格外清楚。后来,老布什赢得了美国总统选举。他的成功当然有很多因素,但身高给他带来的优势,最容易被人看到,也最常被大家提起。

所谓“男性气概”其实有不少副作用。比如,男性承担了很多责任,也掌握了更多的权力,造成男性、女性权力不平衡。同时,男性也背负了过重的压力,为了显得自己是“真男人”,不少男性“人前显贵,背后受罪”。

既然很多“男性气概”带来的副作用显而易见,为什么全世界各地那么多文化仍然推崇“男性气概”呢?

这其实是千百万年来,社群为了生存和延续,采取的不得已的手段。从古至今,所有的社会都面对两个任务,一个是生产,一个是再生产。生产就是经济活动,获取食物等生活物资,解决生存问题。再生产,就是繁衍和养育后代,解决延续问题。

这个时候,传统社会的男性和女性就要进行一定的分工。在身体条件方面,女性有怀孕、哺乳的特点,所以主要负责再生产。男性在体力方面更有优势,所以他们的分工是打猎、战斗,供养、保护自己的妻儿老小。

但传统社会打猎、战斗非常危险。面对凶猛的野兽,手持长矛的敌人,人类会本能地选择逃避。如何敦促男性承担起自己的责任呢?

各个社会便逐渐筛选出一系列的道德观念,把男性需要承担的责任和这些道德挂钩。打猎、作战免不了受伤、牺牲,所以“忍耐痛苦”“敢于牺牲”就成为“男性气概”的一部分。打猎、作战需要互相配合,所以“服从命令”“宽容同伴”也成为“男性气概”的一部分。外出打猎,常常好几天也没什么成果,所以“慷慨”变得很重要。有食物共同分享,能保全集体的共同利益。

不同的社群都会把男性的各项责任“打包”,变成评价成年男性的道德标准。这个措施很有效,道德标准一方面可以形成精神压力,迫使成年男性扛起责任,未成年男性做好准备;另一方面,这也是一种心理按摩,能调动男性的积极性,让他们为了成为“真男人”而心甘情愿地为群体服务。也就是,让个人和群体的目的达成一致。

不过,到现代社会,打猎、战争这样暴力的生存方式早过时了,为什么“男性气概”仍然存在呢?

作者提到一个很有意思的观点,叫“对抗退行”,意思是“男性气概”有助于男性对抗自己的心理,避免退化为儿童心态。

作者借鉴了人格心理学的观点。婴儿在出生后,会建立起一种初级自我认同。由于婴儿是由母亲长期抚养的。所以,婴儿的自我认同是跟妈妈绑定在一起的,分不开的。但是,当婴儿逐渐长大,变成男孩和女孩,男人和女人。这个问题会凸显出来。

女孩和母亲都是女性,气质是统一的。在跟母亲相处的过程中,女性气质会得到进一步强化。但男孩就有点麻烦,随着一点点长大,男孩要想融入社会,就要在自我认同中,把母亲分离出去。

这件事情说起来容易,但做起来很困难。男孩刚来到世界最初几年是跟母亲一起度过的。被母亲照看时的那种温暖、幸福、安全感,会让男孩不愿意离开母亲。其实,很多时候,成年男性在绝望、恐惧的时候,也会下意识地喊“妈妈”,就像瞬间倒退回幼稚的儿童时期。这就是作者所谓的“退行”的心理状态。

如何对抗男性在成长过程中的“退行”的心理状态呢?

除了靠男性自己的努力,社会也在想办法应对。社会想到的办法,就是整合出一套有关“男性气概”的道德标准。这套标准就像是马路两旁的护栏,帮助男性更准确地选择自己的那条路。另外,这套标准也像单行道上的升降杆,只许向前不能后退,避免男孩在成长过程中,退回舒适的婴儿时期。

那是不是世界上所有的社群,都推崇“男性气概”呢?

当然有例外。

太平洋有个塔希提岛。19世纪中叶,欧洲探险者库克船长第一次来到塔希提岛。从那个时候开始,人们逐渐了解了塔希提岛独特的文化。

塔希提文化的独特之处,就是这里的男性和女性除了生理外,几乎没有区别。男人并不比女人更具攻击性,女人看起来并不比男人更柔弱。很多男人在家做饭,女人在户外工作,甚至有不少女人在家里殴打自己的丈夫。法国画家保罗·高更说,当地“男女不分”,“女人的体内带男性气概的东西,而男人的体内有些女性气质的东西”。

塔希提文化最突出的特点,是每个村落都有一位“玛户”。“玛户”就是过着女性生活的男性。他们会拔掉自己的胡子,穿成女人的样子,学女人说话、跳舞、唱歌。他们心灵手巧,可以缝制衣服。村民并不排斥“玛户”,当本村的男性找不到妻子的时候,还会主动找这位“玛户”发生性关系。你看,“玛户”其实把社会性别这个层面的男性与女性打通了。

塔希提的情况并不是个案。马来西亚中部有个闪迈人群体。闪迈人跟塔希提人有点像,男人女人一起干活,也不区分男性和女性的私人领域,或者说,闪迈人并没有“私人物品”这个概念。有人来串门的时候,客人会随便翻看家里的东西,他们不仅不会有所顾忌,反而充满期待,希望发现一些惊喜。

闪迈人的“友善”“随和”确实有点过头。他们反对发怒,反对吵架,甚至反对大声争论。他们觉得噪声“会吓到人”。既然都不吵架,那就更别说打架了,连任何竞赛也不应该举办。他们觉得,竞赛会让人紧张,给人压力,这不好。

作者还提到个很有意思的情况,如果遇到大型动物入侵村庄,村民们总是全部躲起来。等动物破坏完村子,走了以后,村民再出来打理。这样的事情循环往复,村民们既不联手对抗入侵者,也不想办法设置防御工事。

塔希提人的男女平等、闪迈人的平和友善,好像有点让人难以理解。为什么“男性气概”在这里完全发挥不出作用呢?

这是因为,这里的男性没必要具备“男性气概”。前面提到,“男性气概”可以激发男性承担起更多责任,为社群服务。但塔希提人和闪迈人的自然环境很优越,到处都有可以充饥的食物,所以男性没必要扮演“提供者”角色。而且,他们的社群与外界环境相对隔绝,几乎没有强敌入侵,男性也不需要扮演“保护者”角色。即使遇到危险,他们也会选择逃避,一走了之就好了。毕竟逃到哪里,都能活下去。所以,竞争意识、冒险精神、慷慨、服从这些“男性气概”包含的品质都可以抛弃。用作者的话说,在男人习惯战斗的地方,男性气概是重要的。而在男人习惯逃避的地方,男性气概就不重要了。

话说回来,塔希提人、闪迈人那样优越的生活环境可遇不可求。地球的大多数社会,资源还是相对缺乏的,竞争也就不可避免。所以,“男性气概”还是有市场的。

作者假设,如果把“男性气概”重要性作为一个指标,再把各个文化排列起来,这时,你会看到一个连续的图谱。

图谱的一端,非常提倡“男性气概”,这就是非洲、拉美,还有海岛地区的大部分部落,这些社群的生存资源有限,竞争非常激烈,所以,部落要通过“男性气概”来调动男性的积极性。这些地区盛行“大男子主义”,男性权力大,压力也大。

图谱的另一端,是塔希提人和闪迈人,他们在优越的自然环境中生活,不需要竞争,因此不需要“男性气概”。这些地区,男女气质几乎没差别。

那图谱的中间部分是有什么呢?

可能是现代社会。现代社会的压力很大,竞争也更激烈,但现代化生产和管理,让竞争方式更多元。男性体力优势变得不那么重要了,所以“男性气概”的重要性有所下降。

除了现代社会,其实,传统东亚社会也在这张图谱的中部。传统的东亚社会,人口众多、资源总是显得不够,竞争非常激烈。“男性气概”被长期提倡。同时,传统的东亚社会也拿出第二套应对方案,这就是等级制。通过等级制适当控制“男性气概”,可以让社会各阶层各安其位,减缓社会动荡。

有个群体很特殊,它拒绝站在这个图谱的任何一个位置。这就是生活在印度次大陆的民众。印度次大陆生活着很多不同的族群,他们有各种各样的信仰。大多数信仰都推崇“男性气概”,比如普什图穆斯林人认为,普什图男人必须给世界呈现出“鹰的雄姿”。信仰锡克教的贾特人认为,男人就应该送礼。当一个男人持续不断、炫耀性地分发礼物时,他一定是魅力十足的。

与此同时,印度次大陆的很多宗教,都在提倡谦逊、平和、服从。印度很多民众都普遍崇拜迦梨女神。迦梨女神是印度教中的恶魔女神,她会给人类降下灾祸。但她也有善良、温柔、像母亲一样的另一面。这里有个前提,她的信徒要放弃一切私心杂念,完全顺从。换句话说,民众需要舍弃“男性气概”。

不过,到近代印度民族独立过程中,很多知识分子、政治人物,又在提倡“男性气概”。你看,“男性气概”与印度文化分分合合、纠缠不清。很难在图谱上给它找到一个合适的位置。

最后,我们总结一下本书精华内容。

“男性气概”并不是天生的,而是社会文化“发明”的。在竞争激烈的社会环境中,社群为了存续,为男性规划了“授精者”“提供者”“保护者”三位一体的身份。

但人生来都想过舒适的生活,为了避免男性懈怠,社群便把男性的工作和道德捆绑起来,一方面迫使成年男性为了名誉而奋斗,另一方面提醒未成年男性做好准备,承担责任。

不过,在资源丰富、缺少危险的地区,“男性气概”就不那么必须了。在竞争方式更多元的现代社会,男性体力优势的价值不断下降,“男性气概”似乎也显得没那么不可或缺了。总的看来,世界不同文化中的“男性气概”会呈现出一个渐变图谱,从“大男子主义”开始,到最后,男性和女性的气质几乎没有差别。

就像作者说的:男性气概是一份象征性的脚本,一种文化建构,变化无常,而且并非总是必要的。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

我们在讨论“男性气概”的时候,不只是在讨论“生理性别”,更多的是在讨论男性的“社会性别”。生理性别是肌体构造决定的,而社会性别是文化环境认定的。

-

男性气概是一种文化建构,变化无常,并非总是必要的,它与社会竞争的方式和激烈程度有关。