《去家访》 徐学勤解读

《去家访》|徐学勤解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的书是《去家访》。这个家访的对象,不是中小学生,而是广州一所二本院校的年轻大学生。本书作者黄灯,就是这群大学生曾经的班主任,也是非虚构作品《我的二本学生》的作者。

《我的二本学生》出版于2020年,是当年的现象级畅销书。它几乎是在一夜之间引爆了“二本学生”这个话题。长期以来,二本学生在公共舆论场里的存在感非常低,是一个被忽视和冷落的群体。一般人关注的,永远是那些名校学生;就连“小镇做题家”这样的自嘲,似乎也成了名校学生专属的特权。但《我的二本学生》出版以后,人们忽然意识到,二本学生占据了中国大学生群体的半壁江山。他们的学习状况、精神状态、就业情况,更能反映中国高等教育的成败得失,需要给予额外关注。得到听书之前也解读过这本书。

作者黄灯之所以会持续关注二本学生,是因为她从博士毕业起,就在广州的一所二本院校——广东金融学院任教,前后长达十多年,教过4500多位学生。除了上课,黄灯还担任过班主任和院长,每天都在跟不同年龄、不同出身、不同个性的学生打交道。从这些学生身上,她既看到了教育对个人涵养和性情的正面塑造,又看到了应试教育在大学生身上留下的种种顽疾,还看到高等教育大众化之后,“文凭贬值”带来的现实挑战。可以说,二本学生这个群体,是理解中国教育乃至中国社会的重要窗口,具有反复审视的价值。

不过,《我的二本学生》这本书,讲的主要是学生们的当下。随着和他们的接触越来越多,黄灯还想了解他们的过去,想知道他们是从怎样的“来时路”,一步一步踏进大学校门的。为了达成这个心愿,黄灯从2017年开始,花费五年时间,在节假日走访了20多个学生的家庭。她乘着火车、大巴、摩托车、电瓶车,去到云南腾冲,安徽怀宁,广东郁南、阳春、东莞、潮汕等地,走进学生们的老屋和新居,参观他们曾经就读的中小学,去到他们的父母辛勤劳作的田园、茶山、车间,去感受学生的成长环境,也去体验每个家庭为孩子的教育所做的努力。

通过家访,黄灯看到了学生们与课堂上截然不同的一面,产生了巨大的思想震撼。她讲,自己刚开始做老师的时候,一度以为:讲台下的学生之所以没能考进更好的大学,是因为他们学习“不够用功”。但在多次家访以后,她逐渐认识到,自己的学生大部分来自偏远的县城和乡镇。为了考上大学,他们不但自己要异常努力,还需要整个家庭,甚至两三代人的全力托举。他们可能是整个家族、乃至全村唯一的大学生;他们曾经就读的,可能是当地最好中学的尖子班。只不过,教育资源的分布和信息的流动是不均衡的,学生们拼尽全力,也只能考上一所二本院校。即便如此,在父母眼里,子女能考上大学,依然是莫大的骄傲,是家族中从来没有人实现过的壮举。而学生们自己,在曲折的成长道路上,也积累了丰富的个体能动性。他们很少贬低自己,总是在竭尽所能,应对生活中的新挑战。

为了给这些真实的故事留下记录,黄灯从她的家访经历里,选出了12段,在2024年出版了这本《去家访》。作为《我的二本学生》的续篇,全书的中心人物虽然是那12位学生,但他们的父母、祖辈、邻居、发小都有出场。三代人的回忆和讲述,串联起了中国社会过去几十年的沧桑巨变,也再一次凸显了教育的重要性。黄灯没有试图给所有疑惑找到答案,但她用敏锐的洞察力和出色的文字功底,记录了问题的不同侧面。不管你是一位家长,还是教育话题的关注者,你都能从这本《去家访》讲述的故事里,延伸出更多、更深刻的思考。

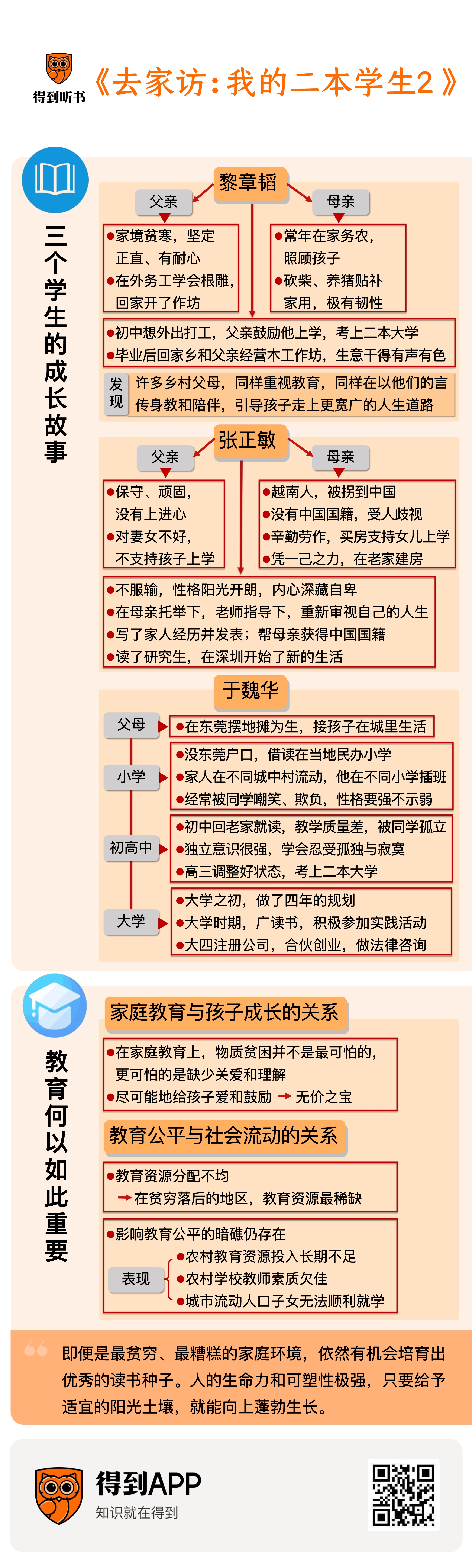

接下来,我就分两部分,为你解读本书的主要内容。首先,我想和你分享书里最打动我的三个故事。它们也许和我们的日常生活差异很大,却足够震撼人心。在第二部分里,我会从这些真实的家访故事出发,去探究两个更大的社会议题,也就是:家庭教育与孩子成长的关系,以及教育公平与社会流动的关系。

好,我们先来听故事。

2017年暑假,黄灯第一次做家访,是去云南腾冲的一个偏远的村庄。那里有绵延起伏的高黎贡山,与缅甸接壤,从广州过去要花两天两夜。黄灯在腾冲的学生叫黎章韬,是个爱读书的小伙子,但在大学课堂上总是沉默寡言,不怎么引人注目。其实,这背后是有原因的。黎章韬的父亲生于1970年,三个月大时就没了爸爸,被迫跟着母亲,也就是黎章韬的奶奶,寄居在新组建的家庭里。这位父亲从小喜欢画画,很有艺术天赋,但在一贫如洗的农村重组家庭里,根本不受重视。他只读到初一,就被迫辍学,14岁进了矿山干活,后来又去缅北当伐木工。1991年黎章韬出生时,他的父亲只有21岁。按照当地的传统,结完婚、生完孩子,就得分家单过了。从此,黎章韬一家三口,在一处简陋的茅屋里生活了整整14年。

走进黎章韬家的老茅屋,黄灯感到触目惊心。说是“房子”,其实就是拿几根木头搭了个架子,顶上铺一层茅草,再用竹子在外面编一圈篱笆。屋里只有一间厨房、一间堂屋和一间睡房。家里的粮食没地方摆,就堆在床底下。腾冲的气候湿润多雨,粮食经常受潮发霉,但早年间,因为家境窘迫,他们根本不舍得扔。在黎章韬的记忆里,小时候家里经常吃“五颜六色”的米饭。长大后他才知道,那是用发霉的米煮的。

这么一个贫寒的乡村少年,是怎么走出大山,考上大学的呢?黄灯发现,家庭教育非常关键。黎章韬的父亲虽然境遇坎坷,没读过多少书,却是一个坚定正直,很有耐心的人。他在缅北打工时,不仅洁身自好,远离当地的毒品和暴力犯罪,还学会了根雕的手艺。黎章韬十几岁时,父亲回到腾冲,开了一家木雕作坊,家里的经济条件渐渐有了改善,也搬出了茅屋。母亲则常年在家务农,一边拉扯孩子,一边砍柴、养猪、卖米线贴补家用,极有韧性。

在这样的成长环境下,黎章韬很早就懂事了。他不仅会帮母亲做力所能及的家务,还跟小伙伴一起捡废品、卖冰棒。初中时,黎章韬的不少同学选择了退学,外出打工,他自己也有点心动。这个时候,父亲主动找他谈了一次话,告诉他:我不想你走我的老路,半世奔波。只要你想读书,还读得进,我一定支持你。这些话,黎章韬都听进去了。他的学习成绩一直都不错,后来也顺利考上了黄灯当时执教的二本院校,实现了从山村到大城市的“人生突围”。

不过,黎章韬毕业之后的选择,一度让黄灯有些担心。他放弃了广州的一份银行工作,回到腾冲老家,和父亲一起经营木工作坊。黄灯有一阵没见他,担心他过得不好。但到腾冲一看,黎章韬已经通过互联网,把家里的生意营销到了外地,买卖干得有声有色。大学时代积累的眼光和技能,他是一点都没浪费。黄灯也见到了黎章韬的父亲,这个中年人依然保留着过去的习惯,定期要和儿子喝茶谈心,用朴实的语言告诫他:“不能吸毒,不能醉酒,不打麻将,不浪费时间。要好好过日子,好好谋事情。”

黄灯感慨地说,她在广州,见过不少城市中产家庭的父母,为了孩子的教育操碎了心。但在黎章韬的父亲身上,她发现:许多乡村父母,同样重视教育,同样在以他们的言传身教和陪伴,引导孩子走上更宽广的人生道路。从世俗角度看,黎章韬从广州回到腾冲,似乎是一种后退。但他有和睦的家庭关系,有亲人的理解支持,能把大学时代习得的知识付诸应用,这已经是一种成功了。经历了高等教育的淬炼,黎章韬的人生会比他的父辈有更丰富的可能性。

说完了黎章韬,我们再看第二个学生。她叫张正敏,是个女孩,出生于1996年。某种程度上,张正敏要比黎章韬更为不幸。黎章韬虽然家里穷,但父母是关爱他的,也很重视他的教育,童年还算幸福。但张正敏的少年时代,却是极其灰暗的。她自己讲:“从小学到初中,再到高中,爸爸从来没管过我,全靠自己悟。”

张正敏的家乡,在广东西南部阳春市的山区。这里距离珠三角只有200多公里,但在上世纪90年代,却是远近闻名的贫困村,许多男性都娶不上老婆。张正敏的父亲生于1963年,他到快30岁的时候,还是个“光棍”。后来,有人从越南贩卖年轻女性到当地,张正敏的父亲就以2800元的价格,把一个越南女子带回了家。这个越南新娘,就是张正敏的母亲。像这样被拐卖到当地的“越南新娘”,一共有十几个,张正敏的小姨和婶婶都是。她告诉黄灯,父亲比母亲要大12岁,两个人的性格、思想、语言截然不同。换作是在平时,这两个人根本不可能组成家庭。

在张正敏的印象里,父亲从年轻时起,就是一个保守、顽固的人。他以种地和开拖拉机为生,没有太多上进心,不愿走出大山,甚至连省城都没去过。母亲因为是拐卖来的,没有中国户籍,在村里长期受人歧视。但父亲非但不护着母亲,反而和邻居一起,管自己的妻子叫“越南婆”。母亲曾想过要逃回越南,但看到张正敏和她的哥哥嗷嗷待哺的样子,终究下不了狠心。她开始种橘子、砍竹头,自己攒出了一笔积蓄。2005年,9岁的张正敏已经被母亲送到附近的镇上读书,每天在家和学校之间往返,要走两个多小时山路。母亲心疼孩子,听说镇上有人要卖旧房子,就拿出全部的家底两万块钱,把房子接了下来。这样一来,张正敏就可以留在镇上读小学和初中,有了走出大山的希望。她回忆说:“至今我仍旧感激妈妈当初的决定,因为她,我才能够接触到更好的学习资源,才有今天的我。”

对母亲的这些决定,张正敏的父亲完全持反对态度。他不仅认为,女孩子没有必要读书,还撺掇张正敏的哥哥初中就辍学,外出打短工。正敏的学费,父亲没有出过一分钱,都是靠母亲种橘子、卷鞭炮、洗盘子,一分一厘挣出来的。到了2012年,家里又出了一件大事:村里的老屋要拆除重建,需要十几万建房款。父亲居然袖手旁观,既不出钱,也不出力。结果,张正敏那位了不起的母亲,居然做出了一个石破天惊的决定:她要一个人把新房盖起来。

时隔五年,张正敏依然记得:新房的砖块、水泥、钢筋,都是母亲自己出门买的。为了节省高昂的人工费,她跟隔壁的师傅学会了打地基、砌墙。钱用完了,母亲就去外面打几个月工,赚到了钱回来接着盖。她没有身份证,坐不了火车和长途汽车,也进不了工厂,只能到饭店打杂,到建筑工地做小工,或者砍竹子、卷鞭炮、卖废纸。母亲就这样,一边赚钱、一边建房,硬是把新房给盖完了。等到房子封了顶,厨房生起火,母亲就跑到外地打工去了,此后很多年没有回过村里。而她打工的钱,都用来供张正敏在阳春市读高中。

直到2017年黄灯去家访的时候,张正敏的家里还是没有任何装修,红砖和预制板裸露在外,家徒四壁。张正敏从小生活窘迫,午饭吃的都是稀饭、黄豆、花生,很少能吃上肉。周围的人对母亲的歧视,让她既难过又愤慨。她很怕失去母亲,怕母亲一走就不再回来。为了回报母亲,也为了给自己和母亲正名,张正敏开始拼命地学习。她考上了阳春市最好的实验中学,后来高考分数超过了一本线,进入了黄灯任教的学校。在当年的小学同学里,她是唯一一个考上本科的人。

黄灯记得,张正敏时常重复两句话,一句话是“我一路从最农村的地方爬到了城市”,另一句是“我能上大学,都是因为我妈妈”。这个女孩身上,也遗传了母亲那股永不服输的韧劲。受母亲影响,张正敏性格阳光开朗。但黄灯注意到,她的内心深处依然藏着自卑。一直到张正敏上了大学,游手好闲的哥哥还在找她借钱。千疮百孔的原生家庭,是她的难以承受之重。她就像掉进了一个无底深渊,母亲在努力把她向上托举,父亲和哥哥却在拼命把她往下拉。她必须一路狂奔,才能摆脱下坠的命运。幸运的是,张正敏通过努力学习,逃离了原生家庭的魔咒,进入了大学校园。在黄灯老师的指导下,她重新审视自己的人生,把自己父母和哥哥的经历全部都写了出来,在网络上流传甚广。她还回到家乡,去调研“越南新娘”问题,让这个隐匿的群体能被更多人看见。张正敏的母亲,最终获得了中国国籍。而她自己在本科毕业之后,又读了研究生,最终在深圳开始了新生活。

如果说,黎章韬和张正敏的父母,延续的是传统的农村道路,那么第三个家访对象于魏华的父母,则可视为城市化浪潮中流动人口的样本。

于魏华和张正敏同龄,是个男生,老家在广东省东部的梅州兴宁。他所在的村曾是省级贫困村,当地的青壮年劳动力,大部分跑到珠三角地区务工,只有孩子和老人留守在家中。十多年前,我曾对那里的留守儿童做过调研,发现很多屋子都是空荡荡的,缺少人气。

于魏华小时候,也有过短暂的“留守儿童”经历。当时,他的父母去东莞闯荡,留下他和年幼的妹妹在家,由爷爷奶奶照看。东莞是著名的“世界工厂”,制造业发达,流动人口众多。但于魏华的父母没有选择进厂,而是在人流密集的地方摆起了地摊,卖服装和百货,也卖过凉皮、蔬菜、家禽,什么赚钱就卖什么。

为什么不进厂呢?因为于魏华的父母,很早就操心起了孩子。他们觉得,摆摊的收入比进厂打工略高一点,而且时间相对自由,可以把两个孩子接到身边一起生活,免得他们在乡下缺乏照料。这样的想法当然很好,但现实压力也很大。黄灯和这对父母做了交流,发现他们的日常生活,其实比进厂更加紧张。天还没亮,他们就要铺开摊子,抢占有利位置。不出摊的时候,要么得去进货,要么就在城中村旁边的空地上养点鸡鸭,种一些蔬菜、生姜。这样的日子,一过就是20年。于魏华渐渐长大了,到了读小学的年纪。但因为没有东莞户口,他只能进民办学校读书,还要缴纳不菲的借读费。但是,父母从来没有抱怨过,一直在咬牙坚持。

随着东莞城区的面积不断扩张,房子的租金也越涨越高。于魏华一家开始在不同的城中村之间流动,离市中心越来越远。城中村是于魏华的童年乐园,在那里,他和小伙伴们钓鱼、偷水果、挖红薯、骑单车,玩得很疯。但是,因为人口流动的速度很快,他身边的朋友换了一茬又一茬。许多小伙伴,玩着玩着就消失了。后来他才知道,那些同龄人要么被父母送回了乡下老家,要么早早辍学进了工厂,要么逃脱父母的管教,沉迷于网吧和游戏厅。

于魏华不属于那种老实乖巧的学生,而是富有个性和主见。因为跟着父母不断搬家,他在许多小学当过插班生,经常被同学欺负和嘲笑。但他性格要强,加上学习成绩好,面对同学的嘲笑,从来不会示弱,直接就怼回去。不过,父母还是很操心他的学业。等于魏华到了进初中的年纪,父亲一个人带着他回到老家兴宁,在一所公办初中办理了入学手续。没承想,那所学校的教学质量更差。许多学生染发、抽烟、喝酒、打架、逃课,甚至还有女生早孕。这些孩子大部分都是留守儿童,父母常年在外打工,身边无人管教,内心极度缺乏安全感。学校的老师也不太负责,上课都很敷衍。

有一次,于魏华在课堂上对老师讲的内容提出质疑。结果,老师非但不正面回应,还生硬地要求他,以后不要再问任何问题。于魏华站起来表示抗议,却被同学们认为是标新立异,想出风头。从此,班上的同学开始孤立他,他也变得越来越不合群。但这样的经历,意外地强化了于魏华的独立意识。他不再追求他人的认同,学会了忍受孤独和寂寞,专注于思考自己想干的事。于魏华上的高中也不太好,升学率极低。直到高三那年,他才终于调整好状态,疯狂学习,最后考上了广东金融学院的法律系。

因为习惯了独立思考,于魏华在大学入学之初,就做好了未来四年的规划,从专业能力、处事能力、执行能力等方面提升自己。他是全校图书借阅量最多的学生之一,大部分课余时间都在图书馆度过。他还积极参与社会实践,完成了多项国家级和省级研究项目,拿过大大小小的奖项。大四考研一结束,于魏华就迫不及待地注册了一家公司,后来还跟同学合伙创业,专注于为大学生提供法律咨询服务。

于魏华告诉黄灯,他这一路观察下来,改变全家人命运的关键因素,还是教育。他和妹妹因为多读了书,就比自己的父辈有了更多的机会和可能。“就算现在很穷,但始终充满希望。”

刚刚我们讲的,是黄灯老师书里的三个家访案例。三段故事的主人公黎章韬、张正敏和于魏华,都是来自中国最普通的底层家庭。我相信,你一定能从他们的故事中,读到自己或者某位亲属、邻居、同学的影子,勾起许多回忆。

其实,不光是我选出的这三个案例,黄灯老师书里的其他主人公,背景也非常相像。他们基本都是“90后”,来自县城和乡村的普通家庭,父母则是“60后”或者“70后”。这些父母,通常文化程度不高,大部分是体力劳动者,有的在家乡种地、养鱼、修车船、卖豆腐,有的去大城市当工人,甚至摆地摊、卖蔬菜。他们最期盼的,是自己的孩子不必再过这种辛劳的生活,能在职业和收入方面有大的提升。而教育,可能是实现这种期盼的最重要的通道。

从黄灯老师的家访故事里,可以延伸出许多重要的讨论。比如,家庭教育要如何与学校教育互补,教育产业化之后大学生的出路何在,女性在家庭生活中的重要性,等等。但我想重点和你聊两个问题,那就是:家庭教育与孩子成长的关系,以及教育公平与社会流动的关系,这两个问题对家庭和社会的意义。而黄灯老师的记录,可以给我们许多新的启发。

先来说第一个问题:家庭教育与孩子成长的关系。近些年来,随着心理学和教育学的普及,人们越来越重视原生家庭对个人人格和能力的影响。许多文章、书籍和课程,都在分享各种“育儿经”,告诉家长要如何与孩子沟通,才能引导他们形成良好的品行、正确的习惯、强大的能力。家庭教育可以说是人生最早的教育,也是相对而言最可控的教育。我们没有办法决定家庭的物质条件,没办法任意选择孩子就读的学校和任课的老师,但可以选择与孩子相处的方式。

《去家访》这本书,用众多案例反复阐释了一个道理,那就是:在家庭教育上,物质贫困并不是最可怕的,更可怕的是缺少关爱和理解。

黎章韬和张正敏的家庭,刚好从正反两个方面说明了这一点。黎章韬小时候,家境并不富裕。他的父亲长年在外伐木,父子之间聚少离多。但是,父亲非常爱他,也很尊重他的天性,鼓励他自由自在地玩耍。因此,父子俩就像朋友一样亲近,无话不谈。父亲因为从小辍学,长大后吃了很多苦,因而知道读书的重要,拼了命也要供孩子上大学。与此同时,他又很尊重儿子的选择,对儿子没有不切实际的期待。他从来都不觉得,儿子在广州念了大学,就应该留在大城市,而不是回到乡下。当黎章韬选择返回农村,和父亲一起经营木工作坊时,父亲是非常支持的。父子之间配合默契,一个负责产品,一个负责营销,把生意做到了全国各地。黎章韬的个性也非常达观,并没有因为小时候的贫困经历,就形成自卑心理,而是培养出了勤俭节约、吃苦耐劳的品质。

张正敏的父亲刚好相反。他对妻子和女儿都极其冷漠,不仅时常对越南妻子冷嘲热讽,甚至连女儿的名字都会忘记。他从来都不给女儿正向激励,反而认为“女人读书无用”,想让张正敏早点出去打工赚钱,好支持哥哥成家立业。所以,张正敏和她的父亲之间,一直有很深的隔膜。父亲给女儿造成了巨大的精神负担,让她感到抑郁、自卑、纠结、痛苦。张正敏能顺利地考上大学,完全是靠母亲一个人的全力托举;不只是经济上支持,还有精神上的鼓舞。这才让她没有像哥哥一样破罐子破摔,而是与命运奋力搏斗,实现了人生的突围。

从黎章韬和张正敏的故事里,我们能看到,原生家庭是如何影响一个人的成长的。物质条件固然不可或缺,但精神上的关爱和理解显然更加重要。《去家访》里提到的十几对父母,文化程度都不高。他们不可能给孩子辅导作业,或者传授文化知识。但朴素的爱和关怀,也足以培养出优秀的孩子。永远不要低估孩子的生命力和可塑性。不是每个家庭都能为孩子买学区房、报培训班、上私教课,但每个父母都可以尽可能多地给孩子爱和鼓励,这才是无价之宝。

说完家庭教育与孩子成长的关系,我们再来看另一个问题,那就是教育公平与社会流动的关系。毫无疑问,中国改革开放四十多年来的巨大进步,与教育的发展密不可分。今天,中国已经基本完成了高等教育从精英化向大众化的转型。然而,优质的教育资源仍然是稀缺的。《去家访》里的十几个案例,让我们清晰地看到,底层家庭要培养出一个大学生,是何其不容易。那些二本大学生,是当之无愧的“全村的骄傲”;但他们的求学之路,本来可以再少一点坎坷。

客观来说,教育资源的分配不均问题,是一道世界性难题。得到听书解读过的《乡下人的悲歌》《我们的孩子》,反映的就是美国教育体制中的不平等:精英在封闭的圈子里自我复制,贫穷也在代际之间无声地传递。中国不存在这种系统的不平等现象,但教育领域的“马太效应”,有时也会浮现。

一般来讲,教育资源总是更容易往经济发达地区倾斜;越是贫穷落后的地区,教育资源越是稀缺。但这样一来,普通人要想通过教育,实现收入和职业的改善,难度只会越来越大。在黄灯老师的记录里,我们发现:影响教育公平的“暗礁”,在一些地区依然存在。比如,农村教育资源投入长期不足,农村学校教师素质欠佳,城市流动人口子女无法顺利就学,等等等等。这也是中国教育体系,可以继续改进的方向。

好了,关于这本《去家访》的主要内容,就为你介绍到这里。

阅读《去家访》,给我最大的感受是喜忧参半。喜的是,它让我们看到,即便是最贫穷、最糟糕的家庭环境,依然有机会培育出优秀的读书种子。物质条件固然重要,但不能彻底决定一个人的命运。人的生命力和可塑性极强,只要给予适宜的阳光土壤,就能向上蓬勃生长。书中各种“逆天改命”的故事,让我们可以对未来的教育有更多的信心。

而我忧的是,教育中的“资源鸿沟”,依然严峻地摆在许多人面前。那些底层家庭出身的学生,是从千军万马中杀出重围的。他们要比精英家庭的子女付出更多的艰辛,克服更多的困难,才能站住脚跟。有一句话说得好,“出身不一定决定命运,但决定了改变命运的难度”。但愿未来的二本学生,能少经历一点先天环境制造的考验。

好,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图,你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.许多乡村父母,同样重视教育,同样在以他们的言传身教和陪伴,引导孩子走上更宽广的人生道路。

2.在家庭教育上,物质贫困并不是最可怕的,更可怕的是缺少关爱和理解。

3.即便是最贫穷、最糟糕的家庭环境,依然有机会培育出优秀的读书种子。人的生命力和可塑性极强,只要给予适宜的阳光土壤,就能向上蓬勃生长。