《创世记》 怀沙解读

《创世记》| 怀沙解读

关于作者

爱德华·威尔逊,进化生物学家,“社会生物学”开创者。

关于本书

这是一本以90岁高龄完成的著作,是爱德华·威尔逊对自己毕生所学进行的整理与陈述。

核心内容

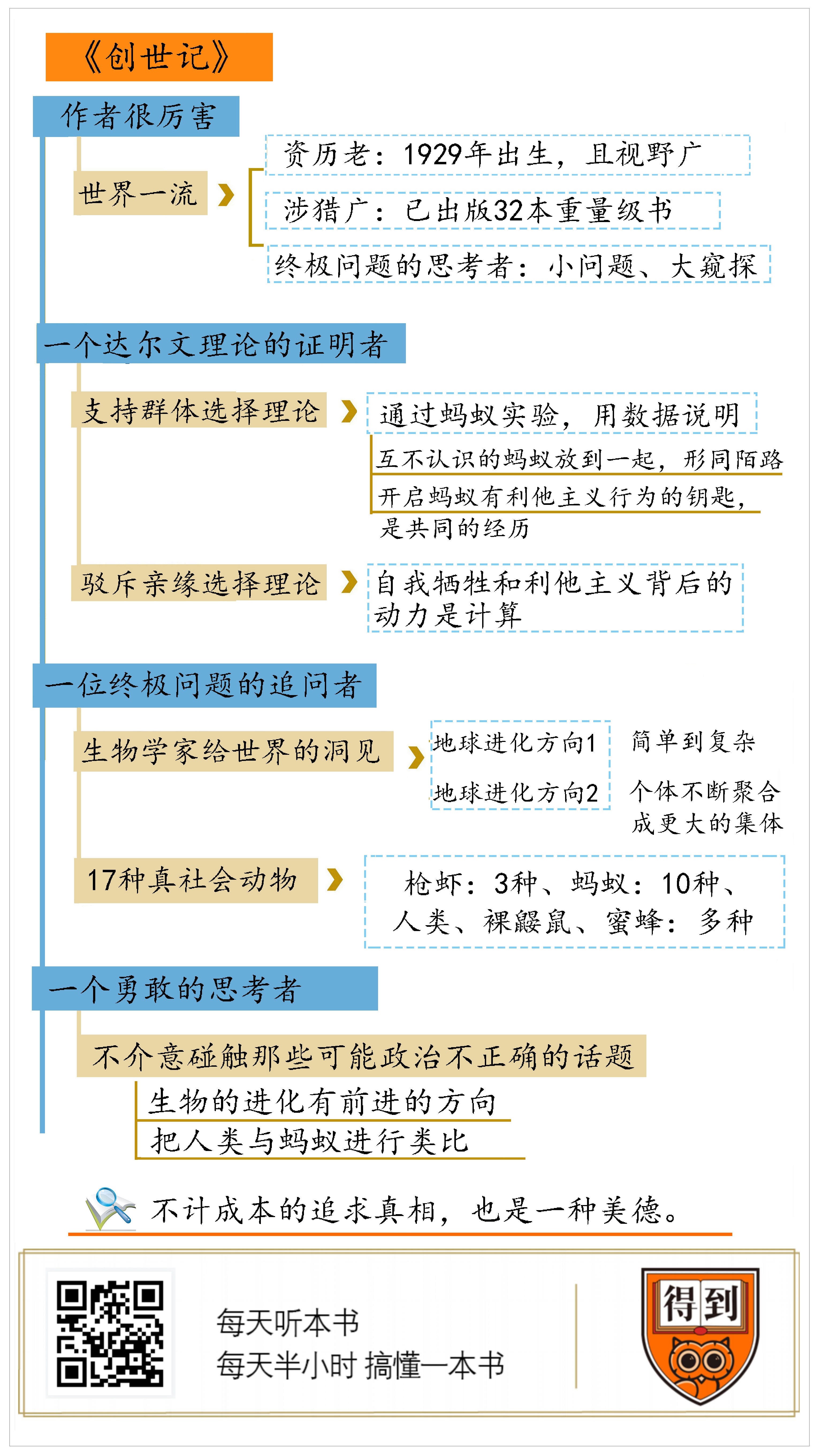

我们可以用三个标签来概括威尔逊:一位达尔文理论的证明者、一位终极问题的追问者、一个勇敢的思考者。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《创世记》。

这本书的英文题目是 Genesis,和《圣经》故事里的“创世记”是同一个单词。也就是我们比较熟悉的那段故事:上帝用七天时间,创造了整个世界。所以,这本书有一个非常宏大,非常有气势的标题,什么人能用这样的气势来写书呢?他就是美国最著名的进化生物学家,有“当今的达尔文”之称的爱德华·威尔逊。

爱德华·威尔逊在西方进化生物学界的名气绝对是世界一流,主要有下面几个原因。

第一个原因是,他的资历特别老。威尔逊生于1929年,今年已经90岁了,还在写书。

第二个原因是,他的涉猎非常广。这本《创世记》是他出的第32本书,之前的31本书,包罗万象。听我给你说说书名,你就能感受到这些书的分量,比如“每天听本书”解读过的《蚂蚁的社会》,还有一本奠定了社会生物学这个新学科的书,《社会生物学》,还有像《知识大通融》《人类存在的意义》《创造的起源》这样探讨人类文化的书。

第三个原因是,爱德华·威尔逊是一个终极问题的思考者。威尔逊在他26岁从哈佛博士毕业的时候,他的毕业论文是关于蚂蚁的一个属的重新分类问题。这是一个细到不能更细的小问题。但威尔逊之后却根本不甘于研究单一的动物,蚂蚁只是他选择的突破口,借助蚂蚁,他要窥探的是,生命38亿年的进化规律和人类进化的方向。

在大概了解了爱德华·威尔逊之后,我们回头说说《创世记》这本书。

这本书很薄,一共只有7万字,但它的分量可一点也不轻。在书的引言里,威尔逊这么写道:在我漫长的职业生涯中,我一直在探索自然的奥秘。现在,我的探索之旅临近终点。在这本书里,我想对一些宏大问题展开探讨。这些问题,就连世界上最有智慧的哲学家和历史学家也没能给出答案。而我之所以能够作答,是因为近些年的科学技术给我们提供了一些新数据,这才使我们具备了回答这些问题的能力。

威尔逊的话一点也没有夸张,因为我查看了一下这本书论文的引用记录,有超过一半的论文都是2012-2015年发表的,最新的还有2017年的,材料都很新。可以说《创世记》这本书,是一位进化生物学泰斗,用自己一生的观点,和这个世界最新科学成果碰撞之后的结果。

但说实话,如果单独只看这一本书,是有点看不明白的。因为威尔逊一生的论述和观点太多了,有些在这本书里只提了一两句的观点,如果不结合他之前的书,会有点难以理解。为了让你全面了解爱德华·威尔逊,我阅读了市面上所有威尔逊的中文书籍。在这期音频里,我就借着《创世记》这本书的框架,帮你还原一个完整的爱德华·威尔逊。

按我个人的理解,可以用下面三个标签来概括威尔逊:一位达尔文理论的证明者、一位终极问题的追问者、一个勇敢的思考者。

当然,这里要说明一下,这种贴标签方法的好处是比较简明扼要,如果你不是一个研究进化论的专业学者,这么做有助于你快速建立对威尔逊的了解。但如果你感兴趣,还是建议你去看威尔逊的原著。

让我们把叙事的视角,切回到1859年。那一年,达尔文写下了《物种起源》,正式提出了“进化论”。

进化论刚一提出,马上就受到了一种质疑。有人说:你不是认为物竞天择,适者生存吗?每个生物的任务就是把自己照顾好,大家各顾各的,让大自然来选择。但你怎么解释,在很多生物内部存在的“利他主义”? 利他主义就是损害自己,去对别人好,很多生物都有这样的行为。往小了说,蚂蚁和蜜蜂有这种行为;往大了说,我们人类也有,像社会福利制度的建立,还有很多人在做慈善,他们无私地给他人提供帮助。这么普遍的“利他主义”,请问进化论怎么解释?

面对这个质疑,达尔文给出的解释是这样的:是,利他主义确实存在。虽然利他主义伤害了个体利益,但对于整个族群来说是获益的,有利于提升整个族群的竞争力。打个比方,假如一个民族在面对外族入侵的时候,有少数几个人拼死抵抗,坚决不投降。这个行为虽然对这几个人确实不利,但对整个族群有好处的,其他种族就不敢轻易欺负这个民族。站在整个族群的高度看,这几个人的利他行为就是合理的。

达尔文的这个解释,被称为“群体选择理论”。这个解释出来后,确实也给利他主义增加了一些合理性,算是回答了上面的质疑。不过请注意,这也正是进化论的一个问题所在:这个理论全都是假说,全都是对已经发生的事情做的一种事后阐述,但很难用实验和数学来证明。所以很多人就说,达尔文提出的这个理论,它是非科学。一个无法证伪的东西,不就是非科学吗?而爱德华·威尔逊做的一个贡献,就是在20世纪,用科学和实验的方法,为“群体选择理论”提供了佐证。这个我们等会会说到。

刚才我们说,达尔文用“群体选择理论”解释了利他主义。而在20世纪60年代,有科学家对利他主义提出了一种新的解释,可以说推翻了达尔文的“群体选择理论”,这个理论叫“亲缘选择理论”。亲缘选择理论是这么解释利他主义的:一个母亲为什么要保护孩子呢?她不是为了整个族群的利益,而是为了保护这个孩子体内和自己相似的基因。为什么同一个村庄的村民之间会发生互助行为,比如张家村,李家屯,村民们非常团结。因为村民是同姓宗族,身体里有相似的基因。表面上的利他,本质上还是利己,是为了保护大家共同的基因。而我们的这些感情,包括像友谊、团结、甚至母爱,全都是我们人类自以为的错觉。我们每个人都是基因的傀儡罢了。

“亲缘选择”理论一出来,就获得了很多人的支持。1964年,英国演化生物学家威廉·汉密尔顿使用了一个数学公式来表达“亲缘选择”的内部逻辑,这个公式被称为“汉密尔顿不等式”:Rb > c。其中,R 代表个体和亲戚的基因关系的远近;b 代表亲戚获得的遗传利益;等式的另一边c ,代表个体为了帮助亲戚所付出的代价。只有确保 R 和 b 的乘积大于c,这样的行为才会被自然选择保留下来。

这个公式比较抽象,下面我还是举个例子:假设,现在有一间屋子着火了,一个男人在下面三种情况时,他的选择是完全不一样的。

第一种情况,是这个男人自己的孩子被困在火场里。不用说,这个孩子体内的基因就是和他最近的基因,所以他愿意付出极高的代价,去火场拯救自己的基因。

而第二种情况,被困在火场里的,是这个男人的远房的一个表弟,这就差很多了。如果用两个手指头,换表弟的命,他可能同意。但假设用一整只手臂换,他就犹豫了。

第三种情况,如果被困火场的,是隔壁村一个德高望重的老人,这个基因就和他没什么关系了,他愿意付出的代价就更小了,可能只愿意花钱帮这个老人打一个火警电话。

你看,这就是“亲缘选择”理论。这个理论认为,自我牺牲和利他主义的背后都是冷酷的计算,归根结底,是在计算我的牺牲是不是配得上这个人身上的,和我相似的基因。

“亲缘选择”理论出来后,一下就成了学界的主流。很多人放弃了达尔文之前提出的“群体选择”理论。这个时候,轮到爱德华·威尔逊出场了。他旗帜鲜明地支持达尔文的“群体选择”理论。

首先,爱德华·威尔逊站出来和“亲缘选择”理论的拥护者们展开辩论。他试图从经验上说服对方。我们回到那个火场救人的例子。威尔逊说,谁说人类只在旁边打119火警电话的?还是会有很多人奋不顾身地冲到火场里面去救陌生人,对于这个行为,“亲缘选择理论”怎么解释?

亲缘选择理论的拥护者就会说:那些见义勇为的英雄他们在冲进去的那一刻,是“不明确”知道自己会死的。如果明确告诉他们,冲进去有生命危险,他们是不会救的。而第二点,我们的世界只是在最近这一百多年才变成陌生人世界的,在部落时代,我们身边能遇到的人,大概率上都是亲戚。所以这些英雄是冒着一个小概率的风险,去救一个大概率上是亲戚的人,非常合理。

威尔逊就接着问:那怎么解释英雄主义?有的人去当兵,保家卫国,他们是明确知道可能战死沙场的,而他们要保护的,明确是那些远在千里之外的完全不认识的人,怎么解释?对方还是说那套话,现代战争才多少年?而在漫长的进化史里,所有的部落战斗难道不都是为了保护亲属吗?士兵们愿意为国捐躯,只不过因为现代的人把部落给扩大化了,其实在士兵的内心深处,认同的所谓国家,无非还是一个大的部落。

总之,你看到了,双方就用这种画风展开了论战。听到这里,你是不是会感受到,吵架的双方感觉不太像两个科学家在辩论问题,怎么反而像两个社会学家。对于科学家来说,做这种不定量也不定性的论述,结果就是谁也说服不了谁。

而在这个时候,爱德华·威尔逊借用自己研究了一辈子的蚂蚁,进行了强有力的论证。

2010年,爱德华·威尔逊在《自然》杂志上发表了一篇文章,用严密的数学证明了,亲缘选择理论是不成立的。同时,威尔逊还拿出了支持“群体选择理论”的实验证据。

第一个实验,研究者找到一些基因相似度非常高的蚂蚁,甚至干脆就是克隆出来的蚂蚁,把它们放到同一个巢穴里。不过,请注意,这些蚂蚁在此之前并没有在同一个巢穴生活过。研究者发现,这些蚂蚁之间完全没有产生任何利他主义行为,甚至连基本的合作都没有。这个实验直接击破了亲缘选择理论的说法,明明大家是亲戚,但是形同陌路。

第二个实验,研究者把一些分属不同谱系的蚂蚁,也就是完全没有基因关系、但又是同一个物种的蚂蚁,从小放在一个蚁巢里养大。换句话说,就是让这些蚂蚁拥有共同的童年,就像一群没有亲戚关系的小孩子,从小就上一个幼儿园,再一起上中学、大学。最终发现,这些毫无亲缘关系的蚂蚁之间演化出了利他主义行为。这个道理我们人类也能理解,“一起同过窗,一起扛过枪”,感情比亲兄弟还好。这说明,开启蚂蚁利他主义行为模式的钥匙,不是相似的基因,而是共同的经历。

这篇文章一出,事实就很清晰了。无论是正着证明,反着证明,还是用数学来证明,都不支持亲缘选择理论。当然在这个时候,又有很多人来找威尔逊打嘴仗,这篇论文的另一位署名者,面对这些质疑时的回复,就特别像一个科学家该说的话,她说:“对不起,我们只接受你用数学来和我争论。”

至此,剧情发生了反转。达尔文的群体选择理论,重新成为了目前学界的主流。而且这一次不一样了,一个假说得到了数学和实验的双重支持。这个工作,是由爱德华·威尔逊和他的蚂蚁共同完成的。

这就是第一小节的内容,威尔逊是一位证明了达尔文理论的蚂蚁专家。下面我们来看第二小节:威尔逊是一位终极问题的追问者。

我们回到这本书的题目——创世记。我看过威尔逊在2007年的一次 TED 演讲,当时他的演讲题目,就是“创世记”。

中国人可能对“创世记”这个词没什么感觉,但在西方的基督教世界,这个词是一个分量很重、很神圣的词。站在基督教的视角,《创世记》的故事其实从某个角度来说,就是上帝对人类这个物种,进行区别对待的过程。首先,《圣经》里说,上帝以自己的身体为基础创造了人类。而且明确说了,世界万物都是为了你们人类而创造的。

威尔逊为什么一直想用“创世记”这个词来表达自己的观点呢?我们可以这么理解,他也认为,这个世界上有一个类别的生物,受到上帝的区别对待。这个类别的生物有多少种呢?他的回答是:只有17种,而人类,是17个物种之一。听到这,一般人可能会想,这17种动物应该都是高级哺乳动物,比如大猩猩、大象、海豚之类的动物。但威尔逊认为,不,这17个物种,应该是“真社会动物”。

什么叫“真社会动物”?就是那些以牺牲个体的正常生理行为为代价,而在集体中扮演某个特殊角色的社会类动物。比如,像我们熟悉的蜜蜂、蚂蚁这些动物,而在威尔逊看来,人类也是。

为什么人类也是?威尔逊认为,人类社会的一些职业分工,也是以丧失个体的身体本能为代价的。比如士兵,就要准备随时牺牲自己的生命。还有神职人员,比如修女,还有一些清规戒律严格的僧侣,他们要牺牲自己的性权利。

那剩下的16种动物是什么呢?有3种是海底的“枪虾”。这种虾也演化出了社会性,枪虾的虾后负责繁育,公虾负责工作,它们在海底的海绵上挖洞筑巢,就像一群生活在海里的蚂蚁。剩下的还有好几种蜜蜂,比如像胡蜂、泥蜂、小芦蜂,还有将近10种蚂蚁。除了人类之外,还有两种脊椎动物,他们是非洲的一类啮齿类动物,叫裸鼹鼠,这种生物也演化出了社会属性。

听到这,你可能会说,啊?我们怎么和这些动物被分到一起了呢?他们乍一听上去,好像都是比较低级的生物吗?但威尔逊认为,我们是同类。在威尔逊看来,地球的生命进化史,有两个明确的方向,一个是从简单到复杂,这点很多人都看到了。而另一个趋势,就是个体要不断地聚合成为一个更大的集体。比如说,生命的起源,就是本来自由的、各自独立的化学物质,开始汇聚到同一个细胞里的过程。原本分布在各个地方的碳元素、氢元素,先是被聚合到氨基酸里,然后再被聚合到一个细胞里。然后,生命的下一个节点,是原核细胞互相嵌套起来,组成了真核细胞。

目前,主流科学家认为这个过程是这样的:某一个细胞意外地被另一个细胞吞到肚子里了,但被吞下的细胞并没有死,反而在别人肚子里活得挺好,而且还承接了一些所在的母细胞的生命业务。比如,细胞里的线粒体其实就是一个早年被吞并的细胞,它在这个母细胞内部承担了怎么把能量花出去的这块业务。打个比方,有点像一个女性,嫁到了一个大家庭里,以后专门负责购物、负责花钱。一个由很多个这样的个体组成的细胞群团,就是真核细胞。

而再下一步,就是很多真核细胞联合起来,组成更复杂的大型生物。这个事件发生在6亿年前,也就是著名的寒武纪生物大爆炸。在这个过程里面,无数真核细胞又聚合成了大型生物,比如寒武纪的标志性生物——三叶虫,最大的三叶虫有90cm,跟一只成年金毛犬差不多长,浑身都是腿,在水里游泳,它的身体就是由很多个真核细胞组成的。

那么,如果我们沿着这个趋势画一条延长线的话,生物的未来是什么呢?难道不应该是每个生物个体继续汇聚到一个大集体里吗?而且这个过程,一定以丧失个体自由和权利为代价。这个道理我们都理解,就像一个细胞在你的身体里,它要听从你的指挥,你的身体让它死,它就得死,不然就成了癌细胞嘛。所以,这个趋势似乎是存在的。生物个体的未来,就是继续聚合起来,形成统一行动听指挥的大集体,在内部施行利他主义。如果这个就是未来的话,有哪些今天的生物具备这个潜质呢?不就是刚才说的这17种生物吗?目前,这17种生物已经算迈出了第一步,未来能够代表地球的,是它们,或者说就是我们。

这个,就是威尔逊作为一个生物学家给这个世界提供的洞见。也是威尔逊这个人之所以成为一个伟大的学者,成为一个思想者的原因。

而这一点,恰恰是很多今天生物学家欠缺的。用万维钢老师的话说,大部分名校生物系的毕业生,毕业之后的第一份工作就是洗试管,然后帮小白鼠收尸。这不是因为他们喜欢做这些,而是因为科研体系分发给他们就是这样的活儿。

在今天,科学家这个职业,渐渐变成了一个比较普通的社会分工。大部分参与其中的人都不能叫科学家,只能算是科学从业者。他们的工作其实不需要什么创造性和全局观,只需要埋头把自己这一块数据测量好,向整个课题组输出一个成熟的结果就行。最后由老板,也就是导师得出一个大结果,再发表论文。但这个最终的所谓的大结果,可能对我们老百姓来说,只是一些无关紧要的结论。

但威尔逊的选择完全不是这样的,他首先极其认真地研究了蚂蚁的行为,精准到了分子生物学级别,不过他之所以死磕这些微观的知识,不是为了给这个世界补充毫米级别的细节,他是想窥探生命史的规律,回答关于世界的宏观问题。他通过对蚂蚁的生活细节的分析,让我们理解什么是“群体选择理论”,让我们理解个体和群体之间的关系,让我们重新思考利他主义,这才是一个伟大的学者应该干的事情。

这就是第二小节:威尔逊是一个终结问题的追问者。接下来,我们进入第三小节,为什么说威尔逊是一个勇敢的思考者。

我先和你分享一个这几天发生的真事。前几天,我去找刚才提到的那位年轻学者——Ent老师请教,我问他:今天的西方主流学界,怎么看待爱德华·威尔逊这个人呢?Ent笑着说:这个人,在西方基本算是一个“反动学术权威”吧。

我当时也吃了一惊。你一定会奇怪,刚才不是说,他是一个伟大的学者吗?怎么来个180度大转弯呢?在这个段落里,我们就来说说,为什么威尔逊身上充满争议。

第一个原因,威尔逊的话里话外表明出,他认为生物的进化是有方向的。

在今天,最客观的进化论认为,物种的演化是没有高级低级、先进落后之分的。只有一个标准,就是你这个物种是否适应环境。确实,我们能看到一些生物,直到今天还保持着几亿年前的样子,比如像海里的活化石鹦鹉螺。这个时候,我们很多人就会陷入一种主观判断里。我们认为鹦鹉螺是比较低级的物种,要不就是很懒,要不就是很胆小。

我还记得在著名中国科普纪录片叫《宇宙与人》里,有这么一句解说词。画面是一条鱼,解说词就说:“这条鱼的祖先因为勇气不足,它在走到陆地边缘时退缩了,所以它今天还是鱼。我们的祖先勇敢地登上了陆地,我们都是勇敢者的后代。”我当时觉得这句解说词写得特别好。但从用今天的进化论观点来看,这是典型的用人类视角来褒贬动物。

确实,这样太主观了,你不知道它们的生存环境是什么,你凭什么要求每个物种都那么奋进呢?生存才是第一位的,每个生物都是在寻找在那个环境下的最优解,没有一种生物会为了奋进而奋进。生物才没有那么傻。所以,当今最正统的进化生物学家会尽量避免对生物进行主观判断。

但是,威尔逊在他的著作里,虽然没有明说,但话里话外都在表达这个意思。包括他使用了像《创世记》这样的书名,明摆着就是说,那17个物种,更配拥有这个世界,他们才是被上帝选中的幸运儿吗?

这种观念,是威尔逊受到争议的第一个原因。

第二个原因,说得直白一点,就是因为威尔逊把人类和蚂蚁进行了类比,引起了很多人的天然反感。这个行为,在今天的主流学术界就叫政治不正确。

从进化论出现的第一天起,就有一个“坏词”叫“社会达尔文主义”,认为这个世界上有一些人要高于其他人。尤其当人类经历了二战之后,就更对“社会达尔文主义”避之不及。而那些反对威尔逊的人他们就会认为,你这不是要重提“社会达尔文主义”吧?你居然把我们人类和蚂蚁、蜜蜂,还有什么虾放在一起,这不是要开历史的倒车吗?

《自然》杂志甚至接到了这样的来信,里面是137个科学家联名反对威尔逊。其实在今天西方主流科学界,已经出现了一些连碰都不能碰的话题。只要你的观点朝那个方向上有些偏转,马上就会有无数人来跟你划清界限,或者劝你保住自己的名节。

但是,有的学者认为,这或许正是威尔逊身上可贵的地方。今天,当我们翻开这本《创世记》,看到的是一个复杂厚重的进化论大家,而不是一群政治正确的科学工作者。论视野,威尔逊世界一流;著作的广度,威尔逊世界一流;对蚂蚁的了解,威尔逊还是世界一流。任何一点,都足够一般的科学家奋斗一生了。而威尔逊真的不是一般的人。

罗素说过:不计成本地追求真相,这难道不是一种美德吗?从这个角度来说,这个爱玩蚂蚁的,像老顽童一样的,爱德华·威尔逊他做到了,并且比世界上的很多科学家做得都要好。

撰稿、讲述:怀沙脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

达尔文的群体选择理论,重新成为了目前学界的主流。一个假说得到了数学和实验的双重支持。这个工作,是由爱德华·威尔逊和他的蚂蚁共同完成的。

-

威尔逊通过对蚂蚁的生活细节的分析,让我们理解什么是“群体选择理论”,理解个体和群体之间的关系,重新思考利他主义。

-

论视野,威尔逊世界一流;著作的广度,威尔逊世界一流;对蚂蚁的了解,威尔逊还是世界一流。任何一点,都足够一般的科学家奋斗一生了。