《健全的社会》 风君解读

《健全的社会》| 风君解读

关于作者

艾里希·弗洛姆,德裔犹太人。他不仅是精神分析领域的重量级人物,“人本主义精神分析”的开创者,也是一位极负盛名的社会学家和哲学家。弗洛姆的理论特点,就是融合了弗洛伊德和马克思这两位大师的思想,并在此基础上形成自己的风格。由于他善于将精神分析的心理学方法运用于人的社会行为的分析,也被尊为“精神分析社会学”的奠基人之一。

关于本书

在本书中,弗洛姆借助心理学方法,对“一个社会是否也会患病”这个问题展开深入探讨,并指出一个健全的社会,是适应人的需要的社会,是每个人都成为自己的目的而不是他人手段的社会,也是个人的幸福和发展成为核心关注点的社会。

核心内容

本书的思想核心是:我们不能只从个人是不是适应社会来看他是不是有精神问题,相反应该先看社会是不是适应了人的需要。只有一个社会满足了社会成员的合理需要,促进他们的健康发展,这个社会才是健全的。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《健全的社会》,这本书的中文版24万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中的精髓:一个健全的社会,是适应人的需要的社会,是每个人都成为自己的目的而不是他人手段的社会,也是个人的幸福和发展成为核心关注点的社会。

几年前,网上有一句台词很火,叫“错的不是我,是这个世界!”大多数情况下,这句话被当作对年轻人以自我为中心、不能好好反思自己错误的嘲讽。按照传统观念,世界怎么会错呢?如果你不能适应这个世界,或者更准确地说,如果你不能适应这个社会,那么问题肯定在你自己。所当一个人踏入社会,碰到问题觉得不能适应,质疑社会是不是出了什么问题的时候,就会有一群“过来人”跳出来,语重心长地对他说:“年轻人啊,你这么想是不对的。怎么能够认为社会有问题呢?你得学着好好适应社会啊!”我承认,推卸责任确实不对。但是,这个世界、这个社会,真的就不会错吗?个人不能适应社会,就一定是个人的问题?有没有人曾经严肃地讨论过这些问题呢?你别说,还真有!这就是今天我们要讲的,心理学家埃里希·弗洛姆的《健全的社会》。

这本书的核心观点就是:我们不能只从个人是不是适应社会来看他是不是有精神问题,而是应该先看社会是不是适应了人的需要。一个社会只有满足了社会成员的合理需要,促进他们的健康发展,才是健全的。

这本书的作者叫弗洛姆,是德裔犹太人。他不仅是重量级的心理学家,也是一位非常有名的社会学家和哲学家。在精神分析领域,他是弗洛伊德学说的重要继承者之一,如今有很多专业人士将他和弗洛伊德并称为大小弗。在社会学领域,他也是法兰克福学派的成员之一,受到了马克思主的影响。他的理论融合了弗洛伊德和马克思这两位大师的思想,并在此基础上形成了自己的风格。他特别善于把精神分析的心理学方法运用在人的社会行为分析上,是一位“站在巨人肩膀上的巨人”。他有一系列可以说脍炙人口的名作,比如《爱的艺术》《自我的追寻》,而这本《健全的社会》,就是他运用心理学方法去分析社会、批判社会的代表作。

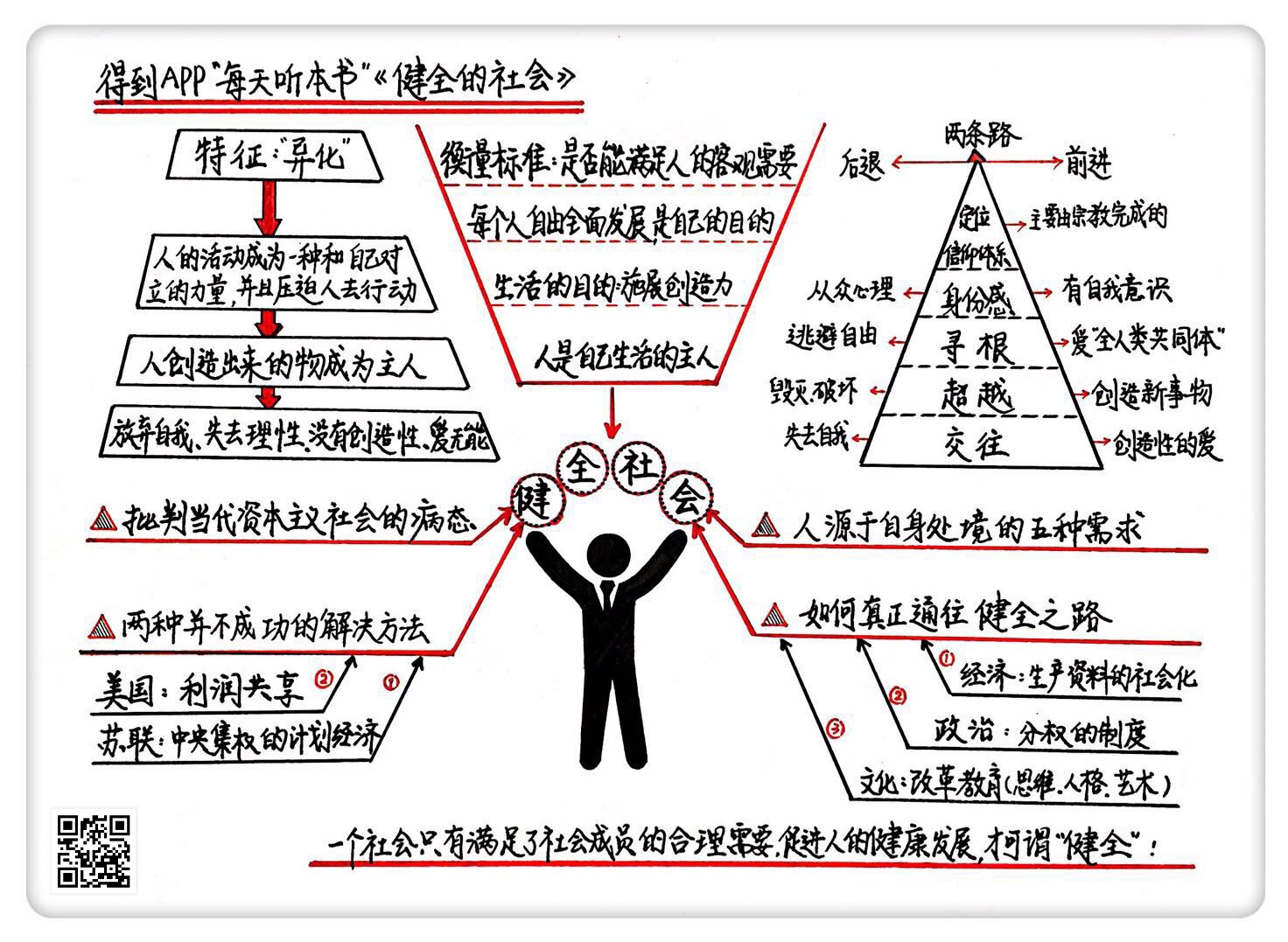

这本书的重点内容,主要有以下四个方面:第一个方面,通过“一个社会会不会生病?”这个颠覆性的问题,引出“健全社会”的定义,明确一个社会是不是健全,要看它是不是满足了人的客观需要;第二个方面,从人本主义的角度出发,分析人源于自身处境的五种主要需求;第三个方面,从人的需求是否被满足出发,探讨当代资本主义社会的病态,也就是社会中人的“异化”;第四个方面,介绍对资本主义社会问题的两种并不成功的解决方法,并提出如何真正通往健全之路。

先来通过“一个社会会不会生病?”这个颠覆性的问题,引出“健全社会”的定义。

为什么说这个问题是颠覆性的?因为一般人根本不会想这个问题,大家都想当然地认为生病的是“人”。这种观点,就是所谓的“社会相对主义”,也就是说一个社会只要还能运转,就是正常的。所以只存在个人能不能适应他所在的社会的问题,而不是社会能不能适应人的问题。弗洛姆说了,在他所处的时代,不仅普通人这样想,连多数社会学家都这样想。但是这种观点,弗洛姆是明确反对的,这一点,从书名《健全的社会》就能看出来了。因为我们讨论健全社会,就已经包含一个假设,那就是存在不健全的社会,否则这讨论就没意义。而不健全的社会,就是说社会也像人一样会生病,并不都是正常的。为什么社会相对主义不正确?因为这种观点一旦放到历史中去检验,马上就站不住脚了,会得出让你自己都吓一跳的结论。比方说,按照这种观点,凡是能运转的社会都算正常。

那奴隶制社会也能运转,是不是奴隶生来就该被奴隶主奴役呢?封建时代农民起义反抗暴君,难道是那些农民自己不好,不能适应社会,所以才起来造反?还有资本主义时代,为了社会正常运转,工人是不是就该被资本家剥削也毫无怨言?要是你知道一句“怎么能认为社会有问题呢?”就能推导出这么多细思恐极的结论,那你还敢不敢拿这句话劝别人呀?

当然了,有人就会说,你说得有道理,但这些都是过去的事了,这些社会已经被推翻了。我们现在的时代和社会,不存在这样的问题。这种说法也不新鲜,弗洛姆说了,他写本书的时候,西方正处于工业时代,大家也这么认为。大家都说,我们的社会多么文明、多么自由,创造了人类历史上最多的财富,这样繁荣昌盛的社会怎么会有病呢?生活在其中的人不应该都是精神健全的人吗?对此弗洛姆是报以冷笑啊。你说这个社会没问题,可为什么20世纪前50年,居然爆发了两次世界大战,死伤无数?这能叫正常吗?而且生活在这个社会中的人,真的精神健全吗?如果是这样,那为什么工业国家的自杀率反而居高不下呢?这些国家的人民不应该是最富有最幸福的吗?到底哪里出了错呢?

弗洛姆说,错就错在我们衡量社会的标准。不该用“社会是不是能运转”这样一个相对标准,而应该有一个普遍的标准。这个标准是什么?就是弗洛姆一直倡导的人本主义标准,在这里,以人为本就是看社会能不能满足人性的要求。如果一个社会运转的要求和人性的要求有冲突,那这个社会就是病态的;而一个健全的社会,就是符合人的需要的社会。这是弗洛姆对健全社会最简单也最明确的定义。

上面就是这本书的第一个重点:判断一个社会是不是健全,要看它是不是满足了人的需要。

听到这里有人会想,原来健全社会就是满足人的需要。那我想要当百万富翁、想要三妻四妾,社会也应该满足我,不能满足那就是社会的错。弗洛姆也在书里强调了,他说的人的需要,是客观的、普遍的需要,不是一个人自以为是的主观需要。因为后一种需要可能是虚假的、被灌输的、病态的。那么,客观的需要存在吗?它到底又有哪些呢?

这就是接下来的重点了:从人本主义的角度出发,分析人源于自身处境的主要需求。

说到人的需求,可能有人会想,这还不简单,不就是吃喝拉撒睡?或者像孔子说的“食色性也”。对此弗洛姆承认,人来源于动物界,所以生理需要是必不可少的;但是人又超越了动物界,所以他的需要并不仅仅是动物的生理需要。人会感到恐惧和痛苦,也会有自己的感情和追求,会和他人建立联系,也会寻求他人的认同,这些都是和动物不一样的,只属于人的独特处境,所以这里说的人的需要,就是源于人的独特处境、人的存在而出现的需要。

其实说到人的需求理论,我们更熟悉的是另一位人本主义大师马斯洛的需求层次理论。也就是把人类需求像阶梯一样从低到高分为五种,分别是:生理需求、安全需求、爱和归属感需求、尊重需求和自我实现需求。这个需求的划分,基本上和弗洛姆的初步阐述是一致的,都认为人不仅有生理需求,还有更高层次的需求。毕竟两人都是人本主义的代表嘛。

不过,弗洛姆并不着重探讨需求的层次,他更想指出的是,人要满足自身的需求,其实有两条路可走。一条路就是后退,回到动物的生存状态,和自然界合为一体;另一条就是向前,发展人类自己的理性,成为真正健全的人。这也是弗洛姆提出的需求的共同特点。在书里,他也分出了五种基本的需求,接下来我们就分别聊一聊这五种基本需求。

首先是交往的需求。也就是和他人建立关系,摆脱孤独和不安,有点类似马斯洛说的安全需求和爱及归属感需求的结合。人为什么要寻求和他人的联系呢?因为人是社会中的人。为了满足这种需求,我们有前后两条路可走。后退的路,就是依赖、顺从某个个人权威,或者某个团体,通过共生关系来摆脱孤独感和无力感,但是这样的代价是失去自我,失去自由独立。向前的路就是通过爱,在保持自我独立的前提下,和他人互相结合。这种爱,不是随便说说的,而是一种创造性的爱。

其次是超越的需求。这指的是什么呢?就是人有创造性。西方宗教里说,所有东西都是上帝的造物,包括人。但是人又和其他东西不同,因为他不甘心只做一个被造物,而是要去自己主动创造,创造物质财富、艺术作品、理论概念等等。这才能超越他在自然界的位置,完成自我实现,所以叫超越的需求。这种需求也是两面的,前进的道路,代表的就是不断去创造新事物,进入人类的“自由王国”;后退的道路代表的就是毁灭和破坏,让一切重归混沌。战争就是这种破坏性的最好体现。

再次是寻根的需求。我们在交往的需求中提到,人要和其他人建立联系,因为他不愿意承受孤独。为什么人会感到孤独呢?弗洛姆认为,那是因为人脱离了自然的“母体”,失去了和自然联系的纽带,也就是自己的根,感到孤立无援。所以,重新找到自己的根,也是一种重要的需求。这种需求的表现,就是对代表自己来源的事物的依恋和渴望,比如说对母亲、对血缘、对土地,或者对自己的国家。这种需求,后退的路就是逃避自由,去依附一个能够给自己安全感和实在感的存在。

表现在个人身上,就是恋母情结,表现在群体中,就是对民族或者国家的极端偶像崇拜。弗洛姆这里不是说民族主义、爱国主义就是错的,而是说不能把自己的民族放在高于全人类的位置上,否则就是有害的狂热了。所以弗洛姆认为,只有我们发展自己的理性,爱得更深更广,把根基放在全人类共同体而不仅仅是某个团体的时候,寻根的需求才能体现它积极的一面,也就是普遍的友爱,对生命、自由和平等的肯定。

接下来,是身份感的需求。这又有点接近马斯洛说的尊重的需求。弗洛姆认为身份感很重要,因为人有自我意识,才会有对身份的认同。动物是不需要身份感的。对人来说,自我身份比我们想象的重要,是我们体验自我意识,获得他人尊重和社会地位的前提,一个人如果失去了身份,也就等于被社会流放了。这种需求的正面效果就是让我们发展出自己独特的个性。负面的效果也很容易理解,就是放弃自己的自由和独立,成为群体中的一员,通过这样来获得一种群体认同和归属,也就是我们所说的从众心理。

最后是定位与信仰体系的需求。这是说人在世界上,需要确定自己的位置,明白自己为什么在这里。所以这就要求有一种价值定位的坐标系,或者说一种信仰体系。在人类历史上的很长时间里,这种需求主要是由宗教完成的,比如说这个世界为什么会有打雷下雨的现象?因为有雷神和雨神。所以人如果要求雨,就要祭祀雨神。这种定位和信仰,就算是虚妄的,也可以满足人的需求。但是随着人的发展,这种定位就会越来越受到理性的影响,一个典型的例子就是科学的世界观。所以,一个人客观、理性地看待事物的能力越强,他就越接近现实,他的坐标系就越完善。

以上是弗洛姆归纳的人的五种需求,他强调的是满足需求有前进和后退两条路可走。只不过我们还是要选择前进的道路。用积极的方式去满足这些需求。而一个社会是否健全,也要看社会是推动还是阻碍了人们去实现这些需求。

以上是第二个重点:从人本主义的角度出发,列举人源于自身处境的五种主要需求。

那么,标准既然有了,接下来就是批判了,所以接下来自然就是:从人的需求是否被满足出发,探讨当代资本主义社会的病态。

弗洛姆认为,资本主义社会的富强和自由只是表面,其内在依旧是服从和奴役,依旧是人为了满足社会、适应社会而存在,而不是社会为了人的需求而存在。为了说明资本主义社会中人的特征,他搬出的是当年马克思用过的一个概念——“异化”。

什么是异化?用马克思的表述,就是人的活动成了一种和自己对立的力量,结果是这种力量压迫人去行动,而不是人掌控这种力量。于是他创造出来的物品成了他的主人。在现代社会,这种异化是无处不在的。人创造了资本工业的庞大机构,但结果这些企业却成了凌驾于个人之上的存在,个人反而只能按照企业的要求去塑造自己,成为大机器上的一个小零件。此外,社会又在时刻诱导他消费,不是因为他真的需要,而是因为这些东西已经被生产出来了。人们不断购买,更多的、更新的、更好的,因为社会鼓励人们这样做,但是从来不鼓励他们考虑一下,是不是真的需要这些东西。消费能满足我们的需求吗?很遗憾,它往往只能满足一些基本的生理需求,结果这类需求被无限放大。

在这样的社会里,人和人的关系疏远,和他人建立联系的需求被自利和不信任取代。人和自己的关系甚至也疏远了,很多人不再体验到自己的创造性,而只是把自己当成劳动力市场上可以交换的一件商品,他的自我价值就是市场的交换价值,和一辆汽车、一台电脑没什么区别。为什么工业社会的自杀率会升高?因为人看待他的生活也像看待做生意,人生失败了,就像做生意赔本了,后者破产,前者自杀。至于人生的其他意义,那是没有的。

这个社会里,身份感的需求怎么满足呢?弗洛姆说,其实和极权社会没什么区别,都是个人服从权威,依附一个更大的团体,来逃避自由。说到这里有人会反对,说民主国家又没有一个希特勒这样的独裁者,但这只能说明两种社会里权威的形式不一样。在过去,权威是公开的、可见的,比如一个国王、一个教皇、一个很严厉的老爸。可是到了工业社会,情况变了,这里有的是无名的、看不见的权威。它可以是一种常识、一种舆论、一股潮流,或者是一个经济目标。服从这种权威的方式就是求同,或者说随大流。大家都这么做,所以我也最好这么做,这样做是对是错,不必去管,只要照做就是了。大家都在喝可乐,你不喝?那你就是个怪人,是要被排斥出集体和社会的。你要获得安全和认同,那就最好做和大家一样的事,任何想要保留独特自我的人,都会被社会边缘化。

这样的社会中的人,是精神健康的吗?答案当然是否定的。他们为了安全感放弃了自我,失去了理性认识世界的能力,没有创造性,没有真正属于自己的力量,也没有能力去爱。他的安全感只是来自于求同,为此把自己的棱角全都磨灭。他向往的成功,就是把自己卖个好价钱,他和别人的关系,不是交换就是利用,即使是婚姻关系也是这样。他的所谓优秀品质,比如合作、进取、容忍、勤勉,说到底只是这个社会在衡量他这件商品时用到的标准。这就是弗洛姆对西方工业社会中的现代人的写照,可以说是鞭辟入里、入木三分。这样的人是健全的吗?当然不是。这样的社会是健全社会吗?差太远了。

以上是第三个重点:从人的需求是否被满足出发,探讨当代资本主义社会的病态,也就是社会中的人的“异化”。

那么在这样的社会中,我们应该怎么办?所以接下来的重点就是:介绍对资本主义社会问题的两种并不成功的解决方法,并提出如何真正通往健全之路。

其实,通过20世纪初资本主义一些问题的暴露,以及两次世界大战的灾难,一些有识之士已经意识到了这个社会的问题,并做出解决这些问题的尝试。弗洛姆在书中介绍了两种不同的解决方法,代表性的国家就是二战后的两个超级大国:苏联和美国。

苏联的方法是什么呢?很简单,既然资本主义这么有害,市场把人都异化了,那干脆消灭资本主义、取消市场好了,全国实行中央集权的计划经济,大家都听国家的。这样工业社会的问题是不是解决了呢?弗洛姆说,完全没有,这是在重走集权政治的老路,也一样是在逃避自由,所以这条路是走不通的。值得注意的是,弗洛姆的这本书是1955年写的,那个时候苏联模式还远没有穷途末路,甚至可以称得上是如日中天。提出这样的批判,是需要勇气的,也体现了他的预见性。

那么,美国的方法又是什么?可以叫超级资本主义,就是资本主义自己也注意到了原来的制度对人过于忽视,结果工人对工作失去兴趣,生产率降低,而且导致社会冲突加剧,所以资本主义要进行自身的改进,方法就是所谓的利润共享。让工人通过持股、获得福利保险、缩减工时等一系列激励手段,来分享公司利润的增长,让工人的收入和工作成就挂钩,调和劳资双方的矛盾。这些方法,很多也沿用到了今天,比如按照绩效来决定奖金多少,这种方式好不好呢?按我们自己的经验,至少比没有要好。不过弗洛姆对此也是看不上的,认为这不过是改进版的计件工资制度而已。让工资和业绩挂钩,确实可以提高工人的积极性,但是这种分享的多少还是由管理层决定的,不代表工人不被剥削。而且,对于解决工业社会中人的商品化、消费主义倾向等问题,这种方法也没有任何效果,甚至还在推波助澜,这离健全社会的目标还是很远。

那么,我们应该如何通往健全社会呢?弗洛姆认为,所谓健全的社会,是一个自由人的联合体,在那里,每个人的自由全面发展是所有人自由全面发展的条件;在那里,人都是自己的目的,而不再被当作手段;在那里,物质生产为人服务,而不是人为物质生产卖命;在那里,生活的目的就是施展人的创造力,去改造这个社会,让它更加健全。而人,将成为自己生活的主人。

为了实现这样的社会,弗洛姆提出需要在经济、政治、文化三个方面进行全面改革。

在经济上要实现生产资料的社会化,让工作不仅为了获得工资,更是让工人有参与其中的兴趣和动力,为此要让工人参与决策和管理,充分发挥劳动者的积极性。为此,需要完善社保制度,建立普遍的最低生活保障制度。让人不再仅仅为了填饱肚子出卖自己的劳动力。

在政治方面,弗洛姆提倡一种分权的制度,让社会团体参与决策流程,让公民成为社会生活的参与者,而不仅仅是象征性地投个票。

在文化方面,弗洛姆认为要改革教育,培养具有批判思维能力的学生,发展学生的人格,而不仅仅是塑造对社会有用的螺丝钉。要让每个人都参与到文化和艺术的创作之中,而不是成为专业艺术家的独占。

弗洛姆强调,这三个领域的改革是要齐头并进的,不能彼此分开,否则努力就要落空。

说到这儿,《健全的社会》的重点内容就为你介绍得差不多了,下面来为你简单回顾一下。

首先,本书通过“一个社会是否会生病?”的问题,引出“健全社会”的定义。明确一个社会是不是健全,要看它是不是满足了人的需要。

其次,从人本主义的角度出发,列举人源于自身处境的五种主要需求。分别是交往的需求、超越的需求、寻根的需求、身份感的需求、定位与信仰体系的需求。

再次,从人的需求是否被满足出发,探讨当代资本主义社会的病态,也就是社会中的人的“异化”。

最后,介绍对资本主义社会问题的两种并不成功的解决方法,并提出要想实现真正健全的社会,就要在政治、经济、文化三方面进行切实的改革,让每个人的需求在这个社会中得到满足。

撰稿:风君 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

我们不能只从个人是不是适应社会来看他是不是有精神问题,而是应该先看社会是不是适应了人的需要。一个社会只有满足了社会成员的合理需要,促进他们的健康发展,才是健全的。