《你的权利从哪里来》 齐生解读

《你的权利从哪里来》| 齐生解读

关于作者

本书作者艾伦·德肖维茨是美国当代最著名的刑事辩护律师,他曾在辛普森案、克林顿绯闻弹劾案、泰森案等美国当代备受瞩目的案件中担任辩护律师,是美国家喻户晓的律政明星,被誉为“最伟大的人权捍卫者”。德肖维茨也是美国现代著名的法学家,他在28岁成为了哈佛大学法学院有史以来最年轻的教授。德肖维茨曾出版过许多在美国畅销的法律著作,包括《最好的辩护》《大法官的偏见》等等。

关于本书

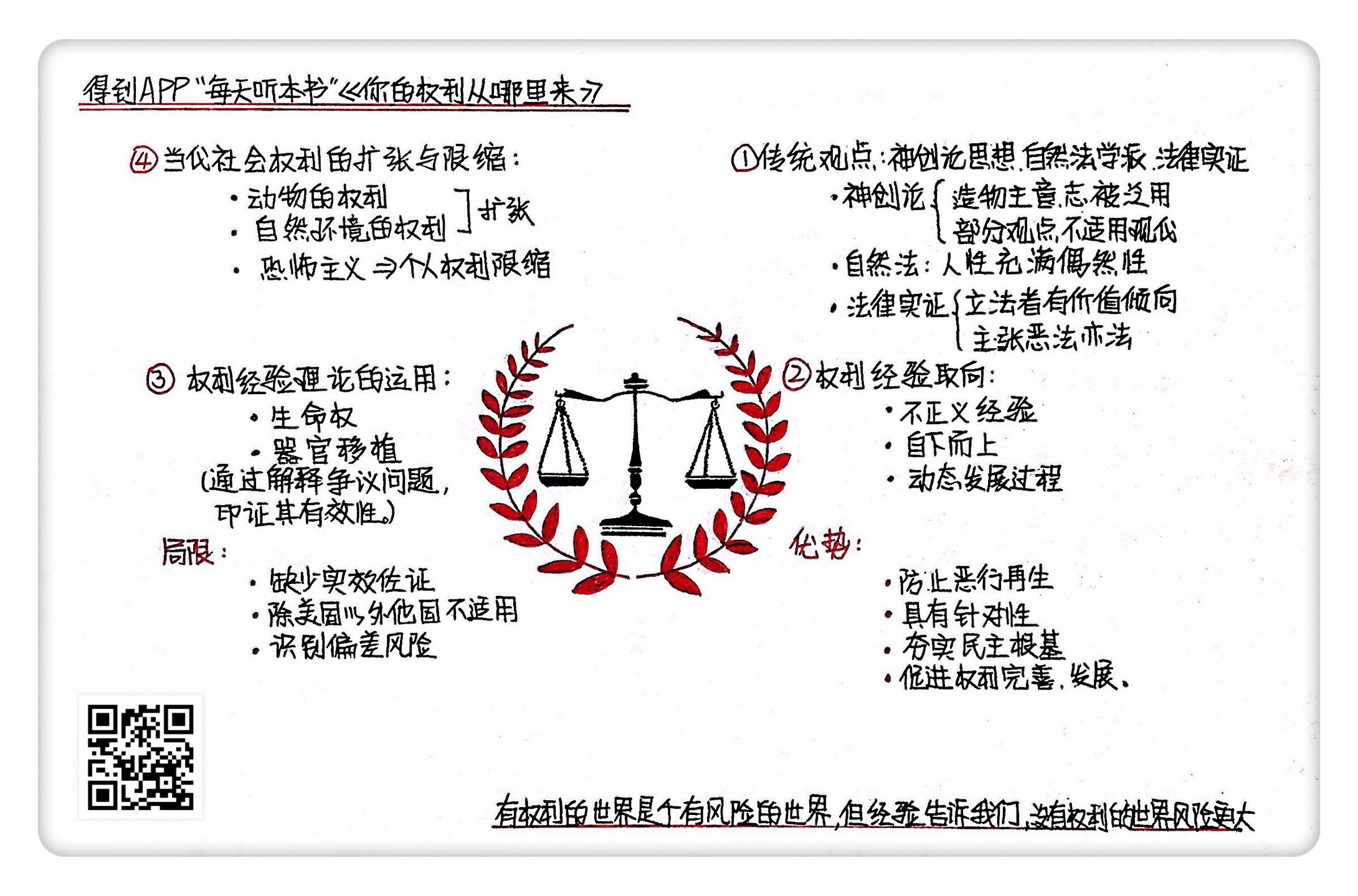

这本《你的权利从哪里来》被作者艾伦·德肖维茨称作其“一生著作的缩影”,凝结了他“近半个世纪以来的思索、教学、写作与倡议”。在本书中,德肖维茨先是批判了权利来源的三个传统学说,然后运用“经验主义”的方法构建了自己的理论,提出“权利来源于经验和历史,特别是来源于人类的恶行”。全书理论阐释清楚,论述自成体系,展现了德肖维茨深厚的法律功底与缜密的逻辑思维。

核心内容

权利并非来源于造物主和人性,也并不只是人类立法的产物;权利来自于人类经验,特别是那些不正义的恶行经验;如何运用“权利经验理论”去解释当代社会中权利相关的争议问题,以及如何评价德肖维茨的“权利经验理论”。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《你的权利从哪里来》。这本书大约20万字,我会用大约25分钟的时间为你讲述书中精髓:权利并非来源于造物主、自然或制定法,而是来自于人类经验,特别是那些不正义的经验。

在法治观念日渐深入人心的今天,权利已经成为我们在社会生活中利益诉求的基本方式。我们习惯于将权利视为实现自身利益的一种力量,比如我因为付款而有权利对某件商品进行占有,这是主张“所有权”。从法律角度,权利是与义务相统一的,一个人的权利必然伴随着他的义务,比如劳动者有依据劳动合同领取报酬的权利,但同时有义务依据劳动合同履行相应的工作职责。

谈到权利,我们总是对权利的地位、内容这些更加现实的问题情有独钟,比如我拥有怎样的权利、如何保障我的权利不受侵犯,进而陷入以个人利益为导向的争执之中,却忽视了权利的来源问题。事实上,权利的来源是讨论权利地位与内容前应当首先解决的前提问题,因为权利的来源决定了权利的地位和内容。如果权利来自上帝,那么权利就应该是“不可剥夺”的,中世纪的“神创论”正是秉承这一思想。如果权利来自于人性,那么权利就应像自然法则那样,永远不会发生变化,这是文艺复兴后“自然法学派”的观点。如果权利只是人类立法的产物,那么便可以由人类修改,甚至废除,我们通常把这一理论称为“法律实证主义”。

这本《你的权利从哪里来》提出了与前述理论学说截然不同的权利来源观点,那就是:权利来源于经验和历史,特别是来源于人类的恶行。伴随恶行产生的权利,在经过人类主动持续地辩护后最终被确定下来,用来防止恶行的再度出现。作者德肖维茨将这个理论称作“权利经验取向”。为了证明这一理论,他先是批判了权利来源的三个传统学说,然后运用“经验主义”的方法构建了自己的理论,最终尝试用这个理论去解释实际的争议问题。

这本书的作者,艾伦·德肖维茨是美国当代最著名的刑事辩护律师,他曾在辛普森案、克林顿绯闻弹劾案、泰森案等美国当代备受瞩目的案件中担任辩护律师,是美国家喻户晓的律政明星,被誉为“最伟大的人权捍卫者”。风靡全球的美国律政神剧《Boston Legal》中男主角Alan Shore据说就是以德肖维茨作为原型设置的角色。除了精通业务外,德肖维茨也是美国现代著名的法学家,他在28岁时成为了哈佛大学法学院有史以来最年轻的教授。德肖维茨曾出版过许多在美国畅销的法律著作,包括《最好的辩护》《大法官的偏见》等等。但是,他却将这本《你的权利从哪里来》称作他“一生著作的缩影”,凝结了他“近半个世纪以来的思索、教学、写作与倡议”。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲了以下三个方面的重点内容:

第一个重点,作者对于权利来源的传统观点,即神创论思想、自然法学派和法律实证主义派的批判。

第二个重点,作者关于权利来源的观点,即通过构建权利经验取向的理论框架,主张权利来自于人类经验,特别是那些不正义的经验。

第三个重点,作者尝试运用权利经验理论来解释与权利相关的争议问题,以印证其权利经验取向理论的实际效用。

我们就先来看看第一个重点,作者对于权利来源的传统观点,即作者对神创论思想、自然法学派和法律实证主义派的批判。先来说说作者对神创论思想观点的批判:权利并非来源于造物主。

大约在公元476年至公元1453年,也就是中世纪时期,欧洲受基督教思想的深刻影响,上帝创造一切的神创论思想观点几乎渗透到了各个领域,法学领域也不例外。因此,人类的权利在当时被看作是上帝的产物,是由“上帝之手”写下的。

德肖维茨认为,“权利来源于造物主”的主张与人类的实际经验不符。如果世上只有一个造物主,那么造物主写下的权利内容将具有一贯性,并不会因时空的更迭而发生变化。然而在现实世界中,不同时代的、不同意识形态领域的政治家往往会根据自己的需要对造物主写下的权利内容进行解释和利用,权利内容一直在变化,因此根本不具有一贯性。更为严重的情况是,作为正义化身的造物主的思想非但没有被用来反对某些恶行,反而被人借用来掩盖某些罪行,或者使自己的行为获得正当化的理由。比如说人类在过去几个世纪所遭遇的圣战、种族灭绝,包括这些年全球范围的恐怖主义,他们的领导者都宣称自己领悟了造物主的意志。这其实是一种对造物主意志的滥用,可能会给人类带来灾难性的危害。

除此之外,作者认为,随着时代的发展,造物主意志的正确性也是值得怀疑的。欧洲早期的奴隶制便是一个典型的例子。奴隶制在当时能够得以存续,很大一部分原因就是造物主的《圣经》对于奴隶制存在的默许。这种观念尽管在特定时代曾被认为是合理的,但放在当下这个时代,必然会遭到所有人的批判。对此,有些坚持神创论思想的人辩称,神的意志有时可能会被人们所误解。但是,谁又能保证以后神的意志不会被误解呢?至少对于如何分辨造物主的意志这个问题,在当今社会并没有广泛地达成一致。因此,作者认为造物主并不能被当作是人们权利的来源。

接着来说说作者对自然法学派观点的批判:权利并非来源于自然法。

大约在公元16世纪后,也就是文艺复兴时期之后,由于人的作用得到了极大的解放,这个时期的法学家转向从人自身寻找权利的来源,权利被认为从物质宇宙的法则或人性中以某种方式衍生而来,这是自然法学派的核心观点。

德肖维茨认为,人的天性是充满偶然性和多样性的,人性中不仅包含了最好的部分,同样也包含了最坏的部分。因此如果我们要对人性进行描述,无法用“好”或者“坏”这类的词汇直接作出判断,只能对人性现实存在的状态进行客观中立的描述。自然法学派想在人性与权利之间直接搭建桥梁。也就是说,人类有怎样的天性,就应该直接衍生成为怎样的权利。德肖维茨认为,人的天性并不能直接成为权利来源的基础,想要实现人性到权利的转化,还需要同时考量道德、合法性等因素,而且需要通过人类的经验加以调和。比如说,男人和女人在天性上都有性方面的需求,即便社会生物学家能够证明男人在天性上更倾向于使女性屈服,但绝不能基于这种天性为男性创设出“强奸”的权利。因为根据我们的经验,这在道德上是错误的。

最后再来说说作者对法律实证主义观点批判:权利并非来源于立法者的规定。

法律实证主义是起源于19世纪的法哲学流派,它强调法律是人定的规则,相应的,权利也应来源于由立法者制定的法律。这个流派还认为,法律和道德之间没有内在的和必然的联系,所以不用考虑法律本身是否是正义的。

德肖维茨认为,法律实证主义的问题在于:一方面,法律是由人制定的,而制定法律的人有其自身的利益需求或阶级属性,这很有可能左右他在制定法律时的价值倾向。另一方面,法律实证主义剔除了道德对法律的影响,主张“恶法亦法”。也就是说,法律即使是不道德的或不正义的,但只要是合法地制定的,仍应具有法律效力。从这个角度来说,其法律本身的正义性也值得怀疑。尽管法律的制定有民主程序的护驾,但多数人的暴政还是有可能会剥夺少数人的权利,比如1932 年开始的纳粹大屠杀就是由民主程序立法而产生的。如果按照法律实证主义“恶法亦法”的逻辑,完全剔除道德的因素,那么人们在权利被剥夺时,恐怕也只能一味顺从,没有反抗的余地。显然,这也并不是德肖维茨所希望看到的权利来源。

上面为你讲述的就是本书的第一个重点内容,我们在这里做一个简单的小结:德肖维茨分别对神创论思想、自然法学派和法律实证主义所主张的权利来源学说进行了批判。在德肖维茨看来,这三种传统权利来源学说都存在缺陷。就神创论思想而言,造物主的文字过于含糊不清,人类在不同时期对此的解释存在出入,甚至互相对立,让造物主的意图最终被别有用心的人滥用;就自然法学派的人性标准而言,人类具有多样化的天性并不能直接成为权利来源的基础,我们同时还要考虑道德、合法性等经验要素;法律实证主义主张权利的来源是立法者的规定,但却完全剔除了道德因素对于法律的影响,因此很有可能导致“恶法”的产生,这与创设权利的本来意图也是背道而驰的。

接下来我们说一说第二个重点,也就是作者对权利来源的观点:权利来自于人类经验,特别是那些不正义的经验。

与神创论思想、自然法学派的理论主张不同的是,德肖维茨认为法律与权利并不是自然存在的“发现”,而是需要不断完善和变迁的人类“发明”。因为人们在不同环境下对法律和权利的要求是不同的,所以权利应当是经验和历史的产物,特别是伴随着人类的极端恶行所产生的。这些极端恶行的出现,使人类发现了自己权利的不足。也恰恰是因为某些权利的缺失,导致了恶行不断地出现,人类才会依照这些恶行来确立所需要的权利。

关于如何依据这种“经验取向”来创设权利,德肖维茨进一步提出了两个步骤。首先是要辨识出我们试图避免重演的重大恶行有哪些;接着则要判断,某些权利的缺失是否会导致这些恶行的发生。如果某些权利的缺失会导致重大恶行的出现,那么这样的经验就会成为最有说服力的论据,从而使该项权利得以确立。

德肖维茨所提出的这两个步骤与传统意义上“自上而下”构建权利体系的逻辑有所不同。通常情况下,我们在设计一项制度的时候,都会高屋建瓴般地预先植入我们最终的目的,并事先论证其合理性,作为向下推行的理论基础。比如要“建立一套完全正义的权利体系”,我们势必就需要先去论证:如何定义完全正义?或者说,完全正义的标准是什么?然而,我们随后会发现,上述问题在实际操作中很难获得普遍的认同,甚至将引发无休止的讨论。

德肖维茨所提出的“两步走”则是一种“自下而上”的经验主义取向。与其讨论什么是完全正义,不如对什么是不正义进行归纳整理。因为不正义可以来自于经验,可以与理论无关,因此人们对不正义的标准更可能会获得一致的同意。比如我们对于犹太人大屠杀的不正义不存在异议,比如我们对于奴隶制存在的不正义不存在异议。也许有一天,我们能够基于完全正义的经验完美地定义完全正义,但至少就目前而言,我们距离这样的经验还很遥远。从这个角度来说,德肖维茨“自下而上”地以负面经验作为基础、以恶行作为起点来创设权利,更加贴近现实。人类无需把时间浪费在如何定义完全正义的争论中,我们的任务很清晰也很急迫,那就是依据过往的恶行经验去创设制止或减缓这些恶行的权利。

除此之外,德肖维茨的经验理论中还有一个很重要的因素,是他将权利的来源看作一个动态发展的过程,既不是永恒的上帝或不变的自然法,也不是由公式和逻辑推导出来的静态公式。德肖维茨认为,我们从经验和历史中,特别是由人类恶行产生的集体经验中来寻找我们的权利选择。这就要求我们不断地发明权利,主动持续地为之辩护。这样,才能使权利不断地得到完善,并获得更好的保障。在德肖维茨看来,这种动态发展的理论,与美国“遵从判例经验”的法律渊源传统和发展取向也是一致的。

上面就是为你讲述的第二个重点,也是德肖维茨在本书中的核心观点:权利来自于人类经验,特别是那些不正义的经验。德肖维茨运用了一种自下而上的视角,从恶行入手,先是辨识出我们试图避免重演的重大恶行,接着通过对与这些恶行相关联的权利缺失情形的经验进行分析,最终创设权利。同时,因为恶行本身是无法消灭的,德肖维茨将权利的发展视为一个动态的过程,新的权利会因为新的恶行产生而创设,人类也应该持续地为自己的权利辩护,让权利得到不断完善。

下面为你来说说第三个重点:用权利经验理论来解释具体问题。

任何权利理论都必须借由解决实际问题来印证其效用。在本书中,德肖维茨也尝试着用他的权利经验理论去讨论和解释一些具有争议的权利议题。

首先来说说生命权。生命权,是指人的生命受法律保护,不被任意剥夺的权利,是最基本、最重要的人权。一个人只有具备生命权,才有可能享有平等权、自由权、健康权等其他权利。德肖维茨认为,传统的神创论思想和自然法理论已经无法合理解决与生命权有关的争议,我们可以寻求权利经验理论的帮助。

德肖维茨举了堕胎的例子。他认为,解决关于堕胎问题争论的关键要素和前提在于经验,比如说依据经验,太过轻易的堕胎可能会助长滥交,同时人类的生命价值将会受到贬损。同样是基于经验,确切地说是来自于奉行禁止堕胎的国家的经验,一些年轻的妇女为了躲避法律的制裁,铤而走险,选择在简陋的房间里接受非法的堕胎手术,最终因为缺乏适当的医疗救助而受伤甚至死亡。事实上,这也是一种人类生命价值的贬损。想要对堕胎问题的争论作出判断,应该根据所在国家的经验与实际情况来进行综合考量。

再来说说器官移植。德肖维茨认为,法律首先承认并保护的是人类对死后保持遗体完整的权利主张。与其说这是死者对自己遗体的权利,不如说这是生者要求他人尊重他的亲人、爱人的遗体的权利。但伴随着医学科技的进步,特别是当器官移植变得可行时,人类开始重新思考:如果能够从死者的遗体上摘取救人的器官并移植给他人,是否也是一种尊重死者的适当方式呢?毕竟,如果死者的器官明明可以用来救人,且死者生前也没有对此明确表示拒绝,那为什么要白白浪费这样的资源?

德肖维茨认为,对于死者遗体尊重的经验与器官移植逐步可行的经验共同搭建了器官移植权利的来源。在这两种经验的背后,实际上体现的是一种价值上的冲突。一边主张遗体完整的价值,另一边则主张需要器官的人的生命价值。这两种主张都有其合理性,但正如德肖维茨所主张的,权利来源是一个动态的过程。器官移植案例的不断丰富,也许会推动社会去推定认为:除非生前明确拒绝,否则人类在生前都已经同意器官可以用来拯救他人生命。

除了生命权与器官移植,德肖维茨还在书中讨论了当代社会的权利扩张与限缩。首先,德肖维茨的经验理论为一些新生的、尚未得到广泛认可的权利的合理性提供了理论依据,扩张了权利范围。

比如说与动物相关的权利。由于传统的自然法是建立在人的理性基础之上的,因为无法证明动物的理性,也就无法主张它们的权利。但是动物被虐待与保护的问题,已经越来越引起社会的关注。德肖维茨的经验理论为与动物相关的权利的创设建立了桥梁,人类品尝和见证了自己恶行导致的后果,部分物种的灭绝让人类体会到了大自然的报复,出于对这些“恶果”的反思,一些与禁止虐待动物、动物保护的相关立法应运而生。

还比如说与自然环境相关的权利。自近代以来,大自然只是人类征服的对象,具有工具性的价值。随之而来的问题,包括过度放牧、滥砍滥伐、大气污染、资源枯竭乃至与我们生活息息相关的PM2.5,都成为了一种恶行的经验存在。依据德肖维茨的经验理论,当我们重新审视人与自然的关系,创设与自然环境相应的权利,实际上也是在解决工业化发展所引发的上述一系列的自然环境问题。

最后聊一下权利的限缩,即在特定情形下,权利受到限制或范围缩小,最典型的例子就是“恐怖主义”。9·11事件以后,全球面临严峻的恐怖主义威胁,美国首当其冲。即便在世界各国的共同努力下,恐怖主义的势力已经得到有效的遏制,但鉴于其恐怖的杀伤力,人类的生命和财产安全还是受到巨大威胁。目前尚没有什么措施可以通过惩罚恐怖分子而产生有效的震慑,最好的方法似乎也只有草木皆兵般地去预防恐怖袭击,这让每个人都有可能成为“假想的”恐怖分子。

德肖维茨认为,在这种情形下,为了防止下次恐怖袭击的发生,人们的某些权利可能会受到一定程度的限制。比如部分隐私会变得透明,部分言论会被政府实时监控等等,这似乎是战争时期才有的措施。然而战时国家的紧急状态终究是有时间限制的,人类与恐怖主义的斗争目前看来是无止境的,因此人们所享有的部分公民权利可能也将无止境地承受被限制的压力。但是,出于公共安全的考量,人们或许对这种做法并不排斥。德肖维茨认为,这其实也是基于过往恐怖分子袭击事件的“经验”,人们深知恐怖事件的严重性,哪怕只有极低的发生概率,也会带来极大的恐慌。所以人们也充分意识到,只有保障当下的安全,才有资本进行长远的思考。换句话说,面对恐怖主义,权利的限缩无法避免,对于隐私权、言论自由,人们不得不做出妥协。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,下面,我来简单总结一下今天与你分享的内容。

首先,德肖维茨对神创论思想、自然法学派和法律实证主义的权利来源学说进行了批判。德肖维茨认为,权利并非来源于造物主,因为造物主的言论是含糊不清的,可能被任何意识形态利用;权利并非来源于人性,因为人的天性是中立的,是不具有客观评价性的,不能直接转译成为权利,需要通过道德、经验等因素加以调和。权利也并非来源于立法者的规定,因为制定法律的人固有的利益需求与阶级属性会影响法律的价值倾向。如果法律本身是剔除道德因素的“恶法”,人们在权利受到剥夺时,也只能一味顺从。

其次,德肖维茨提出了他的权利来源主张,即权利来自于人类经验,特别是那些不正义的恶行经验。正因为极端的恶行的出现,人们才会发现自己权利的缺失,也恰恰是因为某些权利的缺失,才导致了恶行不断地出现,人们才会根据这些恶行来确立所需要的权利。同时,因为恶行本身是无法消灭的,权利的发展将是一个动态的过程,新的权利会因为新的恶行产生而创设。

再次,德肖维茨尝试运用他的经验理论去解释当代社会中与权利相关的争议问题。无论是对于生命权的综合判断,对器官移植权利的不同主张,还是当代社会中权利的扩张与限缩,德肖维茨的经验理论都能够提供相应的理论基础作为支撑。

最后,我们该如何评价德肖维茨的权利经验理论呢?我觉得应该从以下两个方面地看待。

一方面,德肖维茨的权利经验理论的确使权利的来源有了更加广泛的现实意义。

在德肖维茨之前,不论是中世纪权利来源于上帝的思想,还是自然法所提出的权利来源于自然、理性的观点,现在看来都有些虚无缥缈了,不但无法用经验去证明,而且可能会被别有用心的人所利用。相反,伴随恶行产生的权利不仅易于证明,而且也更能防止恶行的再度产生。同时,无论是上帝意志还是自然理性,始终都是被少数人所掌握的意志。相比之下,将权利的来源归为人类过往的恶行经验,更加具有现实针对性,也更加容易获得民众的认同,有助于民主根基的真正夯实。

此外,与法律实证主义的制定法来源相比,德肖维茨的权利经验理论融入了道德的因素,让道德成为权利发展变化的重要参照,而不是简单地割裂二者之间的关系。不道德的恶行出现会促使人类不断进行反思,究竟是哪些权利的缺失导致了恶行的出现。如果人类能够主动持续地为之辩护,也必然将促进权利的不断发展与完善。

另一方面,我们也应该认识到德肖维茨的权利经验理论的局限性。

正如德肖维茨在本书一开始就坦诚说明的,他是一个实用主义者、效用主义者和经验主义者,他的理论具有浓厚的经验主义色彩,更多的是基于质疑传统理论的一种新的理论尝试。至于在他的权利经验理论中孕育而生的权利能否在强大的国家机器面前发挥想象中的作用,目前尚缺少实效佐证。同时,本书所探讨得更多的是基于美国政治意识形态下“与政府有关的个人权利”,对于其他政治形态下国家的借鉴意义可能是有限的。

此外,按照德肖维茨的理论,一方面,权利的设计与建构是针对既有的恶行的,同时需要不断设计出新的权利来制止新的恶行。另一方面,并不是说设定了权利,就一定能够对恶行产生相应的遏制作用。权利设定的本身还有赖于人类对于恶行经验的识别。这种识别可能会有偏差、误解甚至导致权利设定不当,不但难以制止恶行,甚至可能会产生出新的恶行来。我们同时应当正视这种风险的存在。

事实上,德肖维茨在书中也就“权利本身是否会带来另外的恶”进行了探讨,他本身也承认权利无法保证正当的结果,也会“受到操作而为任何议程背书”。正如他在书中所说的,“有权利的世界是个有风险的世界,但经验告诉我们,没有权利的世界风险更大。”

撰稿:齐生 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.权利并非来源于造物主,并非来源于人性,也并非来源于立法者的规定。

2.权利来自于人类经验,特别是那些不正义的恶行经验。

3.因为恶行本身是无法消灭的,权利的发展将是一个动态的过程,新的权利会因为新的恶行产生而创设。