《从祖先到算法》 李南南解读

《从祖先到算法》| 李南南解读

关于作者

本书作者亚历山大·本特利,是美国田纳西大学的人类学系主任。他主攻的研究方向是人类传播知识的方式,曾著有《窃言盗行:模仿的科学与艺术》。

关于本书

这本《从祖先到算法》是对本特利上一部作品《窃言盗行:模仿的科学与艺术》的延续和升级。

核心内容

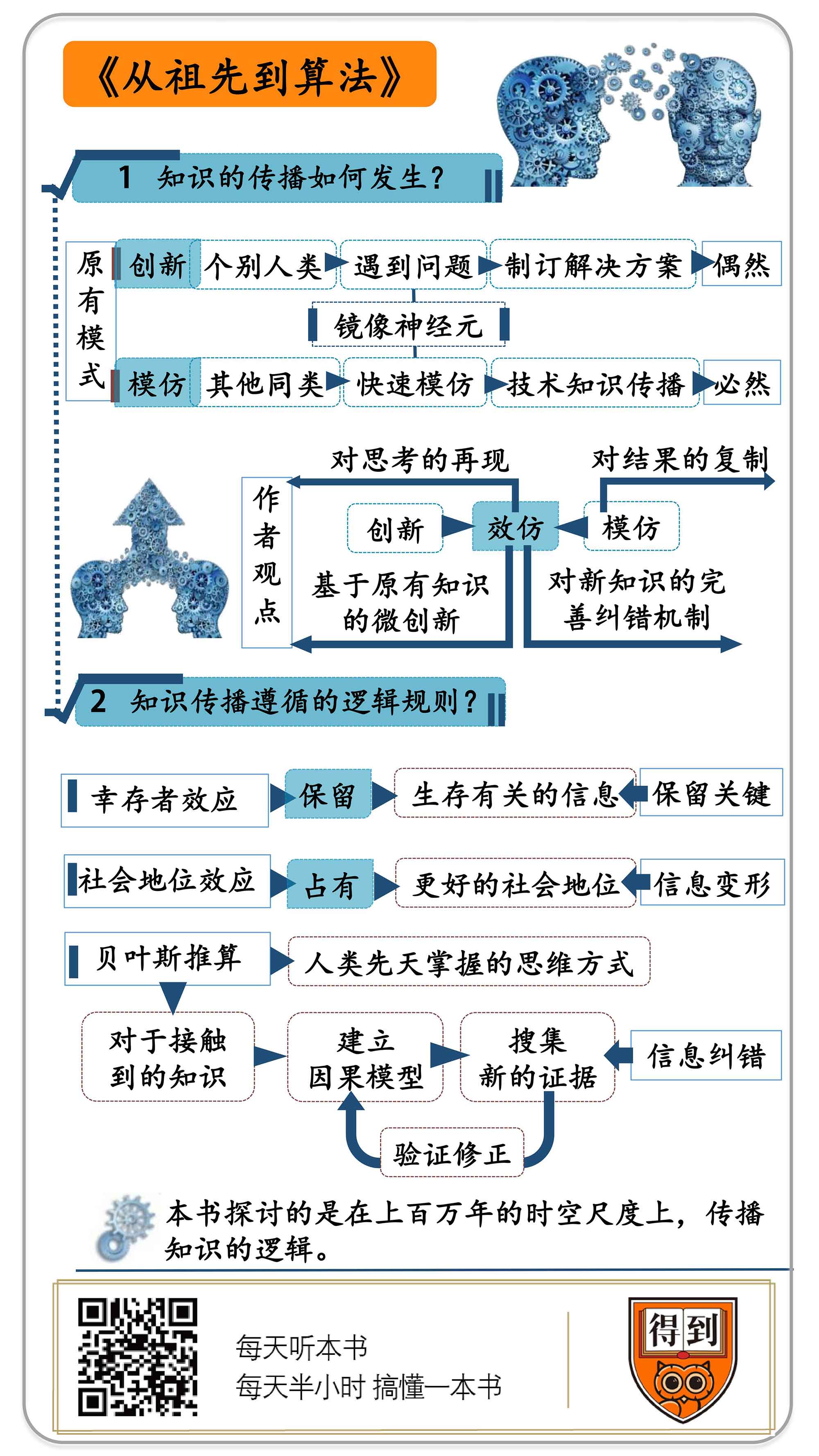

第一部分,知识的传播,到底是怎么发生的?都有哪些研究?各自的观点是什么?

第二部分,知识的传播,遵循着哪些逻辑?

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的,是一本人类学领域的漫谈,叫《从祖先到算法》。这本书主要探讨了一个话题:知识到底是怎么传播的?

乍一听,你可能觉得,很好回答。书本、聊天、上网,不都能传播知识吗?但是,这本书探讨的,不是此时此刻,传播知识的方式。而是在上百万年的时空尺度上,传播知识的逻辑。

这么说可能有点笼统,举个例子,你就知道这个研究解决的是哪一类问题了。你可能听过一句话,叫话越传越多。比如一件小事,从村东头传到村西头之后,就被添油加醋,传得面目全非。但是,你能想象吗,有的故事口耳相传了2000年,几乎没有任何变化。比如《小红帽》的故事,根据人类学家的最新研究,这个故事已经出现了2000年,在全世界有58个版本。而且这58个版本,居然出奇的一致,只是在一些细节上,有那么一丁点改动。比如在亚洲地区的版本里,当狼外婆假扮不成功时,会喝一点水,来清清喉咙。在非洲的版本里,狼会自己割破舌头,为了让声音更柔和。除了个别细节之外,这个故事几乎没有任何变化。

那么,为什么在一个小小的村子里,信息的传播会有那么大的变形?而在全世界范围内,跨越2000年,一个故事居然可以这么稳定?要想回答这个问题,咱们就得明白,知识的传播到底遵循着什么样的逻辑?

要特别说明的是,这本书虽然不到200页。但读起来难度不小。因为它的起点,是基于另一项人类学研究。就像一栋楼,把入口设置在了二层。所以,要想读懂这本书,咱们得先找到通往二层的梯子,要把之前的研究翻出来,梳理一遍。当然,这个过程本身也很有趣。因为把这些观点前前后后串起来,你会发现一场很精彩的人类学思辨。为此,我也特地查询了之前的相关研究,在接下来的解读中,把它们一起讲给你听。

这本书的作者,是美国田纳西大学的人类学家,叫亚历山大·本特利。他主攻的研究方向,就是人类传播知识的方式。他的上一本书叫《窃言盗行:模仿的科学与艺术》。窃言盗行,就是盗窃语言和行为的意思。这本书主要说的是,人类的知识传播,最早是依靠模仿同类的行为来实现的。而今天要说的这本《从祖先到算法》,是他对上一部作品的延续和升级。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。第一部分,咱们围绕这场漫谈的核心,说说,知识的传播,到底是怎么发生的?前前后后都有哪些研究?各自的观点是什么?第二部分,再说说,知识的传播,遵循着哪些逻辑?

首先,第一部分,咱们先围绕着,知识的传播到底是怎么发生的,这个问题,来说说这场人类学思辨。

这场思辨,要先从一个人说起。这就是著名的人类学家,科学探险家,阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士。在人类学领域,这是一个跟达尔文齐名的大宗师。当年,达尔文刚刚提出进化论,华莱士就提出了自然选择理论,几乎是前后脚。而且在很多问题上,华莱士的看法比达尔文还要深入。

比如,孔雀为什么开屏?要知道,对孔雀来说,开屏的代价,是牺牲飞行能力。对鸟类来说,不会飞,这个损失太大了。针对这个问题,达尔文的解释是,开屏可以让雄性吸引雌性。而华莱士在这个基础上,又深入一步,多问了一句,雌性孔雀为什么会喜欢雄性开屏?他的解释是,因为羽毛好不好看,反映了鸟类健不健康。羽毛越漂亮,说明越健康。所以本质上,开屏其实是在释放健康信号,雄性通过这个信号来吸引雌性。你看,这个解释是不是更深入?

但是,就是这么厉害的一个人,却遇到了一个,他没法解释的问题。这个问题困扰了人类学家几十年。后人还用他的名字,来命名这个问题,管它叫,华莱士问题。

简单说,华莱士问题可以总结成一句话,那就是,人类的大脑发挥功能,为什么总会滞后?假如我问你,20万年前的原始人,为什么没有发明蒸汽机?很多人的第一反应可能是,因为他们还不够聪明,大脑不够发达。但是,考古学家已经发现,大概20万年前,原始人的大脑,就已经达到了目前的水平。从生理结构上看,他们跟你一样聪明。你能掌握的知识,20万年前的祖先都能掌握。

但问题就出在,这些聪明的祖先,却几乎什么都不会。比如语言、绘画、使用火,这些潜藏的能力,直到很久之后才突然展现出来,并且突飞猛进。我们的大脑,在期间的十几万年里,就像休眠了一样。

你看,人类的大脑,早在20万年前,就为太空遨游做好了准备。但是,我们却直到今天,才刚刚登陆月球。那么,大脑发挥功能,为什么会滞后这么多呢?

这个问题困扰了学界很久,人们提出过很多解释。直到1992年,一个来自脑科学的发现,回答了这个问题。

当时,神经科学家发现了大脑里,有一群叫作镜像神经元的神经细胞。镜像神经元的功能,就是让我们能够模仿同类。

比如,你看到别人造了一把斧头,你也能照葫芦画瓢,造一把出来。这个模仿能力,就来自于镜像神经元。再比如,镜像神经元,还是语言诞生的基础。因为语言诞生的前提,是感知对方的意图。什么叫感知?说白了,就是对感受的模仿和再现。你能感受到别人的快乐、恐惧、焦急,等等。总之,信息、情感、文化,之所以能在人类之间快速传播,就是因为我们的大脑里有镜像神经元。

基于这个发现,加州大学圣迭戈分校,有一个著名的神经科学家,叫拉马钱德兰,对华莱士问题作出了回答。他认为,人类掌握一个知识,分成两个阶段。

第一个阶段是,个别的几个人,偶然遇到了一些问题,并针对这个问题,制定了解决方案。比如,某个部落要经常面对大型猛兽,他们发现,用手斧,也就是最早期的那种,只能握在手里的,削尖的石块。他们发现,用手斧对抗大型猛兽,风险特别高。你只有离得很近,才有机会使用。为了解决这个问题,这个部落,就有人琢磨,可以把石块,打磨成尖利的细长条,这样就可以投掷。这就有了早期的长矛。

第二个阶段,是通过镜像神经元,其他的同类快速模仿这个技术。比如,一个部落出现长矛之后,过不了多久,所有的部落就都能造出长矛。这样,一个新技术、新知识,就在人类中快速传播开了。

换句话说,知识的发生是偶然的,是少数人为了解决自身环境中,遇到的那个特定的问题,发展出了某个知识。但知识的传播是必然的。因为人类的镜像神经元,能让我们快速完成模仿。并且通过模仿,来掌握这个知识。

你看,这就回答了华莱士问题。为什么大脑发挥功能会滞后?很多知识直到很晚才被人类掌握?这是因为我们还没有遇到,能够触发这个知识的问题。

同时,这个研究,也伴随着另一个结论。注意,这个结论,跟我们今天的主题关系很密切。那就是,知识到底是怎么传播的?根据镜像神经元的发现,得出的结论是,模仿,是人类这个物种,传播知识的主要方式。

其实,在很久之前,类似的理论就有人提出过。只不过这回,镜像神经元的发现,从脑科学的角度,把这张拼图给补齐了。这个结论,也成为很多学者的共识。在它的众多支持者里,就包含咱们今天说的这本《从祖先到算法》的作者,亚历山大·本特利。前面说过,他的上一本书,是2013年出版的,叫《窃言盗行:模仿的科学与艺术》,就是从这个观点,衍生出来的,认为人类的知识、信息和文化的传播,是通过模仿实现的。

听到这,你可能会觉得,这个理论很有道理。你看,它既符合社会学的推论,也有脑科学的佐证。但是,就在之后的几年里,作者发现了两个疑点。

第一个疑点是,假如只有创新和模仿这两种行为的话,在一个族群里,创新者太多,新知识太多,这就难免出乱子。人们会没法判断,哪个知识才最有效,最值得传播。假如是通过实践来试错验证,这个成本未免太高了。反过来,假如创新者太少,模仿者太多,一个知识出现之后,所有人全都接受,这就会导致,一个族群的技能千篇一律,失去多样性。在传播学上,管这种因为传播单调的信息,导致整个群体中的信息质量降低的现象,叫作回音室效应。就像你在一个空房间里,说出一句话,听到的全是自己的回音。这些反馈没有任何价值。

总之,创新者的数量不能太多,也不能太少。后来,人类学家还推算出了一个数字,5%。也就是,一个族群里,有5%的创新者,和95%的模仿者,这个比例是最合适的。但是,作者发现,很多族群并不符合这个比例,但也没出什么问题。这是第一个疑点。

第二个疑点是,在人类的知识传播史上,其实一直存在两种传播方式。第一种是复制,比如阿舍利手斧,这是旧石器时代的工具。人类使用它长达150万年。在这150万年里,阿舍利手斧几乎没变样,只是大小不同。这是第一种传播方式。第二种是变形,就像咱们开头说的,一句话从村东头传到村西头,就变得面目全非。其实,工具的制造,也经常出现类似的情况。你发明一个工具,别人学会之后再次制造,总会跟你做的,有点不一样,但总体上,又差不太多。这就说明,在模仿和创新之间,还存在着第三种,知识传播的方式。那么,这个方式到底是什么呢?

注意,重点来了,这个答案,是这本书的核心。我之所以要解读这本书,很大程度上,也是因为受到了这句话的触动。

作者认为,在模仿和创新之间,还存在第三种行为,叫作效仿。它和模仿不是一回事。模仿是对结果的复制。而效仿,是对思考过程的再现。

这二者最大的区别,就在于,效仿比模仿,多问了一个为什么。比如,我看到你用石头造了一把长矛。模仿就是我也用石头,做一把一模一样的长矛。假如没有石头,这个模仿就没法实现。造长矛的知识,也就传播不到我这。

但是,效仿就要多问一个为什么,并且通过这个为什么,来还原你的思考过程。比如,我在造长矛的时候会想,为什么要用石头?因为我的目的是击杀猎物,所以材质必须坚硬。那么,假如没有石头,我能不能用坚硬一点的木材代替?假如换成木头,我是不是可以把它削得更尖一点,来达到同样的效果?

你看,在这个过程中,表面上看,我只是在照葫芦画瓢。但实际上,我是在重现制造长矛,这个知识的发生过程。我追求的是杀死猎物的结果,而不是重现死板的制造工艺。

用一个今天的词,效仿,其实是一种微创新。也就是,我不对原来的知识,做任何颠覆性的突破。但是,我也不完全照搬。而是以这个知识为蓝本,结合我自己的思考,做出一些微小的改进。

同时,效仿本身,还是一个知识的纠错筛选机制。你看,当一个新知识出现,模仿者可能不分青红皂白,照做就是。但是,效仿者会多问一个为什么。为什么这么做?它的目的是什么?为了实现这个目的,这是不是最有效的方法?

作者认为,很多动物都懂得模仿,比如大猩猩。在知识的传播这件事上,真正让人类和大猩猩区别开的,就是人类懂得效仿。

其实,说到这,你可能已经发现,即使在今天,知识的传播,也遵循着这个逻辑。我们经常说,一个知识或者技术,要小步迭代,也就是一点一点改进。这个小步迭代,本质上就是一种依托于效仿的微创新。

以上就是第一部分内容。知识的传播,到底是怎么发生的?围绕这个问题,人类学家开展了漫长的思辨。刚开始,人们认为知识是依靠模仿行为传播的。但现在,作者提出,在创新和模仿之间,还存在第三种行为,叫效仿。效仿的本质,是一种基于原有知识的微创新,也是人类对新知识的完善纠错机制。那么,说到这,我们就自然而然地要问一句,我们在效仿时,遵循着什么样的逻辑呢?

接下来,第二部分,我们就说说,效仿遵循着哪些规则?

开头,咱们曾经说过一个问题,为什么《小红帽》的故事,流传了2000年,几乎没有任何改变?其实,类似的情况还有很多。比如《白雪公主》,也有很多版本。但各个版本都差不多。像爱尔兰版,只是把魔镜换成了一条鳟鱼。是鳟鱼告诉王后,你不是最美的女人。其他部分,并没有太多改动。

要想解释这个问题,咱们就得说到,效仿行为的第一条规则,叫幸存者效应。也就是,在信息的传递中,我们不管怎么改动它,都会留下那些,跟生存有关的知识。

你看,《小红帽》《白雪公主》表面上看,都是故事。但是,这些故事本身,却包含着一系列,跟生存有关的知识。比如《小红帽》的故事告诉你,不要相信陌生人,不要独自居住,森林是危险的,等等。再比如《白雪公主》告诉你,不要接受陌生人的食物。这些情节,本质上是一种在任何一个时代,任何一个国家,都适用的生存知识。因为实用,所以它们不管怎么传播,也不会发生太大的改动。毕竟,这关乎生存。

同样,我们在效仿一项技术时,也一定不会改变那个,关系到生存的关键部分。比如,你想效仿别人,造一张弓箭。那么不管你对这把弓做出了多少改动,你肯定不会把尖头改成圆的。它一定还是尖的。因为只有尖的,才能杀死猎物。

说到这,我们已经知道,那些跟生存有关的信息,会在效仿中保留下来,不会发生太大的变形。那么,什么样的信息,最容易发生变形呢?比如开篇说的,一句话从村东头传到村西头,为什么会面目全非?这就要说到,效仿行为的第二个规则,叫社会地位效应。也就是,一个信息越是能够吸引别人的注意力,能够引起争议,在这个信息面前,人们就越容易忽略事实。为了成为人群中的焦点,占据更好的社会位置,人们有可能会把这个信息改得面目全非。

仔细想想你就会发现,那些被传得乱七八糟的信息,往往特别八卦。比如明星绯闻,家长里短。

对这类信息,我们有天然的好奇,总是忍不住想打听。更重要的是,在传播这类信息的时候,假如你一五一十,实话实说,别人反倒不爱听。反而是添油加醋,他才会听得津津有味。

换句话说,假如一套知识里,包含着一些八卦,或者有争议的内容。它在传播的过程中,这些八卦的部分,就很容易变形。比如,牛顿被苹果砸中,发现了万有引力。这是一整套,包含知识的信息。它包含两个内容,一个是万有引力这个知识,这部分不管怎么传播,都不会变。但是,另一个内容,牛顿被苹果砸中,这就是个有点八卦感的故事。它到底发没发生过?直到今天,这还是科学史上的一桩公案。据说牛顿本人,从来没有在任何手稿上,提到过这件事。但是,我们仍然传得乐此不疲。这就是社会地位效应,在发生作用。

当然,这只是在一定时期内,显示出的传播趋势。假如我们站在一百年,甚至一千年的时空尺度上,观察人类知识的演进。你会发现,整个人类的知识,是一路向好,不断提升的。换句话说,在知识传播这件事上,人类其实有一套很牢靠的纠错机制,让我们排除错误,不断逼近真相。这套最底层的纠错机制,就是我们要说的,第三种知识传播的规则,叫作贝叶斯规则。也就是,在知识的传播中,人类会使用贝叶斯推算,不断搜集证据,来更新知识。

贝叶斯是18世纪初的一位苏格兰神父,也是一位数学家。贝叶斯推算,是他发明的一种数学方法。这套公式非常复杂,咱们在这就不多说了。只需要大概知道,贝叶斯推算的核心,是先建立一套假设的因果模型,然后,再根据搜集到的新证据,来更新这套模型。后来,人们把这种思考方式,统称为贝叶斯推算。咱们今天说的,不是具体的贝叶斯公式,而是这套思考方式。而且深入观察你还会发现,贝叶斯不光是一种数学推算,也是人类认知这个世界的基本方式。而贝叶斯做的,是把这套方法数学化。

说到这,到底什么是贝叶斯推算,你可能还是觉得有点笼统。要想弄明白,首先,咱们得知道,人类获取知识的目的,是弄清这个世界运转方式。什么叫运转方式?本质上,其实是一套因果模型。也就是A和B之间,到底有什么因果关系?比如地震,到底是地质变动导致的自然现象,还是背后有鬼神作用?再比如草木生长,到底是因为有阳光雨水,还是因为上帝的恩赐?人类获取的一切知识,几乎都是为了建立一套,尽可能反应世界真实运行方式的因果模型。

当然,你可能发现了,很多因果模型在今天看来,根本靠不住。那么,在现代科学出现之前,人们是怎么修正这套因果模型的呢?就是依靠贝叶斯推算,先建立一个假设的模型,然后用新证据来修正它。

比如,张三家的房子被龙卷风吹倒了,他怀疑是邻居李四在诅咒他。李四的诅咒是原因,龙卷风是结果。这是初始的因果模型。然后,你就可以搜集证据来修正它。怎么搜集证据?最简单的方式是,对原因做一个干预动作,看看结果有没有改变。假如有,就说明二者可能存在因果关系。假如没有,就不存在。比如,在这个故事里,干预动作就是,找村长做主,由村长命令李四,让他也诅咒别人,然后看别人家的房子有没有事。

再比如,一个原始人,发现每到春天,小草和树木会一起变绿。这两件事有百分百的相关性。但是,怎么判断有没有因果关系呢?根据贝叶斯推算,很简单,只要对其中一个对象,做一个干预动作就行了。比如把草拔了,假如树照样变绿,就说明树变绿和小草之间没什么关系。

而且更重要的是,对人类来说,贝叶斯推算其实不需要学,我们天生就掌握这种思考方式。比如,你在公交站等车,第一趟车是6点半到的,第二趟车是7点到的。你本能的就会觉得,第三趟车,应该7点半到。但是,假如7点半没到,而是8点到。你会更新这个模型,觉得发车间隔,可能是成倍的延长。第一趟和第二趟之间间隔半小时,第二趟和第三趟之间间隔一个小时。那么第三趟和第四趟之间,应该间隔2个小时。那么,下一趟车可能是10点到。

注意,这个推算准不准确,其实不重要。重要的是这种思维方式。我们天生就懂得搜集新证据,来更新因果模型。

换句话说,在知识的传播中,每个接触到这个知识的人,都有机会根据自己搜集到的证据,来验证和更新这个知识。贝叶斯推算,是人类传播知识,最底层,也最根本的一种纠错机制。这就是咱们说的第三种,知识传播的规则,贝叶斯规则。要特别说明一下,贝叶斯规则这个词并不是书里提出的,它完整的表述应该是,人们会本能地调用贝叶斯方式方法,来验证知识。为了表述方便,咱们把它简称为贝叶斯规则。

好,以上就是第二部分内容。效仿遵循着哪些规则?其实,我们探讨的已经不只是效仿的规则,而是人类传播知识的规则。咱们一共说了三个规则,幸存者效应、社会地位效应和贝叶斯推算。这些刚说完,就不重复了。

到这里,这本《从祖先到算法》的精华内容,已经为你解读完了。其实,在整本书里,我个人最喜欢,也最希望你拿走的一句话,就是那句关于模仿和效仿的定义。模仿是对结果的复制,效仿是对思考过程的再现。因为这句话,其实反映了两种很常见的思维模式。我们在看到别人的创新时,到底是在揣摩对方的思考?还是在刻板地模仿某个结果?我相信,把实现成功的能力学到手,比试图直接模仿成功本身,要更加可行。最后提醒,听书已经上线红包分享功能。你只要点击文稿里的红包按钮,就可以把它分享给你的朋友。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐溟旭

划重点

1.在创新和模仿之间,还存在第三种行为,叫效仿。效仿是基于原有知识的微创新,也是人类对新知识的完善纠错机制。

2.人类传播知识的规则有三个,幸存者效应、社会地位效应和贝叶斯推算。

3.模仿是对结果的复制,效仿是对思考过程的再现。