《乱时候,穷时候》 贾行家解读

《乱时候,穷时候》|贾行家解读

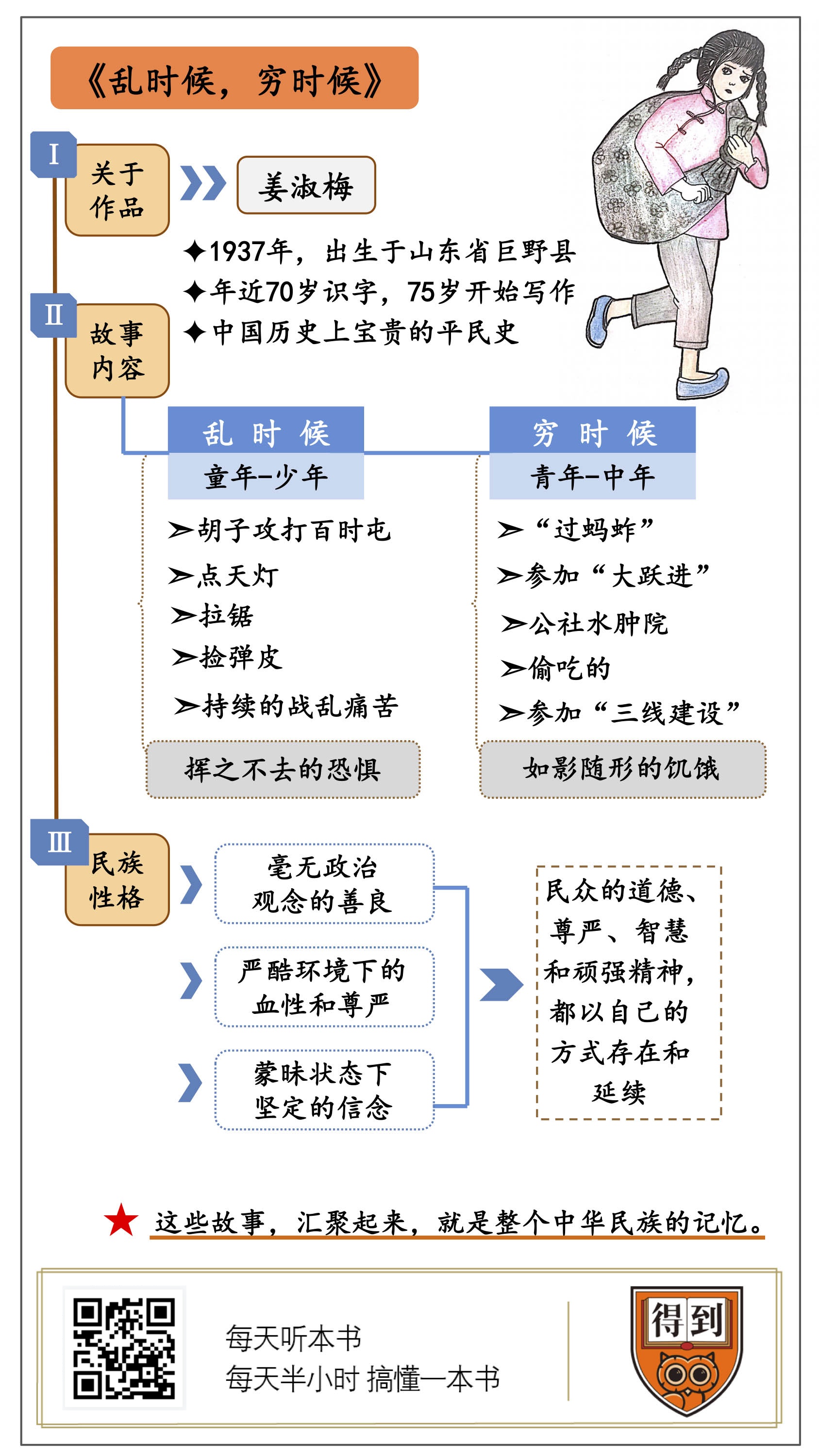

关于作者

姜淑梅,1937年生于山东省巨野县,1960年为生计移居黑龙江省安达市。她在晚年开始认字,七十多岁开始写作,至今已出版多部作品。她所记录的民间生活,感动了无数读者。

关于本书

本书摆脱了正史和意识形态的模式,以讲故事的方式,从个人视角,讲述了作者自幼亲历的战乱、饥荒、动荡,还原了民间生活的真实状态。个人记忆情感的真实和不可复制,作者的文字天分以及情感的质朴,让这些故事弥足珍贵。

核心内容

本书以亲历视角,讲了普通山东农家妇女姜淑梅的前半生。她绕过政治和历史的定义,把亲历的战乱年代称为“乱时候”,把艰苦饥饿的岁月称为“穷时候”。在乱时候里,人命贱如草芥,普通孩子已经见识到数不尽的伤亡。我们发现,古诗古文对战乱的惶恐、对世外桃源的向往,在中国人的生活体验中一再重现。通过阅读这本书,读者得以进入生活内部来观察中国人的民族性格。民间一直存在能够对抗官方观念的生活准则。民众的道德、尊严、智慧和顽强,都有自己的存在延续方式。在被视为愚昧麻木的状态下,还有鲜活的生活和坚定的信念。我们需要了解,我们的长辈曾经怎样生活,为什么那样生活。

你好,欢迎每天听本书,今天我给你讲的这本书叫《乱时候,穷时候》。

加西亚·马尔克斯在动笔写《百年孤独》之前,为怎么写第一句话苦恼了很久。突然有一天,他恍然大悟:只要像他的外祖母那样,用见识过一切的平淡语气,来讲这些惊人的事情就对了。文艺理论家会用叙事学理论,来分析这本经典小说,但触动作者的灵感原点,就是老奶奶们讲故事的状态。我要为你讲的这本《乱时候,穷时候》,就是百分之百的老奶奶讲故事,没经过转述和过度加工。

这位老奶奶叫姜淑梅,1937年生于山东巨野,在快七十岁时,她才开始识字,在七十五岁时开始写作故事。她的故事是用近似口头文学的方式,回忆她亲历的往事。这些接连不断的战乱,骇人听闻的惨祸,艰难凄惨的经历,被她说起来,看似轻描淡写,却持续地敲打着许多读者的心。2013年,《读库》杂志编选了姜淑梅的故事。这本《乱时候,穷时候》,是她的第一本书,可以说,是迟来的“成名作”。这本书当年出版时,在读书界制造了一个小小的事件,读者们奔走相告,赞叹自己读到了一本稀罕的奇书。

说这本书的意义是草莽写作,是真实的民间立场,是宝贵的原生态记忆,当然都没有错,但我觉得还有一点必须一提:姜淑梅的文体具有浑然天成的美感和韵律,这是不能忽视的。对文字审美,是没有统一标准和严格度量的,我甚至说不清,她的那种语言究竟来自于天赋异禀,还是长时间训练的结果——虽然她读书认字的时间很短,但生活给予了她另外一套语言磨炼,这让她刚一学会用笔写字,就达到了许多专业作者努力接近的语言质感。可惜,她的语言究竟好在哪儿,究竟有多好,是没法解释清楚的。我在本期音频里会多使用她的原文,贴近她的风格,尽可能地保护听老奶奶讲故事的体验。

读者们毫不吝惜对这位老奶奶的赞美,既是被她的故事和语言魅力征服,也是在向她所代表的丰饶而苦难的生活致敬。那些来自不同家庭的故事汇聚起来,就是整个民族的共同记忆。我们这些晚辈听完以后,会很自然地留下两种印象:

第一种是直接的。我们会被那些惊人的故事本身所吸引,跟随这本书重返那个乱时候、穷时候。既然一切已经过去了,我们可以放下各种观念、立场和意识形态,与真实直接面对。这些真相已经足够震撼、足够充沛了,不需要任何多余的解释。这也是本期音频里,我要为你讲述的第一部分内容。第二种理解方式是一种感慨和联想。这些故事就发生在我们长辈的身上,就发生在我们脚下这片土地上,我们必然会用今天的视角来观察它、分析它,对我们的文化传统和民族性格产生新的感受。这是我要为你讲述的第二部分内容。

姜淑梅没有官方历史的概念,她划分时代的方式,依据她个人的遭遇和喜怒哀乐。她把她自己的童年和少年称为“乱时候”,把青年和中年称为“穷时候”。于是,这位老奶奶就用了五十七个故事,给我们讲了乱时候到底有多乱,穷时候又有多么穷。

姜淑梅生在山东巨野县的百时屯。那里的乱时候,在她出生前已经持续很久了。民国初年的齐鲁大地,军阀乱兵和土匪横行,姜淑梅打小就从长辈那里听惯了残酷荒诞的往事。这些故事总是这么开头:从前有个刘克七,他的人走到哪儿杀到哪儿,到底杀了多少人,谁也不知道……那时候,北方管土匪叫胡子。为了自卫,百时屯修了三四米高的围墙和炮楼。胡子来围攻的时候,最多来过四五百人,整整持续了七天七夜。土匪们在墙外叫喊:打开屯子以后,要杀得一个人都不剩。直到屯子里的人跑出去请来了正牌军,才打散了胡子。没想到,正规军开进来时,老百姓们还以为是胡子打破了围墙,吓得大闺女、小媳妇有的上吊、有的跳井。

在那个乱时候,巨野县还出过两起杀父、杀夫的大案,让老百姓有机会见识到传说中的酷刑“点天灯”。很多人特意进城去看热闹,有住亲戚朋友家的,也有住店的,县城里的人一下就多了。点天灯,就是在犯人的两个肩上挖洞,放上粗灯捻子,倒上豆油点着,把人慢慢烧死。台下的人看不下眼,不大会走了一半儿。姜淑梅特地提到一个细节:被点天灯的母子三个,长得都好看,都是大个儿。这样的情节和叙述方式,真的很像莫言的小说《红高粱家族》和《檀香刑》。姜淑梅识字以后,也看过莫言的小说,她说:这个我也能写。她的意思是,莫言小说的根源,不是个人想象,而是山东老百姓的集体记忆。

到她出生时,日本鬼子就驻扎在离百时屯十五里的地方,每隔一个多月进村扫荡一次。每次扫荡都在早晨,来了就抢东西、抢女人。解放战争时期,八路军和国民党军队在这里展开了拉锯战,姜淑梅称之为“拉锯”。打仗时,年轻人都躲到了别的庄上,屯里只剩下老头老太太。国民党的中央军进村来强奸妇女,老太太们的哀求是:“老总,俺有媳妇,别动俺闺女!”那些已经定亲的大姑娘,都通知婆家赶紧来接走。剩下的闺女媳妇就穿上老太太的褂子,抹上一脸灰,披头散发地装疯卖傻。可是,一两个人这么干还管用,后来都跟着学,国民党的兵就看出奇怪了,连打带骂地逼着她们去洗脸,到底还是没躲过去。

姜淑梅跟着大人逃难出城时,把守城门的人说:你们得等会儿,得把死人往城门边堆一堆,要不然人走不过去。逃难要穿过交战的正面战场,她只记得天是一会儿亮,一会儿暗,爆炸响成了一团。在跨过死人的时候,她不知道怕,因为一直在担心枪炮,说不定在哪声响里,自己就没命了。跑到济南时,济南已经是一座空城了,剩下的人在到处抢东西和捡东西。有的人抢着抢着,就被流弹打死了。姜淑梅和几个妹妹在一个小树林里玩,踩在一片平地上,觉得很暄腾,好像下面有弹簧,她们就一起在上面蹦,都说好玩。有个男人离着老远喊:“小孩,快下来。别漏下去,那底下都是死人!”

仗打完的这年,姜淑梅十岁。她记得死人都埋在了北门外,她每次走北门都得捏着鼻子跑,死人的臭味儿可难闻了。第二年,埋死人的地方种了棉花,棉花长得好,长到一人多高,就是不结棉桃。每回打完仗,老百姓都要去捡弹皮。弹皮就是炮弹壳和子弹壳,可以从商贩手里换盆换碗。只有姜淑梅的母亲不许她去,说:“咱啥都不要,咱要命,能平平安安地活着就行了。”有个男人拿着一块大弹皮要换碗,卖碗的说上面还有引火帽,能炸响,不敢收,男人不信,抱起弹皮往地上一摔,把他自己给炸碎了。亲戚们把尸体捡到一块儿,不管爹娘咋哭闹,也没让他们看。老百姓们都纳闷:打仗死人,不打仗了,咋还死人?

在普通人的生活里,战乱痛苦会持续多久呢?姜淑梅的妹妹小时候胆儿特别大,敢拎着小筐在死尸堆里捡东西,长大后,一见到影视里的战争场面就吓得浑身哆嗦。人们当然没听说过应激反应,就说这是后怕。姜淑梅的二哥在解放战争后杳无音信,几十年后才有消息说他去了台湾。1988年,二哥第一次回大陆探亲。邻居们指着二哥问二嫂“这是谁啊”,二嫂打量半天说“不认识”;邻居又指着二嫂问二哥“这人是谁啊”,二哥也摇头说“不认识”。分开四十年,他们都老得不像样子了。姜淑梅说,这些经历一刀一刀刻在她母亲的心里。她母亲在临死前,把他们兄妹几个叫到床前,特意嘱咐:“你们给俺记住,俺的孙子、孙女、外孙子、外孙女,都不要当兵。”

古代俗语所谓“宁为太平犬,莫作乱离人”,我们听这个乱时候的故事,就能体会出,过去的人们,是经历了多少惶恐和悲哀之后,才会把话总结得这么直白,又这么无奈。如果说乱时候的创伤是挥之不去的恐惧,穷时候的记忆就是如影随形的饥饿了。

在农村的天灾里,最诡异的是蝗灾,乡亲们称为“过蚂蚱”。地里的人一开始听到的,是不知从哪儿来的呜呜响声,再抬头看,已经看不见天了。最大的一次过蚂蚱,蚂蚱有两寸来长,撵不走也抓不完,一点儿办法也没有。地里能听得见蚂蚱唰唰咬叶子的响声,直到把庄稼全都吃绝产了。人们只能外出做买卖或者要饭,逃到收成好的地方。

姜淑梅是在1954年,她十七岁那年结的婚。1958年春天的大跃进口号是:深翻地,多打粮,幸福生活有保障。大闺女们喊的口号是:不打双千斤,永远不结婚!没多久,成立了大食堂,队长说:“谁要是有粮不交,翻出来就给你插白旗,粮食收上来,食堂没你的事,你就等着饿死吧。”上面来检查的时候,从八岁到八十岁,凡是能拿动铁锨的都得上工地,得挖到半夜才能回家。这叫“吃饭军事化,挖地战斗化”。深翻地要挖一米深的沟,可翻得太深,庄稼反而不愿意长。后来,食堂里的干粮就是草根做的了,再掺一点高粱面和黄豆面。之后,一天三顿吃地瓜,吃了一阵子,连地瓜也没了。到冬天,食堂就停火了。到这时候,家家户户都既没锅也没粮。

1959年春天,公社成立了水肿院,专门收容水肿病人。医生经常下屯检查,看见水肿的就带到水肿院。水肿院一天给两顿吃的,一顿给一个窝窝头、一碗杂粮粥。姜淑梅的母亲腿肿了,一摁一个坑,也去了水肿院。每天能剩下半个窝窝头,可以揣回家给小孙子吃。在饥饿最严重的时候,姜淑梅的丈夫在外面找活儿干,公婆和小叔子也到外地要饭去了,家里只剩下她带着四岁大的儿子,连一粒粮食都没有。她说,那时候常常一连几天吃不到东西。一饿起来,感觉头悬起来老高,好像不是长在自己身上。猛地站起来,眼前就像下雪一样,看哪里都是白的,只能模模糊糊地看见条道。

你要是不了解那个年代,可能要问了,就不能找点儿别的东西吃吗?要知道,能想的办法,半年前就都已经想过了。到了这时候,公社的牲口全死了,地里的野菜也都被挖没了,连榆树皮都早被扒光了。姜淑梅讲,要不是那时候有个叔伯嫂子给了她三斤多的野菜和糠,她们娘俩就被饿死在家里了。实在没有办法,等到地里刚开始长麦苗的时候,妇女们就结伴去偷。青苗是嚼不烂的,得整团地吞下去。再过几个月,麦子能搓下一点儿没长成的麦穗,偷回来磨,能磨出一点儿煮粥用的麦粉。有几个妇女被公社抓住,开批斗会。女人们哭得像个泪人儿,说:“俺怕把两个孩子给饿死了,没办法才去偷。”那几年,姜淑梅一共去偷过十多次。

1960年,姜淑梅跟丈夫去了东北,可以吃到供应粮了。他们落户的地方,是黑龙江省安达县,那里地广人稀,可以不挨饿了。她进的是丈夫上班的砖厂,做的是临时工性质的家属工。在砖厂干的是重体力劳动,男工一个月给37斤粮票,女工是30斤,家属工是正式工的一半。因为没有副食,还是要经常偷点儿东西吃才行。一开始,姜淑梅夫妇住的是两百多人的大宿舍,后来,他们家和另外两家合买了一间半土房。“文革”开始的时候,他们夫妇担心家庭成分不好,而且还有海外关系,就报名参加了三线建设。三线建设,是在60年代中苏交恶时期,中国为战备在偏远地区投产的军工、交通等基本设施工程。

工人们觉得呆在山沟里很好。外面的什么事儿,传到山里时都要晚上很久,那几年,这里没开过一次批斗会,家家都开荒种菜,也没人来割资本主义尾巴。黑土油汪汪的,雨水也勤,撒上籽就长,终于有了吃不完的菜。粮食本上给的细粮多,能吃到比山外更多大米白面。而且没地方买东西,可以攒下工资。到1973年撤掉三线建设指挥部时,大伙儿都不愿意走。在他们看来,山里唯一的遗憾,是耽误孩子的学习,没见过山外的世界,连拖拉机和牛都不认识。说到这儿,好像有点儿像桃花源的感觉,不过,姜淑梅和她的工友们倒没有什么道家思想和田园趣味,只是过上了不被打扰的幽静生活而已。

在时间线上,这里就是姜淑梅的讲述终点。经历过那样多的磨难,她才只有三十多岁。许多读者说,看这本书时觉得一阵阵的惊讶、心酸和憋闷,奇怪怎么会写得这么淡然。如果细细体会,还是能感受到,这些经历下面藏着一种暗暗流动的情感力量。

我为你讲了姜淑梅的乱时候和穷时候,还只讲了本书一半的内容。我们从小接受的系统教育,训练出了一种思维模式,就是总会忍不住想用一个框架去定义这些故事,想获取一些对民族性格的抽象认知。这当然很正常了,那么我们也应该承认,老一辈的中国人,同样有权利建立自己的一套思想框架和行为准则,只是我们过去不熟悉,也不太懂得如何倾听。这些来自民间的人生态度,就是我要为你讲述的第二部分。

在那个时代的老百姓中间,没有儒家伦理中的仁义概念,也不懂得现在的新道德宣讲,他们对一个人的最高评价,或者被称为有良心,或者就叫心眼儿好。这个标准,一直以超越政治和法律的形式存在着。

在姜淑梅的娘家,有户姓庞的邻居。庞家的儿子法立参加了解放军,在济南解放战里立了战功。姜淑梅的二哥,就是我们前面说的那个跑去台湾的二哥,他参加过还乡团,在济南被抓,被判押回原籍枪决。庞法立就申请了押解任务,说要顺便回老家探亲。火车快到济宁时,庞法立趁同行的另一个战士睡着了,割断了姜淑梅二哥的绳子,让他从窗户跳了出去。然后,庞法立自己也跟着跳了火车,碰到了头,昏迷了过去。庞法立后来回了百时屯,种了一辈子地,好在政府也没有追究他。

庞法立救了别人一条命,也毁了自己的一辈子前程。姜家人向他说起这段救命之恩,他总是一字不提。自打头摔坏了,他的眼神总是直勾勾的。别人问他:“你的思想坏了吧?”他回答:“俺的肉体坏了,俺的思想没坏。”这篇故事的结尾说,庞法立活得很长。2011年时听说,政府给他开工资了。要是现在还活着,他快九十岁了。这里的抒情很含蓄,要用心听才能听得出来。

姜淑梅记得,百时屯的穷人,到了春天都去她家借粮食、借钱。有的在新粮下来后就还上了,有的是有借无还。但她的母亲总是高高兴兴地借给人家,还告诫她的两个嫂子说:“人家是一点儿办法没有才来借的。借了人家东西不还还来借,心里得多难受呀。不管俺在家不在家,你们都要借给人家。”农忙时,她家的牲口邻居随便用,长工心疼,说,“婶子,他们招呼都不打,拉出去就是一天,马累坏了,咱别借了。”姜淑梅的母亲总是说,“咱不能看着他们种不上地。”土改时,姜淑梅的母亲被工作组带去审问,村里的妇女会长抢着说,“她的粮都叫穷人吃了,她的钱都叫穷人花了”;“文革”时期,也没有人批斗她。

除了这种完全乡土似的、没有政治观念的善良,乡民们的另外一种道德选择,是在严酷的情况下,表现出来的血性和尊严。在土匪横行的乱时候,有个土匪头子到百时屯的铁匠炉来修枪,说“修好了家伙,俺就来收拾百时屯”。铁匠回答,“大当家的,铁匠炉是俺开的。俺要是有对不住你的地方,你对俺来,不用连累全屯儿。”土匪说,“你百时屯有钱的户太多了,俺一定要花你们的钱。”铁匠就用大铁锤砸死了这个土匪。

姜淑梅的母亲说,那些年不管来了啥兵,她都要出门在街上站着,为的是死也不能死得窝囊。国民党中央军进村,有个当兵的拿和面的盆洗脚,被她二哥看见,推倒了这个兵,把瓦盆也摔碎了。六把刺刀把他二哥围起来,二哥指着六个人一个接一个地问:“你家用和面盆洗脚吗?你家用和面盆洗脚吗?”这些进村时随意强奸抢劫的兵痞,居然被他质问得放下了刺刀。

在中国民间的精神构成里,去掉被时代强加的部分,剥离掉看上去蒙昧的外壳以后,下面还有一层在起支撑作用的力量。这种力量也是民族性格中的一部分,是权力和暴力都没法完全抹除的。这是民族性格里最宝贵的东西,使人们没有在苦难里堕落。很多对中国民族性格的分析,并没有充分认识到这层力量。

从姜淑梅的回忆里我们还能看出来,为什么说中国人的聪明总是要和勤劳放在一起,因为在民间,这两个品质差不多是一种表现。姜淑梅夫妇刚到东北时,被当地居民看成逃荒难民。她在坐月子时学会了熬碱。熬碱是很累人的,得把整锅的热水不停地端进端出。在一个月子里,她光卖碱就挣了两百多块钱,相当于壮劳力四个月的工资。儿女们后来问她,坐月子怎么还这么拼命?她说:宁可累死在东北,也不能穷死在东北,穷是叫人家看不起的。后来,那些看不起她家的邻居,都来向她借钱。

这本书里还记录了很多老百姓的智慧,是真正的智慧,不是普通的聪明。比如,有一个叫小金盆儿的女子,就是普通人里的传奇。小金盆儿在十七岁时跟着爹娘要饭,被一个六十七八岁、死了老婆的有钱老头儿看中了。过门后,老头的儿子媳妇当然不干啦,新娘子比这家的孙媳妇还小一岁呢。一个儿媳就出了个主意,用托盘端来三样头饰,一样是年轻人戴的,一样是中年人戴的,还有一样是七八十岁老太太才戴的。说看她到底戴哪样,要是戴年轻人的头饰,咱们就不叫娘,也不磕头。结果,新媳妇把老年人的头饰戴上了,于是,儿子媳妇都磕头叫娘,孙子辈儿的叫奶奶。

很多邻居来看新媳妇,以为她不定哭成什么样呢,结果新媳妇不喜也不恼,长得很俊,带着聪明样,小金盆儿的名字就叫开了。老头对新媳妇很好,要给她买年轻人的花衣服,她说:“俺和人家不一样,要是穿得花花绿绿,孩子们瞧不起俺。”从十七岁起,小金盆儿的穿着打扮就像个老奶奶一样,她还给老头生下了一儿一女。姜淑梅嫁到这个村庄上时,她已经五十多岁了,精神很好,也很会说话。算起来,她是从三十多岁起开始守寡的。

从这段童话一样的故事里,我们不难体验出酸楚的另一面,但也实在是佩服这个少女,她好像在建立经验之前,就已经有了观察和掌控大局的本领。她对家族里每个人的估算,对位置和利益的判断都相当准确,能用最好的方式打出自己的牌,通过控制自己来控制整个场面。政治家该有的素质,可以说她都有。然而,这样的天赋和聪明却被埋没在乡野,当然,还是属于女性的悲哀。

说到这儿,我们或许可以从民间生活内部,用尝试着去理解的态度,来重新看待那些被认定为属于民族劣根性的现象。我们在听完乱时候和穷时候的事情之后,起码能知道,人在表现出普遍的麻木和冷漠之前,经历过长时间的死亡威胁。这些民众,原本普遍相信善良和勤劳的价值,但他们一再被推到极端处境之下,反复目睹旧秩序、旧信念崩溃,却没有拥有自主选择的机会。那些被认为是愚昧的现象也是如此,最有象征意义的,莫过于男人的辫子和女人的小脚了。

姜淑梅听年长的人回忆,当年剪辫子时,男人们都吓得东躲西藏。姜淑梅的父亲是全屯最早剪辫子的人,除了有文化,也因为他的头发本来就又黄又少,剪了也不心疼。直到四十年代,屯上还有留辫子的人,因为觉得自己头发好,舍不得剪。后来,男人们的审美变成了留分头、穿皮鞋、镶金牙,觉得这和当年留一条又黑又粗的大辫子一样好看。这段民间生活场景,和清末民初的政治更替,和新文化运动都没有必然联系。在老百姓眼里,留不留辫子只是乡村里的时尚潮流,仅仅代表好不好看和习不习惯,表现得很轻松。在城市,民众还有通过辫子识别改朝换代的意识,而在乡村,这些符号没有什么明确意义。

女人们对裹脚的体验,要比辫子沉重得多,在几百年里,脚的大小直接关系着她们的命运。很多新媳妇仅仅因为脚大,就挨打受气。姜淑梅邻居家的媳妇总被讥讽脚大,有一天不慎踩死了一只鸭雏,居然害臊得上吊自尽了。姜淑梅小时候,家里已经决定不再给她裹脚,但她受不住被其他女孩笑话,自己要求裹,刚缠上裹脚布半宿,整个大脚趾就黑了,最后还是拆了下来。后来,女人们激烈地抗拒放脚,也就不难理解了。甚至,有的女孩子竟然觉得婚姻登记、和未婚夫相亲都是耻辱,会为此上吊自杀。

我们在说“哀其不幸,怒其不争”时,绕过了一个问题,就是本人是否能意识到自己的独立存在。姜淑梅写道,早些年,要是外面来了个生人,都在门外问“家里有人么”,要是男人不在家,女人就答“没人”。她说,男人不把女人当人,女人也不把自己当人。这段描写超过了很多对女性悲惨处境的正面描写和具体分析。在这种生存状态下,即便代表进步的权利和解放已经到来了,她们又拿什么来识别自己的命运呢?

我在读这本书时,常想起美国汉学家史景迁的《王氏之死》。那本书写的是清代山东一名农妇的悲惨命运,并没有写下什么结论,只是在向读者展示,古代中国人如何生活,历史可能是什么样。在姜淑梅笔下我们发现,几百年来,他们还是在同样的乱时候和穷时候里打转。而他们,是和我们血脉相连的先辈。

最后,我们再来回顾一下这本书的主要内容:

在第一部分里,我们讲了一位普通山东农家妇女姜淑梅的前半生。她绕过政治和历史的定义,把亲历的战乱年代称为乱时候,把艰苦饥饿的岁月称为穷时候。在乱时候里,人命贱如草芥,普通孩子已经见识到数不尽的伤亡。我们发现,古诗古文对战乱的惶恐、对世外桃源的向往,在中国人的生活体验中一再重现。

在第二部分,我们进入生活内部来观察中国人的民族性格。民间一直存在能够对抗官方观念的生活准则。民众的道德、尊严、智慧和顽强,都有自己的存在延续方式。在被视为愚昧麻木的状态下,还有鲜活的生活和坚定的信念。我们需要了解,我们的长辈曾经怎样生活,为什么那样生活。

撰稿:贾行家 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.这是一位普通山东农家妇女姜淑梅写的平民史,她绕过政治和历史的定义,把亲历的战乱年代称为乱时候,把艰苦饥饿的岁月称为穷时候。

2.书中的描线让我们发现,古诗古文对战乱的惶恐、对世外桃源的向往,在中国人的生活体验中一再重现。

3.民间一直存在能够对抗官方观念的生活准则,民众的道德、尊严、智慧和顽强都有自己的存在延续方式。我们需要了解,我们的长辈曾经怎样生活,为什么那样生活。