《为什么?》 刘玄解读

《为什么》| 刘玄解读

关于作者

作者查尔斯•蒂利是20世纪下半叶和21世纪初世界最杰出的社会科学家之一。他是美国国家科学院、美国人文与科学院、美国哲学院院士,美国科学促进会、社会学研究学会、比较研究学会特约会员,并获法国棕榈叶教育骑士勋章、社会科学研究委员会阿尔伯特•赫希曼奖、美国社会学会终身成就奖、国际政治学会卡尔•多伊奇奖以及美国社会学会、社会问题学会和美国政治学会民主化专业委员会的年度最佳著作奖等荣誉。

关于本书

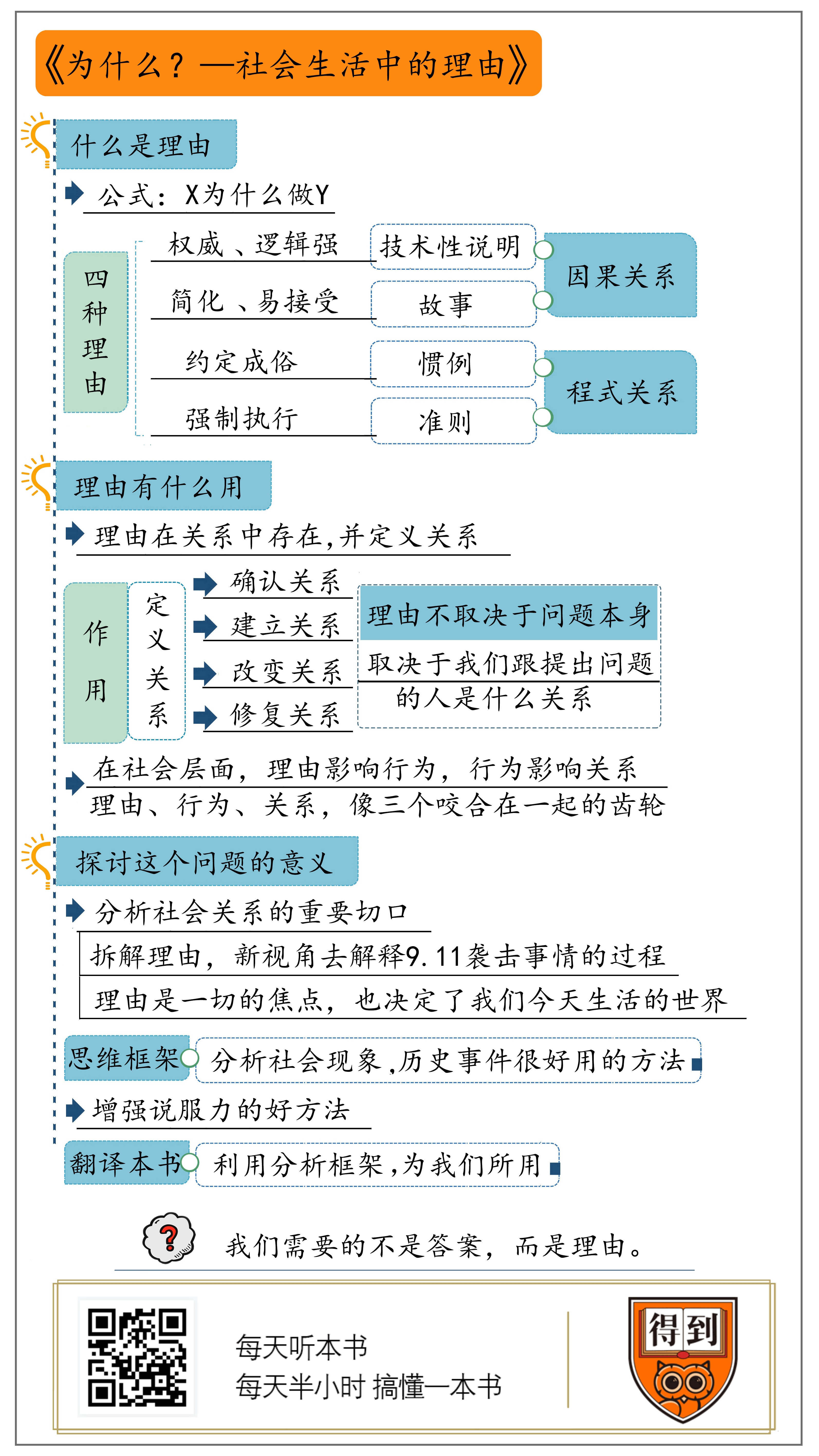

这是一本关于理由以及这些理由如何给定的书。蒂利将人们所给出的理由分为四类:惯例、故事、准则和技术性说明。人们会根据谈话对象和场合的不同给出不同类型的理由,有时还会在不同类型的理由之间进行转换。它考察了我们在日常生活中给出的理由如何取决于社会关系,并反过来构建社会关系,探讨了人们如何通过不同的理由来确认、建立、协商、修复或终止与他人的关系。

核心内容

1.理由是什么?

2.理由到底有什么用?

3.作者探讨这个问题有什么意义?

你好,欢迎每天听本书,今天要给你讲一本社会学的书,书名叫《为什么?》。它的副标题是,社会生活中的理由。这本书要说的是,理由这个东西,到底有什么用?

乍一听,你可能觉得,这还用问吗?理由的用处,就是说明原因,解答问题啊。这么想的话,就把问题看得有点简单了。

我们来说说序言里提到的一个例子。这本书的译者说,有兄弟姐妹的人都知道,未成年的兄弟姐妹,总会明争暗斗。

他小时候,如果看到姐姐做错事,比如打翻了茶杯,就会希望父母责罚姐姐。但是,每次姐姐都能用一句话逃避责罚,这句话就是:“我不是故意的。”

译者说,他每次听到这句话,都是很生气。这哪里是解释,根本就是敷衍。但是,这句话确实好用啊。父母每次都会原谅姐姐,而且从来没有想过,为什么不是故意的,就可以不受责罚呢?

从这个故事,我们就能看出来,很多时候,理由都不是为了说明原因。那理由到底有什么用呢?书里给出的答案是:理由的作用,是定义关系。一方面,我们给出什么理由,取决于关系;另一方面,我们给出的理由,也会影响关系。具体什么意思,我们后面再慢慢说。

这本书的作者叫查尔斯·蒂利,他是美国的社会学院士,被誉为“21世纪社会学之父”,还有人说,他是“美国最多产、最有趣的社会学家”。人们对蒂利的评价这么高,是因为他分析过很多美国社会的重大问题,比如社会不平等、城市化、抗争政治等等。

不过,我们今天要讲的这本小书,跟他平时的研究很不一样。这本书不是在谈大问题,而是在分析日常生活。它是要在常识中,揭示深奥的社会学原理,给你一个理解社会的新角度。

今天的解读,我就分三部分来讲讲书里的主要观点。

第一部分,我们先来解决最基本的问题,理由是什么?在第二部分,我们就能进一步讨论,理由到底有什么用?最后,在第三部分,我想跟你说说,作者探讨这个问题有什么意义?

接下来就进入第一部分,什么是理由?

作者在书里给理由下了一个明确的定义。他说,理由就是“X为什么做Y”。我们可以把这句话看成一个公式,简单分析一下。

先说X。如果你问我,为什么约会会迟到?X指的就是“我”这个个体。如果问,为什么会发生罢工?X就是某个群体或者组织。当然,X也不一定是人,也还可以是上帝、宗教这些更抽象的概念。

再来看Y。Y是一个行动。它可以是迟到、罢工,也可以是创造世界、提出教义。需要注意的是,公式里说的“做Y”,有两种状态。它可以指已经发生的事情,比如“迟到了”;也可以指还没有发生的事情,比如“要请假”。

你看,不管是一个行动已经发生了,还是将要发生,只要有行动,就会触发一个按钮,我们内心会生出一个疑问——为什么?这是因为人类大脑里天生就有一种机制,想要弄清楚事情的因果关系。这一点,我在《孩子如何思考》这本书的解读里讲到过,感兴趣的话,你可以听听那本书的解读。

但是,理由真的能说清楚因果关系,解答我们的问题吗?

作者研究了生活中的各种理由,对它们进行了分类讨论,他得出的结论是:不一定,而且,大部分时候,理由都没有解答问题。下面,我们就来说说他是怎么分析的。

在书里,作者把理由分成了四种。

第一种理由,叫“技术性说明”。我来举个例子,关于“为什么会有暴力行为”这个问题,专业的学术报告会怎么说呢?一般来说,里面会列举很多相关的研究成果,比如,尽管无端街头犯罪引起不少人的恐慌,然而暴力犯罪通常发生在互相认识的人之间,经常为同一家庭成员;或者,研究人员发现,监狱关押人数的增长对暴力犯罪率没有明显影响……

这些研究成果要说明什么呢?听不太明白。这也没关系,技术性说明就是这样,它出现在报告、论文、学术专著里,有很多术语,逻辑比较复杂,对普通人来说,肯定不好懂。但是,就算听不懂,我们也愿意相信它们,因为它们很权威。

那如果是日常聊天中,有人问,为什么会有暴力行为?估计很少有人会打开手机查学术报告。我们可能会回答:有些人有暴力倾向,跟不幸的童年有关,就像电视剧或者电影里演的那样。比如说,有个人的父亲是个酒鬼,小时候,父亲经常没来由地打骂他。长大之后,这个人也成了酒鬼,经常打骂自己的孩子和妻子。这就是第二种理由,故事。

作者说,故事是人类伟大的发明,它用简化的因果关系,把复杂的生活,浓缩成简单的情节。故事里的那个人,他的暴力行为真的就跟童年经历有关吗?其实也不一定,但是我们会觉得这个理由还算合理。所以说,同样是给出理由,故事不专业,甚至不一定对,但是它比技术性说明更好理解,所以我们也更容易接受。

故事和技术性说明,这两种理由,一个不准确,一个听不懂。这样看的话,它们其实都不一定解答了我们的问题,对吧?但是,它们至少是有意识要说明因果关系的。那生活中还有一些理由,它们甚至不涉及因果关系。

还是同样的问题,为什么会有暴力行为?假设两个人正在看电视剧,里面有一段家暴情节,其中一个人问了这个问题,另外一个人可能会回答:有些人就是这样。你会不会觉得,这个理由,跟没说差不多。但是,在这个情境里,听的人也能接受。

这就是我们要说的第三种理由,惯例。惯例,就是约定俗成的说法。姐姐打翻杯子,说“我不是故意的”,是惯例;请假的时候,我们说“家里有事”,是惯例;分手的时候,说“我们不合适”,也是惯例。我们这样说,不是因为这个理由合理,而是因为对方能接受。假设分手的时候,真的去历数对对方的各种不满,这或许是更真实的原因,但给人的感觉就不是要分手,而是要找吵架了。

最后,还有一种理由,它和惯例一样,也没有说明原因,但依然成立,那就是准则。医生看病,需要根据病人的检查做判断,这是准则。法律规定,酒后驾车要扣驾照6个月,还要扣12分,这也是准则。

惯例是约定俗成,准则是强制执行,但是抛开这个区别,这两种理由能成立,背后的逻辑差不多。它们都不是真正的原因,而是对方能接受的一种说法。如果酒驾的人问交警,为什么要这样处罚?交警会说,因为《道路交通安全法》是这样规定的,他不会多做解释。

回到前面说的那个理由公式,理由就是,X为什么做Y。分类讨论之后,我们就更清楚了,这里的“为什么”其实对应两种不同的关系:第一种关系是因果,技术性说明和故事就是这样,它们想要说明原因,用书里的术语说就是,它们符合因果充分性。但是,这两种理由,一个不一定准确,一个不一定能听懂。所以,它们就不一定能解答问题。

第二种关系是程式。如果在特定的情境,大家习惯用某个理由,就是惯例;如果是有规定用某个理由,那就是准则。这两种理由能成立,是因为在那个情境下,对方能接受,用书里的话说,叫符合情境适当性。换句话说,它们根本就没打算解答问题。

过去我们都觉得,给出理由,是要解答问题,是要在逻辑上形成闭环。但实际上,更多的时候,理由只是安放了问题,不一定解答了问题。它只是在情感层面形成了闭环。

因为,我们天生就需要理由,这是一个必须被满足的本能。

接下来第二部分,我们来说说,理由到底有什么用?

听到这里,你可能会觉得,虽然理由不一定能解答问题,但是如果能解答,肯定更好吧?比如说,技术性说明,既合理又专业,肯定比惯例更好。

还真不是。

为什么这么说呢?我们来看看开头提到的那个例子。

姐姐打翻了杯子,只说了一句“我不是故意的”,父母就原谅她了。现在我们就能理解,译者觉得不服气,是因为姐姐的理由,根本没有说明原因,它只是那个情境下的惯例。

请你想想,如果这时候,姐姐真的去跟父母解释原因,会怎么样呢?她可以说,她的大脑在那一刻开了小差,手和茶杯之间的摩擦力减弱,导致茶杯落地;或者说,瓷砖的硬度比地毯高多了,所以茶杯才会碎掉。如果姐姐真的这么说,父母估计反而会生气,觉得姐姐是在狡辩。他们也未必有耐心听姐姐讲故事,说她今天早上,跟别人吵了一架,所以心不在焉。在那个情境里,一句“我不是故意的”,一句“下次下心点”,就够了。

你看,这时候,惯例比技术性说明其实更合适,也更好。所以译者说:翻译完这本书,他童年的心结终于解开了。

那么,如果理由合适不合适,跟能不能解答问题没关系,那它跟什么有关呢?

我们再来换一个情况,姐姐打翻了杯子,如果不是在父母面前,而是在跟朋友吃饭的时候,她会怎么说呢?她肯定不会说“我不是故意的”,她会说“对不起,我老是笨手笨脚的”。

这说明,同样的行为,面对不同的人,我们给出的理由就会不一样。

我们再来说一个例子。一个人为什么会离职?如果是在面试的时候,面试官问这个问题,这个人可能会回答:之前的公司发展空间不够,或者,他想接受新的挑战。如果是跟朋友聊天,他的答案很可能就会不一样,没准是压力太大、薪水太低;也没准是他觉得领导不好相处,或者工作太无聊了。那如果他是在做职业咨询呢?他的答案又会变。他可能会发现,他选择的行业不符合他的兴趣,或者这个岗位没有发挥他的潜能。

分析这两个例子,是想说明一个很简单,但是经常被我们忽视的道理:我们给出什么理由,不取决于问题本身,而是取决于我们跟提出问题的人是什么关系。

所以,理由在关系中存在。这也是作者的核心洞察。他说,这四种理由,不管是说明因果的,还是符合程式的,它们都有一个共同的作用,就是定义关系。说得再具体一点,理由可以确认关系、建立关系、改变关系,或者修复关系。比如,如果恋爱中的人对对方说:我们不合适。我们都能听出来,这是要提出分手,是要改变关系。再比如,一对热恋中的男女,本来每天都通电话,结果男生几天没有给女生打电话。女生会心生疑虑,为什么他一个星期都没有消息?女生当然想知道,男生到底为什么“消失”了,但是她需要理由,更是想确证她在男生心里的位置没有变。这就是通过理由来确认关系。

类似的生活中的例子,估计你还能举出很多。作者写这本书,肯定不只是为了说这些常识。他是要告诉我们,明白了“理由定义关系”这个道理,我们就能用它来观察社会现象。在社会关系中,理由同样发挥着重要的作用。

再来看一个例子。书里提到,有关堕胎的争论,是当代美国最重要,也最具分歧的话题之一。支持堕胎权的人和反堕胎的人针锋相对,互不相让。支持堕胎合法的人,经常会用到的两个理由:第一个是,我有权处置自己的身体;第二个是,在美国,母体内的胎儿到最后三个月才被界定为人类。很明显,第一个理由是惯例,第二个理由是技术性说明。

那反对堕胎的人呢?有些人会讲一个悲伤故事,比如一个小生命被母亲无情地杀掉了。信仰宗教的人还可能会提到“神的旨意”“地狱的惩罚”这些说法,这类理由可以看成准则。

你想想,当人们用这样的理由吵架,结果会怎么样?支持堕胎权的人,会觉得反对者的故事毫无科学依据,他们的准则也是意识形态先行。而反对者就会说,支持者是道德堕落,信仰缺失。双方争来争去,永远不能达成共识,因为他们用的理由,根本就是不同的类型,他们的争论,根本就不在同一个层面上。

这些理由,会进一步影响人们的行为,有的人选择堕胎,有的人选择不堕胎。这些行为,又会进一步影响人们的关系。在这个例子里,就可能是很多家庭中的夫妻关系。

所以作者特别强调,在社会层面上,理由是在理由、行为和关系,这三个因素的互动中发挥作用。

这种互动,甚至会影响历史进程。我想请你思考一个问题,战争中,炸弹带来的灾难是因为什么?你可能会说,这还用问吗,肯定是爆炸啊。但专家告诉我们,在城镇地区,炸弹引发的火灾所造成的伤害,甚至要高于爆炸本身。

可是,在制定战争计划的时候,美国军队从来没有把火灾这个因素考虑进去。很明显,这样一来,他们对战争后果的评估就不够充分。

那为什么会这样呢?他们不知道火灾造成的伤害有多严重吗?

作者说,不是他们不知道,而是因为他们有理由不去考虑火灾。

不去考虑火灾的理由,太多了。比如,火灾损伤难以预测;或者,现有的计算机计算不了这样的问题……理由就像是一个缓冲带,让他们可以不去在意真实的情况。实际上,还有一种可能,低估破坏,对军队来说是有利的,这样他们就可以加大武器投入。这样看的话 ,理由还挺可怕的,它让人回避真正的问题,但是伤害不会因为理由而消失。

好,这部分我们说了,理由的作用,是定义关系。在社会层面,理由影响行为,行为影响关系,理由、行为、关系,就像是一台机器里三个咬合在一起的齿轮。理由一旦启动,其他的两个也会跟着转动。

最后第三部分,我们来说说作者探讨这个问题的意义。

前面提到,作者蒂利是当代数一数二的社会学家。他研究的课题很广泛,但其中有一条贯穿始终的主线,就是社会关系。蒂利在这本书里讨论理由的作用,正是因为,他把理由看成分析社会关系的一个重要的切口。

这个观点,体现了社会学这个学科发展中的一个重大变化,也是蒂利本人思想的一个重大转变。

社会学在起步的时候,学者的气魄都很大,喜欢用宏观的框架来解释历史和社会,比如著名思想家韦伯的观点:新教伦理促进资本主义发展。蒂利开始研究社会学的时候,接触的就是这类思想。随着学科的发展,学者们关注的问题也越来越具体,框架的解释力度肯定就不够了。比如说,为什么在法国西部,一些农民会叛乱,反抗大革命,另一些农民却保持沉默呢?过去的学者只关注宗教信仰等心理动机,没办法解释不同地区、不同阶级的人,参与的程度为什么会不一样。蒂利就从城市化水平差异这个切入点,找到了更合适的理由,来回答这个问题。

你看,针对同一个问题,学者在不同的维度,会找到不同的理由。那么,我们必须要用新的理由,来淘汰旧的理由吗?在蒂利看来,并不是这样。如果理解了理由是什么,理由的作用是什么,你就会发现,问题的关键不是比对理由的好坏,而是要弄清楚在社会关系中,理由到底是怎么运作的。所以,研究理由,就是研究社会学问题的一个切入点。

这就是《为什么?》这本小书的重要意义。

蒂利在书里就做了一次尝试。他利用“理由”这个线索,全面分析了9·11袭击对美国社会产生了怎样的影响。

9·11袭击发生之后,全世界所有人心中都充满了疑问。在听证会上,幸存者代表、恐怖主义的专家都从不同角度为9·11袭击给出了理由。

蒂利发现,和事件关系比较远的人,通常会给出下面三种理由。首先,这是恐怖分子干的,但玩忽职守的官员给他们提供了机会,这是一个故事。第二,现代生活遍布危险,这是惯例。第三,我们有自卫的自由,我们必须打击恐怖主义,这是准则。

而对亲历者来说,拿“现代生活遍布危险”或者“恐怖主义确实存在”这种惯例来回答,显然无法接受。一些妇女向政府施加压力,要求展开调查。她们会问:“我们只想知道,自己的丈夫为什么会遇害。他们为什么清晨出门上班,却再也没有回来?”她们需要的是故事,尤其是某些个人、单位或力量,负有道德责任的故事。

蒂利说,设立9·11事件委员会,在一定程度上就是因为公众追问故事的压力。这时候,理由、行为和关系的齿轮开始运转了。

这又会催生新的理由。专家学者会出来,给出更专业的解释:飞机如何撞塌本应牢不可破的大楼?美国情报系统出了什么差错?为什么是这些袭击者?他们为什么袭击?当然,还有更根本的问题——为什么会有恐怖主义?

最终,9·11袭击的理由变得明晰:丧心病狂的人在那一天撞了大楼,但美国人的自鸣得意给袭击者提供了机会。故事变得简单而有说服力。

刚才我们回顾了9·11袭击之后,人们逐渐理清事件的过程。你会发现,理由是一切的焦点。在一系列社会互动中,人们不断追问理由,在争论、协商中,逐渐摸索出一个普遍接受的理由。而这个理由,又会进一步影响美国人对国土安全的态度,以及后续的决策。

所以,某种意义上说,理由,决定了我们今天生活的世界。

通过这个例子,你应该感受到了,为什么拆解理由是我们分析社会现象、历史事件很好用的方法。除此之外,这本书对我还有一个启发。蒂利的这个分析框架,也可以为我们所用,比如,可以用来增强说服力。

译者在书的序言里,就利用这个框架说明了自己翻译这本书的理由。他是这么说的,蒂利是自己的老师,对他的学术生涯有很大的影响,这个故事是他翻译这本书的初衷。然后,他列举了一些事实,比如蒂利是学术大师,蒂利的书销量一直不错,还有蒂利的头衔、称号,他写过的专著等等,这是在用惯例和准则来解释,为什么蒂利的书值得翻译。最后,他对蒂利的思想做了全面的梳理,可以看作一份技术性说明,告诉我们这本书的学术价值。整个读下来,你就会觉得,他翻译蒂利这本书,理由非常充分。你看,这是不是一个很好用的、增强说服力的框架?

好,《为什么?》这本书,就讲到这里。蒂利在书的最后问我们:既然你、我和其他所有活生生的人,每天都在给出和接收理由,我们为什么不试着探索理由的奥妙?

这就是一本探究理由奥妙的小书。

解读中,我们首先讲了理由公式,就是“X为什么做Y”。具体来说,理由可以分成四种:惯例、准则、故事和技术性说明。接下来,我们说了,理由的作用是定义关系。在社会层面,理由在理由、行为、关系这个三个因素的互动中发挥作用。

最后,这本书分析理由,是为了提出一套社会学研究的思维框架。对我们普通人来说,它既可以作为一种理解社会的新视角,也可以把它当作一个增强说服力的好方法。

这本书还有一个姐妹篇,叫《功与过》。在那本书里,蒂利说,我们给出理由之后,也会评判这个行为的功与过,所以功与过也是分析社会关系的一个很好的切入点。感兴趣的话,也推荐你读读那本书。

撰稿、转述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.过去我们都觉得,给出理由,是要解答问题,是要在逻辑上形成闭环。但实际上,更多的时候,理由只是安放了问题,不一定解答了问题。它只是在情感层面形成了闭环。

2.因为,我们天生就需要理由,这是一个必须被满足的本能。

3.在社会层面上,理由是在理由、行为和关系,这三个因素的互动中发挥作用,它们就像是一台机器里三个咬合在一起的齿轮。理由一旦启动,其他的两个也会跟着转动。