《中国士绅》 卞恒沁解读

《中国士绅》| 卞恒沁解读

关于作者

费孝通,著名社会学家,中国社会学的奠基人之一。1928年考入东吴大学医预科,1938年获得伦敦大学经济政治学院博士学位,1944年加入民盟,1982年被选为伦敦大学经济政治学院院士,1988年获联合国大英百科全书奖。著有《乡土中国》《江村经济》等作品,享誉学界。

关于本书

《中国士绅》最初是费孝通先生发表于《美国社会学学刊》的长篇论文,后来,芝加哥大学出版社参考这篇论文,并结合费孝通先生的口述,出版了本书的英文版本。该版本随后又被译成中文,推介给国内读者。《中国士绅》全面介绍了中国传统社会中士绅阶层的特征与功能,是研究传统中国乡村的经典之作。

核心内容

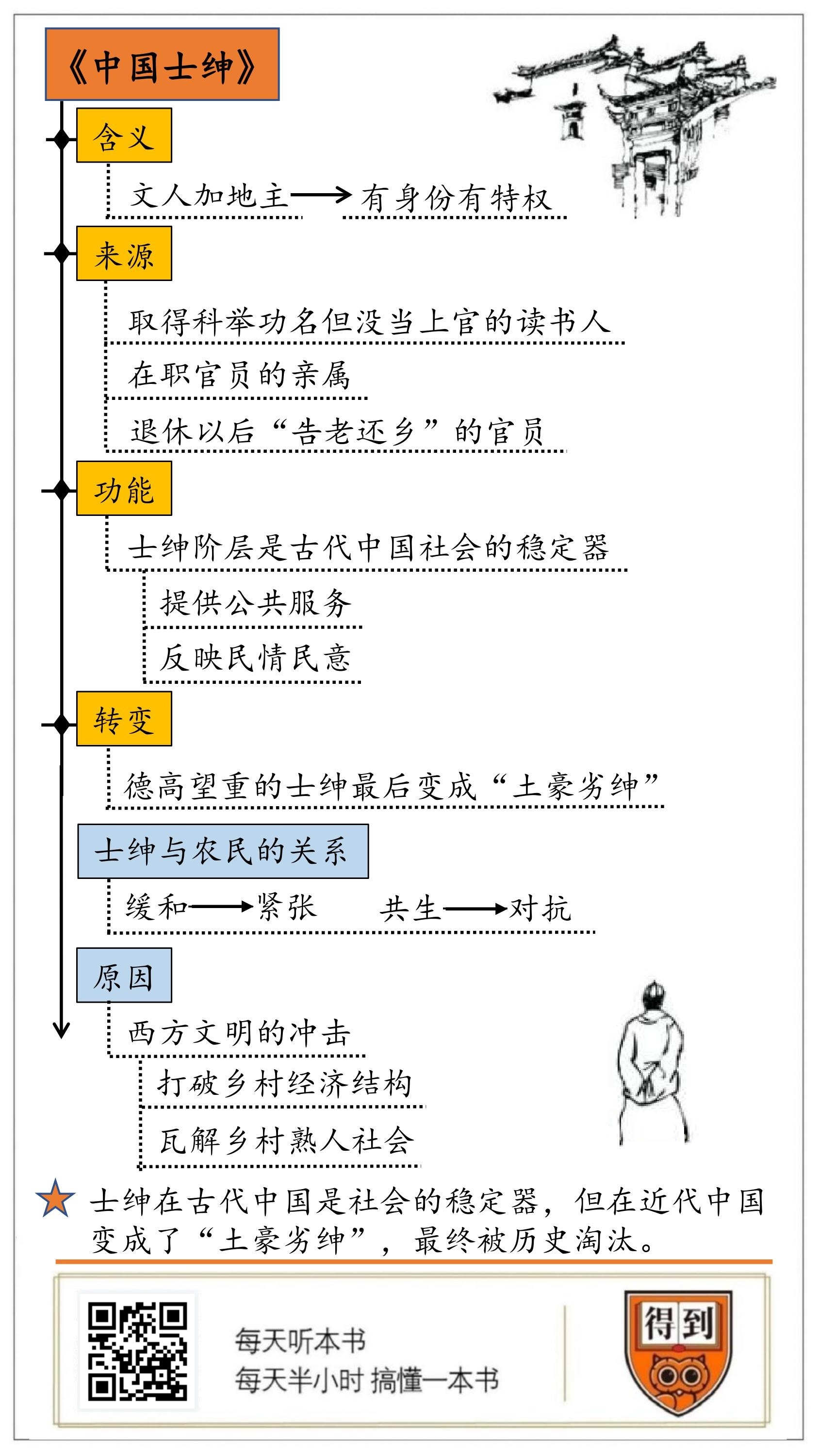

费孝通提出,传统中国的士绅阶层主要由获得科举功名的文人、在职官员的家属以及退休后返乡的官员组成。士绅阶层是传统中国社会的稳定器,但在近代中国逐渐堕落为“劣绅”。

你好,欢迎你每天听本书。

今天给你讲的这本书是费孝通先生的《中国士绅》。费孝通先生是中国社会学和人类学的奠基人之一,我们“每天听本书”栏目还曾经解读过他的名著《乡土中国》。

今天要讲的这本《中国士绅》没有那么出名,甚至长期被忽略,因为这本书不是后来他在中国学术界扬名立万的著作,它本来是费孝通先生发表在《美国社会学学刊》上的英文论文,后来芝加哥大学出版社又往里面加进了一些作者本人的口述,编成了这本书。再后来这本书就被翻译成了中文,引进到了国内。

这本书虽然没有那么有名,但是非常重要,因为它描述了中国历史上一个不可缺少的阶层,叫做“士绅”。

我们都知道,古代中国的读书人有一个理想,叫做“学而优则仕”,读书就是为了参加科举考试,然后弄个官当当。

但天下的读书人那么多,是不是每个人都能当官呢?当然不是了,科举考试在宋代就形成了从地方到中央三级考试的制度,到了明清时期正式定型成为院试考秀才、乡试考举人、会试考贡士,最后通过殿试选拔进士的四道关口。读书人要想杀到最后一关,也就是殿试,可以说是难如登天。

历史学家张希清做过一个统计,北宋大中祥符二年,也就是公元1009年举行的科举考试中,全国共有一万五千人报名,最后通过殿试,获得录取的人数是多少呢?四百人,录取率不到3%。到了明朝嘉靖年间,有一个叫胡直的进士也说,每年参加科举考试的有几万人,最后能够参加殿试的也不过三百人,可见明朝的科举考试录取率比宋朝还要低。

那问题就来了:那些没当上官的读书人,后来都去哪了?

我们首先想到的,可能是他们还可以去私塾当教书先生。《范进中举》的故事里,范进考上了秀才,还想考举人,结果被岳父胡屠户臭骂了一顿,说你真是癞蛤蟆想吃天鹅肉,侥幸中了一个秀才,就做起白日梦来,赶明儿我给你找一个私塾,让你当个教书先生,挣几个钱养活你家老娘才是正经。可见,去私塾教书,虽然并不体面,也算是读书人落第以后的重要选择。

除此以外,他们还能干点别的,比如去给官员当师爷,包青天身边的师爷公孙策,就是一个读书人的形象。但这些出路毕竟是有限的,并不能解决大多数读书人的就业问题,而且这些出路也算不上体面,很多人并不愿意去。

读书人的就业安置工作如果做得不好,那可是会出乱子的,因为读书人容易制造社会舆论,破坏社会稳定,但恰恰古代中国有一个重要特点就是“稳定”。这说明读书人除了做官,肯定还有一个重要的就业方向,让他们不至于闹事。那么读书人究竟干什么去了呢?

作者在书里指出,古代的读书人有很多都变成了“士绅”。士绅在古代中国特别重要,是社会的稳定器。但是在近代中国,因为经济结构的改变,士绅最后变成了“土豪劣绅”,于是就被历史淘汰了。

我将从以下三个方面,带你了解这个曾经很重要,但又长期被遗忘的阶层:第一、什么是士绅?士绅是怎么形成的?第二、为什么说士绅是古代中国社会的稳定器?第三、士绅最后为什么变成了“土豪劣绅”?

我们先来看第一个方面,士绅的含义和来源是怎样的?

所谓“士绅”,用一句话概括,就是文人加地主。古代的读书人都想通过科举考试做官,但最后能当上官的毕竟只是一小部分。尽管如此,读书人还是义无反顾地往这条路上走,因为当官的好处实在是太多了。

当官的最大好处就是可以获得一个身份。古代中国是一个“身份社会”,也就是说如果你在政府里获得了一官半职,你就拥有了政府认可的“身份”,你就可以高人一等,拥有某些特权。

到了明朝的时候,因为天下的读书人太多了,能当官的有限,朱元璋就做出了一个制度创新。在明朝以前,秀才和举人都只是临时性的身份,如果你考上了秀才,在规定时间内没能考上举人,那秀才的身份也会被取消。朱元璋却规定,只要考上秀才,终身都是秀才,考上举人也是一样,这个功名的光环终身都陪伴着你。而且这个光环还意味着一些特权,这些特权可是实实在在的。

比如在明清时期,获得秀才功名的人见到知县可以不用下跪,知县不可以随便对秀才用刑,秀才还可以免除徭役。如果你中了举人,那就更牛了。举人可以作为官员的候补人选,如果有了合适的空缺,举人就可以直接出来当官,所以举人在地方上属于上流社会,可以和知县称兄道弟。怪不得范进中了举人以后会高兴得发疯,地方上的头面人物也会赶紧前来巴结,又送房子又送钱。

朱元璋的这种做法还有更深远的意义。只要有了科举功名,哪怕不当官,你仍然是一个有身份的人,可以享受某些特权,从此和那些平头百姓就不一样了。这其实就意味着,当官不再是读书人的唯一出路。在官员和百姓之间出现了一个新的阶层,就是拥有科举功名和政治特权,却又没有成为官员的读书人,这批人就是士绅的一个重要来源。

除此以外,士绅还有另一个来源,就是在职官员的亲属,或者是退休以后“告老还乡”的官员。

虽然不当官也可能拥有特权,但对于一些大家族来说,还是希望家里有人出来当官,因为家里有人当官,就可以为家族提供保护伞。《红楼梦》里的贾府,为什么一直逼着贾宝玉去读四书五经,希望他能考上个一官半职?就是因为贾府觉得自己家的地位其实已经不太稳定,如果家里有人做了官,那以后就安全了。

所以那些经济实力比较强的大家族,就会特别重视对孩子的培养,他们一般都会在家族内部建一个私塾,雇一个教书先生,来教孩子们读书。《红楼梦》里面就有一个故事,说的是贾宝玉的贴身书童茗烟,伙同其他几个书童,把贾宝玉的同班同学金荣痛打了一顿。他们打架斗殴的地点,就是贾氏家族开设的私塾。

还有一些家族,族人也很多,但没有贾府这样的经济地位,那又该怎么办呢?他们也想出一种对应策略,叫做“一人得道,鸡犬升天”。什么意思呢?就是在家族里选择那些看上去最有天分的孩子,集合全族的力量供他们读书。如果他们将来不负众望,真的有人当上了官,整个家族就找到靠山了,在当地就会拥有很高的社会地位。

比如南宋著名的大学者陆九渊,家里就有兄弟六人。陆家家境贫寒,全靠二哥陆九叙经营一家药铺,供养弟弟们读书,后来五弟陆九龄和六弟陆九渊果然都做了官,陆家也就成为当地很有声望的家族。

在古代中国,声望和财富往往是联系在一起的。范进中举以后,他的岳父胡屠户就说过一句特别到位的话:“姑老爷今非昔比,少不得有人把银子送上门来,只怕姑老爷还不稀罕”。一个家族如果在地方上有了声望,这种声望很快就可以转化成财富,这个家族很快就会成为当地的大地主。

你看,一个官员的背后,往往伴随着庞大的家族势力,这个家族在当地同时拥有了文化、权力和财富。这个官员在位期间,他老家的亲戚们就会成为当地的士绅,甚至县太爷也知道他们上面有人,不敢得罪他们。这个官员退休以后,就可以“告老还乡”,回到老家,成为士绅,大家都知道他曾经当过官,就会很尊敬他。

比如明朝嘉靖年间的内阁首辅徐阶,他是松江府人,就是今天的上海松江一带。他在位期间,家人在松江当地有大量土地,成为有名的士绅。徐阶退休以后回到家乡,就成为家族的领袖,当地士绅的代表人物。

所以说,在职官员的亲属和退休以后“告老还乡”的官员,是士绅的另一个重要来源。

到这里,我已经为你讲述了士绅的含义和形成过程。下面我们来讲第二个问题,为什么说士绅是古代中国的稳定器?

作者指出,士绅之所以被称为稳定器,是因为他们具有两种功能:第一,提供公共服务;第二,反映民情民意。这两种功能都和古代中国在政治上的特点有关。

自从秦始皇在全国实行郡县制以来,古代中国就处于中央集权的政府统治之下。表面上看,人民在政府权力面前完全是被动的,但如果真的是这样,中央集权的统治也是很难维持的,因为存在两个难题。

一方面,在古代的技术条件下,政府很难对老百姓的日常生活进行面面俱到的管理,比如一个村庄里要造一座桥,修一条路这种事,就不能总是等着政府出钱来办;另一方面,老百姓的情况和意见,也需要一个渠道向上反映,如果政府长期忽视老百姓的意见,那也会出问题。秦朝就是因为只有政府单方面的行政,不能及时掌握民情民意,最后才灭亡的。

士绅这个阶层,就刚好解决了这两个问题。古代中国的政府经常表现出一种“无为主义”的态度,就是抓大放小,只抓税收、征兵这种大事,把一些小事交给老百姓自己去管理。这种态度表现在制度上,就叫做“皇权不下县”,最低一层的政府就是县衙门,县老爷是当地百姓的“父母官”,但他平时只做两件事,一件叫做收税,一件叫做审案。平时他有大把的时间去做自己的事情,比如游山玩水,吟诗作画。

清朝著名的书画家和文学家郑板桥,就在山东潍县和范县这两个地方做过十二年的县令。在这十二年里,他留下了许多著名的画作,还出版了个人的诗词集,精神生活非常充实。同时,他的本职工作也没有耽误,在他当县令期间,这两个地方的老百姓得以安居乐业,对他也很爱戴。

那除了收税和审案,其他的事情交给谁做呢?都交给地方上的自治团体了。地方上的自治团体有很多种,其中最重要的叫做“宗族”。

所谓宗族,就是同宗的几个家庭组成的大家族。宗族在古代中国的历史上一直存在,在明清时期发展成了非常严密的组织。宗族成员一般都集中居住在祠堂的周围,祠堂就是摆放祖宗牌位,举行祭祖仪式的地方。我们今天在安徽、浙江、福建等地还可以看到明清时期建造的祠堂。宗族内部会推举一个领袖,也就是所谓的“族长”,族长平时除了领导宗族内部的事务,还要负责和地方官员沟通。

地方上那些有势力的宗族,其实就是前面我们提到的“士绅家族”,他们家里一般都有人出来做官,或者至少是拥有科举功名。比如清朝安徽桐城的张氏宗族就是当地的望族,族人中出了一个佼佼者叫做张英,曾经在康熙年间当到了吏部尚书。张英有个儿子更牛,叫做张廷玉,他做过康熙、雍正、乾隆三朝元老,是清朝军机处制度的实际创立者。

你想,地方官面对这样的家族,敢不买他们的账吗?不仅是要买账,地方官还经常把一些基层的公共事务委托给这些大家族去做。比如兴修水利、架桥铺路、调解纠纷、组织娱乐活动等等。

今天在中国的一些乡村,我们还可以看到一座桥的桥头立了一座碑,上面写着“某某善人于某年某月捐资修建此桥”,这里的某某善人就是当地的士绅。古代中国的乡村还有一种传统活动叫做“社戏”,就是每年到了固定的日子,都要请戏班子来唱几出戏,一来是向神灵祈祷来年风调雨顺,二来也是给乡亲们提供一点娱乐活动。鲁迅有一篇小说就叫《社戏》,写的就是小时候去看社戏的经历。出钱来举办社戏的一般也是当地的士绅,有时还会邀请地方官一起来看戏,叫做“与民同乐”。你看,士绅在当地其实就起到了提供公共服务的功能,一些地方官想做而做不到的事情,就交给士绅们去做了。

除此以外,士绅还有另一个功能,叫做“反映民情民意”。对于政府的政策,老百姓有时难免会有意见,但老百姓并没有和官员打交道的渠道,于是士绅就派上用场了。在明清时期,士绅是可以和县官平起平坐,讨论事情的。这种时候,士绅就可以向官员反映一些问题,比如今年收成怎么样,老百姓生活怎么样,有没有什么诉求,乡村的治安怎么样,有没有什么安全上的隐患。

千万不要小看士绅阶层的能量,有的时候他们不仅可以反映民情民意,还可以为民请愿,代表老百姓和官府谈判。

在清朝康熙、雍正年间,就发生了一件大事,叫做“苏松减赋运动”。“苏”就是苏州,“松”就是松江,苏松就是今天的苏南和上海一带。苏松在当时是全国经济最发达的地区,也正因为如此,也是赋税最重的地区。当时苏州一个地方上缴的税粮就超过了浙江全省。过高的赋税严重影响了当地百姓的生活,虽然当地经济很发达,粮食产量很高,但老百姓流离失所的事情却经常发生。

为了解决这个问题,从康熙年间开始,当地士绅就不断上书请愿。康熙二十八年,康熙皇帝南巡到苏州虎丘一带,当地士绅的代表就在康熙驾前上奏,恳请减免苏松一带的赋税。康熙皇帝当时没有采纳他们的意见,苏松地区士绅就拿出不达目的绝不罢休的劲头,不断上书朝廷。到了雍正年间,终于打动了当时掌管户部的怡亲王允祥,就是电视剧里经常出现的那位十三爷。允祥就向雍正上奏,减免了苏松地区的赋税。

你看,在这个例子当中,士绅阶层不仅能够反映民情民意,还能够为民请命,主动去为老百姓争取利益。士绅阶层的这种行为能够在一定程度上纠正国家政策的弊端,所以说士绅阶层是古代中国社会的稳定器。

到这里我已经为你解释了,士绅阶层在古代中国发挥着怎样的功能。士绅可以提供服务,也可以反映民情民意,还可以为民请命,在当地一般具有很高的道德声望。

下面我们来谈最后一个问题。中国近代史上有一个词我们都很熟悉,叫做“土豪劣绅”,一听就不是好人。作者在书里说,“土豪劣绅”其实就是原来的士绅,士绅在近代变成了土豪劣绅。

姜文的电影《让子弹飞》里面,周韵饰演的妓女对周润发饰演的黄四郎说过这么一句话,“他不过是流水的县长,您才是铁打的老爷”。这里的“他”说的就是姜文饰演的张麻子。这句话的意思是,县长都是外来的,可以不断换人,“老爷”这个角色却是扎根在本地的,是雷打不动的。“老爷”是什么人?其实就是士绅,黄四郎就是当地最有势力的士绅。

但如果我们熟悉电影剧情就会知道,黄四郎一贯横行霸道,鱼肉百姓,不是什么好东西,是地地道道的“土豪劣绅”,和我们前面说的那种有文化,负责任的士绅有着天壤之别。那问题就来了,本来好端端的士绅,怎么在近代就变成了无恶不作的“土豪劣绅”呢?

这看上去好像是一个道德问题,说的是士绅阶层道德的堕落。作者却给出了一个出人意料的解释:这根本不是道德问题,而是经济问题。士绅变成土豪劣绅,不是因为士绅道德素质不行了,而是因为士绅和农民的关系从缓和走向了紧张,从共生关系变成了对抗关系。

这样说你可能觉得有点抽象,不要紧,我慢慢给你解释。

我们来想象一下,在近代中国的某个乡村有这样一个家庭,我们就叫它王家吧。王家租种了当地士绅张老爷家的土地,当时还在使用牛耕,生产效率是很低的。而且近代中国农业人口已经很多了,人均耕地面积并不大。尤其是在安徽、浙江这种地方,人口很多,山地也很多,可供耕种的土地面积就很小。春种秋收,一年忙活下来,给国家交完皇粮,再给张老爷家交完租子,剩下的粮食可能刚刚够一家老小的口粮。万一遇上水旱灾荒,粮食歉收,那可能就连口粮都不够了。

但王家并不觉得特别慌张,他们还有办法可以维持生活,那就是依靠家庭手工业。我们都知道,古代中国有一个传统,叫做“男耕女织”,男的在地里干活,女的在家织布。早在先秦时期,孟子就说过,“五亩之宅,树之以桑”,就是要在住宅的周围都种上桑树,种桑树干什么?用来养蚕,然后收集蚕茧,缫成丝,再织成布。织出来的布除了给家里的人做衣服,还可以拿到市场上去卖钱。赚到的钱可以再换成粮食,这样一家人的日子也就可以过下去了。

同时我们还要注意,乡村社会是一个熟人社会,大家都是低头不见抬头见。张老爷作为地主,既有收租的权利,也有帮助王家几口人活下去的义务。要是因为他催租子催得太紧,把王家人给逼死了,他就会落下一个“为富不仁”的恶名,在当地就会被人戳脊梁骨,也就没法做人了。

所以,遇上灾年的时候,张老爷就可能主动免去王家的一部分租子,甚至送给王家一点粮食和钱,帮助他们度过灾年。在这个时候,士绅和农民之间的关系是很缓和的,是一种相互依存的共生关系。

后来有一天,张老爷看了看黄历,又到了下田收租的日子了,于是就兴冲冲地去找王家人收租,数目还和往常一样。谁知道王家人一看到张老爷,就一脸愤怒,死活不肯交租,好像张老爷是来害他们一家人似的。张老爷这时候就很茫然了:我又没涨租子,今年收成也不错,往常你都是和和气气地就把租子给交了,今天为什么死活不肯交呢?不肯交也就罢了,你发这么大的火干嘛呢?

原来,这都是西方列强惹的祸。

西方列强打开中国国门以后,就开始向中国输入大量工业品,其中最重要的一项就是纺织品,也就是以前所谓的“洋布”。洋布是用机器织出来的,价格当然比中国农民用手摇纺纱机织出来的土布要低,质量也比土布要好。本来王家人拿着家里织的土布去市场上卖,还能卖个好价钱,现在根本就找不到买主了。大家都去买洋布了,谁还买你的土布。

土布卖不出去,王家的财政立刻就陷入了危机,这下怕是连饭都吃不上了。一家人正在长吁短叹的时候,张老爷突然出现在家门口,想来收租,你说气不气人?怎么还能给他好脸色看?

于是,士绅和农民的关系也就紧张起来了。在农民看来,士绅就是想把自己家的救命粮抢走的人,当然不是什么好东西。士绅和农民的共生关系,也就变成了对抗关系。士绅的道德形象也就一落千丈,变成了土豪劣绅。

与此同时,当时还发生了一个更严重的问题,叫做“二地主”问题。说白了,就是士绅和农民之间又出现了一层赚差价的中间商。

在当时,因为西方文明的影响,中国的城乡差距越来越大。城里有许多乡下没有的新奇事物,还有在当时更为先进的文化,于是像张老爷这样的士绅就从乡下搬到城里去住了。他在城里买了房,雇了几个仆人,舒舒服服地过日子,还把孩子送进了城里的洋学堂,接受新式教育。

张老爷虽然进了城,但他们的收入来源仍然是乡下的农民们交的租子。但张老爷在城里养尊处优,已经不肯亲自下田去收租了,他就把自己的田地转租给了李家,让李家去找王家人收租,再交一部分到城里来。这个在张老爷和王家人之间赚差价的中间商李家人,就叫做“二地主”。

这下问题就严重了。一来,李家人作为中间商,要想赚到差价,就必然要增加租子。羊毛出在羊身上,这部分租子最后还是王家人来承担,于是王家人的负担就更重了。

二来,李家跟王家可能根本不熟,也就没有人情上的负担,不会像张老爷那样照顾王家人的生活。再说地本来就是张老爷的,万一出了什么事,这锅也还是得让张老爷来背。于是,李家人根本不管王家人的死活,对他们而言,收租就是一切,只要能收到租子,什么手段都使得出来。没准他在压迫王家人的时候还会说,是张老爷让我这么干的。

于是,士绅张老爷和农民王家人之间的关系就彻底恶化了。张老爷彻底失去了原来的道德形象,变成了农民眼中的“土豪劣绅”。

你看作者这样为你一拆解,土豪劣绅的问题根本就不是一个道德问题,而是经济问题,说到底其实是近代中国根本问题的一个折射。近代中国的根本问题就是土地问题,一方面,农民被地主剥削得没有活路;另一方面,城市里的士绅阶层满足于依靠地租获得收入,也就很少有人会去从事工商业这样的冒险活动,中国的现代工业也就发展不起来。现代工业的落后,又导致农业生产效率的低下,农民们就更难填饱肚子。

要打破这个怪圈,只有一个办法,那就是土地改革加工业化。进行土地改革,使耕者有其田,可以让农民免除地主的剥削,可以实现温饱。进而,再进行工业化,可以让城市居民不再通过乡下的地租,而是通过城市工商业获得收入。工业化的发展又会提高农业的生产效率,农村就会产生剩余劳动力,这些剩余劳动力就会涌进城市,变成农民工,或者从事第三产业,比如当快递员、当保姆,反过来支持城市经济的发展。这样,恶性循环就变成了良性循环,中国的现代化也就可以逐步实现了。这就是我们目前正在见证的历史。

到这里,我已经为你讲完了这本书的主要内容,最后来总结一下今天的知识点。

第一, 所谓的“士绅”,就是文人加地主。士绅有两个主要来源:一个是取得科举功名但没当上官的读书人,另一个是在职官员的亲属或者是退休以后“告老还乡”的官员。

第二, 士绅是古代中国的稳定器,因为他们可以在当地提供公共服务,还可以向政府反映民情民意,表达民众的诉求。

第三, 士绅在近代中国沦为“土豪劣绅”,这主要是因为西方工业品的冲击打破了乡村社会的经济结构,使士绅和农民之间的关系从缓和走向紧张,从共生关系变为对抗关系。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.“士绅”,就是文人加地主。有两个主要来源:一个是取得科举功名但没当上官的读书人,另一个是在职官员的亲属或者是退休以后“告老还乡”的官员。

2.士绅可以提供服务,也可以反映民情民意,还可以为民请命,在当地一般具有很高的道德声望,是社会的稳定器。

3.士绅在近代中国沦为“土豪劣绅”,主要是因为西方工业品的冲击打破了乡村社会的经济结构。