《论犯罪与刑罚》 罗翔解读

《论犯罪与刑罚》 | 罗翔解读

关于作者

切萨雷·贝卡里亚,意大利经济学家、法理学家和刑罚改革者,他的著作《论犯罪与刑罚》是法学界最重要的经典之一。他呼吁以更人道的方式对待囚犯,呼吁改革法律并改善监狱环境,是近代刑法学的奠基人。

关于本书

本书在人类历史上第一次系统地提出废除死刑的观念,拉开了死刑废止的序幕,同时贝卡利亚还归纳出刑法的一种基本观念,这些观念直到今天仍然影响着许多国家的刑法制度。

核心内容

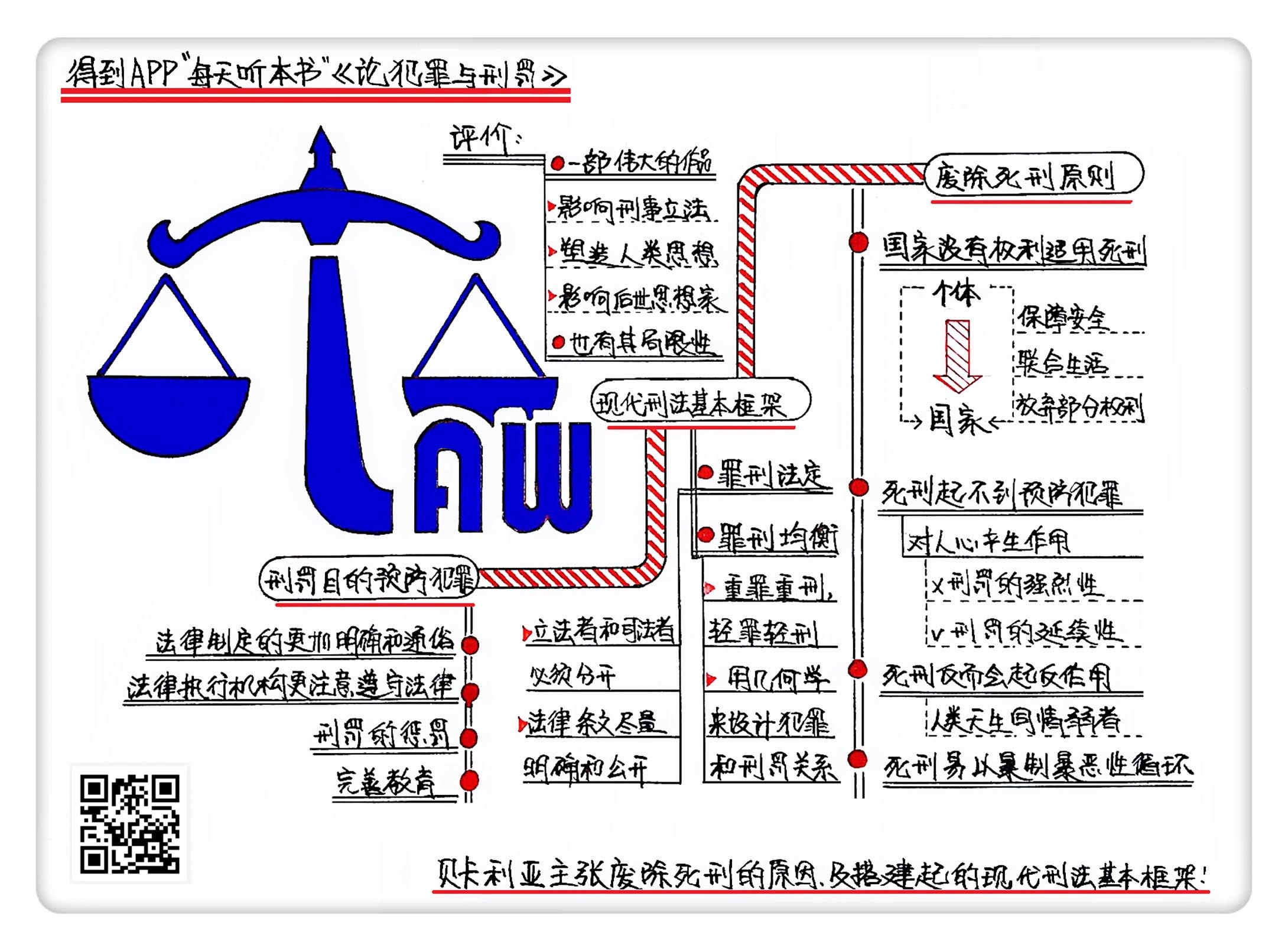

贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》提出了三个伟大观念,分别是废除死刑的观念、如何确立现代刑法基本框架的观念和刑法的目的在于预防犯罪的观念。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《论犯罪与刑罚》,这本书的中文版虽然只有 6 万字,但是对于现代刑法产生了重要意义。我会用大约 21 分钟的时间,为你讲述书中的精髓:贝卡利亚主张废除死刑的原因,以及他搭建起的现代刑法的基本框架。

不知道你有没有思考过关于死刑的问题,到现在,世界上已经有 100 多个国家明确废除了一切死刑,那他们到底是基于什么思想废除了死刑呢?要回答这个问题,就不得不追溯到意大利著名法理学家贝卡利亚这里了,他是人类历史上第一次提出废除死刑的学者。

在 18 世纪,也就是贝卡利亚所处的时代,刑罚非常的残酷,死刑也非常随意,很多轻微的犯罪都可以处以极刑。因此,贝卡利亚对当时的刑法制度进行了彻底的批判,竭力倡导人道主义。他在 1764 年撰写的这本《论犯罪与刑罚》,拉开了废除死刑运动的序幕。直到今天,主张废除死刑的人士所使用的论点依然没有超越贝卡利亚 200 多年前所提出的思想。

当然,贝卡利亚的思想也不是从石头缝里蹦出来的,他的想法是打下了当时启蒙运动的烙印。那么,什么是启蒙运动呢?用学术巨星康德的话来说:启蒙运动是人类从自己加给自己的监护状态中解放出来。启蒙运动的口号就是“要有勇气使用你自己的理性。”因此,理性主义和人道主义是启蒙运动的标签,也是贝卡利亚这本著作中最重要的关键词。

《论犯罪与刑罚》正是启蒙运动思想在刑法领域中的体现,这也是为什么贝卡利亚的这本小书得到启蒙运动领袖的热捧。当时 70 高龄的伏尔泰不惜用最高的敬意来称赞这位 20 多岁毛头小伙。伏尔泰说,“这本书的作者是我们的兄弟,他是一位仁慈的天才,他的杰出著作教育了欧洲。”

好了,我们接下来进入本期的主要内容。我将为你介绍贝卡利亚的三个重要观念,这三个观念直到今天仍然影响着许多国家的刑法制度,分别是废除死刑的观念、如何确立现代刑法基本框架的观念和刑法的目的在于预防犯罪的观念。

我首先介绍的重要观念,当然就是废除死刑了。《论犯罪与刑罚》一书在人类历史第一次系统地提出废除死刑的观念,拉开了死刑废止的序幕。本书问世不到二十几年,也就是在 1786 年的时候,意大利托斯卡尼公国就废除了死刑,成为了世界上第一个死刑废除国。

那么,贝卡利亚为什么要呼吁废除死刑呢?他提出了四点原因,我们来一一说明。

首先,贝卡利亚认为国家根本没有权力使用死刑,死刑就是一种权力的滥用。要想明白这个观点,我们要先了解国家是怎么形成的。在贝卡利亚的时代,流行的观点认为:最初,单独的个体生活在这世界是很不安全的,在这种情况下,大家为了保障自己的安全就有了联合起来的必要。为了联合起来共同生活,所以每个人都放弃了一部分权利,最终形成了国家。这就是当时盛行的社会契约理论的思想。

所以贝卡利亚认为,国家不是从天上掉下来的,它来源于民众所放弃的权利。但关键是人们所放弃的权利是有限的,而生命是一种特殊的权利。在当时的人们看来,自己都无权进行自我了断,那么国家就更不可能有这种剥夺生命的大权。因此,贝卡利亚首先认为,死刑的存在违反了社会契约理论,这是一种典型的权力滥用。

接着,贝卡利亚说:死刑没有达到想要效果,根本毫无意义。那么,死刑想达到什么效果呢?按理来说,死刑是为了威吓民众,起到预防犯罪的作用,也就是杀鸡给猴看,杀一儆百。但是,贝卡利亚认为死刑根本无法预防犯罪。因为他认为能够对人心产生作用的不是刑罚的强烈性,而是刑罚的延续性。这是什么意思呢?虽然死刑看起来很残酷,但执行时间很短,所以死刑给人们留下的印象很快就被淡忘了。贝卡利亚认为,相比之下,终身苦役对于预防犯罪的效果要比死刑好的多,因为人们往往能够承受极端而短暂的痛苦,但很难忍受长期持续的煎熬。

贝卡利亚沿着这个思路进一步阐述,他认为,死刑不仅起不到积极作用,反而会产生反作用。这是他反对死刑的第三点原因。由于人的天性都是同情弱者的,刑场上展现出来的国家和受刑人的力量对比很悬殊,国家非常的强势,受刑人非常的弱小,人们就会产生一种忿忿不平的怜悯感,使得死刑的威吓作用大打折扣。所以,贝卡利亚说,在很多人看来,死刑就相当于一场表演,刑场与其说是为罪犯开设的,不如说是为观众开设的,如果观众心中的怜悯心超过了其他情感,那么这个表演就根本没有达到预期的效果。

最后,更为可怕的是,死刑还会让人们变得越来越残忍,以暴易暴容易导致暴行的恶性循环。贝卡利亚认为死刑给人们提供了一个残暴的榜样,会毒化人们的心灵。法律明明禁止谋杀,但自己却在公开的谋杀。法律阻止公民去做杀人犯,却安排了一个公共的杀人犯。这样的做法不仅在逻辑上是荒谬的,而且还彻底丧失了法律的公正性。死刑的存在就是告诉人们,只要有正当理由,杀人就是被允许的。这就是为什么死刑越多的国家,犯罪反而越残暴的原因。

讲述完这四点废除死刑的理由之后,贝卡利亚其实还留了一个小尾巴,也就是他认为在极为特殊的情况下可以保留死刑。比如某人的存在会影响一个国家的安全,有引起动乱的危险。或者是当一个国家陷入无政府状态,混乱取代法律的时候,死刑就变得必要了。

好,说到这里,我们稍微总结一下贝卡利亚的第一个观念,在正常的社会死刑应当被废止。被废止的原因有四点,首先贝卡利亚认为国家没有权利适用死刑,这是一种典型的滥用权力。其次,死刑起不到预防犯罪的效果,毫无意义不说,而且还产生了反作用,死刑会引起人们对受刑人的怜悯。最后,他还认为死刑容易将社会带入一个以暴易暴的恶性循环。

除了废除死刑的观念,贝卡利亚的第二个观念就是确定了现代刑法基本原则的框架。罪刑法定和罪刑均衡,这两个原则几乎是所有现代国家刑法中通行的原则,我国直到 1997 年刑法才正式规定这两个原则。但在 200 多年前,贝卡利亚就已经为这两个原则确定了框架。

首先,法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚,罪刑法定是法治国最重要的刑法原则。贝卡利亚告诉人们,只有法律才能规定犯罪与刑罚。贝卡利亚深受社会契约理论的影响,他认为根据社会契约,只有社会的立法者才能够制定这样的法律。其他任何人,无论是司法官员,还是自以为道德高尚或自命公正的人,都不能以任何理由来超越法律的限度对人们施加刑罚。

贝卡利亚说:立法者不能既是立法者,又是司法者。适用法律的必须是独立的司法官员。法官不能随意解释法律,否则法官就会成为事实上的立法者。同时,立法者本身也不能超越社会契约任意立法。还记得我们刚才说的吗?贝卡利亚认为死刑就超过了社会契约的限制。

好,我们回到原书上来,贝卡利亚还说:法律条文应当尽量地明确和公开,了解法典的人越多,犯罪就越少。条文如果含糊不清,那是一个非常大的弊端。如果法律用人们所不了解的语言写成,那么人们就处于对少数法律解释者的依赖地位,而无从掌握自己的自由。

贝卡利亚的罪刑法定思想很明显是在向孟德斯鸠致敬。贝卡利亚的写这本书的时候,孟德斯鸠已经去世快十年。但孟德斯鸠所提出的三权分立原则几乎折服了当时欧洲所有伟大的头脑。孟德斯鸠认为,“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇有界限的地方才休止。”后来著名的自由主义大师阿克顿给了一个更简洁的表述,那就是权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败!

因此,对权力一定要进行限制,一个有效的限制方法,就是把国家权力的切割成三块,立法权,司法权和行政权,由三个不同的机构来掌握,保持一种制约与平衡,避免权力走向专断与腐败。显然,贝卡利亚正是在刑法领域中贯彻孟德斯鸠的思想。

到这里,我们讲完了罪刑法定这个原则,下面来看一下另外一个原则是罪刑均衡,也就是重罪重刑,轻罪轻刑。这看起来很简单,其实里面的水很深。贝卡利亚认为只要刑罚的恶果大于犯罪所带来的好处,刑罚就可以起到效果。所以刑法一方面要坚定,有罪必罚,另一方面不能过度。犯罪是一种恶,刑罚也是一种恶,以恶制恶,相当于以毒攻毒。但是毒药不能太猛,他只是解毒所必须的,不能把人给治死了。

贝卡利亚深受理性主义的影响,认为最好像几何学那样来设计犯罪和刑罚之间的关系,搞一个精妙的罪刑阶梯。从最严重的犯罪到最轻微的犯罪,从高到低,刑罚也应由重到轻作相应阶梯排序。无论是过轻,还是过重的刑罚,都无法实现刑罚的目的。重罪轻刑肯定不行,这明显在鼓励犯罪。但轻罪重刑,也可能会导致更多的犯罪。

好,我们稍微总结一下作者的第二个观点,提出了现代刑法的两大基本原则,罪刑法定和罪刑均衡原则。罪刑法定原则的意思是只有法律才能规定犯罪与刑罚,而且他认为立法者和司法者必须分开,立法者不能超越社会契约任意立法。另外,贝卡利亚还指出,法律条文应当尽量明确和公开。另一个原则是罪行均衡原则,他主张最好像几何学那样来设计犯罪和刑罚之间的关系,重罪重刑,轻罪轻刑。

我们可以看出来,贝卡利亚提出废除死刑和刑法的基本原则,都指出了他关于刑罚的目的,也就是本书的第三个重要观念。贝卡利亚认为刑罚目的在于预防犯罪。

在人类历史上,关于为什么要有刑罚一直有两种观点:一种观点认为,因为有了犯罪,所以需要刑罚;而另一种观点则认为,为了没有犯罪,所以需要刑罚。这两种观点的区别在于,前者关注过去,可以称之为报应主义,也就是对犯罪的报复,就像人们常说的杀人偿命欠债还钱,就是报应主义的体现;但是后者关注将来,通过刑罚的适用减少将来会出现的犯罪,这可以称之为预防主义。

贝卡利亚对报应主义非常的反感,他说刑罚的目的不是摧残折磨,也不是消除一个已经犯下的罪行,而仅仅在于阻止罪犯重新犯罪,并规劝其他人不要重蹈覆辙。后来的法理学家边沁给了更为精准的名称,叫做一般预防和特殊预防。一般预防的就是杀鸡给猴看,针对普罗大众,告诉大家不要去犯罪。而特殊预防针对犯罪人本身,剥夺他们再犯罪的能力。比如对性侵儿童的罪犯实施现代宫刑,用化学药品让他丧失性能力,就是预防主义的体现。贝卡利亚认为,预防犯罪比惩罚犯罪更高明,这是一切优秀立法的主要目的。他之所以反对死刑,也正是因为他认为死刑无法预防犯罪。

贝卡利亚认为刑罚的惩罚只是预防犯罪一个很小的方面,除了惩罚,还有很多方法可以综合起来,共同的预防犯罪。比如应该把法律的制定得更加明确和通俗,树立法律的权威,让法律值得人去尊重,让人们出于健康的,而不是出于奴役的心去尊重法律。同时,法律的执行机构更要注重遵守法律,不能走向腐败,这样才能使法律获得民众的尊重。另外,能预防犯罪最可靠,也最艰难的措施就是完善教育。教育能起到正本清源的作用,它可以把年轻的心灵引向道德,避免他们误入歧途。

好,我们稍微总结一下作者的第三个观点,刑罚的目的不在于对犯罪的报复,而在于预防犯罪。除了惩罚,他主张用很多种方法,共同预防犯罪。比如把法律制定得更加明确和通俗,同时法律执行机构应更注重遵守法律。最后,最可靠也是最艰难的措施是完善教育。

以上是《论犯罪与刑罚》这本小书最重要的三个观念,那么,如何来评价这本书呢?首先,这本书的确是一本伟大的作品。无论用多么强烈的词语来夸赞这本书籍都不为过。贝卡利亚的这三个观念极大地影响了后来的刑事立法,也深刻地塑造着人类的思想。

当时许多国家都邀请贝卡利亚去改革他们的刑法,俄国女皇叶卡特琳二世在读过《论犯罪与刑罚》之后就非常激动,盛邀贝卡利亚去俄国帮她改革刑法。贝卡利亚所在的奥地利一看俄国人要把贝卡利亚挖走,立马开出最好的筹码,要把贝卡利亚留下来。贝卡利亚后来参与奥地利刑法典的制定,这也是人类历史上第一个规定罪刑法定原则的国家。至于贝卡利亚所提出的废除死刑的观念,更是直到今天依然影响着各国的法律。

贝卡利亚也极大的影响了后世的思想家。比如英国功利主义的代表人物边沁。提起边沁,你最熟悉什么?当然是他所说的“最大多数的最大幸福。”但这句话其实是贝卡里亚说的,在《论犯罪与刑罚》的导言中,贝卡利亚就说:如果理性地思考,人们制定法律,只应该考虑一个目的:那就是最大多数的最大幸福。 “最大多数的最大幸福”可以被当作边沁终生工作的座右铭,边沁正是在贝卡利亚所开辟的道路上继续前行。贝卡利亚仅限于讨论刑法,而边沁的改革计划则包括法律的全部领域。

不过《论犯罪与刑罚》这本书也有它的局限性。比如贝卡利亚试图用几何学的精准来设计罪刑的关系,并认为一切立法的目的在于最大多数的最大幸福。后来的边沁也用最大多数的最大幸福来评估一切法律的合理性。然而,这种思想无法避免多数对少数欺凌,多数的暴政具有了天然的合理性。更可怕的是,理性无法给出“最大幸福”的精准定义,这种无比抽象的概念在现实中也成为少数人谋取私利的托词,最大多数往往是被少数人所代表的。我们举一个极端的例子,按照纳粹的思想,纳粹对犹太人的整体灭绝,不就是为了德国民众最大多数的最大利益吗?

至于贝卡利亚所提出的废除死刑的观念,当然体现着人道主义的伟大光辉,但是它也很可能走向反面。老话说,杀人偿命天经地义,但理性主义认为没有什么是天经地义的,一切都应该接受理性的评估。这种狂妄的理性主义认为人的理性是无所不能的,这就为后来的灾难埋下了伏笔。

比如贝卡利亚倡导用刑罚来改造犯罪人,这也就是我们之前说到的特殊预防。沿着这种思路,后来的人们认为罪犯只是一种病态,需要的是治疗。所以惩罚变成了治疗,服刑于是变成了看病。你感觉到问题了吗?对于一个行为是否应该受到惩罚,这有道德含义,所以老百姓可以发言。但是,当我们以“预防”和“矫正”来取代“惩罚”这个概念的时候。那么,只有专家可以作出判断。换句话说,一个杀人犯、一个猥亵幼女者有罪无罪,老百姓有发言权。但是一个人有没有生病,那就只能是专家说了算了。于是,人道主义将审判从法官转移至专家之手。老百姓朴素的正义感有权对法官进行批评,但对这些专家却无能为力。

那么,最后出现的情况是什么呢?如果出现了一种主流社会无法接受的行为,即便这种行为和道德罪性无关,本不应该被剥夺自由,但国家依然可以对他进行“治疗”,而其他人却无法辩解。因为专家们没有说这些人犯罪,只是说这些人病了。他们不是被抓去监狱,而是被带去医院,接受治疗。比如在纳粹时期,就有许多刑法学者打着人道主义的名义,将任何让政府不满的行为冠以“疾病”的名义,对他们实施强制性的“治疗”。

讲完了特殊预防,我们再说说一般预防,也就是用刑罚威慑普罗大众。对于这个观点,我们也需要有所警惕。如果刑罚的正当根据不是一个人曾经犯下的罪,而是有效的预防,那么惩罚罪犯也就没有必要看他是不是真的实施了犯罪。为了威慑民众,随便抓一个替罪羊也就是符合一般预防的逻辑的。

到这里,本期的内容就讲完了。我们来总结一下。贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》提出了三个伟大观念:最重要的观念当然是废除死刑。因为国家没有权力适用死刑,死刑没有意义,起不到应有的作用。相反,死刑还会起反作用,它会让人们怜悯受刑人,让刑罚的效果大打折扣,更为可怕的是,死刑还会毒化人的心灵,让人变得残忍,导致犯罪的增多。

其次是贝卡利亚确定了现代刑法基本原则的框架,罪刑法定和罪刑相当原则。只有法律才能规定犯罪与刑罚,法律的规定应当尽可能的明确,最大限度地降低法官解释法律的可能。无论是立法权还是司法权都应该受到严格的限制。

最后,我们讲述了贝卡利亚关于刑罚目的在于预防犯罪的这个观点。他认为刑罚的目的不是摧残折磨,也不是消除一个已经犯下的罪行,而仅仅在于阻止罪犯重新犯罪,并规劝其他人不要重蹈覆辙。

在《论犯罪与刑罚》的最后,贝卡利亚写下了这样一段话,为这三个重要观念做了一总结:为了不使刑罚成为某人或某些人对其他公民施加的暴行,从本质上来说,刑罚应该是公开的,及时的,必须的,在既定条件下,尽量轻微的同犯罪相对称的,并由法律规定的。

撰稿:罗翔 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1.贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》提出三个伟大观念:

-

废除死刑,因为国家没有权力适用死刑,死刑不仅无效,还会起反作用——人们怜悯受刑人,模仿暴力,导致犯罪增多;

-

现代刑法基本原则的框架:罪刑法定和罪刑相当原则;

-

刑罚目的在于预防犯罪。

2.为了不使刑罚成为某人或某些人对其他公民施加的暴行,从本质上来说,刑罚应该是公开、及时、必须,在既定条件下,尽量轻微的同犯罪相对称,并由法律规定。