《洞穴奇案》 少文工作室解读

《洞穴奇案》| 少文工作室解读

关于作者

这本书实际上是由两个生活在不同时代的美国学者接力完成的。第一位作者是美国哈佛大学法学院的富勒教授。1949年,他在《哈佛法学评论》上发表了一篇重要文章,设计了“洞穴奇案”这个思想实验,力求通过五位大法官对这个虚构案件的判决,来展现他那个时代各种主流的法哲学思想。1998年,另一位美国著名学者萨伯又延续了富勒的游戏,他假设五十年后这个案子有机会翻案,进而又虚构了另外九位大法官对这个案子的判决意见。由此,这十四种判决意见,汇集成了这本法哲学经典著作。

关于本书

在这本书里,作者借由一个假想的案件,对人吃人的伦理困境展开了法哲学思考。

核心内容

《洞穴奇案》讲述的是五名洞穴探险人受困山洞,无法在短期内获救,为了维生以待救援,大家约定抽签吃掉其中一人,牺牲他以救活其余四人。由于这个案件的情况非常特殊,所以引发了法官群体的争论,每名法官对于是否应该给被告定罪给出了截然不同的观点和理由,而这个争论的过程,也具体而丰富地展现了西方法哲学的多元性和思辨的魅力。

你好,欢迎每天听本书。本期要给你介绍的是《洞穴奇案》,在这本书里,作者借由一个假想的案件,对人吃人的伦理困境展开了法哲学思考。

这本书是由两个生活在不同时代的美国学者接力完成的。第一位作者是美国哈佛大学法学院的富勒教授。1949年,他在《哈佛法学评论》上发表了一篇重要文章,设计了“洞穴奇案”这个思想实验,力求通过五位大法官对这个虚构案件的判决,来展现他那个时代各种主流的法哲学思想。1998年,另一位美国著名学者萨伯又延续了富勒的游戏,他假设五十年后这个案子有机会翻案,进而又虚构了另外九位大法官对这个案子的判决意见。就这样,这本由十四个不同观点组成的法哲学普及读物,成了我们现在看到的这部经典著作。

究竟是个什么样的案子,能够引发如此持久的争议呢?我先来简单给你介绍一下这个虚构的案情。

作者假设,四名纽卡斯尔国洞穴探险协会的成员,和另一位名叫威格莫尔的协会会员,也就是后来的被害人,一起到该国一个石灰岩洞进行探险。当他们深入洞中的时候,意外突然发生,山崩导致巨大的岩石滑落,挡住了他们所知的唯一洞口。由于探险者事先已经把探险的洞穴位置告知了协会总部,并声明如果失去联络就可以发动救援,因此事发后,一支营救队伍火速赶往出事地点。但是,由于山崩不断发生,洞穴地处偏远,营救难度极大,在历时三十二天、牺牲十名营救队员的情况下,营救才最终获得成功。让营救者感到意外的是,走出洞穴的只有四名探险者,那位名叫威格莫尔的探险队员成了洞中的一堆尸骨。原来,由于探险者只带了勉强够吃的食物,洞里也没有任何可以充饥的东西,因此,他们在洞中实施了一个惊人的方案:杀死威格莫尔并以其身体作为食物来源,让其余四人存活下来,撑到最终获救的时刻。但是,这四名幸存者却因此面临故意杀人的刑事指控。由于这个案件的情况非常特殊,所以引发了法官群体的争论,每名法官对于是否应该给被告定罪,给出了截然不同的观点和理由,而这个争论的过程,也具体而丰富地展现了西方法哲学的多元性和思辨的魅力。

我们前面说过,这本书是由两位作者接力完成的。一开始,在富勒教授的文本里,因为最高法院五位大法官的意见不一,各种论证针锋相对、不相上下,因此初审法院维持了有罪判决和量刑,四名被告人最终被执行了死刑。但是五十年之后,当地警方意外拘捕了一个独居老人,发现他竟然也是之前参与洞穴杀人事件的幸存者,于是检察官就对他提起了谋杀罪的指控。在被西部地方法院定罪后,这名幸存者因为不服判决而上诉到最高法院。考虑到五十年前对同一案件的有罪判决并没有获得多数票同意,而且也没有任何两个法官给出完全相同的意见,因此,最高法院决定重新审理此案。于是,先后又有九名大法官发表了不同的观点。这一次,最高法院四票支持有罪,四票支持无罪,一票弃权。和五十年前的情况一样,由于正反观点相当,初审法院仍然维持有罪判决和量刑,最后一名洞穴案件的幸存者最终也被执行了死刑。

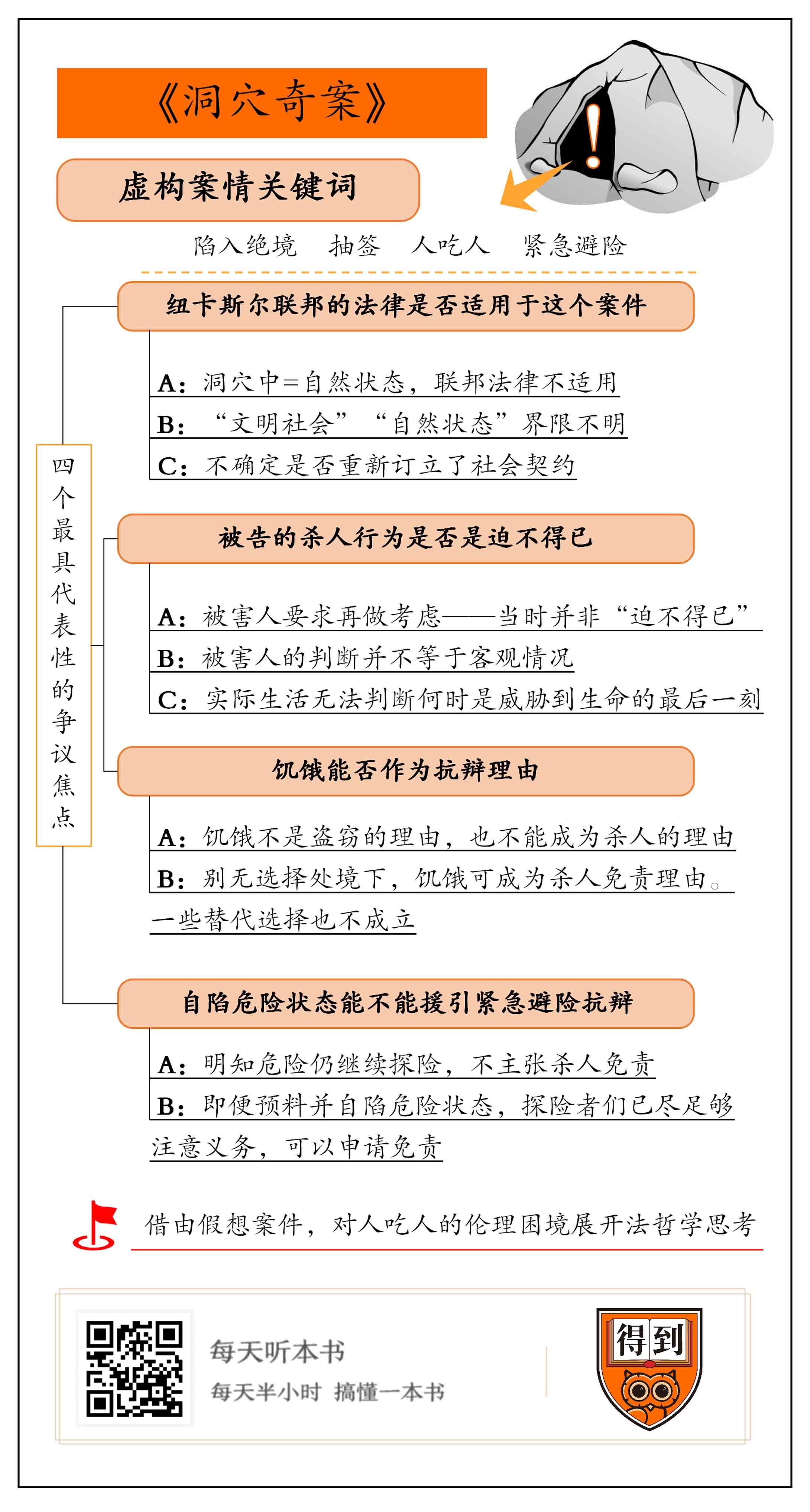

这个案件的两次审判,一共形成了十四份完全不同的判决意见。接下来,我就从中挑选四个最具代表性的争议焦点为你做深入介绍。它们分别是:纽卡斯尔国的法院对此案是否具有管辖权?被告杀人的行为是否是在迫不得已的紧急情况下采取的?饥饿能否成为杀人免责的理由?自陷危险者是否可以援引紧急避险抗辩?

我们先来说第一个争论点。在用故意杀人罪来评判被告的行为之前,管辖权是一个必须解决的前提。换句话说,纽卡斯尔联邦的法律是否适用于这个案件呢?

你可能会觉得,这有什么好探讨的?这本书的一开篇就告诉我们,这起案件发生在纽卡斯尔国的一处洞穴里,而且这五名探险队员都是这个国家的公民,纽卡斯尔国的法院当然有权用自己国家的法律来审判这个案件。但是,福斯特法官却认为,联邦法律不适用于这个案件,他的理由是:法律的存在是为了更好地保护人类,一旦法律不再能实现这一目的,服从法律的意义也就不存在了。

怎么理解这句话呢?你看,人们之所以在文明社会里遵守法律,是因为遵守它可以更好地保全自己。正是发明了所有权,人们才能保证自己的财产不会受到他人的侵犯,也正是发明了人身权,人们才能保证自己的人身不会受到他人的损害。所以,古罗马的政治家西塞罗才说,“为了自由,我们做了法律的奴隶。”如果不能更好地保护自己,人们是没有必要给自己套上法律的绳索的。但是,在这个案子里,确实只有剥夺别人的生命才有可能生存下去,服从法律反而会损害自己的生命,也就是说,人们服从法律的大前提是不存在的。不仅如此,人类制定的法律只适用于文明状态下的社会,而洞穴也不符合这个条件,它其实有些类似于原始人在自然环境中的生存状态。而在原始环境中,捕猎是动物的天性,吃掉一人来拯救其他四人,这个做法是合理的。综合上面说的这两条理由,福斯特法官就指出,既然有关杀人罪的法律不适用于这个案件,那被告就应该是无罪的。

但是这个观点却遭到了唐丁法官的反对。他认为,福斯特法官关于自然状态的推理非常荒谬。“文明社会”和“自然状态”之间,是不可能找到合理的边界的。我们根据什么标准来判断他们是否处于自然状态呢?是岩石囚禁了他们?还是他们设立了一个新的社会契约?而且我们又该如何确定他们进入自然状态的准确时刻,是在洞口被封住的瞬间,还是在饥饿的威胁达到了某种难以确定的程度?如果我们不能找到划分文明状态和自然状态的标准,并清晰地指出这个时间界限的话,以自然状态为名判决被告无罪在逻辑上就不成立。

在作者富勒的笔下,五名法官对于管辖权的讨论几乎难分伯仲。对于这一争议焦点,后来的作者萨伯,又通过邦德法官的口吻提出了文明状态和自然状态之外的另一种思路,这个思路跟社会契约论有关。他认为,一个公民之所以要遵守一国的法律,是因为他们自主自愿地制定了一份社会契约,并由此组建了他们的联邦政府。而既然他们有权缔结一份契约、组建一个国家,同样也就有权利退出这一契约并组建一个新的国家。

邦德法官提醒其他法官注意一个细节,那就是,探险者们在得知必须杀死一人以解决食物来源问题时,他们决定采取抽签的方式选择被害人,但是因为不知道这一行为究竟是否被纽卡斯尔国的法律所允许,因此他们试图通过无线电去征求政府人士对这个杀人计划的看法。这个细节表明,至少在杀人之前,探险者们仍然愿意遵循纽卡斯尔国的法律。但问题是,出于各种原因,洞穴外的政府人士一直没有给他们回应,后来无线电突然中断,三天之后,他们杀死了威格莫尔。邦德法官提醒大家留意案情中这个三天的时间间隔,他认为,这个细节表明,探险者们在没有得到联邦政府的帮助之后,利用中间这三天的时间,被迫重新制定了一个新的社会契约,在洞穴中组建了一个新的国家和法律,以指导他们接下来的行动,因此,他们是自愿脱离了纽卡斯尔国的旧契约,也就不再受到联邦法律的约束。

但是,我们需要注意的是,邦德法官的这种论证也存在一个不容忽视的漏洞,那就是探险者们重新制定了一份新的社会契约,完全是邦德法官自己的推断。案情介绍里并没有说过无线电中断的真正原因,这里面有两种可能。第一,是探险者主动关闭了无线电。如果事情真的是这样,那邦德法官的推断基本是成立的。也就是说,他们已经决定制定一份新的社会契约。但这个事情还有第二种可能,那就是无线电通讯是因为电池没电才突然中断的。如果是后者,那邦德法官的所有推论就都不能成立了。你看,分析到这里,一起杀人案件论证到最后,居然和电池的电量有直接的关系。而更为让人大跌眼镜的是,邦德法官在判决书中披露,他以前曾经处理过一个跟无线电电池电量有关的专利纠纷,所以对电池的续航能力已经有了一种前见,可能无法中立地审理此案,所以他选择主动回避这起洞穴案。

到这里,关于这起案件的管辖权之争就基本说完了。有法官认为,洞穴中的人处于一种自然状态,因而并不适用文明社会的人类法律;但也有法官认为,这种所谓文明状态和自然状态的划分根本找不到明确的标准,因而并不成立;还有法官认为,这个问题的关键并不在于文明状态和自然状态的区别,而在于探险者们是否在洞内重新订立了一份新的社会契约,成立了一个新的国家。你看,公说公有理,婆说婆有理,谁也没有说服谁。

我们再来看第二个争议焦点,那就是洞穴中这几个被告的杀人行为是否是迫不得已的?

要想判断被告人的行为是否可以免责,首先要回答的问题就是,洞穴里的情况是不是已经除了杀人之外别无选择?关于这一问题的判断,有一个非常重要的细节:在大家一致同意通过掷骰子决定谁将被杀死之前,被害人威特莫尔曾经宣布撤回约定,因为他经过反复考虑,认为在实施这么恐怖的行为之前,应该再等一个星期,但是这一表态并没有获得大家的支持,其他人坚持继续掷骰子,并最终选中了威特莫尔并把他杀掉吃了。首席大法官伯纳姆从“还可以再等一个星期”这个细节中推断,他们当时并没有面临十万火急的情况,至少还没有到不吃人马上就会死的地步。既然没有到迫不得已的最后一刻,那被告人的行为就不应免责。针对这一观点,法官斯普林汉姆反驳说,这个细节并不能说明任何问题,威格莫尔认为可以再等一个星期只是他自己的主观判断,甚至只是不安和恐惧心理的反映,并不能代表当时的客观情况。

那当时的客观情况应该是什么样呢?首先,在人们通过无线电找到他们之前,探险者们已经被困在山洞中长达二十天;其次,他们从负责营救工作的工程师那里得知,至少要再等十天以上才有可能获救;再次,他们从现场的医生那里得知,在没有食物的情况下再多活十天基本不可能,但是,如果他们吃掉一个同伴,那至少可以再活十天以上;第四,他们就杀掉一个成员来果腹的可能性咨询了政府方面的专业法律和道德意见,但是得到的回答只有沉默。如果说威特莫尔的判断表明事情还没有到最后一步,那这些专家的意见则恰好表达了相反的观点,对于被告而言,应该选择相信谁呢?很显然,在这么多因素的综合影响下,处于绝望中的人自然会倾向于相信专家的意见,从而做出杀人吃肉的决定。正如斯普林汉姆法官说的那样,用事后的观点来质疑当时即将饿死人们的思想和行为,无异于放马后炮。

以上的论辩就是富勒教授的基本逻辑,而作者萨伯则通过虚拟的海伦法官的视角提出了另外一个思路。

作为一名女性,海伦法官认为,“紧迫性”在本案被告的责任判断上其实并不重要,即便事实情况的确并非到了迫不得已的最后一刻,被告的行为仍然可能是合理的。为此,她特意援引了“受虐待妇女的防卫”这一最新理论。这个理论认为,如果能够证明侵害人有滥用暴力的历史,那么,即便对方还没有对自己实施真正威胁到生命的侵害行为,对其进行先发制人的防卫也有可能被免除责任。

虽然受虐妇女的正当防卫和洞穴奇案并没有太多的可比性,但海伦法官主要是为了提醒其他法官,在判断被告人的责任问题时,不能僵化地理解紧迫性这一免责条件。对于那些随时可能发生的危险,硬性要求不到最后一刻绝不能发起反击,显然有些强人所难。在实际生活中,我们根本不可能完全理性地判断,究竟哪一分哪一秒才是威胁到生命的最后一刻。既然在受虐妇女的防卫中可以免去紧迫性的要求,那么在其他情况下这么考虑也不是不可能,因此,法院可以从这个角度重新考虑探险者的行为,而无需考量本案是否符合紧迫性的要求。所以海伦法官就主张,被告可以为自己实施的杀人行为申请免责。

以上这些,就是这个案件的第二个争议点。有的法官认为,被告杀人的行为要想免责就必须符合紧迫性这一条件,但被害人要求等一周再做考虑的细节说明,当时的情况并未到迫不得已的最后关头;但也有法官认为,被害人的判断并不等于当时的客观情况,我们不能拿一个没有饥饿感的第三者的视角,来判断处在饥饿和绝望边缘的人的思想和行为;最具启发性的是,还有法官提出,其实当时的情况是否紧迫根本就不影响免责事由的成立,因为在“受虐待妇女的防卫”中也存在类似的情况,毕竟在实际生活中,我们根本没办法准确判断出哪一分哪一秒才是威胁到生命的最后一刻。

除了紧迫性,这个案件还有一个争议焦点,那就是饥饿能否作为抗辩理由。

在洞穴案发生之前,纽卡斯尔联邦曾经发生过一起偷窃面包的案件。在那个案子中,被告沃尔金因为盗窃了一个面包而被指控,当时他以饥饿作为自己抗辩的理由,但法庭并没有采纳这一辩护观点,沃尔金被判盗窃罪成立。唐丁法官认为,既然一个人不能为了防止饥饿去实施相对无害的偷面包行为,那为了避免饥饿而有意杀人并食用人肉的行为,自然就更加不能容忍,饥饿无论如何都不能成为杀人的理由。

对此,斯普林汉姆法官反唇相讥,他认为这两个案件完全不可同日而语,因为沃尔金可能并不是一直在挨饿,我们并不知道他的饥饿程度如何,所以也不知道他所认为的紧急避险的极限在哪里;其次,即便他的确在挨饿,他也没有得到相关专家的意见,来告诉他除非去盗窃一片面包,否则就会给自己的身体带来无法挽回的损害。但是在洞穴案件中,被告人紧急避险的必要性却有专家意见的支持。还有一点不同是,饥饿的沃尔金除了偷面包以外还有很多选择,比如再找一份工作、沿街乞讨,但是困在洞穴中的几个人可没有其他的选择。所以,拿沃尔金这个案子说事儿根本就说明不了任何问题。这个案子只能说明,一个拥有其他选择机会的人,是不能拿饥饿来为自己的盗窃行为辩护的,但并没有从根本上否定饥饿作为紧急避险抗辩成立的可能。

萨伯笔下的首席法官伯纳姆也认为,饥饿不能成为杀人的理由,因为除了杀人,被告们其实还有一些更温和的方法可供选择,比如,等待最虚弱者自然死亡、吃掉自己身上不太重要的身体器官等等。但是,对于这一观点,法官塔利和斯普林汉姆法官就很不以为然。针对可以等待最虚弱的人自然死亡这一理由,塔利法官反驳说,出门探险的人,如果身体素质差不多,那第一个人死掉的时候,剩下的人也基本快死了,这时候大家基本也都虚弱到根本无力再从第一个自然死亡者身上取食了,这就表示大家根本等不到第一个人先死。那如果体力差距大的话又会怎么样呢?这就变成了一种变相的歧视,体力最差的人或者受伤最重的人会先成为牺牲品,这与平摊风险的抽签相比,显然更加不公平。

对于伯纳姆法官的可以先吃掉自己身上不太重要身体器官的说法,大法官斯普林汉姆更是觉得滑稽可笑。他认为,这是典型的饱汉不知饿汉饥,被告已经得到确切的可信消息,他们至少要在山洞里等十天以上,要坚持十天,只靠吃自己身上的一些小器官显然是撑不下去的。而且,提出这种想法的人根本就没有濒临死亡的经验,试想一下,在立即没有痛苦的死去,和在不打麻醉药的情况下吃掉自己的身体器官,然后再忍受一周或者更长时间的肉体痛苦之间,你会做出何种选择?更多的时候,恐怕肉体的长期痛苦比死亡本身更加恐怖。所以,我们不能用一种冷酷的、营养充足的、可以慢条斯理思考的人的状态和标准,去衡量处于极度饥饿绝望境地下的人。因此,被告其实根本就没有伯纳姆法官所说的其他选择,他们的确是在迫不得已的情况下选择了杀人,因而应当无罪。

总结一下,在“饥饿能否作为抗辩理由”这个问题上,有法官认为,正如饥饿不是盗窃的理由一样,饥饿同样也不能成为杀人的理由;但也有法官认为,饥饿与否并不是主要判断标准,但是在别无选择的处境下,饥饿就可以成为杀人免责的理由;而等待最虚弱者自然死亡、吃掉自己身上小器官这些所谓的替代选择其实并不成立,被告的行为确实是在别无选择下做出的,因此饥饿可以作为杀人免责的理由。

我们再来说最后一个争议焦点:自陷危险状态能不能援引紧急避险抗辩?

伯纳姆大法官认为,自陷危险者不免责。这句话是什么意思?很简单,一般而言,不能控制自己行为的人是不需要对自己的行为承担责任的,比如精神病患者,但是,如果是通过某种行为让自己陷入不能自控的状态,就不能用缺乏控制能力而主张免责,因为这是一种自陷危险的行为。基于这一原理,如果探险者们所面对的处境属于自陷危险的话,就不应该以这种危险状态作为杀人免责的理由。那本案中探险者们是否属于自陷危险呢?伯纳姆大法官得出了肯定的答案,他为此列出了一些细节来支撑自己的判断:第一,他们在出发探险之前就已经预见到了会遇到山崩的危险,否则根本不会跟协会留言说,如果他们没有按期返回就展开搜救,也不会主动携带无线电设备以防不测;第二,即便他们并没有预见到山崩的危险,也至少犯了疏忽大意的过失,因为他们没有带上足够的食物以应对饥饿的风险。所以,某种程度上说,他们面对的饥饿是咎由自取,是他们准备不足带来的必然后果,因而,这个后果不能最终由被害人以生命为代价来承受。

我们再来看看其他法官是如何反驳这一观点的。斯普汉姆大法官反驳说,身陷危险并不是被困者的错误。探险本来就是危险的活动,这也是探险乐趣的一部分,探险者们知道有危险,也做了必要的准备。比如,在出发前告知探险协会他们打算去探险的洞穴位置,并携带了无线设备等。他们已经为危险做好了准备,但洞穴坍塌并不是可被预料和事先准备的事情,山崩和被困其中都不是这些探险者们的主动选择,所以不能因为这个理由就说他们是自陷危险。就好像不能因为我们出行时买了保险,就认为发生了交通事故就是我们自陷危险一样。再比如,我们为了逃出一座起火的房子,损坏了房东的窗户,难道你能说,我们明明知道住在木屋里更有可能发生火灾,但还是自陷危险,因而在火灾真的发生时就没有权利破坏房东的窗户而逃生吗?这个逻辑显然是不成立的。

至于伯纳姆法官指责他们没有带足够的食物就更是不成立了,要知道,他们带的食物已经可以让六个人在山崩之后存活了二十三天,而且山崩之前还不知道已经消耗了多少食物,所以,至少他们依靠所带的食物多存活了二十三天,这难道还不够吗?按照伯纳姆法官的意思,仅仅是为了避免一起发生概率很小的山崩,一支探险队就要带超过计划需求六个月的给养,才叫没有过错吗?

斯普林汉姆法官认为伯纳姆法官的论证就是在诡辩。比如,伯纳姆法官认为,探险者携带无线电设备的细节表明他们预见了山崩的风险,但却没有做好足够的准备,因而是疏忽大意。但斯普林汉姆法官认为,照伯纳姆法官的这种论证逻辑,他的结论永远都不会错,如果探险者们带了无线电,就是已经预见到了风险而没有做好足够的准备,所以构成疏忽大意;而如果他们没有带无线电,就更是构成疏忽大意,那你说,被告究竟怎么做才不是疏忽大意呢?显然,伯纳姆法官的论证逻辑对被告是极不公平的,被告应该无罪。

你看,有法官认为,自陷危险者是不能申请紧急避险抗辩的。在这起洞穴案中,探险者明知道有危险,但仍然继续探险活动,就不应主张杀人免责。但也有法官认为,即便他们预料到了危险并自陷危险状态中,探险者们也已经尽到了足够的注意义务,因而同样可以申请免责。

讲到这里,洞穴奇案的几个主要争议焦点就介绍完了,其他争议的要点如果你感兴趣,可以找来原著看一看。但你可能要着急了,这案子最后到底是怎么判的呢?其实,两位作者虚拟出来的十四位大法官辩论到最后,谁都没能彻底说服对方,对案件的两次判决,最后都是由于最高法院无法形成一致意见,而由初审法院维持有罪判决和量刑,并最终对被告人执行死刑。当然,这样的平局是作者故意安排的,但这种安排有利于给读者更大的思考空间。作者将自己摆在一个中立的位置,罗列出各方观点的各种可能,最后把判决的权力交给了读者。而且,根据书中的设计,未来仍有结合最新法哲学的发展提出第十五种判决意见的可能。洞穴奇案的结论是开放的,这也正是为什么这本书能够吸引无数学者不断研究和探讨的原因所在。

听到这里,你可能会有个疑惑:这不就是个编出来的故事吗?现实中怎么可能真的出现人吃人的案子啊?法官根本不可能遇到这么复杂的案例,我们讨论它有什么用呢?其实,在洞穴奇案被设计出来之前,现实世界还真发生过两次类似的案件,这两个真实的案例都成为了富勒设计洞穴奇案的素材。第一个案例是美国诉霍尔姆斯案,第二个案例是女王诉杜德利与斯蒂芬案,这两个案子都和大海中的漂流有关。其中,女王诉杜德利与斯蒂芬案,可以说是现实版的《少年派的奇幻漂流》。

1884年,澳大利亚的游船木犀草号从英国埃塞克斯前往悉尼,因为意外沉没,导致四名幸存者被困在一艘小救生艇上。这四个幸存者分别是船长杜德利、助手斯蒂芬、船员布鲁克斯和见习船员帕克。他们仅有的食物是两个罐头。虽然四个人也曾扑捉到了一只海龟,但这也仅仅让他们多坚持了一个星期左右。帕克年仅十七岁,身体最差,因为忍受不了饥渴而喝了海水,导致身体更加难以维持。到了第十九天,船长杜德利提议用抽签的方式杀掉四个人中的一个来当其他三人的食物,布鲁克斯反对,斯蒂芬很犹豫,这个计划于是暂时不了了之。后来,杜德利说服斯蒂芬说,帕克肯定会先死,他身体最差又喝了海水,并且是个没有家人的人,我们干嘛不先杀掉他呢?斯蒂芬于是同意了。杜德利杀了帕克之后,三个人靠帕克的尸体又活了四天,终于被一艘法国帆船救起。三人最后被以谋杀罪起诉。根据陪审团认定的事实,法官宣布被告谋杀罪成立,驳回了三人紧急避难的抗辩,处以被告绞刑。随后,维多利亚女王赦免了他们的刑罚。

洞穴奇案正是借用了很多这些真实案例中的元素,比如陷入绝境、抽签、人吃人、紧急避险等。同时,富勒和萨伯联手打造的洞穴奇案也优化了一些细节,让案件冲突更为丰富,更加难以判决,更多的法哲学思想都能找到有利于自己的事实细节展开推论。比如,洞穴奇案让通讯设备可以使用,这样就可以联系到洞穴外的医生,以便得知吃掉人确实可以存活的信息;还有,作为被害人的威特莫尔,是他先提出了吃人计划,随后反悔,最后又默认同伴帮自己掷骰子,这些增加的事实细节都给整个案件的讨论增加了更大的张力。

撰稿:少文工作室 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

通过洞穴奇案最具代表性的四个争议焦点和平局的判决结果,吸引了无数学者不断研究和探讨。

1.案发所属地的法律是否适用于这个案件呢?

2.洞穴中这几个被告的杀人行为是否是迫不得已的?

3.饥饿能否作为抗辩理由?

4.自陷危险状态能不能援引紧急避险抗辩?