《T.S.艾略特传:不完美的一生》 苗炜工作室解读

《T.S.艾略特传:不完美的一生》|苗炜工作室解读

关于作者

这本书的作者林德尔•戈登,是牛津大学资深研究员。此前,他就写过艾略特的传记,后来他结合新资料写出了这本传记。

关于本书

T.S.艾略特是英国诗人,1948年诺贝尔文学奖得主,诗歌代表作是《荒原》和《四个四重奏》。他是20世纪英语文学文化中最重要的人物之一。这本传记非常严肃,对艾略特的生活写得比较严谨克制,对艾略特的诗歌做了详尽的阐释。

核心内容

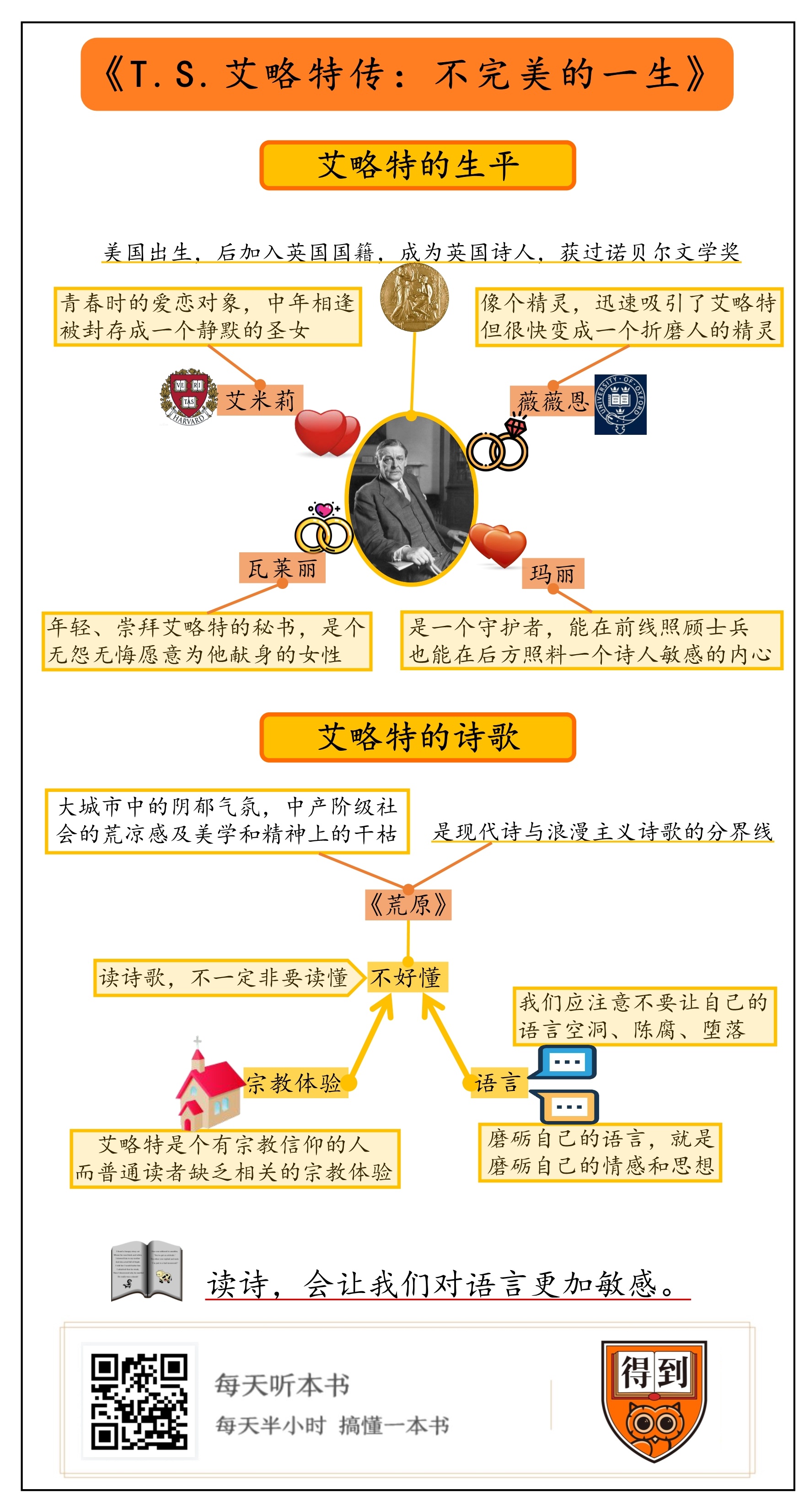

第一,艾略特是一位严肃、有强烈宗教意识的诗人。本期内容通过艾略特生命中四位重要女性,为你讲述了解这位大诗人的生平。

第二,艾略特的诗歌晦涩难懂,本期内容用“不好懂”“宗教体验”和“语言”这三个关键词,带你了解艾略特的诗歌和他的文艺观点。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《T.S.艾略特传:不完美的一生》。

诗人艾略特在美国出生,后来加入英国国籍,皈依英国国教,他在1948年获得了诺贝尔文学奖。艾略特的诗歌代表作是《荒原》和《四个四重奏》,都非常晦涩难懂,不过,其中有些句子很流行,比如,每到四月,就会有人引用一句“四月是最残忍的月份”。

艾略特写《荒原》时,他的诗是文艺界少数前卫人士才会喜欢的东西。他属于精英阶层,有点儿蔑视普通人,或者用一个词来说,是“高眉”(highbrow),高级的高,眉毛的眉,意思是高级文化精英的东西。艾略特过世几十年后,他的诗可能依旧属于高眉,但诗歌的价值被更多人认可了。2009年,英国诗歌学会百年庆典,英国广播公司BBC组织了一次网上投票,让读者推选最喜欢的诗人。结果,艾略特成为英国最受欢迎的诗人。

今天这本书的作者叫林德尔•戈登,是牛津大学资深研究员。在这本书之前,他就写过艾略特的传记,后来,他结合新资料写出了这本新的传记。这本传记非常严肃,对艾略特的生活写得比较严谨克制,对他的诗歌做了比较详尽的阐释。

其实,这种严谨克制也符合艾略特一贯的形象,他在公众面前出现时,总是穿着三件套西装,非常严肃地讨论高级的文化问题。书名里的“不完美的一生”,是说艾略特自己知道,所谓完美的人生无法实现。艾略特曾经引用过前辈诗人的一段话——人类被判定在本质上有局限性而且并不完美,他身上带有原罪。偶尔他也能完成一些带有完美特征的事,但他本人永远不是完美的。

艾略特的一生可能不够完美,但他写出了一些完美的诗。我对这本传记的解读分成两个部分,第一部分讲述艾略特的生平;第二部分我们试着了解一下艾略特的诗歌,讨论一下他的诗为什么那么难懂。

艾略特是一个严肃、有强烈宗教意识的诗人。我们用一个比较八卦的方式,通过他生命中四位重要女性,来了解他的生平。

1888年9月26日,艾略特出生于美国密苏里州的圣路易斯。艾略特的爸爸是商人,妈妈是中学教师。妈妈也写诗,诗里带有强烈的宗教色彩,都是讲神的恩典,讲救赎的。后来,艾略特显露出文学才华之后,妈妈曾对他说,希望文学创作能给你带来我未曾获得的认可。不过,家人起初并不赞同艾略特以文学创作为生,写诗不能当饭吃。他们希望艾略特能有谋生之道,艾略特后来当过银行职员和出版人,是有正当职业的。

艾略特在哈佛大学读哲学时,认识了一个姑娘叫艾米莉,她在艾略特的早期诗歌中留下了不少影子。艾略特爱上了她,但只把她当成暗恋对象,因为他要去巴黎游学,要去牛津大学读书。少女艾米莉是他在记忆中用艺术凝固出来的一个青春形象。

1915年,艾略特在牛津大学结识了薇薇恩,这个女孩活泼热情神经质,喜欢跳舞,也舞文弄墨写点东西。两个人相遇时都是26岁,艾略特一下子被薇薇恩迷住,两人就在1915年6月结婚了,事先都没有通知双方家长。

薇薇恩的身体多愁多病,很小的时候就患有骨结核,而后有肺病、神经痛、胃痛、偏头痛、风湿、结肠炎等,最后被送进精神病院。艾略特后来说,这段婚姻导致他有了创作《荒原》的心境。也就是说,薇薇恩把他带入了地狱,促使他在压抑痛苦的心境中,写出了现代诗大作《荒原》。艾略特和薇薇恩能结为夫妻,还有一种更深的纽带,那就是对恐怖的感受力。在外人看,薇薇恩的病有生理上的原因,也有很多是心理疾病,是用得病来获得关注。艾略特有一种把现实生活转化为恐怖场景的能力,从这个角度来说,这段婚姻产生了《荒原》,倒也说得通。

艾略特是如何反思自己的?他说,太务实、理智而缺乏感情滋养的家庭养出的孩子,很难抵御激情的诱惑。一个人的童年里没有美的位置,不了解那种对美的超然的好奇,本能一旦激发,性就成了逃离这个无趣世界的唯一方式。婚后两周,薇薇恩就向大哲学家罗素抱怨,好像丈夫在性方面有点问题。罗素看到薇薇恩对婚姻不满,就出手相助,先借给他们一套公寓住,而后又把薇薇恩发展成自己的小情人。罗素当时有好几个情人,他还写信向别的情人解释自己和薇薇恩的关系。

1917年,艾略特留在英国,在一家银行里做职员,每天穿着深色套装,戴着圆顶礼帽,坐地铁去上班。他是个优秀职员,一开始年薪是120英镑,1925年就涨到600英镑,这是一份很稳定的工作。虽然他此时在文学界已经小有名气,和庞德、伍尔夫、赫胥黎这些文人也有来往,但他满足于做银行职员,满足于在地铁、拥挤的街道上构思诗句。这是一个很有意思的场景,艾略特一边是上班族,挣钱给妻子看病,送她去疗养,一边用好几年的时间写一首石破天惊的长诗。1922年时,《荒原》出版了。

1925年9月,艾略特到“费伯与葛怀尔”出版公司上班,成了出版人。出版人也是商人,艾略特要完成的任务是,让出版诗歌能赚到钱。到了1955年,“费伯诗歌”成为英国出版界的一个品牌,那个时代最杰出的英语诗歌都是费伯出版社出版的。不管是做银行职员,还是出版人,艾略特都是很规范的职业经理人,跟那些放浪形骸、饮酒作乐的诗人大不相同。

1927年3月,艾略特接到艾米莉的来信。当年他喜欢的那个少女现在已经36岁,还没嫁人,在一家大学里做助理教授,指导学生排演话剧,夏天要来英国度假。恰好,薇薇恩去国外治病,给了他们重聚的机会。此后几年,艾米莉一到暑假,就来英国待一段时间。他们保持了长时间的通信,艾米莉的学生都知道,老师和大诗人艾略特关系密切。艾米莉会给学生看艾略特的诗稿,提起艾略特的时候总是亲切地称之汤姆,她跟艾略特的家人还保持着紧密联系。

1932年,艾略特接受哈佛大学邀请,返回哈佛讲学,他向薇薇恩提出分居,但薇薇恩不同意,艾略特就搬出去,东躲西藏,行踪不定。然后他又通过律师和薇薇恩提出分居。1938年,薇薇恩住进了精神病院,离婚分居这些事情就无从谈起。到1947年薇薇恩去世,这九年间,艾略特从未探望过妻子。而艾米莉,一直等待和艾略特结婚,如果不算他们青春年少时的恋情,只从1927年的重逢算起,到薇薇恩去世,她一直等待了20年。

艾略特和艾米莉年少相恋,中年重逢。艾米莉从不认为自己是艾略特的缪斯女神,但艾略特的确是在和她相处时,写出了代表作《四个四重奏》。他一直都没从婚姻困局中脱身,两个人分居英美,时时通信,偶尔见面,关系非常亲密。等薇薇恩死的时候,艾略特快60岁了,开始呈现出老态,老婆死了,他似乎也被击垮了。从艾米莉给朋友的信中,我们可以看到,1947年,艾略特说他不想结婚了,一切都太迟了。此后,艾略特和艾米莉保持着表面上的友谊。到1956年,艾略特娶了年轻的秘书做第二任妻子,艾米莉才算是彻底崩溃。

艾米莉是个优雅的独立女性,她的教书事业有三次中断,分别是:艾略特闹离婚的时候,薇薇恩去世艾略特说他不打算再结婚的时候,以及艾略特二婚的时候。可以说艾略特的决定,影响着艾米莉的心情和事业。艾米莉把自己保留的艾略特手稿和通信都捐献出去,但要在两个人中最晚去世的那个人死后五十年再公开,艾米莉在1969年去世,比艾略特晚。艾略特给她的信,2019年才公开。

这里顺便要说一句,艾略特是个写信狂魔,他的书信集出到了第八卷,才出到1935年。有人统计过,以他写信的文字量来计算,相当于每天发三四十个微博。他给艾米莉的信维持在每周一封的节奏,即便二战的战火阻挡他们见面,他们也靠书信维持着那份感情。只是,这份感情看似不再有障碍的时候,感情本身却发生了变化。

1938年,艾略特认识了生命中第三位重要女性玛丽,玛丽当时41岁,在一个学生活动中心工作,请艾略特来演讲,随后成为艾略特的好朋友。1944年,玛丽随盟军进入欧洲大陆,在战争中担当后勤工作,她给艾略特写过17封长信,讲述战时经历,这些信在1945年出版,题为《与你同行》。而后玛丽去了希腊、缅甸、马来西亚等地,协助联合国教科文组织调查这些地区的教育。

玛丽开朗坚韧,她能容忍艾略特的阴郁和古怪性情,她说,一切天才,本性都是自私的。他们会一起看戏,一起在公寓里听音乐,做饭,谈天说地,但艾略特总是会控制他们的关系。如果一段时间俩人见面比较多,艾略特就会主动疏远一点儿。在艾略特晚期的戏剧作品中,总有一个体贴的女性角色呵护受伤的男人,在现实生活中,这个女性角色就是玛丽。

两人之间有过很深刻的交流,比如,艾略特曾经对玛丽说,成名之后,公众人物就会被牢牢锁在公众所期待的形象之中,这是最绝望最孤独的事。比如,他对玛丽说,对普通人了解太多,并没有什么好处。再比如《四个四重奏》后,他就没有创作伟大作品的打算了,他对玛丽说,诗不再眷顾我了。然而,艾略特最终还是向玛丽关上了心灵之门。1938年,他们相识的时候,玛丽41岁,到1956年,玛丽年近六十,68岁的艾略特和30岁的秘书瓦莱丽秘密结婚了。

瓦莱丽是一个无怨无悔愿意为艾略特献身的女性。她14岁时听到艾略特的诗,感觉立刻被击中了。从那时起,她就想为艾略特工作。她上了一所女子公学,毕业的时候就对校长说,我想做艾略特的秘书。然后就写信到费伯出版社,询问是否有职位空缺。经过几年的等待,终于迎来面试的机会。艾略特面试了瓦莱丽,面试结束的时候,艾略特对瓦莱丽说,我要等见过所有应试者之后才能做决定,但我很希望你能为我工作。

两人结婚的消息让艾略特的好友们很吃惊,但艾略特对这段婚姻很满意,他说,爱让人如获新生,结婚前我日渐一日的衰老,现在我70岁了,却感觉比60岁时还年轻。他不再像以前那样内向,他和爱人总是形影不离,似乎也更具幽默感。艾略特再婚,是第一任妻子去世整整十年之后,就好像是一段固定的悔罪期结束了。他娶了一位年轻妻子,就像是娶了一位保姆,他的身体一直很虚弱,蜜月期间就病倒,而后得来流感、支气管炎、哮喘,他开始拄拐杖,声音变得虚弱,时不时要住院输氧。在艾略特生命的最后阶段,是瓦莱丽在照顾他。

1965年1月4日,艾略特去世,按照他的遗愿,骨灰安葬在英国赛默塞特郡东科克尔村的教堂,东科克尔村是艾略特先祖生活过的地方。他的诗作《四个四重奏》是以四个地名为章节的,有一章就叫《东科克尔村》,墓碑上刻着其中两句诗,“在我的开始是我的结束,在我的结束是我的开始”。他的纪念礼拜在威斯敏斯特教堂举行,刻有他名字的碑石安置在诗人角,上面刻有他的诗句,也来自《四个四重奏》,“死者生前无法言喻的一切,他们在冥冥之中能告诉你:死者用火舌交流思想,远远超过生者的语言”。

远在美国的艾米莉得知艾略特去世,给友人写信说,瓦莱丽把整个生命都投入在艾略特的需求上,这是我无法做到的,艾略特娶她的决定是对的。我很感谢瓦莱丽在艾略特最后的岁月是一位忠诚的伴侣,除了感谢,我对她不抱其他情绪。艾米莉在四年之后去世,玛丽一直活到1983年,她的侄子回忆,玛丽一直没有从艾略特结婚的震惊中平复过来,在余生中经常会回想她和艾略特交往的往事,两人的友谊曾经是玛丽生活的重心,她是艾略特的守护者,但艾略特的拒绝把她击垮了。

以上,就是艾略特的生平和爱情经历。他的生命中有四位重要女性,艾米莉是他青春时的爱恋对象,他们中年相逢,这个青春时的少女被封存成一个静默的圣女,神圣的圣。他的第一任妻子薇薇恩,像个精灵,迅速吸引了艾略特,但很快变成了一个折磨人的精灵。玛丽是一个守护者,她能在前线照顾士兵,也能在后方照料一个诗人敏感的内心,她曾主动表示想跟艾略特成亲,但老年艾略特娶了年轻、崇拜他的秘书瓦莱丽。这就是艾略特一生中所遭遇的四个女人。

接下来,我们了解一下艾略特的诗歌和他的文艺观点。

前面已经提到了艾略特的几句诗。许多人知道,《荒原》开头第一句是“四月是最残忍的月份”,还知道他有一首诗叫《空心人》,结尾几句是,“世界就是这样告终,世界就是这样告终,不是嘭的一响,而是嘘的一声。”

其实,提到一位诗人时,我们能想起一两句诗,这已经说明了他的诗在影响我们的表达。不过,不管怎么介绍艾略特的诗,都得承认不好懂。所以,第二部分我们用三个词来串联,分别是“不好懂”“宗教体验”和“语言”。

先说“不好懂”。兰登书屋出版过一册艾略特的诗集,开头的导读说,《荒原》是现代诗和以往的浪漫主义诗歌划清界线的一把利刃,它简直确立了现代诗的一个标准,那就是读起来困难。《荒原》是1922年出版的,这一年,还有一本小说横空出世,那就是大作家乔伊斯的《尤利西斯》。可以说,这两个作品是现代派小说和现代诗歌的开山之作。在1920年代的一次文学聚会上,有个女士问乔伊斯,为什么我看不懂《荒原》呢?乔伊斯回答,你为什么一定要看懂呢?这倒是一种很好的态度,我们读诗,不一定要看懂。

艾略特的早期诗歌理解起来并不难,他的诗里有嘲讽、自嘲,有非线性叙述。他到英国后,很快得到诗人庞德的赏识,庞德让周围的朋友注意,这个年轻人有了不起的才华。英国作家伍尔夫夫妇办了一个小型出版社,出版了艾略特的诗集,据说是伍尔夫亲自排版。

1922年《荒原》出版后,一直有很多解读性的文章,艾略特本人不太喜欢那些巨细无遗的分析,他认为,读者可以从批评家那里获得一点信息,但之后还是要与诗独处。读者有自由解读诗歌的权利,一首诗对不同人可能有不同含义,但每首诗本身还是有着一个绝对的,不容改易的意义。他自己说,《荒原》并不是要表现一代人的幻灭,它仅仅是个人的、完全无足轻重的对生活不满的发泄,通篇都是有节奏的牢骚话。

1931年,有一本文艺评论集出版,叫《阿克瑟尔的城堡》,其中一章就是评论艾略特的,书中说,现代大城市中可怕的阴郁气氛,就是《荒原》之所在,那是中产阶级社会的荒凉感及其美学和精神上的干枯。在这种抑郁中,浮现出了简洁的意象和情感时刻:我们意识到在我们的身边,数以百万计的无名者正在进行着索然无味的办公室例行公事,在不间断的操劳中把灵魂磨蚀干净,却无从享受任何对他们有益的报酬。人们的享乐是那样的龌龊和脆弱,几乎比他们的痛苦更加哀伤。这是个荒芜的地方,也是混乱和怀疑的地方,大家神经紧绷,理想破碎,生命不再严肃和完整。

以上这几句是《荒原》出版9年后的解读,不知道你是否有这样的感受,平常像艾略特那样坐地铁上班,周围的人川流不息,却让你有置身荒原之感,人们非常疲惫地应付生活,看点儿电视节目聊以自慰,很难在精神层面超越这种生活,婚姻也不让人向往,有时候夫妻在一起感觉更压抑。

艾略特在上世纪五十年代时曾经这样说,“一个人可以相信自己不过是表达了私人的经验,他的诗句对他来说,可能只是一种隐蔽地谈论自己的方式,然而对于他的读者来说,他所写下的或许恰好表达了他们自身隐秘的感情,宣泄了一代人的欣喜与绝望。”这是艾略特给后世的读者留下的一条原则,要想理解艾略特的写作生涯,就要了解他的经历,看他从个人经历走出来之后表达普遍真理的能力。艾略特还给读者留下一条原则,要从诗人创作生涯的连贯性上去理解作品,伟大的诗人应该让一个重要思想贯穿作品。

今天这本书就是按照这两条原则来解读艾略特的诗歌。作者说,在很长一段时间里,学者们总在辨认《荒原》中的典故,普通读者要借助学者的导读来接近《荒原》,但是,如果读者有一些宗教背景知识,就能穿透这首诗的外壳直抵其核心,那就是布道、心灵史和告解。布道文和心灵史曾经是美国人的主要写作形式。这可能是艾略特诗歌“不好懂”的一个原因,他出生在一个宗教感极强的家庭,他自己在1927年皈依英国国教,而我们缺乏宗教体验。

说完了“不好懂”,我们来说说“宗教体验”。有本书叫《宗教经验种种》,书里说,宗教实质上意味着个人独自产生的某些感情、行为和经验,让他觉得自己与他所认为的神圣对象发生关联,宗教体验就是个人对神圣对象的感觉和品味,没有个人与神的交流,没有个人对神圣的切身感觉,就没有宗教。一个人感知到一个超自然、不可见的世界,知道有一个东西在那儿,这不是件理性的事。我们的个人生活中很少有那种西方式的宗教体验,我们能体会到“四大皆空”“众生皆苦”,早上起来抄一段《心经》,这是一种东方式的宗教体验,但你要说人生来就有罪,要禁欲苦修,有些人会下地狱,就离我们的日常经验略远了。但我们读艾略特的作品时,得注意到,他是个有宗教信仰的人,他的诗剧《大教堂谋杀案》,还有《磐石》中的合唱词,都是受教堂委托创作的作品。

《宗教经验种种》中说,秉性不同的人会依据自己的需求制造宗教。文质彬彬的人,他们的宗教也抚慰人心;那些沉迷自我,着迷于幽暗的人,在宗教上也倾向于放大自我牺牲。这可能是我们理解艾略特的代表作《四个四重奏》的一把钥匙。艾略特对人心中恶的力量十分敏感,他觉得,在20世纪,人们把物质、政治和性当作出路,他自己对罪的觉察就是一种胜利。魔鬼深藏于人的内心,文明的首要目的是回应原罪的概念,这其实是我们世俗之人,比较抗拒的一种体验。艾略特渴望非常严苛的道德准则,他希望自己拥有的品质是守贞、苦行、谦卑、圣洁,对他来说,淫欲是最堕落的一种罪,那些享受动物狂喜的人,前方只有死亡。有时候看不懂一个诗人的作品,原因可能是他的思想离我们有点远,我们有陌生感,读他的作品也就会有隔膜。

第三个词我们来说说“语言”。一个大诗人总会给我们留下一种更精确、更细微,能表达新经验的语言,一个人能看到、听到的东西是有边界的,大诗人能帮我们拓展边界,看到边界外的东西。

艾略特说过,不管人们愿意与否,他们的感受都是随时代而变化的,但是只有天才诗人才能改变表现的形式。很多二流诗人之所以是二流的,就是因为他们缺少那种敏感和意识来发现他们与前一代人感觉不同,必须使用不同的词汇。艾略特本人就是一个改变一代人表现形式的天才诗人。在诗歌创作上,他常常会纠结于和词汇的缠斗。这种纠缠,翻译过来,放到汉语的语境中,可能就会跟读者有一些隔膜。

艾略特在二战期间写过一篇文章叫《文化定义札记》,他预见了一个堕落的社会,其问题的核心就是语言的堕落。语言的堕落会导致情感的迟钝,哪怕面对那些最粗糙的情感,我们表达甚至感受它们的能力都将退化。所以我们将走向一个相当持久的没文化的时期。

艾略特在给朋友的一封信中说,这是个恶棍当道的时代,是不思进取的野蛮人的恶果。他抱怨语言的堕落,也抱怨电影、大众文学和报纸,如果是现在,他肯定也会抱怨互联网。他看到大众被追逐利益的社会所操纵,这个社会可以影响他们的一切,唯独不触及他们的心智。显然,艾略特这些说法是非常精英的,他觉得应该为精英群体留出空间,目的倒不是要领导其他人,而是为了让精英群体保持最高水平的思想、行为和趣味,对更高形式的生活能有所察觉。

今天的我们会对语言的堕落有所察觉,想想在网上看到的那些煽动情绪的文章,就会知道,语言在一些人那里已经变得很低级了。我们也能感觉到一些人对精英的不屑,觉得你艾略特写的是什么啊,我们也看不懂。这种反应其实很正常,如果诗人写的诗都要让大众看懂,也就没有好诗了。

好,以上就是第二部分的内容,我们接触艾略特的诗歌,第一印象总是不好懂,其中有宗教体验的原因,也有语言表达上的原因。如果你对艾略特的诗歌感兴趣,可以阅读这本传记中对《荒原》和《四个四重奏》的解读,也可以在得到电子书中找到艾略特文集,一共五卷,其中的戏剧作品还是比较容易看懂的。至于读诗歌,记住乔伊斯的话,不一定非要读懂。有一位评论家说过,很多读者面对现代诗的时候会怯场,总是在寻找诗中并不存在的意义。

到这里,《T.S.艾略特传》的精华内容已经为你解读完了。我们再来总结一下。

第一,艾略特出生在美国,但后来加入英国国籍,成为英国诗人,获得过诺贝尔文学奖。他的生命中有四位重要女性,艾米莉是他青春时爱恋的少女,他们在中年时又重逢;薇薇恩是个精灵般的人物,也是艾略特的第一任妻子,但两个人的婚姻给彼此都造成较大的痛苦。艾略特觉得自己老了,不会再结婚,但68岁时他娶了秘书瓦莱丽,这让苦等他二十年的艾米莉很伤心。此前,他与玛丽也有深厚的友谊,玛丽一直担负着这位诗人的守护者角色。

第二,艾略特一生中的公共形象都很严谨,他穿三件套,戴礼帽,一直都以职业经理人的态度对待工作。但在内心里,他是一个一直在推敲用词的诗人,他的《荒原》及《四个四重奏》,创作时间都有六七年之久。《荒原》写大城市中的阴郁气氛,写中产阶级社会的荒凉感及其美学和精神上的干枯。这是现代诗与浪漫主义诗歌的分界线。

第三,艾略特的诗不好懂,其中的宗教经验及语言,给读者造成很大障碍。我们不一定非要读懂艾略特的诗,但我们应该注意,不要让自己的语言空洞、陈腐、堕落。磨砺自己的语言,就是磨砺自己的情感和思想。读诗,会让我们对语言更加敏感。

撰文:苗炜工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.艾略特出生在美国,但后来加入英国国籍,成为英国诗人,获得过诺贝尔文学奖。他的生命中有四位重要女性。

2.艾略特是个一直在推敲用词的诗人,他的《荒原》及《四个四重奏》,创作时间都有六七年之久。

3.艾略特的诗不好懂,其中的宗教经验及语言,给读者造成很大障碍。我们不一定非要读懂艾略特的诗,但我们应该注意,不要让自己的语言空洞、陈腐、堕落。