《鱼王》 黄昱宁工作室解读

《鱼王》|黄昱宁工作室解读

关于作者

维克托·阿斯塔菲耶夫,苏俄著名小说家、散文家,20世纪下半叶俄罗斯文学代表人物之一。生于西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克一个农民家庭,作品多取材于自身经历。阿斯塔菲耶夫善于描写自然生活,洞察人与大自然的关系。

关于本书

《鱼王》是最能体现阿斯塔菲耶夫艺术特点的作品。一方面,这部作品是他给故乡的秀丽风光和淳朴人情写下的赞歌;另一方面,他也通过这部作品探索人与自然的和谐之道,呼吁同胞尽早觉醒,保护自然,拯救自我。

核心内容

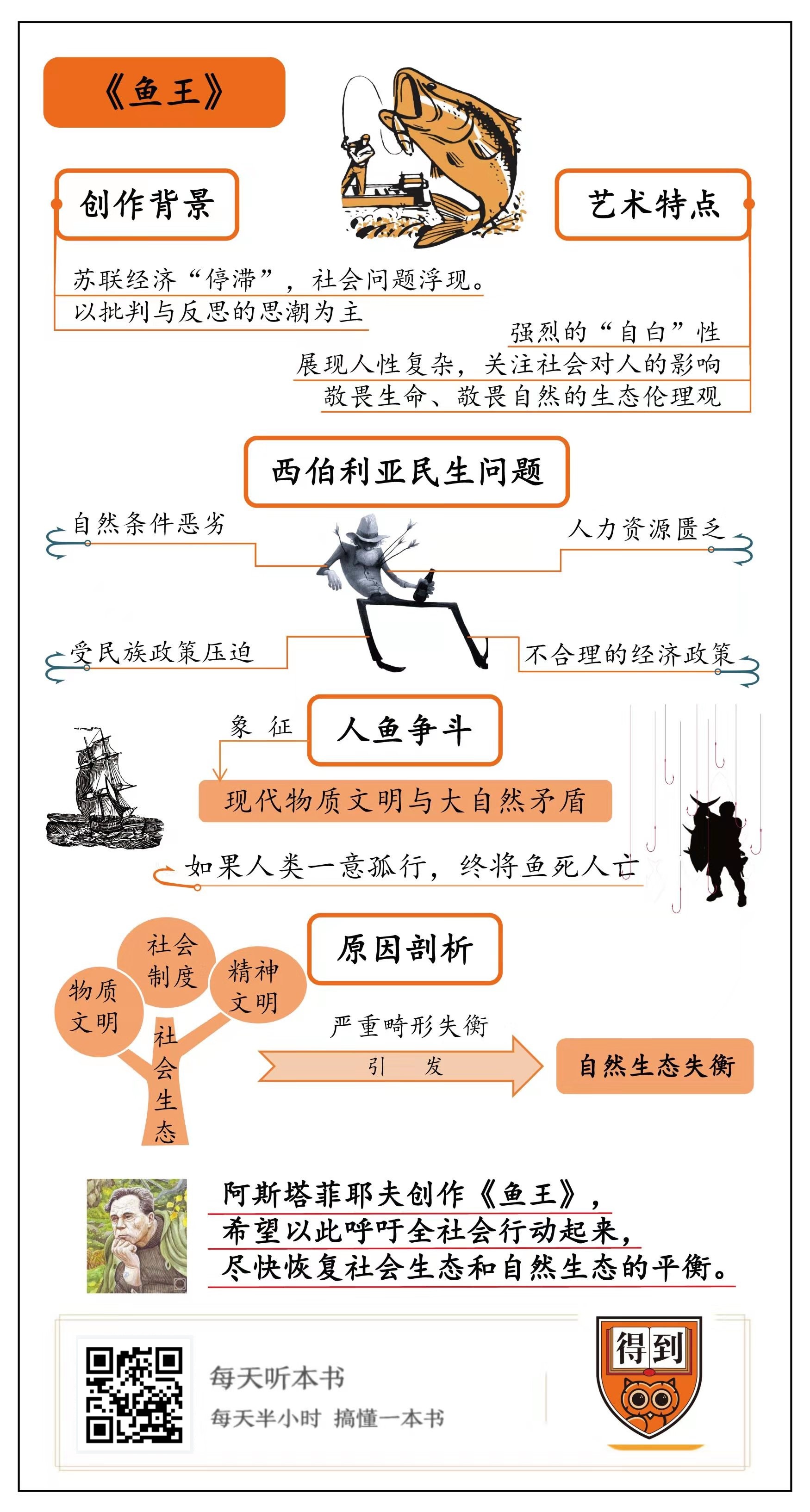

第一,阿斯塔菲耶夫具有独特的艺术特点:他的作品具有强烈的“自白”性;他在剖析人物时关注社会对人的影响;他的作品具有鲜明的生态伦理观。此外,他的自然描写,也对苏联后期和后来的俄罗斯文学发展产生了积极的影响。

第二,西伯利亚地区复杂的民生问题,不仅受到自然条件恶劣和人力资源匮乏的制约,更主要的是受到了民族政策、经济政策等因素的影响。

第三,小说的核心故事《鱼王》这一章,不仅是人与鱼之间的角斗,也象征了现代物质文明与大自然的矛盾。作者用这个故事表达了他对生态失衡的忧虑。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是苏联文学作品《鱼王》。

《鱼王》在1976年发表。当时,苏联的官僚机构人员冗杂、腐败横行,整个社会都弥漫着一种悲观的气氛。苏联经济经过长期的高速增长,突然陷入了“停滞”时期,曾经被掩盖的社会问题开始显现出来:社会公德逐渐沦丧,良好的道德传统被人们抛在了脑后,整个社会思考的问题只有一个,那就是如何赚钱。

这个时期的主要思想潮流是批判和反思。苏联作家们一边批判社会中道德缺失的行为,一边也在探索这些问题的原因和出路。在这样的背景下,维克托·阿斯塔菲耶夫发表了《鱼王》,引起了苏联社会的广泛讨论和思考。《鱼王》出版两年后,阿斯塔菲耶夫获得当时苏联的最高文学奖项——苏联国家奖。

《鱼王》分为两部,第一部有8个章节,第二部有5个章节,每一章都是相对独立的故事,阿斯塔菲耶夫曾经把这部作品的体裁定义成“短篇故事集”。然而,出版四十多年来,《鱼王》被公认是一部经典的长篇小说,因为作品中所有的故事都有一个内在的核心问题,那就是人与自然的关系。

开始介绍小说之前,我们有必要先了解下作者阿斯塔菲耶夫,因为《鱼王》中的讲述者“我”就是以他为原型创作的。阿斯塔菲耶夫出生在西伯利亚的农村,他的父亲和大部分西伯利亚男人一样,都陷入酗酒这个恶习中无法自拔。七岁的时候,阿斯塔菲耶夫的母亲过世了,他的父亲很快再婚,忽略了这个男孩。阿斯塔菲耶夫的大部分童年,都是在保育院里度过的,从小缺少家庭温暖的他,在辽阔的大自然里找到了归属感。后来,第二次世界大战爆发,阿斯塔菲耶夫应征入伍。二战结束后,他选择退役,还参加了两年的文学进修班。进修结束以后,他一边不断从事各种零杂的工作,一边开始文学创作。凭着丰富的经历和对生活独到的见解,阿斯塔菲耶夫在20世纪70年代成了享誉世界的大作家。

在同一时期,像阿斯塔菲耶夫这样,以自然乡村为题材创作文学作品的作家有很多,他能够成为这些作家中的佼佼者是因为他有三个独特的艺术特点。首先,他的作品有强烈的“自白”性,小说的情节几乎都来自他的回忆,就像一个人把自己的外壳一层一层剖开,直到把自己毫无保留地公之于众,这让他的作品有极强的感染力。第二,跟关注“现在”的作家不同,阿斯塔菲耶夫关注的是“过去”与“现在”的关系,关注人的整个成长过程,以及成长的影响因素,他抛弃了对人简单地善恶二元划分,把人性的复杂变化展现出来,他在判断善恶的同时也在拷问社会对人的影响,因此,虽然他的作品情节简单,人物却饱满、生动。最后,也是最重要的一点,他的作品有一种敬畏生命、敬畏自然的生态伦理观。他不仅看到了乡村的凋敝和落寞,呼吁人们尊重、回归好的传统,还看到了更迫切的问题:在工业文明大潮的冲击下,社会生态和自然生态都已不堪重负、岌岌可危了。

《鱼王》是最能体现阿斯塔菲耶夫艺术特点的作品。一方面,这部作品是他给故乡的秀丽风光和淳朴人情写下的赞歌;另一方面,他也通过这部作品探索人与自然的和谐之道,呼吁同胞尽早觉醒,保护自然,拯救自我。

从叙事角度来看,《鱼王》的第一部是以第一人称展开的。作者既参与其中,又像是这些故事的旁白。这部作品通过作者的所见所闻,以几个人、几处村落为例,展现了西伯利亚原野从自然生态到被人类改造的过程,把严峻的生态问题放在读者面前。到了第二部,作者变换了叙事的角度,以自己弟弟的好友阿基姆为叙事主角,描写了普通人心中对历史的意识、乡土感情、民族传统美德和丰富的人性,探索生态问题形成的原因和解决的办法。

好,我们开始进入小说。《鱼王》的第一个故事的叫《鲍耶》。鲍耶是作者父亲和弟弟柯利亚养的一只猎犬的名字。这个名字在当地方言中是“朋友”的意思。它是猎人们最忠心的朋友,遇到危险从不退缩,平时有一口残羹剩饭就心满意足,甚至还有下水捕鱼的绝活。然而这样一条优秀的猎犬,最终却死在人类的枪口之下。

作者父亲当小领导的时候,因为挥霍公款被逮捕,护主心切的鲍耶看到被押送的父亲,拼命想把他拉回来,结果却被押解人员用枪打死了。父亲被逮捕后,当时只有十四岁的柯利亚被迫承担起了家庭的重担,他在城里开出租车赚钱养家糊口。但他总想再进行一次冬猎。当时,冬天在西伯利亚深林中打猎和我们一般印象中的打猎完全不同。由于地理因素和天气因素的限制,猎人们必须在深山老林中度过整个冬天,补给全靠就地取材,直到第二年开春约定的时间,才会有飞机来接走他们。至于猎物的成果如何,全看上天的安排,有时候不仅一无所获甚至还会有生命危险。但是从小在森林里长大的柯利亚,受不了城市的无聊,还是在某一年的冬天参加了狩猎北极狐的冬猎小组。然而,北极狐没有按照预期来到猎人们的狩猎范围,柯利亚也因为着凉开始发烧。在人迹罕至的原始森林中,气温极低,环境恶劣,猎人们又缺少必需的药物,这次发烧差点要了柯利亚的命。柯利亚几乎到了弥留之际,突然像是看到了鲍耶一样,嘴里不停地叫着:“耶……耶……耶……”结果,柯利亚奇迹般地得救了,但是这次大病让柯利亚的身体遭到重创,几年后正当壮年的柯利亚死去了。

作为《鱼王》的开篇,《鲍耶》这章虽然看上去像是作者在闲话家常,讲述弟弟柯利亚和狗的故事,但是字里行间却透露着更深层的意义:北极狐没有按照预期的路线迁徙,暗示着人类的破坏已经影响到原始森林的最深处;而鲍耶的忠犬形象则代表不求回报、无私庇佑人类的大自然。

在《鱼王》中经常有对自然意象的描写,《鱼王》第二个故事的题目叫作《一滴露珠》,是讲作者偶然间观察到露珠而产生的感悟。阿斯塔菲耶夫经常借这些自然意象抒发他的道德议论:无私、慷慨的大自然正遭受人类的不公正对待。这些议论不拘泥于形式,有时是直截了当的旁白;有时是借用意象深藏隐喻。不管它们是什么形式,都浑然天成、寓意深远,这种似虚似实、笔锋带着道德义愤的风格,在当时的苏联文学界成为一种独特的现象,不仅激起了广大读者的共情,也对苏联后期和后来的俄罗斯文学发展产生了积极的影响。

在第一部接下来的几个故事里,作者用几个典型的人物形象为读者展现了,当时西伯利亚的真实生活状况和当地人的大致面貌。

在一次乘坐飞往西伯利亚的飞机时,大部分男人都喝得醉醺醺,一开机门就你推我搡地抢着上飞机,当着孩子的面骂脏话,甚至粗鲁地把自己前面的妇女和小孩推到一旁。作者因为谦让妇女落在了后面,结果他的位子被机务人员带上来的一个年轻姑娘占了。最让作者难受的,不是整个航程他都得攀着行李架站着,而是“这些醉汉们令人腻味,厌恶至极,这些无赖汉的行径实在让人感到羞耻。这都是些成年人,竟让生活折磨成这副模样,在大庭广众之间丢人出丑。”在这群醉汉中,有一个叫达姆卡的是作者的同乡,他是个酒鬼,没有正经的营生,全靠在西伯利亚偷渔为生,但是打到鱼就拿去换钱买酒喝,喝醉了就在自己的小船上睡,完全不管家人的死活,孩子老人都丢给妻子。实际上,达姆卡并不是特例,当时西伯利亚几乎家家都有这么一个酒鬼。

出现大量酒鬼的背后有非常复杂的社会因素。西伯利亚是地球上资源最丰富的地区之一,广袤的土地上有着丰富的林业资源;纵横交错的河流带来了充沛的水利资源;在地下,有石油、天然气和大量稀有的有色金属;西伯利亚南部地区还是世界的农业基地。

但是生活在这里的人过得却并不富裕。从自然角度来看,西伯利亚有大片地区被冻土覆盖,尽管冻土之下有丰富的资源,但是开采难度很大。所以在俄罗斯帝国时期,西伯利亚一直都是流放犯人的不毛之地,几乎没有任何大型基础设施。

此外,西伯利亚以地广人稀著称,人力资源严重匮乏,农村的平均人口密度只有大约每平方千米2人,制约了经济的发展。但是,最重要的问题出在政策上。据统计,苏联时期,俄罗斯联邦境内有160多个民族,其中80%都是俄罗斯族,其他少数民族有一半散居在全国各地,西伯利亚是几个主要的少数民族居住地之一,但这里的少数民族没有自己的聚集区,而是跟多个民族混居,因此,这些少数民族一方面受到了俄罗斯族的同化,另一方面也被不公正的民族政策压迫。

这些少数民族经常成为经济发展的牺牲品,被迫频繁迁徙;大量自然资源都供给到发达地区,当地人无法受益。许多少数人民还会不时受到政治迫害:如果他们表达了民族意识,就会被扣上“小资产阶级的民族主义”的帽子。此外,随着经济和科技的快速发展,苏联的农业集体化和城市化进程也推进到西伯利亚地区,但是,西伯利亚却出现了大片并不适应当地的“烂尾工程”,再加上国家高层政治斗争激烈,很多大型社会公共工程往往会因为官员的变动而朝令夕改。苏联官员们急功近利,推行不合理的政策,当地百姓的生活遭到严重影响。居民们曾经靠山吃山靠水吃水的生活习惯也被迫改变,但又找不到能够养家糊口的谋生手段。于是,许多当地居民索性就破罐子破摔,终日酗酒、偷猎偷渔,这样做既是故意和政府作对,也是对生活的一种无奈的妥协。

作者以捕鱼为例把上面这些问题都展现了出来。叶尼塞河是西伯利亚地区水流量最大的河流,也一直被西伯利亚的居民们视为自己的母亲河。河的下游有一片捕鱼的胜地叫黄金暗礁,是渔夫的天堂。但是后来政府颁布了禁渔令。禁渔令的初衷是好的,一方面为了配合各类基建工程的落地,另一方面也为了遏制人们为了赚钱而过度捕捞的行为。但是,政府没有为渔民安排好新的谋生手段,许多官员利用自己的特权借这个机会索要贿赂,再加上物以稀为贵,禁渔令的施行,反而让偷渔成了暴利行业。总之,禁渔令的负面效果远远大于正面效果。

因为政府不让正常捕鱼,渔夫们开始用排钩偷偷捕鱼。用排钩捕鱼是一种非常残忍也非常破坏生态的捕鱼方式,简单来说,就是把一排排钩子挂在船上,船停在鱼群会经过的地方,鱼一经过就会被钩子钩住。这样无差别的捕鱼方式,完全违背了过去“不捕幼鱼”的规则。

挂在排钩上的鱼,有一多半没等到被捞起就死了。由于排钩上涂着会让死鱼的脂肪变质的干性油,死鱼体内就会滋生出白色的蛆虫,这样的鱼根本没法吃。于是,恶性循环就出现了:稽查队查得越严格,水底的死鱼就越多,这些鱼的尸体发胀之后随波逐流,整条河流都变得污秽不堪,当地人不仅没有富裕起来,反而生活得越来越差。不管是保卫河流的稽查队,还是偷鸡摸狗地违禁偷渔的人,都感到痛心疾首:这到底在搞什么?为什么白白糟蹋了财富,糟蹋了大自然?

在与小说集标题“鱼王”相同的那一章里,阿斯塔菲耶夫详细地描述了一场人和鱼之间的角斗。伊格纳齐依奇是当地偷渔者里本领最高的,他不酗酒、有自尊,总是显得高人一等。有一次,伊格纳齐依奇的排钩居然钩住了百年难遇的“鱼王”——一条非常巨大的鳇鱼。他想起爷爷曾告诉他:有罪的人遇到鱼王,必然会遭到报应。但他没有放在心上。鱼王果然不像普通的鱼那样好捕,它拼命挣扎,几乎将渔船撞翻。伊格纳齐依奇一不小心也掉到河里,被排钩钩住。就这样,人与鱼陷入了僵持的局面:只要鱼还在排钩上挣扎,人就没法回到船上。伊格纳齐依奇恍然间想起了自己年轻时曾欺辱过的姑娘,虽然他没有剥夺她的生命,却害她成了没有灵魂的皮囊。他觉得就像爷爷说的,这是报应来了。正当伊格纳齐依奇忏悔的时候,远处忽然驶过来一艘小船,小船激起的浪花给鱼王带来了助力,它顺着浪的力量终于挣脱了排钩。鱼和人奇迹般地都得救了。这段鱼王与偷渔者相遇的情节,象征着现代物质文明与大自然的矛盾,如果人类一意孤行,最终的结果将是鱼死人亡。

进入第二部后,主人公的视角转换到了弟弟的好友阿基姆身上,他是弟弟在狩猎北极狐时认识的生死之交。阿基姆出生在一个叫作鲍加尼达村的地方,说是村子,其实只是一个为了配合大型工程临时成立的收鱼站,只有零星几户人家。阿基姆的母亲生下他时才16岁,后来又陆续生了7个孩子,这些孩子都没有父亲,甚至有的孩子的父亲到底是谁,当妈的都不知道。靠她一个人当然养不活这么多孩子。孩子们能长大成人,全靠村子里那口能盛下五桶水的大锅煮出来的鱼汤,煮鱼汤的鱼是附近捕鱼队免费带来的,全村的孩子都能跟着沾光,如果没有这口鱼汤,阿基姆和弟弟妹妹们恐怕早都饿死了。后来,阿基姆的母亲因为堕胎伤了身子,没多久就去世了,鲍加尼达村也因为工程突然半途而荒芜了。阿基姆一家的小孩子们只能各奔东西去谋生。

阿基姆和柯利亚一样是天生的猎人,他们永远向往打猎。一年冬天,原本在勘察队当司机的阿基姆独自去冬猎,在猎人小屋遇见了迷路的女大学生艾丽雅。艾丽雅是来找父亲的,父亲是一位流行病学家在西伯利亚考察,但在半路上艾丽雅被勘探队的一个大学生勾引,大学生说知道她父亲在哪,可是走到一半大学生就死在了荒郊野外,只剩下艾丽雅一个人在猎人小屋里不知所措地等着。如果不是阿基姆恰好经过,恐怕艾丽雅就要不声不响地死在深山老林中了。但是,不管经验多么丰富的猎人,要带着一个什么都不懂的姑娘在西伯利亚深林里生存,都是一件非常困难的事。尤其是最后,在赶往约定的集合点时,阿基姆还要用雪橇拉着艾丽雅走。虽然好几次为了照顾艾丽雅,阿基姆差点付出生命的代价,但阿基姆始终没有抛下艾丽雅,他竭尽所能照顾好这个姑娘,最终双双得救。

在小说的最后一个故事,讲述的视角又悄悄回到作者身上。这篇故事的标题是《我找不到回答》。当作者乘着飞机飞跃故土,想起儿时故乡的样子时,作者不禁感慨,“西伯利亚已经变了模样。”“我们不仅戕害大自然,也戕害着自己,而且并不全是因为愚昧无知,更多的倒是因为必须如此……”

虽然这篇的标题是《我找不到回答》,但实际上作者用作品做了回答。在阿斯塔菲耶夫所有“过去时”的描写中,西伯利亚的人跟自然和谐相处。过去,老一辈的人总是教育孩子们要敬畏大自然、爱大自然,因为她像母亲一样养育了万物,包容着万物,而且大自然有自己独特、超然的智慧,是不会被“玩弄于股掌之间的”。然而,在阿斯塔菲耶夫“现在时”的叙述中,人们贪婪自私的掠夺心理恶性膨胀,同时也丧失了对自然的爱,丧失了美好的人性。阿斯塔菲耶夫用文学的方式把对待自然的态度和抽象的善恶联系起来。在小说里,女性的形象往往和大自然有不可分割的关系,因为她们都可以孕育生命,俄罗斯的广大女性也像大自然一样包容、宽厚、承载着超出荷载的重负。比如,伊格纳齐依奇被鱼王拖入水中后,想起了被自己辜负和欺辱的姑娘,然后他真心忏悔并放弃捕杀鱼王;阿基姆在冬猎时宁可牺牲自己也要保护姑娘艾丽雅。这些情节不单单是善恶的体现,也是作者在表达:生态与伦理、自然与人性应该是和谐统一的而非割裂的,爱护自然就是道德人性的体现,因为人性的根本就是热爱生命、尊重自然。

为什么西伯利亚人与自然之间的关系会失衡?阿斯塔菲耶夫在小说里剖析其中的深刻原因。从俄国到苏联,再到阿斯塔菲耶夫写出《鱼王》的年代,苏联人民经历了国内战争、第二次世界大战、集体农庄化运动再到后来的“大清洗”等政治运动。宗教在一夜之间被取缔,在这里引发了信仰危机;经济高速发展带来的功利主义思想,导致了道德沦丧;政治高压下人人自危,思想的进步停滞了;社会生态的平衡被打破,国家和社会过于强大,普通人的生存空间不断被压缩。除此以外,苏联人民的物质文明虽然得到快速发展,但精神文明却严重滞后,社会公德不但没有随着科技的进步而发展,反而随着功利主义的兴起而逐步沦丧。

说到底,社会制度、物质文明、精神文明这三者严重畸形失衡的社会生态,必然引发自然生态的失衡。在阿斯塔菲耶夫眼中,无论是自然生态还是整个苏联的社会生态,都到了生死存亡的时刻。他创作《鱼王》,正是希望以此呼吁全社会行动起来,尽快恢复社会生态和自然生态的平衡。

《鱼王》在苏联的出版引起不小的反响,不仅因为阿斯塔菲耶夫文笔优美,塑造出来的西伯利亚美景引起了人们的共情。更重要的是,他思考的是一个跨越时间、空间维度的命题,也就是:人、社会、自然三者之间的关系。阿斯塔菲耶夫提出的问题可能是每个国家、社会在发展阶段都将遇到的:当社会向前发展时,人类该如何与社会、与自然保持和谐稳定的关系。尽管这个问题可能不会有标准答案,但是只要我们追随内心深处最真挚、最原初的人性,答案就在我们心中。

到这里,《鱼王》这本书的精华内容已经为你解读完了。最后,我们来回顾一下这本书的知识要点:

第一,苏联陷入“停滞”时期后,曾经被经济快速发展掩盖的社会问题逐步显现,社会生态和自然生态都遭到严重的破坏。在这个背景下,阿斯塔菲耶夫创作了《鱼王》,他在批判与反思的同时,也积极探寻原因与出路。

第二,阿斯塔菲耶夫具有独特的艺术特点:他的作品具有强烈的“自白”性;他在剖析人物时关注社会对人的影响;他的作品具有鲜明的生态伦理观。此外,他的自然描写,也对苏联后期和后来的俄罗斯文学发展产生了积极的影响。

第三,西伯利亚地区复杂的民生问题,不仅受到自然条件恶劣和人力资源匮乏的制约,更主要的是受到了民族政策、经济政策等因素的影响。

第四,小说的核心故事《鱼王》这一章,不仅是人与鱼之间的角斗,也象征了现代物质文明与大自然的矛盾。作者用这个故事表达了他对生态失衡的忧虑。

第五,作者剖析了人与自然之间关系失衡的深层原因:社会制度、物质文明、精神文明三者严重畸形失衡的社会生态,必然引发自然生态的失衡。他呼吁全社会行动起来,尽快恢复社会生态和自然生态的平衡。

撰稿:黄昱宁工作室 讲述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.苏联陷入“停滞”时期后,社会问题逐步显现,社会生态和自然生态都遭到严重的破坏。在这个背景下,阿斯塔菲耶夫创作了《鱼王》。

2.阿斯塔菲耶夫具有独特的艺术特点:他的作品具有强烈的“自白”性;他在剖析人物时关注社会对人的影响;他的作品具有鲜明的生态伦理观。

3.阿斯塔菲耶夫剖析了人与自然之间关系失衡的深层原因:社会制度、物质文明、精神文明三者严重畸形失衡的社会生态,必然引发自然生态的失衡。