《雾都孤儿》 李迪迪解读

《雾都孤儿》| 李迪迪解读

关于作者

查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯(1812- 1870),19 世纪英国批判现实主义小说家。狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。他的作品至今依然盛行,对英国文学发展起到了深远的影响。

关于本书

本书讲述孤儿奥立弗·退斯特从小在贫民习艺所受尽欺凌,逃到伦敦后又不幸陷入贼窟。身边的世界像一台疯狂运转的机器,小奥立弗却努力坚守着心底深处的纯净与高贵。这份执著终于帮他等来了柳暗花明:布朗劳先生、梅里太太等人及时伸出援助之手;与此同时,奥立弗奇特的身世也一步步真相大白。小说在深入揭示社会弊病的同时,也在英国文学史上留下一连串栩栩如生的人物形象,一百多年来深受读者爱戴。

核心内容

《雾都孤儿》是狄更斯广受喜爱的经典名著,小说通过孤儿奥利弗·退斯特曲折悲惨的经历,串起新济贫法实施期间的英国社会百态,留下了诸如班布尔先生、逮不着的机灵鬼、费金等一系列鲜明的人物形象。但这部小说的持久魅力,不仅在于现实批判,而是在现实的基础上,又营造了一个丑小鸭式的童话。读者关心奥利弗,不仅想看他如何在艰难的条件下生存,还想看他会不会堕落变坏。奥利弗最终恢复了上流社会的身份,脱离了苦海,这在当时看来是一个皆大欢喜的结局。狄更斯同情底层老百姓,但他并不追求一种报复式的平等。让一个贵族变得一无所有,用暴力就可以直接做到,但要让一个普通人变得精神高贵,却迂回困难得多。也许,这就是文学家的使命所在。

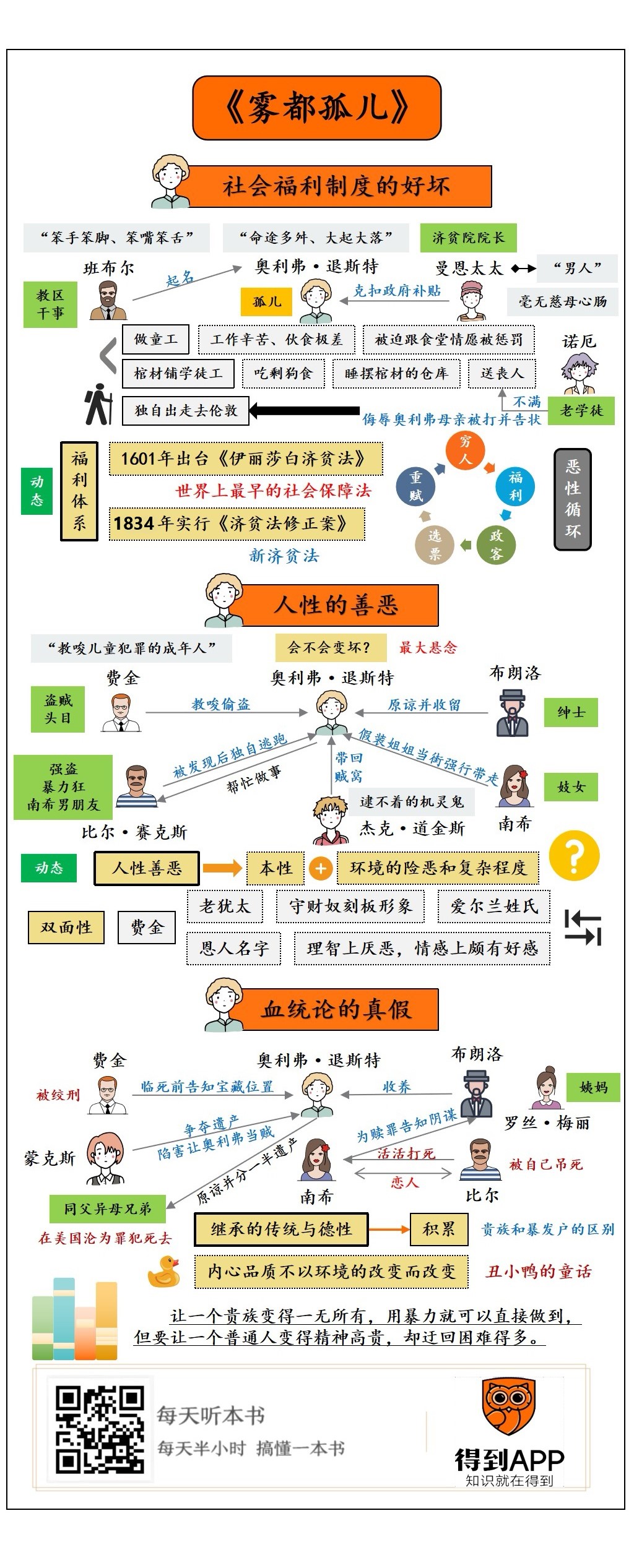

本期音频会分为三部分。第一部分讲奥利弗·退斯特,也就是书名“雾都孤儿”里的那个“孤儿”,他作为一个无依无靠的社会最底层的小孩,极其艰难而悲惨的生活。第二部分讲奥利弗来到伦敦以后的故事,这个阶段他变成了犯罪组织的一员。第三部分讲犯罪组织在阴差阳错中覆灭。这三部分故事分别对应三个互相关联的问题——1.社会福利制度的好坏2.人性的善恶3.血统论的真假——这三个问题也可说是从三个侧面探讨同一件事,也就是:人与社会环境之间复杂的互动和演变。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是查尔斯·狄更斯的经典名著:《雾都孤儿》。

查尔斯·狄更斯是中国人最耳熟能详的英国文学大师之一,我们之前已经解读过他的三本小说。漫漫文学史上,但凡能留下一笔,就堪称大师了,但狄更斯却少说也留下了七八笔——恐怕除了莎士比亚,还没有哪一个人产出过那么多的经典作品。

什么叫经典?一个很有意思的定义是,经典就是那些你明明没读过,却好像已经读过了的书。从这个角度来说,《雾都孤儿》是当之无愧的经典。这本小说目前已经有十七个电影版,七个电视剧版和三个舞台剧版,也就是说,一个人就算没读过原著,也会知道故事的大概,就像你没读过金庸,也会被隔三差五地各种翻拍“熏陶”。而翻拍只是经典传播最表面的形式,真正的经典会深入骨髓地影响后来者。重读《雾都孤儿》,我甚至发现金庸和《哈利·波特》都从其中偷师了不少。我们读当代的经典,其实很大程度上就是在重温先贤的精髓,这也是为什么很多经典你本来没读过,却已经相当于读过了。

在一般的教科书上,狄更斯的名字总是同“现实主义”和“社会批判”联系在一起。而狄更斯小时候的种种经历,比如曾辍学去鞋油厂做童工,比如因为父亲还不起债全家只能住到监狱里去,这些显然都是狄更斯喜欢“现实主义”和“社会批判”的理由。但我想告诉你,现实主义只是优秀小说的基础,却不是顶点。大家如此热衷于把《雾都孤儿》的故事一说再说,并非因为痛恨遥远的维多利亚时代的社会黑暗,而是因为这个故事包含了某些更普遍更永恒的问题。

下面我的讲解分为三部分。第一部分讲奥利弗·退斯特,也就是书名“雾都孤儿”里的那个“孤儿”,他作为一个无依无靠的社会最底层的小孩,极其艰难而悲惨的生活。第二部分讲奥利弗来到伦敦以后的故事,这个阶段他变成了犯罪组织的一员。第三部分讲犯罪组织在阴差阳错中覆灭。这三部分故事分别对应三个互相关联的问题:一,社会福利制度的好坏。二,人性的善恶。三,血统论的真假。这三个问题也可说是从三个侧面探讨同一件事,也就是:人与社会环境之间复杂的互动和演变。

好,让我们从头说起。

话说大约在一八三零年代,英国的某个济贫院里,有位产妇,她生下一个男婴以后就死了。这种未婚先孕,生下孩子后独自死去的事,接生的医生和护工早就见惯了。当地的教区干事班布尔先生,按照字母表排下来的顺序,给男婴起了名字,叫奥利弗·退斯特。

单看中文,也许会错过狄更斯给人物起名字的匠心。比如,“班布尔”先生,这个“班布尔”的字面意思是“笨手笨脚、笨嘴拙舌”,班布尔先生是一个虚荣的胖子,喜欢卖弄文采才,却往往搞错语法。班布尔先生得意地给我们的主人公起了“奥利弗·退斯特”这个名字,却没想到,“奥利弗·退斯特”(Oliver Twist)连在一起读就是“命途多舛、大起大落”的意思(all of a twist)。而这个不详的名字也确实预示了奥利弗曲折的人生。

奥利弗九岁以前都生活在济贫院里。政府每周按人头给每个孤儿七个半便士补贴,但这笔钱大部分都被院长曼恩太太克扣了,曼恩的意思是“男人”,暗示这个老妇人毫无慈母心肠。狄更斯故意用很俏皮的语气来描写孤儿们的残酷生活:他们从来没有碰到吃得过饱或穿得过多的麻烦,虽然有些孩子在洗澡时会给烫死,但这发生概率极低,因为济贫院里很少让孩子洗澡……据统计,当时寄养所里孩子的死亡率高达五分之一。奥利弗侥幸活了下来,只是长得苍白瘦弱。

年满九岁,班布尔先生就来接奥利弗,把他送去“学手艺”,实际上就是去做童工。奥利弗的工作是扯麻絮。麻絮就是从旧绳子里面挑出来的纤维,用来填塞船缝或者管子的接头。扯麻絮虽然不难,却很辛苦。而童工的伙食也极差:“每个男童只能领到一小碗粥,没有多的——除非碰到盛大节日或喜庆的日子,才会再加二又四分之一盎司的面包。粥碗从来不要洗。孩子们用汤匙把它们刮得干干净净,直到它们重又闪闪发亮。”吃完后,男孩们一面吸着手指,一面死死盯着那口盛粥的大锅子,“好像连灶台里的砖头都能吞下去”。

几个月后,有一个年长的孩子饿得目露凶光,他对别的孩子说,除非每天多给他一碗粥喝,否则难保他晚上不会把睡在旁边的小孩吃掉。小孩们只好选一个人去跟食堂请愿,抽签结果,任务落在奥利弗身上。当晚,大家吃完粥又干瞪眼时,奥利弗拿着碗,走到食堂大师傅面前说:

“对不起,先生,我还想加一点。”

奥利弗这短短的一句话,足以与狄更斯写过的许多雄辩华丽的金句并列,它以如此礼貌甚至卑微的方式,提出了人类最基本的需求,也就是吃饱饭。此话由奥利弗的天真之口讲出,反而是最振聋发聩的控诉。

食堂大师傅一听,懵了,从来没有孩子敢这么问,他只好气急败坏地先用勺子打奥利弗的头。接下去一周,奥利弗都一个人关在小黑屋里,早晨冲冷水澡,他一边洗,班布尔先生一边用手杖抽他。每隔一天,在男孩吃饭的大厅里,奥利弗会在众目睽睽之下接受鞭笞。每天晚上,奥利弗还必须听男孩们的祷告,祷告内容里插入了新的内容:远离奥利弗的罪过和恶行。

之后,教区开价五英镑,让社会上需要学徒工的人买走奥利弗。奥利弗被卖到一个棺材铺,这回他生平第一次吃到了肉,因为棺材铺老板喂他狗吃剩下来的狗食。奥利弗晚上也不用担心被饥饿的大孩子吃掉了,因为现在他一个人睡在摆棺材的仓库里。

不久,老板看奥利弗有一种忧郁的神情,觉得他适合做送丧人,尤其是给早逝的小孩子送丧。而作为送丧人,奥利弗有了新衣服和新帽子,这却引起了另外一个叫诺厄的老学徒的不满。诺厄找了个机会,故意在奥利弗面前侮辱他从没见过的母亲是妓女和罪犯,不料瘦小的奥利弗闻言,冲上来和他拼命,把他打翻在地。诺厄挨了揍,去找班布尔先生添油加醋地告状。班布尔先生自作聪明地总结道:都怪你们给奥利弗这小子吃得太饱了!

接下去挨打、关小黑屋这类惩罚是少不了的,不过这回,奥利弗找了个机会出走了。他要去伦敦。

第一部分的故事大致就是这样。你或许知道,狄更斯的小说是以连载方式出版的,这个故事的开局,绝对能让读者欲罢不能追下去,因为它勾起了普通人最朴素的同情和愤怒。读者愤怒的对象,不仅是冷酷的曼恩太太、班布尔先生,也是整套腐朽败坏的社会福利体系。

我来简单说说福利体系的问题。英国在1601年就出台了《伊丽莎白济贫法》,是世界上最早的社会保障法。而在《雾都孤儿》故事连载的1837年,英国已经开始实行《济贫法修正案》,也叫“新济贫法”,大幅削减了原有福利,规定穷人不得在家领取救济,而必须进济贫院,济贫院的生活水平故意压得很低,其实就是不希望你来。可以想见,这个新法案令很多老百姓极为愤怒。

但今天的读者除了愤怒,还可以想想背后的缘由。福利体系是一个动态系统。国家的钱来自税收,社会福利归根到底,是社会上有工作的人养没有工作的人,政策必须保证前者过得比后者好,不然谁还乐意工作呢?今天的一些发达国家里,穷人吃福利当懒汉,政客用福利来收割选票,用选票来加重税,用重税制造更多穷人——这种恶性循环已经成了一种社会痼疾。其实,“新济贫法”只是为了预防这种痼疾,而下的一剂副作用极大的猛药。

如果说克扣拨款的曼恩太太是一个道德败坏的贪污者,那么班布尔先生只是一个平庸的小官僚,他的冷血是合法的,甚至是法律所鼓励的。奥利弗的悲惨遭遇只是一个漫长因果链的末端。狄更斯知道这个最终的结果肯定有问题,但他并没有提出解决问题的办法。当然,这也超出了一个小说家的职能。一个小说家只要能让小奥利弗说出:“对不起,先生,我还想加一点。”——能留下这一句话,就足够了。

回到故事里,前面说到奥利弗独自出走去伦敦。伦敦远在70英里以外,大致相当于从天津到北京,或者从苏州到上海的距离。奥利弗一路靠好心人施舍为生,走了整整七天,总算走到了伦敦的外围。此时他饥寒交迫,双脚流血,满身尘土,再也挪不动半步,只好坐倒在地。

一个矮小而古怪的男孩走上前,只见他穿着很不合身的大人衣服,外套拖到脚踝,一顶帽子好像随时要掉下来,却总被这男孩灵巧地一抖脑袋又重归原位。这男孩叫杰克·道金斯,绰号“逮不着的机灵鬼”。机灵鬼给奥利弗弄了点吃的,然后带他进了伦敦的一个贫民窟,进门前竟然还要对暗号。

实际上,那是一个贼窝,贼老大叫费金,是一个干瘪、邋遢、满头红色乱发的老头儿,简直和画里面魔鬼的形象差不多。奥利弗进门刚看到费金的时候,他正在拿着叉子烤肉肠,叉子和火焰也在暗示费金魔鬼的身份。后来在英语里,费金这个名字变成了一个名词,意思是教唆儿童犯罪的成年人。

但就是这么一个魔鬼般的罪犯,他一见到奥利弗却很有礼貌。只见费金朝奥利弗鞠了一躬,又拉起他的手,龇牙一笑,说:很荣幸认识你。说完,费金又吩咐屋里其他五六个小孩给奥利弗腾个座儿,给奥利弗端上香肠和一杯杜松子酒。这种待遇,是奥利弗活这么大从来没有享受过的。奥利弗在伦敦的第一个夜晚,竟然就这么就好吃好睡地在贼窝里度过了。

奥利弗一觉睡到第二天上午,醒来时房间里只有费金。费金从地板下面拿出一个盒子,里面全是戒指、胸针、手镯之类的贵重珠宝。费金把玩着积累的赃物,忽然发现奥利弗一双好奇的眼睛盯着他看,忙拿起桌上切面包的刀,冲过来逼问奥利弗什么时候醒的,为什么偷看。奥利弗如实回答,才刚刚醒来,并不是故意偷看,费金信了,但他没有马上放下刀,而是拿在手里玩了一会儿,好像刚才也只是在和奥利弗做游戏一样。

费金真真假假,令奥利弗很迷惑。很快,费金又玩起了另一种游戏,他把各种手帕啊怀表啊塞到衣服裤子里的各个口袋里,然后惟妙惟肖地扮演逛街的绅士。而机灵鬼那帮小孩儿则围绕在费金身边,伺机拿走费金口袋里的东西,过程中一旦被费金发现,就要重来,直到口袋里所有东西都被掏光为止。这个游戏的目的,显然就是把小孩训练成扒手,但奥利弗只觉得好玩,有样学样,很快就学会了掏兜的手艺。

既然出师了,机灵鬼就带着奥利弗和另一个男孩去街上“实践”。奥利弗看到他们掏了一个专心买书的绅士的手帕,这才意识到原来游戏的本质就是偷盗。机灵鬼和同伴得手后就溜了,那个绅士转过身,就看到奥利弗一个人呆呆站在那里,以为他是小偷。奥利弗这时才撒开腿跑,结果后面跟了一大群高喊抓贼的伦敦群众,甚至机灵鬼和同伴都混在其中,贼喊捉贼,不亦乐乎。

奥利弗最终当然是被抓到了,带去接受审判。好在此时,目睹了全过程的书店老板出来作证,奥利弗才免于惩罚,但此时他身体虚弱,当场晕倒。那个被偷的绅士,叫布朗洛先生,就把奥利弗带回了家。奥利弗在布朗洛家待遇很好,因为布朗洛先生总觉得和这孩子有一种说不清的亲切感。布朗洛先生的朋友却觉得奥利弗不过是一个街上的小偷罢了,并提醒布朗洛先生,小偷都是贼性不改的。

过了几天,布朗洛先生正好有一批书要还,就叫奥利弗去跑个腿,还给了他五英镑去还欠款。这当然也有测试的意味。按理说,跑一趟二十分钟就够了,然而等到天黑,奥利弗却还是没有回家。

原来,奥利弗又被费金一伙人给劫走了。费金一伙在奥利弗被捕后就很担心他会不会向警察供出他们,于是就派了一个叫南希的年轻姑娘去到处打听。这个南希也是费金收养的孤儿,只不过没有当扒手,而是当了妓女。南希打听到奥利弗在布朗洛先生家,早就准备好了。一见奥利弗独自出门,南希就假装是他姐姐,当街强行把奥利弗带走了——现在人贩子拐卖人口,用的也还是这招,只不过当时伦敦市民并没有这份警觉,眼看着奥利弗大喊“救命!救命!”,却毫不怀疑。

回到贼窝,奥利弗书和钱被抢走,不在话下,连一身新衣服都给扒光了。背叛组织是大忌,而且南希的男友比尔·赛克斯是一个暴力狂,奥利弗眼看要遭到毒打。南希拼了命才拦住他,说“今晚过后,这孩子就要当贼,当骗子,当魔鬼,这还不够坏么,非要再加几棍子不可么?”其实生活在一个体面人家,是南希这类孤儿可望而不可即的美梦,南希剥夺了奥利弗美梦成真的机会,愧疚得很。

奥利弗免于比尔的毒打,却得帮比尔做事。比尔不是扒手,而更接近于强盗,所以这回奥利弗的活儿凶险百倍。比尔叫奥利弗从一户人家的窗口爬进去给他开门。奥利弗打定主意,一进屋就要上楼告诉这户人家的主人。不料,奥利弗刚踏上楼梯,楼上的主人已经拿着枪冲出来了,奥利弗手臂中了一枪。比尔扔下奥利弗,自己逃之夭夭了。

第二部分的故事大致就是这样。这一部分最大的悬念,其实并非奥利弗会不会被打死,而是奥利弗会不会变坏。人性的善恶也是动态的,不仅取决于本性如何,也取决于环境有多么险恶和复杂。狄更斯把环境的复杂集中到费金这个人物身上。小说里经常用老犹太来称呼费金,这似乎很符合守财奴的刻板印象,但其实费金却是一个爱尔兰的姓氏。实际上,“费金”源于狄更斯早年做童工时一个最要好的小伙伴,生病时还多亏了他的照顾。

狄更斯非要给大反派起一个恩人的名字,可见从设计之初费金就具有双面性。整部小说最刺眼的对比,就是济贫院的生活竟然远远不如费金的贼窝。读者虽然在理智上厌恶费金,情感上却和奥利弗一样,对费金颇有几分好感。如果奥利弗最终堕落为贼,也许反而是一种更为合情合理的发展。而从当时的社会环境来看,孤儿们的认贼作父,几乎具有逼上梁山般的必然性。

但狄更斯却硬生生截住了这种必然。他是怎么做的呢?

话说奥利弗中了一枪,结果就此被这户人家收留下来了,正如前面奥利弗被误认为扒手,也反而被布朗洛先生收留了。这两次有些离奇的转折,反而表明了上流社会通行的行为模式。可贵族的善心只能救个别孩子。小说家虽不能解决社会问题,却可以动用特权,让幸运先降临到主角头上。

而奥利弗的历险到此就停下了,小说接下去开始探索奥利弗的身世之谜。一个新的神秘反派登场了。他叫蒙克斯,二十几岁,高高瘦瘦,脸色苍白,一身黑袍,鬼鬼祟祟,为原本就烟雾缭绕的伦敦平添了一份诡异。

蒙克斯做了两件事。第一件事是找买醉的班布尔先生。班布尔先生此时娶了一个济贫院的女院长做老婆,不料自己也成了受虐待的可怜虫,真是恶人自有恶人磨。而这个女院长手底下有个老护士,当年给奥利弗接生,并且顺手偷走了奥利弗母亲的吊坠,吊坠里有两缕头发和一个戒指。老护士死后,吊坠落入了班布尔夫妇之手,蒙克斯重金买下吊坠后,就扔进了河里。

蒙克斯做的第二件事,是去找费金,许诺丰厚报酬,只要费金能把奥利弗弄回来当贼,因为这样奥利弗就没有资格继承遗产了。遗产是怎么一回事呢?稍后我们再说。总之,就是蒙克斯和费金想让奥利弗得不到他应得的东西。这一切被南希偷听到了。前面说过,南希一直为助纣为虐,亲手剥夺了小奥利弗的大好人生而愧疚,现在她有了赎罪的机会。南希偷偷约布朗洛先生周日午夜在伦敦桥碰头,不料被费金派人跟踪。此时,“逮不着的机灵鬼”已遭逮捕,流放到澳大利亚去了。费金的派去的新手下,是当年在棺材铺里欺负奥利弗的诺厄。机灵鬼、奥利弗和诺厄构成了孤儿命运的三联画,奥利弗要不是运气好,恐怕迟早也会做贼、被捕、流放。

在午夜的伦敦桥上,南希向布朗洛先生透露了蒙克斯的所在,但要求对方不可举报费金和比尔。诺厄把情况汇报给费金,费金哪会相信南希这么好心,认定南希肯定把他们卖了。费金故意把事情夸张一番,告诉比尔。比尔听完怒气冲冲地回到家,把南希活活打死了。南希的惨死震惊了伦敦市民,全城通缉比尔。比尔一边逃亡,一边却总觉得南希的眼睛在背后看着他。一天晚上,比尔行踪暴露,被愤怒群众围堵在楼上。比尔往身上绑了根绳子,想从空中突围。忽然,他又看到南希那双眼睛,吓得脚底一滑,绳结一松,竟活活把自己吊死了。而由于比尔的杀人事件太过恶劣,最终还是追查到费金一伙,费金也被判了绞刑。

临刑前一晚,奥利弗在布朗洛先生的陪同下,来到监狱见费金最后一面。此时费金已经疯疯癫癫,眼前尽是过去被绞死的同伴的幻影。但费金认出了奥利弗,招手要他过来,然后告诉他那个装满首饰的宝箱藏在一个烟囱的洞里。奥利弗请求费金和他一起跪下来做一次祷告,费金却把奥利弗推开,叫他“走走走,快走!”——不向上帝祈祷,似乎是一个魔鬼最后的倔强。奥利弗哭着离开了。

好了,现在可以揭开蒙克斯和奥利弗的身份之谜了。两人原是同父异母的兄弟,他俩的父亲李福德,生前是布朗洛先生的好友。李福德是包办婚姻,娶了个他不爱的女人,生下蒙克斯——蒙克斯真名叫爱德华·李福德。老李福德后来又认识了奥利弗的母亲,艾格尼斯·弗莱明,两人本要结婚——所以吊坠里才会有两缕头发和一个戒指——可惜,老李福德意外死在了罗马。老李福德的遗嘱,是给蒙克斯娘俩各800英镑,其余财产归奥利弗母子,条件是孩子不能变成罪犯。刚刚蒙克斯跟费金密谋的,又被南希偷听到的事情就是这个。布朗洛先生掌握了遗嘱的内容,但问奥利弗,能不能分蒙克斯一半财产,让他重新做人。好心的奥利弗自然答应了。布朗洛先生收养了奥利弗,而蒙克斯拿到钱后,去美国挥霍一空,又沦为罪犯,死在监狱里。

小说还有一条常常被改编省略的支线剧情,就是梅丽家的爱情故事。梅丽家就是奥利弗翻窗进去中了一枪,然后被收养的那户人家。少爷哈利·梅丽向表妹罗丝·梅丽求婚——这位罗丝也是一个收养的孤儿,对外说是表妹。罗丝怕自己不明不白的身世耽误哈利做议员的前途,只好拒绝哈利。

但哈利又再次求婚,说:如果我的世界不能变成你的世界,那就把你的世界变成我的世界。哈利说到做到,不当议员,当了个乡村牧师,如愿娶了罗丝。后来大家才知道,原来罗丝,就是奥利弗母亲,艾格尼斯的妹妹,也就是奥利弗的姨妈。这个结局堪称超级大团圆。

但今天的读者对这个结局,可能不像当年的读者那么满意。且不说这里面有太多巧合,关键是这里似乎出现了价值观上的悖论。一方面,狄更斯很同情底层人民,另一方面,狄更斯又很美化贵族。现代社会讲究平等,读者已经不习惯把贵族和好人挂钩。孟子说,君子之泽,五世而斩。君子本意就是贵族。你看老李福德的家产,到第二代蒙克斯手里,就已经败掉一半。恐怕不用五代,就会败光。

但贵族最珍贵的并非基因和钱财,而是继承的传统和德性。在瞬息万变的新环境中,找到不变的文化根基,拥有某种可以仰望和倚仗的传统,这仍然是广大读者的精神诉求。比如你看,明确反对血统论的《哈利·波特》,在第七部突然把哈利的血统拔高,直通传说中的佩弗利尔,以此来解释隐形衣的来历。作者这样安排,就是不希望隐形衣这样的宝物是某个路人偶然捡到的,它应该具有某种深远的传承关系。文化和德性需要积累,绝非一代人可以一蹴而就。这才是贵族和暴发户的区别。

《雾都孤儿》的结局,其实可以视为丑小鸭的童话。丑小鸭不是后来变成了白天鹅,而是它本来就是白天鹅,正如奥利弗生来就有好血统。但丑小鸭童话的重点不在于血统,而是发掘自身的高贵,让内心的品质不以环境的改变而改变。奥利弗与生俱来的善良,就不以处境的改变而改变。尽管善良本身并非解决社会问题的万能灵药,但狄更斯还是竭尽小说家所能,让这份善良继续存在下去。作家是一种特殊的传承者,他们不仅会像记者一样记录现实,还会用虚构来展现人类理想中最好的样子。

好,这本书的精华内容就为你解读到这里。

总结一下,《雾都孤儿》是狄更斯广受喜爱的经典名著,小说通过孤儿奥利弗·退斯特曲折悲惨的经历,串起新济贫法实施期间的英国社会百态,留下了诸如班布尔先生、逮不着的机灵鬼、费金等一系列鲜明的人物形象。但这部小说的持久魅力,不仅在于现实批判,而是在现实的基础上,又营造了一个丑小鸭式的童话。读者关心奥利弗,不仅想看他如何在艰难的条件下生存,还想看他会不会堕落变坏。奥利弗最终恢复了上流社会的身份,脱离了苦海,这在当时看来是一个皆大欢喜的结局。而在狄更斯后面的《双城记》里,有更直接更激烈的阶级冲突。狄更斯同情底层老百姓,但他并不追求一种报复式的平等。让一个贵族变得一无所有,用暴力就可以直接做到,但要让一个普通人变得精神高贵,却迂回困难得多。也许,这就是文学家的使命所在。

以上就是这本书的精华内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。这本书的全版电子书,已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。你还可以点击红包,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:李迪迪转述:徐溟旭脑图:刘艳脑图工作室

划重点

-

《雾都孤儿》是狄更斯广受喜爱的经典名著,小说通过孤儿奥利弗·退斯特曲折悲惨的经历,串起新济贫法实施期间的英国社会百态,留下了诸如班布尔先生、逮不着的机灵鬼、费金等一系列鲜明的人物形象。

-

他并不追求一种报复式的平等。让一个贵族变得一无所有,用暴力就可以直接做到,但要让一个普通人变得精神高贵,却迂回困难得多。也许,这就是文学家的使命所在。