《雪国》 止庵解读

《雪国》| 止庵解读

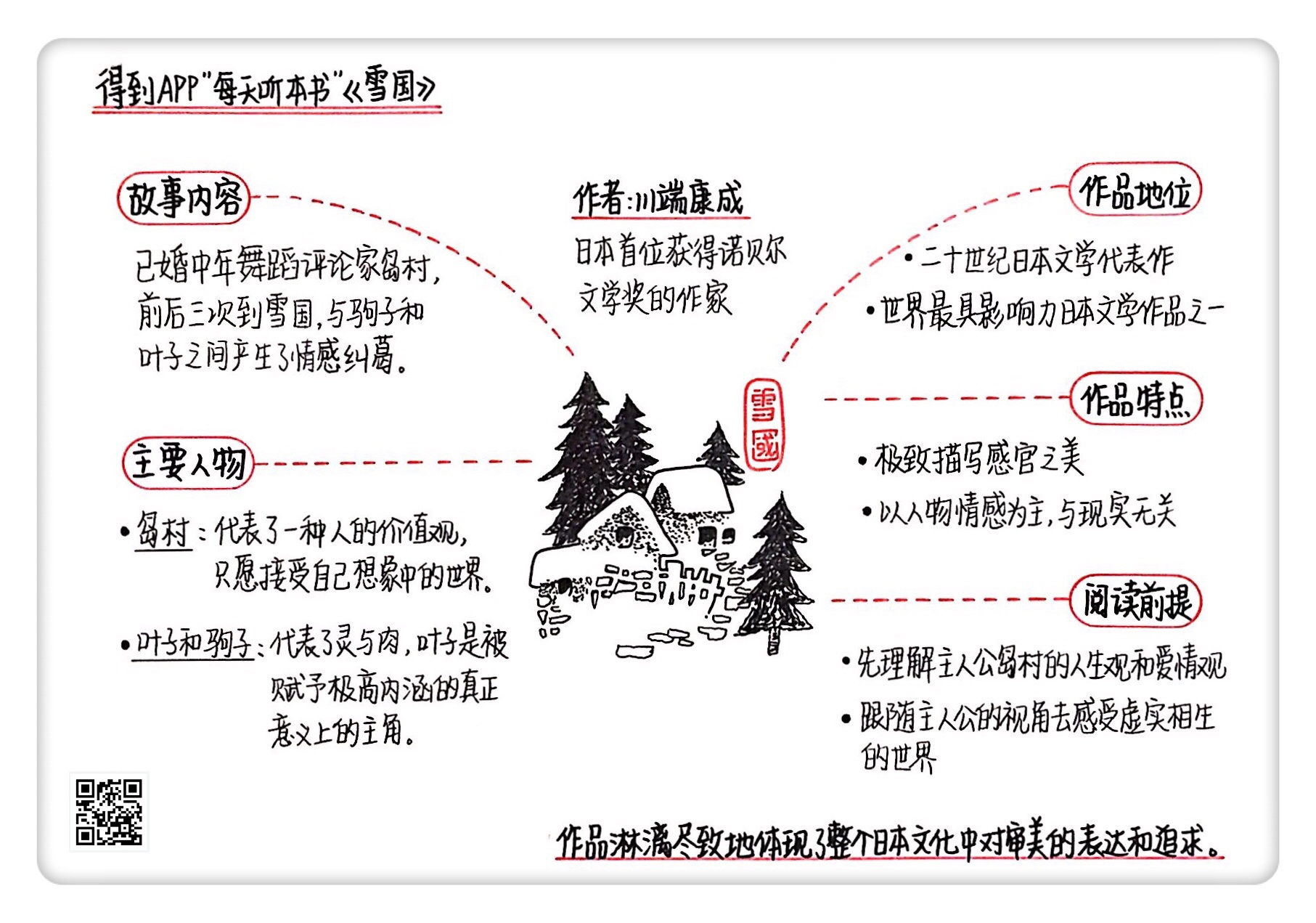

关于作者

川端康成,日本作家。1968年以 “敏锐的感受,高超的叙事技巧,表现日本人的精神实质”获诺贝尔文学奖。这是日本作家第一次获得诺贝尔文学奖,川端本人也成为继泰戈尔和约瑟夫·阿格农之后,亚洲第三位获得该奖项的作家。

关于本书

日本近代文学乃至整个日本文化中对审美的表达和追求,在川端的作品里都得到了淋漓尽致的体现。其中《雪国》是作者成就最高的代表作品,也是他本人一生最为珍视的作品。从1935年到1947年,在经历了漫长的创作期以后,这部八万字的中篇小说终于在1948年完整出版。毫不夸张地说,假如你对日本文学一无所知,对温柔与暴烈并存的日式极端审美毫无了解,那么就可以先从这本《雪国》开始。

核心内容

本书讲述了一个居住在东京且有家室的中年舞蹈评论家岛村,前后三次来到这个北国的山村,与当地一位叫驹子的艺伎及另一位萍水相逢的女子叶子之间产生了情感纠葛。岛村把对肉与灵的欲望分别投射到两个女人身上,但最后他跟谁都没有结果。岛村最终彻底失望并打算离开雪国的时候,那个叫叶子的,代表灵的女孩,在一场火灾中丧生,小说也在这里戛然而止。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是日本著名作家川端康成的经典作品《雪国》。

近年来,对中国读者来说,川端康成算是在纯文学领域里,知名度很高的日本作家之一。八十年代初期,他的代表作《雪国》被翻译引入中国,至今销量已突破了百万册。1968年,川端凭借《雪国》《古都》《千只鹤》三部作品获得了当年的诺贝尔文学奖,这是日本作家第一次获得诺贝尔文学奖,川端本人也成为继泰戈尔和约瑟夫·阿格农之后,亚洲第三位获得该奖项的作家。

爱情和死亡是川端作品里的两大主题,但他笔下的爱情既不过分渲染悲喜,也不刻意制造激烈的冲突,只注重营造那种感伤、虚无的情境。在他的作品里,死亡也是经常出现的元素,他认为死亡是最高的艺术,所以他描绘的死亡情节都充满了绝美的意境。日本近代文学乃至整个日本文化中对审美的表达和追求,在川端的作品里都得到了淋漓尽致的体现。其中,《雪国》是作者成就最高的代表作品,也是他本人一生最为珍视的作品。从1935年到1947年,在经历了漫长的创作期以后,这部八万字的中篇小说终于在1948年完整出版。

毫不夸张地说,假如你对日本文学一无所知,对温柔与暴烈并存的日式极端审美毫无了解,可以先从这本《雪国》开始。它的故事很简单,几句话就给你说完了:一个居住在东京且有家室的中年舞蹈评论家岛村,前后三次来到这个北国的山村,与当地一位叫驹子的艺伎及另一位萍水相逢的女子叶子之间产生了情感纠葛。岛村把对肉与灵的欲望分别投射到两个女人身上,但最后他跟谁都没有结果。岛村最终彻底失望并打算离开雪国的时候,这个叫叶子的,代表灵的女孩,在一场火灾中丧生,小说也在这里戛然而止。那么为什么这样一部情节简单的作品,能够拥有着旺盛的生命力,从出版至今,广为流传呢?这其中有两个重要的原因,第一个就是,作品本身极富美感,整本书可以说是美的代言;第二个原因就是,它没有明显的时代特征,与现实无关,只专注于人的细腻情感,而情感是唯一可以跨越时间和历史,永远流传、永远激发人类内心共鸣的东西。

这两个原因背后,就不得不聊一下川端所处的时代背景和他的写作风格。纵观整个日本文学近代史,曾经存在着各种各样的文学流派。把川端放到历史的坐标里,他属于1924年到1928年的“新感觉派”,其中代表作家是横光利一和川端康成。简单来说,新感觉派强调人在一瞬间的感觉,这个派别受到了西方文学的影响,同时将日本传统里原有的东西发酵沉淀,所以形成了极致、细腻的审美情趣。

日本古典文学重视人物心理的刻画,重视真实世界投射在个人身上的主观感受,逐渐形成了一种独特的“物哀”式审美,顾名思义,就是对事物的哀叹。紫式部创作的《源氏物语》就很好地体现了物哀这种审美。这包含三个层次,第一层是对人类情感,特别是男女之间恋情的感动,第二层是对人生百态、世情万象的感叹,第三层是对自然美的敬畏和歌颂。所以,作家怀着一颗敏感细致的心,将自己投身于欢情无常、季节无常、世事无常的世界里,捕捉到的就是这样一种虚无和哀伤之美。川端所属的新感觉派继承了古典主义的物哀思想,又借鉴了西方意识流的创作手法,主要以人物细腻的思想感情为依据,叙事上突破了时空的连贯性,写实与虚构结合,冲破了传统小说的结构限制,只专注于在美感层面的无限延展。

新感觉派有很强的主观色彩,主张把个人的感受和体验极致地放大。它跟当时的“自然主义”强调真、跟“白桦派”强调善,很不一样,它强调的是美,而其他所有的东西,则全部是为美而服务。《雪国》这本书的创作周期跨越了第二次世界大战,但在这部小说里,你几乎看不到时代的背景,看不到战争给普通人带来的影响。曾有人指责川端的作品是对现实的逃避,但我们不妨换一个角度去理解,既然作者追求极致的美感,那么他在作品里所抛弃掉的部分,就是在他看来“不美”的存在,所以,这样的处理方式是完全合理的。正是由于摆脱了历史的限制,没有反映现实,恰恰让这部作品得到了长久的生命力。而日式传统审美和西方文学技巧的结合,也使得川端的作品更容易被西方读者理解和接受,最终使他成为了世界级的作家。

新感觉派虽然在1928年解体了,但这个流派的感觉却一直延续了下来,在《雪国》之后,川端的所有作品,也都没有背离这个感觉,从始至终贯彻着对美的追求,对人生虚无之感的咏叹。而西方的意识流文学,简单来说就是小说家通过展示人物的意识活动来完成小说叙事。小说以人物的意识活动为中心,着重描写人物的观察、回忆、感觉、情绪等。

说到这里,我们不妨简单总结一下美在日本文学里的重要性。日本文学有两大重要特点,第一个是对感官之美的重视,第二个是集合了所有感官之美。这句话乍一听有点绕,具体可以这样来解释:日本文学中体现的美,是客观世界作用于个人的感受,人们首先通过感官接受到了各种信息,然后专注体验和感受其中美的存在。感官就是人们感受外界事物刺激的器官,除了我们熟悉的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉以外,还有其他的感觉系统在发挥着作用,比如保持身体的平衡、饥饿的感觉等等,人类有20多种感觉系统。一般对美的描写常常限定在视觉和听觉上,但日本文学的美,除了延伸至嗅觉、味觉、触觉等所有感官以外,彼此之间还交相辉映,形成了一种统一的美感。

川端在《雪国》里,对于美这件事,做了教科书一样的诠释,可以说,这本书是日本现代文学里,美的代表作。而正因为如此,我们在阅读这部作品的时候,是需要带着一定的认知和方法的。虽然这是一部中篇小说,但它的故事性很弱,主要人物也很少,几乎没什么强情节。如果把它跟电影作为类比,应该算是一部文艺的作者电影,而不是以故事驱动的类型电影。所以,我们在阅读《雪国》的时候,可以带着两个基本的前提,第一个是暂时放下我们以往的阅读经验,放下对常规故事的期待,随着作者的文字,去感受和捕捉那些美的瞬间;第二个是从人物出发,带着主人公的世界观去观察这个虚实相生的世界。

接下来,就让我们跟着主人公岛村的视角,一起走进《雪国》的故事。

“穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。火车在信号所前停了下来。”这是本书的第一句话,川端用克制和极简的文字,拉开了全书的序幕,这句话也成了文学史上非常经典的开头。这是主人公岛村感受到的世界,一条长长的隧道,隔开了两个空间,一个是遥远的东京,他实际生活的地方,一个就是眼前的雪国。雪国是地理上真实存在的地方,就是今天的越后汤泽,越后汤泽是东京北方新泻县的一个小山村。川端曾多次前往越后汤泽,经过多年的沉淀和创作以后,他把在这里生活的感受,通过艺术的加工,变成了《雪国》这本书。在小说中,所有的地点都是真实存在的,但唯有这个地方的名字,作者始终没提,只是称它为“雪国”。所以,我们可以理解为,这一条长长的隧道,隔开的不仅是两个实际存在的地方,它更像是一道分界线,隔开了主人公真实与虚幻的生活。

整本书的描写都靠近岛村的视角,这是阅读本书最大的基础,我们得先接受岛村的设定,理解他的爱情观和人生观,这样才能正确解读作者笔下勾勒的这个虚实共生的世界。岛村反反复复提到一个词“徒劳”,不仅自己的人生是徒劳的,驹子和叶子也不例外。这种徒劳的价值观包含两个方面:人和真实世界打交道是毫无意义的;人若想达到理想,是不可能的事情。而明知道徒劳,还去做了,发现结果依然是徒劳,这就更加验证了或者加深了这个印象,人生的况味就越发显得虚无和苍凉。这是一种“先验式”的人生感受,非常奇妙。

岛村的真实生活,川端没有过多描写,但从他闲适的状态来看,应该是衣食无忧的。岛村虽然从事西方舞蹈的研究,但他的研究方式是搜集书籍和资料、海报,从来没有看过西方人跳的舞,也不看身边日本同胞跳的西方舞蹈。这就是岛村看待世界的方式的一种象征,他不关心事情的真相,只关注自己虚构的世界,这个想法就奠定了他的世界观和感情观。川端写岛村的工作状况,这一笔并非闲笔,也不是对岛村工作方式的讽刺和批判,而在暗示岛村是个什么样的人,他是怎么看世界的。有了这个基础,我们不难推断,岛村对雪国这个地方,对在雪国里遇到的这两个女人,依然有着不真实的理解,整个雪国之于他来说,就是与东京这个现实之地的相对的,一个理想中的虚幻的遥远的世界。

很多人批评岛村这个人物,自私、懦弱、逃避、玩弄女性,放在今天,他就是渣男的代名词。现代渣男有三大特点:不拒绝、不主动、不负责,岛村基本上全面符合渣男的定义。但如果我们只看到这一层,恐怕是对作者的一种辜负。刚才也说到,川端选择用岛村的视角去看雪国,所以岛村的世界观就决定了他的认识基础。岛村可能有很多人格缺陷,但在美的欣赏和追求上,他是高度统一的。岛村欣赏自然之美,对一草一木,一花一蝶,都带有怜惜和赞叹;欣赏女性之美,能敏感捕捉到身为艺伎的驹子身上的可贵品质;岛村要的不仅仅是肉体上的欢愉,更期待精神上的融合。所以,当他发现驹子身上灵的一面消失以后,是那样的失望和沮丧。

岛村身上有着艺术家的审美,又带着点文艺青年的普遍毛病,放到今天来看,这个人物依然生动鲜活。生活中就是有这样一种人,他们有强烈的自我意识、严格的审美标准,世界在他们眼中分为真实和想象中的两种;但他们又太敏感纤细,所以体会到的痛苦和快乐都比一般人强烈;他们认为人生总体是徒劳的,但偶尔还会对生活抱有一点点期待,可一旦期待落空,这种虚无和徒劳感又再次加深。评价岛村这个人,不能简单粗暴地说他自私,因为真正自私的人,是在给自己谋取利益。而岛村的行为处世,只是出于他内心对美的无限渴求。一个如此重精神轻现实的人,如果只拿现实来要求他,就不可理解,甚至一无是处。

岛村来到雪国,是主动的行为,寻找现实以外,内心的安宁。岛村在第一次去雪国时遇见了驹子,当时本想让旅馆的人随便找个女人来陪睡,哪知驹子一出现,他便不想和她发生关系了。这是一个多么美丽洁净的姑娘,岛村心想,这个姑娘似乎连脚趾缝都是干净的。和驹子交流几句之后,更感觉她与一般村妇的不同,心里萌生了也许可以和她成为知己的念头。岛村是渴望与驹子发生关系的,他憧憬她肉体的美,但同时,岛村在脑中想象的那个驹子,又是神圣而不可亵渎的。岛村心里有个执念,肉和灵,是一对矛盾体,无法同时并存,一旦占有了这个女人的身体,那她身上发光的部分、纯洁的灵魂,会就此消失。

作者在这里做了个很有趣的设置,在整个第一趟雪国之行里,他故意隐去了驹子的名字。名字是人的社会化标签,是世俗的称谓。当肉体关系没有发生时,这个女人在岛村心里,是纯洁神圣的,更不需要打上一个世俗的标签。驹子也对岛村有了好感,但她并不理解岛村为何不愿与自己发生关系。两个人耍了一圈太极,还是不可避免地沦为肉体关系。此时的岛村失望了,他发现驹子所拥有的灵的那一面消失了,变成了真实庸俗的人,所以岛村只有带着厌倦离开,这一趟旅程到此结束。

岛村眼里的驹子,只是他想象投射出来的一个美好形象。我们来看看驹子实际上是个怎样的人。驹子这个人物形象在历史上是有原型的。驹子的原型是一个名叫小高菊的艺伎,艺名是松荣。川端当年多次去越后汤泽与小高菊交往,还曾送给她签名书和礼物。1940年,小高菊结束了艺伎生涯,嫁作人妇,把川端送给她的礼物都烧毁了。《雪国》出版以后,小高菊也读过这本书,但她表示,书里写的都不是真的。

直到今天我们再去越后汤泽,仍会发现,当地的人是如此重视《雪国》这部作品,如此喜爱驹子这个姑娘。你会看到驹子像、驹子的各种照片、驹子温泉汤,当地至今还保留着一年一度的驹子选美,他们选出最年轻可爱的姑娘,送给她“驹子”的称号。

岛村之外的驹子,真实且有着实在的生活。她很小就离乡背井来到这里,跟着一位老师学习三弦,老师的儿子行男得了重病以后,为了报恩,她愿意去当艺伎为这个家赚钱。在这个荒僻的乡村,驹子认认真真地练琴,她坚持阅读,记日记、写读书笔记……没有人要求她做这些,她却一丝不苟地对待自己的生活。纯真、美丽、有追求、懂得知恩图报、有生活情趣、期待生活的变化,这样一个女人,很难不招人喜欢。岛村也欣赏驹子的美,第一次见面,就认为驹子不该是出卖身体的人,岛村对驹子形象的幻想和定位,也由此建立。

在与驹子的交往中,岛村也反复感到徒劳,他几乎在用上帝视角俯视眼前这个女人:在这个穷乡僻壤,长得美好是徒劳的,琴技再好是徒劳的,读书写字是徒劳的,连对生活怀有期待也是徒劳的。也许正因为懂得欣赏美,才越能发现美的宿命是悲凉,岛村的潜台词其实是,你再努力又有什么用呢,还不是最终被这庸常的生活给淹没,越美丽的事物在灭亡的时候,才越叫人唏嘘不已。

小说里写,岛村了解驹子的一切,但驹子似乎一点都不了解岛村,的确如此。不管岛村对驹子有多少不切实际的幻想,但他至少懂得欣赏驹子。而岛村对驹子的失望多半来源于自己的执念,因为他认定了肉体关系的开始,就是精神关系的终结。所以岛村一直徘徊在失望和希望之间,一次次离开,又一次次回来,为的就是心里那点舍不得。

对驹子而言,这份感情就显得真实多了。一方面,她被岛村欣赏,这让她感受到自己是有价值的。另一方面,她又无法理解岛村,所以面对这个男人的若即若离,她非常痛苦。驹子经常半夜喝醉来找岛村,感觉到自己失态以后,又羞愧地想要离开。她也试图主动热烈地表达自己的情感,但岛村似乎从不正面回应她,而是给她发好人卡,反复对她说,“你是个好姑娘”。这不是驹子想要的感情,她虽然解释不清这些隔阂,但她敏感地察觉到,岛村喜欢的,不是真正的自己。所以她才会拼命想把自己展示给岛村看,通过日记、弹琴、唱歌,她希望岛村看到自己真实的样子,但岛村对此毫不在意。这就是两人之间最大的误会,岛村爱的是虚幻的驹子,而驹子只愿意成为真实的自己。用今天通俗的话来说就是,我希望你喜欢的是真实的我,而不是你想象中的我。

假如这个故事里只有岛村和驹子,会是怎样?岛村三次来到雪国,一次比一次失望,最终驹子在他眼里平凡如尘埃,他选择再也不回来。事情好像也就是这么个事,故事的结局本来也是这样,但《雪国》的精妙和高明之处,就是川端加入了一个纯虚构的角色:叶子。正因为有了叶子的存在,这部小说在文学高度上有了极大的升华。按照时间线索,叶子的出场实际上发生在岛村第二次来雪国的列车上。但川端并没有按时间顺序去构建这个故事,却把岛村见到叶子的这一次作为整个故事的开头,这样的设置背后蕴含了作者巧妙的心思。

第二次来雪国,发生在岛村对驹子的幻想破灭之后,在这趟跨越现实和虚幻的列车上,岛村遇到了叶子。书里花了大段篇幅来描写这次初见,极其细腻。岛村看到的叶子,是车窗玻璃上的倒影;听到的叶子,是她跟列车长打听弟弟的消息;被叶子的善良感动,因为她是那样细致地照顾着一个病人。在岛村的眼里,叶子身上的一切都美,但岛村与叶子没有直接的接触,所以这份美是遥远的。川端有意制造了这种不真实和距离感,让岛村原本已成死灰的心,又被重新点燃,仿佛叶子的出现,使得驹子身上灵的那一部分又重新复活了。只不过此时的岛村还没有意识到,叶子就是驹子的化身。

岛村是一个如此注重灵魂之美的人,第一次雪国之行以期望落空作为结束,所以与驹子的这段关系,只适合当成回忆,在小说里用倒叙的手法体现。而第二次雪国之行,遇到叶子的这一次,对岛村来说,才算真正意义上的开始,叶子的出现让雪国的一切重新充满期待。通过这样的设置,我们可以清楚感受到,叶子,才是岛村心里真正的女主角,也是作者心里真正的女主角。

叶子之美,从头到尾都是虚幻的。在火车上萍水相逢的人,放到今天,算一次性人际关系,离开了这个短暂的封闭空间,很难再有交集。为了使得故事能够继续发展下去,又要巧妙地将三个人物产生联系,川端是这样处理人物背景关系的:叶子和驹子住在同一屋檐下,虽然没有直接描写,但我们可以推测,叶子应该是驹子的师妹,两人之间的关系类似朋友,这一点从书中叶子多次替驹子给岛村递字条可以看出来。驹子因为道义,才为师傅家的少爷当了艺伎,但并不一定喜欢少爷。而叶子应该是喜欢少爷的,从开头火车上她精心照顾少爷以及她在少爷墓前的哀悼都可以看出来。师傅让少爷娶驹子,除了师傅喜欢驹子外,可能也有驹子从师比叶子早的缘故。在岛村出现以前,驹子和叶子之间就已经存在一种微妙的对峙,有点像正妻和情人的关系。

岛村第二次离开后,少爷病死了,对驹子和叶子来说,这是她们俩命运的转折点。叶子失去了生活的重心,驹子不需要再筹措药费,她们本可以重新规划生活。但岛村这个过客的出现,又把这两个女人,安排在一种对立关系之中,加深了三人之间的羁绊。叶子和驹子好像内在有一种宿命的共生关系,在此之前这种关系来自于少爷,少爷死后,这种关系又寄托在岛村身上,两个女人似乎天生就是一体的,这样的设定,其实为之后叶子的死亡,奠定了一个悲剧的基础。

厘清三人的关系,我们再回头来看叶子这个形象。叶子是完全虚构的,实际生活里找不到原型,整本书里,除了开场那段大篇幅描写以外,叶子的出场要远远少于驹子。而岛村和叶子之间始终保持着距离感,他们甚至总共没说过几句话。岛村通过声音、传言、遥远的旁观,来建立自己想象中的叶子形象,这是一种纯粹的单向的关系。通过岛村的视角,我们看到的是一个纯洁、善良、默默奉献的女性形象,因为距离遥远,更像一个传说,所以显得空幻朦胧。

岛村和叶子关系的重大突破,在于他们之间的一次谈话,叶子希望岛村可以把她带到东京去。岛村听了之后感到一丝寒意。理解岛村这个人物以后,我们就不难推测,这寒意背后的潜台词。对岛村来说,叶子的这番请求,破坏了两人之间的距离,这就等同于第一次与驹子发生关系之后,驹子在他心里的神圣感轰然崩塌一样。岛村的幻想,再次破灭。

最后的火灾事件,与其说是偶然,不如说是岛村内心变化的延时效应,也是一种了结。如果说驹子和叶子分别是一个人的灵与肉,没有了灵,肉身似乎还可以存在,但没有了肉身,灵魂只能灰飞烟灭。所以,叶子的死亡,是注定会发生的事情。最后那一场大火,书里是这样描写的:她就是这样掉下来的。女人的身体,在空中挺成水平的姿势。岛村心头猛然一震,他似乎没有立刻感到危险和恐惧,就好像那是非现实世界的幻影。僵直的身体在半空中落下,变得柔软了。然而,她那副样子却像玩偶似的毫无反抗,由于失去生命而显得自由了。在这瞬间,生与死仿佛都停歇了。

对叶子的死,岛村没有表现出过分悲痛,相反却理性地感受到解脱和顿悟。这一段描写里,叶子的死是不科学的,人不可能在空中保持平躺的姿势,但就是这种超现实的状态,完成了叶子这个形象在岛村心里的升华。叶子坠地之后,驹子把叶子抱在胸前,书里写到“驹子仿佛抱着自己的牺牲和罪孽一样”。驹子和叶子本来就是一体,当灵魂消失以后,只剩肉身的驹子,在这一刻,抱着已经逝去的灵魂,仿佛一同走向了毁灭。岛村感到“银河好像哗啦一声,向他的心坎上倾泻了下来”。关于雪国的一切,都消失在岛村主观悲痛的虚无感之中,小说也在这里戛然而止。

驹子彻底变成了一个凡人,叶子则成了一个永恒的化身,岛村终于有了彻底离开雪国的理由。我们可以假想,多年以后,倘若岛村对雪国这个地方还有印象的话,它不会是驹子的形象,而是叶子。叶子代表的就是一个遥远的世界,她以她的死,重新回到了永恒当中。

最后,我们再来回顾一下今天内容里的知识点:

1.《雪国》是二十世纪日本文学的代表作,它将日式传统物哀式美学和西方文学技巧结合,成为在世界范围内最具影响力的日本文学作品之一,也是世界了解日本美学和日式审美的教科书。

- 川端作品的两大特点,一是极致描写感官之美,二是以人物情感为重,弱化故事以及时代背景。

3.《雪国》这部作品在美学成就和人性挖掘上达到了空前的高度,这使得它的阅读方式区别于其他文学作品,读者应该先理解主人公岛村的人生观和爱情观,跟随他的视角去感受这个虚实相生的世界。

-

岛村这个人物超越了时代背景的限制,在今天依然有生命力和代表性,在他身上,体现了一种人的价值观,那就是世界分为真实的和想象中的两种,而他们只愿意接受自己想象中的世界。

-

叶子和驹子这两个形象,分别代表了灵与肉,但两者不能割裂来看,应该是一个完整的统一体。而实际上,着墨不多的叶子,才是作者赋予极高内涵的真正意义上的主角。

撰稿:止庵 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.《雪国》是二十世纪日本文学的代表作,它将日式传统物哀式美学和西方文学技巧结合,是世界了解日本美学和日式审美的教科书。

2.川端康成的作品有两大特点,一是极致描写感官之美,二是以人物情感为重,弱化故事以及时代背景。

3.《雪国》这部作品在美学成就和人性挖掘上达到了空前的高度。读者应该先理解主人公岛村的人生观和和爱情观,跟随他的视角去感受整个世界。