《陶庵梦忆》 贾行家解读

《陶庵梦忆》| 贾行家解读

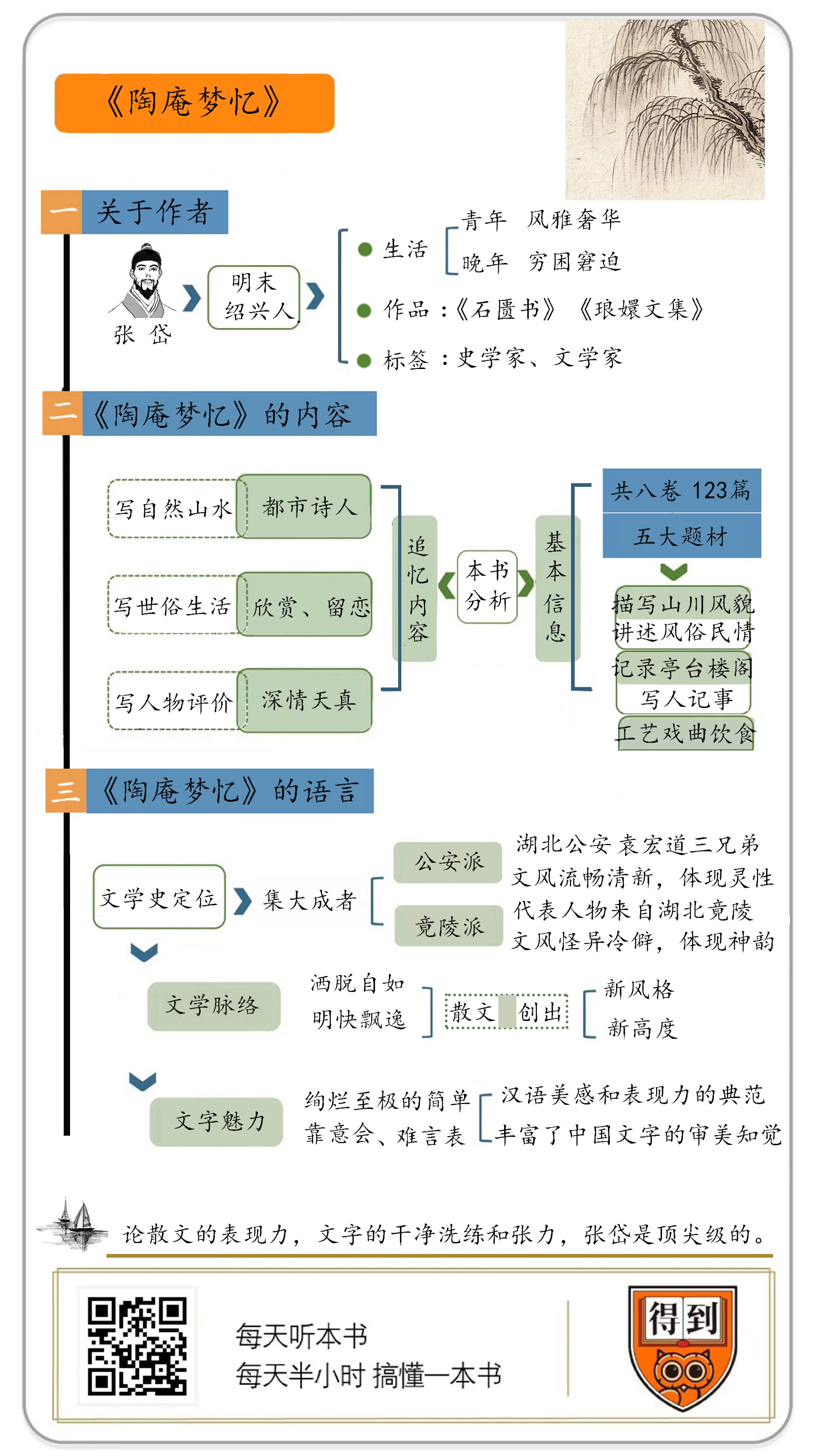

关于作者

张岱,浙江绍兴人,明末清初作家和史学家。出身书香世家,家境富裕,前半生生活奢华,明亡后逃避战乱遁入深山。主要著作包括史书、笔记、散文等。

关于本书

《陶庵梦忆》是中国古典文学中“追忆文学”的代表作,也是古代汉语的杰作。通过作者的经历和见闻,可见晚明时期江南生活特别是衣食住行、社会习俗的各个方面。文章在清初很流行,对现当代中国散文写作,也有重要影响。

核心内容

全书共8卷,123篇文章,按题材划分,可以分为:描写山川风貌,讲述民俗风情,记录亭台楼阁建筑,写人记事,记载工艺戏曲、饮食出产这五大方面。作者以文字形式再现了明末时期繁华的江南都市和热闹的世俗生活。态度是欣赏和留恋,而不是自我忏悔。本书最突出的成就在于语言。张岱集晚明时期的公安、竟陵两派文学之大成,将古代散文写作提升到了新境界。

你好,欢迎每天听本书。今天我为你解读的这本书叫《陶庵梦忆》。对于它和作者张岱,你应该不陌生。这是明末清初时候很有名的一本散文集,我们在初中课本,学过其中的《湖心亭看雪》。

一般来说,“文无第一”是文学鉴赏的通论。文字有境界之分,但并没有唯一恒定的鉴赏标准,可以给作家作品排座次,断定谁的文字最好。而且这么做也没什么必要。可是,这本《陶庵梦忆》有点儿例外:很多文学研究者认为,中国的白话散文,是由周作人开创和倡导的。从周作人开始,几代文采最好的散文家、很有影响的评论家,像民国时代的俞平伯、施蛰存、黄裳,当代的李敬泽、陈平原,都对《陶庵梦忆》推崇备至。有些评价高到了无以复加的地步,比如说张岱是“明代散文第一,天下无敌手”,是绝代的大手笔。个中原因是:中文素养越高,越能察觉到张岱对现代汉语的深远影响,越能感受到他文字中的精妙和原创性。实在是不能不服,不能不爱。

在每天听本书里,有一本书叫《前朝梦忆》,解读者是闫达老师。《前朝梦忆》是美国汉学家史景迁为张岱所作的传记,使用了很多来自《陶庵梦忆》的素材,串联起张岱的一生,由个体到时代,对晚明中国社会和知识分子做了细致的呈现和剖析。这给我的解读提供了一个基础,可以只对张岱作简要的介绍:张岱字宗子,出生于明末绍兴的一个显赫世家。张家五代读书做官,既富又贵。张岱的青年生活极尽风雅奢华,这不只是个性和家世使然,也是晚明时期江南士人的普遍风气。明朝灭亡时,张岱参加了抗清斗争,失败后退居故乡,在穷困窘迫中,独自完成了220卷的明史巨著《石匮书》,作为一个人与时代的对抗。这本《陶庵梦忆》,也是他为追忆怀念故国山川人物而作的。

不知道张岱大起大落的身世,和写作本书时的沉痛幽愤心境,就无法真正理解《陶庵梦忆》。但只读这本书,也不能认识张岱完整的文学成就。在他的《琅嬛文集》里,除了散文,还收录了词赋类等各种文体,可以说是样样卓绝。在书画评论、戏曲等方面,他也有很高的造诣。除了文学,张岱还是成一家之言的史学家。当然,其中最让我们感到亲切的,还是这本《陶庵梦忆》。

我为你解读这本书,还有个情感动力:史景迁写《前朝梦忆》并不是个案。近年来,对中国古代文化历史的前沿研究,大部分都是由国外汉学家完成的,这让我多少有点儿羞愧。我们对自己的历史和文化,究竟了解多少呢?不过,史景迁写得再好,对张岱的引用,也是经过两次翻译的。我会尽最大的努力,用我们共通的情感方式,用我们的母语优势,为你解读这本风华绝代的散文集。你会发现,我们不仅天然地更接近张岱,而且也并没有真的走远。

我的解读分两部分:第一部分是分析《陶庵梦忆》的内容。我们会看到:张岱半生梦回故国,究竟在梦些什么?是什么在支持他的精神坚守?这对我们有一个很重要的启示:热爱民族,热爱国家,究竟该怎样爱,爱什么?第二部分,是和你一起赏析《陶庵梦忆》的语言。我们会从中国当代散文的脉络说起,通过一些代表性的名篇,来感受张岱的文字魅力。这是来自我们文化血脉的馈赠。

下面,我们就先来说说:张岱的旧梦,具体包含哪些内容。

在中国古典文学里,回忆旧时代,是一个经典母题。最早进行系统深入研究的,也是一位美国汉学家宇文所安。他将这类古典文学作品,称为“追忆”文字。他认为,追忆文字,寄托着中国文化追求不朽的焦虑,以及“向后看”的中国式思维模式。

最沉痛的追忆文字,就是作者在国破家亡之际,为了记录过去而选择活下去,把对故国的眷恋,写成了以希望形式所表达的绝望。这类诗词名作,我们都背诵过不少。在本书中《扬州清明》一篇里,张岱说,《清明上河图》也是张择端在北宋灭亡后,为追忆故都东京的繁华才画的。他对于故国,也有同样的怀想。当然,如今我们已经知道,《清明上河图》是创作于北宋时期的,但在明代,很多文人和书画家都和张岱持相同观点。

在张岱的作品里,除了本书,另一本书《西湖梦寻》和许多零散文章,都属于这一类,这是他后期的主要创作题材。其中,最值得注意的是,他所追思的往事,和其他文人都不大一样。

《陶庵梦忆》一共有8卷,123篇文章,按题材划分,可以分为描写山川风貌,讲述民俗风情,记录亭台楼阁建筑,写人记事,记载工艺戏曲、饮食出产这五大方面。这几类文章,在篇目安排上穿插错落,但也有内在逻辑。比如,全书第一篇是写朱元璋在南京钟山选址修陵寝的经过,以及后世祭祀的情况。这其实是表明了他对于天下正统的立场。用现在的话讲,这是有明显“政治倾向”的。可以说,前朝皇陵,才是他梦开始的地方。

我下面来为你理一理,张岱这场旧梦的内容,以及不同梦境之间的关联。

第一类梦的载体,是回忆故国山川风光的。按理说,政治更迭,对自然界没什么影响。但在文人笔下就不同了。当代著名美学家宗白华在讨论魏晋山水诗时,有个很准确的描述:中国文人在山水之中,“向外发现了自然,向内发现了自己的深情”。也就是说,从魏晋开始,文人就有意识地把山水作为寄托自我意识和审美趣味的载体,这成为了一个悠久的文艺思想传统。那么,在文人的笔下,国家一灭亡,山河自然也就随之失色了。

张岱所写的山河,其实范围很小。他毕生的足迹,南不过江浙,北不过山东等地,并没有见识过广袤复杂的山川地貌,和同时代的徐霞客完全不能比。但是,这个范围虽然狭窄,却是当时中国文化的中心区域。这里的山水名胜,修建了许多庙宇、亭台、栈道,被历朝历代的文人反复题咏歌颂,寄予了各种意象,可以说是经过了完整人工驯化的自然。到了《陶庵梦忆》里,意义更是和真实自然界不一样。

我们还拿刚才说到的《钟山》来说,第一句是“钟山上有云气,浮浮冉冉,红紫间之,人言王气,龙蜕藏焉。”张岱的文法,相比六朝、唐宋古文,反而更接近我们今天的语法句式,我的解读,也尽量选比较直白,一听就大概明白的原文。这里需要解释一下的是“龙蜕”,在传说中,龙的外形忽大忽小,会升腾变化,蜕皮留下的壳,就是龙蜕。这句话是说,钟山由于藏有龙蜕,所以有帝王之气,于是,这里的云也与众不同。看着是写景,其实是写历史发展、政治更替的气数。

张岱从来不花费大量笔墨像画工笔画那样写自然,他的主要方式,是把景物投射到个人感知上,用于写意。比如他写蕺山,这是他家乡绍兴的一座小山。张岱写得是夜晚和友人登山喝酒看戏,只见:“月光泼地如水,人在月中,濯濯如新出浴。夜半白云冉冉起脚下,前山俱失。香炉、鹅鼻、天柱诸峰,仅露髻尖而已。”髻尖就是女子发髻的顶端。这句话写得很美,很悠闲,和今天人说话差不多。月夜携酒看云的情景,在苏东坡的《前后赤壁赋》里,是用来探讨现世与永恒的关系的。而在张岱笔下,写得是秉烛达旦的聚会,是沐浴和美人。这也是一重人生态度,各有精彩不同。

在现代文学界,最早看透张岱的是周作人,他说“张宗子是个都会诗人,他所注意的是人事而非天然,山水不过是他所写的生活背景”。从此,“都市诗人”就成了他的标签。确实,在《陶庵梦忆》里,山水只是表向,张岱真正关注的,是我们下面要说到的第二类题材:明末江南的都市生活。

张岱热爱描写都市享乐和庶民生活的癖好,在中国笔记小说里早就有渊源,但却一直不太被传统文学理论重视。中国文学正统里,最高尚的情怀,是像杜甫那样,“花近高楼伤客心,万方多难此登临”。 站在成都的高楼上,看着春日美景,同样忧虑国家命运。要么就像陶渊明,浑然地隐逸于山水之间。唯独痴迷于都市生活中,不是高级的审美。还比如,写国破家亡的追忆型诗赋,写到城市,写昔日繁华,那些正统诗人是为了和惨不忍睹的废墟对比。唯独张岱,仿佛是兴致勃勃地沉湎于刻画都市的繁华,兴致勃勃地记录精细奢靡的生活。但是,我们不要忘了,那是一个破碎的梦,写得越美丽热闹,其实就越伤怀痛苦。

明代的都市成就,也确实使人惊叹。永乐年间,明成祖下令在南京修建了报恩寺塔,塔身密布上千的佛像,每一座都是用华美的琉璃彩砖严丝合缝拼成的。到正午阳光灿烂时,光彩夺目,使人不能直视。张岱说,这是“中国之大古董,永乐之大窑器”,就是说,这座塔是全国最大的一件古董,永乐官窑烧造的最大瓷器。张岱的定义能力真是既惊人又贴切,一下就抓住了事物本质。报恩寺塔之于南京,如同世界七大奇迹之于古代西方文明都市。报恩寺塔并不是毁于清兵,而是毁于后来的太平天国。

张岱描写城市,主要还不在名胜地标,而是都市生活情趣。关于张岱的个人生活有多么铺张、多么浮华,我建议你再听一下《前朝梦忆》。这里,我主要说他所记录的民间社会。

我们对历史的一般印象是,社会上层与民间生活趣味是对立的,但至少在江南都市,这二者是有融合迹象的。

最明显的就是张岱围绕西湖,描写的杭州市民生活。我们得先明确一下,西湖的属性,已经不算自然风景了,它是在都市里被改造过的景观。就像私家园林也不是自然界,而是用来表达文人对自然界的微妙态度。张岱对西湖的来历说得很清楚,“西湖,田也而湖之。”是说西湖原本是农田,是人为挖成了湖。他的这个说法其实不对,但西湖的景观,确实是经过千百年不断打造才完成的。张岱对西湖的比喻比较轻浮,但也很贴切,是“西湖如名妓”。也就是说,这里是公园,所有市民都能可以前来恣意游赏。

张岱在本书和《西湖梦寻》里,写尽了西湖的一年四季,恐怕再也没人能超越了。其中有一篇《西湖七月半》。说“西湖七月半,一无可看,止可看看七月半之人”。张岱具体列举了五类人,这五类人身份各异:有峨冠博带,由仆人簇拥到湖上摆阔的显贵;有浅吟低唱的名妓或僧侣,他们既在赏月,也希望别人注意到他们;还有普通的醉汉;也有躲进湖中幽静之处,静静玩赏的雅士。

张岱说,对当年的杭州人来说,这一天夜游西湖,就是像端午踏青和重阳登高一样的生活仪式。而有的研究认为,当年的风俗其实在八月中秋,张岱是有意把它写成俗称鬼节的七月半的。这个,我们就不深究了。张岱写人群的口吻有些戏谑,但相当温和,是持理解态度的。

最热闹的时候,他只是躲在暗处看人。等到夜深,才从看客变成游客,甚至自居西湖主人。出来呼唤那些藏在暗处的,他观察已久的文雅之士来和他同坐,又找有名的歌姬伴奏演唱。按台湾话说,他们开始“续摊”了。张岱既喜欢繁华,但人群散去,只剩几个人享受凄清夜色时,也还是有他。

他已经感觉到了,晚明的时代精神就是这样“索性繁华到底”,用当时的杭州话讲,叫“左右是左右”。奢侈和狂欢,在正统意识里是恶习,因为经济发达和思想活跃,在晚明才获得某种程度上的解禁,但秉持这种生活态度在当时仍然是需要勇气的。

有人说,张岱的《陶庵梦忆》实际上是忏悔录,在悔恨那时的浪荡奢靡,这就有点儿替古人担忧了。对早年生活,张岱不仅乐在其中,甚至常常为自己高超的鉴赏能力而自鸣得意,是只有伤感而没有悔恨的。

张岱最喜欢写的,就是赛会、节日这种热闹场面。周作人的大哥鲁迅,也非常喜爱张岱,从日记和书信观察,可能《陶庵梦忆》最早是他寄给周作人的。他在《朝花夕拾》里也多次引用过《陶庵梦忆》,因为他们写得都是家乡绍兴:张岱记载,明末的乡民祷告祈雨时,会组织《水浒传》的人物巡游。按今天的话说,就是搞 COSPLAY。他们不惜重金,四处邀请扮演梁山好汉的人,从城里找到各乡镇,再找到临近州县,非要凑齐体型外貌都完全符合的36个人不可。鲁迅说,“这样的活古人,谁能不动一看的雅兴呢?”

明代人的情趣,早已经超出礼仪必要了,完全是出自生活热情。张岱无心科举功名,自认是“纨绔子弟”,他对这种民众生活,没有高高在上的“与民同乐”心理,完全是平视态度。

从中,我们也能看出来,张岱最注意的其实还是人。人,也是本书中的第三类重点对象。《陶庵梦忆》对人物的评价角度,也与正统观念截然不同。张岱所关切的,大多是世俗眼光中的普通人、下等人、怪人。

就拿我们最熟悉的那篇《湖心亭看雪》来说:“大雪三日,湖中人鸟声俱绝”。当张岱独自坐船到西湖上看雪时,居然在湖心亭遇到了两个也来赏雪的人,还一起喝了几杯。船夫自言自语地说“莫说相公痴,更有痴似相公者。”这就是在借雪写人。张岱是向来不孤芳自赏的,从来不觉得“众人皆醉我独醒”。他相信世间有许多和他一样一往情深的人,可以互相慰藉,互相支撑。

张岱生性风流,又是戏曲家,家里养着戏班,又和当时的名伶名妓们过从甚密。他在描写这些居于社会底层的人时,不是同情怜悯,而是爱戴与尊敬。我们都知道《陶庵梦忆》里那句最有名的“人无癖不可交也,以其无深情也”。张岱还写过一篇《自为墓志铭》,说自己是“上陪玉皇大帝而不谄,下陪悲田院乞儿而不骄”。就是说,在他眼里,人的区别不是身份高下,而是情感的真挚与否。

在《陶庵梦忆》里,张岱有四五次提到一名叫王月生的歌妓。她来自南京下层娱乐场所朱市,这是连行院妓女都看不起的出身——任何群体,都有细分的鄙视链。但王月生的美貌和才华,是前后三十年里都没有匹敌的,成了名闻远近的花魁。王月生的知心朋友,只有精于烹茶的老人闵老子。再有,可能就要算张岱了。其他人,就算花掉千金,费尽心思,也很难博她一笑。

有个富贵公子,把她接去同寝共食了半个月,却没有得到她的一句话。有一天,她的嘴唇动了几动,像是要说话。给公子帮闲的人赶紧跑去报喜,公子出来百般央求,结果月生只吐出两个字:“家去”。

张岱用几十字、一件事,就把公子的俗气,帮闲的无聊,王月生的自尊个性与身在红尘的无奈,都写得呼之欲出。他说王月生是“寒淡如孤梅冷月”,这和《红楼梦》中的妙玉近似了。张岱的率性天真,也常常令读者想到贾宝玉。本书里写的其他人物,像说书艺人柳敬亭、爱花成癖的范与兰、戏疯子祁止祥,都是这样天赋异禀,既深情又天真的人。

所以说,对于自己曾拥有的,张岱只有热爱。因为是追忆,还蒙上了一层距离产生的美,过滤掉了那个年代的缺陷。

我简单地为你梳理了张岱的梦之后,可以和你一起来讨论一个问题。毋庸置疑,张岱是个坚定的爱国者,他说,要不是为书写自己的那部明史,他早就自杀殉国了。不能完成那种壮举,才是他真正的悔恨。

要我说,明亡之后,很多文人殉国是在殉道,而张岱想要殉国,则是在殉情。我们没机会体验,也未必赞同张岱度过前半生的纨绔方式,但我们看了这本书,会觉得他的感情理所当然。他很明白地告诉我们,他爱故国的河山,爱家乡人,爱在那里度过的生活,也爱生活里的种种五颜六色。他更爱祖国的历史文化,这是他最大的深情和真挚。

这引起了我的一个联想:人于对祖国的热爱,不应该是抽象宣言,而应该是情感和经验的累积。这样具体真切的体验,才能产生出自主的、积极的、有建设性的行为。作为张岱的同胞和后代,读他的原文带给我们的这份共鸣,就不是国外汉学的专业研究所能替代的了。

接下来,我们要继续讨论一个问题。

《陶庵梦忆》的文体是一部小品文集。“小品”这个词来自佛教,是指佛经的简化节略本。在古代文人写作里,小品是私人化写作,属于自娱自乐,和策论、赋那种正式高头讲章相对,长期不太被人看重。从本书内容来看,张岱写得也是大时代的小人物,生活里的小细节。那么,为什么如此之多的文学名家,都把《陶庵梦忆》视为明代文学、甚至古代散文的代表作呢?

最重要的原因是:这本书的语言,达到了极高的水平。

张岱个人最看重自己的史学功力,他还编撰过一本类似百科全书的文史资料《夜航船》。但从历史政治的思想深度来说,他并不算卓越;从学问上说,他的见识尽管广博,但沾染了明代文人的空疏草率习气,有不少的知识硬伤。其实,最杰出之处,还是在于文学天才。

在本期剩下的时间,我主要为你讲讲《陶庵梦忆》的文字成就。

我们先来简单说一下文学史上的张岱。他在文学史上有个基本定位,就是:集明代公安和竟陵两派散文之大成,超越了此前“小品文”的基本审美和艺术风格。

什么是公安和竟陵呢?这要先从晚明的文化发展说起。晚明是中国古代最后的一个文化开放和思想活跃时期:在思想上,产生了王阳明的“心性论”等思潮,正面挑战严厉刻板的程朱理学。思想自由和江南地区的商业发展结合,表现在生活上,又产生了纵情声色的社会风气;传导到文学,出现了公安、竟陵这两个代表性的文学流派。

这两派都以地名命名。公安派的核心人物,是湖北公安县的袁宏道三兄弟。他们反对明代中期的复古风气,提倡文章要体现“性灵”,重视不拘一格的独创性和流畅清新的文风。竟陵派的代表人物都来自湖北竟陵,他们是继公安派而起的,同样反对复古,但为了体现“神韵”,文字风格大多偏向怪异冷僻,失之于做作。

史景迁在《前朝梦忆》里对当时散文的介绍,还是相当形象的,我不妨为你引述一下,他说:“散文是晚明主要文体之一。讲究文体雅致,竭尽所能雕章琢句,以彰显作者的多才多艺,笔触要敏捷、不拖泥带水,以捕捉飘忽情绪或瞬间刹那,同时利用语气上的对比或急转直下,勾引且震惊读者……能看他人所不能看,感他人说不能感,行文走笔扼要洗练,但也处处旁征博引。”

按照这个标准,张岱就是典范。他的出现,是对公安、竟陵两派取长补短。公安派的袁氏兄弟终究是官员,仍然难以摆脱士大夫做派,比起来张岱来,不够潇洒自如;张岱的语言明快飘逸,又超越了竟陵派的晦涩险僻。从文学脉络上,他继承了明代大才子杨升庵、徐文长的洒脱风度和文学格调,开创出一种新风格和新高度。

他沉重的亡国悲痛,与小品文体例、语言的轻灵形成互补,呈现出前所未有的深沉。从司马迁的《报任安书》开始,中国文学不断出现的“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”的论调,《陶庵梦忆》可以说是又一个范例。

下面,我再尝试通过细读几则书中的文字,和你一起体验一下张岱在历经人世大起大落、大喜大悲之后炼成的文字魔力。

苏轼谈论文章秘诀时说,年轻人写文章文才绚烂,到了成熟阶段,会逐渐趋于平淡。而这种平淡,是绚烂至极的平淡。张岱的文字就是如此,看上去简单,但是绝不乏味。每句话都不难懂,但换个人就写不出来。这是对高超复杂的文字技巧做了减法之后,只留下最精妙、最简洁的核心,才能取得的效果。

《陶庵梦忆》的文字之美,主要靠意会,确实很难言表,几乎没法翻译。我只能尽力而为,选择最明显、最简单的例子。

为什么说不能翻译?我举一篇本书中的文章。张岱的父亲、叔叔都不能喝酒,就有人说他们“尔兄弟奇矣!肉只是吃,不管好吃不好吃。酒只是不吃,不知会吃不会吃。”张岱说这句话很妙,有魏晋风格。后来有人在自己的书里收录了这则轶事,把这句话复述成“张氏兄弟赋性奇哉!肉不论美恶,只是吃;酒不论美恶,只是不吃。”气得张岱大骂作者是点金成铁的乡巴佬,把原本好端端的一句话,写得如此呆板。

原来那句话好在哪儿?念出来后,你应该能感觉出,它是平顺灵活的口语风格,每个短句都很均匀,富有余韵。估计配合当时的江浙方言,会有更独特的音乐性。仅仅从声音表现看,后一句就差很多了:“只是吃”比起“不知会吃不会吃”来,尾音收得很仓促。张岱有极好的语言直觉,根本不容忍稍差一些的表达。这就不只是追求准确了,也是在追求语言表达的唯一性。

有这种自信,张岱的遣词造句,向来不做铺垫,总是单刀直入,一语中的。别人一两百个字才能说清的,他只用二三十个字就可以。比如,他写宁波的日月湖,说“日湖圆,略小,故日之;月湖长,方广,故月之。”日之和月之的意思,是以日命名和以月命名。上下句各用对仗的八个字,就把日月湖的布局、大小、名字来历,关系,说得清清楚楚,自自然然,又很有意境。

他在《西湖梦寻》的序言里自叹生不逢时,“阔别西湖二十八载,然西湖无日不入吾梦中,而梦中之西湖,实未尝一日别余也。”这句话,看起来平凡,却低回婉转,有着说不出的沉痛。

张岱的出口不凡,常常是在讲理和不讲理之间的,品味起来,需要一定的审美直觉。他为一只瓷壶写的铭文是“沐日浴月也,其色泽;哥窑汉玉也,其呼吸;青山白云也,其饮食。”为什么用呼吸来形容瓷器的外形,又说它以青山白云为饮食,这是很奇异的朦胧意象。这段话看上去像妙手偶得,其实下过苦功。张岱自己说,他是把玩了这只壶整整一年,经过反复揣摩,才捕捉到这24个字的。

这些特点,还不是张岱文字的全貌,小品文需要短小精悍,所以他选择这种文字风格。那些需要文字华丽铺排、古色古香的赞、颂或者祭文,他也非常擅长。

时至今日,论散文的表现力,文字的干净洗练和张力,张岱仍是顶尖级的。或者说,他的存在,丰富了我们对中国文字的审美知觉。我前面说,张岱爱国,是因为国家让他所亲历的生活。我们对于中国文字的爱,其中有一份,是张岱带给我们的。

好,关于这本《陶庵梦忆》,就先介绍到这儿,本书的文章都不长,建议你有机会亲自读一下。最后,再来回顾本期要点。

第一, 以“追忆”为主题的文学创作,是中国古典文学的经典意象和重要母题。《陶庵梦忆》是其中的代表作。张岱虽然也写自然山水,但骨子里是一个都市诗人。他以文字形式再现了明末时期繁华的江南都市和热闹的世俗生活。态度是欣赏和留恋,而不是像一些文学批评认为的,是自我忏悔。张岱的性情特点,是无视世俗观念,只以深情真气来评价人、定义人。

第二,《陶庵梦忆》最突出的成就在于语言。张岱集晚明时期的公安、竟陵两派文学之大成,将古代散文写作提升到了新境界。他的语言貌似平淡,却又是绚烂至极的,是汉语美感和表现力的典范。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.以“追忆”为主题的文学创作,是中国古典文学的经典意象和重要母题。《陶庵梦忆》是其中的代表作。

2.张岱是都市诗人,他以文字形式再现了明末时期繁华的江南都市和热闹的世俗生活。

3.《陶庵梦忆》最突出的成就在于语言,张岱集公安、竟陵两派文学之大成,他的语言貌似平淡,却又绚烂至极,是汉语美感和表现力的典范。