《阿Q生命中的六个瞬间》 杨以赛解读

《阿Q生命中的六个瞬间》| 杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”,今天为你解读的书是《阿Q生命中的六个瞬间》。

鲁迅在1921年创作了《阿Q正传》这本小说,他在一个译本的序言中说过,他想要借这本书来写出“一个现代国人的魂灵”,换句话说,他要用这本书来给国人画像。如今来看,鲁迅毫无疑问达成了这一目的,《阿Q正传》成为他传播最广、影响最大的一部作品,阿Q这个人物深深地印刻到了每一个国人心中,直到今天,他还像一面镜子一样,被我们用来比照身边的人和事。当一个人忍不住自我欺骗、回避现实的时候,我们就会说这个人“太阿Q了”。

今天的这本书是一本解读《阿Q正传》的书。作者是汪晖,清华大学人文学院教授,是国内鲁迅研究以及近现代思想史研究领域一位非常重要的学者。他出版有20多本著作,并被翻译成多种语言,在海外也具备一定影响力。2013年,他与被誉为“欧洲最伟大哲学家”的哈贝马斯一起获得了卢卡·帕西奥利奖,这是在国际学术界颇有分量的一个奖项。

《阿Q生命中的六个瞬间》是汪晖关于鲁迅研究的一本力作,它讨论的起点是一个非常有意思的问题,也是一直以来围绕《阿Q正传》的一个争议。那就是阿Q这样一个落后、愚昧、可笑、可恨、可怜,几乎承载了一切国民劣根性的人物,却在小说接近结尾的时候,突然萌生了一个他要参加革命的想法。鲁迅的这一笔让很多学者感到诧异,有学者甚至直言说,这一笔让阿Q人格分裂了 。汪晖就从这个问题入手,带领我们重读《阿Q正传》的文本,既做文学上的分析,也做思想和哲学上的讨论,他找出了阿Q生命中鲜少被人注意到的瞬间,最终向我们揭示,阿Q这个人物可能远比我们想的要复杂和深刻。

好,话不多说,接下来我将分两个部分为你解读这本书。第一部分,我们来回顾一下阿Q的故事,我们通过汪晖梳理出来的六个瞬间来看看阿Q到底是一个怎样的人;第二部分,我们更进一步来讨论,鲁迅究竟要借阿Q这个人物表达什么呢,《阿Q正传》究竟给了我们何种启示。

首先我们回到《阿Q正传》的故事中,来回顾一下鲁迅笔下的阿Q到底是一个怎样的人。在《阿Q正传》第一章,鲁迅就交代说,他不知道这位阿Q姓什么。阿Q自己说他姓赵,和当地的大户赵太爷是本家,但赵太爷给了阿Q一嘴巴,否认了这一点。此外,鲁迅也不知道阿Q来自何方,只知道他住在未庄的土谷祠里,靠给人做短工为生。

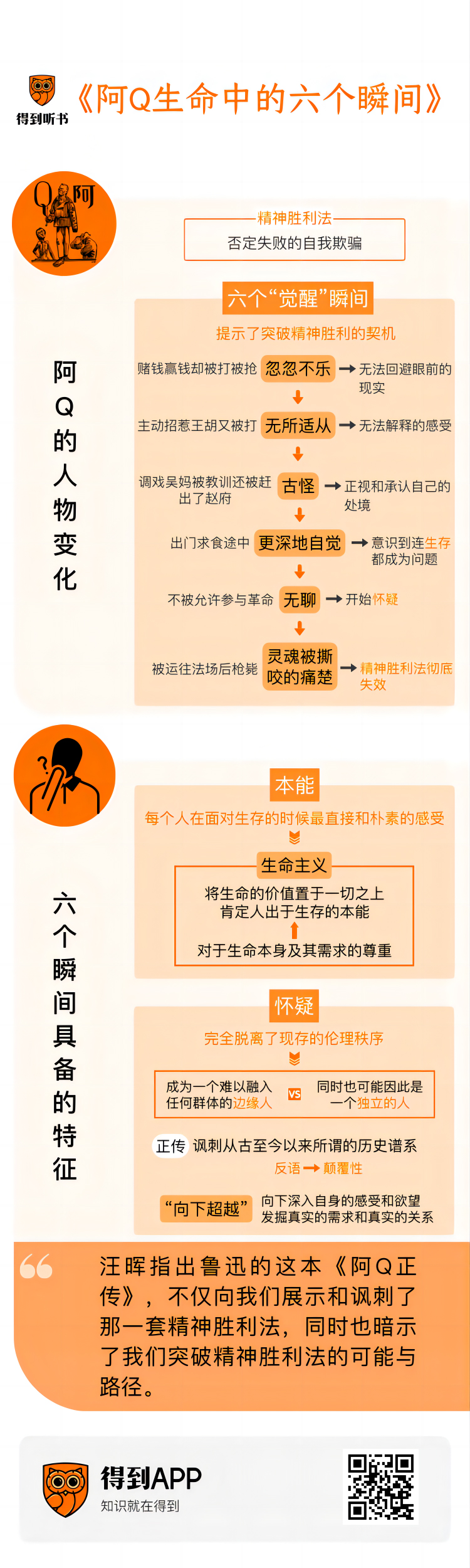

这位阿Q之所以能够引人注意,是因为他那一套“精神上的胜利法”。什么是精神胜利法呢?其实也就是一套否定失败的自我欺骗的本领。比如说当有人说阿Q落魄,阿Q就宣称他“先前阔过”,就因为这一点,阿Q随时都觉得自己高人一等,他瞧不起未庄所有居民,认定他们是“不见世面的可笑的乡下人”;当阿Q被打了,受欺负了,他也丝毫不觉得屈辱,他把这当作儿子打老子,再正常不过了,甚至还因为当了老子,而感到有些心满意足。靠着这套精神胜利法,阿Q合理化了发生在他身上的所有欺凌、剥削、压迫,他因此从不觉得他的生活有什么问题,更不要说为此去做一些改变。

“精神胜利法”是阿Q这个人物最为突出的特征,也是一直以来人们讨论这个人物的重点。任何人在看完阿Q后都会不由自主问自己一句:我是否也曾堕入过这套“精神胜利法”呢?但汪晖注意到了阿Q的另一个面相。他发现阿Q的精神胜利法也有失效的时候,他也有欺骗自己欺骗不下去的时候。回顾阿Q的一生,有六个很少被人注意的瞬间,在这六个瞬间,他展现出一种超越“精神胜利法”的可能,或者说“觉醒”的可能。汪晖认为或许正是这些瞬间将阿Q带向了“革命”。那这到底是一些怎样的瞬间呢?

这第一个瞬间发生在第二章。这一天阿Q又去赌钱了,他难得赢了一回钱,但却因为打架,银元全部被人抢走了。阿Q回到土谷祠,立刻像从前那般调用起“精神胜利法”,说服自己就当是被儿子抢走了,可这一次这个说法却并未起效。鲁迅在这里写道:“说是算被儿子拿去了罢,总还是忽忽不乐;说自己是虫豸罢,也还是忽忽不乐:他这回才有些感到失败的苦痛了。”阿Q为什么忽忽不乐呢?他自己可能都说不清楚,但作为读者的我们其实很清楚,这是因为他无法回避眼前的现实了。如果他感受得再深一点,说不定他就会对这现实做出一定的反应了。但阿Q的忽忽不乐很快就打住了。他连打了自己两个嘴巴,就当是打了别人,心满意足得胜了,然后睡了一觉,醒来后就什么事也没发生一样了。

这之后,阿Q继续像以前一样喝酒、赌钱、在街头闲逛,时不时攀附一下和赵太爷的关系,得意得不行。但直到一年春天,阿Q又被打了。这次被打和以前还不太一样,他是被一个他极其看不起的人打了。这个人叫王胡,头上长了癞子,脸上则长了一圈络腮胡子,被所有人看不顺眼。这天阿Q主动招惹了王胡,骂他毛虫。王胡立马回嘴:“癞皮狗,你骂谁?”阿Q心想这王胡和他比起来是下等人,于是冲他打了一拳。谁知道王胡毫不退让,冲上前,揪住阿Q的辫子,往墙上磕了五下,然后用力一推,将阿Q推出两米远。这下阿Q是什么反应呢?他不是愤怒,不是委屈,鲁迅写的是“他无所适从站在了原地”。这里的“无所适从”和刚刚我们提过的“忽忽不乐”很像,它们都是阿Q无法去做出解释的感受,但这些感受的存在,提示着我们,阿Q可能并不是一个完全僵化、死水一般的人物,用汪晖的话说,他也是一个“活生生的、仍然在发展中的人格,他的身上有一些他自己无法控制的东西在萌动着” 。这是第二个瞬间。

接着故事进入到第四章,阿Q在调戏了静修庵的小尼姑后,开始想女人了。阿Q严守礼教,历来对女人怀有提防,他的一套学说是:“凡尼姑,一定与和尚私通;一个女人在外面走,一定想引诱野男人;一男一女在那里讲话,一定是要有勾当了。”可这次他突然克制不住了。这天,阿Q在赵太爷家舂了一天米,吃过晚饭,坐在厨房吸旱烟,见到赵太爷家唯一的女仆吴妈。吴妈和他聊天,阿Q忽然冲上去跪在了吴妈面前,喊了两句胡话。吴妈被吓到了,大叫着往外跑,很快有人拿着大竹杠来打阿Q了。

教训完后,赵府让阿Q出钱赔罪,并且再不准来赵府索取工钱和布衫。这下,阿Q彻底颜面扫地了,而且还丢掉了自己赖以为生的工作。回到土谷祠,阿Q迎来了又一个他难以解释的瞬间,这是第三个瞬间,鲁迅在这里索性用上了“古怪”这个词,他写阿Q“渐渐觉得世上有些古怪”。而且不像此前的“无所适从”和“忽忽不乐”很快就消散了,这次的“古怪”延续了很长一段时间,以至于阿Q不得不琢磨起这古怪。他觉得这主要源于,一是酒店突然不肯赊他账了,二是管土谷祠的老头突然要赶他走了,三是再没有人来叫他做短工了。在这个瞬间,你会发现阿Q已经不是一种强词夺理式的辩解,生存的本能让他必须正视和承认自己的处境了。正因为这样的正面和承认,阿Q的人格又有了一些变动,就像多米诺骨牌往前又倒了一张。自这之后,鲁迅的叙述风格也相应有了一些变化,用汪晖的话说,他开始有了某种抒情的味道。

一无所有之后,鲁迅写阿Q出门求食。他写到阿Q看到的风景:“村外多是水田,满眼是新秧的嫩绿,夹着几个圆形的活动的黑点,便是耕田的农夫。”阿Q这个人,一直活在他想象的一个世界中,风景与抒情一向与他无关,可这里他却开始向外看了,向外感受了,这进一步说明他在发生一些变化。这一路上,阿Q看见了熟识的酒店,看见熟识的馒头,他本应该停下讨要一些食物,可此刻心里却产生了一个想法,鲁迅写道,他觉得“他所求的不是这类东西,(但)他求的是什么东西,他自己不知道”。在这里阿Q又迎来了一个关键的瞬间,即第四个瞬间,他似乎产生了更深一步的自觉,此前他意识到他连生存都成为问题了,现在他的直觉进一步告诉他,这生存可不再是讨要个馒头或一件长衫那么简单,但到底要怎么做呢,他又并不完全清楚。在第五章结尾,阿Q打定了一个主意,他想要不就进城吧,去远一点的地方看看。

故事由此来到第六章,几个月过去了,阿Q从城里回来了,整个人与先前不大一样了。他穿着新夹袄,腰间挂着一个大大的布包,沉甸甸的,装满了钱币。他向众人说起他在城里的经历,据他说他在一位举人老爷家里帮忙,这位举人声名赫赫,以至于都不用冠姓,一说举人就知道是这户人家。阿Q还用一副司空见惯的语气表示这没什么大不了,他还不满意这份工呢。阿Q越是像这样贬低他这段经历,就越是显出了他的清高和见识,反倒让人更加羡慕了。一时之间,未庄人都争相讨论起阿Q来。

更招人艳羡的是阿Q还卖起了他从城里带回来的好东西,像是布匹衣物、古董器具等,连原先最看不起阿Q的赵太爷一家都忍不住向阿Q打听还有哪些好东西。赵太爷的关注,进一步助长了阿Q在当地的风头,但同时也给阿Q带来了危险。在当地负责给官府办差的地保闻风而来,抢了阿Q的东西,还提出要收取孝敬钱。当地也开始有了很多关于阿Q的闲话,质疑他在城里的经历。阿Q最终索性承认了,这些东西其实都是他和同伙偷来的,而他之所以回了未庄,是因为一次同伙失手,他情急之下逃回来了。这下阿Q好不容易积攒起的名声又破灭了,所有人都知道他不过是一个不敢再偷的小偷罢了。在这一章,鲁迅语气平淡地讲完了阿Q又一次名声扫地的经历,那这次经历对阿Q有什么影响呢?

故事来到第七章,宣统三年九月十四日,也就是1911年11月4日,距离辛亥革命爆发过了不到一个月的时间,未庄当地发生了一件大事。阿Q先前提到的举人老爷的船开进了未庄,据说是来避难的,因为“革命党进城”了。阿Q本来的观点与未庄多数人是一样的,他们死守现存的秩序,对“革命”一类的事情一向是深恶痛绝的。阿Q在城里的时候还见过革命党被杀头,而他和未庄人说起时的评价是“好看”。可这一刻,在经历了上一章与赵太爷暗戳戳的较量后,阿Q听闻革命党进城的消息,他下意识地支持起革命来,他说:“太可恶!太可恨!……便是我,也要投降革命党了。”他甚至禁不住大声嚷道:“造反了!造反了!”

阿Q决心革命,尽管他可能并不知道革命的意涵,但出于他的本能,他认可了这条道路。这个抉择让阿Q又迎来了一段风光时期,未庄人畏惧起他这不屑一顾的势头来了,有钱人家甚至主动来拉拢他了。但这风光并未持续多久,一天阿Q去到静修庵,想到这里闹革命。但阿Q没想到的是假洋鬼子与秀才已经先于他来这里革命了,他们砸了庵里的龙牌,还盗走了观音娘娘的宣德炉。阿Q这下意识到,他在革命这条道路上已经落后了。不久后,在未庄,人人都革命起来了,甚至比起了赛一般,连阿Q最看不起的街头混混小D也开始将辫子盘上头顶。在所有人当中,赵秀才自然是一马当先,他更为主动地去结交革命人士,讨得无限风光。阿Q也开始盘算起来,他想这革命单投降是不行的,盘辫子也是不行的,非得去主动结识革命党不行,可他生平只认识两个革命党,一个是城里见过被杀头的那个,另一个是钱太爷的大儿子,一位“假洋鬼子”。“假洋鬼子”是阿Q给取的蔑称,对准的是那群受了《新青年》感召,学习了西方思想文化,会说洋文的所谓“先进人士”。阿Q当即去了钱府,见到假洋鬼子正和一群人闲谈,他凑上前去,张口想和“洋先生”说话,谁知这洋先生一见到他,扬起手中的棒子,让他滚出去。阿Q挡住头,落荒而逃,他知道他没法再革命了。

到这里,阿Q迎来了他生命中第五个关键瞬间,鲁迅写道:“他似乎从来没有经验过这样的无聊。他对于自己的盘辫子,仿佛也觉得无意味,要侮蔑;为报仇起见,很想立刻放下辫子来,但也没有竟放。”鲁迅用“无聊”二字精妙地概括了阿Q此时的感受。汪晖分析称,这无聊是一种非常复杂的感受,无聊意味着阿Q放弃了从这整件事情中去吸取一些教训或者是意义,甚至更深地去体会的话,这无聊还包含着一丝怀疑的意味,阿Q怀疑起这一切来了。这可以说是一个巨大的觉醒,想想看鲁迅当年写《呐喊》,序言部分说他感到未曾经验的无聊和寂寞,正是这无聊和寂寞最终促就了他的呐喊。当然,阿Q显然未从这无聊中觉悟出更多的东西。不久,他又陷入气急败坏中了,看见赵家被抢却没人叫他一起去“革命”,他越想越气,决定要告假洋鬼子一状,让衙门来杀他的头。

故事由此进入最后一章,赵家被抢四天后,阿Q被当作嫌疑人,被一队警察等一大群人抓到了县城。在审问中,阿Q完全不清楚状况,不知怎么地就被要求签字画押了。他不识字,签不来自己的名字,审判官让他画个圈代替。他连圈都没画圆,他还在为此感到羞愧,却并不知道自己的死期到了。没多久,阿Q就被抬上一辆没有蓬的车运往法场。路边围满了人,阿Q的精神胜利法到这时又蹿出来了,他在想自己应该高声唱几句戏,显示一番志气。但终究是没唱出来。他听到人群中有人像豺狼一般嚎叫了一声,随之他的脑海里不受控地跑进了一些梦一般的画面。他想起四年前,他在山脚遇见一只饿狼,这狼一直不远不近跟着他,盯着他,他感到从来没见过这么可怕的眼睛,穿透了他的皮肉。鲁迅写道,他感到“这些眼睛们似乎连成一气,已经在那里咬他的灵魂”。这时,阿Q想喊“救命”,但也没喊出来,他两眼发黑,倒下了。这里即是阿Q生命中第六个关键瞬间,他体会到了一种比此前的无所适从、无聊要强烈得多的感受。在死亡面前,我们可以说阿Q的精神胜利法彻底失效了,他终于体会到了一种灵魂被撕咬的痛楚。这种痛楚一度让他要呐喊出“救命”这一宣言,但显然这时已经晚了。鲁迅颇为讽刺地将这最后一章的标题取为“大团圆”,他在最后一段写了阿Q之死的后续,在写尽了阿Q的可笑和可恨后,鲁迅在这里写出了一丝阿Q的可怜。他写到人们议论着阿Q的死,他们说,枪毙实在是没有杀头好看,而且这死囚竟然没有唱一句戏,白跟这一趟了。

好,到这里,我们以一种全新的视角重读了一遍《阿Q正传》的文本,或者说重新回顾了阿Q一生的故事。我们会发现,阿Q这个人物其实一直在发生着变化,这些变化并不起眼,并且可能转瞬即逝,但我们不能否认它们对阿Q的人生施加了影响,促使了阿Q某种行动的产生。正因如此,汪晖回应了历来《阿Q正传》的争议,阿Q要革命的念头并不是空穴来风,而是有所脉络的。也是在这个意义上,汪晖说,《阿Q正传》不仅塑造了一个精神胜利法的典型,有强烈的反思性和批判性,《阿Q正传》也通过阿Q这个人物,向我们提示了突破精神胜利的契机,因此也具有明显的建设性。那接下来,我们就来进一步分析,鲁迅借阿Q这个人物还表达出了什么,这建设性体现在哪些地方。

实际上,直白一点来讲,阿Q生命中的六个瞬间,也就是他突破精神胜利法,具备了某种觉醒可能的瞬间。要想知道鲁迅到底是怎么看待突破和觉醒的,我们可以尝试着来分析一下他所塑造的这六个瞬间具备怎样的特征。

这第一个特征,汪晖在书中分析说,无论是忽忽不乐,还是无所适从,还是后面的无聊,你会发现这都来源于阿Q的一种本能。尤其是越往下读,你越能感受到这是阿Q在出于饥饿、出于寒冷、出于性冲动,以及出于死亡的时候,不受控制迸发出来的一些感受。更精炼一点来讲,这是每个人在面对生存的时候最直接和朴素的感受,但可能反倒是这些最直接和朴素的感受,具备我们难以想象到的力量。

讲到这儿,就得讲到鲁迅思想中很重要的一个方面:生命主义。什么是生命主义呢?生命主义的核心是将生命的价值置于一切之上,肯定人出于生存的本能。著名的文学评论家李长之先生曾说,鲁迅的思想没有超出“人得要生存”这种生物学的观念。汪晖说,鲁迅将生命视为一切的前提,从这个角度出发,无论是觉醒,还是革命,都不是遵从某种外在观念,而是对于生命本身及其需求的尊重。

除此之外,第二个值得我们注意的特征是,阿Q的这六个瞬间,不仅是本能的,而且是完全脱离了现存的伦理秩序的。什么意思呢?简单说,精神胜利法生效的关键实际就在于它对于一套纲常伦理的迎合和利用,比如说阿Q一直强调自己的姓氏,强调自己和当地的大户人家有亲戚关系,他用这种方式来维持自己的优越感。但我们前面讲到的这六个瞬间,则完全是有悖于这一套的。比如我们讲到阿Q在不被允许参与革命后,他感到了一种“无聊”。汪晖说,这个“无聊”的本质其实是一种怀疑。阿Q最初顺应社会形势去讨好当地的权贵,之后同样顺应社会形势又去讨好革命党,但这一刻他开始怀疑这一切的意义了。他因此变成了一个难以融入任何群体的边缘人,但同时也可能因此是一个独立的人。

这种“怀疑”甚至可以说是《阿Q正传》的题中之义。鲁迅在小说一开始花了一整章来讲这篇小说为什么要叫《阿Q正传》。他说,阿Q这个人,无名无姓,也不知从何而来,但他却铁了心要给他立传。立什么传呢?不可能是列传,因为大人物才能入列传,阿Q显然是没资格的。不能是自传,因为作者不是阿Q本人。也不能是家传,因为作者和阿Q不是同宗。于是鲁迅生造了“正传”这个词,取自“闲话休题言归正传”。显然,这个“正传”是个反语,他讽刺了从古至今以来那套所谓的历史谱系。凭什么阿Q这个人物不能入传,以及凭什么阿Q的历史就不能算正史?在这个意义上,《阿Q正传》的形式和内容天然包含着一种怀疑,也因为这种怀疑,而具有一种颠覆性。

再进一步说,其实“怀疑”也可以说是鲁迅一生的主题,他对当时的旧民主主义革命,也就是辛亥革命的态度其实也是如此。他曾评价辛亥革命说:“我觉得革命以前,我是做奴隶;革命以后不久,就受了奴隶的骗,变成了他们的奴隶。”这一切都体现出鲁迅始终坚持的怀疑立场,他一直在捍卫的并不是某种观点、主义、运动,他捍卫的是作为人的独立的思考。

好,我们再回到最初的那个问题,到底要怎么去突破精神胜利法,获得自身的觉醒呢?我觉得汪晖的观点总结起来是说,《阿Q正传》激发我们去怀疑一切那些我们可能已经习惯了的话语和秩序,回归到一种生命的直觉和本能。汪晖在书中提出了“向下超越”这个词,什么意思呢?它是说我们不必要向上去迎合,恰恰相反,我们要向下深入我们自身的感受和欲望,从中去发掘我们真实的需求和真实的关系,以及我们究竟想要做出何种改变。

好,到这里这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

第一部分我们重新回顾了《阿Q正传》这本小说,汪晖提示我们阿Q这个人物不简单是一个用来充当典型的模具,他也是一个有感受力,并且时刻在发生变化的人物。在这个基础上,他梳理了六个阿Q生命中重要的瞬间,向我们展示了阿Q是如何一步步走向革命,最终却对革命感到了失望。

第二部分,我们进一步跟随汪晖教授分析了这六个瞬间,它们具有一些共通的特征,首先是它们都来源于一种直觉和本能,是人在直面生存问题时所产生的欲望和感受;其次,它们摆脱了那些顽固的伦理秩序,暗含着一种怀疑的立场。正是基于这两点,汪晖看到了阿Q身上变动、发展着的人格,精妙回答了阿Q为什么会革命的问题。在这个意义上,汪晖指出鲁迅的这本《阿Q正传》,不仅向我们展示和讽刺了那一套精神胜利法,同时也暗示了我们突破精神胜利法的可能与路径。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

阿Q可能并不是一个完全僵化、死水一般的人物,用汪晖的话说,他也是一个“活生生的、仍然在发展中的人格,他的身上有一些他自己无法控制的东西在萌动着” 。

-

汪晖指出鲁迅的这本《阿Q正传》,不仅向我们展示和讽刺了那一套精神胜利法,同时也暗示了我们突破精神胜利法的可能与路径。