《金阁寺》 止庵解读

《金阁寺》| 止庵解读

关于作者

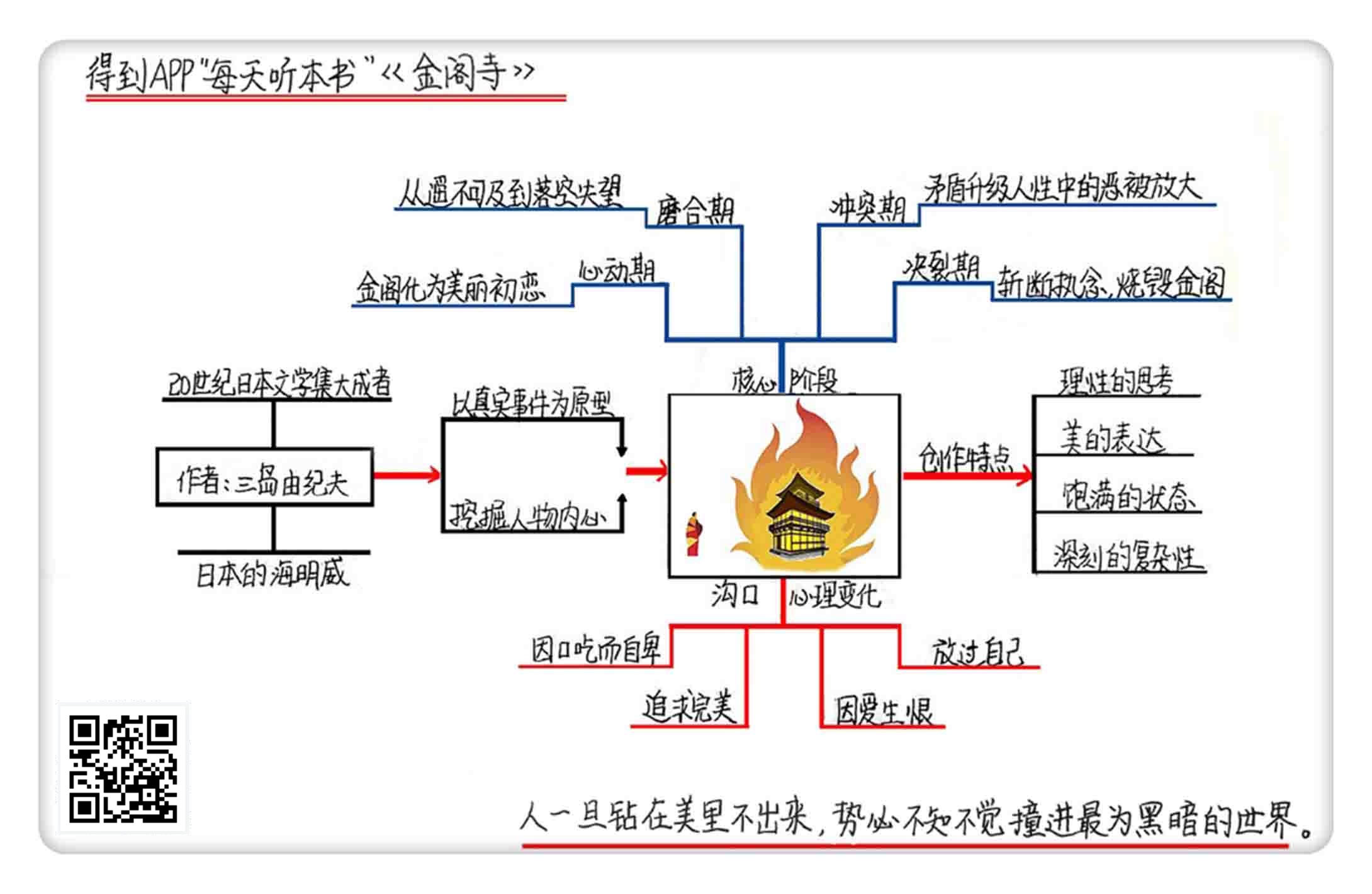

三岛由纪夫出生于1925年,本名平冈公威,是日本当代文学史上首屈一指的作家,被誉为“日本的海明威”。他的作品既有日本文学一贯的细腻柔情,也有其他日本作家身上少见的暴力、鲜血与黑暗。他曾说:“我心之所向是死亡、黑夜和鲜血。”这本《金阁寺》正是三岛一生最重要的作品,把他“追求美,又毁灭美”的特点体现得淋漓尽致。

关于本书

1950年,在金阁寺内修行的一个和尚,突然放了把火将整个金阁烧成灰烬。这件事在当年引起了巨大轰动,一座经历“二战”洗礼都毫发无伤的建筑,居然被人蓄意烧毁了。金阁被烧毁的事件让作家三岛惋惜不已,他萌生了创作的念头,特意跑到金阁寺所在的京都和纵火犯的故乡,做了十分详尽的实地采访,试图通过自己的笔深挖纵火犯行为背后的动机,让读者站在人物的角度去体验这种嫉妒心理是如何一步步变化升级,最终变成纵火行为的全部过程。1956年,小说《金阁寺》正式出版,引起巨大反响。

核心内容

这部小说虚构了一个名叫沟口的口吃和尚,并以他的第一人称视角进行叙述。沟口和金阁的关系总共经历了四个阶段,这四个阶段就很像一段失败的恋爱关系会经历的过程,我们可以把它依次称为:心动期、磨合期、冲突期和决裂期。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是日本作家三岛由纪夫的长篇小说《金阁寺》。

三岛由纪夫出生于1925年,本名平冈公威,是日本当代文学史上首屈一指的作家,也是日本被翻译成外文最多的作家,被誉为“日本的海明威”。他的作品既有日本文学一贯的细腻柔情,也有其他日本作家身上少见的暴力、鲜血与黑暗。他曾说:“我心之所向是死亡、黑夜和鲜血。”而我们今天要解读的小说《金阁寺》,正是三岛一生最重要的作品,把他“追求美,又毁灭美”的特点体现得淋漓尽致。

金阁寺始建于1397年,是一座紧邻池塘修建的日式三层建筑,因为它的外墙用金箔装饰,所以又被叫作“金阁寺”。但你知道吗?我们今天看到的金阁寺其实是个复制品。

1950年,在寺内修行的一个和尚,突然放了把火,将整个金阁寺烧成灰烬。这件事在当年引起了巨大轰动,一座经历“二战”洗礼都毫发无伤的建筑,居然被人蓄意烧毁了。而这个纵火的和尚居然说他之所以烧掉金阁寺,是因为他嫉妒金阁寺的美,必须将其毁灭。1955年金阁寺根据原来的面貌重新修建,后来又经过翻修,成了我们今天所看到的样子。

金阁寺被烧毁的事件让作家三岛惋惜不已,他萌生了创作的念头,特意跑到金阁寺所在的京都和纵火犯的故乡,做了十分详尽的实地采访,试图通过自己的笔深挖纵火犯行为背后的动机,让读者站在人物的角度,去体验这种嫉妒心理是如何一步步变化升级,最终变成纵火行为的全部过程。1956年,小说《金阁寺》正式出版,引起巨大反响。

这部小说虚构了一个名叫沟口的口吃和尚,并以他的第一人称视角进行叙述。沟口从小受父亲的影响,对还未见过的金阁寺产生了幻想和憧憬,后来他从乡下来到金阁寺生活,度过了中学和大学时期。在此期间,他遇到了一些人,经历了战争对人带来的影响,而金阁寺始终如一个见证者,又像一个干预者,不断影响着沟口的内心。最终,沟口无法忍受对金阁寺之美的嫉恨之情,绝望之余,他毅然将金阁寺付之一炬。

日本的文学传统,总是把人生和审美方面的各种感受写得非常细腻、深入,但涉及理性思考时,往往就比较简单,甚至略显单薄,归纳起来,就是“重情弱理”。三岛的作品在这方面与一般日本文学很不一样,他作品的一个重要特点就是感受性和理念性都很强。

在《金阁寺》这部小说里,对金阁寺的描写细腻而感性,主人公沟口不断在感受着金阁寺在各个角度和不同时间的美;同时,沟口从头到尾也在思考金阁寺之美的意义,思考金阁寺与世界,自己与金阁寺和世界的关系。这种思考始终推动着小说的进程,人物充分而饱满的心理变化历程,也有着清晰且富有逻辑的路径。

在以往对《金阁寺》的作品解读中,常常把焦点都放在主角沟口身上,而把金阁寺这个形象的作用给忽略了。但当我们细细去读这部小说时,会有一种奇妙的感觉,三岛笔下的金阁寺,虽然只是一个物体,但它好像被赋予了人的灵魂。所以,我们不妨这样来理解,这部小说的主角实际上有两个,一个是沟口,另一个是金阁寺。

小说通常要描写冲突,这里冲突的双方其实就是沟口与金阁寺。也许你会觉得疑惑,金阁寺又不是人,没有行为能力,怎么能构成冲突的另一方呢。我们来做个形象的比喻,《金阁寺》这部小说,就像一个暗恋者的自白书,这个暗恋者就是沟口,他暗恋的对象就是金阁寺。沟口默默欣赏着金阁寺的美,幻想着与它相处的种种情节,而金阁寺就像多数被暗恋的人一样,对一切毫不知情,甚至从来没跟沟口有过真实接触,但它却实实在在影响了沟口的命运。不管沟口在生活里遇到什么人,经历了什么事,好像一切都与金阁寺脱不开关系。沟口在人生中做出的各种选择,也都受到了金阁寺的影响。

这不就是一个暗恋者的心态吗?虽然对方什么都没做,甚至与你没有半点互动,但你的世界早就被它搅动得翻天覆地。至于暗恋的结果,也有很多种,沟口则选择了最极致的一种,不能拥有,便将它亲手毁灭。

金阁寺虽然是物,不是人,没有行为能力,但它是有力量的。这种力量就源于它的美,而这种美的力量被敏感的沟口感知到了。在这样一种不对等的情感关系中,沟口始终处于下层、仰望的位置,而金阁寺则处于上层,高高在上遥不可及,所以金阁寺的悲剧,就这样一步一步发生了,这样的结局带着一种悲观宿命的色彩。

可以说整本书既是金阁寺的毁灭之路,也是沟口这样一个人的情感毁灭之路。所以,沟口和金阁寺这一对冲突双方的关系变化就是整部小说的核心,当我们理解了这个关系,就可以理解这部作品。小说以时间顺序展开,沟口和金阁寺的关系总共经历了四个阶段。这四个阶段就很像一段失败的恋爱关系会经历的过程,我们可以把它依次称为:心动期、磨合期、冲突期和决裂期。而在此期间出现的一些人物和事件,都是服务于沟口与金阁寺的关系。

我们先来看第一阶段,心动期。

沟口生活在一个偏远的海边城市,他的父亲是一个和尚,在日本,和尚是可以娶妻生子的。沟口的命运早就被家里安排好,父母希望他有一天能当上京都金阁寺的住持。沟口从小就口吃,他没法向世界表达自己,世界也没法接纳他,这是他一生的心理阴影。书里描写到,语言就是打开内心世界与外界之间的钥匙,但沟口的这把钥匙完全生锈了。口吃这件事让他觉得非常自卑和耻辱,这个过早就被世界拒绝的人,在心底也埋下了毁灭和仇恨的种子。口吃和家族传承,使得当和尚是他唯一可以选择的道路,而这也代表了他注定不可能真正融入这个世界。

虽然生理上有缺陷,但沟口并非普通人,口吃这件事反倒让他从小就对美产生了更强烈的渴望和更敏锐的感知力。一方面他追求美,一方面又认为完美是一种威胁。因为在完美面前,所有不完美的东西会被映衬得更加丑陋。

其实这样扭曲的人物设定,在无意间也反映出三岛由纪夫本人的审美。三岛天生身体瘦弱,但他对希腊式的强壮身体非常向往,认为肉体比精神永恒。1955年,30岁的三岛开始去健身房进行大量的运动,希望通过刻苦的体能训练,把自己的美学主张贯彻到身体的每块肌肉上,让自己不再因为肉体的自卑而烦恼。

沟口对金阁寺的印象此时只停留在父亲的描述以及课本的照片上,并没有真正亲眼目睹过金阁寺的面貌,但这并不妨碍他对金阁寺的幻想。小说中,父亲称“人世间再没有比金阁寺更美的东西了。”沟口也认同这一点,以后无论见到什么美好的事物,他都会联想起金阁寺,并用“像金阁寺一样美”来形容它们。

这是一个非常重要的前提,它在沟口的意识里奠定了一个牢固的观念,金阁寺就是美的象征,甚至是沟口想融入而又无法融入的外部世界当中,美的最高点,也是外部世界的支撑点。在生活里受尽了排斥和嘲笑的沟口,仿佛也找到了自己人生的支撑点。这里还有一个细节值得我们注意,在小说中,沟口反复强调,尽管看过金阁寺的照片,但他仍然觉得还是自己想象中的金阁寺更美。这种情形就很像一个情窦初开的少年,迷恋上一个遥不可及的偶像,他拒绝接受真实,只是一味沉浸在自己的幻想中,并反复自我催眠。想象在这个时期高过了现实,这也为他日后的思想和行为,奠定了一个基调。

这时发生了一件事,我们可以把它看成沟口第一次与社会打交道。沟口喜欢上一个叫有为子的美丽姑娘,为了认识对方,还做出了半路拦道的荒唐行为。姑娘十分气愤,于是去了沟口家告状。事发之后,沟口受到了更多的嘲笑,这让他觉得更加羞耻,他甚至恶毒地诅咒姑娘去死。不久后姑娘真的死了,不过与沟口无关,她是先出卖了自己的逃兵情人,然后被情人一枪打死。

有为子的出现,是沟口第一次真正在人世间感受到美。通过书中描写,我们隐约感觉到,假如金阁寺在人世间外化出一个形象,那么它大概就是有为子。沟口对姑娘的感觉很复杂,一开始觉得她高高在上;在得知她出卖情人以后,又感觉在道德的准则上,姑娘似乎瞬间降到了与自己同样的位置,两人之间距离被拉近了;而姑娘被情人杀死之后,死亡又一下把姑娘的形象又拉回到原来的高度,沟口仿佛感到了姑娘的背叛。

这种感觉不就是刚才我们描述过的暗恋的关系吗?沟口从头到尾都在编织着自己与姑娘的爱情之梦,这种关系上的时远时近,也是沟口因为自卑而不断寻找的心理平衡。有为子的事件,其实只是一个伏笔,有着暗喻的意味。沟口与金阁寺幻化在人间的形象,最后落得这般下场,那他与金阁寺之间,又会走向什么样的结局呢?

整个第一阶段,金阁寺始终高高在上,如理想一样遥远且美丽。并且,让沟口心动的,是他幻想中的金阁寺,而非真实存在的那个金阁寺。

第二阶段,是磨合期,沟口亲眼看到了金阁寺,并真实生活在那里。当一个人终于有机会与梦中情人近距离接触的时候,这段时期是最微妙而且患得患失的。

父亲带沟口去金阁寺,想把他托付给住持。在见到了真正的金阁寺以后,沟口内心却是失望的,他是这样说的:“岂止不美,甚至给人一种不调和、不稳定的感觉。所谓美,难道竟是这样不美的东西吗?”沟口的感受是可以理解的,期望越高往往失望越大,并且,当我们为想象的事物投注了极大的情感以后,就很难接受它真实的样貌了。

但沟口在回到家乡以后,又变得辗转反侧,他感到金阁寺在意识中重新复活了。在给父亲的信中,他写道:“你说人世间最美的东西是金阁寺,这是真的。”这与恋爱关系中,距离产生美的道理是一样的。尽管现实与自己的想象存在落差,但分别之后,距离弥补了一切的不美好,反倒让这段关系变得更加令人迷恋。

到家乡没多久后,父亲就去世了,沟口回到了京都,从此彻底在寺庙里安身立命。每天在这里,念书、修禅,这是一种物理距离上的拉近,但心理上,金阁寺与他依然遥远。那么这种心理上的距离,怎么会有了被拉近的可能呢?答案是战争,战争似乎给了沟口最好的契机。

沟口来到寺庙之后,有关空袭的消息不断传来,这是二战最后的阶段,也是最残酷的阶段。在战败的阴影笼罩下,人们终日惶惶,担心身处的城市随时会被轰炸。沟口心里也有不安,但与其他人不同,他想的是假如空袭真的降临,他与金阁寺是否会被一同毁灭。书里写到,金阁寺既然是美的极致,当世界摇摇欲坠即将不存在的时候,为什么金阁寺却还安然无恙呢?这种安然无恙,反倒让他觉得不安。面对这种毁灭,他内心不是抗拒,相反是期待。

这是沟口第一次,把金阁寺与真实世界联系在了一起。战争的存在,使得金阁寺有了被毁灭的可能性,它好像从神坛上走了下来,降低到和自己平等的位置,变成了可以被摧毁的俗世的东西。沟口终于感受到了金阁寺的脆弱性和人间性,如同他当年感到有为子与自己的距离拉近了一样。

此时小说中一个重要人物鹤川出现了。鹤川代表着光明的一面,他单纯善良,毫不介意沟口的口吃。这样的温情,对沟口来说有着净化的作用,消解了沟口的丑陋与恶意,同时也成了沟口同光明世界连接的细线,这份友谊让沟口感到久违的光明与温暖。沟口这样描述鹤川,“他是我的正片,而我是底片。”

没过多久,日本的战败已成事实,而金阁寺最终没有被战争毁灭。这个结果对沟口来说却不是好事,因为他感觉自己与金阁寺的关系又断绝了。如同当年和有为子的关系一样,金阁寺一度与自己如此靠近,但最后又回到遥不可及的位置,沟口再一次感受到背叛的滋味。

第二阶段就像是恋爱中的磨合期,从遥不可及,到物理距离被拉近。此时暗恋的一方又开始渴望心理距离上的拉近,而期待落空以后的失望让人无法接受。这段时期里,有相处的甜蜜,但又埋下了仇恨的种子。

第三阶段是冲突期,当感情关系进入到这个阶段,除了矛盾升级以外,人的精神状态也会发生改变,人性中的恶,也会慢慢被放大。

沟口在读大学预科期间,认识了一个叫柏木的人。与鹤川所代表的光明相反,柏木代表了极致的黑暗与堕落。柏木是个生理上畸形的人,天生足内翻,他的内心与外表同样阴暗丑陋。与沟口一样,柏木也是个被世界和美拒绝的人,但他比沟口要主动,他选择伤害别人和否定一切来获得主动权。他玩弄女性的情感,甚至出手伤人,这些行为仿佛在向世人昭告,他才是那个拒绝世界的人。沟口与鹤川、柏木这三个人物之间的形象定位非常巧妙,如果说鹤川象征着光明、柏木象征着黑暗,那么沟口则是徘徊在黑与白之间的灰色地带。沟口选择靠近柏木而远离鹤川,这个举动也颇有象征意义,这是他选择堕落的开始。

沟口靠近柏木,除了同病相怜之外,他更羡慕柏木那种肆意作恶的能力,当他试图去模仿的时候,发现并不成功。比如柏木带着沟口去结交女性,柏木可以随便与人发生关系,但沟口却在和女生亲热的过程中,突然想到金阁寺,然后就畏缩起来,最后招致女生的白眼。

不久,鹤川意外死亡的消息传来,这对沟口来说是个不小的打击。仿佛当他选择了黑暗,光明就消失了一样。

鹤川死后,沟口变得更加消沉,他逃课、考试不及格,甚至要留级,这使得寺庙的住持对他非常失望。同时,住持私会妓女的秘密又无意中被沟口发现了,这也让两人的关系变得更加尴尬。最后住持亲口对沟口说,他已经决定彻底放弃沟口,也就是说,沟口在寺庙里已经毫无前途和希望可言。

沟口把这一切的错都归结到金阁寺的身上,他说“金阁寺总是出现在女人和我之间、人生和我之间。我的手一触及想抓住的东西,那东西就立即变成灰,展望也完全变化成沙漠。”

沟口感到外部世界又一次严厉拒绝了自己。他从寺庙出走,来到家乡的海边,凝望着大海,感受到蛮荒与萧瑟的力量,这股力量似乎给了他一种启示,一个坚定而可怕的念头,从他的口中说来出来,他说,“我必须烧掉金阁寺。”

小说中,对于沟口这一段心理的描写非常深刻,三岛写到,“有生命的东西不像金阁寺那样具备严密的一次性。”我们可以这样来理解:在这个世界上,有生命的东西是很难被彻底摧毁的,比如春风吹又生的野草,但金阁寺不一样,毁灭了就彻底完了。金阁寺在沟口心里是外部世界美的象征、秩序的体现,代表了既定存在的这个社会。沟口把自己与社会的矛盾转化为自己与金阁寺的矛盾,所以烧毁金阁寺,是想从根本上解决问题,好像只有金阁寺毁灭了,让他产生痛苦的这个世界才能彻底停转。

在这里,我们又看到三岛文学的一个特点:他对日本文学传统既有继承,又有发展。三岛的作品在审美上达到了极高的程度,他笔下的美,有着阴柔的一面,这与他的不少前辈作家是一致的;但他笔下的美还有阳刚的一面,这体现在他笔下的人物不仅仅是被动地感受到美,并且还对此做出了回应。他们既是感受者又是行动者,而在行动的实施过程中,往往又带着极端而暴烈的色彩,有一种赴汤蹈火、玉石俱焚的气势。

第三阶段,是沟口心理变化最大的时期。因爱生恨,这个暗恋的人,终于产生了要毁灭恋爱对象的念头。如他自己所说“假如金阁寺不毁灭,世界会永远压在我的头上。”

第四阶段就是决裂期,当矛盾升级到一定程度,人们会想办法来做个了结,对沟口来说,烧毁金阁寺就是最好的了结。

从老家回来以后,沟口得知了鹤川之死的真相,原来这不是意外而是自杀。而且,鹤川与柏木的私交更好,两个人背着沟口,结成了更牢固的友谊同盟。鹤川善良与光明的形象就此崩塌,沟口感到一种毁灭感,也许这世上从来就不曾有过光明与温暖,黑暗和痛苦才是唯一的真相。同时,朝鲜战争爆发了,这使得包括金阁寺在内的世界似乎又有了被摧毁的可能,沟口意识到,必须尽快动手。

最后的纵火过程,三岛花了大段的篇幅去进行描写,极具美感和震撼力。

沟口本来是打算带着全部家当与金阁寺同归于尽的,但因为第三层舍利殿的门被锁死,他没能进入其中,这好像是金阁寺对他的一种无声的拒绝。在火光冲天的场景中,金阁寺与大火融为一体,反倒产生了一种更为震撼的美,敏锐的沟口再一次感受到金阁寺美的力量。这种力量竟然超越了过往所有的想象和实际感受,金阁寺仿佛在大火中完成了现实与想象的统一,达到了前所未有的顶峰。这种力量,给了沟口无限的压力,他费尽心思想要摧毁的事物,原来是无法被毁灭的存在,反倒由于实体的消亡,而达到了精神上的永恒,所以他做的一切都是徒劳的。

小说的最后写到,沟口掏出了一根香烟,像一个人干完一件事情,常常想到抽支烟歇歇一样,他心里想:我要活下去。这个结局颇带有禅宗思想的意味。寺庙住持曾给沟口讲过两个禅宗的例子,一个是“南泉斩猫”的公案,另一个是“逢佛杀佛”的故事。

“南泉斩猫” 说的是,有两堂的僧人在争夺一只猫,一个叫南泉的和尚看见了,便当着大家的面把这只猫给杀掉了。另一个叫赵州的和尚从外面回来,得知刚才的经过之后,就把鞋子脱掉,顶在自己头上走了出去。南泉对赵州感叹:“如果你今天在场,也许猫就得救了。”

这是个历史上有名的公案,我们不妨这样来理解:僧人因为猫而起了争执,在南泉看来,猫是争执的来源,是一种妄念,只要把猫杀了,妄念就能破除。此时猫变成了一个具有象征性的东西,换到我们实际生活里,这个妄念也许是钱、权力等等。但是在赵州看来,把妄念归结到一个具体事物上,并试图予以破除,这种想法本身也是一种妄念。对于这种妄念,也要加以破除。赵州把穿在脚上的鞋顶在脑袋上,看起来很荒谬,但实际上他想表达的是,一切都无所谓,有没有争执、杀不杀猫,这些全都不重要,这样才能真正破除妄念。

“逢佛杀佛”这句话,取自于《临济录》的一段。临济禅师在一次参禅中,看见众僧虽然在大声念经,但一心一意的人却不多。于是,他大叫一声:逢佛杀佛,逢祖杀祖。“逢佛杀佛”不是我们字面上理解的“所向无敌”“格杀勿论”的意思,临济禅师是在说,这世上没什么是不能超越的,不要把自己局限在某个地方或者某个阶段,哪怕拦在你面前的是佛祖,也不能成为你的阻碍。所以,众僧在片刻安静之后,终于进入到了参禅的状态,也领悟到,其实参禅的目的比参禅本身这个动作更为重要。

我们把“南泉斩猫”和“逢佛杀佛”结合来看。南泉用杀猫来平息争执,这是一层超越,赵州头顶着鞋出去,根本无视争端和杀猫,这是否定了南泉行为的又一次超越。我们可以认为“南泉斩猫”就是一种“逢佛杀佛”的行为,而“逢佛杀佛”更强调一种无限性,这种破除不是一次两次,而是永无止境的,但凡有“破除”的念头,之后就必要跟随一个新的“破除”来推翻前者。唯有这样,才能不断地接近真正的、永远的超脱。

金阁寺之于沟口就像猫之于那些僧人,他先是把金阁寺烧毁,以为斩断了自己的执念,在金阁寺被毁以后,他又感到了徒劳和无力。这才明白,烧毁金阁寺并不能解决根本的问题,他的执念才是让他痛苦的根源,所以他最后选择放过自己,活了下来。沟口最终其实也完成了“逢佛杀佛”的行为。

除了之前我们提到过的极具美感和充满理性思考之外,三岛的作品总体还呈现出一种复杂性。这种复杂性体现在方方面面,比如情节的建构、人物的刻画,还有思想的深度。读他的作品,你会深深感受到,无论是微观的、宏观的、阴柔的、阳刚的、温柔的、暴烈的、感性的、观念的,这些特质在他的文学里全都有所体现。

读三岛的作品,你会感受到作者状态非常饱满,显得极其自信。《金阁寺》这部作品从头到尾一气呵成、淋漓尽致,中间没有气弱的地方。三岛通过对金阁寺之美的极致表达,也让人们对这座建筑充满了怀念和赞美之情,这部小说,也可以看作是对金阁寺最盛大的祭奠和礼赞。

三岛对纯粹有着近乎偏执的爱,他把最完美的词汇留给了作品中最纯粹的人物,又抱着近乎自我毁灭的决心,将他们一个个推向毁灭的深渊。这种怪异的审美最终改变了三岛的人生轨迹。1970年,45岁的三岛由纪夫在匆匆写完人生最后一部作品《丰饶之海》后切腹自杀。对于这个结局,诺贝尔文学奖得主莫言用了这样一段话来评价,他说:三岛由纪夫的自杀是一个极其成功、代价昂贵的大广告。从他的头颅落地那一刻起,一道血光就把他的全部的文学和他的整个的人生照亮了。从此三岛和三岛的文学永垂不朽。

最后,我们再来回顾一下今天内容里的知识点:

1、金阁寺是日本著名的寺庙建筑,1950年一个僧人以“嫉妒”之名将其付之一炬,我们今天所见的金阁寺其实是后来重建的产物。三岛由纪夫惋惜金阁寺的毁灭,并以真实事件为原型,创作了长篇小说《金阁寺》。

2、在小说中,三岛深挖了人物行为背后的动机,我们可以站在人物的角度,去体验这种嫉妒心理是如何一步步变化升级,最终变成纵火行为的全部过程。三岛不仅为人物找到了心理依撑,也给他的行为赋予了美学上的意义。

3、以往的解读中,人们忽略了金阁寺这个形象的作用。在本期解读中,我们将主人公沟口与金阁寺看成小说中矛盾冲突的双方,将双方的关系变化视为整部小说的核心。

4、通过《金阁寺》,我们可以总结出作家三岛由纪夫的创作特点。三岛的作品充满了理性的思考与美的表达,整体呈现饱满的状态和深刻的复杂性,这也使得他成为二十世纪日本文学的集大成代表人物。

5、金阁寺与三岛由纪夫是互相成就的典范,作者通过《金阁寺》这部作品获得了极大成就,而金阁寺这个建筑也因为小说的出现,在人们心里得到了永恒的生命力。三岛本人也是个传奇,他切腹自杀的行为被看成是一个艺术时代结束的标志。

撰稿:止庵 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.三岛的作品充满了理性的思考与美的表达,整体呈现饱满的状态和深刻的复杂性,这也使得他成为二十世纪日本文学的集大成代表人物。

2.在小说中,三岛深挖了人物行为背后的动机,不仅为人物找到了心理依撑,也给他的行为赋予了美学上的意义。

3.金阁寺与三岛由纪夫是互相成就的典范,作者通过《金阁寺》这部作品获得了极大成就,而金阁寺这个建筑也因为小说的出现,在人们心里得到了永恒的生命力。