《逝年如水》 贾行家解读

《逝年如水》|贾行家解读

关于作者

周有光,著名语言学家,经济学家,思想家。早年研究经济学,担任高校经济学教授,银行高管。后来从事语言文字研究,对中国语文现代化的理论和实践做了全面科学的阐释,是中国“汉语拼音之父”。

关于本书

本书是周有光百岁时,亲自讲述和审定的回忆录。他从家庭身世谈起,通过亲身经历的大量情节故事,细述中国百年历史的变故。内容覆盖家庭、教育、国家、社会、战争、经济、文化、爱情、晚年生活等内容。不仅讲述了一段漫长的中国近现代知识分子的传奇命运,也打开了个人命运与中国百年近现代史交织的时空画卷,让更多人由他的洞见,看到历史变革的真相和脉络。

核心内容

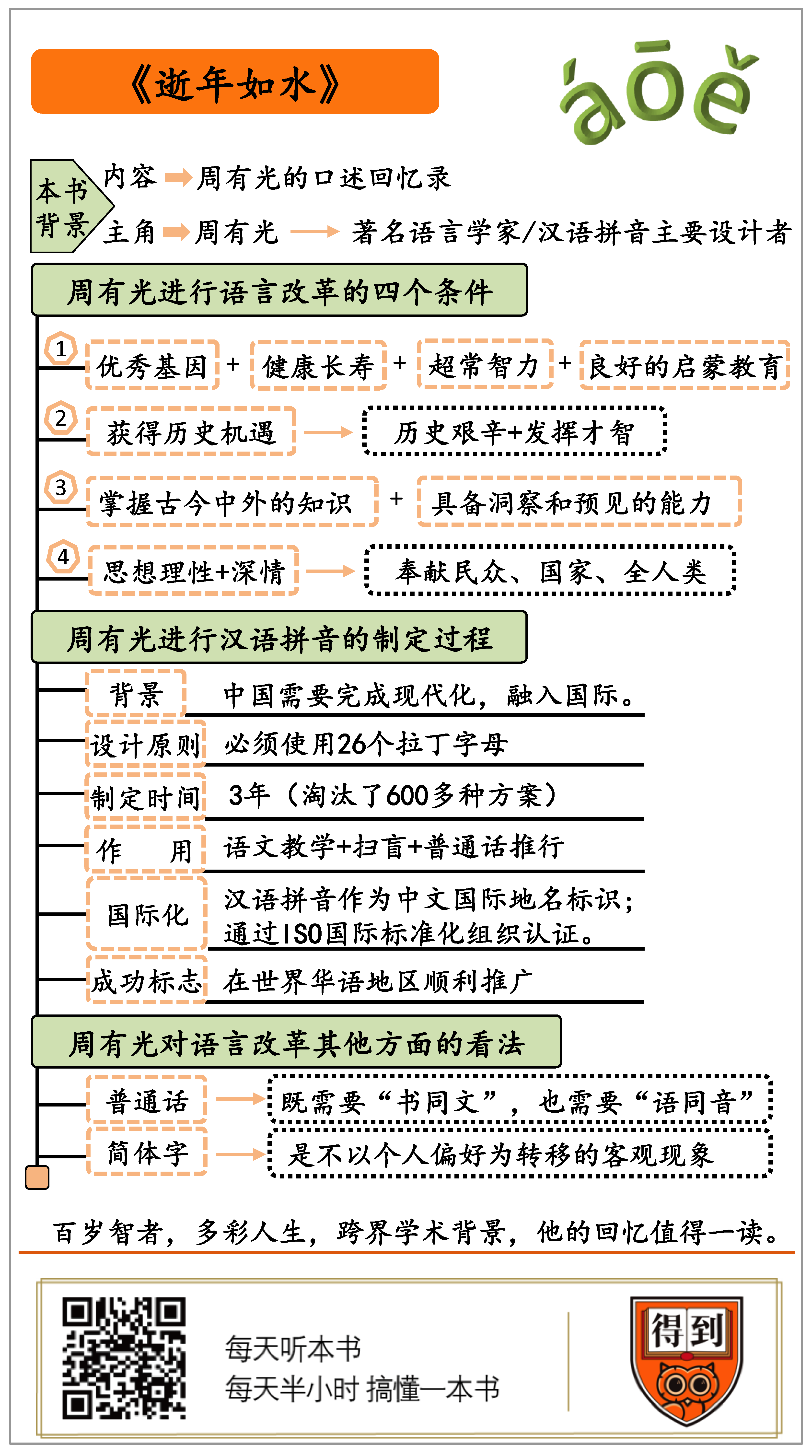

本书思想核心是:成就周有光这样跨界而历史功绩深远的事业,要同时具备四个方面的条件:要有优秀的遗传基因,健康长寿,智力超常,自幼接受良好而全面的教育。要获得历史机遇,既历尽艰辛,又能发挥才智。要掌握古今中外的知识,具备洞察和预见的能力。还要本人在大彻大悟之后,能奉献于民众、国家和全人类。周有光的人生,就同时满足这四点。

关于文字改革,他认为:现代文字改革的趋势,是不以个人偏好为转移的客观现象。在全球化时代,全世界的人都生活在双文化中,既在利用国际现代文化,也要继承和利用本国传统文化。传统文化会一直存在下去,有的部分会萎缩,有的部分会发展,这是自身规律,和国际现代文化本身是没有矛盾的。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书叫《逝年如水》,是学者周有光的口述回忆录。

周有光是著名的语言学家、汉语拼音的主要设计者。此外,他还有好多的传奇话题,我先举三点:第一是他的长寿。他生于1906年1月13日,去世于2017年1月14日,享年111岁。吉尼斯世界纪录认证的全球最长寿老人是117岁。长寿还不是最难得的,他年近九十才退休,百岁后依然头脑清晰、思维深邃,历史学家余英时评价他的晚年著作“丝毫不显衰老,真是人间的一大奇迹”。第二是他的婚姻。我们知道,民国时代最广为人知的名门闺秀是林徽因和合肥张家四姐妹,周有光的妻子就是张家二女儿张允和。自然,他也是那些民国传奇故事里的一员。第三就是周有光的成就远远不止语言学。在45岁以前,他是国内很有影响的经济学家、金融家,在复旦大学、上海财经学院等高校担任过经济学教授,在大陆、香港和美国等地的银行担任过高管。此外,他还是中文版简明《不列颠百科全书》的编审和主要译者。

一位百岁的睿智学者,有这样多彩的人生传奇,跨界的学术背景,他的回忆肯定值得一听。同时,从纵向的时间来说,周有光经历的这一个多世纪,是中国最多灾多难、发展变化最剧烈的年代。凡是从那时过来的人,都可以说是饱经风霜。这期间中国的主要历史事件,周有光不仅“全赶上了”,还经常是参与者。从周恩来、宋庆龄、陈毅等政治人物,到爱因斯坦、胡适、老舍等文化名人,都和他有人生交集。

这也带来一个问题:在二十几分钟里,用一条时间线来讲他的漫长人生,会显得分散,错过书里的一些亮点。所以,我把他的那些精彩的人生侧面,汇集到文字改革这件重要事业上来——这既是推动一件中国走进现代的大事,也和我们每个人的生活有关。你可以听完这期音频,再来细读他的传记和作品。

在第一部分,我为你重点讲讲:设计拼音这件事,为什么适合由经济学家周有光来做?晚年时,他对于人生,对于中国,有哪些感悟和思考?在第二部分,我们来说说汉语拼音是怎么制定和推广的,对文字改革这件众说纷纭的事儿,周有光又是怎么看的?

如果我们从汉语拼音这个结果的角度去看周有光的人生,会产生这么一种感觉:他差不多是为了改革文字而生的人。著名学者葛剑雄在为周有光祝寿时写过一段话,大意是:天之降大任于斯人,必须同时具备四个方面的条件。周先生不仅具备,还创造了新的记录。这四个条件,不只包括眼界和能力,也包括了人生历练和胸怀。

第一个条件是“有优秀的遗传基因,健康长寿,智力超常,自幼接受良好而全面的教育”。周有光原名周耀平,祖籍江苏常州。他的曾祖父是清代常州历史上的名人,开过很多家纺织厂,在太平天国时期,他把全部家产用来守卫常州城,在常州攻陷时投水而死。周家此后虽然败落了,但一直有重视教育的家风,能和当地的大知识分子家族通婚。周有光的父亲办过学校,祖母的文化修养很高,能写打官司的状子。

周有光接受了传统到现代的完整教育,他读的旧式学馆和新式中学,都是江苏最好的。在他的回忆里,从来没有提过自己的智力如何高,我们只能读出来:没有他感到困难的考试。他报考的大学是当时上海最有名也最难考的圣约翰大学。这是所教会学校,入学考试和现在的高考完全不一样:考试连考6天,每天考6小时,几乎完全使用英文。考试范围是公开的,不怕你作弊,因为就是不停地写也很难全答完。而且也没有固定名额,必须达到七十分的基准线才收。

周有光在圣约翰主修的是经济学,但一进学校就对语言学产生了兴趣。他发现,像圣约翰这样大的一所名校,总务部只有几个人,就能保证运转良好。他分析,这是因为学校除了中国文学和历史课,其他学科和场合都用英文。字母化的管理比用汉字管理的效率要高很多,他发现,原来生活的速度是随着语言而改变的。

他在圣约翰学到的另一件事是自学和独立思考。一个英国教师问他们:“你们天天看报,是怎么看的?”学生们回答:"看报就是看报啊。”教师说:“每天看报要先问自己‘今天的消息哪条最重要?’然后问自己‘为什么重要?’接着再问‘这条消息的背景自己知道不知道?’不知道的话,就赶快去查书,查书要首先查百科全书。”周有光的自学习惯,是从这时候开始培养的。他说,大学如果只培养专门人才,对国家的文化发展没有好处。大学毕业生不应该是专家,而应该是受过完整的通识教育、也就是“博雅教育”的人。通识教育培养的是独立思考和逻辑思维能力。在那个时代,掌握通识要先学外语,但外语只是基础工具,并不等于知识。

我们今天听不到这所圣约翰大学了。1925年,在周有光大学二年级时,上海发生了“五卅”工人运动,全体中国教师和大部分中国学生不满校方的帝国主义立场,一起离校,另外成立了光华大学,也就是华东师范大学和西南财经大学的前身。从那以后,周有光就去了光华大学,而且毕业后留校任教。几年后,他临时决定去日本留学,仓促地学了一段日语,又考进了最难考的京都帝国大学。

在周有光的“学霸”人生里,智力、系统教育和自学三者缺一不可。接下来,我们再来说他为自己的经济学和语言学事业准备的第二个条件,是“获得历史机遇,既历尽艰辛,又能发挥才智”。

下面,咱们先说周有光的个人家庭生活。在27岁这年,他和交往多年的张允和结婚。合肥张家是民国时代的望族,张家四姐妹的父亲张吉友是著名教育家。他的观念很超前,家训是不为儿女留财产,只给他们最好的教育,而且还完全不干涉子女婚姻。张家四姐妹都才貌出众,每个人的婚恋都是一时之间的轰动话题。我们知道,张家三妹张兆和的丈夫是沈从文,而大姐张元和嫁给了一位昆曲演员。张允和从学生时代就受人瞩目,照片做过《良友》画报封面,这相当于在今天上了《时尚》或者《VOGUE》杂志封面。她看中的是儒雅沉稳的周有光。此后,他们相濡以沫七十年,不过,这段历史佳话却并不轻松,他们此后生活,岂止是“历尽艰辛”。单是抗战爆发以后的八年里,按照张允和传记中摘录的日记,就经过了“大搬家十次,小搬家二十次”。周有光全家陆续辗转到四川,经历了数不清的轰炸、被盗和火灾,家产几次荡然无存。因为后方医疗条件差,他们的女儿夭折了,儿子又中过流弹。

不过,周有光也确实找到了发挥才智的机会。他没有一直呆在学院和书斋里,他从日本留学归国以后,一面在大学教书,一面在江苏银行任职。还参加了上海金融界、知识界高层人士组成的救国会,利用银行的资源为延安方面提供金融帮助。抗战爆发以后,他所在的部门叫农本局,这是个保障后方粮食、棉花生产的金融部门,负责统筹规划抗战物资运输。他本人负责整个四川几十个金库的工作。抗战时期的物资工作最讲效率,周有光用布缝了一个有很多小口袋的“鱼鳞册”,每个口袋里都放着很多小卡片,记载着各地的金融数据。总部打电话过来询问,他立刻就告诉对方。人家很奇怪,说你还是慢慢查清楚了再告诉我,不要记错了。他说不会错,我都有记录。抗战胜利以后,周有光被派到美国和香港的银行任职,业余时间做文字学研究。

建国以后,他也是这么作经济研究的。他把报纸新闻里的零星数据集中起来,整理成表,按照公式来推算其他数据。他的学术文章发表以后,专门有人来调查他是从哪里搞到的内部数据,周有光回答说这都是公开资料,是可以用统计学方法算出来的。

抗战胜利之后,周有光感受到:日本侵华带给中国的一大伤害,是造成了国内与外界的隔断。战前,上海这样的沿海大城市,其实和纽约的差距并不大,信息和时尚是同步的。但八年之后就全方位落后了,学术研究也落下了很多。他在美国任职时,美国经济学界的主流理论是凯恩斯的“新经济学”,也就是以统计学为基础、通过定量测量和实证来研究经济问题。而中国真正接触这一套理论,则是在三十多年之后。周有光是当时国内少有的几位了解新经济学的学者,但他回国以后,不能在上海的高校课堂上去讲美国的经济学理论。反而是转行做语言改革,沿用了自己受到的科学思维训练。

下面,我们再来说周有光搞文字改革的第三个条件:是“掌握古今中外的知识,具备洞察和预见的能力”。我主要为你介绍一下他思考问题的方式。周有光对近现代中国社会的判断是:“这是一个勉强进入现代,而又恋恋不舍古代的社会。”要规范一种和它适应的语言工具,既要了解现代社会,又要通晓传统文化。我得强调一下,这本回忆录是根据周有光1996年的谈话录音整理出来的,他当时是91岁,也就是说,这是一个九十岁的老人在二十多年前随口对朋友说的。咱们得知道这个背景,才能感受到他思维的超前水平。

在五十年代研究经济问题时,周有光写过一篇专栏文章,讨论中国的资源问题。有种常见的说法是:中国是资源贫困型的国家。他认为这个说法不准确,资源多少,和人的知识技术水平有关,有多少知识,就能开发多少资源。比如,人不会利用煤炭、石油的时候,煤和石油就不是资源。

在回忆时,周有光说:我在美国旅游时主要看经济建设,不看名胜古迹,美国也没有什么名胜古迹。我很关注美国的铁路,美国几乎没有一个县一个镇不通铁路。美国是公路之国,但“铁路时代”照样在发挥作用。中国的铁路使用是不充分的——当然,这指的是上世纪九十年代。计划基础建设的步骤时,要是弄错了什么放在前面、什么放在后面,会对国家造成很大损害。如果不先建设一个铁路国家,而先建设一个公路国家,这不符合经济发展规律。中国首先该建立一个铁路网,这个铁路网需要一个“T”字铁路做基础,也就是一条滨海大铁路,一条滨江大铁路。滨海就是东部海岸线;“滨江”是沿长江建造铁路,从上海建到重庆,还要延长到成都。长江已经有航道运输了,为什么还要建一条铁路?因为轮船的运输量太小。要有一条铁路把沿江的好地方连接起来,经济才可以大发展。抗战时期他在四川,就一再感叹中国的东部和西部没有连通,所谓“天府之国”是封闭的。

这些当年的想法,如今基本实现了,这也说明了周有光的预见能力。那么,这些经济观点和文字改革有什么关系呢?我举个最简单的例子吧:铁路网复杂的管理和编组,参与国际建设,用的都是拼音组成的地名和代码。这类应用,在周有光当初的设计里就考虑到了。在谈论金融问题时,他也预见到了电子货币是国际金融的必然趋势,不过,他倒是没想到中国会在移动支付等方面领先。

下面,我们再来说成就事业的第四个条件,是“本人在大彻大悟之后,能奉献于民众、国家和全人类”,这可以说是精神动力。周有光的思想非常理性,同时又是个有深情的人。我先来说他的个人情感,他的妻子张充和在2002年去世,享年93岁,这一年周有光96岁。在104岁时,周有光写过一篇散文,追忆他们的晚年生活时说:“(那时)我同老伴每天并坐,红茶咖啡、举杯齐眉,如此度过了我们的恬静晚年。小辈戏说我们是两老无猜。老伴去世后,两椅一几换成一个沙发,我每晚在沙发上屈腿过夜,不再回到卧室去睡觉。”他的悲哀是敏感、内敛而持久的。

对于国家和社会,他也抱有深沉的情怀。新中国成立时,周有光在华尔街工作,有很多人劝他留在美国。对金融行业来说,战后的美国有大把的赚钱机会。周有光并没有什么壮怀激烈的话,只是说:留在美国的话,想对社会、对学术有所贡献,很困难,美国已经高度发达,而且人才济济。唯一的好处就是生活过得好,这没有多大意义。只能独善其身,不能兼济天下。中国经过八年抗战,被破坏得非常厉害,需要学习西方文化,经济建设也有很多工作可做。我希望为国家做点事情。还有一个原因,就是我的母亲不肯到美国来,我不愿意和她长期分开。

即便后来被下放宁夏干校劳动,他也还在观察思考怎么开发当地农作物的经济效益,帮助农民脱贫。在很多文章里,周有光都回忆那时候的一件事,他和文字学家林汉达看守高粱地时,讨论的还是国家语文的改革。林汉达说,成语“揠苗助长”的“揠”字,群众不认识,应该改成“拔苗助长”。“遗孀”这个词绝大多数人不懂,一般的词典也不收录,但报纸还在用,也不正常。他俩认为语文大众化的目标是:通俗化、口语化和规范化,内容上要有知识性、进步性和启发性。声音越来越响,像是在对着一万多株高粱演讲。这一年,周有光65岁,林汉达71岁,他们下放时,按要求是永远不许回城的。

周有光的天生禀赋、丰富的学识和开阔的视野以及他的家国情怀汇聚起来,集中在汉语拼音这件事上。接下来的第二部分内容,咱们就来说说关于文字改革的话题。

不管在什么时代,管理一个广大地域的多民族国家,首先做的都是书同文、车同轨,何况当时的中国需要完成现代化,融入国际。1955年,周有光是由周恩来总理点名参加文字改革工作的。他们在重庆时期就认识了,周恩来早就知道周有光精通中、英、法、日四种语言,还出版过拼音文字研究的著作。

我们今天把汉语拼音当做一件最基本、最自然不过的语言工具,这是因为它简便好用、普及度高,但我们并不知道背后斟酌和放弃过多少种方案。制定拼音不是看起来那么简单的,它使用的学科叫字母学,在当时的中国,搞文字学的多,但只有周有光等少数几个人懂字母学。

该用什么字母也有争议。出于政治考虑,有的人主张用俄文字母编制拼音。也有人说:中国有五千年文明,凭什么不自己造一套字母出来?这种想法也很容易引起共鸣。而周有光的设计原则是:不能用新字母。必须使用26个拉丁字母,也就是罗马字母,为什么呢?因为拉丁字母是国际上最通行的字母,便于与发达国家的文化和经济往来。如果采用新字母,连电报都没法往国外打:你可以自己造新电报打字机,不能叫外国也跟着你造新机器吧?另外,还有一个原因我后面会说到。

《汉语拼音方案》的制定历程前后一共进行了三年,先后淘汰了600多种方案。周有光说,为这26个字母干3年是值得的。直到今天,还有人对拼音方案提意见,但其实没有出现新问题,都在那三年里都推敲过了。假如当初留下了想不到的漏洞,再要弥补就很麻烦了。

汉语拼音除了在国内用于语文教学、扫盲和普通话推广,还有一个重要的国际化过程。在五六十年代,中国搞了一套拼音系统,国际上并不知道,外文对中国名词的注音,用的还是英国人威妥玛制定的拼音方案。威妥玛方案有很多使用问题,简单地说,它是给西方人用的,不是给中国人用的。1977年,联合国地名国际标准化会议通过了以汉语拼音作为中文国际地名标识的方案,这是中国文字国际化的重要一步。它有多重要呢?我先讲个这几年历史研究界的笑话,有本书里出现了一个历史人物“常凯申”,较真的读者不知道这是谁,就去查引用的英文原文,原来就是威妥玛拼音的蒋介石。类似的差错,还有把孟子翻译成“门修斯”的。这要是出在国际间的交通、法律或者邮政行业里,问题就更严重了。

拼音国际化的另一件大事,是通过ISO国际标准化组织的认证。这件事是周有光亲自到法国经办完成的。从1979年开始,他用4年时间完成了ISO技术委员会的认证工作,让汉语拼音取代了台湾方面的方案。按当时的规定,他不能带一块钱人民币,也不能换外汇,是身无分文上的飞机;在国外的稿费也需要上缴,回国时只能买相当于人民币20元的私人物品,他买了一条低价处理的尼龙床单,颜色是张允和最喜欢的绿色,这条床单他们铺了很多年。

汉语拼音的成功,有一个标志,就是它在世界华语地区顺利推广。周有光当年主张使用拉丁字母,就是考虑到了向东南亚的普及问题,这些国家使用英文,不可能接受俄语字母。今天,新加坡的中文教育就是使用大陆的简化字和《汉语拼音方案》,新加坡将中文称为华语。在一次国际语言会议上,一位新加坡代表说:政治会有发展,但语言不会轻易变化,华语的根子在中国大陆,所以新加坡要跟着大陆走。在实际应用和教学里,他们认为简化字相对繁体字更容易使用,汉语拼音也比其他拼音方案要科学。

你看,我们幼儿园就开始学的汉语拼音,背后有很复杂的设计和推广,而且意义重大,应用广泛。我们最后再来谈一个问题:汉语拼音的功绩是比较公认的,这也因为它是一种辅助工具,并没有取代汉字本身。至于中国语言改革的其他方面,比如简化字和方言等问题,就一直有各种各样的争议了。那么,最有发言权的周有光又是怎么看的呢?

语文的规范和演变,几千年来一直就没有停止过。中国语文的现代化运动,不同的阶段有不同的重点,成功和失败经验都有。

我们先来说方言和普通话的问题。周有光说,语文改革的方向是既需要“书同文”,也需要“语同音”。周有光讲过一件轶事:他的连襟三妹夫沈从文是湖南凤凰人,口音很浓重。周有光对沈从文的妻子张兆和说:“从文的话,我有两成听不懂”,张兆和说“我比你强,我只有一成听不懂”。几十年的夫妻尚且有这样的沟通障碍,“语同音”实在是有必要的。制定和推广普通话的工作,民国时代做得不彻底,但留下了一个经验:语音的标准不仅要统一,而且不能人为设计,要采用一种实际中存在的语音。所以,普通话才确定以中等程度的北京语音作为基准。

我们再来说文字,周有光搞经济学和语言学,持的是想同的遵从客观规律的科学态度。他认为:凡是文明古国,都出现过书面语的文言和口语白话的矛盾。现代化进程里,“言文一致”的趋势是不以个人偏好为转移的客观现象。对于简化字的客观效果,现在还不能下完整结论。至少,它的步子还不算大的。日文就从汉字为主过渡到假名为主的,而越南等国家的文字改革,直接就用拼音取代了汉字。

有人担心简化字会破坏传统文化。但汉字在古代就经历过简化,比如从篆书到隶书的“隶变”。通行很久的草书和行书,也是简化的汉字。有人说简化汉字不利于保护书法艺术。其实古代书法家也常写简体字,王羲之的《兰亭序》里有三分之一的简化字。欧阳询的《九成宫》里有六分之一的简化字,古人也并不认为简化和书法有矛盾。

周有光认为:在全球化时代,全世界的人都生活在双文化中,既在利用国际现代文化,也要继承和利用本国传统文化。传统文化会一直存在下去,有的部分会萎缩,有的部分会发展,这是自身规律,和国际现代文化本身是没有矛盾的。

对一个国家来说,文字改革是牵一发动全身的,也事关每个人,对它进行充分讨论很有必要。这类问题,我会在为你解读的另一本书《文言和白话》里和你继续讨论。在今天这本《逝年如水》里,我们看到:新中国在文字改革的基础时期,拥有周有光这样一位智力超常;拥有良好教育背景和有广博文化视野;既历经艰辛,又获得了历史机遇;同时还具备奉献于民众国家情怀的学者,完成文字设计和国际标准化的大事,真是幸运。

如果对我们的生活加以审视的话,每件看上去普普通通的事物,背后都有着周有光这样的人物。他们为工具和器物赋予思想和智能,无论是否留下姓名,都让这个客观实在世界充满了人格的灵性和光辉。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

-

成就周有光这样跨界而历史功绩深远的事业,要同时具备四个方面的条件:要有良好而全面的教育,要获得历史机遇,要掌握古今中外的知识,具备洞察和预见的能力,还要本人在大彻大悟之后,能奉献于民众、国家和全人类。

-

在全球化时代,全世界的人都生活在双文化中,既在利用国际现代文化,也要继承和利用本国传统文化。