《赎罪》 黄昱宁工作室解读

《赎罪》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

伊恩·麦克尤恩,英国作家,本科毕业于布莱顿的苏塞克斯大学,于东英吉利大学取得硕士学位。从1974年开始,麦克尤恩在伦敦定居,次年发表的第一部中短篇集就得到了毛姆文学奖,此后他的创作生涯便与各类奖项的入围名单互相交织,其中,《阿姆斯特丹》获布克奖,《时间中的孩子》获惠特布莱德奖,《赎罪》获全美书评人协会奖。近年来,随着麦克尤恩在主流文学圈获得越来越高的评价,在图书市场上创造越来越可观的销售记录,他已经被公认为是英国的“国民作家”,他的名字已经成为当今英语文坛上“奇迹”的同义词。

关于本书

2001年出版的《赎罪》在麦克尤恩的所有作品中,无论是根据文学专家的评价体系,还是根据图书市场上的反响,成绩都是最突出的。在近年来全世界各种机构评选的最杰出英语小说中,它也常常跟很多耳熟能详的古典名著并列在一起,跻身当代名著行列。根据本书改编的同名电影,荣获金球奖最佳剧情片奖。

核心内容

《赎罪》讲述了一个凄婉的爱情故事。13岁的布里奥妮拥有十分丰富的想象力,颇有作家天分。一天,布里奥妮的表姐遭人强暴,先前一直对管家的儿子罗比抱有误解的布里奥妮武断地认定他是罪犯,并出庭指证他。罗比入狱后,坚信他无罪的布里奥妮的姐姐塞西莉娅不惜与家人断绝关系,执着地与他相爱。三年半后,罗比出狱,当时正值二战期间,他加入到保卫祖国的战斗中,塞西莉娅随后应征入伍,布里奥妮也成为红十字会医务人员。时间让一切事情的真相渐渐浮出水面。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是英国当代文学名作《赎罪》。说起这本书的作者伊恩·麦克尤恩,那可是当之无愧的英国国民作家,他不仅产量奇高、本本畅销,而且文学评论界也对他赞不绝口。在2007年布克奖的入围名单中,他一本书的销量零头,就超过了其他所有入围作品的销量总和。

2006年,在伦敦和剑桥,我先后和几位作家及大学教师谈起过麦克尤恩,他们的反应非常相同,一开始都说了很多客气的奉承话,后来夸着夸着就陷入了尴尬的沉默。也难怪,就在2002年,麦克尤恩的作品在布克奖的最终评选中失利,据说那一年的评委会主席后来大发雷霆,他说:“这本书之所以输了,原因只有两个,一个是嫉妒,另一个也是嫉妒。”麦克尤恩究竟有什么样的魅力,能既让读者疯狂追捧,又让同行嫉妒不已呢?接下来,我们就通过这本《赎罪》来感受一下。

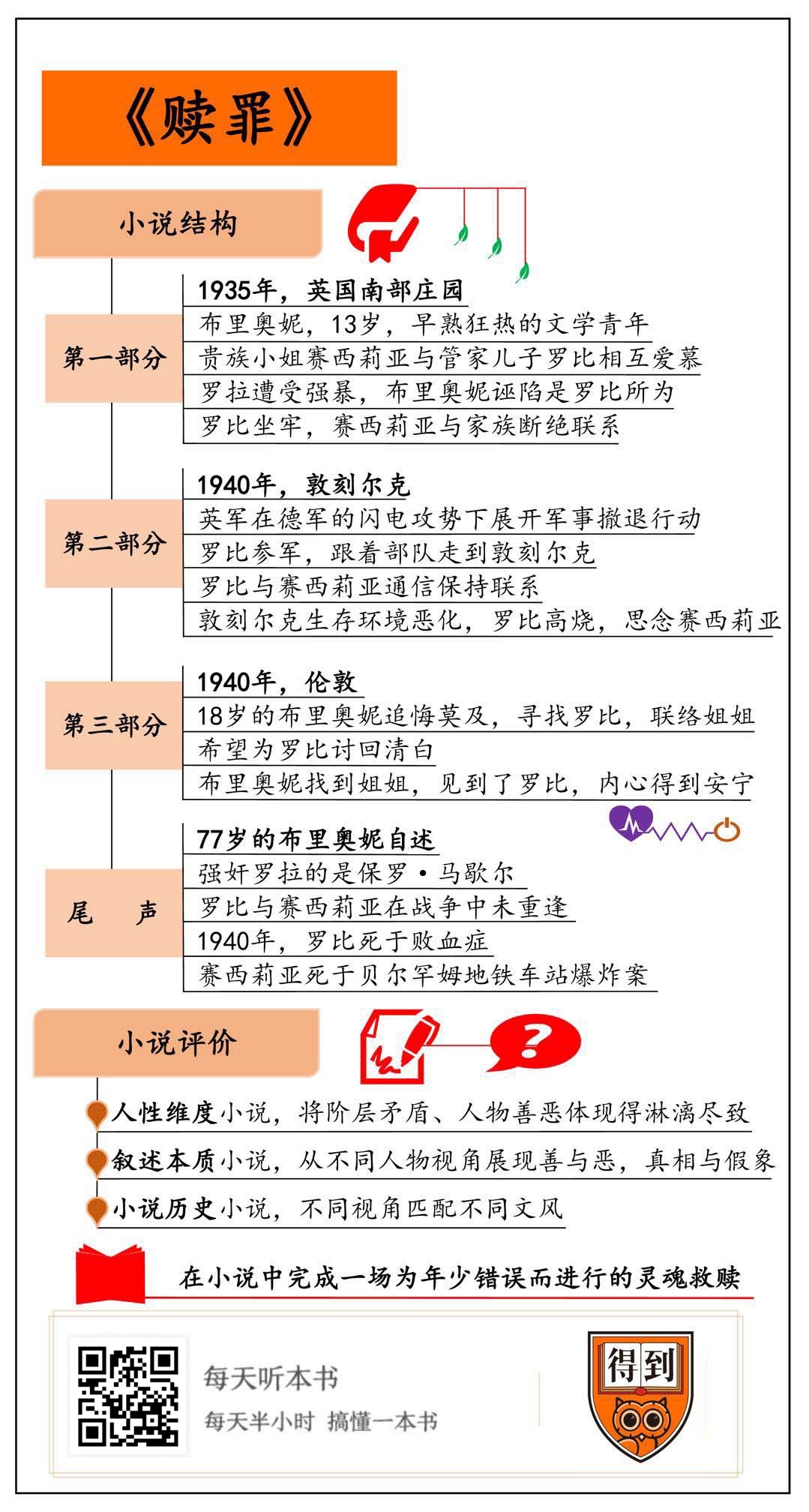

《赎罪》一共二十五万字,结构上分成三个部分加一个尾声。和我们熟悉的小说不同,这三个部分除了按照时间顺序把故事情节分段,每个部分还采用了不同的叙述视角,匹配了不同的文体风格,轮着把故事讲完。

小说的第一部,用的是传统的全能视角,洋溢着英国古典小说的氛围:精致,优雅,周密,准确而精密地展示微妙的人物关系。跟着叙述,我们走进了1935年英国南部的一个庄园。当时,二战迫在眉睫,空气中弥漫着紧张的气息,但整个庄园依旧努力保持着秩序井然的状态。首先出场的是庄园的二小姐,13岁的布里奥妮。她是个早熟而狂热的文学青年,刚刚写完处女作,一个将霍乱与爱情纠缠在一起的剧本,描述富家小姐跟外来的男人私奔。布里奥妮写完剧本之后,兴致勃勃地指挥表姐罗拉和她的一对双胞胎弟弟把这个剧本演出来。从旁观者的角度看,这姐弟三人的另一个任务,似乎是衬托布里奥妮一家有多幸福,因为他们的父母即将离婚,姐弟三人前途未卜,只能暂时借住在庄园里。值得注意的是,比起写作,布里奥妮似乎更热爱秩序,因为她认为“一个无序的世界完全可以在写作中条理化”,而她“对秩序的喜好也催生了公正的原则”。在她看来,死亡是道德沦丧者的专利,而婚姻是对好人的报答,必须到最后一页才出现。

接着,我们看到庄园的女主人,布里奥妮的妈妈。从她身上,我们渐渐发现,原来庄园拥有的只是表面的和平。为了维持所谓的幸福,她不得不长期压抑自己,对丈夫的出轨视而不见,隐忍而麻木地继续操持家务。我们还看到,大少爷带来了尊贵的客人,刚靠着战争发迹的巧克力大亨保罗·马歇尔。马歇尔的人设非常有意思,因为通过这种方式,靠祖产为生的贵族和靠做生意发家的暴发户似乎在庄园里达成了完美的对接。马歇尔到庄园来,多少带着一点相亲的意思。从不少细节中,我们或许会猜想,他的目标是漂亮的大小姐赛西莉亚。但是落花有意而流水无情,赛西莉亚看不上马歇尔的暴发户嘴脸,她心里一直在琢磨的是另一个男人,管家的儿子罗比。

赛西莉亚跟罗比年纪相当,志趣相投,一看就是古典故事中合适的男女主角人选。在布里奥妮眼里,如果把姐姐和罗比的形象放到戏剧里,作为一对抽象的、浪漫的金童玉女,她也许可以接受,然而她渐渐觉察到生活并不像戏剧那样简单,比如她观察到赛西莉亚和罗比似乎闹了点别扭。不过,我们很快又通过赛西莉亚的视角得知,这对青年男女的情感正处在火山爆发前的临界点,他们的欲拒还迎,其实是理智与情感之间的拉锯战。表面上,罗比和他的父亲是幸运的,庄园的男主人慷慨地资助了罗比的学费,使他有机会跟赛西莉亚一起在剑桥念书。但实际上,阶层鸿沟深不见底,渗透在庄园里的各种生活细节中,罗比承受了巨大的压力,也因此迟迟不敢正面接受赛西莉亚的情感。

在一种魂不守舍的状态中,罗比写了封信,让布里奥妮交给赛西莉亚。可是,直到布里奥妮离开,罗比才猛然醒悟,装在信封里的那一张纸是他原先准备扔掉的,里面不仅有直接热烈的表白,甚至还有露骨的性暗示,而那封得体的、适合送到赛西莉亚手里的信却还放在他的打字机边。赛西莉亚很快收到了这封信,但她也发现,布里奥妮事先偷偷拆开看过。事实上,布里奥妮不仅看了,还动用自己一知半解的洞察力,从这些粗鲁言辞中感觉到了某种危险,她觉得“某种完完全全的人性化的东西,或者男性的东西,威胁到了她家的秩序”。不过,赛西莉亚顾不上谴责妹妹,因为信里滚烫的话语让她心潮起伏。

写到这里,小说叙述的视角开始在赛西莉亚和布里奥妮两人之间来回切换。在庄园里的藏书室里,布里奥妮突然发现赛西莉亚和罗比抱在一起,在做一些完全超越自己理解能力的可怕的动作。这一幕给了她极大的心理冲击,在她看来,罗比是在袭击姐姐。紧接着,就好像电影回放一样,小说又通过赛西莉亚和罗比的视角把这一段重新写了一遍。我们知道,小说中的性描写对任何作家来说都是一种挑战,英国文学界每年都会评选所谓的“最差性描写奖”,就是因为这个问题非常有争议性。《赎罪》中的这段性描写,不仅对于情节推进具有关键作用,而且处理得准确而优美,把这对情侣在极度压抑之后像礼花般绽放的激情,描写得异常动人。

然而,少女布里奥妮无法理解自己看到的这一切,她心里渐渐积累的敌意,即将在此后的情节中产生致命的影响。值得注意的是,从小说的结构上看,这个在藏书室里发生的事件成为一个集中的爆发点,所有人物此后的命运都因为这一幕发生急剧改变。这种“麦克尤恩式瞬间”出现在他的大部分作品中,成为他的标志性特点。

当天晚上,月黑风高,布里奥妮的表姐罗拉遭到强暴,庄园上上下下乱作一团,想找出罪魁祸首。联想到之前发生的一切,布里奥妮武断地把她心目中的“色情狂”罗比推了出来。在她的诱导下,罗拉含糊其辞地指认了罗比。布里奥妮进一步发挥她的戏剧天分,声称自己是目击证人,加油添醋地把案情补充完整。她甚至跑到姐姐房间里翻出了那封言辞热烈的情书,拿给警察充当证据。小说用冷静的笔触描写了布里奥妮如何一点点让自己的谎言变得真实:从心理暗示到一时冲动的惊人之语,再到后来事态越来越严重,一个谎言只能靠无数个谎言去证明,最后到了骑虎难下的地步——连她自己都越来越相信,她真的曾经看到罗比犯下滔天罪行。在布里奥妮给自己设定的戏剧情境中,她成了闪闪发光的正义的化身,而庄园里其他沉默的人们,在无形中也当了布里奥妮的帮凶——因为在这个贵族的世界里,管家的儿子罗比地位最卑微,把他推出来当替罪羊是最合理的选择。唯一相信罗比无辜的是赛西莉亚,罗比被押去坐牢,而赛西莉亚毅然与家族断绝联系,第一部到此结束。

当小说的第二部拉开大幕时,时空已经换到了五年之后的敦刻尔克。1940年的敦刻尔克是二战中的重要转折点,当时,英法联军防线在德军的闪电攻势下溃败,英军被迫在法国东北部的敦刻尔克自救,展开历史上最大规模的军事撤退行动。在历史书上,这是一个惊心动魄的事件,英军成功撤出了主力部队,为未来的反攻保存了实力,但是在撤退过程中,大量无名的小人物被虚化成一个伤亡数字,他们承受的折磨和伤痛或许只有通过虚构才能略微想象。

罗比就在等待撤退的军队中,第二部的叙述紧跟着罗比的视角展开。我们逐渐从叙述中得知,只有参军才能让罗比免去牢狱之苦,于是他跟着部队一步步走到敦刻尔克。展现在他眼前的,是撤退前夕“令人战栗的惨状”,身边到处是尸体,而他自己,手里握着刚从尸体身上搜出来的地图。在根据《赎罪》改编的电影中,战场上令人窒息的状况用一个长达五分钟的镜头一层层展现。这是一个写进电影史的经典镜头,而产生这个镜头的文学基础,正是小说第二部中异常冷静的叙述。

比起第一部中相对繁复、舒缓且精致的节奏,第二部完全呈现出了另一种面貌。麦克尤恩说过,“在战场上,从句是找不到位置的”,所以我们在第二部中看到大量海明威式的简洁有力的短句。通过罗比的眼睛,我们看到敦刻尔克艰难的生存条件,身边随时有轰炸,前方到处是危险;通过罗比的思绪,我们感受着他对赛西莉亚的思念——从罗比入狱到入伍,赛西莉亚排除万难来探望他、送别他,而且从未间断过与他的通信。在信中,赛西莉亚点明了第一部中隐藏的真相:“他们伤害了你,他们所有的人。他们毁了你的人生,也就毁了我的人生。他们居然宁愿去相信一个白痴一样的歇斯底里的女孩的证词。其实,正是他们在鼓励她,不给她反悔的余地。”

在废墟中等待营救的时刻,罗比突然想到了庄园中的往事。在1932年的夏天,10岁的布里奥妮曾经故意当着罗比的面跳进池塘,逼着罗比把她救起来。“知道为什么要你救我吗?”女孩说,“因为我爱你。”从这个细节我们可以推想,少女的朦胧情感,后来是如何在强烈的刺激下变质成酸涩的妒忌。翻遍整本《赎罪》,也只有在这里,埋在布里奥妮心底深处的那团阴霾才显得有迹可循。

第二部的末尾,敦刻尔克的生存环境进一步恶化。罗比带着手下的士兵艰苦跋涉,但疲劳和病痛如潮水般涌来,他发起了高烧。迷迷糊糊中,他听到了来接他们的船即将返航的喜讯,他只要再睡一会儿,醒过来就能离故乡和爱人更近一步。他感觉自己的心空前地平静,赛西莉亚“我等着你”的承诺在他耳边回响,眼前是她绿色的、勾勒出她臀部线条的连衣裙和比薄雾还要雪白的肩膀。在满怀希望中,第二部戛然而止。

紧接着,小说迅速切换到第三部。这一次,时间还是1940年,地点是伦敦,叙述视角紧紧贴着已经年满18岁的布里奥妮展开。经过五年的反省,布里奥妮意识到,自己当年的谎言铸成大错,亲手毁了姐姐和罗比的幸福,追悔莫及的布里奥妮开始她的赎罪历程。她一边在医院里当护士,希望能从伤员里发现罗比,一边尝试联络姐姐,同时还用业余时间认真写作,努力投稿。虽然她的作品屡投不中,但文学作品毕竟大大填补了布里奥妮的精神空洞,由此,她“深信人性深处正在经历一场重大变革”。

事情确实正在往好的方向发展。经过一番周折,布里奥妮找到了姐姐租来的房子,她诚恳的忏悔似乎多少解开了一点姐妹之间的芥蒂。刚从敦刻尔克撤退回来的罗比突然从卧室里冒出来,布里奥妮顿时又惊又喜。尽管罗比马上就要开赴前线,但有情人毕竟有了短暂的团圆,布里奥妮也终于让自己的良心得到了片刻的安宁。她相信,战争会过去,她向法庭的申诉也一定会奏效,罗比最终一定能讨回清白,她一定能完成自己的赎罪。让她倍感欣慰的是,无论是战争,还是她布里奥妮,都无法摧毁姐姐和罗比的爱情。然而,细心的读者在第三部末尾却能发现一个不同寻常的落款,落款上写着布里奥妮的名字,时间标注着1999年。

《赎罪》的尾声就发生在1999年,布里奥妮77岁生日那天。尾声以她的第一人称叙述,她告诉我们,她患上了血管原发型痴呆症,会慢慢丧失记忆,再过几年,她连身边的老朋友都认不出来。在彻底沉入记忆的黑洞之前,布里奥妮还有时间追忆往事,读者跟着她的回忆,终于揭开了所有谜底。

当年强奸罗拉的其实是巧克力大亨保罗·马歇尔,事发之后受害者嫁给了强奸犯,此后,他们的生活一直过得养尊处优,没有任何迹象表明他们曾受到一点良心的谴责。这桩婚姻不仅保障了家族的面子和经济利益,也使罗比失去了洗刷冤屈的可能。然而,罗比早就不必洗刷冤屈,因为布里奥妮在最后一页告诉我们,从来没有过什么战争中的重逢,更别提重逢后的宽恕。罗比在1940年就死于败血症,那正是敦刻尔克大撤退前夜,而赛西莉亚死于同年9月的贝尔罕姆地铁车站爆炸案。这两件事都是二战中真实的历史事件。而在那致命的一年里,他们并没有见过面,也没有见过布里奥妮。布里奥妮本来有机会在6月探望姐姐,却在罗比的墓地门前怯懦地停住了脚步——因为她实在没有勇气面对伤心欲绝的姐姐。

这个残酷的反转式尾声,给所有相信善恶有报的读者带来了强烈的震撼。读到这里,我们才发现,原来刚才那个完整而动人的赎罪故事只有一部分是真实的,第二部和第三部中展现的大量细节都是布里奥妮的想象,第三部末尾的落款表明这是一部生动的虚构作品。当真实的悲剧烟消云散时,虚妄地永生着的是小说,是著名作家布里奥妮发表于1999年的畅销小说。这部小说的结局经过不断改写,才成了现在的样子。

布里奥妮为什么要这么写?她自己给出的理由是:“只要我最后一稿的打印孤本留存于世,那么我那纯洁率性而有奇缘的姐姐和她的医生王子定会相亲相爱,直到天荒地老。”她还说:“一位拥有绝对权力,能呼风唤雨、指点江山的上帝般的女作家,怎样才能赎罪呢?这世上没有一个人,没有一种实体或更高的形式是她能吁求的,是可以与之和解的,或者是会宽恕她的。在她身外,什么也不存在。在她的想象中,她已经划定了界限,规定了条件。上帝也好,小说家也罢,是没有赎罪可言的……这永远是一项无法完成的任务,这正是要害之所在。奋力尝试是一切的一切。”

读者在读完《赎罪》之后,往往很难从复杂的情绪中一下子抽离出来。对整个故事来说,结尾既是延续,也是反转,同时也逼迫我们调整阅读过程中得出的所有结论,重新思考一个问题,那就是《赎罪》究竟是一部怎样的小说?

首先,从创作谱系上看,《赎罪》是麦克尤恩经历探索和转型之后的巅峰之作。1974年,26岁的麦克尤恩来到伦敦。在这个等级森严的社会里,出身普通家庭、又在普通学校接受教育的麦克尤恩觉得自己像一只乡下老鼠,整天问自己:“怎么才能改变这种局面?我怎么才能变成一头狮子?我得吼!”于是,他抛出一连串题材诡异、挑战读者接受底线的短篇小说,以“恐怖伊恩”的姿态“吼”进了伦敦文坛。那时,麦克尤恩的小说,无论在题材上还是在技术上都是尖锐的、实验性的,他的名字往往和“人性阴暗面”“伦理禁忌区”“题材敏感带”这些词连在一起。

随着80年代各种文化运动退潮,麦克尤恩似乎厌倦了这种创作方式。经过好几年几乎没有作品问世的创作瓶颈期,复出之后的麦克尤恩调整了方向,尽管思维依然犀利,却开始收敛“吼叫”的姿势,转为冷静的叙述。他对整个世界的看法更为温和通达,从原先关注问题的尖锐性,变成更关注问题的复杂性。此后的麦克尤恩持续高产。2001年出版的《赎罪》在他的所有作品中,无论是根据文学专家的评价体系,还是根据图书市场上的反响,成绩都是最突出的。在近年来全世界各种机构评选的最杰出英语小说中,它也常常跟很多耳熟能详的古典名著并列在一起,跻身当代名著行列。

其次,从人物刻画上看,《赎罪》是一部关于人性维度的小说。小说中出现的人物,无论戏份多少,麦克尤恩都能以一种古典式的耐心一层层揭开面纱,逐渐引导读者看到真相。尤其在第一部中,庄园中微妙的阶层矛盾,人物之间看似和谐简单实则幽深复杂的关系,都通过精确的、不动声色的叙述慢慢展现。罗比被一步步推进冤狱的过程,写得结结实实、环环紧扣。小说一开始就塑造了布里奥妮的戏剧化人格,通过种种细节铺陈家族秩序怎样渗入布里奥妮的戏剧观,怎样作用于她的潜意识,为她后来站出来诬陷罗比埋下令人信服的伏笔。当庄园里开始指认罪犯时,麦克尤恩不急于评判人们袖手旁观的态度,而是让这种沉默本身与布里奥妮歇斯底里的表演形成对照,含蓄地指出他们“此时无声胜有声”,最终对罗比和赛西莉亚的悲剧负有同样不可推卸的责任。此外,通过第二部、第三部和尾声的补充叙述,读者对于整个事件的反思越来越深入,无论是二战前后英国庄园经济面对现代城市化的逐步瓦解,还是儿童性心理错位所导致的灾难性后果,都自然而然地融入整个故事的肌理,让这篇并不长的小说拥有了丰富的信息量。

再次,从写作技巧上看,《赎罪》是一部关于叙述本质的小说。在这部小说中,我们跟着不同人物的视角,看到了他们在不同时空中对同一件事的叙述版本。善与恶,现实与虚构,真相与假象的界限,在形形色色的叙述中被模糊。布里奥妮的虚构干预了现实,直接导致了赛西莉亚和罗比的悲剧,后来她试图在虚构的小说中完成赎罪的行为,也具有强烈的反讽色彩。按照布里奥妮的说法,“这永远是一项无法完成的任务。”。

英国是一个历来崇尚低调陈述,即所谓 understatement 的国度,这个词的意思说白了就是绕着弯子说话。这种彬彬有礼的、具有绅士风度的习惯,有时候也常常成为消解真实含义、逃避现实责任的借口。因此,有一些评论家认为,《赎罪》中对于叙述本质的思考是可以从狭义扩展到广义的。比如二战前,张伯伦为了让希特勒不再发动战争,几乎答应了希特勒一切要求的行为,也完全可以成为这部小说反讽的对象。我们有理由认为,被称为英国“国民作家”的麦克尤恩,通过这部小说对于渗入民族肌体细胞的“叙述综合症”提出了严肃的反思。无论对于个体还是群体,叙述既无比真实又无比虚妄,既迷人又残忍,既可使之生,也可使之死。

最后,《赎罪》也是一部关于小说历史的小说。我们前面已经说过,《赎罪》为不同的叙述视角匹配了不同的文风。第一部的全能视角具有简·奥斯丁的古典风范,第二部罗比的视角酷似海明威,第三部布里奥妮的视角重在心理分析,而且通过布里奥妮之口告诉读者真相,这一部分文字深受英国著名意识流女作家弗吉尼亚·伍尔夫的影响。美国作家约翰·厄普代克在评价《赎罪》时,用了一句非常恰当的话:“伍尔夫的微光笼罩着奥斯丁的情节。”我们要注意的是,麦克尤恩对于文体的自如掌控并不仅仅是为了炫技,而是服务于整个小说的主题和格局。为什么这么说呢?这里需要插入介绍一个后现代文学的概念,就是“元小说”。

所谓的元小说,是有关小说的小说,关注小说的虚构身份及其创作过程。传统小说往往关心的是人物、事件,是作品所叙述的内容,而元小说则把关注的重点放在作者如何构建这部小说上。这样的小说,往往会在某个部分,用某种方式声明,展现在读者眼前的是作者的虚构作品。小说的叙述往往在谈论正在进行的叙述本身,并使这种对叙述的叙述成为小说整体的一部分,这样的叙述就是“元叙述”,而具有元叙述因素的小说常常被称为元小说。毫无疑问,在《赎罪》中,布里奥妮最后在结尾中的坦白,就是一种典型的元小说的结构方式。

仅仅以元小说来概括《赎罪》当然是不完整的,但是一旦我们理解了这个概念,就更能体会麦克尤恩在整部小说中转换文体的用心。我们在阅读这个跌宕起伏的故事的同时,也仿佛被作者引领着回顾小说的发展历程,观察文学叙述方式的多样,并且通过布里奥妮最后的元叙述加深了对叙述本身的思考。换句话说,尾声的颠覆使此前的不同文体连贯在一起,成为一个有机的整体,它们共同构成了一部复杂的、多元的、将叙事艺术发展史熔于一炉的长篇小说。

最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点:

-

伊恩·麦克尤恩是英国“国民作家”,他不仅产量奇高、本本畅销,而且文学评论界也对他赞不绝口,《赎罪》是他的代表作品。

-

从文本结构上看,在藏书室里发生的激情戏成为一个集中的爆发点,人物此后的命运都因为这一幕发生急剧改变。这种“麦克尤恩式的瞬间”出现在他的大部分作品中,成为他的标志性特点。

-

《赎罪》的结尾对整个故事既是延续,也是反转,同时也逼迫我们调整阅读过程中得出的所有结论,重新思考《赎罪》究竟是一部怎样的小说——它是一部关于人性维度的小说,也是一部关于叙述本质的小说,更是一部关于小说历史的小说。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.伊恩·麦克尤恩是英国“国民作家”,他不仅产量奇高、本本畅销,而且文学评论界也对他赞不绝口,《赎罪》是他的代表作品。

2.从文本结构上看,在藏书室里发生的激情戏成为一个集中的爆发点,人物此后的命运都因为这一幕发生急剧改变。这种“麦克尤恩式的瞬间”出现在他的大部分作品中,成为他的标志性特点。

3.《赎罪》是一部关于人性维度的小说,也是一部关于叙述本质的小说,更是一部关于小说历史的小说。