《螺丝在拧紧》 黄昱宁工作室解读

《螺丝在拧紧》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

美国作家亨利·詹姆斯身后被文学史追认的重要地位,并不是因为他的作品有多么广泛的群众基础,而是因为他是文学流派从现实主义向现代主义转型的一个特别关键的人物。詹姆斯留下的文本,大量运用心理分析手段,视角直抵人类的内心深处,对于20世纪盛行的意识流小说起到重要的开创作用。

关于本书

在维多利亚时代的英国,一个家庭女教师接受了一项诡异的任务,到一座大庄园里照看两个年幼的孩子。在女教师的眼中,这座硕大而古老的宅子,一半闲置,一半运转,就像是一艘漂流不定的大船,而她懵懵懂懂地坐上这条船,还莫名其妙地掌着舵。庄园中灵异事件不断,神秘的历史与惊悚的现实交织,女教师越陷越深,而危险也悄悄笼罩在两个孩子头顶,一场静默的战争一触即发。

核心内容

这是一个引发多重阐释和争论的故事。表面上,它是一个特别惊悚的哥特式小说,但是随着时间的推移,越来越多的评论者看出了其中隐含的心理分析,他们发现整个故事是一个逐渐走向崩溃的精神病人的自述,我们只有破解她叙述的干扰才能发现真相。除了主题具有多重解释的空间之外,《螺丝在拧紧》还反映了亨利·詹姆斯写作的典型特色:把结构和语言打磨得像一件精巧的艺术品。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是美国作家亨利·詹姆斯的代表作,心理分析小说《螺丝在拧紧》。

詹姆斯是继《红字》的作者霍桑、《白鲸》的作者麦尔维尔之后,19世纪美国最伟大的小说家。获得这样重要的地位,并不是因为他的作品有多么广泛的群众基础,而是因为他是文学流派从现实主义向现代主义转型的一个特别关键的人物:詹姆斯的作品中,大量运用心理分析手段,视角直抵人类的内心深处,对于二十世纪盛行的意识流小说也起到重要的开创作用。在知名出版商兰登书屋评选的二十世纪百佳英文小说中,詹姆斯凭借三部长篇小说《金碗》《使节》《鸽翼》榜上有名,且都排名靠前。

1843年,亨利·詹姆斯生于纽约的华盛顿广场附近,祖父是个银行家,父亲是个哲学家,母亲的娘家相当富庶,哥哥威廉·詹姆斯既是个哲学家,也是美国现代心理学的先驱,所以,总体上讲,詹姆斯家里既有经济实力,也有常人难以企及的、相当丰厚的知识背景。

小詹姆斯的童年和少年,一直跟随父母在纽约和欧洲的很多城市之间穿梭,英国、法国和瑞士都住过。他并没有受过系统的中学教育,但家庭环境以及交游经历足以为他打造一个多种语言文化交汇、充满哲学思辨训练的知识结构。1862年,亨利·詹姆斯进入哈佛大学法学院,但很快就意识到他对法律没有多大兴趣。所以,他的大学时光,大半沉浸在文学世界里,广泛结交作家和文学批评家。

如果拨开这些履历的表面,其实事情也并不像看起来那么美好。在他晚年的自传中,我们可以发现,严格的家教在成就了詹姆斯的同时,也带给他长久的童年阴影。成就卓著的兄长,一直是詹姆斯畏惧的对象。在他的很多小说中,充满张力的家庭关系,以及通过对儿童心理的细致分析,反映混乱的成人世界,常常是他关注的主题。

此外,詹姆斯终身未婚,身边没有异性伴侣。从各种蛛丝马迹里,我们可以看出他毕生都在努力压抑自己的同性恋倾向。总而言之,在亨利·詹姆斯的成长过程中,敏感的内心里积压着不少需要释放的能量,文学可能是他释放的唯一途径。

詹姆斯的文学之路走得也并不顺畅。他一生醉心戏剧,平生发表的第一个作品就是戏剧评论。但他既不善于与剧院经理打交道,也不擅长讨好观众,因此他撰写的剧本在戏剧界从未取得他期望的成功。反倒是他并不太在意的小说,无论是短篇还是长篇,在美国受过良好教育的读者圈里,一直具有影响力。英国及欧洲的评论,态度更为复杂一些。

作家E.M.福斯特曾对亨利·詹姆斯精心创造的小说模式大加赞赏,不过他也同时指出,相当数量的读者对詹姆斯提不起兴趣,因为他的晦涩难懂太过夸张;王尔德曾经挖苦詹姆斯“写小说就像是在干苦役”;弗吉尼亚·伍尔夫则表示从詹姆斯的作品里看不出任何妙处。

时至今日,亨利·詹姆斯的作品的所有妙处,依旧很难真正进入大众阅读的视野。不过,本期解读的《螺丝在拧紧》也许可以算是个例外。小说篇幅不长,译成中文只有八万字,以现在的划分标准衡量,这是一个中篇小说,或者是所谓的“小长篇”。但是,这个故事问世之后,不仅被多次改编成影视剧,在欧美普通读者中的知名度不逊于他的大部分长篇,而且其主题引发了周期性的争论。也就是说,关于这部小说到底说的是什么,每个时代有每个时代的理解。这种争论甚至溢出文学界,蔓延到了心理学界,我们完全可以说,《螺丝在拧紧》这个故事本身,就提供了一个绝妙的心理学经典案例。

在正式进入这个气氛诡异、扣人心弦的故事之前,我先要解释一个文学名词:哥特式小说。哥特这个词原来是指生活在罗马帝国边界的一个日耳曼部落,它在战乱中逐步建立起野蛮、骁勇、烧杀抢掠的形象。而哥特式小说大约起源于18世纪后期的英国,人们借用哥特这个词来概括当时的一批流行小说的美学标准。

哥特式小说后来发展出很多分支,尤其在通俗文学层面。它通常被认为是恐怖小说和恐怖电影的正牌鼻祖。我们在西方现代很多的类型小说里——比如言情、幻想、灵异——也都能看到哥特式小说的影子。我们很难给哥特式小说下一个精确的定义,但大体上,这类小说里常常包含以下这些元素:恐怖、神秘、超自然、厄运、死亡、住着幽灵的老房子、家族诅咒。

至少在表面上,《螺丝在拧紧》的情节走向、叙述模式、人物设置乃至气氛铺陈,大体上能被归入哥特式小说的范畴。也正是因为如此,一百多年前的大多数读者,虽然隐隐感觉到了异样,大致上还是把这个故事当成一个特别惊悚的哥特式小说来欣赏。因此,我们不妨先跟着那时的阅读趣味,走进这个故事的表层。

小说自始至终都是用第一人称叙述的,但叙述者却在开头的“引子”部分转换了三个层次。最表层的那个“我”,是一个普通的绅士。在平安夜的聚会上,“我”按照节日习俗,在一栋老旧的宅子里,跟一群朋友围炉而坐,互相交换恐怖故事。“我”的朋友道格拉斯宣称,他有一个压箱底的“骇人听闻”的故事,却又不愿意当场说出来。

故事是早就写好了的,锁在一个抽屉里,藏了好多年。道格拉斯声称这个故事涉及两个孩子与鬼魂,听众顿时激动起来——在他们看来,让天真的孩子遭遇鬼魂的骚扰,那种紧张得让人透不过气的氛围,就相当于把螺丝骤然拧紧了两圈。小说最终定名为《螺丝在拧紧》的出处就在这里:拧紧螺丝与具体的故事情节并无关联,它形容、铺陈的是整个故事的气氛。

在朋友们的软磨硬泡之下,道格拉斯终于同意,由他把钥匙寄给仆人,让仆人把那手稿取出,再寄过来。两天后,手稿如期而至,大家再度围炉而坐。道格拉斯开始朗读,“仿佛将作者提笔手书的优美声响,径直传到听者的耳畔。”然而,接下来呈现在我们面前的故事,并非出自道格拉斯之口,而是“我”根据道格拉斯在临终前托付的这份手稿抄录的副本。

这样接力式的三层叙事转换,营造出了扣人心弦的气氛,撩拨起了读者的胃口,这也是哥特式小说常用的套路;更重要的是,这样的安排模糊了情节的确定性,形成了所谓的“不可靠叙事”。从一开始,具有警惕心的读者,就会意识到在字面意思的背后,也许存在着截然相反的另一种可能。

整个故事的正文就是这份被辗转抄录的手稿,手稿同样以第一人称叙述,叙事者早已去世,她正是这一则骇世奇闻的当事人。故事发生在维多利亚时代的英国,人物被笼罩在阴湿的天气和情绪中。之前道格拉斯已经在引子中交代过,这个故事的叙述者是一名乡下穷牧师的女儿,当时年方二十,初次谋求教职,跑到伦敦哈雷街面试。小说自始至终都没有出现这位女教师的名字。在女教师眼里,招聘的男主人英俊潇洒、挥金如土,整个人都笼罩在光环里。眼下,他悠闲地住在伦敦的大宅子里,可他希望女教师火速赶去的地方,却是位于埃塞克斯郡的乡下祖屋。

按男主人的说法,两年前,他在军队里服役的弟弟与弟媳,在印度双双离世,把一对儿女,也就是他的小侄子和小侄女,留给他收养。这位钻石王老五不缺钱,但是显然缺乏教养孩子的经验和耐心。他把孩子送到乡下,任命膝下无儿无女的格罗斯太太当庄园的管家。十岁的男孩迈尔斯已经开始上寄宿学校,每逢假期要回来住,而眼下假期已经快到了;八岁的女孩弗洛拉一直由格罗斯太太照顾,目前很需要一位家庭女教师。

这份工作薪资优厚,但是有两点让人害怕:其一,男主人告诉女教师,这两个孩子早先曾有过一位年轻女教师,据说工作完成得很出色,却意外去世,所以只能另找人补上她的位置;其二,男主人开出了一个苛刻的条件,无论庄园里发生什么,女教师都不能来烦他,不能求助,不能抱怨,也不准写信。所有问题她都必须独自面对,一切费用都通过男主人的律师支取,大小事务她都得一力承担。也就是说,这是一副压上了肩便卸不下来的担子。

这样的条件让此前的好几个应征者都望而却步,但是女教师被男主人迷得神魂颠倒,毅然接下了这份工作。看着男主人如释重负地握住她的手,感谢她的自我牺牲,她便义无反顾,觉得这已经是对自己最大的回报。

起初一切完美。布莱庄园宽阔静谧,女管家和蔼可亲,少爷迈尔斯和小姐弗洛拉聪颖俊美,就像是一双不长翅膀的天使。在女教师的眼中,这座硕大而古老的宅子,一半闲置,一半运转,就像是一艘漂流不定的大船,而她懵懵懂懂地坐上这条船,还莫名其妙地掌着舵——她又是骄傲又是惶惑地等待着有什么事情发生。

事情果然来了。首先是一封来自迈尔斯学校的信。格罗斯太太不识字,只能由女教师把信的内容复述给她。女教师说这是一封言辞暧昧的劝退信,拒绝迈尔斯继续来上学,但又不说明理由。女教师据此推断,迈尔斯在学校里可能有不端行为。这个话题明显让格罗斯太太十分不安,她开始吞吞吐吐地回忆,说这个庄园以前就出现过堕落的迹象。前任女教师称病离开庄园以后就不明不白地死了,而且庄园里似乎还曾经有过另一个男人。

此后不久的某个下午,女教师在外出散步时,心里正在思念那位让她神魂颠倒的男主人,文绉绉地念叨着“设若倏乎间邂逅某君,倒也正如一则迷人的故事一般迷人啊”,这个念头刚冒出来,她便在塔楼的顶端看到了他的身影。然而,紧接着,就像电影镜头瞬间切换一般,她很快发现,与她四目相对的男人并不是她刚才贸然推定的那一位。

这一刻,作者詹姆斯写得相当神奇:女教师周遭刹那间仿佛成了荒郊野外,身边的乌鸦不再聒噪,那男人的形象则如框中之画一般清晰确凿,真实与梦境、现实与超现实交融在一起。女教师迅速确认,这个男人非但不是男主人,而且绝不是她见过的任何人。他们在面面相觑了一会儿以后,男人转身离去。

此后不久,女教师又撞了第二次“鬼”。这一回这个男人逼得更近,直接站在窗户外面直勾勾地往屋里看。眼看着男人又要像上次那样转身离去,女教师飞身跃出房间,却还是没追上。她并没有沿原路返回,而是本能地走到窗户旁,站到那男人曾经站过的位置,像他那样往屋里瞧。女管家格罗斯太太正好经过,就像女教师刚才一样,从大厅走进房间。

紧接着,小说出现了极其玄妙的一幕。窗内的女管家看见了窗外的女教师。女管家几乎复制了所有女教师刚才的反应,也突然刹住脚步,也吓得脸色煞白。显然,这种类似于“镜像”的场景,具有强烈的隐喻性。窥视与被窥视,人与非人,真实与幻象,原本就只有一线之隔,一旦立足点、参照物转换,就可能得出完全相反的结论。女管家激烈的反应提示我们,换一个角度看,所谓的幽灵,也完全可能是女教师自己。

有了这两次可怕的遭遇,女教师与女管家自然要展开热烈讨论。庄园里的陈年往事被渐渐牵扯出来。两个女人之间的对话写得相当传神,我们可以看到原本本模糊的、暧昧的信息是如何一点点扩张。格罗斯太太提供的说法是:这个“鬼”很有可能是彼得·昆特。昆特以前是男主人的贴身男仆,形象英俊,但是邪气十足。男主人似乎对他颇为纵容,甚至还容许他穿自己的衣服。传说昆特与前任女教师有染,并且先后死于非命。而按照女管家的暗示,这对离经叛道的苦命鸳鸯,生前与两个孩子的关系亲密得非同寻常。

值得注意的是,所有这些信息,都是两个人在互相刺激、互相暗示中拼接起来的,缺乏任何直接的证据。女管家格罗斯太太给人的印象始终是唯唯诺诺、平庸无能,拒绝做任何决定,但她善于作有意无意的暗示,总是在关键时刻有力地肯定女教师的假设,像一股潜流,直把女教师心里那个隐秘的角落滋养得越发阴湿,具备长出霉菌的条件。

对于性、对于不端行为的讳莫如深,使她与女教师之间的对话每一个字都像是暗号。但只要细细品味,就能听出对话里含着暗暗的亢奋,和某种让人不寒而栗的默契。不管是有意还是无意,格罗斯太太,实际上也充当着女教师精神上的同谋。

一场静默的战争在女教师与幽灵之间展开。女教师在各种各样的场合里看到昆特和前任女教师的幽灵出现,而且面目越来越狰狞,目的也越来越明确——在女教师看来,他们俩一定是冲着两个孩子来的,可能会伤害他们,或者将他们带入歧途。更让她害怕的是,她觉得自己亲眼看到,两个孩子与两个幽灵有眼神上的交流——她渐渐怀疑,他们已经被幽灵蛊惑,甚至与他们串通一气,成了一伙人。

护犊心切的女教师浑身上下 “焕发出非凡的英雄主义激情”,并且从中得到越来越多的乐趣。从她的第一人称叙述中,我们看到的是一个怀着大无畏精神和时刻亢奋的状态,要跟恶魔决一死战的勇士。她先是草木皆兵,再是歇斯底里,逼着孩子们把真相交代清楚。两个孩子不胜其扰,渐渐有意无意地要挣脱女教师的管束。他们希望女教师写信把他们的伯父叫回来,而女教师却认定他们已经被魔鬼腐蚀。弗洛拉终于不堪折磨而病倒,女教师只好让格罗斯太太带着她离开庄园,去找她的伯父。

于是,凄风苦雨之夜,庄园里只剩下了女教师和迈尔斯两个人。绝望一寸寸攫住了女教师的咽喉。她开始正面追问迈尔斯,而迈尔斯的回应也始终是不确定的。他承认自己在学校里言辞不当,这些大逆不道的话传到老师那里,也许这就是他遭到驱逐的原因——至于他究竟说了什么样的话,他没来得及回答,因为在那一刻,女教师看到,“鬼魂那张苍白的脸,又贴着玻璃出现了”。于是女教师猛地跳起来,蹿过去扑住孩子,将他紧紧搂在怀里。

在一连串的抢夺、逼问之下,迈尔斯颤抖着说出了彼得·昆特的名字。女教师心里一阵狂喜,她觉得,凭着玉石俱焚的勇气,她终于战胜了昆特,从他手里“夺回”了迈尔斯。然而,此时的迈尔斯已经浑身抽搐了,他“发出一声唯有被扔进地狱的人才会发出的嘶吼”。女教师在他快要倒下时抱住了他,直到那一刻,她才觉察到她抱住的是什么。小说的最后一句独白令人触目惊心。女教师说:“在这宁静的日子里,我们终于得以独处,而他小小的、流离失所的心脏,已然停止了跳动。”

这个惊悚而又悲伤的故事就此戛然而止,关于它主题的讨论却一直延续到今天。小说于1898年在杂志上发表之后,詹姆斯本人曾在给朋友的信里,以及再版的中短篇集的序言里,对这部小说,做过一点阐释。但詹姆斯的文论素来以晦涩难懂著称,因此他的自我阐释并没有回答读者最想知道的问题,既没有揭示迈尔斯的真实死因,也没有解释这个故事里的鬼魂到底是怎么回事。

一方面,他宣称这个故事“纯粹而简单”,另一方面却又意味深长地说,身为作者,他的乐趣在于“拿捏读者对文学与道德的敏感”。不过,总体上,在小说刚刚出版的年代里,评论家与读者对女教师的第一人称叙述予以全盘采信的态度,人们还是乐意习惯性地躲进“头顶三尺有神明”的避风港。他们认为,家庭女教师以一己之力捍卫古风盎然的庄园,倡导男女有别、长幼有序、邪魔不可近身,为此不惜付出惨痛代价,是个值得同情的正面人物。这样的主流观点差不多持续了将近五十年。

直到1948年,美国著名批评家埃德蒙·威尔逊发表了一篇著名的论文:《对亨利·詹姆斯的多重阐释》,其中对《螺丝在拧紧》的论述第一个揭开了潘多拉魔盒,由这篇小说引发的争论和改编,就此正式展开。有趣的是,威尔逊本人对这部小说的兴趣终身不减,因而发言特别谨慎,几乎每隔十几年就对自己的论点做一番检讨和修正,一度甚至有全盘推翻的打算,直到最后才回到原点,强调他在当初那篇论文中的说法代表他的最终裁定。

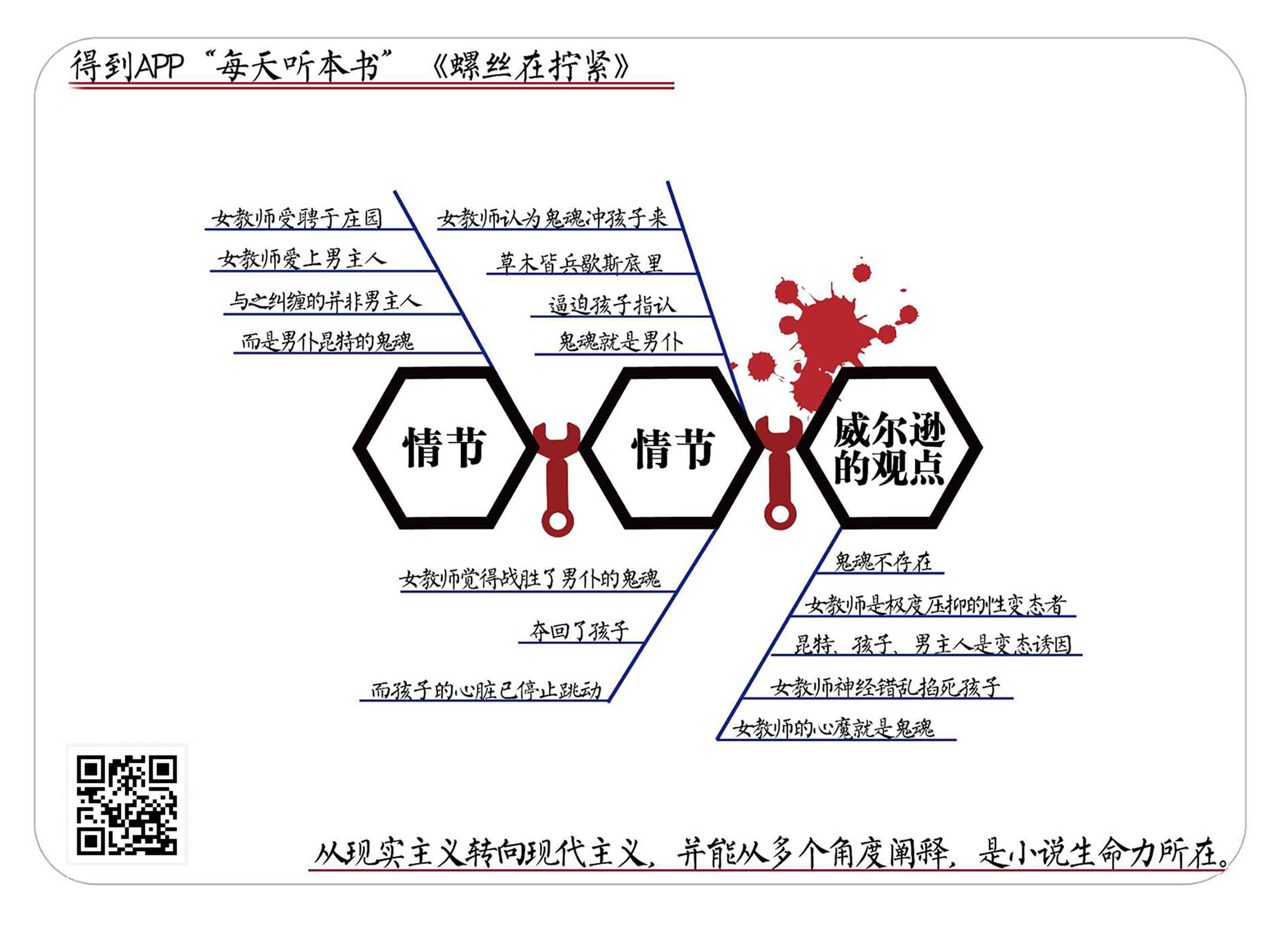

简单地说,威尔逊的观点是:鬼根本就不存在,女教师本人是个被极度压抑的性变态者,英俊的男主人、传说中的彼得·昆特,甚至小迈尔斯,都可能是她在假想中投射的对象。昆特与前任女教师的桃色传闻,迈尔斯受昆特引诱的传闻,都是刺激女教师并使之变态的诱因,而且,那是一种单向的刺激,无法通过正常的渠道释放出来,日积月累之后扭曲变形。可怜的迈尔斯,就是她在神经错乱时,以爱的名义活活掐死的。如果说一定要在这故事里找出鬼来,那兴风作浪的就是女教师的“心魔”。也就是说,整个故事是一个逐渐走向崩溃的精神病人的自述,我们只有破解她叙述的干扰,才能发现真相。

将威尔逊的说法略加展开,我们来分析一下女教师这个人物。在维多利亚时代,家庭女教师在庄园里的地位是悬在半空的,她是主人眼里的仆人,仆人眼里的半个主子。前任女教师与男仆昆特的私情为人所不齿,一部分是因为他们在地位上存在差异——人们认为女教师没有必要自甘堕落,与男仆苟且。通常,女教师的经济地位贫寒,但学识教养不俗,未必貌美,但至少有青春,对于男主人是无时不在的诱惑,对于孩子则是能代表“母亲形象”的人物。她们往往在庄园里虚掷了青春年华,把自己代入哥特式小说的浪漫情境里,在潜意识里以为,自己总有当上女主人的那一天;而欲念的支票越是无从兑现,便越是尖锐。

在这个个案中,男主人是女教师心里的病根,这一点不难理解。他的英俊富有固然是一个原因,但更让女教师欲罢不能的是主人神秘而苛刻的要求。他的惊艳亮相和抽身而退,都是同样的干脆利落——在女教师的臆想中,这样的神秘感反而让他身上的光环越发显得光彩夺目。

威尔逊的观点并非无懈可击,因为人们可以从文本里找出很多无法周全解释的疑点,比如:男主人在这场悲剧中扮演什么角色,他的刻意逃避,究竟在暗示什么;再比如,迈尔斯的早熟,他对所谓不端行为的半遮半掩的供认,究竟应该怎么理解。

所以,在威尔逊的基础上,评论家又指出很多种解释的路径,有的在文本中找到一些与性相关的隐喻符号,来证明整个小说对于性心理的刻画是多么含蓄,又是多么细致入微;有的采取折中态度,认为詹姆斯在写作这部小说时并没有那么明确的自觉意识,他故意把故事写得如此暧昧,就是为了告诉你:真正的恐惧,就是你根本拿不准女教师是正是邪,鬼是真是假,它存在于你的内心。

无论如何,正因为威尔逊重新开启了《螺丝在拧紧》的阐释空间,这部小说才成为二十世纪文学评论和影视剧、舞台剧的改编热点。有案可查的改编史从威尔逊的论文发表后六年开始,接连出现一出舞台剧,一部由英格丽·褒曼主演的电视电影,以及1961年上映的经典恐怖片《无辜者》。从《无辜者》里我们可以看出,导演既不想被女教师的主观叙事牵着鼻子走,又对威尔逊的阐释将信将疑,因此他在剧本里加入很多细节,使得这部电影同时适用于两种视角,从两个角度都能解释。

《无辜者》大获成功之后,《螺丝在拧紧》顿时成为最具有改编价值的中篇小说之一。法国、西班牙、德国和意大利都有了自己的版本,英美更是多次翻拍,改编体裁从影视到话剧到芭蕾舞剧,不一而足。总体而言,改编的幅度都不算剧烈,如果说在掌握分寸上有微妙的变化,那是因为随着时代的演进,这些编导对观众的理解力越来越有信心,对于人物心理的开掘也越来越清晰。毕竟,二十世纪末的观众早已不像世纪初那样古典单纯,弗洛伊德的心理分析学说,已经成为读者和观众的基本认知。

需要指出的是,除了主题具有多重解释的空间之外,《螺丝在拧紧》还反映了亨利·詹姆斯写作的典型特色:把结构和语言打磨得像一件精巧的艺术品,悬念从开头贯穿到结尾,恐怖的气息层层渲染,景物与心理描写自然交融,人物对话里暗号密布,可以从不同角度去解释。这种独特的文本魅力,构成了《螺丝在拧紧》得以长盛不衰的重要原因。

最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点。

第一, 美国作家亨利·詹姆斯去世后被文学史追认的重要地位,并不是因为他的作品有多么广泛的群众基础,而是因为他是文学流派从现实主义向现代主义转型的一个特别关键的人物;詹姆斯留下的文本,大量运用心理分析手段,视角直抵人类的内心深处,对于二十世纪盛行的意识流小说也起到重要的开创作用。

第二, 在詹姆斯的作品序列里,《螺丝在拧紧》的位置相当特别。它不仅被多次改编成影视剧,在欧美普通读者中的知名度不逊于他的大部分长篇,而且其主题引发周期性的争论。这种争论甚至溢出文学界,蔓延到了心理学界——我们完全可以说,《螺丝在拧紧》这个故事本身,就提供了一个绝妙的心理学经典案例。

第三, 哥特式小说大约起源于18世纪后期的英国,后来发展出很多分支,尤其在通俗文学层面。它通常被认为恐怖小说的正牌鼻祖。我们很难给哥特式小说下一个精确的定义,但大体上,这类小说里常常包含诸如此类的元素:恐怖、神秘、超自然、厄运、死亡、住着幽灵的老房子、家族诅咒,等等。至少在表面上,《螺丝在拧紧》的情节走向、叙述模式、人物设置乃至气氛铺陈,大体上能圈进哥特式小说的范畴。也正是因为如此,一百多年前的大多数读者,虽然能隐隐感觉到异样,大致上还是把这个故事当成一个特别惊悚的哥特式小说来欣赏。

第四, 1948年,美国著名批评家埃德蒙·威尔逊发表了一篇著名的论文:《对亨利·詹姆斯的多重阐释》,其中对《螺丝在拧紧》的论述第一个揭开了潘多拉魔盒——由这篇小说引发的争论和改编,就此正式展开。简单地说,威尔逊的观点是:鬼根本就不存在,女教师本人是个被极度压抑的性变态者,英俊的男主人、传说中的彼得·昆特,甚至小迈尔斯,都可能是她在假想中投射的对象。如果说一定要在这故事里找出鬼来,那兴风作浪的就是女教师的“心魔”。也就是说,整个故事是一个逐渐走向崩溃的精神病人的自述,我们只有破解她叙述的干扰,才能发现真相。

第五, 除了主题具有多重解释的空间之外,《螺丝在拧紧》还反映了亨利·詹姆斯写作的典型特色:把结构和语言打磨得像一件精巧的艺术品,悬念从开头贯穿到结尾,恐怖的气息层层渲染,景物与心理描写自然交融,人物对话里暗号密布,可以从不同角度去解释。这种独特的文本魅力,构成了《螺丝在拧紧》得以长盛不衰的重要原因。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.美国作家亨利·詹姆斯是文学流派从现实主义向现代主义转型的一个关键人物,他留下的文本,大量运用心理分析手段,视角直抵人类的内心深处,对于二十世纪盛行的意识流小说也起到开创作用。

2.《螺丝在拧紧》反映了詹姆斯写作的典型特色:把结构和语言打磨得像一件精巧的艺术品,悬念从开头贯穿到结尾,恐怖的气息层层渲染,人物对话里暗号密布,可以从不同角度去解读。这种独特的文本魅力,使得这本书长久不衰。