《胡适口述自传》 贾行家解读

《胡适口述自传》|贾行家解读

关于作者

唐德刚,美籍华人学者,中国近代历史学名家、传记文学家、红学家,中国口述史的主要推动人物。

关于本书

本书是唐德刚根据美国哥伦比亚大学“中国口述历史学部”所公布的胡适口述回忆十六次正式录音的英文稿,和唐德刚所保存并经过胡氏手订的残稿,对照参考,综合译出的。这也是唐德刚在哥伦比亚大学与胡适亲身交往、提着录音机完成的一项重要的“口述史传工程”。在这里,胡适重点对自己的一生的学术作总结评价,唐德刚做了长篇的注释评论,学术界认为,就学术价值和史料价值而言,注释部分的分量,恐怕还在传文之上。

核心内容

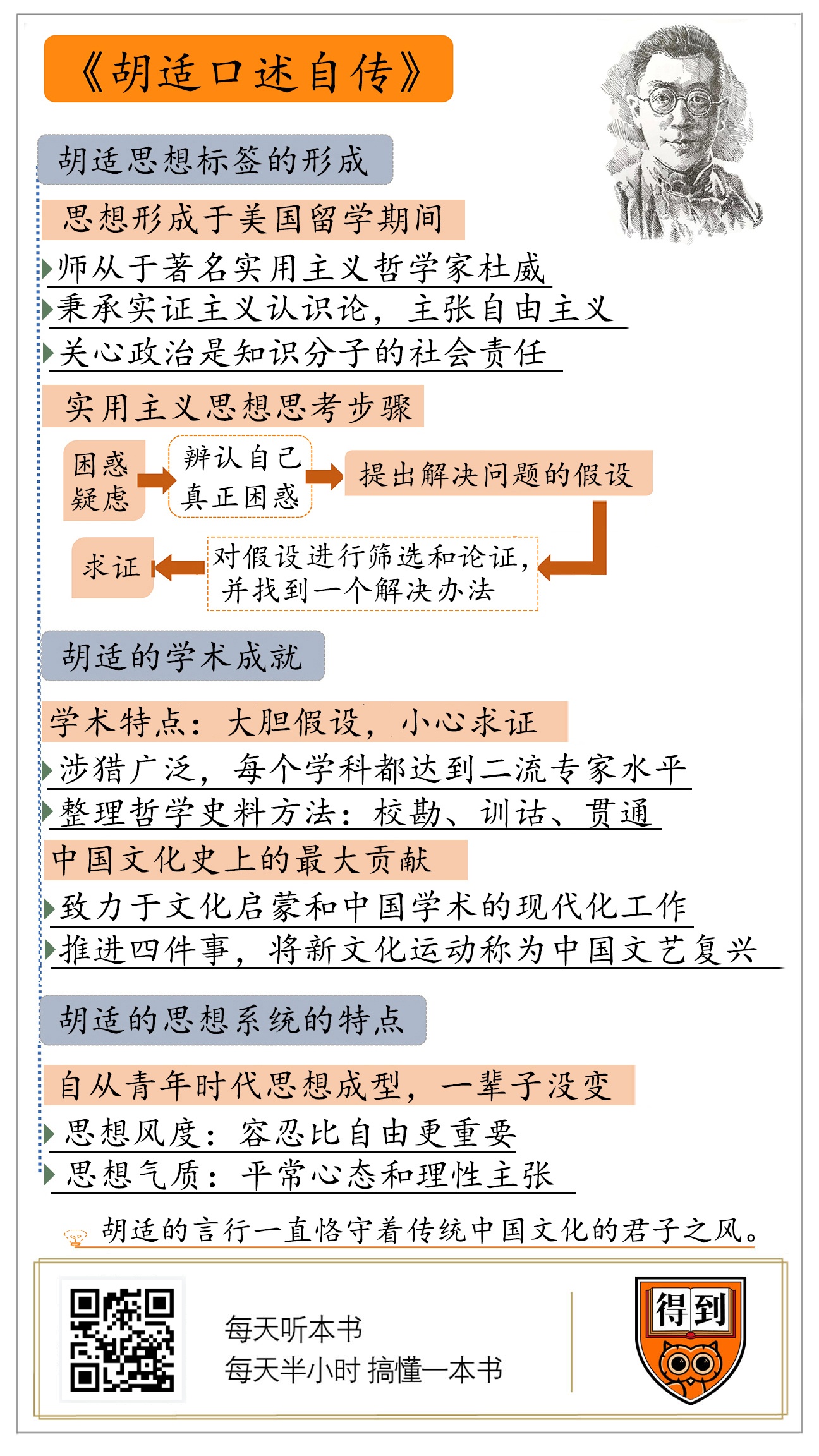

胡适的思想形成于美国留学期间,在思想上,秉承实证主义认识论,主张自由主义,认为关心政治是知识分子的社会责任。但他的学生唐德刚指出:洋派的胡适并没有摆脱传统伦理观念,他对美国政治文化的推崇态度很片面。胡适的学术特点是使用“大胆假设、小心求证”的方法论,涉猎广泛,在每个学科里都达到二流专家的水平。他最大贡献在于致力于文化启蒙和中国学术的现代化工作。他认为新文化运动应该称为“中国文艺复兴”,具体路线是:评估传统文化价值,输入西方学理,整理国故,最终实现再造文明。作为思想家,胡适从青年起思想没有发生过大的转变。但他有自己的思想系统,最可贵的是他身体力行的容忍态度。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书是《胡适口述自传》。

胡适一辈子都是公众人物,有很多的传记,有人说“他简直是玻璃缸里的一条金鱼,摇头摆尾,浮沉上下……一生都被千万只眼睛注视着”。胡适也是当代中国最有影响的思想家之一。对思想家来说,真正的传记应该是个人思想史。从这个角度来说,我觉得这本《胡适口述自传》是最好的选择。这本书讲的不是他的人生经历,而是由他对自己的思想和学术历程做完整回顾。

这还不是一般的回忆。我出个冷谜语吧:什么比一个大学者讲课更有智慧?那就是两个睿智的学者来对话。这本书就是这么本对话录。胡适说“讲演要深入浅出,教书要卑之无甚高论”,也就是以浅显简明为主,为什么呢?因为听众太多,水平不一。当他和学问与自己接近的人谈话时,就能碰撞出更多的思想火花来了。我们读书也能感受到:对话录往往比讲稿更精彩。

和胡适对话的是美籍华人学者、著名历史学家唐德刚。你别觉得“口述”就等于随意、非正式,口述历史是当代史学的前沿领域,这本书是唐德刚在哥伦比亚大学当教授时,负责的一项重点研究计划,两个人是全程英语对话录音。唐德刚不光负责记录、整理和翻译,他还在每一章后面,附上了比正文还长的批注,精彩程度不亚于胡适的讲述部分。为什么呢?因为除了注解,他还动用大量学术论据,和胡适针锋相对地“抬杠”。有人说,看这本书要“先看德刚,后看胡适”。

在这本书里,唐德刚对胡适的批评完全不留情面,让人很难想象:胡适是他的老师,也是他最尊敬的人。唐德刚说:适之先生生前教导我们时,喜欢引用洞山和尚的禅宗公案。洞山和尚最敬重老师云崖和尚。有人问他“你肯先师也无?”也就是赞不赞成你老师的话?洞山回答“半肯半不肯。若全肯,即辜负先师也。”这是胡适最推崇的怀疑精神,也就是“我爱我老师,我更爱真理”。

所以呢,我下面讲述的,主要是胡适的思想历程和学术特点。既要为你讲胡适怎么看问题,也要给你讲唐德刚怎么和他抬杠。

在这本“抬杠版胡适思想史”里,我们先来说的第一个大问题是:胡适的实用主义和自由派思想标签,到底是怎么形成的?

我的解读原则是:凡是大家熟悉的内容,比如胡适的人生经历,我尽量少说。但本书开篇第一章,胡适讲家族和父辈的内容,还不能完全略过去。胡适说,蔡元培在为他的成名作《中国哲学史大纲》写序时,搞错了一件事:他祖籍是安徽绩溪,蔡元培误以为他来自著名的望族绩溪胡家。胡适说,自己的祖上是当地一个小户人家,世代经营茶叶,他父亲早年做过幕僚,中年后到台湾做官。胡适从幼年起在家塾接受了完整的传统教育,后来考进了中国最早的大学之一——上海的中国公学。十四岁那年,他在母亲的安排下和妻子江冬秀订婚。我们知道,思想新潮的胡适和这位小脚夫人过了一辈子。

为什么必须要说这段呢?唐德刚说,这说明胡适一辈子没有摆脱宗法社会的旧伦理、“科举时代”的旧观念。胡适被称为“新文化中旧道德的楷模”。私生活我们不讨论了,胡适的言行也恪守着传统中国文化的君子之风。同时,唐德刚这里也对他的思想提出了批评,他说:胡适生在上海,但回忆还是必须从宗族、门第说起,这就是在无意间保存了传统读书人的旧习惯。另外,胡适虽然主要受到西方思想影响,但他的学术方法也是来自中国传统,怀疑精神是出于宋代儒家学者,治学方法是清代“乾嘉学派”的考据风格。不过,胡适自己可不这么认为,我们后面会说到。

1910年,胡适20岁时,考取了公派赴美留学生。胡适说,那批72个名额里,他考了55名,很接近榜尾了。幸好在国文考试里写了一篇考据风格的短文,拿到了满分。我们还知道一件轶事:他在美国一开始是学农业的,因为做实验时没法给30种苹果分类,才改学了文科。但在这本书里,胡适回忆说:不是那样的,不是30种苹果,而是400种。他年轻时记忆好,虽然在国内时没见过苹果,死记硬背的话也能通过,真正的问题在于,他当时看到了:就算考过去,自己也会很快忘掉那些知识。当时中国和美国的农业科技相差太远,学成之后回国没法施展,而且自己的兴趣也不在这里。他后来经常告诫年轻人:要以兴趣和天赋来选择职业,不要按照社会时尚或者自以为的外部需要来择业。他本科毕业时,同时完成了哲学和心理学、英国文学、政治经济学这三个专业的学业。

胡适认为,促使自己改行甚至改变思想的,是更大的原因:国内在1911年爆发辛亥革命、成立民国,这是当时亚洲唯一的共和国。这让他对美国的政治文化产生了浓厚兴趣。胡适是民国时期有名的亲美派,他一生7次到美国,前后加起来在那里生活了25年。我们看胡适的年谱,他就没怎么到过其他国家。在美国,他完全融入了上流社会,是美国人最熟悉的中国人,他一生获得的35个荣誉博士里,有31个是美国高校颁发的。在他刚到美国留学时,安排他生活的是北美基督教青年协会主席一家;他经常交往的美国朋友,是大学里的犹太裔教授、大学生,都是美国的精英文化代表。我觉得,还有一个细节能说明美国文化对他的影响多深:虽然他不信教,却是当时收藏中文圣经版本最多的人。

在这些人的影响下,胡适对美国政治做过专门研究。他的政治学的教授给他的任务是:订三份支持不同总统的纽约报纸,从候选人里选一个自己支持的人。每天做一次报纸摘要,写出报告。期末考试是对所有的竞选违规案例做比较研究。这让胡适对美国的政治有了完整的体验。他发现,当时美国政治的表现是很鲜活的:那次大选的结果是威尔逊当选第28任美国总统。他看到:宿舍的女清洁工不选威尔逊,因为他老婆死了刚一年就再婚了。斯坦福大学的校长也不支持威尔逊,理由是威尔逊当普林斯顿大学校长时,给一个教授的夫人送过花。胡适说:不要以为女佣和大学校长的政治观念就一定有本质区别。他也体验到了美国人当时的政治热情,在1915年的美国妇女争取选举权运动里,他的导师、著名哲学家杜威夫妇加入了游行队伍,当众发表演说。教授们直接参加政治,给他的影响很大。胡适说:这决定了他毕生关注中国政治,他认为这是知识分子对社会的应有责任。当然,今天看,除了在抗战期间担任过四年驻美大使,他很少参与实际政治事务。

这时候唐德刚又出来抬杠了,他认为:胡适对美国文化一往情深,那是因为他接触到的现实不完整。唐德刚是1948年到美国留学的,住在贫民窟里,每天在餐馆打12个小时的工,接触的是美国底层社会。他说,胡适这批公派留学生,当年过的是少爷小姐的生活:学杂费全免,住高级公寓,胡适当年是和宋子文住一个宿舍楼的,每月生活费有80美元。这在1910年是什么概念?当时著名作家张恨水做杂志编辑的月薪是银元6元,不到2.5美元。所以,在这本书的原版录音里,胡适说自己被扣了15美元之后变穷了,唐德刚用四川话说:“胡老师,你穷啥子穷啊!”唐德刚说:胡适一辈子都不知道美国的另一面。他到美国留学时,美国正处于长达百年的“排华运动”中,大批华裔移民正遭受着迫害,胡适这些留美学生,从来没有为那些同胞说过一句话,这真是咄咄怪事!另外,胡适不懂经济,这也是他谈政治时的致命伤。

更重要的是:这埋下了胡适思想中的一个弱点:他只能看到西方文化的长处,忽视了它的缺陷和问题。不过唐德刚也承认:这也无可厚非,中国最需要的是学习西方文化的优点,如果那个时代只强调西方的缺陷,很容易退回到故步自封状态。

下面呢,我们再来说说胡适思想的主要形成阶段:师从于著名实用主义哲学家杜威。这个时期,胡适从美国康奈尔大学的哲学系转到了哥伦比亚大学。唐德刚在这里解释:康奈尔大学当年属于新唯心主义哲学阵营,也就是把康德的抽象观念具体化、伦理化,简单说,就是最后搞出来一套无神的宗教。胡适的思想天分很高,很快就发现这里面不对劲,才转投到杜威门下。

胡适说,杜威讲课的语速非常慢,对每个字都反复推敲,这种对表达的严肃,对他的影响很大。

实用主义的思想方式是什么样的呢?胡适总结,一共有五个步骤:第一个阶段是困惑和疑虑,这是引发认真思考的前奏。第二个阶段是辨认自己困惑的到底是什么?第三个阶段,是提出一个或几个能解决问题的假设。第四个阶段,是对假设进行筛选和论证,找到一个可以解决问题的办法。第五个阶段就是最后的求证,对所选择的假设进行证明,这是人通过理性能找到的最好解决方案。胡适的那句名言“大胆假设,小心求证”的完整过程,就是这样的。

胡适认为,这就是一种推理法,就像古代阿拉伯的一个传说:聪明人能从地上的印迹、树枝掉落的细节,推论出走丢了的马跑到哪里去了。过去,这种推理思考主要应用在科学领域,杜威的实证主义把它引向了人文和社科研究。胡适觉得:自己那么爱搞考据,不是为了考证而考证,而是要为思想找到证据。

不过,胡适最尊敬的导师杜威,却害得他很久才拿到学位,这是怎么回事儿呢?这就要说在第二部分:胡适的学术成就了。

胡适有一段著名的公案,他回国时号称“胡博士”,其实没有拿到博士学位。唐德刚就在哥大教历史,最了解学校的内幕。他说:胡适的求学之路是成也杜威,“败”也杜威。像杜威那种世界闻名的大教授,名气大、治学忙,对指导的学生不怎么在乎。结果是:名教授的研究生,往往一上答辩考场如同上法场,失败率极高。首先说,胡适的毕业论文够不够博士水平?绝对够!因为那篇9万字的论文《先秦名学史》,就是他后来的代表作《中国哲学史大纲》雏形,但答辩的几位主考都不懂汉学和中文,导师杜威更是连论文都没怎么翻过,这导致了答辩没有通过,责任并不在胡适。胡适这时已经接到了蔡元培请他到北大当教授的聘书,等不了,只能放弃修改论文匆匆回国。几年后,杜威到中国看到《中国哲学史大纲》的学术水平和影响力,也觉得很惭愧。此后,胡适没时间回哥大,所以领取博士学位是多年之后了。

我们知道,这本大名鼎鼎的《中国哲学史大纲》其实只有上半部。在白话文运动里,胡适的论敌、古文字学家黄侃就调侃他是“著作监,太监的监”,因为他写哲学史和白话文学史都是只有上半部,下部没有。我们看,这个段子有两个含义:一是《中国哲学史大纲》属于半成品,二是质量过硬,连论敌也不能说不好。那我们就来说说:这半部著作好在哪里?

中国古代的各派哲学思想,当然是有条理系统的,没有系统的就只是零碎片断,不成其为思想了。哲学家金岳霖称之为“实架子”,也就是实际的架构。但自古以来,中国学者始终没有把它成功地搭起来。胡适这本书的开创性,在于从实用主义思想和西方哲学史里,找到了一套方法,对中国古代的思想学说进行解释和重建,树立了全新的学术典范。

他整理哲学史料的办法有三种:校勘、训诂和贯通。校勘、训诂就是细密的考证,也就是小心求证。而贯通是寻找一条有头绪、有条理的脉络,容纳历史上的各家思想,这属于大胆假设。胡适在这本书里说,他搞学术研究,从来都是围绕“方法”来打转,也就是高度关注研究对象使用的是什么思想方法。这也是受杜威的影响,比如杜威给他讲过:研究亚里士多德的形式逻辑为什么在中世纪又变得很重要,因为基督教需要用它来证实宗教信仰是严密的,否则,神学理论就会变得支离破碎。同样的道理,佛教发展出了演绎法,也就是中文翻译的“因明学”。墨家思想有细密的推理法,是为了从逻辑上证明鬼神的存在。

有人说,胡适的学术建树一般,出名是因为有人格魅力。那么,到底怎么评价胡适的学术成就呢?唐德刚说,胡适是“九项全能”的专家学者。哪九项?第一古代哲学思想研究,第二是政治思想研究,第三是史学研究,第四是文学思想研究,第五是哲学史研究,第六是文学史研究,第七是古代典籍文献的考据,第八是红学的艺术研究,第九是红学的文史考证。这9项既不是唐德刚总结的,也不是胡适自己说的,而是特殊历史时期集中批判胡适的时候总结出来的,却恰恰点明了他的研究领域。

当胡适看到那些批判文章时,既不急也不恼,而是说:看起来啊,我过去的工作没少做。唐德刚把这九类学术批判的目录拿给他看,问他能不能按中国人的习惯,再找出一项凑个整数?胡适大笑着说:“九项,九项!”其实,还是能凑出第十项的,我们知道,胡适对佛教历史也做过很多研究。

胡适治学广博,也可以说是很杂,同时,他的研究也很实在,并没有因为名气大就高来高去:他十九岁时开始做诗经注解,到七十岁,还在搞《水经注》考据,可以说都是“绣花针”的细致功夫。那么,他的学术水平到底怎么样呢?

唐德刚说,五十年代末,有一位中国近代史专家拜访胡适,谈了一个多小时,对他非常佩服,说:“胡适之在任何一行,都有他的‘高等常识’,真了不起。”唐德刚问:“高在哪里呢?”对方回答:“都在二三流专家以上的水平。”可以说,胡适的学问特点是博学和通才,在单独的一行,他的学识比不上一流专家,但因为通才,见识就相对“专才”要高了。很多行业的顶尖人物都是这样,不见得哪个方面登峰造极,但能样样达到二流高手,别人就远远赶不上了。很多行业的头部企业也是这样。胡适经常遭受反驳和攻击,也是因为他每个学科都参与。当年台湾也一直有学者在批胡适,比如史学家钱穆。但是唐德刚说,钱穆可以在国学上和胡适论战,但胡适学问里最精彩的西方学术,钱穆就没有发言权了。

胡适在中国文化史上的最大的贡献,应该说是致力于文化启蒙和中国学术的现代化工作。在其他传记里,我们可以读到他在“五四”新文化运动里参与的历史事件,这里主要来说他的思想。胡适在这本书里说,中外对“五四运动”都有误解,比如,他曾经被美国一家机构评为全球一百位最著名人物,理由是“为中国发明了一种新语言”,这个理由,不光他担不起,世界上没有任何人能担得起。

那么,他当时要做的是什么呢?首先,他觉得“新文化运动”的含义是中国传统文化需要重新生长,同时它也应该是一个“新思想运动”,也就是吸收西方的新观念。实际上,他更喜欢的一个词是“中国文艺复兴”。他要做的是推进四件事:第一件是用批判的态度,重新评估传统文化的价值,研究当前的具体问题。所以他要推动语言文字改革、改良文学;其他需要改进的还有妇女解放、婚姻、教育和家庭等问题,这都是文艺复兴中的实际问题。接下来的第二件事叫“输入学理”,也就是从国外输入新理论、新思想,目的还是帮助中国人解决今天所面临的实际问题。从新思想、新科学到西方文学艺术,都是在那个时代秉承这种思想引入中国的。第三件事叫“整理国故”,也就是对传统学术思想进行改造。胡适认为,“国故”的“故”可以解释成死亡了、过去了,他虽然研究了一辈子中国传统学术,但坚持对旧文化的系统批判。这是学术界对胡适思想争议最大的一点,也是我们直到今天仍然要讨论的。比如唐德刚就认为:胡适这方面的主张过于倾向西化,中国的现代化必须与传统相结合。第四件事,是上述三点完成后的设想,胡适称为“再造文明”。含义是:新文化运动的终极目的,是通过严肃分析中国人生活中的现实问题,输入西方的新观念、新思想,批判重建旧文化,产生出一种新的文明。这才是胡适对新文化运动的完整思想。

说完了胡适的思想历程和学术观点、文化观点。作为一部思想史,我们还有一个关键问题要讨论:那就是,胡适的思想有哪些重要的转折和发展阶段?

单说这个问题,那一句话就能概括:胡适自从青年时代思想成型,就一辈子没有变过。他在五十年里,一直坚持着自己的实用主义和自由主义。我在为你解读梁漱溟的思想传记时提到过,梁漱溟说胡适有思想系统,但是很浅。这也合理:那么早就成型,之后不再进化,当然浅啦。然而,胡适的人格魅力也正表现在这里:无论时代如何变化,他也不改自己的温和态度,既不激进,也不消极,既不过火,也不油滑,始终保持从容平和的态度。

我觉得,其中最值得向你介绍的,不是他的思想观点,而是他的思想风度,关键词就是容忍。在胡适的价值体系里,容忍比自由更重要。宽恕和体谅他人,是他从小在母亲那里学到的处世原则。他认为:人类的认知习惯是党同伐异,不喜欢和自己不同的信仰、思想和行为。在历史上,宗教自由、思想自由,政治自由都有一个共同基础,就是容忍的态度。他宣称自己是无神论者,既不信有一个有意志的神,也不信灵魂不朽,但能容忍一切信仰有神的宗教信徒。他说,这样的事要反过来看,世界上大多数人是信神的,既然他们能有雅量容忍自己的无神论,自己也该用容忍态度来报答。

在白话文运动里,他在从美国写给陈独秀的信里说:这件事不是一朝一夕能定的,希望大家平心静气地研究这个问题。推动白话文运动的立场不能退缩,但也不能不许别人反对。陈独秀回答:这件事是非分明,绝不容许反对者有讨论的余地。胡适后来回忆,现在四十多年过去了,还是觉得不许别人反对的态度,更容易引起反感。

我觉得,从思想气质来说,胡适的平常心态和理性主张,特别适合用来平衡鲁迅的深邃犀利和毫不妥协。因为文化地位相当,他俩常常被拿来做对比,他们代表着中国知识分子的两条出路。由于立场不同,鲁迅生前对胡适有很多“差评”。但是,鲁迅在世时,胡适说他和自己是同路人;鲁迅去世后,他还是强调:绝不能抹煞鲁迅在近代文化史上的重要贡献。也许,胡适代表着中国人文精神中基础的一面,有了足够多的、胡适这样的平和思想者,才会有更好的土壤来产生鲁迅这样的深刻思想者。

所以,唐德刚也以批评胡适作为“最不辜负老师”的方式。在评价胡适的自由主义时,照样火力全开。他说:美国有自由女神,胡适简直是“自由男神”了,但你问这位男神“自由到底是什么”,他回答的都是人人知道的常识,因为他只是在直觉上“为自由而自由”,只有一种孤立的自由观。唐德刚认为:自由作为一种价值,应该和社会中的其他相关因素形成连续性的价值体系。胡适的思想,还需要继续向前推进才行。尽管如此,他还是给了胡适非常高的历史定位,他做过一项中国思想史研究,列出了从古至今对中国文化影响最深的100个人,胡适是其中距现在最近的一位。

关于胡适的个人思想史,我就为你介绍到这儿。最后回顾一下:

他的思想形成于美国留学期间,在思想上,秉承实证主义认识论,主张自由主义,认为关心政治是知识分子的社会责任。但他的学生唐德刚指出:洋派的胡适并没有摆脱传统伦理观念,他对美国政治文化的推崇态度很片面。

胡适的学术特点是使用“大胆假设、小心求证”的方法论,涉猎广泛,在每个学科里都达到二流专家的水平。他最大贡献在于致力于文化启蒙和中国学术的现代化工作。他认为新文化运动应该称为“中国文艺复兴”,具体路线是:评估传统文化价值,输入西方学理,整理国故,最终实现再造文明。

作为思想家,胡适从青年起思想没有发生过大的转变。但他有自己的思想系统,最可贵的是他身体力行的容忍态度。

最后引用一段胡适的话来结束本期音频:“人生是为追求幸福与快乐,人追求的快乐范围很广,例如财富、婚姻、事业、工作等等。我认为,人生的快乐,就是知识的快乐,做研究的快乐,找真理的快乐,求证据的快乐。从求知识的欲望与方法中深深体会到人生是有限,知识是无穷的,以有限的人生,去深求无穷的知识,实在是非常快乐的。”

撰稿、讲述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.要以兴趣和天赋来选择职业,不要按照社会时尚或者自以为的外部需要来择业。

2.自由作为一种价值,应该和社会中的其他相关因素形成连续性的价值体系。

3.在胡适的价值体系里,容忍比自由更重要。