《纯真年代》 黄昱宁工作室解读

《纯真年代》| 黄昱宁工作室解读

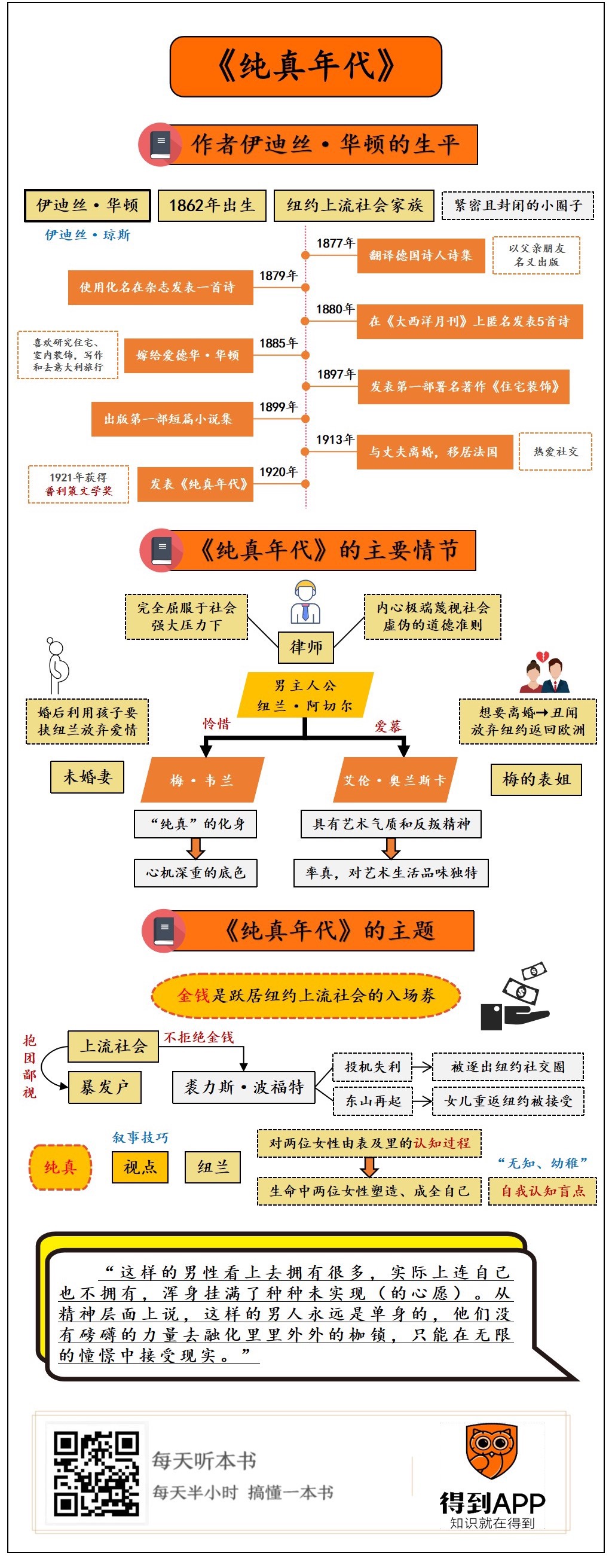

关于作者

美国作家伊迪丝·华顿,是美国第一个获得普利策文学奖的女性作家,还获得过三次诺贝尔文学奖提名。因为文学上的卓越成就,她被选入美国国家女性名人堂。

关于本书

《纯真年代》是伊迪丝·华顿的代表作,曾在获得1921年普利策奖。这部小说讲述的是,发生在19世纪七八十年代纽约上流社会的三角恋情,这部作品揭示了那个年代纽约上流社会的虚伪以及传统习俗对人性的束缚。

核心内容

第一,伊迪丝·华顿出生于美国纽约上流社会,她有哪些人生经历?

第二,从小说男主人公的视角出发,了解《纯真年代》的主要情节。

第三,作者在《纯真年代》中表达了哪些主题?书名中的“纯真”有什么复杂意味?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是长篇小说《纯真年代》。作者是美国作家伊迪丝·华顿。

伊迪丝出生于1862年,1937年去世,她是美国第一个获得普利策文学奖的女性作家,还获得过三次诺贝尔文学奖提名。因为文学上的卓越成就,她被选入美国国家女性名人堂。她的作品也很受美国影视业欢迎。早在1918年,她的长篇小说《欢乐之家》就被拍成了电影。此后,她的作品陆续被影视化改编,多达二十多次,今天这部《纯真年代》就曾经三次被搬上大银幕。

这部小说讲述的是,发生在19世纪七八十年代纽约上流社会的三角恋情。这部作品有深刻的现实意义,它揭示了那个年代纽约上流社会的虚伪,以及传统习俗对人性的束缚。好莱坞大导演马丁·斯科塞斯,曾经执导过1993年版《纯真年代》的同名电影,这部电影的预告片,能帮我们快速理解这部作品的核心主题。

在预告片中,人们能看到:纽约的绅士淑女们,时而交谈寒暄,时而婆娑起舞,时而在剧院包厢里散播谣言,时而又在乡间别墅观赏湖畔日落。他们在晚宴桌边谈论巴黎最新的女装款式,还会在伦敦度蜜月、出席国家美术馆特展的开幕式。预告片的最后,一行字幕升起:“讲求传统的年代,权势所在的处所”(In a time of tradition, in a place of privilege)。

这句话贴切地概括了《纯真年代》的核心主旨。这些绅士淑女们生活在19世纪70年代末80年代初,过着纸迷金醉的生活,他们只关心家族的社会地位,不会考虑个人幸福,社会规范就是他们的行为准则。

伊迪丝在小说中再现了这段时期的纽约上流社会,讲述了女性在传统社会中的遭遇,也为后人提供了跟这段历史有关的第一手资料,她还被称为美国文学中“最好的社会历史学家之一”。伊迪丝能做到这点是因为,她出生于美国上流社会,是这段历史的亲历者。评论家说,伊迪丝非常了解她的阶层,熟知这个世界所有细微之处,“她从亲历者的角度记录了美国上流社会的情感史,此后再没有如她一般精细的记述者了。”

伊迪丝是在一战后创作了《纯真年代》,在1920年发表。她写这本书的初衷是想摆脱战争给自己带来的痛苦。她的一些亲人、朋友在战争中失去生命,战后,又有多位密友接连去世,伊迪丝的生活中充满哀伤,她回到了自己长大的地方——纽约,写下《纯真年代》。起初,她和朋友都不看好这本小说的前景,朋友读完初稿后对她说,“这本书不错,但我和你应该是唯一会读这部小说的人。我们是最后还记得纽约从前样子的人,至于其他人,他们不会对此感兴趣”。伊迪丝同意这个说法,但出乎她意料的是,这本书有自己的运气,成了伊迪丝最畅销的作品之一。

今天的解读有三部分。第一部分,我们来认识一下作者伊迪丝·华顿,她的生平能帮我们更好地理解这部小说的背景。第二部分,我们从小说男主人公的视角,了解一下《纯真年代》的主要情节。第三部分,我们以局外人的视角来看看这部作品的主题,为什么一部揭露纽约上流社会的作品,名字中会有“纯真”,这个词有什么复杂意味?

我们简单了解一下伊迪丝·华顿的生平。《纯真年代》的故事,发生在19世纪70年代末80年代初的纽约,那正是伊迪丝度过童年和青年岁月的地方,她在那里长大成人,阅读和创作,进入社交界,结婚。

华顿其实是伊迪丝的夫姓,她本名叫伊迪丝·琼斯。1862年,伊迪丝在纽约出生,是琼斯家族的小女儿,有两个哥哥。琼斯家族是纽约房地产业的巨富,社会声名很高,当时的纽约,甚至有一句俗语是“你得去认识琼斯一家”。

豪门出身的伊迪丝,童年时曾跟随父母游历欧洲,熟练掌握了多门外语。回到纽约时,父母为她请来家庭教师,还雇了女管家训练她各项礼仪。那时候所谓的礼仪,其实就是当地社会对女性要求的各种举止规范,伊迪丝很反感这些。

那时候,伊迪丝所在的纽约上流社会,是个紧密又封闭的小圈子。她曾在自传中介绍说:我们的集体是个很小的“社会”,有着属于自己的流行语、规范和娱乐方式,对不属于自己圈子的事物漠不关心。这个“社会”里的人,大部分都继承了一大批固定资产,不需要工作,过着懒散的生活。比如,伊迪丝的亲戚里,只有一个人在工作。

表面上看,这个“社会”里的大多数人都有好看的外表,喜欢寻欢作乐,最经常的消遣是赴宴和宴请。实际上,这是一个封闭的小圈子,他们排斥一切外界影响,严格遵守沿袭下来的准则,违反准则的人会受到毫不留情的惩罚。伊迪丝在《纯真年代》里说过一些这个圈子里的准则:“这些人以为丑闻比疾病更可怕,体面比勇气更重要,最没有教养的行为是出丑。”

伊迪丝自小就喜欢编故事,但是在她成长的年代,整个美国社会都不鼓励女性创作,也不认为作家是适合女性的职业,她只能偷偷创作,以化名、匿名的形式发表作品。15岁,她翻译了一本德国诗人的诗集,以父亲朋友的名义出版,那一年,她还偷偷写了一篇三万字的中篇小说。17岁时,她用化名在杂志上发表了一首诗,18岁,她在著名的《大西洋月刊》上匿名发表了五首诗。

此后,很长一段时间里,伊迪丝再也没有发表过自己的创作。因为在那时的纽约上流社会,婚姻是女性存在的主要意义。伊迪丝17岁过了成年礼之后,整个1880到1890年代,她都忙着社交、恋爱。23岁时,她嫁给了爱德华·华顿,爱德华来自美国波士顿的古老世家,跟琼斯家族门当户对,从此,伊迪丝·琼斯成为伊迪丝·华顿。

婚后的伊迪丝,喜欢研究住宅、室内装饰,写作和去意大利旅行。35岁时,她发表了第一部署名著作,有意思的是,竟不是文学创作,而是一本名叫《住宅装饰》的专业出版物。37岁,伊迪丝出版了第一部短篇小说集,正式开启了她高产的创作生涯。她非常高产,一生写了十几部长篇小说,除了小说,她还写过诗集、游记、文学批评和回忆录等。

1913年,伊迪丝与丈夫离婚,结束了28年的婚姻生活。之后,她移居法国,整个第一次世界大战时期都在巴黎度过。这期间,她很热爱社交,亨利·詹姆斯、安德烈·纪德等文艺界名家,都是她的座上宾。她跟美法两国的政界名流也有联系,比如,美国前总统西奥多·罗斯福;一战时,法国总统还授予了她荣誉军团勋章。

1920年,她的新作《纯真年代》发表,一年后为她赢得普利策文学奖。对伊迪丝来说,描写19世纪晚期的纽约城,其实带有追溯过往的怀旧色彩,那段时期给她的生活和创作都打上了深刻烙印。但是,《纯真年代》并非只是一部情怀之作,伊迪丝的兴趣更多地在于描述她所在的纽约上层社会。她很熟悉这个群体,但在小说中,她会跟这个群体保持距离,以叙述者的口吻,对他们进行严厉批判。在创作手法上,她倾向于写实,因为她相信,描绘的真实优于情绪的感伤,细节的确切好过空泛的抽象。所以,我们也可以把《纯真年代》看作是一部对当时纽约“社会风俗”的观测记录。

了解完了伊迪丝的生平,接下来,我们就以小说男主人公的视角,了解一下这部小说的情节。《纯真年代》有两个部分,一共34章。

先看第一部分。故事从1870年代某个晚上的纽约音乐厅拉开序幕。此刻,这里正上演著名歌剧《浮士德》,纽约的上流社会喜欢在这里聚集,因为能把暴发户“新人”拒之门外。

男主人公名叫纽兰·阿切尔,是一位出身显赫的年轻律师。跟随他的眼光,我们能看到音乐厅的装饰,舞台上的表演,以及包厢里的各色男女,他们都是纽兰的熟人,也是纽约上流社会的精英。单个来看,这些精英都有孤陋的一面,纽兰觉得自己在智识与艺术方面,明显胜过他们中的任何人。可这些人合在一起,却代表了“纽约”,他们对所有事件的信条,就是这个阶层的道德。纽兰本能地感觉到,自己要是特立独行就会伤及体面,惹来麻烦,所以,他愿意接受这些信条。

音乐厅里的一些细节引起了纽兰的注意,比如,台上的女主角唱的不是英语版的“他爱我”,而是意大利语的“呣啊嘛”,这是因为当时的音乐界有一条不容置疑的规则,那就是,瑞典歌唱家演唱法国歌剧中的德语歌词,必须译成意大利语,好让说英语也懂意大利语的观众能更加清晰地理解。

这个小小的规则是纽兰的生活中“所有那些惯例和义务”里的一个小例子。值得注意的是,作者借助这个细节,悄悄地给这部作品添加了主题词:“规则”“惯例”“义务”。在之后的章节中,我们还会陆续看到跟这些主题词相似的词汇,它们体现出了那个时代纽约上流社会的特定生活风尚。

比如,上层淑女们从巴黎买回来的时装,必须要在衣橱里放上一季再穿,才是“合适”的,否则就会显得粗俗。这些词汇其实是纽约上层社会成员之间互相接受和承认的密码本,所有人都要遵循统一的行为规范,无法用自己的方式去思考和行动,他们就像戴上了同一款人格面具。

说回到纽兰,他已经与女友梅·韦兰订婚了。可另一位女士的出场扰乱了他的心绪,这位女士是梅的表姐艾伦·奥兰斯卡伯爵夫人。艾伦的丈夫是个波兰贵族,纵情声色。艾伦从欧洲回到纽约,是希望能得到家族亲友的支持,她要放弃这段婚姻。

这个决定让艾伦的家族成员陷入恐慌。在那时的美国,法律虽然允许离婚,但对纽约的上流社会来说,离婚是不可接受的,只要离婚就是丑闻。艾伦想离婚,搅乱了家族成员根深蒂固的信条,他们的反应是:拒绝出席欢迎她回来的宴会。他们对艾伦的拒绝无声但强有力,这种拒绝其实是一个象征。作者评论说,事实上,他们生活在一个符号的世界,一个充满寓意的世界,在这里,人们从来不会谈论真实的生活和感受,只是以约定俗成的符号来暗示。这里的“符号”指的是,跟真实的生活和感受相背离的另一种生活理念。

艾伦是纽兰未婚妻的表姐,为了维护未婚妻家族的声誉,纽兰利用自己的社会资源,为艾伦寻找补救与转圜的机会,同时,作为律师,他在不情愿的状况下接受律所合伙人的要求,代表艾伦的家族,劝说艾伦放弃离婚的打算。

纽兰的劝说居然奏效了。我们不妨看看,纽兰是如何为艾伦化解这场危机的。纽兰和母亲去拜访了跟他们有姻亲关系的范·德尔·吕顿夫妇,吕顿家族可以说是纽约上流社会精英中的精英,但他们深居简出很少社交。纽兰说服了吕顿先生,让他相信艾伦是被他人中伤。吕顿先生愿意帮助艾伦恢复名誉,吕顿夫人还亲自递送了一份请柬,邀请艾伦下周来出席他们夫妇举办的一场重要宴会。于是,艾伦重新获得纽约上流社会的社交入场券。这跟她当初被拒绝一样,也是无声的符号。

艾伦完全没有意识到社交界接受她,是纽兰背后运作的结果,她还以为周围的人对自己充满了善意。结果,在吕顿夫妇举办的那场宴会上,她不仅迟到了,宴会中还直接起身离开一位绅士,走到纽兰身边,这种举动在纽约上流社会的客厅里,是一种严重的失礼,按照礼节,她应该端坐着等男士过来找她。

很显然,艾伦是这个阶层中的“异类”。在两人的接触中,艾伦的率真,她在艺术和生活中的独特品位,渐渐让纽兰对她另眼相看。纽兰曾经非常坚信自己的生活惯例,还庆幸自己是个纽约人,能与同类人联姻,恪守小圈子里的准则几乎是他的第二天性,但这一切就像初春冰冻着的河面,看上去很坚固,实际上裂纹丛生。

纽兰对梅的怜惜,对艾伦的爱慕,是这部小说情节展开的重要驱动力。把两位女主人公并列在一起,就会发现,她们就像“冰与火”一样。在纽兰眼中,未婚妻梅是“纯真”的化身,而艾伦正好站在“纯真”的对面,“优雅成熟”,具有艺术气质和叛逆精神,敢公然嘲弄纽约社会的礼俗与惯例。她们既是他最亲近的人,也是两种生活理念的象征,纽兰需要做出选择。

面对艾伦的吸引力,纽兰害怕自己爱上对方,他请求未婚妻把结婚日期提前,但梅却始终婉拒,因为这样做不符合纽约社会的“惯例”。几周后,纽兰向艾伦告白,艾伦则说,她从别人嘴里得知,正是纽兰搭救了自己,但她怕给家族、给梅和纽兰带来恶名和丑闻,所以,即使她了解了纽兰的爱,也不可能接受。

此时,纽兰接到了未婚妻梅的电报,她终于同意把婚礼提前。小说第一部分结束。

小说随后进入第二部分。纽兰和梅已经结婚,纽兰试图忘记艾伦,却没能奏效,他无法熄灭对她的爱慕。而且,他越来越能感受到日常生活的空虚,他感觉,妻子和周围的人一样,正暗暗地磨平他的棱角。此时,艾伦已经离开纽约去了华盛顿,她的贵族丈夫不惜一切代价,想让她回到自己身边,但艾伦拒绝了。家人们也希望艾伦返回欧洲与丈夫和解,但艾伦的独立让他们沮丧,于是,家族削减了对艾伦的津贴。

纽兰想要逃离婚姻的羁绊,与艾伦一起生活,他甚至怂恿艾伦与他私奔,但艾伦拒绝了他。随后,艾伦家族的核心人物曼森·明戈特老夫人突然生病,她是艾伦的外祖母,艾伦被召回纽约照顾老夫人,老夫人接受了她的离婚决定,恢复了给她的津贴。回到纽约后,艾伦在纽兰的攻势下,一度屈服并承诺把自己交给纽兰。然而,不久后,纽兰从妻子那里听说,艾伦已经决定返回欧洲。

纽兰夫妇要为艾伦举行欢送晚宴。这场晚宴是小说第二部分的重头戏,各色人物齐齐上阵,聚集在客厅里、餐桌边。在这部分,作者展现了自己对室内装饰的兴趣,以及对纽约上层社会生活细节的熟悉。女主人梅兴致勃勃地操办了自己婚后第一次大型晚宴,有罗马潘趣酒、带金边的硬纸菜单和名卡、香水玫瑰和铁线蕨、报春花和瓜叶菊、大烛台和盛放在镂空银盘里的糖果,她的殷勤让客人如沐春风。

然而,在纽兰的眼中,这场宴会就像一幕残酷的原始仪式,“一个部落济济一堂,环绕着一个将被开除的同族女子”。纽兰坐在餐桌一端,目光扫过了每位来宾,几个月来,正是这些人在悄无声息地窥测、侦听他和艾伦,他们认定,纽兰和艾伦有染。今晚,他们所代表的纽约社交界,成功地以无声的方式把这两个人阻隔。

晚宴之后,纽兰准备告诉梅,自己想离开纽约长途旅行一段时间,梅打断了他,说自己怀孕了。她还透露,两周前她跟艾伦有过一次私下长谈,她告诉艾伦自己可能怀孕了。毫无疑问,这个消息就是艾伦突然放弃纽约返回欧洲的原因。纽兰也决定,他要为了孩子放弃爱情。

到了小说的最后一章,时间已经是二十六年后。两年前,梅染病去世。纽兰的大儿子达拉斯,此时是个青年建筑师,达拉斯邀请父亲,一起去巴黎远游。达拉斯居然安排纽兰去艾伦的寓所拜访,这让纽兰非常惊讶,儿子告诉父亲,母亲临终前跟自己透露过,艾伦曾是父亲的挚爱,但父亲最终因为他们俩放弃了艾伦。听到这一切后,纽兰感慨万千。

在小说的结尾,父子二人来到艾伦的寓所外,纽兰目送儿子上楼去见艾伦,自己却仰望着公寓的阳台,沉吟许久,最后,他独自走回旅馆,心中默念,“对我来说,留在这里比上楼去更真实。”

故事已经介绍完了。我们从纽约上层社会局内人纽兰的视角,了解了传统礼数对人的束缚,纽兰的内心挣扎以及他的最终选择,他选择成为一个“好人”,众人眼中的“绅士”,儿子还很体恤他为家庭做出的牺牲,可他知道,自己错失了生命之花,也就是爱情。

接下来,我们不妨退一步,试着从局外人的视角再看看这部小说。我们会发现,作者在这本书中还呈现了一个重要主题:纽约上层社会重视“规则”“惯例”“义务”,可金钱才是跃居纽约上流社会的入场券。

小说一开篇,作者在描绘音乐厅时,就点明了纽约上流社会对新兴暴发户的排斥。纽约上流社会成员感受到威胁,想把后者屏挡在外,所以才愿意挤进老音乐厅。而暴发户们正在建造更加宏伟壮丽的大都会剧院,作为自己阶层的文化圣殿。

纽约上流社会抱团鄙视暴发户,却不会拒绝金钱。在《纯真年代》里,暴发户中的一个代表人物是裘力斯·波福特,这是一位来自英国的银行家,举止豪奢浮华,精明而又乖张,全纽约都知道他包养情妇。纽约上流社会成员鄙夷波福特的同时,又对他家的舞会趋之若鹜,因为他的家里有很少见的独立舞厅,是为舞会专门建造的,说到底,还是因为金钱。

波福特后来因投机失利身败名裂,被逐出纽约社交圈。十多年后,波福特在南美东山再起,成为保险公司高管。在小说的结尾,波福特的女儿重返纽约,被人们接受,还成为纽兰的儿媳。我们能看到,时移世易,个人的命运沉浮不定,而金钱始终是跃居纽约上流社会的一张入场券。

以局外人的视角再去看纽约上流社会的其他成员,也会发现,这些标准之下的虚伪。

这本书里有两个次要角色,一个叫劳伦斯·莱弗茨,是个四处猎艳的花花公子,这个名声除了他妻子之外无人不晓,这样一个人却是纽约对于“得体”的最高权威,拥有最高解释权,他能把“什么时候可以戴黑领带配晚礼服,什么时候不可以”的规则解释得头头是道。另一个次要角色叫西勒顿·杰克逊,是纽约上层社会的道德权威,这个阶层每个家族的旁系分支以及他们的杂事秘辛,他都了然于心,这位“谨言慎行”的道德权威,能够一一说出哪个家族的小辈一毛不拔,哪个家族为何隔一代就会出现一个疯子。

最后,我们来看看,这部小说标题中的“纯真”究竟是什么意思。纯真的英文是 innocence,这个词在英语中起码有三重含义:一、清白、无罪;二、天真、单纯;三、无知、幼稚。

你可能会好奇,这部小说强调的是哪一重含义?这个含义体现在哪个人物或哪一组人物关系上?探索“纯真”的真正含义,需要了解作者使用的一个叙事技巧——视点。简单说,视点指的是,透过谁的眼睛去看故事。

在《纯真年代》中,纽兰是唯一的视点人物,也就是说,我们都要透过他的眼睛去看故事。起初,梅在他眼中是个涉世未深、甚至略嫌幼稚的女友,他暗自计划,要在婚后对她负起保护、指导的责任,赋予她才智和手腕。随后,艾伦出现了,她在纽兰心中的印象从任性变为率真,纽兰对她产生了爱恋之心,而梅则渐渐显现出心机深重的底色。

看到这儿,可能有人会把“纯真”解释成,纽兰对两位女性由表及里的认知过程。但这只读出了一半含义。作者在小说中采取的叙事视点,让读者熟悉纽兰的内心,看到他在梅和艾伦之间进退维谷,时而自负,时而犹豫,时而苦闷。看到纽兰的纠结挣扎,读者往往会产生同情式的理解。但理解主人公的主观感受并不是作者的全部用意。

纽兰是小说的主要视点,可作者的“声音”并没有隐退,她会以叙述者的身份发表一些有反讽意味的议论,这些内容会和纽兰的主观视点形成某种冲突。

比如,关于艾伦,纽兰曾经和人发生过争论,纽兰激动地宣称,“女人应当有自由——和我们一样自由。” 这样的观点在当时有点惊世骇俗,读到这里,我们可能会觉得纽兰的思想有一定的先进性。然而,作者在后续的段落里揶揄纽兰说:那些遵从、信奉社会准则的“好”女人,无论受到多大的委屈,都不会要求他所说的那种自由——像男人一样自由。于是,像纽兰这样慷慨宽宏的男人,就会在激烈的辩论中更加侠肝义胆地愿意把自由赋予女人。但其实,那些慷慨宽宏的言辞不过是骗人的伪装,伪装下面依然是根深蒂固的习俗,将世事人情束缚在陈旧的模式上。

听完这些嘲讽味道十足的评论,我们会发现,对于纽兰那番慷慨陈词,也有女性并不领情,作者就是其中之一,她们在这类宣言下,看到了一丝虚伪。

如果只是从纽兰的男性视角去理解“纯真”,也许会陷入作者给我们下的一个套。“纯真”,不仅是梅的天真无邪的表象,或是她智识上的空白,也不仅仅是艾伦的真实而率性,视礼俗如无物,它还隐隐地指向了小说主人公纽兰。他曾自负地以为,自己可以把梅调教成理想的妻子,他还会陶醉在自己对艾伦的救助中。实际上,艾伦为了成全梅和他的婚姻,还有他们未出生的孩子,选择远走欧洲;而妻子梅一直隐忍不发,临终前还对孩子表彰了纽兰对家庭的维护。

在纽兰的顾影自怜中,成为“绅士”是他为了家族义务主动放弃爱情的回报。也许他没意识到,其实是他生命中两位女性塑造、成全了自己。这个自我认知的盲点,也让我们看到了“纯真”的第三重含义——“无知、幼稚”。

到这里,长篇小说《纯真年代》的精华内容已经为你解读完了。我们回顾一下今天内容里的知识要点。

第一,《纯真年代》是美国作家伊迪丝·华顿的代表作,因为这部作品,她成为美国文学史上首位获普利策文学奖的女性作家。

第二,《纯真年代》以精微细致的描绘,为读者呈现了19世纪70年代纽约上层社会的生活图景。作者在作品中呈现了多个重要主题,比如,社会等级与财富的联系,纽约上流社会的生活风尚,金钱是跃居这个阶层的一张入场券,等等。这部小说的主要叙事视点是主人公纽兰,读者能够了解他的主观感受,作者的“声音”会在评论段落出现,具有嘲讽意味。这样的设置,让小说书名中的“纯真”具有了多重含义。

第三,在这部小说中,伊迪丝不仅展现了女性在美国传统社会中的遭遇,同时也让我们看到那个时期男性可悲的一面。

小说主人公纽兰身为纽约上流社会中的一员,却厌恶繁文缛节,具有反抗精神,但他没有勇气开始新生活,只能选择放弃真爱。像他这样的男性虽然享受到了传统社会中的种种特权,但同时也戴上了自己无法摆脱的束缚和羁绊。

就像《纯真年代》中收录的书评所说,“这样的男性看上去拥有很多,实际上连自己也不拥有,浑身挂满了种种未实现(的心愿)。从精神层面上说,这样的男人永远是单身的,他们没有磅礴的力量去融化里里外外的枷锁,只能在无限的憧憬中接受现实。”

撰稿:黄昱宁工作室转述:杰克糖脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.《纯真年代》揭示了19世纪末期,美国纽约上流社会的虚伪以及传统习俗对人性的束缚,金钱是跃居这个阶层的一张入场券。

- 这部小说的作者是美国作家伊迪丝·华顿,她不仅展现了女性在美国传统社会中的遭遇,同时也让人们看到那个时期男性可悲的一面。