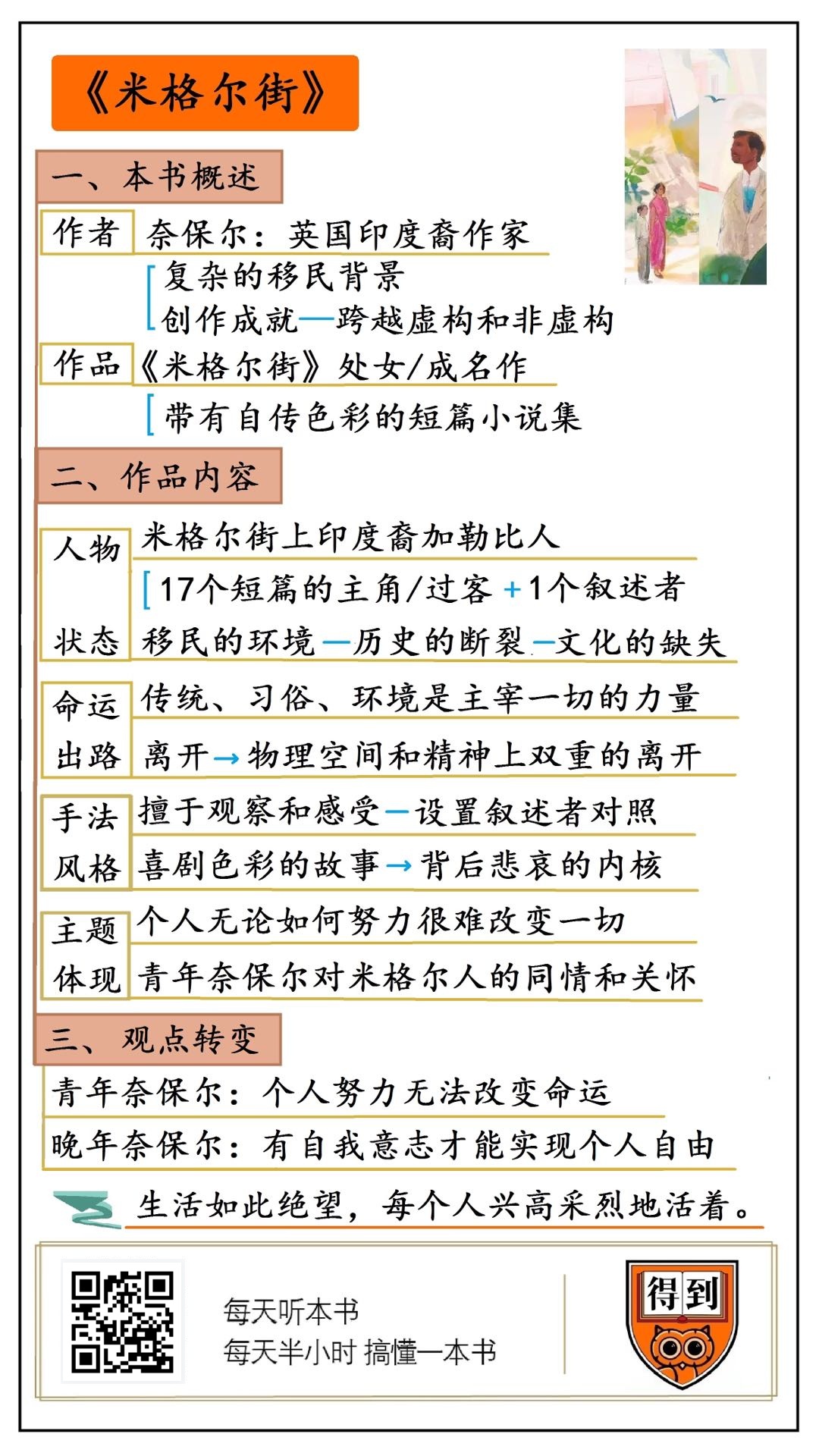

《米格尔街》 黄昱宁工作室解读

《米格尔街》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

奈保尔是英国印度裔作家,曾获得过英国布克奖和诺贝尔文学奖。他的作品背景多样,加勒比、印度、非洲、英国都是他书写的对象。

关于本书

《米格尔街》是奈保尔带有自传色彩的短篇小说集,是他实际上的处女作。小说笔触凝练,故事带有喜剧色彩,但背后都有一个悲哀的内核,体现了青年奈保尔对印度裔加勒比人的同情和道德关怀。

核心内容

《米格尔街》的主题可以用一句话概括:在米格尔街,美好的事物都会随风逝去,人们终将一事无成,个人无论怎么努力都很难改变这一结局。不过,这只是青年奈保尔的看法,当他思想更加成熟以后,他的立场也改变了,奈保尔后来更倾向于把个人意志和自我选择看成超越环境的决定性力量。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是,诺贝尔文学奖获得者奈保尔的短篇小说集《米格尔街》。

奈保尔是英国印度裔作家,曾获得过英国的布克奖和诺贝尔文学奖。奈保尔的文学人生有两个很鲜明的特征,一个是他复杂的移民背景,另一个是,他的创作跨越了虚构和非虚构领域。

先说说奈保尔的移民背景。1932年,他出生在英属殖民地特立尼达岛上的一个小镇。特立尼达位于中美洲加勒比海南部,首都是西班牙港。奈保尔的祖父来自印度,为了生计,移民到这里谋生。奈保尔一家的经济情况一直都不好,后来,搬到了西班牙港,在这里,奈保尔度过了自己的少年时期。

奈保尔的文化背景比一般的移民作家更复杂。少年时,奈保尔生活在三种不同的文化氛围里。首先是传统印度文化,在当地的印度移民社区,居民们经常排演根据印度史诗《罗摩衍那》改编的戏剧,这是奈保尔对印度文化和历史最初的印象。

第二种是英国文学经典,奈保尔的父亲是一个文学爱好者,小时候,父亲经常给他讲莎士比亚、狄更斯等名家的作品。正是在父亲的影响下,奈保尔走上了文学之路。

最后是特立尼达的当地文化,小时候,奈保尔只感觉到这里的贫穷和落后,他在四年级时就立志离开这里。直到60年代初,小有名气的奈保尔重访故地后,才第一次直面这里的文化和历史,他深感到殖民主义对这里造成的严重破坏。

18岁时,奈保尔获得政府奖学金,去英国上学,牛津大学是他新生活的起点。在那里,他接受了正规的英国文学训练,以及西方文化和价值观念的启蒙。毕业以后,奈保尔在伦敦定居,他一边在BBC工作,一边继续写作。在这段时期,他陆续写出了《米格尔街》里的作品。

不只是《米格尔街》,奈保尔的早期作品都是以加勒比地区的印度移民社区为背景,少年时代他想要逃离的人与物,反而变成了滋养奈保尔文学灵感的素材,生活像是跟他开了一个善意的玩笑。

奈保尔非常高产地写完早期几部作品以后,碰到了创作瓶颈,他少年时期积累的经验好像都耗尽了,他开始寻找一个新的创作出路。1960年,奈保尔接受特立尼达总理的邀请,写了一本关于加勒比地区的游记,叫《重访加勒比》。中国读者对这本书可能不太熟悉,但是,它的出现不仅帮助奈保尔度过了短暂的创作瓶颈,还开启了他在非虚构领域创作的新天地。

说到奈保尔的非虚构作品,就不得不提他的“印度三部曲”:《幽暗国度》《印度:受伤的文明》和《印度:百万叛变的今天》。“印度三部曲”是奈保尔最出名的非虚构作品,在这些书中,他特别关注了印度当地文化、历史和现实之间的关联,还试图去揭示造成这些地区现实困境的深层原因。每天听本书已经解读了《幽暗国度》和《印度:受伤的文明》,感兴趣的话可以听一下。

了解完了奈保尔,我们进入《米格尔街》。奈保尔在这部作品里虚构了一个叫米格尔街的印度移民社区,作品共有17篇,每一篇都不长,用语精炼,行文简洁,故事富有喜剧色彩,而背后却总透着悲哀的调子。

在文学史上,像奈保尔这样,把一系列短篇小说都设置在同一个时空内有过先例,比如,爱尔兰作家乔伊斯的作品《都柏林人》就是这么干的。不一样的是,奈保尔笔下的人物会在不同的故事里相互串门,他们既是自己故事里的主角,也是别人故事里的过客。故事的主角形形色色,既有男人也有女人,有胖子也有瘦子,有青年也有老人,但故事主题只有一个,那就是:在米格尔街,美好的事物会消逝,而人们终将一事无成。

在这些人物之外,小说里还有一个讲这些故事的人,他也是米格尔街上的一员,跟其他人物一起生活。他在讲故事的过程中,慢慢长大,最终,他在小说的结尾给读者讲述了他自己的故事。所以,这本书看上去讲的是米格尔街上的故事,实际上却讲的是这个讲述者“我”的故事。通过这样的方式,奈保尔对自己的少年生活来了一次文学上的重现。

奈保尔写《米格尔街》时还不到30岁,那么青年奈保尔是如何看待自己曾经生活的地方和人呢?他的观点和后来相比是否有过变化呢?这些问题都需要我们到小说中去寻找答案。提醒一下,今天的解读参考的是浙江文艺出版社的译本。

《米格尔街》的第一个故事叫《博加特》,博加特是这篇故事主人公的绰号,来自电影《卡萨布兰卡》里面的一个硬汉。博加特最大的特点是沉默,毕竟话痨和硬汉形象很难搭上边。之前,人们也叫他“扑克算命先生”,因为他成天一言不发地摆弄扑克牌。在叙述者“我”的眼里,博加特是米格尔街上最无趣的人,没有之一。

有一天,博加特突然失踪了,谁也不知道他去了哪,但谁也没有放在心上。过了好几个月,人们都快把他忘了,博加特突然又回来了。之后,这样的把戏又发生了两次,每次回来,博加特都变得比平常更健谈,更开朗。当博加特再次失踪归来后不久,街上的警察把他抓走了,据说是因为重婚罪。

原来,博加特失踪是因为忍受不了米格尔街的生活,这里让他感到沮丧。想想看,一个地方要是能让一个成天不说话光摆弄扑克牌的人都感到沮丧,那得有多糟糕。博加特离开以后,就去其他地方跟人结婚生子,而且对象不止一个。可令人费解的是,既然米格尔街的生活这么让他沮丧,他在其他地方都开始了新生活,为什么还要回来?

对于这个问题,书里另一个人物回答说,博加特回来是为了跟街上的兄弟们在一起。说到底,离开物理上的米格尔街很容易,但是要想在精神上摆脱米格尔街的影响,非常困难。在这里,人会被环境同化,变得消沉、懈怠、失去目标,很难开启新的生活、新的人生。个人意志和自我选择,在博加特的故事里好像起不了决定作用,那么其他人呢?我们不妨接着往下看。

有两篇故事讲的是一对生活失控的父子。父亲乔治是街上最可怕的人,一个彻头彻尾的恶棍,他酗酒、家暴,活生生地打死了自己老婆。老婆死了以后,乔治又开始打女儿,让她做自己妓院的服务员,最后妓院倒闭,女儿离家出走,儿子伊莱亚斯也只在他葬礼时回来看了一眼。跟其他故事的主角相比,乔治根本没有动过改变自己生活的念头,他让酒精主宰自己的人生,在这个意义上,他可以说是最典型的米格尔街人。

他的儿子伊莱亚斯跟他完全不同,伊莱亚斯从小斯文有礼、学习刻苦,一心想要当个医生,离开米格尔街。可是他怎么也考不上医学院,后来不得不退而求其次去考卫生检疫员,可依然连续三年名落孙山,不得已最后成了一个垃圾车司机。伊莱亚斯最让人唏嘘的地方是,如果米格尔街上最努力、最刻苦的人也不能靠自己的力量改变命运,那么其他人又要何去何从呢?所以,尽管乔治和伊莱亚斯这对父子的表现截然不同,实际上,他们都是无法掌控自己生活的人。

有一篇故事的主角是个名叫布莱克·华兹华斯的诗人。这个诗人年轻时有过一个爱人,喜欢花花草草,后来她难产死了,诗人就再也没有修剪过自家的院子。他立志每个月写一句诗,然后用22年的时间汇成一首最伟大的诗篇。可是在临终前,他却告诉叙述者“我”,关于他爱人的故事是假的,也根本不存在那首最伟大的诗。

叙述者“我”是通过诗人,才接受了情感教育,学会了用诗意的眼光看待日常生活,诗人却用他的死亡向“我”宣告:米格尔街容不下诗意,这里只有赤裸的现实和艰难的人生。这个故事在整个小说集里显得很另类,主人公诗人,不仅性格、气质跟一般的米格尔街人不一样,严格来讲,他都没住在这条街上。但就像我们之前讲过的,这部作品既跟米格尔街有关,也跟叙述者“我”有关。这个诗人的故事,启发了“我”对米格尔街,对现实和人生别样的理解,构成了“我”成长过程中的重要一环,让“我”开始意识到,在米格尔街所有人都将一事无成,这也为“我“最后离开米格尔街埋下了伏笔。

如果说,面对粗粝的生活,诗人尝试用诗的温柔化解,那么“大脚”的武器就是伪装的强悍。“大脚”是个孤儿,从小被一个警察收养,警察的教育方式十分粗暴,这塑造了“大脚”用武力解决问题的处事原则。在米格尔街上,论起好勇斗狠,“大脚”要是排第二,没人敢排第一。打架是“大脚”的招牌,也是他唯一擅长的事情,可他这个人设也没稳住,先是被叙述者“我”发现他怕狗,接着,他又在输掉拳赛后当众大哭。从此,“大脚”失去了在街上立足的资本,远走他乡。可见,面对生活这头巨兽,诗意和暴力都不是它的对手。

在米格尔街上选择伪装自己的不止“大脚”,还有劳拉,不一样的是,“大脚”装成强悍,劳拉则是装成乐观。劳拉跟7个男人生了8个孩子,她充满热情,对人友善,生活的艰辛都被她埋在心底。米格尔街上的人说她把所有的时间都用在生儿育女和勾引男人上,替她感到难过,可她本人好像不以为意。直到有一天,大女儿告诉劳拉自己怀孕了,这一刻,劳拉意识到女儿要重蹈自己的覆辙,不禁悲从中来,放声大哭。这是街上的人第一次听到劳拉的哭声,他们也是第一次知道劳拉对米格尔街生活的态度。后来,她的女儿跳海自杀,劳拉只说了一句这样也好。当人们把死亡看成解脱时,他们一定对生活失望到了极点。劳拉就是这样的人。

讲述这些故事的过程中,奈保尔有意做了一个停顿,他用一句话概括了米格尔街,原话是这么说的:“要是陌生人开车经过米格尔街时,只能说一句:‘贫民窟!’……可是,我们这些住在这里的人却把这条街看成是一个世界……” 这个世界不太美好,也容不下美好的事物,想要做出改变或与之对抗的人都失败了。

《焰火师》这篇故事的主角墨儿根就失败了。他是一个焰火师,怕老婆,生了10个小孩。墨儿根有两大爱好,一是逗人发笑,二是钻研焰火。可街上的人既不欣赏他的笑话,也不欣赏他的焰火。他唯一一次成功地引人发笑是在他通奸被抓以后,老婆对他一顿胖揍,这让他成了街上最大的笑话。在米格尔街人眼里,通奸事小,可被老婆打那就是丢人丢到家了。不过,奈保尔没有把墨儿根当成丑角写,也不是简单地批判他,实际上,奈保尔对街上的人抱着深厚的同情,他把他们的古怪、迷惘、失败、堕落归咎于环境,归咎于历史的断裂和文化的缺失。

虽然后面这两点听上去有点虚,但是对生活在加勒比的印度移民来说,却是真切的现实,他们既没法融入当地的历史和现实,又脱离了固有的印度文化土壤,可不就陷入了无根的状态。在这种状态下,想确立人的尊严和价值难于登天。所以,在墨儿根的故事里,他一直渴望尊重和认同,可他钻研的焰火唯一一次被人欣赏,是在他意外烧掉自己房子的时候。奈保尔这样的安排,让喜剧色彩背后的悲哀跃然纸上。

在米格尔街,生存是容易的,但活得有尊严却很难,埃多斯就是一个努力活得有尊严的人。他干的是这里最受人轻视的工作——垃圾车司机,但他又是街上穿得最整洁体面的人。我们知道,传统印度社会有种姓制度,就是把人分成三六九等,地位从高到低依次是婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗,在这四个阶层以外,还有一个阶层,叫作贱民或者达利特,他们是印度社会地位最低下的阶层,只能干一些其他种姓不屑于干的事情,比如扫垃圾。埃多斯一家就出生于这个阶层。

书里有个细节,说的是叙述者“我”在扫自己家门口的人行道,垃圾车司机埃多斯看到后,一把夺过扫帚,说“我”根本不会扫地,这是他的工作。埃多斯这么做可不是为了维护传统印度社会的种姓制度,相反,他是想表达对种姓制度的不屑,不是只有贱民才配扫垃圾吗?那我就让你们知道,扫垃圾也是个技术活,不是谁都能干的,这大概就是埃多斯的心态,在这心态背后,是他维护自己尊严的决心,他每天穿戴得整洁体面也是出于这个原因。

在米格尔街,传统印度社会的观念价值大部分都已经解体了,否则,出生于婆罗门阶层的叙述者“我”,根本不可能被打发去扫人行道,但是,这些观念价值仍在不知不觉中影响街上的人。

这不,埃多斯说有个女孩儿怀了自己的孩子,人们都不信,等他把孩子带回街上以后,人们又说这孩子太漂亮了,不可能是埃多斯生的。但他们又真心地替埃多斯高兴,都来帮他照顾孩子。在人们矛盾的心态和行为背后,是美德与偏见的对抗,他们受到了传统种姓制度的影响,认为贱民阶层的人天生卑劣,不可能会有情人和小孩,却又真心地把埃多斯当成街上的一分子,主动帮助他关心他。

这背后体现出来的是,米格尔街这样一个印度移民社区,它旧有的价值观已经解体了,可新的价值观却还没有建立,所以,生活在这里的人找不到自己行为的依据和准则,不得不在习俗和本性之间摇摆,种种不幸也由此形成。

在这之后,我们会看到一对生活态度迥然不同的兄弟。兄弟中的爱德华向往美国式的生活,他放弃了自己的爱好,疏远了街上的同伴,替美国人工作,跟美国人社交,还娶了一个白人老婆。可他却成不了美国人,他的老婆跟他也没有感情,后来跟一个美国兵跑了,心灰意冷的爱德华最终离开了这里。

兄弟中的海特是米格尔街的捍卫者,他是街上的核心人物,喜欢赌博、养狗、遛鸟,对孩子友善,在大人中间也非常吃得开。在米格尔街上,海特是最无忧无虑,最享受当下的人。但是一个女人改变了他的命运,海特看上去潇洒不羁,其实也向往家庭生活。有一天,他带回了一个叫多丽的女人,海特很喜欢她,虽然在外人面前,他对多丽表现得非常冷淡,但私底下海特给多丽送了很多礼物。可是,多丽却带着这些礼物跑了,海特一路追踪发现她跟其他人在一起,一怒之下把多丽打成了重伤,海特也入狱三年。

爱德华和海特对待米格尔街的态度截然不同,可他们生活的目标实际上差别并不大,他们都想要一种相对稳定的家庭生活,而他们也都遭遇了各自伴侣的背叛,可见,在米格尔街,不同的道路常会导向同一结局,它的名字叫失败。

海特出狱的那年,讲述米格尔街故事的“我”刚满18岁,在“我”的眼里,海特身上原先的光彩消失了,跟他交谈很乏味。“我”是一个大人了,米格尔街也不再是整个世界的全部。所以,小说的最后一篇被留给了叙述者自己,题目就叫《告别米格尔街》。随着年纪越来越大,“我”变得越来越野,喝酒、鬼混,整日游手好闲,照这个趋势下去,“我”的命运会跟街上其他人一样。在“我”看来,“这不是我的错,是特立尼达的错。在这里,人们除了喝酒,还能干什么?” 这句话是整部小说的点题之笔,在米格尔街,人们终将一事无成,个人意志在这里完全不管用,传统、习俗、环境才是主宰一切的力量。

在小说的最后,母亲通过贿赂为“我”争取到了政府奖学金,把“我”送上了前往英国的飞机。形式上,小说最后“我”的离开和开篇博加特的归来形成了小小的呼应。奈保尔似乎在用这种方式暗示,“我”会有一个跟博加特截然相反的命运,这既是奈保尔对自己的安慰,也可以看成是他给离开故土的加勒比人送上的一份祝福。同时这也回答了我们先前留下的问题,青年奈保尔如何看待自己曾经生活的地方和人。奈保尔写这部作品时认为,米格尔街人唯一的出路就是离开,物理空间和精神上双重的离开。

了解完了《米格尔街》的内容,接着,我们来说说奈保尔的写作风格。

奈保尔非常擅于使用他的观察力和感受力,这一点在他的小说和非虚构作品都有很好的体现。他早期的小说很好地处理了他的加勒比经验,清晰、准确地勾勒出了印度移民在新环境下面临的生存困境。

从《米格尔街》的情节里,我们能看到,这条街上的人物形神各异,每个人物都着墨不多,但寥寥数笔就能勾勒出鲜明形象。比如,在垃圾车司机埃多斯的故事里,奈保尔只用了穿衣、扫地这样的细节,就抛出了新环境下,印度移民社区的文化观念转型问题,刻画了传统种姓制度在新环境下对人们心理的影响。而类似《自由国度》这样以非洲为背景的虚构小说,它的素材也来源于奈保尔对非洲近距离的观察。他的非虚构作品,也都基于他对书写对象长时间地实地考察。

在形式上,奈保尔用了17个短篇来表现米格尔街上人们的生存状态。这种形式不是他的发明,但是他在小说中设置了一个有他自传色彩的叙述者,随着小说的推进,这个叙述者的情感、性格和思想都发生了变化,因此,整部小说构成了静态的米格尔街和动态的“我”之间的对照,除了街上的人生百态,“我”的变化也是奈保尔想要表现的主题。这种写法在以往的短篇小说创作中,极少有人尝试。

奈保尔用简练的笔触和喜剧性的描写,呈现了这17个暗含着辛酸和悲哀内核的故事,手法之成熟令人赞叹,难怪《纽约时报》曾经评价说,以天赋和才华而论,奈保尔排在当时的在世作家之首。

最后,再说说《米格尔街》的主题。刚才我们提到,整部小说的主题可以用一句话概括:在米格尔街,美好的事物都会随风逝去,人们终将一事无成,个人无论怎么努力都很难改变这一结局。不过,这只是青年奈保尔的看法,当他思想更加成熟以后,他的立场也改变了,奈保尔后来更倾向于把个人意志和自我选择看成超越环境的决定性力量。

顺着这个立场转变,我们来看看学术界对奈保尔有哪些争议。

我们知道,奈保尔的文化背景比一般移民作家更复杂,他是印度裔的特立尼达人,又在英国接受了正规的文学和思想训练,所以,他寻求自我认同的过程挺曲折的。对于奈保尔的争议主要跟他的移民背景有关,争议集中在他的非虚构作品,最终探讨的是他的身份认同与文化立场。

目前学术界有两种主流观点,一种观点认为,奈保尔自始至终都没能摆脱文化上的无根之感,在文化意义上,他是一个世界公民。另一种观点认为,奈保尔最终认可的是西方的观念和价值,他对印度、加勒比和非洲的观察,带着明显的西方中心主义立场。西方中心主义也叫作欧洲中心主义,站在这种立场的人认为,欧洲的文明是世界上最进步最典型的文明。考虑到奈保尔的移民背景,这相当于是在说奈保尔背叛了他的血缘和出身。

不过,诺贝尔文学奖给奈保尔的授奖词反对这种说法,授奖词里特别提到,奈保尔把富有洞察力的叙述和对世界不为他人左右的审视融为一体,驱使我们直面那些被压抑和掩盖的历史。这段评价在褒奖奈保尔的同时,也回应了那些指责奈保尔持西方中心主义立场的批评意见。

除了西方中心主义倾向,奈保尔文化立场中的保守主义色彩,同样招来了不少批评。在他思想逐渐成熟以后,尤其是到了晚年,他认为实现个人自由的先决条件,是个体的自我意志和自主选择,因此,每个人都必须为自己的行为负责。

这样的说法惹恼了一些批评家,他们反驳说,许多第三世界的民众根本没有选择的余地,他们的历史和文化已经被殖民主义破坏殆尽,要他们从本土传统中转换出适应当代生活的思想力量,这相当于天方夜谭。如果不借助外力的帮助,他们既不可能脱离自身的生存环境,也不可能实现所谓的个人自由。

类似的争论已经持续了很久,并且还会继续持续下去,奈保尔的可贵之处就在于他有勇气和担当,去坚守一个不太受欢迎的立场,而且还把这种立场转换成自己作品里道德力量的来源,形成自己独特的个人视野。

到这里,《米格尔街》的精华内容已经为你解读完了,最后,我们来回顾一下本期内容中的知识点。

第一,奈保尔的移民背景复杂,他的经历代表了当下社会一种越来越常见的文化现象,那就是血缘、文化和国籍的分离。

第二,奈保尔在虚构和非虚构领域都有很大成就,他的作品背景多样,加勒比、印度、非洲、英国都是他书写的对象。

第三,《米格尔街》是奈保尔带有自传色彩的短篇小说集,是他实际上的处女作。小说笔触凝练,带有喜剧色彩的故事背后都有一个悲哀的内核,体现了青年奈保尔对印度裔加勒比人的同情和道德关怀。

第四,学术界对奈保尔的身份认同有两种主流观点,一种认为他没有找到自己的文化之根,是一个世界公民,另一种认为奈保尔最终拥抱了西方文化和价值观。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐溟旭